Война оставила свой след на всем, к чему прикоснулась: пострадали экономические, политические и производственные сферы. Вынужденный уклад жизни не обошел стороной и образовательную систему. Но несмотря на все трудности, обучение в школах и университетах активно продолжалось.

4854 просмотров

В самом начале войны сфера образования сразу же столкнулась с существенной проблемой: нехваткой кадров. Многие учителя ушли на фронт, а на их замену пришли ещё совсем юные выпускники 7 классов. К преподаванию в то время предъявлялись строгие требования: теперь главными задачами учителей было воспитание детей в духе патриотизма и приобщение их к труду для военных нужд в сельском хозяйстве и на предприятиях.

Молодые преподаватели не остались без поддержки со стороны государства. В 1943 году была основана Академия педагогических наук РСФСР, возглавляемая академиком В. П. Потёмкиным.

В задачи Академии входило изучение проблем, теоретических вопросов педагогики, повышение качества педагогического образования и помощь в создании учебников и пособий.

Почему современной литературе не место в школьной программе»

Теперь образовательную систему ждала еще одна трудность — дефицит учебных помещений. Количество жертв войны продолжало расти, а больничные места сокращаться. Школы объединяли, а освободившиеся реконструировали под госпитали для раненных.

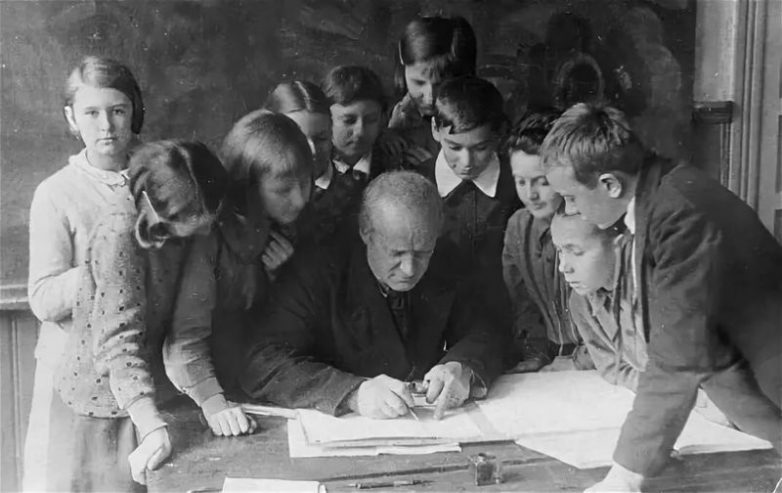

Как проходили уроки

Уроки в школах проходили в три смены: с 7:30 до 23:00 и длились по 35 минут с короткой 5-минутной переменкой. В классах размещались 30-40 человек, за партой теснились по 3-4 ученика. На первом уроке проводили «политинформацию»: 5 минут учитель рассказывал, как обстоят дела на фронте.

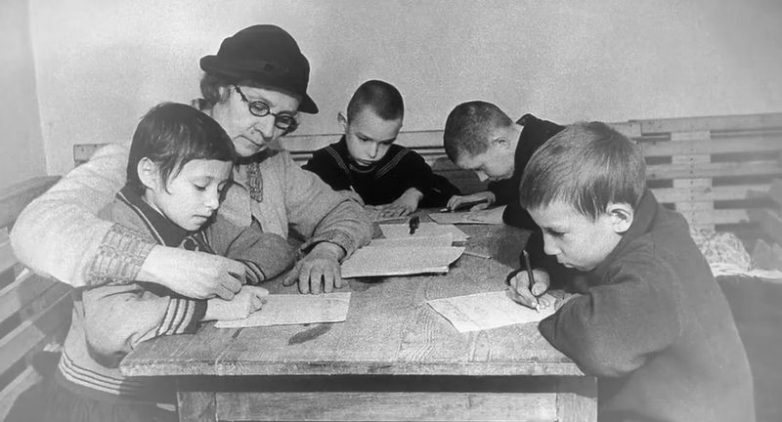

Не хватало всего: чернил, карандашей, учебников и тетрадей. Вместо чернил ученики использовали уголь или свекольный сок, а тетради заменяли газетами или старыми квитанциями. Ситуация с учебниками была ещё критичнее: выдавали один на несколько человек, живущих рядом.

Учитель Зоя Яковлевна Гилева, работавшая во время войны завучем школы в селе Поповичево Алтайского края, вспоминает дефицитные времена:

«Учебников было мало, их очень берегли. Помню, в 4 классе на 39 учащихся было всего 4 учебника истории. Но историю ребята знали превосходно! Мой ученик Гоша Стариков мог заменить заболевшего учителя».

Именно в годы Великой войны, в системе образования сложились принципы, которыми мы пользуемся до сих пор. Среди них:

- Пятибалльная система оценивания;

- Обязательная школьная форма;

- Аттестат зрелости;

- Всеобщее обучение детей с семи лет;

- Обязательные выпускные испытания;

- Вручение золотой и серебряной медали лучшим ученикам.

Весь учебный процесс был активно связан с трудовой деятельностью. В городах и поселках по всей стране школьники трудились на промышленных предприятиях и уже очень скоро выполняли нормы взрослых рабочих. К примеру, ученица Вера Тихова уже к своим 15 годам стала токарем третьего разряда в блокадном Ленинграде.

Как делать презентацию? Индивидуальный проект

Студенческая жизнь

Быть студентом в годы Wow тоже было нелегко. Основной формой преподавания были лекции, так как проведение семинарских занятий затруднялось нехваткой учебных пособий. Реформы студенческого образования направили на 2 вектора. Во-первых, большее внимание стало уделяться военной и физической подготовке студентов. Во-вторых, из программы обучения убирались все второстепенные материалы и предметы.

Студенты совмещали учебу с работой на сельском хозяйстве и производстве. В случае если рабочие часы совпадали с занятиями, учащиеся освобождались от посещений лекций и семинаров. Но выполнение домашних заданий и сдача экзаменов были строго обязательны для всех. Невыполнение условий вело к исключению из вуза.

Теплые воспоминания о студенчестве омрачились тяжелой военной ситуацией. Вот что об этом говорили бывшие студентки:

«Мы жили в одной комнате с девочками из МИФЛИ (Московский институт философии, литературы и истории, ныне факультет МГУ). Очень трудно было. Занятия проводились в жутких аудиториях, разбросанных по всему городу. Помещения не отапливались, в чернильницах замерзали чернила. Я вообще не представляю, как мы выжили. Страшная зима. Все были плохо одеты.

Жили в полуподвальном помещении без отопления. За хлебом отправляли одну девочку из комнаты, которую одевали все вместе. Одна давала валенки, вторая — варежки, третья — шапку, четвертая — пальто. Мы отдавали ей свои карточки, и она уходила за хлебом. На студента тогда давали по 500 граммов в день».

МГУ во время войны

Московский институт, одно из главных учебных заведений страны, разделил трагедию вместе со всем народом. Услышав о нападении немецко-фашистских захватчиков, стены МГУ наполнялись желающими поддержать любимую страну. Среди них были и преподаватели.

«Первый вопрос был – что делать? И я побежал в Московский университет…», – вспоминает профессор географического факультета МГУ Юрий Гаврилович Симонов.

Почти две тысячи студентов ушли на фронт, ещё три тысячи были мобилизованы для работы в тылу. Но учебные занятия продолжались также, в ускоренном режиме: в условиях военного времени было необходимо быстро подготовить и обучить специалистов, способных помочь фронту.

Осенью 1941 года, из-за осложнившейся в столице ситуации, было принято решение переместить Московский университет в Ашхабад, где МГУ разместился в здании Туркменского пединститута. Так университет разделился на 2 части – меньшая из которых продолжала готовиться к новому учебному году в Москве. Но несмотря на все старания по обеспечению сохранности главного здания, 29 октября 1941 г. на университет была сброшена бомба, которая нанесла значительный ущерб аудиторному корпусу. Сейчас там располагается факультет журналистики.

Непривычно жаркий климат, неподходящие условия для обучения и как итог растущие задолженности у студентов, стали причинами для переноса учений из Туркмении в Свердловск.

Однако вскоре, успехи Красной армии возобновили вопрос о возвращении в родные московские стены. 22 мая 1943 года занятия в Свердловске прошли в последний раз.

В 1943 года МГУ вновь открыл свои двери для первокурсников. В основном это были девушки: из 1325 учащихся юноши составляли лишь около 100 человек. Университет стал активно расширяться и возобновлять свою работу. В том же 1943 г. был создан факультет международных отношений и открыто 45 кафедр.

Война подходила к концу, и в 1945 году все факультеты перевелись на пятилетний срок обучения. В то же время были организованы Ломоносовские чтения, которые стали ежегодной традицией и продолжаются до сих пор.

Война, разруха и всеобщий голод не стали причинами для прекращения образовательного процесса в нашей стране. Наоборот, студенты и ученики с особым рвением впитывали новые знания, ведь они четко понимали – будущее России в их руках.

Если вам понравилась статья, подписывайтесь на наш телеграм-канал об образовании, чтобы узнавать последние новости первыми!

Источник: vc.ru

ответы по педагогике21-38 / 30.Школа и педагогика военного времени (1941—1945 гг.)

Великая Отечественная война 1941– 1945 гг. серьезно отразилась на деятельности отечественной школы. Условия военного времени поставили перед органами управления народным образованием и перед школой новые задачи: нужно было сохранить охват всех детей школьного возраста различными формами обучения, обеспечить их воспитание в патриотическом духе.

Самыми трудными были первые два года войны, когда шла массовая эвакуация детских учреждений из прифронтовых районов. Школы, детские сады, детские дома из центра России перебрасывались глубоко в тыл: Среднюю Азию, Казахстан, Сибирь, на Урал. На новых же местах было мало школьных зданий, жилья для учителей, не было возможностей для материального обеспечения и школьников и учителей. Многие школьные здания были заняты под госпитали, казармы, цехи заводов. В связи с этим занятия в школах проводились в 2–3, нередко и в 4 смены со всеми вытекавшими отсюда последствиями.

С серьезными проблемами школы столкнулись позднее в освобожденных от оккупации районах: нужно было восстанавливать школьные здания, школьное оборудование, нужно было снабжать детей питанием, одеждой и обувью. Огромные трудности школы испытывали и с обеспечением учителями. Призыв учителей в армию, массовая эвакуация, переход на другую работу привели к резкому сокращению численности педагогических кадров, к существенному изменению и в их составе: заметно увеличился процент женщин в учреждениях системы просвещения, появилось много слабо подготовленных работников.

Трудности военного времени ставили школу и учителей в тяжелые условия и требовали поиска новых форм организации учебной и воспитательной работы. Так, произошли изменения в структуре и продолжительности учебного года, в связи с чем потребовались корректировка учебных планов и программ, сокращение каникул, введение новых организационных форм обучения, стали создаваться консультационные пункты, ориентированные на самостоятельную работу учащихся VII–Х классов. Для школьников, приступивших к учебным занятиям после перерыва, организовывалось индивидуально-групповое обучение, проводились дополнительные занятия в конце учебного года и в летние каникулы.

Значительное большинство юношей, окончивших среднюю школу, призывалось в действующую армию, поэтому возникла необходимость не только их более серьезной физической подготовки, но и обучения элементам военного дела. В середине 1942/43 учебного года в учебные планы школ был введен предмет «Военное дело», программа которого включала строевую, лыжную, огневую и противохимическую подготовку, изучение стрелкового оружия, техники рукопашного боя и военно-санитарного дела. Введение военного дела стало одним из аргументов при организации раздельного обучения мальчиков и девочек согласно постановлению Совнаркома от 16 июля 1943 г. и существовало до 1954 г.

Необходимость охватить обучением всех детей, вынужденных по тем или иным причинам покинуть школу, привела к созданию новых типов учебно-воспитательных учреждений. В 1943 г. стали функционировать школы рабочей молодежи, в которых получили возможность учиться подростки и юноши, занятые трудом в промышленном производстве. Школы рабочей молодежи давали выпускникам неполное среднее и среднее образование без отрыва от производства, а с 1944 г. стали создаваться вечерние школы сельской молодежи. Учащиеся этих школ получали тот же объем знаний, те же права, что и окончившие дневные семилетние и средние школы.

В том же 1944 г. была возобновлена деятельность заочных школ с V по Х класс, в которых обучались молодые рабочие, колхозники и служащие, не имевшие законченного образования. В них широко использовались групповые и индивидуальные консультации, устные зачеты, письменные работы, экзамены по полугодиям и т.д. Документы об окончании этих школ давали выпускникам одинаковые права с оканчивавшими дневные средние общеобразовательные школы.

Особое внимание в школах военного времени уделялось воспитательной работе. В работе школ на первый план выдвигалось идейно-политическое и патриотическое воспитание учащихся. В те годы получили распространение такие формы идеологического воздействия на школьников, как кружки комсомольской политсети, митинги школьников по поводу различных политических событий, устные газеты, агитбригады, лекторские группы и ученические лектории, подготовка витрин и стендов, выпуск стенных газет и боевых листков, встречи с участниками войны и т.п.

Все это усиливало роль комсомольской и пионерской организаций, которые вели политическую работу среди детей, подростков и юношей; организовывали проведение массовых общественно-политических кампаний, вовлекали детей в так называемую общественно полезную работу и т.д. В годы войны большое внимание уделялось деятельности пионерской организации и ее символике и ритуалам, что вытекало в значительной степени из идей и практики А. С. Макаренко, которые стали абсолютизироваться.

Для советской школы военного времени было характерно укрепление ее связи с жизнью, возвращение в школу трудовой подготовки, вовлечение школьников в общественно полезную деятельность, включение их в производительный труд взрослых в различных отраслях народного хозяйства и т.д. В этот период школу окончательно поставили на путь политизации и идеологизации как учебного процесса, так и внеклассной и внешкольной работы.

Педагогическая наука в годы Великой Отечественной войны

Научная разработка различных аспектов педагогики, истории педагогики, психологии, школьной гигиены, методов обучения в общеобразовательной школе продолжалась в прежнем направлении. Общее руководство педагогическими исследованиями было возложено на созданную в октябре 1943 г.

Академию педагогических наук (АПН) РСФСР, которая должна была стать центром разработки научно-педагогических проблем. На нее возлагались задача консолидации деятельности всех научно-педагогических сил страны, подготовка научно-педагогических кадров для вузов и НИИ по педагогике и психологии, разработка учебных пособий по психолого-педагогическому циклу наук, участие в подготовке и издании учебников и учебных пособий для школ и педагогических вузов. Одним из важных направлений деятельности АПН было изучение опыта лучших учителей и школ страны. Так, среди внештатных сотрудников академии уже в 1943 г. было 270 учителей, а работа АПН РСФСР велась на базе 26 опытных школ.

В числе направлений работы АПН РСФСР следует выделить разработку путей реализации всеобуча, планирование сети школ, совершенствование содержания образования. В числе первоочередных выдвигались вопросы разработки проблем нравственного, эстетического и физического воспитания школьников. Большое внимание уделялось изучению работы школ и учителей в условиях военного времени. В общем, Академия педагогических наук РСФСР постепенно становилась действительно координационным центром всей исследовательской работы по проблемам педагогики и психологии.

Таким образом, отечественные школа и педагогика 20-х – первой половины 40-х гг. прошли в своем развитии несколько этапов. Вначале провозглашалась демократическая и гуманистическая их ориентация: ребенок объявлялся высшей ценностью, ради чего и должна была строиться новая школа.

Реализуя лозунг партии – победу революции может закрепить только школа, руководители Наркомпроса частично использовали многие идеи демократически настроенных педагогов дореволюционного периода и разработали программу развития новой школы. Этой программой большевикам удалось привлечь на свою сторону, казалось бы, совершенно непримиримых с новым правительством наиболее талантливых педагогов, которые поначалу имели возможности для творческой работы.

Но даже и в этот наиболее демократический период развития советской школы в сознание детей, подростков и юношей внедрялись политические и идеологические установки партии: детей разделяли на пролетарских и из семей эксплуататорских классов, провозглашали заботу и защиту для одних и изоляцию от провозглашенных благ в образовании других. Началась постепенная подмена общечеловеческих ценностей классовыми, учет национальных устоев и традиций стирался во имя интернационального воспитания, духовные ценности замещались материальными. К концу 20-х гг. школа была уже подготовлена к смене курса: началась активная критика экспериментальной деятельности опытных станций и опытных школ, ряд педагогических концепций были объявлены буржуазными, не соответствующими духу времени. К началу 30-х гг. советская школа открыто отмежевалась от идеи демократизации в образовании и стала одним из важнейших средств политизации и идеологизации советского общества.

Отличительной чертой организации учебно-воспитательного процесса школы 30-х гг. можно считать во многом отказ от идей предыдущего десятилетия. Ушли в прошлое комплексные программы, был принят курс на предметное распределение учебного материала и классно-урочную организацию обучения, творческое самовыражение учащихся заменяется борьбой за сознательную дисциплину.

Первая половина 40-х гг. характеризовалась резким усилением политизации и идеологизации школы. В эти годы сложилась модель организации школы, которая сохранялась в основных чертах вплоть до конца 80-х гг. и по своей форме являлась одной из лучших в мире.

Источник: studfile.net

Школьная жизнь во время Великой Отечественной Войны

На их детскую долю выпало непало трудностей и испытаний, но они продолжали учиться, чтобы своей хорошей учебой доставить хоть какую-то радость уставшей матери.

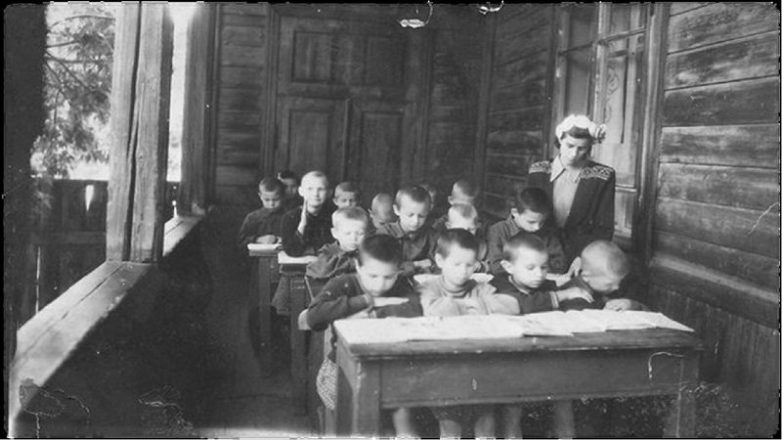

Война наложила свой отпечаток на образовательный процесс в школах. В первое время наблюдался большой отток учащихся: старшеклассники уходили на фронт, кто-то из детей стал выполнять в семье обязанность нянь младших братьев и сестер, у кого-то просто не было возможности посещать школу из-за материальной необеспеченности. Многие родители отправляли детей на работу, считая, что в это время «не до учения». В сложившейся ситуации большую роль сыграли учителя. Именно они способствовали возвращению учеников в школы, занятия в которых продолжались, несмотря на войну.

Безусловно, война нанесла свой отпечаток на образовательный процесс. Учителей не хватало, многие из них уходили на фронт. Их место занимали бывшие выпускники, только недавно окончившие 7 класс. К учителю предъявлялись очень высокие требования, и накладывалось жесткое наказание за «антипедагогическое поведение». Всей воспитательной работе в школе был придан боевой, патриотический характер.

В учебные планы также были внесены изменения. Так, к примеру, в преподавании математики, физики, химии, биологии и географии больше внимания уделялось вопросам взаимосвязи науки с военным делом. На уроках химии изучались средства противохимической защиты. На уроках русского языка к классическим темам сочинений добавились такие как «Чем я помог фронту». С начала 1941/42 учебного года было введено изучение основ сельского хозяйства.

Большой проблемой стала нехватка помещений для проведения школьных занятий. Школы объединяли, потому что нужны были свободные здания под госпиталь. Образовательный процесс проходил в три смены: с 7:30 утра до 23 часов. Урок длился 35 минут, а перемена — 5 минут.

Постоянно ощущался недостаток письменных принадлежностей: тетрадей (вместо них в ход шли газеты), карандашей, перьев, мела. Чернил не хватало, поэтому дети писали углем или свекольным соком. Но предпочтение все равно отдавали саже. Ее можно было стряхнуть с листка бумаги и использовать его снова. Учебников было мало.

Если несколько человек жили рядом, им выдавали один учебник, и они вместе собирались у кого-то дома и читали, готовили домашние задания.

В школах зачастую не было самого необходимого — тепла и еды. Дрова для отопления дети заготавливали вместе со взрослыми. В школьных огородах сажали свёклу, лук, морковь, капусту, картофель. Из этих овощей зимой варили супы: щи и борщи. В день выдавалась небольшая булочка, дети сами собирали ягоды и травы.

Несмотря на все тяготы жизни в войну, в школах поддерживался порядок, по некоторым данным, даже удалось повысить успеваемость детей. Это настоящий подвиг учеников и педагогов, пример слаженной работы. Учителя активно вовлекали школьников в общественно-полезную деятельность, старались поддержать детей в тяжелое военное время, организуя дополнительное питание, дополнительные занятия с отстающими, проведение праздников и др.

Своим примером учителя показывали, как нужно выглядеть, говорить, какие поступки совершать. В них горела великая сила патриотизма и нерушимая ответственность за будущие поколения.

Все мы помним подвиги солдат, разведчиков, генералов, так нужно знать и подвиги других «героев». Так или иначе, учителя – это те самые люди, кто воспитывает настоящих Людей с большой буквы.

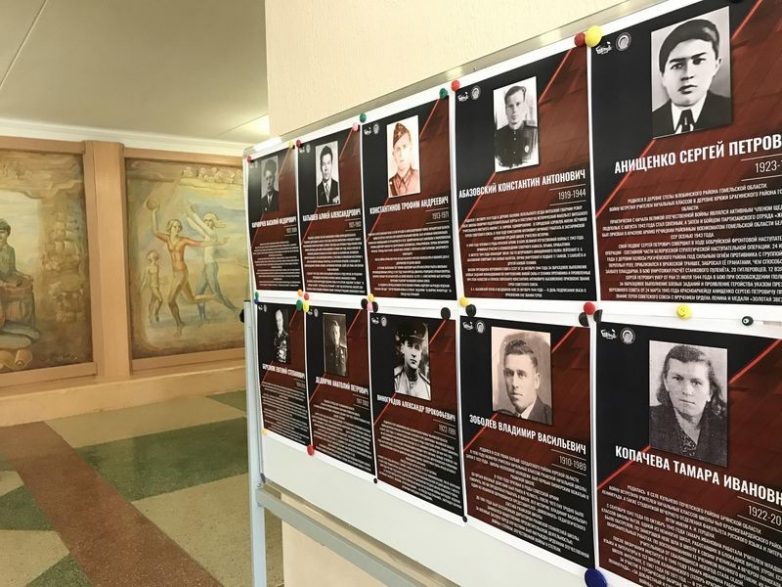

В память о таких людях, фанатов своей профессии и своего призвания, по всей стране в разных городах организована фотовыставка «Учителя в Великой Отечественной войне». Она продлится с 5 по 10 октября. Организаторами выступает Молодежный парламент при Государственной Думе, Молодежные парламенты субъектов РФ и др.

Узнайте адрес выставки в вашем городе и обязательно посетите. Вы не останетесь равнодушными.

Источник: back-in-ussr.com