Неоинституционализм – это новое направление в современной экономической мысли, которое сформировалось в 1960-1970-х годах.

Предмет исследования неоинституционалистов заключается в институциональной структуре производства, что стало возможным после появления в экономической теории таких понятий, как права собственности, трансакционные издержки, контрактные отношения.

Основой неоинституционализма являются два положения:

- Все социальные институты значимы;

- Их можно проанализировать при помощи понятий и методов, который были выработаны экономической наукой.

Эти положения и разграничивают неоинституционализм и стандартную неоклассическую теорию.

Неоинституционализм основан на принципе «методологического индивидуализма», согласно которому реально действующие участники социального процесса – это не группы или организации, а индивиды. Это означает, что коллективные общности не самостоятельны, т.е. не существуют отдельно от составляющих их членов, и характеризуются с позиции целенаправленного поведения отдельных людей.

Александр Аузан — Новая институциональная экономика

Сдай на права пока

учишься в ВУЗе

Вся теория в удобном приложении. Выбери инструктора и начни заниматься!

Сравнивая неоинституционализм и неоклассическую теорию, можно выделить, что в первом вводится новый класс ограничений, которые обусловлены общественной институциональной структурой, сужающей область для индивидуального выбора. Помимо этого, появляются поведенческие предпосылки: ограниченная рациональность и оппортунистическое поведение. Суть первой предпосылки состоит в том, что человек, который обладает ограниченной информацией в состоянии не только минимизировать материальные издержки, но и облегчить интеллектуальные усилия. Вторая предпосылка означает различные нарушения обязательств и включает все формы обмана, т.е. возможности нарушения договоренностей, контрактов.

Другая формулировка и у задач нормативного анализа. По мнению неоинституционалистов, нормативный анализ должен проводиться в сравнительно-институциональной перспективе, т.е. действующие институты необходимо сравнивать не с воображаемой конструкцией, а с альтернативой, осуществимой на практике.

Классификация концепций неоинституционализма

«Неоинституционализм»

Готовые курсовые работы и рефераты

Решение учебных вопросов в 2 клика

Помощь в написании учебной работы

При рассмотрении структуры неоинституционализма необходимо отметить, что неоинституциональный анализ может осуществляться на таких уровнях: институциональном, организационном, индивидуальном, именно поэтому появляется большое количество объектов изучения. Это сказывается на том, что неоинституционализм выступает в качестве не стройной теоретической системы, а целого семейства подходов, связанных несколькими основными идеями.

Неоинституционализм призван решить такие проблемы, как:

- Закономерности развития, выбора и смены социальных институтов;

- Выбор той или иной организационной формы в зависимости от типа институциональной среды;

- Особенности поведения экономических агентов в различных организациях.

Все уровни взаимодействия экономических агентов связаны с неизбежными потерями и затратами, которые носят название «трансакционные издержки».

Суть институционализма за 3 минуты

Ведущим теоретиком Оливером Уильямсоном была предложена следующая классификация концепций неоинституционализма.

Предмет изучения в ряде концепций – это институциональная среда, т.е. фундаментальные социальные, политические и юридические правила, согласно которым протекают производственные процессы и обмен товарами. Институты, осуществляющие свою деятельность в публичной сфере, исследует теория общественного выбора; институты, которые действуют в частной сфере, изучает теория прав собственности.

К другой группе концепций относится изучение организационных форм, создаваемых индивидами на основе контрактов. Взаимодействие «агент-принципал» рассматривается в теории агентских отношений. Центральным вопросом в ней является вопрос определения средств достижения наименьшего отклонения поведения агентов от интересов собственников (принципалов).

Трансакционный подход к изучению экономических отношений основан на идеях Р. Коуза. в данном случае акцентируется внимание на стадии выполнения контрактов. Главная объясняющая категория в одном ответвлении данного подхода – это издержки измерения качества и количества продукции, которая передается в сделке, в другом – регулятивные структуры, т.е. специальные механизмы, применяемые для оценки поведения всех участников контрактных взаимоотношений.

Характерные черты неоинституционализма

Неоинституционализм является ярким проявлением тенденции проникновения микроэкономических методов анализа в смежные дисциплины социальной направленности. Если представители традиционного направления институциональной экономики, такие как Т. Веблен, Дж. Р. Коммонс, стремились применять достижения из других гуманитарных дисциплин, чтобы решить проблемы экономической теории, то приверженцы неоинституционализма, напротив, стремились применять неоклассические методы экономической теории, чтобы решить проблемы других гуманитарных дисциплин.

В неоклассической школе предполагалось, что рынок функционирует при совершенной конкуренции, а отклонение от этого положения характеризуется «провалом рынка», восстановление которого является задачей государства. Неоинституционалисты считали, что государство не имеет полной информации и не может, даже теоретически, ликвидировать трансакционные издержки.

Неоинституционализм позволил вывести современную теорию из вымышленных положений, институционального вакуума, в котором экономическое взаимодействие происходило без издержек и всевозможных трений. Определение социальных институтов в качестве орудий для решения проблемы трансакционных издержек позволило создать предпосылки для плодотворного объединения экономической науки и других социальных дисциплин. Однако, самым важным аспектом является то, что новая институциональная теория изменила саму картину экономической реальности, а исследователям открылся целый пласт новых проблем.

Источник: spravochnick.ru

Новая институциональная экономическая теория

Характеристика новой институциональной экономической теории. 60–70-е годы XX в. отмечены оживлением институционализма (преимущественно в США), выразившимся как в росте числа сторонников направления, так и в содержательном изменении институциональных воззрений.

Как было отмечено ранее, старый институционализм не смог дать общезначимой программы исследований и это подтолкнуло к развитию в микроэкономической части экономической теории направления, которое ориентировано не на кардинальный пересмотр, а на модификацию исследовательской программы. Появление данной теории связано с именем лауреата Нобелевской премии в области экономики Р. Коуза (р.

1910). Ключевые идеи нового направления изложены в статьях Р. Коуза «Природа фирмы» (1937) и «Проблема социальных издержек» (1960). Работы Р. Коуза существенно скорректировали представления о предмете экономической теории и включили анализ институтов в исследование проблемы экономического выбора. Данный подход получил развитие в работах другого нобелевского лауреата – Д. Норта. Его подход ориентирован на объяснение структуры и изменения экономик в исторической перспективе на основе исследования взаимосвязей институтов, организаций, технологии, влияющих на уровень трансакционных издержек и зависящих от последних.

В отличие от традиционного институционализма это направление получает название сначала неоинституционализма, а затем – новой институциональной экономической теории (НИЭТ). Новый институционализм предстает как учение, ориентированное на человека, его свободу, открывающую путь к экономически эффективному, устойчиво развивающемуся на основе внутренних стимулов обществу. В данном учении обосновывается идея ослабления воздействия государства на рыночную экономику с помощью самого же государства, достаточно сильного, чтобы установить в обществе правила игры и контролировать их соблюдение.

Если в качестве точки отсчета взять ортодоксальную неоклассическую теорию, то новая институциональная экономическая теория – модификация неоклассической исследовательской программы, а традиционный институционализм – новая исследовательская программа (по крайней мере в проекте) с точки зрения набора таких принципов, как методологический индивидуализм, рациональность, экономическое равновесие.

1. Последовательно используется принцип методологического индивидуализма. Согласно этому принципу реально действующими «актерами» социального процесса признаются не группы или организации, а индивиды.

Государство, общество, фирма, а также семья или профсоюз не могут рассматриваться как коллективные образования, поведение которых подобно индивидуальному, хотя и объясняются на основе индивидуального поведения. Утилитаристский подход, предполагающий межличностные сравнения полезностей и соответственно построение функции общественного благосостояния, также неприменим. В результате институты вторичны по отношению к индивидам. В центре внимания новой институциональной теории оказываются отношения, складывающиеся внутри экономических организаций, тогда как в неоклассической теории фирма и другие организации рассматривались просто как «черный ящик», внутрь которого исследователи не заглядывали.

В этом смысле подход новой институциональной экономической теории может быть охарактеризован как наноэкономический, или микроэкономический.

2. Неоклассическая теория знала два вида ограничений: физические, порождаемые редкостью ресурсов, и технологические, отражающие уровень знаний и практического мастерства экономических агентов (т.е. ту степень искусности, с какой они превращают исходные ресурсы в готовую продукцию). Новые институционалисты вводят еще один класс ограничений, обусловленных институциональной структурой общества, также сужающих экономический выбор.

3. Новая институциональная теория отличается большей реалистичностью, что находит выражение в двух важнейших поведенческих предпосылках – ограниченной рациональности и оппортунистического поведения. Первая отражает факт ограниченности человеческого интеллекта. Знания и информация, которыми располагает человек– ресурс дорогостоящий. В результате задача на максимум превращается, по мнению Г. Саймона, в задачу на поиск удовлетворительного варианта решения в соответствии с определенным уровнем требований, когда объектом выбора является не конкретный набор благ, а процедура его определения. О. Уильямсон ввел понятие «оппортунистическое поведение», которое определяется как «преследование собственного интереса с использованием коварства» или следование собственным интересам, которое не связано с соображениями морали.

4. В неоклассической теории есть привычка сравнивать реальные, но несовершенные институты с совершенным, но недостижимым идеальным образом, Х. Демсец назвал это «экономикой нирваны». Согласно НИЭТ нормативный анализ должен вестись в сравнительно-институциональной перспективе, т.е. оценки действующих институтов должны исходить из сопоставлений не с идеальными моделями, а с альтернативами, осуществимыми на практике.

Из-за огромной сложности предлагается несколько подходов к классификации современных направлений институциональной теории. О. Уильямсон первым предложил классификацию. Опираясь на схему О. Уильямсона, Р.М. Нуреев предложил свою.

В ней под неоинституционализмом понимается НИЭТ, а новая институциональная экономика представлена французской экономикой соглашений и «прочими теориями» по терминологии О. Уильямсона. Необходимо отметить, что в предложенной схеме не отражено институционально-эволюционное направление современной теории, или эволюционная экономическая теория.

Развивающиеся направления в рамках новой институциональной экономической теории (новая политическая экономия, экономическая теория прав собственности, новая теория организации отраслевых рынков, новая экономическая история, экономическая теория трансакционных издержек, конституционная экономическая теория, экономическая теория контрактов, право и экономическая теория и т.д.) различаются по степени модификации жесткого неоклассического ядра. Имеющиеся различия не позволяют использовать приведенные выше названия как совершенные заменители.

Вместе с тем практически все исследователи в рамках НИЭТ используют несколько основополагающих принципов исследования: (1) методологический индивидуализм; (2) максимизация полезности; (3) ограниченная рациональность экономических агентов; (4) их оппортунистическое поведение. Поэтому можно говорить лишь о модификации неоклассической исследовательской программы.

Исландский экономист Т. Эггертссон предлагает проводить различие между неоинституциональной и новой институциональной экономической теорией, которое определяется глубиной модификации неоклассического подхода. Сам термин «новая институциональная экономическая теория» был введен О.Уильямсоном в работе «Рынки и иерархии» (1975). Однако по содержанию новая институциональная экономическая теория оказалась существенно шире, чем предложенный им подход, поскольку эта теория включает в себя концепции, как принципиально не приемлющие элементы жесткого ядра, так и обновленные неоклассические модели, допускающие избирательность использования принципа ограниченной рациональности.

Анализ проблем в ключе новой институциональной экономической теории широко представлен в журналах «Journal of Institutional and Theoretical Economics», «Journal of Law and Economics», «Journal of Corporate Finance», «Economic Inquiry» и многих других, а также в материалах шести ежегодных конференций Международного общества специалистов в области новой институциональной экономической теории (www.isnie.org).

Трудности НИЭТ. Приведем некоторые выражения несогласия, с которыми сталкивается новая институциональная экономическая теория. Критики отмечают, что упор на трансакционные издержки (понятие которых остается расплывчатым) нередко оборачивается игнорированием производственных издержек, что недопустимо в экономическом анализе.

По мнению эволюционных экономистов, поскольку представители НИЭТ выводят организации, право и другие социоэкономические феномены из процессов непосредственного взаимодействия индивидов, то они пропускают промежуточный уровень – привычки и стереотипы, которые занимают центральное место в старом институционализме. Дж.

Ходжсон полагает, что все варианты нового институционализма, несмотря на различия в подходах, объединены общей идеей определения индивидуальных предпочтений как экзогенных и игнорированием процессов, управляющих их формированием. Традиционно отношения собственности связывались с понятием власти. В исследованиях новых институционалистов этот аспект остается в тени. Отсюда тенденция представлять иерархию как особый вид контракта, вертикальные социальные связи – как горизонтальные, отношения господства и подчинения – как отношения равноправного партнерства. По мнению леворадикальных критиков НИЭТ, это одна из наиболее уязвимых ее позиций.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник: studopedia.ru

1.3. Новая институциональная экономическая теория

Характеристика новой институциональной экономической теории. 60–70-е годы XX в. отмечены оживлением институционализма (преимущественно в США), выразившимся как в росте числа сторонников направления, так и в содержательном изменении институциональных воззрений.

Как было отмечено ранее, старый институционализм не смог дать общезначимой программы исследований и это подтолкнуло к развитию в микроэкономической части экономической теории направления, которое ориентировано не на кардинальный пересмотр, а на модификацию исследовательской программы. Появление данной теории связано с именем лауреата Нобелевской премии в области экономики Р. Коуза (р.

1910). Ключевые идеи нового направления изложены в статьях Р. Коуза «Природа фирмы» (1937) и «Проблема социальных издержек» (1960). Работы Р. Коуза существенно скорректировали представления о предмете экономической теории и включили анализ институтов в исследование проблемы экономического выбора. Данный подход получил развитие в работах другого нобелевского лауреата – Д. Норта. Его подход ориентирован на объяснение структуры и изменения экономик в исторической перспективе на основе исследования взаимосвязей институтов, организаций, технологии, влияющих на уровень трансакционных издержек и зависящих от последних.

В отличие от традиционного институционализма это направление получает название сначала неоинституционализма, а затем – новой институциональной экономической теории (НИЭТ). Новый институционализм предстает как учение, ориентированное на человека, его свободу, открывающую путь к экономически эффективному, устойчиво развивающемуся на основе внутренних стимулов обществу. В данном учении обосновывается идея ослабления воздействия государства на рыночную экономику с помощью самого же государства, достаточно сильного, чтобы установить в обществе правила игры и контролировать их соблюдение.

Если в качестве точки отсчета взять ортодоксальную неоклассическую теорию, то новая институциональная экономическая теория – модификация неоклассической исследовательской программы, а традиционный институционализм – новая исследовательская программа (по крайней мере в проекте) с точки зрения набора таких принципов, как методологический индивидуализм, рациональность, экономическое равновесие.

1. Последовательно используется принцип методологического индивидуализма. Согласно этому принципу реально действующими «актерами» социального процесса признаются не группы или организации, а индивиды.

Государство, общество, фирма, а также семья или профсоюз не могут рассматриваться как коллективные образования, поведение которых подобно индивидуальному, хотя и объясняются на основе индивидуального поведения. Утилитаристский подход, предполагающий межличностные сравнения полезностей и соответственно построение функции общественного благосостояния, также неприменим. В результате институты вторичны по отношению к индивидам. В центре внимания новой институциональной теории оказываются отношения, складывающиеся внутри экономических организаций, тогда как в неоклассической теории фирма и другие организации рассматривались просто как «черный ящик», внутрь которого исследователи не заглядывали. В этом смысле подход новой институциональной экономической теории может быть охарактеризован как наноэкономический, или микроэкономический.

2. Неоклассическая теория знала два вида ограничений: физические, порождаемые редкостью ресурсов, и технологические, отражающие уровень знаний и практического мастерства экономических агентов (т.е. ту степень искусности, с какой они превращают исходные ресурсы в готовую продукцию). При этом она отвлекалась от институциональной среды и издержек по заключению сделок, считая, что все ресурсы распределены и находятся в частной собственности, что права собственников четко определены и надежно защищены, что имеется совершенная информация и абсолютная подвижность ресурсов, и т.д. Новые институционалисты вводят еще один класс ограничений, обусловленных институциональной структурой общества, также сужающих экономический выбор. Они подчеркивают, что экономические агенты действуют в мире положительных трансакционных издержек, плохо или недостаточно определенных прав собственности, в мире институциональных реальностей, полном риска и неопределенности.

3. В соответствии с неоклассическим подходом рациональность экономических агентов является полной, независимой и объективной (гиперрациональность), что равнозначно рассмотрению экономического агента как упорядоченного набора стабильных предпочтений. Смысл экономического действия в модели состоит в согласовании предпочтений с ограничениями в виде набора цен на товары и услуги.

Новая институциональная теория отличается большей реалистичностью, что находит выражение в двух важнейших поведенческих предпосылках – ограниченной рациональности и оппортунистического поведения. Первая отражает факт ограниченности человеческого интеллекта.

Знания и информация, которыми располагает человек, всегда неполны, он не может полностью переработать информацию и интерпретировать ее применительно ко всем ситуациям выбора. Другими словами, информация – ресурс дорогостоящий.

В результате задача на максимум превращается, по мнению Г. Саймона, в задачу на поиск удовлетворительного варианта решения в соответствии с определенным уровнем требований, когда объектом выбора является не конкретный набор благ, а процедура его определения. Рациональность агентов будет выражаться в стремлении экономить не только на материальных затратах, но и на своих интеллектуальных усилиях.

О. Уильямсон ввел понятие «оппортунистическое поведение», которое определяется как «преследование собственного интереса с использованием коварства» 18 или следование собственным интересам, которое не связано с соображениями морали. Речь идет о любых формах нарушения взятых на себя обязательств. Индивиды, максимизирующие полезность, будут вести себя оппортунистически (скажем, предоставлять услуги меньшего объема и худшего качества), когда другая сторона не способна это обнаружить. Более подробно эти вопросы будут рассмотрены в следующей главе.

4. В неоклассической теории при оценке реально действующих экономических механизмов за точку отсчета принималась модель совершенной конкуренции. Отклонения от оптимальных свойств этой модели расценивались как «провалы рынка», а надежды на их устранение возлагались на государство.

Неявно предполагалось, что государство обладает всей полнотой информации и, в отличие от индивидуальных агентов, действует без издержек. Новая институциональная теория отвергла такой подход. Привычку сравнивать реальные, но несовершенные институты с совершенным, но недостижимым идеальным образом Х. Демсец назвал «экономикой нирваны». Нормативный анализ должен вестись в сравнительно-институциональной перспективе, т.е. оценки действующих институтов должны исходить из сопоставлений не с идеальными моделями, а с альтернативами, осуществимыми на практике. Например, речь идет о сравнительной эффективности различных форм собственности, возможных вариантах интернализации внешних эффектов (в связи с необходимостью государственного вмешательства) и др.

Классификация и основные направления нового институционализма. Из-за огромной сложности предлагается несколько подходов к классификации современных направлений институциональной теории.

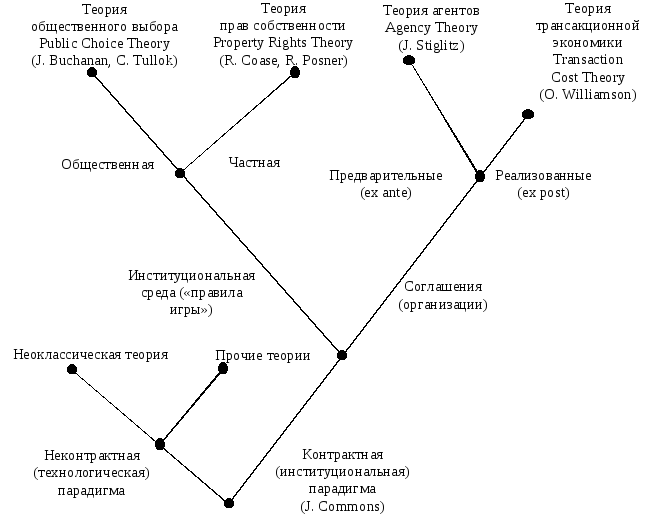

О. Уильямсон предложил следующую классификацию нового институционализма 19 (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Основные подходы к анализу экономических организаций

Неоклассической доктрине, по мнению Уильямсона, присуща преимущественно технологическая ориентация. Предполагается, что обмен совершается мгновенно и без издержек, что заключенные контракты строго выполняются и что границы экономических организаций (фирм) предопределяются характером используемой технологии.

В отличие от этого новая институциональная теория исходит из контрактной перспективы – на первый план выдвигаются издержки, сопровождающие взаимодействие экономических агентов. В одних концепциях, относящихся к этому направлению, предметом изучения является институциональная среда, т.е. фундаментальные политические, социальные и юридические правила, в рамках которых протекают процессы производства и обмена (например, конституционное право, имущественное право, контрактное право и др.).

Правила, регулирующие отношения в общественной сфере, изучает теория общественного выбора (Дж. Бьюкенен, Г. Таллок, М. Олсон и др.); правила, регулирующие отношения в частной сфере, – теория прав собственности (Р. Коуз, А. Алчиан, Х. Демсец, Р. Познер и др.). Названные концепции отличаются не только по предмету исследования, но и по теоретическим установкам. Если в первой акцент делается на потерях, которые порождаются деятельностью политических институтов, то во второй – на выигрыше в благосостоянии, который обеспечивают институты права (прежде всего – судебная система).

Другие концепции изучают организационные структуры, которые (с учетом действующих правил) создаются экономическими агентами на контрактной основе. Взаимодействие принципала и агента рассматривает теория агентских отношений.

Одна ее версия, известная как теория механизмов стимулирования, исследует, какие организационные схемы могут обеспечивать оптимальное распределение риска между принципалом и агентом. Другая, так называемая «позитивная», теория агентских отношений обращается к проблеме «отделения собственности и контроля», сформулированной А. Берли и Г. Минзом еще в 1930-е годы. Среди ведущих представителей этой концепции – У. Меклинг, М. Дженсен, Ю. Фама. Центральным для нее является вопрос: какие контракты необходимы, чтобы поведение агентов (наемных менеджеров) в наименьшей степени отклонялось от интересов принципалов (собственников)? Действуя рационально, принципалы при заключении контрактов будут заранее (ex ante) учитывать опасность уклоняющегося поведения, оговаривая меры защиты.

Трансакционный подход к изучению экономических организаций опирается на идеи Р. Коуза. С точки зрения этого подхода организации служат цели сокращения трансакционных издержек. В отличие от теории агентских отношений акцент делается не на стадии заключения, а на стадии исполнения контрактов (ex post).

В одном из ответвлений трансакционного подхода главной объясняющей категорией выступают издержки измерения количества и качества товаров и услуг, предоставляемых в сделке. Здесь необходимо особо выделить труды С. Чена, Й. Барцеля и Д. Норта. Лидером другой школы является О. Уильямсон. Центральным для нее стало понятие «структура управления».

Речь идет о специальных механизмах, которые создаются для оценки поведения участников сделки, разрешения возникающих споров, адаптации к неожиданным изменениям, применения санкций к нарушителям. Другими словами, возникает потребность в структурах управления, которые регулировали бы отношения между участниками сделки на стадии ее исполнения (ex post).

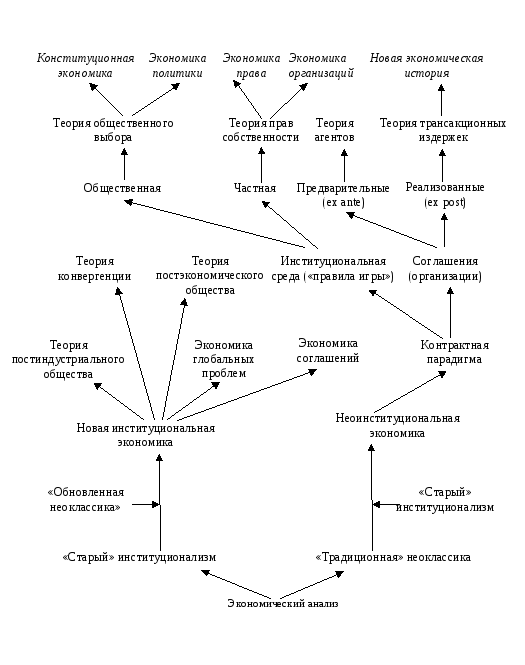

Опираясь на схему О. Уильямсона, Р.М. Нуреев предложил развернутую классификацию современных институциональных концепций 20 (рис. 1.2), в которой выделяются неоинституциональная экономика и новая институциональная экономика.

Рис. 1.2. Классификация институциональных концепций

В ней под неоинституционализмом понимается НИЭТ, а новая институциональная экономика представлена французской экономикой соглашений и «прочими теориями» по терминологии О. Уильямсона. Необходимо отметить, что в предложенной схеме не отражено институционально-эволюционное направление современной теории, или эволюционная экономическая теория.

Развивающиеся направления в рамках новой институциональной экономической теории (новая политическая экономия, экономическая теория прав собственности, новая теория организации отраслевых рынков, новая экономическая история, экономическая теория трансакционных издержек, конституционная экономическая теория, экономическая теория контрактов, право и экономическая теория и т.д.) различаются по степени модификации жесткого неоклассического ядра. Имеющиеся различия не позволяют использовать приведенные выше названия как совершенные заменители.

Вместе с тем практически все исследователи в рамках НИЭТ используют несколько основополагающих принципов исследования: (1) методологический индивидуализм; (2) максимизация полезности; (3) ограниченная рациональность экономических агентов; (4) их оппортунистическое поведение 21 . Поэтому можно говорить лишь о модификации неоклассической исследовательской программы.

Исландский экономист Т. Эггертссон предлагает проводить различие между неоинституциональной и новой институциональной экономической теорией, которое определяется глубиной модификации неоклассического подхода 22 . Сам термин «новая институциональная экономическая теория» был введен О.Уильямсоном в работе «Рынки и иерархии» (1975). Однако по содержанию новая институциональная экономическая теория оказалась существенно шире, чем предложенный им подход, поскольку эта теория включает в себя концепции, как принципиально не приемлющие элементы жесткого ядра, так и обновленные неоклассические модели, допускающие избирательность использования принципа ограниченной рациональности.

Новая институциональная экономическая теория является продолжением неоклассики, традиционной микроэкономической теории и не затрагивает ее жесткого ядра в той мере, в какой можно было бы говорить о появлении принципиально новой программы исследований, поскольку в различных формах используется предпосылка о максимизации полезности, трансформировавшаяся в идею минимизации трансакционных издержек или суммы трансакционных и трансформационных издержек, принцип методологического индивидуализма, экономического равновесия. В то же время, по мнению Т. Эггертссона, новая институциональная экономическая теория построена на существенном изменении элементов жесткого ядра. Так, О. Уильямсон оказался представителем новой институциональной экономической теории, что обусловлено прежде всего его интерпретацией рациональности, на основе которой гипотеза о максимизации экономическим агентом ожидаемой полезности не может быть принята.

А. Е. Шаститко подробно характеризует особенности НИЭТ на базе сравнения с неоклассической теорией и старым институционализмом в работе «Новая институциональная экономическая теория: особенности предмета и метода» (2003), а также делает следующие выводы относительно НИЭТ 23 . Основополагающий тезис НИЭТ: (1) институты имеют значение и (2) институты поддаются исследованию. Предметно-методологические особенности новой институциональной экономической теории выражаются в том, что институты имеют значение как для эффективности размещения ресурсов, экономического развития, так и для распределения ограниченных ресурсов (богатства) между принимающими решения экономическими агентами. Иными словами, реалистичный анализ взаимодействия между преследующими собственные интересы людьми в рамках и по поводу институтов связан с решением как распределительных конфликтов, так и проблемы координации (планов, ожиданий, действий) при условии, что действующие лица ограниченно рациональны и по крайней мере часть из них ведет себя оппортунистически по обстоятельствам. Таким образом, современное состояние НИЭТ позволяет говорить о новом институционализме как о самостоятельной, становящейся исследовательской программе.

Анализ проблем в ключе новой институциональной экономической теории широко представлен в журналах «Journal of Institutional and Theoretical Economics», «Journal of Law and Economics», «Journal of Corporate Finance», «Economic Inquiry» и многих других, а также в материалах шести ежегодных конференций Международного общества специалистов в области новой институциональной экономической теории (www.isnie.org).

Трудности НИЭТ. Приведем некоторые выражения несогласия, с которыми сталкивается новая институциональная экономическая теория 24 . Критики отмечают, что упор на трансакционные издержки (понятие которых остается расплывчатым) нередко оборачивается игнорированием производственных издержек, что недопустимо в экономическом анализе.

По мнению эволюционных экономистов, поскольку представители НИЭТ выводят организации, право и другие социоэкономические феномены из процессов непосредственного взаимодействия индивидов, то они пропускают промежуточный уровень – привычки и стереотипы, которые занимают центральное место в старом институционализме. Дж.

Ходжсон полагает, что все варианты нового институционализма, несмотря на различия в подходах, объединены общей идеей определения индивидуальных предпочтений как экзогенных и игнорированием процессов, управляющих их формированием. Традиционно отношения собственности связывались с понятием власти. В исследованиях новых институционалистов этот аспект остается в тени. Отсюда тенденция представлять иерархию как особый вид контракта, вертикальные социальные связи – как горизонтальные, отношения господства и подчинения – как отношения равноправного партнерства. По мнению леворадикальных критиков НИЭТ, это одна из наиболее уязвимых ее позиций.

Однако конечная оценка новой институциональной экономической теории определяется ее сильными сторонами и реальными результатами, полученными на современном этапе развития теории.

Источник: studfile.net