Программа по познавательно-исследовательской деятельности детей от 3 до 7 лет «СКАЗОЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»

Тектова Татьяна Викторовна

заместитель заведующего по воспитательной и методической работе Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида №54

Петренко Ольга Викторовна

заведующий Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида №54

Программа по познавательно-исследовательской деятельности детей от 3 до 7 лет «СКАЗОЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»

- Министерство просвещения Российской Федерации

- Министерство науки и высшего образования РФ

Источник: xn--80aakd6ani0ae.xn--p1ai

Рабочая программа по развитию -исследовательских способностей дошкольников средствами экспериментирования.

Колесникова Е.В. Познавательно-исследовательская деятельность как сквозной механизм развития ребенка

рабочая программа (старшая группа)

Данная программа направлена на развитие поисково исследовательской деятельности детей 4-7 лет.Программа разработана с учетом требований ФГОС .

Скачать:

Предварительный просмотр:

1.1Направленность, актуальность программы

1.2.Цели и задачи реализации программы

1.3.Принципы работы по организации опытно-экспериментальной деятельности

1.4. Ожидаемые результаты.

2.1Методы, формы и технологии, применяемые в работе с детьми.

2.2Организация развивающей предметно – пространственной среды для опытно – экспериментальной деятельности с детьми дошкольного возраста.

2.3. Структура программы

2.4 Задачи экспериментально — исследовательской деятельности для детей:

3.1Перспективное планирование работы по экспериментально – исследовательской деятельности:

— для средней группы

— для старшей группы

— для подготовительной группы.

3.2Диагностика уровня знаний, умений и навыков по реализации опытно – экспериментальной деятельности у детей

3.2.1Показатели уровня овладения детьми экспериментальной деятельностью в средней группе.

3.2.2.Показатели уровня овладения детьми экспериментальной деятельностью в старшей группе.

3.2.3.Показатели уровня овладения детьми экспериментальной деятельностью в подготовительной группе.

3.3. Роль семьи в развитии опытно-экспериментальной активности ребенка.

3.3.1Формы работы с родителями дошкольного возраста

Методическое обеспечение Программы

I. Целевой раздел

1.1 Направленность данной программы – исследовательская, обеспечивающая более глубокие знания, умения по опытно — экспериментальной деятельности.

Развитие познавательных интересов дошкольников является одной из актуальных проблем педагогики, призванной воспитать личность, способную к саморазвитию и самосовершенствованию. Именно экспериментирование является ведущим видом деятельности у маленьких детей: «Фундаментальный факт заключается в том, что деятельность экспериментирования пронизывает все сферы детской жизни, все детские деятельности, в том числе и игровую».

Исследовательская деятельность дошкольников: практика и перспективы

Когда ребенок сам действует с объектами, он лучше познает окружающий мир, поэтому приоритет в работе с детьми следует отдавать практическим методам обучения: экспериментам, проектам, опытам. Поэтому уже в дошкольном возрасте необходимо заложить первоосновы личности, проявляющей активное исследовательско – творческое отношение к миру.

Ученые, исследовавшие экспериментальную деятельность (Н.Н. Поддьяков, А.И. Савенков, А.Е. Чистякова, О.В. Афансьева) отмечают основную особенность познавательной деятельности: «ребенок познает объект в ходе практической деятельности с ним. А овладение способами практического взаимодействия с окружающей средой обеспечивает мировидения ребенка».

Вот на этом и основано активное внедрение детского экспериментирования в практику работы с дошкольниками.

1.2. Цель программы: Способствовать развитию у детей познавательной активности, любознательности, потребности в умственных впечатлениях детей, стремления к самостоятельному познанию и размышлению.

- Поддерживать интерес дошкольников к окружающей среде, удовлетворять детскую любознательность.

- Развивать у детей познавательные способности: анализ, синтез, классификация, сравнение, обобщение.

- Развивать мышление, речь – суждение в процессе познавательно – исследовательской деятельности: в выдвижении предположений, отборе способов проверки, достижении результата, их интерпретации и применение в деятельности.

- Активизировать речь и обогащать словарь детей.

- Продолжать воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир, видеть его красоту, следовать доступным экологическим правилам в деятельности и поведении.

- Формировать опыт выполнения правил техники безопасности, при проведение опытов и экспериментов.

Весь курс программы ориентирован на получение детьми дополнительных знаний и приобретение определенных умений и навыков при проведении опытов и экспериментов. В условиях детского сада проводятся только элементарные опыты и эксперименты. Их элементарность заключается:

- В характере решаемых задач: они неизвестны только детям.

- В процессе этих опытов не происходит научных открытий, а формируются элементарные понятия и умозаключения.

- Опыты и эксперименты практически безопасны.

- В работе используется обычное бытовое, игровое и нестандартное оборудование.

Экспериментирование включает в себя постановку проблемы, активные поиски. Педагогическая целесообразность объясняется тем, что комплексы занятий, включающие в себя игры, опыты, эксперименты, приближенные к реальной обстановке.

1.3.Принципы работы по организации опытно-экспериментальной

— предполагает подкрепление всех средств познания научно — обоснованными и практически апробированными методиками;

— основывается на комплексном принципе построения и непрерывности процесса поисково-исследовательской деятельности;

— предусматривает решение программных задач в совместной деятельности педагогов, детей и родителей.

Принцип систематичности и последовательности:

— предполагает повторяемость тем во всех возрастных группах и позволяет детям применить усвоенное и познать новое на следующем этапе развития; —формирует у детей динамические стереотипы в результате многократных повторений.

Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания:

— обеспечивает психологическую защищенность ребенка, эмоциональный комфорт, создание условий для самореализации с опорой, на индивидуальные особенности ребенка.

— предусматривает решение программных задач, в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности воспитанников.

Принцип активного обучения:

— обеспечивает использование активных форм и методов обучения дошкольников, способствующих развитию у детей самостоятельности, инициативы, творчества.

— предусматривает «выращивание» у дошкольников способности переносить ранее сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребности детей самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций.

— предусматривает получение положительного результата проводимой работы по теме независимо от уровня интеллектуального развития детей.

1.4. Ожидаемые результаты:

- Вывести детей на более высокий уровень познавательной, исследовательской активности.

- Сформировать у детей уверенность в себе посредством развития

Развитие дошкольника в познавательско-исследовательской деятельности в условиях реализации ФГОС ДО

Аксенова, Т. А. Развитие дошкольника в познавательско-исследовательской деятельности в условиях реализации ФГОС ДО / Т. А. Аксенова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 12.6 (116.6). — С. 1-6. — URL: https://moluch.ru/archive/116/31981/ (дата обращения: 26.06.2023).

В соответствии с введением ФГОС дошкольного образования и с требованиями к результатам освоения основой образовательной программы, представленных в виде целевых ориентиров на этапе завершения уровня дошкольного образования: одним из ориентиров является любознательность. Ребёнок задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен наблюдать, экспериментировать.

Дети — природные исследователи окружающего мира. Мир открывается ребёнку через опыт его личных ощущений, действий, переживаний. «Чем больше ребёнок видел, слышал и переживал, тем больше он знает, и усвоил, тем большим количеством элементов действительности он располагает в своём опыте, тем значительнее и продуктивнее при других равных условиях будет его творческая, исследовательская деятельность»,- писал классик отечественной психологической науки Лев Семёнович Выгодский. [2,c.3]

Поэтому я считаю, что развитие познавательных интересов дошкольников является одной из актуальных проблем, призванной воспитать личность, способную к саморазвитию и самосовершенствованию.

Возрастающее внимание современной педагогической психологии и практики образования к вопросам исследовательского поведения и исследовательского обучения обусловлено главной особенностью современного мира — его высокой динамичностью. Происходящие вокруг перемены столь интенсивны и так стремительны, что человеку все реже удается сохранять гармонию с окружающим, используя старые привычные поведенческие модели.

Повседневная жизнь постоянно требует от каждого из нас проявления поисковой активности. Это важно еще и потому, что самые ценные и прочные знания добываются самостоятельно, в ходе собственных творческих изысканий. Напротив, знания, усвоенные путем выучивания, по глубине и прочности обычно существенно им уступают. Не менее важно и то, что для ребенка естественнее и потому гораздо легче постигать новое, действуя подобно ученому (проводить собственные исследования — наблюдая, ставя эксперименты, делая на их основе собственные суждения и умозаключения), чем получать уже добытые кем-то знания в «готовом виде».

Обучая детей конкретным навыкам, мы часто лишаем их шанса сделать собственное открытие. Известный швейцарский психолог Ж.Пиаже утверждал, что стремление к контакту и взаимодействию с окружающим миром, желание находить и решать новые задачи является одним из важнейших свойств природы человека. Если потребность в исследовательской деятельности остается неудовлетворенной, это может привести к тяжелым расстройствам нервной системы и даже к нервным заболеваниям.

Однако, и общество, и педагоги, и родители считают себя вправе ограничивать исследовательскую деятельность малыша. Это многочисленные запреты: «не лезь», «не тронь», «не делай», невнимание к детским вопросам и твердое убеждение в том, что то-то и то-то ребенку знать еще рано… [3, c.5].

В современной образовательной практике значение исследовательской, познавательной деятельности ребенка явно недооценивается. Мы торопимся научить ребенка тому, что сами считаем важным, а он сам бы хотел исследовать все. Любой ребенок вовлечен в исследовательский поиск практически постоянно.

Это его нормальное, естественное состояние: рвать бумагу и смотреть, что получилось, наблюдать за синицей на прогулке, разбирать игрушки, изучая их устройство. Не замечая этого, мы прерываем его исследовательские порывы, пытаясь направить его познавательную деятельность в то русло, которое сами считаем необходимым. В итоге учебная деятельность предельно автономизируется от познавательной и становится скучной. Полностью стремясь сделать благое дело — научить, мы, не обращая внимания на природную исследовательскую потребность ребенка, фактически сами препятствуем развитию детской любознательности [4, c.8].

Но стремительно меняющаяся жизнь заставляет нас пересматривать роль и значение исследовательского поведения в жизни человека. В 21 веке становится все более очевидно, что умения и навыки исследовательского поиска требуются не только тем, чья жизнь связана (или будет связана) с научной работой, − это необходимо каждому человеку.

Дидактические основы современного исследовательского обучения.

Дошкольники — прирожденные исследователи. И тому подтверждение — их любознательность, постоянное стремление к эксперименту, желание самостоятельно находить решение в проблемной ситуации. 3адача педагога — не пресекать эту деятельность, а наоборот, активно помогать. Основной целью своего исследования считаю: создание условий для формирования основ целостного мировидения ребенка старшего дошкольного возраста посредством экспериментальной деятельности.

Итак, познавательно-исследовательская деятельность -это активность ребенка, направленная на постижение устройства вещей, связей между явлениями окружающего мира, их упорядочивании и систематизации. Эта деятельность зарождается в раннем детстве, поначалу представляя собой простое, как будто бесцельное (процессуальное) экспериментирование, с вещами, в ходе которого дифференцируется восприятие, возникает простейшая категоризация предметов по цвету, форме, назначению, осваиваются сенсорные эталоны, простые орудийные действия. К старшему дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность вычленяется в особую деятельность ребенка со своими познавательными мотивами, осознанным намерением понять, как устроены вещи, узнать новое о мире, упорядочить свои представления о какой-либо сфере жизни. [6, c.7] В современных технологиях Н. А. Рыжовой, А. И. Савенкова, А. И. Ивановой данная деятельность организуется в старшем дошкольном возрасте в виде экспериментирования или вербального исследования.

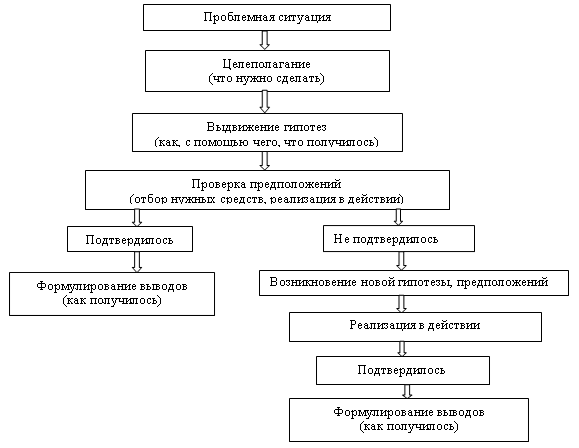

Структура исследовательской деятельности

В качестве основных развивающих функций познавательно-исследовательской деятельности на этапе старшего дошкольного возраста обозначены следующие:

– развитие познавательной инициативы ребенка (любознательности);

– освоение ребенком основополагающих культурных форм упорядочения опыта: причинно-следственных, родо-видовых (классификационных), пространственных и временных отношений;

– освоение ребенком основополагающих культурных форм упорядочения опыта (схематизация, символизация связей и отношений между предметами и явлениями окружающeгo мира);

– развитие восприятия, мышления, речи (словесного анализа-рассуждения) в процессе активных действий по поиску связей вещей и явлений;

– расширение кругозора детей посредством выведения их за пределы непосредственного практического опыта в более широкую пространственную и временную перспективу (освоение представлений о природном и социальном мире, элементарных географических и исторических представлений) [5, c.17].

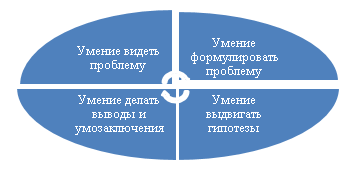

Показатели сформированности исследовательской деятельности:

Критерии сформированности исследовательской деятельности:

Типы исследований:

- Опыты(экспериментирование) с предметами и их свойствами,

- Коллекционирование(классификационная работа)

- Путешествие по карте(пространственные отношения)

- Путешествие по «реке времени» (временные отношения).

Развитие познавательной активности в образовательном процессе ДОУ в свете требований ФГОС ДО.

Актуальность проблемы повышения качества дошкольного образования на современном этапе подтверждается заинтересованностью со стороны государства вопросами воспитания и развития детей дошкольного возраста.

Примером является принятие Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). ФГОС ДО в качестве основного принципа дошкольного образования рассматривает формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности. Кроме того стандарт направлен на развитие интеллектуальных качеств дошкольников. Согласно ему программа должна обеспечивать развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах деятельности.

Основные формы развития познавательно-исследовательской деятельности в свете требований ФГОС ДО: наблюдение, экскурсии, решение проблемных ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, моделирование, реализация проекта, игры с правилами

– организация решения познавательных задач;

– применение экспериментирования в работе с детьми;

Актуальным методом познавательного развития детей дошкольного возраста является экспериментирование, которое рассматривается как практическая деятельность поискового характера, направленная на познание свойств, качеств предметов и материалов, связей и зависимостей явлений. В экспериментировании дошкольник выступает в роли исследователя, который самостоятельно и активно познаёт окружающий мир, используя разнообразные формы воздействия на него.

Методы и приемы активизации учебно-исследовательской деятельности дошкольников.

Содержание опытно — экспериментальной деятельности построено из четырёх блоков педагогического процесса.

- Непосредственно-организованная деятельность с детьми (плановые эксперименты).

- Совместная деятельность с детьми (наблюдения, труд, художественное творчество).

- Самостоятельная деятельность детей (работа в лаборатории).

- Совместная работа с родителями (участие в различных исследовательских проектах).

Факторы, развивающие исследовательское поведение: игры-исследования, игрушки, изобразительная деятельность, конструирование, общение, изучение природы.

Неслучайно считается, что экспериментирование претендует на роль ведущей деятельности в период дошкольного детства, основу которой составляет познавательное ориентирование. Потребность ребенка в новых впечатлениях лежит в основе возникновения и развития неистощимой исследовательской деятельности, направленной на познание окружающего мира.

Экспериментирование — деятельность, которая позволяет ребенку моделировать в своем сознании картину мира, основанную на собственных наблюдениях, ответах, установлении взаимозависимостей, закономерностей и т. д. [7, c. 8].

Для достижения этих целей мною разработана дополнительная образовательная программа «Эврика» для детей старшего дошкольного возраста, которая составлена в соответствии с Законом РФ «Об образовании»; Основной общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ д/с № 95 «Росточек» г. Волжского Волгоградской области. Программа рассчитана на два года реализации. (37 периодов непосредственно образовательной деятельности в год (1 раз в неделю), длительность одного периода для детей 5–6 лет — 25 минут, для детей 6- 7 лет — 30 минут).

Новизна программы заключается в:

– поэтапном развитии умственных способностей старших дошкольников путем вооружения их навыками экспериментальных действий и обучению методам самостоятельного добывания знаний;

– создании специально организованной предметно-развивающей среды;

– выстраивании такой системы взаимоотношений в координате ребенок — взрослый, которая способствует развитию ребенка как субъекта познания.

Основные направления работы и способы их реализации

Основные направления работы

Способы их реализации

Создание предметно-развивающей среды

Создание зон экспериментирования, опытно- поисковой работы.

Создание библиотеки познавательной литературы для детей и взрослых.

Формирование у старших дошкольников навыков экспериментальной деятельности

Обучение старших дошкольников методам и приемам экспериментальной деятельности.

Взаимодействие с семьей

Ознакомление родителей с направлениями педагогического поиска в вопросах развития экспериментальной деятельности с помощью различных форм.

Оценка уровня усвоения навыков экспериментальной деятельности

Разработка критериев отслеживания работы по формированию навыков экспериментальной деятельности.

Анализ психолого-педагогической литературы позволяют определить основные этапы работы.

Решаются следующие задачи:

– дети учатся внимательно всматриваться в изучаемый объект, описывать его внешние признаки, выделять главное, сравнивать с другими объектами, анализировать, делать выводы и обобщения;

– включаются в решение познавательных задач и проблем непосредственного активного наблюдения не только за статичными объектами, но и за развитием живых объектов природы;

– педагог пробуждает потребность в постановке вопросов в процессе наблюдения.

Наблюдение — один из главных методов научного познания, мы начали эту работу с организации восприятия. Задача педагога заключается в том, чтобы развивать органы чувств детей, расширять круг чувственных представлений, воспитывать произвольное внимание и все виды памяти. Сформированность наблюдательности как свойства личности — показатель умственного и творческого развития ребенка.

Педагог приобщает детей к исследовательской деятельности: формирует исследовательскую активность в форме умения ставить вопросы и разрешать возникающие проблемы. В процессе этой работы дети знакомятся с дальнейшими этапами исследования.

Свою задачу мы видим в создании таких условий для обучения, которые должны способствовать развитию умения задавать вопросы исследовательского характера. С чего мы начинаем? Организуем серию познавательных игр: «Загадайкино», «Вопрошайка», «Угадайка», они учат выявлять главные признаки объекта, его функции, формируют умение давать полную характеристику предмету, определять его место в этом мире, развивают умение ставить вопросы с тем, чтобы угадать предмет. Понятно, сколь высока эффективность подобной работы, ведь игра — ведущая деятельность детей этого возраста. Более сложна для детей работа с «закрытыми» и «открытыми» вопросами — ее мы применяем, изучая познавательные и художественные тексты.

Одна из главных ситуаций, в которую надо ставить ребенка, чтобы развивать у него умение ставить вопросы исследовательского характера, — проблемная. Опыт свидетельствует: наиболее эффективно процесс протекает в тех случаях, когда ребенок исследует именно такую ситуацию. На этом этапе очень важно научить выдвигать доказательства.

Чтобы обучение стимулировало творческое развитие ребенка, важно озадачить его и включить в поисковую деятельность. Поэтому педагог и говорит: для ответа на эти вопросы необходимо найти в научной литературе дополнительные сведения о том, как питаются эти животные. Вместе с родителями дети собирают сведения по вопросу.

Его цель — организация собственной деятельности детей в процессе обучения конструированию. Основная задача — увеличить долю самостоятельности ребенка в решении познавательных проблем, поставленных как педагогом, так и самими детьми. Наша задача — помочь детям в проведении исследований, сделать их полезными. Но без помощи родителей не обойтись. Главными задачами во взаимодействии с родителями являются:

- установление партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника и объединение усилий для развития и воспитания детей;

- создание атмосферы общности интересов;

- активизация и обогащение воспитательских умений родителей.

Детские годы самые важные и как они пройдут, зависит и от родителей и от педагогов.

В результате проделанной работы значительно улучшились следующие показатели детской деятельности:

- Использование старшими дошкольниками усвоенных способов экспериментальных действий в различных видах деятельности.

- Изменение качества умственной деятельности детей старшего дошкольного возраста (умение видеть проблему, практическая реализация активности, самостоятельности и многовариативности в ее решении).

- Повышение уровня познавательных способностей детей.

- Улучшение качества подготовленности детей к школьному обучению.

Я могу сделать вывод, что достоинство познавательно-исследовательской деятельности заключается в том, что она дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. Необходимость давать отчет об увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и выводы стимулирует развитие речи, мышления, внимания детей. Следствием является не только ознакомление их с новыми фактами, но и накопление фонда умственных приемов и операций, которые рассматриваются как умственные умения. Нельзя не отметить положительного влияния экспериментов на эмоциональную сферу детей, на развитие творческих способностей.

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что на современном этапе развития дошкольного образования проблеме познавательного развития дошкольников уделяется большое внимание, что в свою очередь требует особого отношения со стороны педагога к данной проблеме. Таким образом, используя экспериментирование, познавательные задачи и проектную деятельность при решении проблемы познавательного развития детей дошкольного возраста, педагог обеспечивает стадийный переход, качественные изменения в развитии познавательной деятельности дошкольников.

- Закон об образовании от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

- Иванова А. И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду (человек).- М.: Сфера, 2005.

- Иванова А. И. Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в детском саду. Пособие для работников ДОУ. — М.: ТЦ Сфера, 2003.

- Организация экспериментальной деятельности дошкольников. Под ред. Прохоровой Л. Н. — М.: АРКТИ, 2004.

- Поддьяков Н. Н. Творчество и саморазвитие детей дошкольного возраста. Концептуальный аспект. − Волгоград: Перемена, 1995.

- Савенков А. И. Маленький исследователь. Как научить дошкольника приобретать знания— Ярославль: Академия развития, 2002.

- Тугушева Г. П., Чистякова А. В. Игра-экспериментирование для детей старшего дошкольного возраста// Дошкольная педагогика, 2001. − № 1

Основные термины (генерируются автоматически): окружающий мир, ребенок, дошкольное образование, экспериментальная деятельность, исследовательская деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, старший дошкольный возраст, дошкольный возраст, развитие, различный вид деятельности.

Источник: moluch.ru