Научное эмпирическое исследования – это сознательная концентрация усилий исследователя на ограниченных, заранее определенных задачах. Оно включает в себя круг вопросов, подлежащих изучению; поиск, отбор и разработку методов и процедур анализа информации, в наибольшей степени отвечающих исследовательской цели.

Методология эмпирического исследования – это область научного познания, содержащая совокупность принципов и способов организации, развития и оценки научного знания.

С методологией научного исследования тесно связано понятие “методики”.

Методика научного исследования — это сумма частных приемов, позволяющих применить тот или иной метод к данной специфической предметной области с целью накопления и систематизации эмпирического материала.

Но владение методом создает лишь некоторые обязательные условия, или предпосылки, для исследовательской работы. Перед исследователем стоит задача — переработать эти предпосылки в конкретные инструменты познания, или, как их еще называют, методики, использование которых как раз и дает приращение знаний.

Сравнительное конституционное исследование: как правильно применять метод, или путь к успеху

В социальном исследовании в качестве методик выступают специально разработанные, научно обоснованные документы с указанием способа их применения для обеспечения тех или иных познавательных операций.

Последовательность, поэтапность в реализации системы действий исследователя, а также совокупность методических и технических средств, используемых в данном исследовании, составляет его процедуру.

Совокупность навыков и приемов деятельности при организации и проведении научного исследования называют техникой. Цель техники — наиболее рациональное использование того или иного метода

Набор специально разработанных документов методического характера, приспособленных к методам сбора и обработки эмпирической информации, называется инструментарием.

Проведение конкретного эмпирического исследования — чрезвычайно сложный и многоэтапный процесс. Он требует глубокой теоретической подготовки и высоких профессиональных навыков исследователя.

Кроме знаний основ социальной теории и методологии, важнейшей предпосылкой методической работы исследователя является овладение методами проведения конкретного социального исследования. Прежде чем приступить к сбору, обработке и анализу эмпирических данных, исследователь должен разработать различные методические документы, как бы мысленно «проиграть» все исследование. Он должен не только доказать его необходимость, но и обосновать все элементы и процедуры исследования. От научной обоснованности и уровня организационно-технического оформления этих документов в значительной степени зависит результативность проводимого исследования. Среди методических документов, разработанных исследователем, важнейшее место занимает программа научного исследования.

Разработка программы эмпирического исследования

В эмпирическом исследовании можно выделить три основных этапа, каждый из которых включает в себя ряд важных процедур:

V Всероссийская научно-практическая конференция «НАУКА. МЕДИЦИНА. ИННОВАЦИИ»

1) подготовительный (разработка программы исследования);

2) основной (проведение эмпирического исследования);

3) завершающий (обработка и анализ данных, формирование выводов и рекомендаций).

Одним из основных способов познания социальной реальности и развития научного знания является эмпирическое исследование.

Программа эмпирического исследования – это основной научный документ, представляющий собой изложение теоретико-методологических предпосылок, общей концепции в соответствии с основными целями работы и гипотезой исследования.

Программа является обязательным исходным документом любого научного исследования, независимо от того, является ли это исследование теоретическим или прикладным.

В соответствии со своим назначением программа эмпирического исследования выполняет три функции: методологическую, методическую и организационную.

Методологическая функция программы научного исследования состоит в том, что программа позволяет: определить научную проблему, для решения которой проводится исследование; сформулировать цели и задачи исследования; зафиксировать исходное представление об изучаемом объекте; установить отношение данного исследования к ранее выполненным или параллельно выполняемым исследованиям по аналогичным проблемам.

Методическая функция программы состоит в том, что программа позволяет разработать общий логический план исследования, на основе которого осуществляется цикл исследования: теория — факты — теория. Кроме того, методическая функция показывает, как использовать методы сбора и анализа информации, позволяет разработать процедуру исследования, проводить сравнительный анализ полученных результатов аналогичных исследований.

Организационная функция обеспечивает разработку четкой системы разделения труда между членами исследовательского коллектива, облегчает контроль за ходом исследования. Соответственно, программа эмпирического исследования обычно состоит из следующих разделов:

1) теоретический (цели, задачи, предмет и объект исследования, определение понятий);

2) методический (обоснование выборки, обоснование методов сбора данных, методы обработки и анализа данных;;

3) организационный (план исследования, порядок исследования подразделений, распределение людских и финансовых ресурсов и т.д.).

Основные элементы программы исследования (методологический раздел).

Выбор темы исследования

Количество тем, требующих разработки, и теоретически и практически неисчерпаемо. Выбрать тему исследования действительно нелегко. Избранная тема должна интересовать исследователя, и при этом быть актуальной в социальной и научном плане. Об этом можно судить по тому, какое отражение она находит на страницах средств массовой информации, в практической деятельности того или иного образовательного, производственного учреждения.

Тема должна иметь четко очерченные границы. Чрезмерно обширная тема не позволяет изучить явление во всех его связях, приводит к такому обилию материала, что всесторонне разработать ее одному человеку невозможно.

Всякое исследование начинается с постановки какой-либо проблемы.

Непосредственным поводом к проведению эмпирического исследования является реально возникшее противоречие в развитии социальной системы между ее подсистемами или отдельными элементами этих подсистем. Вот такого рода противоречия и составляют сущность проблемы.

Проблема исследования – это отражение проблемной ситуации, т.е. противоречия между знанием о потребностях людей в каких-либо действиях и незнанием путей и средств реализации этих необходимых действий.

Решение той или иной проблемы — социальной или научной — всегда направлено на достижение тех или иных конкретных целей и задач. Решить проблему значит получить новое знание или создать теоретическую модель, объясняющую то или иное явление, выявить факторы, позволяющие воздействовать на развитие явления в желаемом направлении.

Проблема исследования может быть задана извне каким-либо заказчиком или обусловлена познавательным интересом. Мы будем ориентироваться на прикладное исследование, которое может быть проведено в какой-либо учебной или производственной организации. Поэтому мы будем исходить из тех или иных реальных проблем, которые встают в настоящее время перед организациями.

Исследователю предстоит перевести проблемную ситуацию в формулировку проблемы, которую он будет исследовать. Для этого он должен проделать специальную теоретическую работу:

1) установить реальное наличие данной проблемы:

а) есть ли показатель, количественно или качественно характеризующий данную проблему;

б) есть ли учет и статистика по этому показателю,

в) достоверны ли учет и статистика по этому показателю;

2) вычленить наиболее существенные элементы или факторы проблемы, исследование которых возможно в данном исследовании

Например, поставлена проблема разобраться в причинах низкой эффективности управления тем или иным подразделением предприятия. Исследователю предстоит решить, какие социальные группы и личности участвуют в возникновении и решении этой проблемы, как влияют здесь их интересы, как стимулируется их участие в разрешении данной, проблемы и т.д.;

3) вычленить уже известные элементы проблемной ситуации, которые не требуют специального анализа и выступают как информационная база для рассмотрения неизвестных элементов (например, данные статистики и учета представляют собой готовый важный материал);

4) выделить в проблемной ситуации главные и второстепенные компоненты, чтобы определить основное направление исследовательского поиска;

5) проанализировать уже имеющиеся решения аналогичных проблем. С этой целью необходимо изучить всю литературу по данному вопросу. Провести беседы с компетентными людьми экспертами. В роли экспертов обычно выступают специалисты ученые или опытные практики.

Структура описания проблемной ситуации:

— начинаем с описания проблемы, противоречия между известным и неизвестным на уровне всего общества;

— уровень особенного — здесь проблема описывается как затрагивающая интересы больших социальных общностей, учреждений, отношений между ними;

— конкретное выявление проблемы для данного объекта.

Производственная проблема может быть описана с помощью пяти основных характеристик:

2) Организационное и физическое нахождение. В каком организационном подразделении (участках, отделах, филиалах, студенческих группах) и физических объектах (заводы, здания, склады, конторы, институты, школы) была выявлена проблема. Насколько широко она распространена в организации. Какие подразделения она затронула.

3) Владение проблемой. Является ли проблема “открытой” (знакомой всем) или “закрытой” (то есть известной группе лиц) ? Какие люди (управленцы, специалисты, преподаватели, студенты, рабочие и т.д.) затронуты проблемой и более всего заинтересованы в ее решении?

4) Абсолютная и относительная величина. Насколько важна проблема в абсолютных величинах? Например, объем потерянного рабочего времени или денег; объем неиспользуемых производственных мощностей. Насколько она важна в относительном выражении? Как она влияет на подразделения, в которых она обнаружена, и на людей, которые владеют ею?

Насколько она важна для организации в целом? Что может получить организация от ее решения?

5) Временные рамки. С какого времени существует данная проблема? Наблюдалась ли она один раз, несколько раз или возникает периодически? Какова тенденция: проблема стабилизировалась, усиливается или ослабляется? В результате предварительного анализа проблемная ситуация получает четкое выражение в виде формулировки проблемы.

Причем эта формулировка может значительно отличаться от первоначальной, сформулированной заказчиком.

Рекомендации к формулировке проблемы:

— проблема формулируется в виде ясных вопросов или установок;

— проблема обязательно предполагает изучение ближайших и отдаленных возможностей ее решения.

Объект и предмет исследования. Объект – это деятельность людей, занимающих определенное социальное положение, и условия, в которых эта деятельность осуществляется. При этом необходимо, чтобы объект содержал проблему, т.е. объект должен быть носителем противоречия.

При описании объекта должны учитываться его социальные характеристики: профессиональная принадлежность, пространственная ограниченность (регион, город), функциональная направленность (производственная, бытовая, политическая), временные границы.

Предмет – стороны, свойства, характеристики объекта, подлежащие непосредственному изучению в данном исследовании.

Предмет исследования это центральный вопрос проблемы. В одной и той же проблемной ситуации, в одном и том же эмпирическом объекте могут выделяться различные его аспекты, которые являются предметом исследования. Иначе говоря, когда исследователь выбирает предмет исследования, он в то же время формулирует и гипотезу о возможном пути решения проблемы, а также методы и формы проведения социологического исследования.

Так, в обозначенном нами примере исследования социолог может предположить, что причиной является неэффективная система принятия решения, тогда предметом исследования может служить система принятия решений и это может стимулировать: 1) исследование путей принятия решений; 2) роль коллективных органов в подготовке и принятии решений; 3) роль штатных специалистов и линейных руководителей в принятии решений; 4) решающая и совещательная роль лиц, обладающих неофициальным влиянием, ответственность за решения, их внедрение и контроль за внедрением.

Но исследователь может предположить, что основная причина низкой эффективности управления заключается в стиле руководства. Тогда исследование будет развиваться по другому сценарию. Если в первом случае большое значение будет иметь анализ документов, то во втором случае анкетный опрос и психологическое тестирование.

Объект и предмет эмпирического исследования могут совпадать, когда исследователь поставил задачу познать всю совокупность эмпирических закономерностей функционирования и развития конкретного социального объекта.

Цель исследования — это конечный результат, который определяет преимущественную его ориентацию – теоретическую или прикладную.

Существует три вида цели:

1) Цель – выявить существующее положение данной общности – «показать картинку», которая определяется количественными показателями мнений, позиций, оценок.

2) Цель – разработка путей усовершенствования, рекомендаций. Это ответ на вопрос «Что делать?».

3) Цель – результат в виде методики, технологии, механизма изменения социальной ситуации. Это ответ на вопрос «Как делать?».

Цели исследования могут быть различны. Например, если сформулирована проблема как недостаточно высокий уровень управления подразделениями организации, то цель будет состоять в анализе реальной ситуации причин низкой эффективности управления организацией, выявлении скрытых резервов и разработке практических рекомендаций по изменению этой ситуации.

Задачи исследования – это содержательно-организационная детализация поставленных целей. Они формулируются исходя из цели и гипотез исследования.

Задач ставится несколько, и каждая из них четкой формулировкой отражает идею научной работы, раскрывает ту сторону объекта исследования, которая подвергается изучению.

Каждая поставленная задача должна иметь решение, отраженное в одном или нескольких выводах.

В задачах исследования содержится тот круг проблем, который необходимо проанализировать, чтобы ответить на главный целевой вопрос исследования.

Например, если целью исследования является изучение влияния семейного воспитания на формирование девиантного (отклоняющегося) поведения подростков, то среди задач исследования можно выделить такие, как определение роли отца и матери в формировании личности подростка, изучение системы ценностей семьи и т.п. Все это звенья, помогающие увидеть целостность явления и процессы, подлежащие изучению.

Теоретическая и эмпирическая интерпретация понятия необходимый этап в разработке методологии исследования. Он позволяет решить три основные задачи:

1) Выяснить те аспекты теоретических понятий, которые используются в данном исследовании.

2) Это дает возможность вести анализ практических проблем на уровне теоретического знания и тем самым обеспечивать научное обоснование его результатов, выводов и рекомендаций.

3) Обеспечить измерение и регистрацию изучаемых явлений с помощью количественных, статистических показателей.

Например, преступник, который совершил или совершал преступления; однако существуют и другие определения преступника (например, человек, признанный таковым и осужденный по закону). От того, какое понятие используется, будет зависеть и круг лиц, подлежащих изучению.

Теоретическая интерпретация понятий осуществляется через ряд последовательных этапов. На первом этапе осуществляется перевод проблемной ситуации в формулировку в строгих научных рамках и терминах. На следующем этапе каждое понятие этой формулировки раскладывается на такие операционные составляющие, которые затем могут быть исследованы количественным методом.

Кроме структурной интерпретации понятий, описывающих предмет исследования, необходимо провести их факторную интерпретацию, то есть определить систему его связей с внешними объектами и внутренними субъективными факторами.

Конечной целью всей этой работы является выработка таких понятий, которые доступны учету и регистрации. Понятия, обозначающие такие элементарные фрагменты социальной реальности, называются понятиями-индикаторами. При этом социолог должен стремиться обеспечить максимальное описание изучаемого предмета в понятиях-индикаторах.

Гипотезы исследования – это научно обоснованное предположение о структуре социальных объектов, о характере элементов и связей, образующих этот объект, о механизме их функционирования и развития. Гипотеза – это вероятное, научно обоснованное знание, предполагающее разрешение противоречия, лежащего в основе проблемы. Гипотезы вырабатываются на основе имеющихся фактов. Гипотеза содержит качественно новые моменты, по сравнению с имеющимися.

При формулировке гипотез необходимо придерживаться определенных правил:

1) Гипотеза должна находиться в согласии или, по крайней мере, быть совместимой со всеми фактами, которых она касается.

2) Из многих противостоящих друг другу гипотез, выдвинутых для объяснения серии фактов, предпочтительнее та, которая единообразно объясняет большее их число.

3) Для объяснения связанной серии фактов нужно выдвигать возможно меньше гипотез, и их связь должна быть возможно более тесной.

4) При выдвижении гипотез необходимо сознавать вероятностный характер ее выводов. Они должны заключать в себе возможность эмпирической проверки (верификации).

5) Невозможно руководствоваться противоречащими друг другу гипотезами.

6) Гипотезы должны содержать только те понятия, которые получили предварительное уточнение и интерпретацию.

7) Гипотезы должны быть теоретически надежны (не противоречить фактам науки).

Для отработки гипотезы и процедур исследования нередко проводят предварительное, пилотажное исследование.

Наряду с требованиями к формулировке гипотез, разработана система фаз их построения. Таких фаз три:

Первая фаза — сбор информации по исследуемой теме.

Вторая фаза — собственно формулирование гипотез. Наиболее сложная фаза, в ходе которой исследователь формулирует рабочие гипотезы.

Третья фаза — группировка гипотез. Здесь исследователь должен определить основные и неосновные гипотезы, уметь их привести.

— по задачам исследования (основные и неосновные),

— по степени общности (основания и следствия),

— по последовательности выдвижения (первичные и вторичные),

— по содержанию (объяснительные, описательные).

Следует подчеркнуть, что формирование гипотез это не праздные теоретические упражнения, а разработка логических опор для сбора и анализа эмпирических данных. Если исследователем были сформулированы гипотезы, то эмпирические данные служат для их проверки, подтверждения или опровержения. Если же гипотезы с самого начала не выдвигались, то резко падает научный уровень исследования, а его результаты и обобщения сводятся к описаниям процентных выражений тех или иных индикаторов и к довольно тривиальным рекомендациям.

Источник: studfile.net

Тема 5. Программа социологического исследования

Исходный пункт социологического исследования – это формирование программы исследования. Результативность социологического исследования во многом зависит от степени разработанности программы. Программа представляет собой теоретико–методологичекую основу социологического исследования.

Построение программы – это изложение и обоснование логики и методов исследования объекта соответственно решаемым задачам. Программа – это изложение теоретических и методологических предпосылок исследования.

В соответствии с назначением программа социологического исследования выполняет три функции: методологическую, методическую и организационную.

Методологическая функция программы социологического исследования состоит в:

· определении научных проблем, для решения которых проводится исследование;

· формировании цели и задач исследования;

· фиксировании исходных представлений об объекте;

· установлении отношения исследования к ранее выполняемым исследованиям по аналогичным проблемам.

Методическая функция программы состоит в том, что в программе разрабатывается общий логический план исследования. Методическая функция показывает, как использовать методы и способы сбора и анализа информации, позволяет разработать процедуру исследования, провести сравнительный анализ полученных результатов аналогичных исследований.

Организационная функция обеспечивает разработку четкой системы разделения труда между членами исследовательского коллектива, обучает установлению контроля за ходом и процессом исследования.

Составление программы предполагает осуществление ряда процедур:

1. постановка проблемы,

2. определение объекта и предмета исследования,

3. описание целей и задач исследования,

4. интерпретация основных понятий,

5. формулировка рабочих гипотез,

6. разработка стратегического плана исследования,

7. описание методов сбора данных,

8. описание схемы анализа данных.

Ориентируясь на эти этапы и будет построено дальнейшее изложение нашего курса.

Эффективность социологического исследования, значимость его теоретических и практических выводов, во многом зависит от степени разработанности программы исследования.

Исследование, имеющее сформулированную программу, называется целенаправленным, в противном случае, оно называется – дескриптивным.

Этап 1. Непосредственным поводом к проведению социологического исследования служит проблемная ситуация, как реально возникшее противоречие в развитии социума. Проблемная ситуация состоит из двух компонентов – гносеологического аспекта и практического.

В гносеологическом плане проблемная ситуация – это противоречие между знанием потребностей людей в чем-то и незнанием способов реализовать эти потребности. Предметная сторона – это некоторое социальное противоречие, которое требует не только осознания, но и конкретных действий выхода из этих противоречий. Реальные противоречия создают социальную проблемную ситуацию.

Постановка научной проблемы означает выход за пределы изученного в сферу того, что должно быть изучено.

Не всегда социальная проблема может быть решена в пределах имеющегося знания. В такой ситуации необходимо проведение теоретических и эмпирических исследований для получения нового знания. Невозможность решения социальной проблемы имеющимися средствами создает прецедент обращения к науке, которая располагает возможностями решения противоречий, возникающих в социуме.

Проблемная ситуация, возникающая в процессе практической деятельности, не всегда перерастает в научную проблему. Если проблемную ситуацию можно разрешить уже известными способами, то речь идет о практической проблеме.

Особенностью решения научных проблем является получение нового знания. Таким образом, решение научной проблемы представляет собой получение нового знания, создание научной модели объяснения социального явления.

В самом широком смысле под гипотезой подразумевается всякое предположение, догадка, основанная либо на предшествующем знании, либо на фактах. Гипотеза выступает промежуточным этапом, связующим звеном между теорией и практикой.

В социологическом исследование гипотеза – это научно обоснованное предположение о структуре социальных объектов, о характере элементов и связей, образующих эти объекты, о механизме их функционирования и развития. Научная гипотеза может быть сформулирована только в результате предварительного анализа изучаемого объекта.

Предварительный анализ объекта социологического исследования содержит ряд этапов:

· рассмотрение объекта исследования в качестве целостной системы;

· выявление составляющих элементов данной системы;

· описание функций элементов системы;

· описание взаимодействия элементов системы между собой и с системой в целом;

· рассмотрение условий функционирования всей системы.

Предварительный анализ объекта социологического исследования представляет собой средство построения гипотезы.

Процесс установления истинности или ложности гипотезы есть процесс ее эмпирического обоснования, проверки в ходе социологического исследования. В результате такого исследования гипотезы либо опровергаются, либо подтверждаются и становятся положениями теории, истинность которых уже доказана.

Научно обоснованная гипотеза в социологическом исследовании должна соответствовать ряду требований:

· гипотеза не должна содержать не утонченных понятий;

· гипотеза не должна содержать ценностных суждений;

· гипотеза не должна противоречить ранее установленным факторам данной науки;

· гипотеза не должна включать много ограничений и допущений;

· гипотеза должна быть проверяемой.

Итак, г ипотеза – это логическое обоснованное предположение о структуре и характере связи социального объекта, о сущности связи, факторах, определяющих эти связи. С методологической точки зрения гипотеза помогает сформулировать круг факторов, необходимых для решения поставленной цели. Формулирование гипотезы происходит из следующих источников: на основе прежних научных исследований, на основе представлений о предмете исследования, на основе наблюдений, на основе здравого смысла. Трудности при построении гипотезы могут возникнуть при многообразии и сложности объекта исследования.

Для повышения подтверждаемости гипотезы следует руководствоваться следующим правилом: необходимо выдвигать возможно большее число взаимосвязанных гипотез и стремиться указать возможно большее число эмпирических показателей переменных изучаемого объекта.

Существует классификация гипотез по содержанию предположений относительно изучаемого социального объекта. Различают описательные и объяснительные гипотезы.

Описательные гипотезы содержат предположения о структурных и функциональных связях изучаемого объекта.

Объяснительные гипотезы представляют собой предположения о причинно–следственных связях в изучаемом объекте, требующих эмпирической проверки.

В процессе эмпирической проверки гипотезы выделяют основные и неосновные гипотезы.

Основные гипотезы отражают основную задачу (цель) социологического исследования.

Неосновные гипотезы отражают второстепенные задачи социологического исследования.

Кроме этого, гипотезы делят на первичные и вторичные.

Первичными считаются гипотезы, сформулированные до получения информации об изучаемом объекте.

Вторичные гипотезы формулируют после получения дополнительной информации об объекте.

На начальных этапах исследования выдвигаются рабочие гипотезы, которые представляют собой исходные предположения о характере и свойствах исследуемых связей объекта. Виды и свойства гипотез отражены в таблице.

| Отношение к центральным задачам исследования | Место в логической структуре доказательства | Степень научной обоснованности |

| Основные гипотезы. Указывают на наиболее существенные связи объекта; обеспечивают установление способов решения основных проблем исследования | Гипотезы-основания. Гипотезы, которые доказываются с помощью выводимых из них гипотез. Могут не иметь прямых эмпирических признаков | Первичные гипотезы. Выдвигаются на начальных этапах анализа |

| Неосновные гипотезы. Характеризуют побочные, но достаточно нужные для решения основных проблем связи объекта | Гипотезы-следствия. Гипотезы, выводимые из основных и служащие средством доказательства. Обязательно предполагают наличие эмпирических признаков, которые проверяются посредством измерения | Вторичные гипотезы. Выдвигаются на основе проверки, уточнения первичных гипотез |

Табл. 1. Виды гипотез в социологическом исследовании

Следующий этап разработки программы социологического исследования включает в себя определение объекта и предмета исследования. Определение программы исследования связано с выбором объекта исследования.

Под объектом социологического исследования понимается то, на что направлен процесс познания: реальные социальные процессы, явления, противоречия, совокупности, которые содержат противоречия и порождают проблемную ситуацию. Кроме этого, объект социологического исследования – это деятельность людей, занимающих определенное социальное положение, и условия, в которых эта деятельность осуществляется. В широком смысле, объектом исследования социальных наук является общество.

Предметом социологического исследования принято считать ту из сторон объекта (его свойство, характеристику), которая непосредственно подлежит изучению, которая непосредственно выражает социальное противоречие, а, значит, представляет интерес для исследования.

Объект и предмет исследования совпадают, когда перед исследователем стоит задача познания всей совокупности закономерности функционирования и развития конкретного социального объекта. Когда же речь идет об изучении каких – либо характеристик объекта исследования, предметом исследования становятся те стороны, которые содержат эти характеристики.

В итоге, предмет социологического исследования представляет собой определенную систему, которая служит основой для решения процедурных задач, разработки методов фиксирования выделенных элементов и их связей. Элементами самой системы, т.е. предмета исследования, выступают различного рода факторы: причины, следствия, условия, зависимости и т.д. Эти факторы подразделяются на прямые и косвенные, внутренние и внешние, объективные и субъективные и пр.

Элементы и связи образуют некоторую упорядоченность, или структуру предмета исследования. Структура представляет собой организованность элементов предмета по «горизонтали» (на одном уровне) и по «вертикали» (на разных уровнях). Уровни системы образуют ее иерархию.

Поскольку социальная система функционирует и развивается, можно рассматривать структуру в статике и динамике, выделяя при этом механизмы как функционирования, так и развития.

Формулирование проблемы не отвечает на вопрос: какого рода результат ожидается от социологического исследования. Для этого необходимо сформулировать цель исследования. Это следующий этап построения программы исследования. Цель социологического исследования определяет преимущественную его ориентацию – теоретическую или прикладную, т.е. отвечает на вопрос, что является конечным результатом. Программа исследования должна четко отвечать на вопрос, на решение какой проблемы и на получение какого результата ориентируется данное исследование.

Различают три вида целей исследования:

· теоретические (направленные на получение теоретического знания),

· описательные (направленные на получение эмпирического знания),

· методологические (направленные на разработку методологического инструментария).

Планирование ступеней к достижению целей исследования представляет собой формулирование задач исследования. Выделяют основные и неосновные задачи исследования. Основные задачи исследования соответствуют цели исследования. Неосновные задачи ставятся для подготовки будущих исследований, решения методологических вопросов, проверки побочных гипотез, не связанных непосредственно с данной проблемой и т.д.

Описать объект исследования можно по-разному, это обусловлено социальной проблемой и целями исследования. Выделение элементов и связей предмета исследования определяет, в свою очередь, выбор методики сбора и анализа данных.

После того как были определены цели и задачи исследования необходимо приступить к интерпретации основных понятий. Это следующий этап составления программы исследования.

Выделяют теоретическую и эмпирическую интерпретацию понятий. Кроме этого, необходимо сопоставлять теоретические положения и эмпирические данные для дальнейшего эмпирического обоснования гипотез. Для решения этих задач используются специальные логические операции:

· теоретическая интерпретация – это сопоставление данного понятия с другими понятиями;

· эмпирическая интерпретация – это сопоставление понятия с эмпирическими данными,

· операциональная интерпретация – это определение понятия через фиксированные эмпирические признаки.

| Этап предварительной интерпретации понятий | Интерпретация опорных понятий социологического исследования | Интерпретация данных исследования |

| Построение рабочих понятий в ходе анализа проблемных ситуаций | Теоретическая и эмпирическая интерпретация понятий в ходе уточнения цели, задач, объекта, предмета исследования. Выделение состава опорных понятий | Интерпретация данных (индексов, показателей) в ходе проверки эмпирических гипотез |

| Выделение теоретических понятий, раскрывающих сущность проблем исследования | Теоретическая интерпретация понятий в ходе выдвижения и концептуального обоснования основных (теоретических) гипотез исследования. Эмпирическая интерпретация гипотез-следствий (построение эмпирических гипотез) | Теоретическая интерпретация, эмпирически проверяемых гипотез, фактов исследования |

| Предварительная системная характеристика модели объекта исследования в понятиях системного анализа. Эмпирическая интерпретация основных системных характеристик объекта | Операциональнализация основных понятий, составляющих эмпирические гипотезы исследования. Выделение категорий анализа, единиц анализа, единиц счета | Теоретическая интерпретация понятий в ходе обобщения и построения выводов исследования |

Табл. 2. Уровни и виды интерпретации

В свою очередь, теоретическая интерпретация может быть трех видов:

· интерпретация понятий через установление связей с более общими понятиями и категориями социологии, философскими категориями и других наук как изучаемой предметной сферы исследования;

· интерпретация основных понятий исследования через понятия меньшей степени общности;

· теоретическая интерпретация эмпирически установленных признаков, фактов.

Эмпирическая интерпретация возможна в двух вариантах:

· косвенная эмпирическая интерпретация (интерпретация, осуществляемая на основе логических связей установленных эмпирических признаков).

Операциональная интерпретация не тождественна операционализации. Операционализация понятий включает в себя экспериментальную ситуацию и не является только логической процедурой. Операционализация – это перевод научных понятий в форму переменных.

Существует несколько видов переменных:

· дискретные – величины, представленные целыми числами;

· непрерывные – величины, принимающие дробное или целое значение;

· экзогенные – переменные, не входящие в структуру объектов данного класса, так называемые «внешние» факторы;

· эндогенные – переменные, входящие в структуру объектов данного класса, так называемые «внутренние» факторы;

· независимые – переменные, влияющие на другие переменные.

Кроме переменных, характеристиками понятия являются индикаторы или показатели. Индикатор — это доступная измерению характеристика изучаемого объекта. Комбинация индикаторов составляет индекс.

Выделим ряд возможных ошибок при расчленении понятия на индексы:

· индикатор не охватывает понятие,

· индикатор шире понятие,

· индикатор охватывает часть понятия.

Контрольная работа 2:

1. Исследование, которое имеет четко сформулированную и проработанную программу, называется:

2. Отрасль социологической теории и практики, которая предоставляет социальным работникам данные об особенностях поведения, положения и социальной ориентации представителей различных социокультурных групп называется:

а) социология управления;

б) социология семьи;

в) социология труда;

г) социология духовной жизни.

3. Внутренний мир человека, проблемы духовного и культурного развития общества отражает социология:

4. Направление социологии, которое занимается исследованием социальных аспектов рынка в сфере труда, называется:

а) социология семьи;

б) социология духовной жизни;

в) социология труда;

г) социология управления.

5. В соответствии с назначением программа социологического исследования выполняет три функции (выделить лишнее):

6. В определении научных проблем, формировании цели и задач исследования состоит функция:

7. Данная функция показывает, как использовать методы и способы сбора и анализа информации, а так же позволяет разработать процедуру исследования:

8. Данная функция обеспечивает разработку четкой системы разделения труда между членами исследовательского коллектива:

9. Эффективность социологического исследования зависит от:

а) степени разработанности программы исследования;

б) усилий исследователя;

в) уровня оплаты;

г) организации работы.

10. Противоречие между знанием потребностей людей в чем-то и незнанием способов реализовать эти потребности называется:

11. Предположение о причинной связи между группами фактов называется:

12. Гипотезы, сформулированные до получения информации об изучаемом объекте, называются:

13. Предположения о причинно–следственных связях в изучаемом объекте, требующих эмпирической проверки, отражают гипотезы:

14. То, на что направлен процесс познания (реальные социальные процессы, явления, противоречия, совокупности, которые содержат противоречия и порождают проблемную ситуацию) может стать:

15. Та из сторон объекта (его свойство, характеристику), которая непосредственно подлежит изучению, которая непосредственно выражает социальное противоречие, а, значит, представляет интерес для исследования, является:

16. Отвечает на вопрос, что является конечным результатом исследования:

Источник: megalektsii.ru

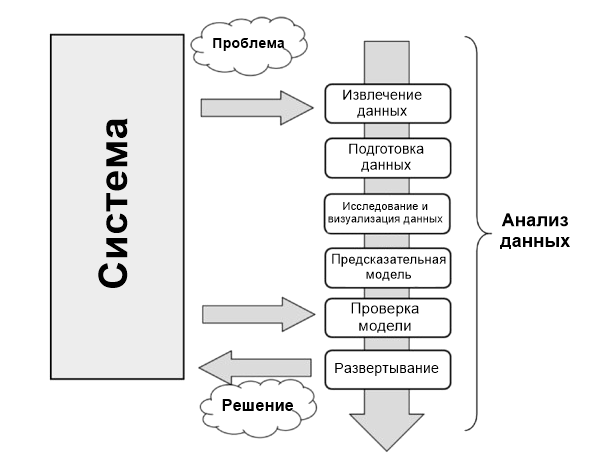

Процесс анализа данных

Анализ данных можно описать как процесс, состоящий из нескольких шагов, в которых сырые данные превращаются и обрабатываются с целью создать визуализации и сделать предсказания на основе математической модели.

Анализ данных — это всего лишь последовательность шагов, каждый из которых играет ключевую роль для последующих. Этот процесс похож на цепь последовательных, связанных между собой этапов:

- Определение проблемы;

- Извлечение данных;

- Подготовка данных — очистка данных;

- Подготовка данных — преобразование данных;

- Исследование и визуализация данных;

- Предсказательная модель;

- Проверка модели, тестирование;

- Развертывание — визуализация и интерпретация результатов;

- Развертывание — развертывание решения.

Определение проблемы

Процесс анализа данных начинается задолго до сбора сырых данных. Он начинается с проблемы, которую необходимо сперва определить, а затем и решить.

Определить ее можно только сосредоточившись на изучаемой системе: механизме, приложении или процессе в целом. Исследование может быть предназначено для лучшего понимания функционирования системы, но его лучше спроектировать так, чтобы понять принципы поведения и впоследствии делать предсказания или выбор (осознанный).

Процессы определения и документации результатов научной проблемы или бизнеса нужны для того, чтобы сосредоточить анализ на получении результатов.

На самом деле, всеобъемлющее и исчерпывающее исследование системы — это сложный процесс, и почти всегда нет достаточного количества информации, с которой можно начать. Поэтому определение проблемы и особенно планирование приводят к появлению руководящих принципов, которым необходимо следовать в течение всего проекта.

Когда проблема определена и задокументирована, можно двигаться к этапу планирования проекта анализа данных. Планирование необходимо для понимания того, какие профессионалы и ресурсы понадобятся для выполнения требований проекта максимально эффективно. Таким образом задача — рассмотреть те вопросы в области, которые касаются решения этой проблемы Необходимо найти специалистов с разными интересами и установить ПО, нужное для анализа данных.

Построение хорошей команды — один из ключевых факторов успешного анализа данных.

Также во время фазы планировки выбирается эффективная команда. Такие команды должны быть междисциплинарными, чтобы у них была возможность решать проблемы, рассматривая данные с разных точек зрения.

Извлечение данных

Когда проблема определена, первый шаг для проведения анализа — получение данных. Они должны быть выбраны с одной базовой целью — построение предсказательной модели. Поэтому выбор данных — также важный момент для успешного анализа.

Данные должны максимально отражать реальный мир — то, как система реагирует на него. Например, использовании больших наборов сырых данных, которые были собраны неграмотно, это привести либо к неудаче, либо к неопределенности.

Поэтому недостаточное внимание, уделенное выбору данных или выбор таких, которые не представляют систему, приведет к тому, что модели не будут соответствовать изучаемым системам.

Поиск и извлечение данных часто требует интуиции, границы которой лежат за пределами технических исследований и извлечения данных. Этот процесс также требует понимания природы и формы данных, предоставить которое может только опыт и знания практической области проблемы.

Вне зависимости от количества и качества необходимых данных важный вопрос — использование лучших источников данных.

Если средой изучения выступает лаборатория (техническая или научная), а сгенерированные данные экспериментальные, то источник данных легко определить. В этом случае речь идет исключительно о самих экспериментах.

Но при анализе данных невозможно воспроизводить системы, в которых данные собираются исключительно экспериментальным путем, во всех областях применения. Многие области требуют поиска данных в окружающем мире, часто полагаясь на внешние экспериментальные данные или даже на сбор их с помощью интервью и опросов.

В таких случаях поиск хорошего источника данных, способного предоставить все необходимые данные, — задача не из легких. Часто необходимо получать данные из нескольких источников данных для устранения недостатков, выявления расхождений и с целью сделать данные максимально общими.

Интернет — хорошее место для начала поиска данных. Но большую часть из них не так просто взять. Не все данные хранятся в виде файла или базы данных. Они могут содержаться в файле HTML или другом формате. Тут на помощь приходит техника парсинга. Он позволяет собирать данные с помощью поиска определенных HTML-тегов на страницах.

При появлении таких совпадений специальный софт извлекает нужные данные. Когда поиск завершен, у вас есть список данных, которые необходимо проанализировать.

Подготовка данных

Из всех этапов анализа подготовка данных кажется наименее проблемным шагом, но на самом деле требует наибольшего количества ресурсов и времени для завершения. Данные часто собираются из разных источников, каждый из которых может предлагать их в собственном виде или формате. Их нужно подготовить для процесса анализа.

Подготовка данных включает такие процессы:

- получение,

- очистка,

- нормализация,

- превращение в оптимизированный набор данных.

Обычно это табличная форма, которая идеально подходит для этих методов, что были запланированы на этапе проектировки.

Многие проблемы могут возникнуть при появлении недействительных, двусмысленных или недостающих значений, повторении полей или данных, несоответствующих допустимому интервалу.

Изучение данных/визуализация

Изучение данных — это их анализ в графической или статистической репрезентации с целью поиска моделей или взаимосвязей. Визуализация — лучший инструмент для выделения подобных моделей.

За последние годы визуализация данных развилась так сильно, что стала независимой дисциплиной. Многочисленные технологии используются исключительно для отображения данных, а многие типы отображения работают так, чтобы получать только лучшую информацию из набора данных.

Исследование данных состоит из предварительного изучения, которое необходимо для понимания типа и значения собранной информации. Вместе с информацией, собранной при определении проблемы, такая категоризация определяет, какой метод анализа данных лучше всего подойдет для определения модели.

Эта фаза, в дополнение к изучению графиков, состоит из следующих шагов:

- Обобщение данных;

- Группировка данных;

- Исследование отношений между разными атрибутами;

- Определение моделей и тенденций;

- Построение моделей регрессионного анализа;

- Построение моделей классификации.

Как правило, анализ данных требует обобщения заявлений касательно изучаемых данных.

Обобщение — процесс, при котором количество данных для интерпретации уменьшается без потери важной информации.

Кластерный анализ — метод анализа данных, используемый для поиска групп, объединенных общими атрибутами (также называется группировкой).

Еще один важный этап анализа — идентификация отношений, тенденций и аномалий в данных. Для поиска такой информации часто нужно использовать инструменты и проводить дополнительные этапы анализа, но уже на визуализациях.

Другие методы поиска данных, такие как деревья решений и ассоциативные правила, автоматически извлекают важные факты или правила из данных. Эти подходы используются параллельно с визуализацией для поиска взаимоотношений данных.

Предсказательная (предиктивная) модель

Предсказательная аналитика — это процесс в анализе данных, который нужен для создания или поиска подходящей статистической модели для предсказания вероятности результата.

После изучения данных у вас есть вся необходимая информация для развития математической модели, которая кодирует отношения между данными. Эти модели полезны для понимания изучаемой системы и используются в двух направлениях.

Первое — предсказания о значениях данных, которые создает система. В этом случае речь идет о регрессионных моделях.

Второе — классификация новых продуктов. Это уже модели классификации или модели кластерного анализа. На самом деле, можно разделить модели в соответствии с типом результатов, к которым те приводят:

- Модели классификации: если полученный результат — качественная переменная.

- Регрессионные модели: если полученный результат числовой.

- Кластерные модели: если полученный результат описательный.

Простые методы генерации этих моделей включают такие техники:

- линейная регрессия,

- логистическая регрессия,

- классификация,

- дерево решений,

- метод k-ближайших соседей.

Но таких методов много, и у каждого есть свои характеристики, которые делают их подходящими для определенных типов данных и анализа. Каждый из них приводит к появлению определенной модели, а их выбор соответствует природе модели продукта.

Некоторые из методов будут предоставлять значения, относящиеся к реальной системе и их структурам. Они смогут объяснить некоторые характеристики изучаемой системы простым способом. Другие будут делать хорошие предсказания, но их структура будет оставаться «черным ящиком» с ограниченной способностью объяснить характеристики системы.

Проверка модели

Проверка (валидация) модели, то есть фаза тестирования, — это важный этап. Он позволяет проверить модель, построенную на основе начальных данных. Он важен, потому что позволяет узнать достоверность данных, созданных моделью, сравнив их с реальной системой. Но в этот раз вы берете за основу начальные данные, которые использовались для анализа.

Как правило, при использовании данных для построения модели вы будете воспринимать их как тренировочный набор данных (датасет), а для проверки — как валидационный набор данных.

Таким образом сравнивая данные, созданные моделью и созданные системой, вы сможете оценивать ошибки. С помощью разных наборов данных оценивать пределы достоверности созданной модели. Правильно предсказанные значения могут быть достоверны только в определенном диапазоне или иметь разные уровни соответствия в зависимости от диапазона учитываемых значений.

Этот процесс позволяет не только в числовом виде оценивать эффективность модели, но также сравнивать ее с другими. Есть несколько подобных техник; самая известная — перекрестная проверка (кросс-валидация). Она основана на разделении учебного набора на разные части. Каждая из них, в свою очередь, будет использоваться в качестве валидационного набора.

Все остальные — как тренировочного. Так вы получите модель, которая постепенно совершенствуется.

Развертывание (деплой)

Это финальный шаг процесса анализа, задача которого — предоставить результаты, то есть выводы анализа. В процессе развертывания бизнес-среды анализ является выгодой, которую получит клиент, заказавший анализ. В технической или научной средах результат выдает конструкционные решения или научные публикации.

Развертывание — это процесс использования на практике результатов анализа данных.

Есть несколько способов развертывания результатов анализа данных или майнинга данных. Обычно развертывание состоит из написания отчета для руководства или клиента. Этот документ концептуально описывает полученные результаты. Он должен быть направлен руководству, которое будет принимать решения. Затем оно использует выводы на практике.

В документации от аналитика должны быть подробно рассмотрены следующие темы:

- Результаты анализа;

- Развертывание решения;

- Анализ рисков;

- Измерения влияния на бизнес.

Когда результаты проекта включают генерацию предсказательных моделей, они могут быть использованы в качестве отдельных приложений или встроены в ПО.

Источник: pythonru.com