Преподать десяткам юных умов все тонкости истории, науки и языка – сложная задача. Неудивительно, что школа и учителя часто прибегают к маленьким хитростям и упрощают или приукрашивают то или иное событие или характеристику.

Именно эти хитрости и приводят к образованию мифов, в которые верит большинство людей, несмотря на то что в их основе всего лишь доля правды. Многие из этих мифов развенчаны уже давно и все равно пользуются немалой популярностью у современных создателей учебников.

Хамелеоны используют камуфляж, чтобы скрыться от хищников

Сегодня хамелеонами называют великолепных актеров способных перевоплощаться в различных персонажей, также людей, без труда ускользающих от преследования. А все потому, что мы упорно верим: хамелеон меняет цвета исключительно для того, чтобы слиться с окружающей средой и скрыться от опасности.

1000 НЕВЕРОЯТНЫХ ФАКТОВ, КОТОРЫЕ ВЫ НЕ ЗНАЛИ

В этом есть немалая доля правды, однако хамелеоны изменяют цвета главным образом для того, чтобы регулировать температуру тела и общаться с сородичами.

Христофор Колумб «открыл» Америку

Многие люди до сих пор свято верят в то, что американский континент был впервые обнаружен Христофором Колумбом. Мало кто задумывается над тем, что континент был впервые обнаружен и заселен племенами индейцев, проживающих на территории обеих Америк на протяжении многих веков.

В любом случае, первым европейцем, который причалил к берегам Америки, по мнению историков, является не Колумб, а викинг по имени Лейф Эриксон, который совершил путешествие от Гренландии до Ньюфаундленда приблизительно в Х веке нашей эры.

В разных зонах языка расположены разные вкусовые рецепторы

Согласно этому мифу, различные части языка отвечают за восприятие различных вкусов. Например, рецепторы задней части языка распознают горькие вкусы, а рецепторы передней части – сладкие.

Это неверно, и по нескольким причинам.

Начнем с того, не существуют различных вкусовых рецепторов, которые реагируют исключительно на горечь, сладость, соль или кислоту. Каждый рецептор прекрасно различает почти всю гамму вкусов, и именно поэтому на языке нет никаких «специализированных» зон.

Есть некоторые вкусовые рецепторы, которые более восприимчивы к определенным вкусам, чем другие, но различие является незначительным.

Авраам Линкольн активно боролся с рабством в США

Этот миф не то что бы неправда, а, скорее, чрезмерное упрощение исторической ситуации. Да, Линкольн пошел на Гражданскую войну с Югом, провозгласил рабов северных штатов свободными и ввел тринадцатую поправку к Конституции. Все это стало основным инструментом для окончания рабства в США, которое, кстати говоря, активно продолжалось и во время президентства Линкольна, и после его смерти.

ТЕСТ НА ШКОЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ/ВЗОРВИ МОЗГ (выпуск 3) не каждый сможет ответить на эти вопросы!

По словам самого Линкольна, если бы он мог объединить страну, сохранив рабство, он бы сделал это без раздумий. Кроме того, этот простой рассказ смещает фокус с рабов на одного единственного белого человека. На самом деле, борьба за эмансипацию чернокожего населения началась задолго до Линкольна, и основными борцами были сами рабы, иностранные и местные аболиционисты и радикальные республиканцы.

Рабство в США было развито только на Юге

Рабство существовало в каждой американской колонии. Массачусетс стал первой колонией, которая легализовала рабство. А в Нью-Йорке в 1720 году одна пятая часть населения состояла из рабов. Джордж Вашингтон и Томас Джефферсон, как и другие отцы-основатели США, владели сотнями рабов.

После войны за независимость аболиционистское движение начало набирать силу на территории всех штатов, однако индустриальные северные штаты не нуждались в массовой рабской силе и подписали закон об отмене рабства.

Южные штаты были преимущественно аграрными, именно поэтому рабство там считалось экономически выгодным и продолжалось значительно дольше.

Исаак Ньютон и яблоко

Согласно этому популярному мифу, Ньютон описал законы гравитации после удара по голове упавшим яблоком. Однако знаменитого физика «осенило» не так буквально.

Он действительно стал задумываться о силе тяжести и ее законах, наблюдая за тем, как яблоки падают на землю с ветвей дерева, однако никаких телесных повреждений во время выведения правил и законов Ньютон не получал.

Альберт Эйнштейн завалил математику в школе

Этот миф создан для того, чтобы подбодрить современных учеников: даже если учеба не дается вам сейчас, все равно в будущем вас ждет возможность стать гением и изменить мир.

На самом деле Альберт Эйнштейн был отличником по всем предметам. Он отлично справлялся не только с математикой и физикой, но и с литературой, языками, философией и даже музыкой.

Миф уходит корнями в историю о том, как Эйнштейн провалил вступительный экзамен в Цюрихский Политехникум. Однако часто умалчивается тот факт, что Эйнштейн пытался сдать экзамен за несколько лет до окончания школы и не говорил на французском языке, на котором проводился экзамен.

Алмазы созданы из угля

И уголь, и алмазы сформированы из углерода, находящегося глубоко под землей. Однако углерод, из которого создаются алмазы, более чист, а процесс создания требует намного больше тепла и давления.

По законам аэродинамики пчела летать не может

Бытует миф, будто крылья пчелы слишком маленькие, чтобы поднять в воздух ее тяжелое тело. Пчела, однако, летит, несмотря ни на что, потому что пчел мало волнуют проблемы нашей аэродинамики – им нужно опылять растения и делать мед.

Между реальной биологической особью и ее математической моделью существуют различия.

Медоносные пчелы поднимают в воздух не только свое тело, но и собранный с цветков груз за счет очень быстрого колебания крыльев, что и позволяет им передвигаться крайне эффективно.

Всех ведьм сжигали на костре

Многие верят в то, что всех осужденных на смерть ведьм сжигали на костре вне зависимости от страны или региона. Однако, в то время как во Франции, Италии и Испании ведьм сжигали, англичане предпочитали обезглавливать, топить, а впоследствии вешать тех, кого признавали виновными в колдовстве.

Английская традиция перекочевала и в США, где Салемский суд приговорил нескольких женщин и мужчин к смерти через повешение.

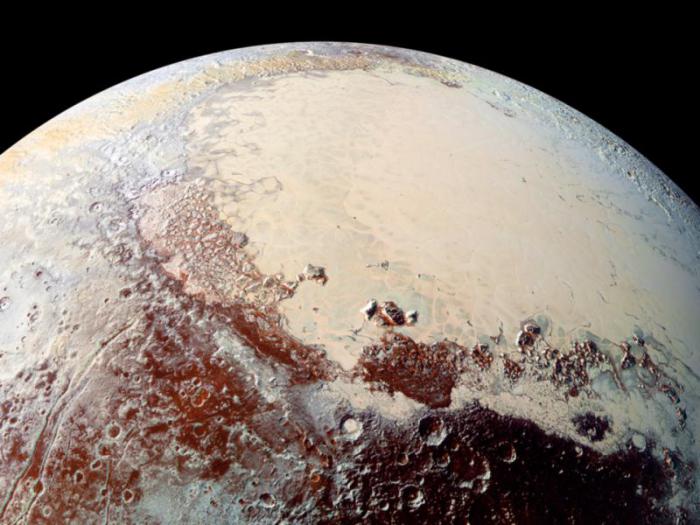

Плутон больше не является планетой

Международный астрономический союз — та самая научная организация, которая отвечает за научное определение «планеты». Первоначально он классифицировал Плутон как девятую планету солнечной системы.

В 2005 году была обнаружена Эрида – космическое тело, вращающееся вокруг солнца, и не привязанное к более крупному телу. Эрида на 27% крупнее Плутона, что и привело к разногласиям в МАС. Пытаясь найти компромисс, ученые решили лишить Плутон звания «девятой» планеты, присудив ему звание карликовой планеты.

Теперь Плутон, Эриду, а также Цереру, Хаумеа и несколько других небольших космических тел принято называть карликовыми планетами.

Великая китайская стена видна из космоса

Этот миф очень популярен – из-за своего размера Китайская стена считается единственным искусственно возведенным монументом, видимым из космоса.

На самом деле все не так, причем по нескольким причинам. Дело в том, что космос не может быть ограничен определенным расстоянием. Например, с поверхности Луны невозможно разглядеть ничего построенного человеком.

Что касается спутников, которые вращаются вокруг Земли на различных расстояниях, то тут все зависит от погоды и положения спутника. Иногда они могут разглядеть не только Великую китайскую стену, но и пирамиду Хеопса.

С МКС при хороших погодных условиях на Земле можно разглядеть даже некоторые особенно крупные мосты.

Капли дождя по форме похожи на слезы

На самом деле дождевые капли больше похожи на приплющенные горошины. Когда такая капля достигает слишком крупных размеров, она делиться на две капли, и в этот момент обе они по форме похожи на слезу. Сразу после разделения капельки снова приобретают форму бобов.

Предложение нельзя начинать с союзов

Согласно правилам нескольких языков, включая русский и английский, нельзя начинать предложение с союза, например, «и», «но», «а», «или». Но это не совсем так. Только в этой статье есть несколько предложений, которые начинаются с союзов. И это вполне нормально.

Дело в том, что у каждого языка есть строгие правила и есть принятые нормы. Правила чаще всего соблюдаются. А вот нормы можно время от времени нарушать.

Кроме того, у многих издательских домов есть руководство для писателей и редакторов, в котором точно указано, каких норм и правил стоит придерживаться.

Источник: fb.ru

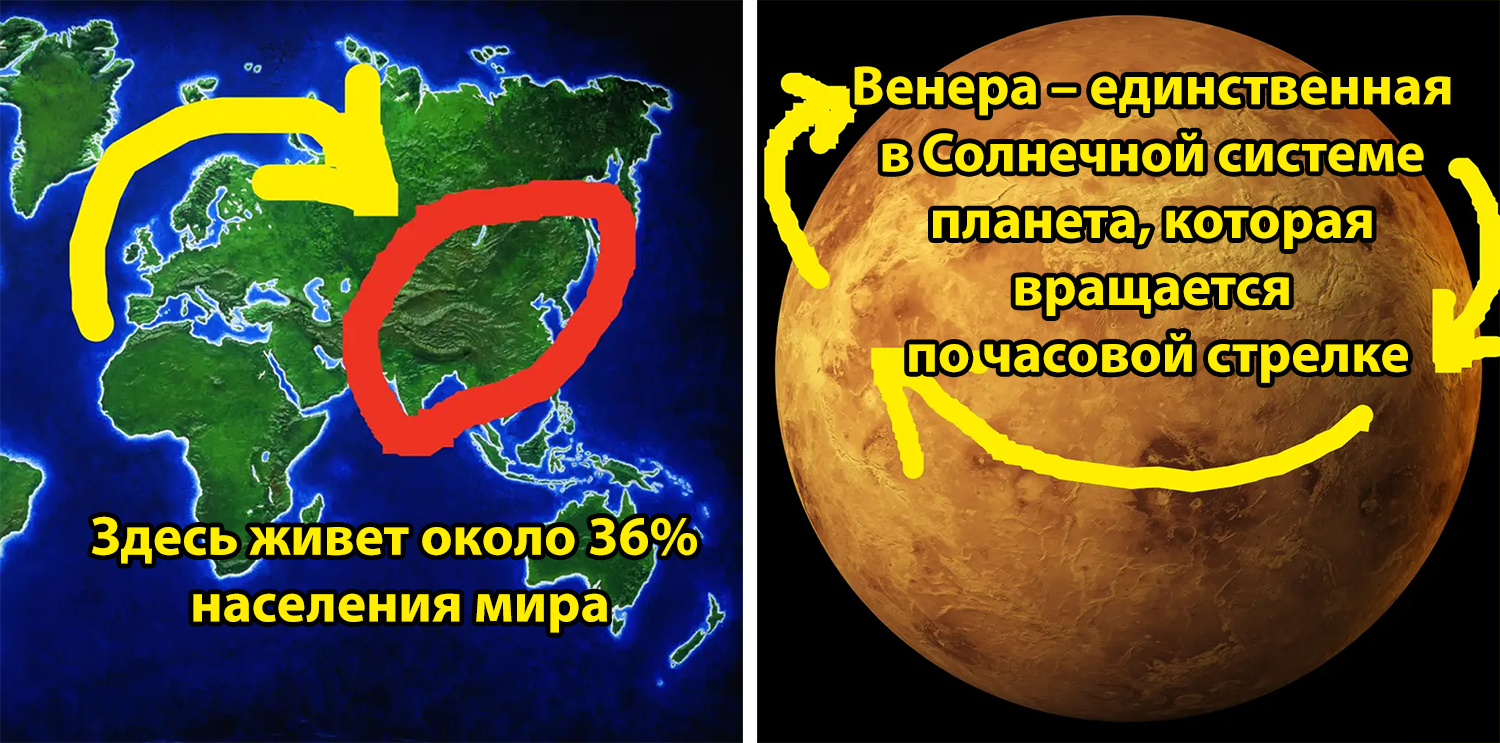

22 факта, которые быстро объяснят то, о чем мы помнили в школе, а сейчас забыли

Освежаем в памяти полезные сведения из школьной программы.

Младшие классы остались далеко в прошлом, но все, что учительница вложила в детские головы, закрепляется надолго. Это сведения о космосе и планетах, человеческом организме и животных. Но все-таки со временем все постепенно забывается, заменяясь новыми данными.

Фамилия Обломов не связана со словом «облом». 5 фактов о литературе из школьной программы, которых вы не знали

Произведения русской классики изучены нами вдоль и поперёк. Даже те, кто не читал «Войну и мир», помнят про дуб и Болконского и точно знают, что нигилисты были у Тургенева. Можно ли в этих произведениях найти что-то новое? Конечно! Рассказывает наш блогер, учитель словесности Артём Григорян.

Что вы помните о произведениях русской классики из школьной программы? Скорее всего, штампы и ярлыки. Что «Евгений Онегин» — это энциклопедия русской жизни, в «Войне и мире» мы видим противопоставление военного времени и мирной жизни, а Тургенев впервые назвал молодых людей, которые отрицали русский традиционализм, нигилистами.

Вот 5 фактов о русской классике, которые если не удивят вас и детей, то расставят некоторые точки над i. И помогут по-настоящему понять произведения и их смысл

1. Слово «нигилист» придумал не Тургенев

Впервые на русском это слово использовал критик, публицист и филолог Николай Надеждин в статье «Сонмище нигилистов» в журнале «Вестник Европы». Как русофил и монархист Надеждин адресовал его Пушкину и поэтам русского романтизма. Слово тогда считалось ругательным и означало циничного и отрицающего общепризнанные ценности молодого человека. Не случайно Надеждин сопроводил слово нигилизм эпитетами чудовищный, губительный.

Как профессор Московского университета Надеждин взял его у немецкого философа Фридриха Генриха Якоби, именно он впервые написал это слово на немецком в научном труде. Оно означало философское отрицание. А во времена Тургенева и с его подачи слово изменило значение и стало означать общественно-политические взгляды поколения 30-летних в 1860-е годы — людей хорошо образованных, но небогатых и не питающих уважения к дворянской культуре и ее ценностям. Тех, что мечтали расчистить место для общественной утопии. Так нигилизм и стал образом жизни студентов и курсисток, которые собирались вечерами и делились вольными идеями.

2. Роман «Обломов» — часть трилогии

В этой трилогии Иван Гончаров разворачивает главную тему для России того времени — неизбежные перемены в обществе и сознании людей. Он написал три романа с 1846 по 1969 год. В «Обыкновенной истории» показал кризис и безнадежность дворянского романтизма, в «Обломове» — трагедию лени и отказа меняться вместе со временем, а в «Обрыве», само название которого символично — страсть между благородной наследницей Верой и нигилистом Марком Волоховым, которая действительно обрывает родовую дворянскую традицию.

Гончаров считал, что настоящий писатель должен показывать в своих работах не фантастический народный или придуманный им самим мир, а современную ему действительность. Фотографичность или, как тогда говорили, дагерротипность изображения была для Гончарова и близких ему под духу писателей главной ценностью. На это повлияло изобретение в 1838 году фотографии как возможности пусть и дорого, но точно и правдиво запечатлевать настоящий, реальный мир.

Кстати, название романа «Обломов» не происходит от современного разговорного «облом» или обычного значения этого слова. Источник — древнерусское слово «обло», в то время знакомое крестьянам и дворянам. Означает оно круглый или кольцевой формы предмет и показывает кольцевой принцип в идее и строении романа. С лени и пассивности Обломова он начинается — и ими заканчивается, оставляя лишь надежду на воспитание Штольцами сына Обломова в ином ключе. Как бы мы сказали сейчас, это роман о неудавшейся трансформации.

3. Вишнёвый сад на самом деле вИшневый

В дореволюционное время в русском языке существовало два слова, каждое со своим значением. Цвет, похожий на спелую вишню назывался вишнёвым, а что-то, связанное с вишней, например дерево или сад — вИшневым. Не случайно представители старой актерской школы называли спектакль исключительно «вИшневый сад». Версии, почему он стал «вишнёвым», существуют разные.

Самая правдоподобная из них — низкая образованность педагогов, которые пришли на смену дореволюционной интеллигенции и то, что по-старому они говорить не хотели. Самая красивая — образ сада в закатных лучах вишнёвого цвета, ведь пьеса о закате русского дворянства.

4. Сюжет «Ревизора» — реальный случай

Гоголь написал «Ревизора» не чтобы преподать урок или научить русских чиновников того времени не давать взятки. В период долгой работы над «Мертвыми душами», произведением сложным и точно не развлекательным, Николай Васильевич хотел отвлечься и написать вещь легкую и развлекающую читателя и его самого. И попросил Пушкина поведать ему какой-нибудь «русский чисто анекдот» (так в XIX веке назывался случай из жизни, а не придуманная для смеха история).

А Пушкин, по разным версиям, или рассказал о похождениях их общего знакомого, писателя и издателя Павла Свиньина в Молдавии и Украине, которые тогда назывались Бессарабией, или рассказал собственную историю о том, как его принимали за ревизора чиновники в Сибири, когда тот собирал материалы для «Истории Пугачева». Первое более вероятно — Свиньин был человеком исключительно предприимчивым и умеющим общаться и умел производить впечатление. Справедливости ради, Гоголь вполне мог позаимствовать идею сюжета у драматургов Григория Квитки и Александра Вельтмана, которые написали близкие произведения незадолго до «Ревизора». Хотя сюжет, в котором кого-то принимают за ожидаемого важного гостя, носился в воздухе давно и, как пишет литературовед Игорь Золотусский, был «почти фольклорным».

5. Ошибка в заглавии «Война и мир»

Дело здесь в правке издателя, которую Толстой по тем или иным причинам принял (среди историков литературы есть разные версии). В русском языке до большевистской реформы орфографии 1918 года существовало два слова, которые писались по-разному. «Миръ» — отсутствие войны, и «мiръ» — то есть человеческое сообщество, мир людей. Крестьянская община именовалась так же — мiръ.

В первой рукописи, отправленной на корректуру, слово было написано через i. Таким образом Толстой вкладывал в смысл заглавия не череду войны и мирного времени, а войну и ее влияние на человеческое общество. И тогда замысел писателя становится действительно ясным. Он не хотел противопоставить грохот орудий и салонные изящества, а показал, как война меняет жизни и характеры людей.

На первый взгляд кажется, что ничего более унылого и обычного, чем школьная программа по литературе и ее трактовка, быть не может. Вы удивитесь, но как обычно, это зависит от того, как рассказывать о ней детям. И удивлению в ней всегда есть место. Особенно когда удивляя детей и родителей, вы достигаете, как говорили поэты-акмеисты, «прекрасной ясности».

Весь наш опыт в преподавании словесности и кейсы, а также материалы, которые помогут вам и детям узнать о русском языке, литературе, писательских практиках, лингвоиграх и не только, вы найдете на нашем канале.

Вы находитесь в разделе «Блоги». Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Фото: кадр из фильма «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» / Мосфильм

Источник: mel.fm