Задача современной школы уже давно не заключается только в передаче знаний по ряду предметов. Более того, эта функция отходит на второй план, и приоритетным становится создание условий для всестороннего развития ребенка. У каждого есть склонности и способности к той или иной области знаний, творчества, практической или спортивной деятельности.

И выявить эти задатки, дать им возможность развиться – одна из основных педагогических задач. Одних уроков для этого недостаточно. Поэтому такое внимание сегодня уделяется различным видам внеурочных практик школьников. Именно интеграция общего образования и дополнительного образования дает ребенку максимум возможностей для личностного развития.

Внеурочная деятельность или дополнительное образование?

Эти два понятия часто путают между собой. Они действительно схожи тем, что создают условия для разностороннего развития школьника, но фактически это две разные сферы образования.

Инновации в дополнительном образовании

Внеурочная деятельность — это обязательная часть основной образовательной программы, по которой работает школа. Программы дополнительного образования реализуют соответствующие учреждения. Причем к их услугам прибегают учащиеся, которые уже определились, какая сфера деятельности или творчества им ближе, и часто это бывает связано с профессиональной ориентацией. Задача педагога при этом – развить имеющиеся способности, помочь их реализовать.

Внеурочной деятельностью охвачены все школьники, участие в ней обязательно. Ребята пробуют себя в разных направлениях, чтобы понять, какая область им ближе. Учитель сопровождает этот процесс, помогая выявить задатки и склонности.

При определенных условиях интеграция общего и дополнительного образования возможна. Более того, внеурочные занятия и посещение кружков во дворце творчества могут эффективно дополнять друг друга. Непосредственные механизмы интеграции общего и дополнительного образования зависят от многих факторов: нормативной базы, материальных и технических возможностей, локации, кадрового потенциала и т. д.

Организация внеурочной деятельности

В соответствии с требованиями федеральных стандартов внеурочные занятия направлены на достижение образовательных результатов, решение задач воспитания и социализации ребенка. Проводятся в формах, отличных от классно-урочной практики. Выделяют несколько основных тематических направлений внеурочной деятельности:

- социальное;

- общекультурное;

- интеллектуальное;

- духовно-нравственное;

- спортивное и оздоровительное.

В качестве организационных форм используются кружки, общества, мастерские, лаборатории, а также массовые экскурсии, конференции, соревнования, проекты.

Разработан ряд моделей внеурочной деятельности, базирующихся как на возможностях самой школы, так и на интеграции общего и дополнительного образования детей.

Виды дополнительного образования: переподготовка, повышение квалификации, образовательные программы

- Школа полного дня. Ребенок находится в образовательном учреждении до вечера. При этом обеспечивается разнообразие видов деятельности и досуга, организуется питание. Контролирует процесс обычно педагог-воспитатель, в задачи которого входит сочетание форм обучения и развития, создание условий для самовыражения школьников, формирование индивидуальной образовательной траектории.

- Оптимизационная модель. Использует внутренние ресурсы школы с привлечением значительной части педагогического коллектива (учителей, социальных педагогов, вожатых). Координатором выступает классный руководитель. Такая модель позволяет добиться единого подхода в организации урочной и внеурочной деятельности в плане тематики, используемых форм и приемов.

- Третья модель предусматривает сочетание потенциалов школы и учреждений допобразования.

Сотрудничество школы и системы дополнительного образования

Результативность процесса развития школьника может быть увеличена за счет использования ресурсов учреждений дополнительного образования. Это следует и из положений стандартов. Во ФГОС об интеграции в среднем общем образовании говорится: при организации внеурочной деятельности могут быть использованы возможности организаций культуры, спорта.

Кадровые, технические, информационные возможности системы дополнительного образования способствуют расширению развивающего пространства, формированию межпредметных знаний.

При этом основным условием интеграции общего и дополнительного образования остается выработка четких правил и форм взаимодействия. Эффективность сотрудничества обеспечивается созданием общего программного и методического пространства. Предусматривается разработка соответствующей нормативной базы, коррекции локальных актов, распределение полномочий, модернизация образовательных программ.

Принципы интеграции

Само понятие «интеграция» предполагает эффективную и продуктивную связь ряда элементов, относящихся к разным системам. То есть в случае вовлечения в образовательное пространство учреждений нескольких типов коэффициент полезного действия должен возрасти. Уровень образовательных результатов, которых дети могут достичь, находясь в таких условиях, значительно выше.

В ходе интеграции создается особая развивающая среда, которая может разрушиться в случае прекращения сотрудничества. Любые интеграционные связи мобильны и динамичны, для их эффективного использования требуется постоянная коррекция, оперативная реакция на возникающие сложности со стороны участников образовательного процесса.

Можно выделить несколько обязательных условий продуктивной интеграции общего и дополнительного образования детей. К ним относятся:

- предварительный опыт совместной работы;

- приоритет образовательных целей над финансовыми задачами;

- наличие совместно разработанной программы и плана работы, локальных актов, защищающих интересы и определяющих обязанности учреждений в рамках сотрудничества;

- обладание ресурсами разного типа, которые при объединении могут создать необходимые возможности (информационные, организационные, кадровые, социальные, материальные);

- пространственная близость учреждений.

Виды интеграции общего и дополнительного образования

В связи с введением новых стандартов меняются принципы взаимодействия на разных образовательных ступенях, появляются новые формы сотрудничества. Их задача – обеспечить непрерывность образования, создать условия для успешной социальной адаптации учащегося.

В сфере интеграции общего образования и дополнительного образования можно выделить два компонента: внешний и внутренний. Первый отвечает за создание единой педагогической системы, второй – за взаимное проникновение элементов разных образовательных областей.

Для обеспечения совместного использования ресурсов применяются:

- договорные отношения;

- административное регулирование (если учредитель один);

- сетевое образовательное объединение;

- создание нового юридического лица (учебно-воспитательные комплексы).

Последние признаны наиболее эффективной, хоть и организационно трудоемкой формой интеграции. Довольно часто применяются: модель муниципальной сети с рядом крупных ресурсных центров, расположенных недалеко друг от друга; формат межшкольного комбината, взаимодействующего с профессиональными учреждениями, технопарками, учреждениями культуры и спорта.

Отдельного внимания заслуживает проблема интеграции и дифференциации общего и специального образования. Речь идет о социальной адаптации детей с особыми образовательными потребностями. Основная идея состоит в применении принципов «нормализации», когда ребенок растет и развивается в условиях, максимально приближенных к стилю жизни современного общества. Интеграция специального и общего образования это реальный шанс для таких ребят участвовать в различных формах социальной жизни в условиях, компенсирующих ограниченность их возможностей. В современной школе практикуются различные формы совместного обучения, а также создаются классы коррекции и педагогической поддержки.

Федеральные модели

В ходе проектирования формата интеграции общего образования и дополнительного образования создана вариативная модель взаимодействия. Она включает в себя ряд компонентов, каждый из которых может быть выбран как основа для разработки собственной версии и адаптирован под конкретные условия.

- Одним из таких компонентов является «узловая модель». Она предусматривает, что организация дополнительного образования предоставляет свою базу для проведения внеурочных занятий с учащимися разных школ по определенной тематике. Подобный вариант эффективен в случае, если в каждой школе ту или иную специализацию выбрали всего несколько человек.

- Второй вариант предполагает, что объединения учреждений дополнительного образования (кружки, общества, клубы, секции) работают на базе школы. Посещать такие занятия могут как учащиеся данного заведения, так и других школ. Если численность ребят при этом становится большой, на базе школы может быть создан филиал того или иного учреждения допобразования.

- Стажировочная площадка на базе учреждения дополнительного образования. Является одновременно организационно-методическим центром и площадкой для повышения квалификации педагогов общего образования по направлениям, связанным с внеурочной деятельностью.

Если речь идет не просто о выборе ребенком некой дополнительной сферы интересов, а о профессиональной ориентации, организационно этот процесс осуществляется в ходе интеграции профессионального и общего образования.

«Школа – социокультурный центр»

Данная модель строится на взаимодействии школы сразу с несколькими типами учреждений. Это могут быть организации допобразования, спорта, культуры, иные социальные партнеры. Фактически происходит интеграция общего и дополнительного образования при организации взаимодействия нескольких образовательных пространств: учебного, внеурочного, дополнительного в рамках сетевого взаимодействия.

В таких условиях залогом успеха является слаженность действий сотрудников всех задействованных организаций, единство педагогических целей, задач, используемых технологий. Фактически речь идет о создании единой воспитательной системы на основе межведомственного взаимодействия. Дополнительное образование, урочная, внеурочная деятельности ориентированы на общий результат – развитие личности ребенка в ходе его приобщения к учебным, социальным и культурным практикам. Такой подход обеспечивает:

- ориентацию на способности и интересы учащегося;

- широкий выбор сфер и видов деятельности;

- практико-ориентированность образовательного процесса;

- возможность самоопределения и самореализации.

В ходе совместной работы учреждений может быть создана единая система информирования учащихся о готовящихся на территории района (города) проектах, мероприятиях, событиях, которые становятся частью общего воспитательного процесса.

«Школа – единое образовательное пространство»

Достаточно результативная модель интеграции дополнительного образования и общего образования, предусматривающая создание единого пространства развития и воспитания детей путем включения центра дополнительного образования в структуру школы.

Такое объединение позволяет более эффективнее решать общую для двух сфер образования задачу реализации индивидуальных социальных, творческих, познавательных интересов и потребностей школьника, формирования индивидуальной траектории его развития.

Подобная интеграция не становится формальностью. Каждая школа проводит анализ своих возможностей, позволяющих обеспечить дальнейшее развитие нового структурного подразделения.

Создаваемая образовательная среда дает ребенку возможность:

Показателями эффективности модели выступают: расширение спектра дополнительных образовательных программ; увеличение числа совместно проводимых мероприятий и проектов; заключение договоров о сотрудничестве; сохранение и увеличение контингента обучающихся и педагогов; удовлетворенность участников образовательного процесса.

Примеры интеграции из практики

Сегодня опыт разработки и внедрения эффективных моделей интеграции общего и дополнительного образования есть во многих регионах.

Так, в Мурманске на базе школы успешно действует музыкально-эстетический центр, в задачи которого входит приобщение подростков к музыкальному, изобразительному, театральному искусству. Открыто три отделения: хоровое, фольклорное, оркестровое. После 9-го класса ребята могут получить не только аттестат, но и свидетельство центра с правом поступления в средние и высшие музыкальные образовательные учреждения.

Нередким становится и создание крупных учебно-воспитательных комплексов, когда в рамках одного кластера объединяются образовательные организации разного уровня. В Ставрополе создан образовательный центр для одаренных учащихся на базе лицея, Дворца детского творчества и государственного университета, реализующий программу «школа – университет – аспирантура».

Интеграция программ среднего общего и профессионального образования

Реформы в сфере образования предоставляют учреждениям больше возможностей для выбора программ и форм обучения. Расширяется и диапазон форматов взаимодействия разных ступеней образования.

Одно из востребованных направлений – интеграция основной образовательной программы среднего общего образования и программ среднего профессионального образования на основе индивидуального учебного плана. Это становится возможным в результате профилизации старшей школы, позволяющей сочетать элементы программ разного уровня. Вариативная часть программ, по которым учатся старшеклассники, может быть скорректирована таким образом, чтобы на первый план выходило изучение материала, связанного с будущей профессиональной деятельностью. Важное значение при разработке образовательно-профессиональной программы имеет выбор форм и методов обучения. В них особенно заметно влияние системы профобразования с его упором на практико-ориентированность и деятельностный подход.

Целью такой интеграции являются: оптимизация сроков обучения; повышение качества профессиональных знаний и навыков; привлечение потенциальных работодателей к разработке конечных образовательных результатов. При этом школьники могут заранее ориентироваться на востребованные программы, заинтересовавшие работодателей.

После окончания обучения по такой интегрированной программе в 10-11-х классах и сдачи ЕГЭ, помимо школьного аттестата, выпускник получает академическую справку с указанием освоенных дисциплин (модулей) программы профобразования и результатов итоговой аттестации по ним.

При продолжении обучения по выбранному направлению студенту зачитывается ранее освоенный материал, что сокращает продолжительность получения профессионального образования.

Источник: fb.ru

Презентация, доклад ИНТЕГРАЦИЯ и ИНТЕГРАТИВНОСТЬ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Вы можете изучить и скачать доклад-презентацию на тему ИНТЕГРАЦИЯ и ИНТЕГРАТИВНОСТЬ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ. Презентация на заданную тему содержит 30 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас — поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций в закладки!

Презентации » Образование » ИНТЕГРАЦИЯ и ИНТЕГРАТИВНОСТЬ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

Описание слайда:

ИНТЕГРАЦИЯ и ИНТЕГРАТИВНОСТЬ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ Михайлова Наталия Николаевна, доктор педагогических наук, профессор, научный руководитель социально-образовательных программ Ассоциации участников рынка артиндустрии. .

Слайд 2

Описание слайда:

Слайд 3

Описание слайда:

Слайд 4

Описание слайда:

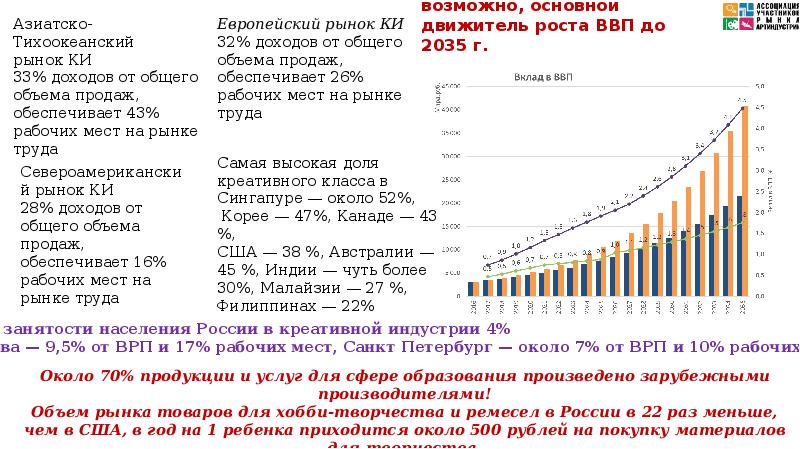

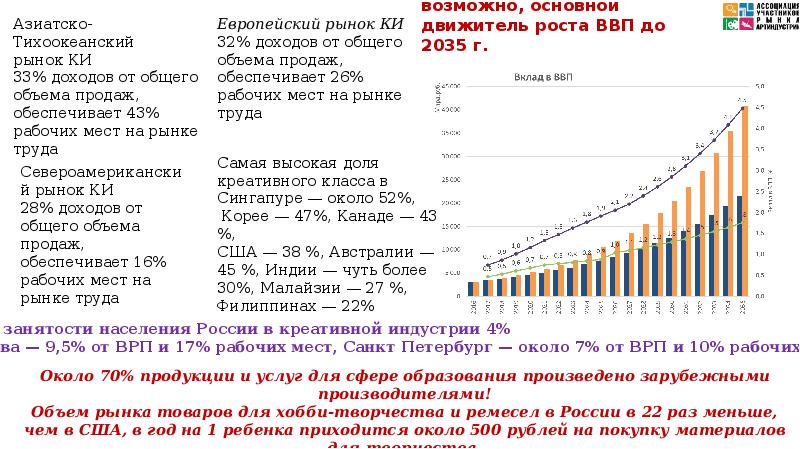

Креативная индустрия – возможно, основной движитель роста ВВП до 2035 г.

Слайд 5

Описание слайда:

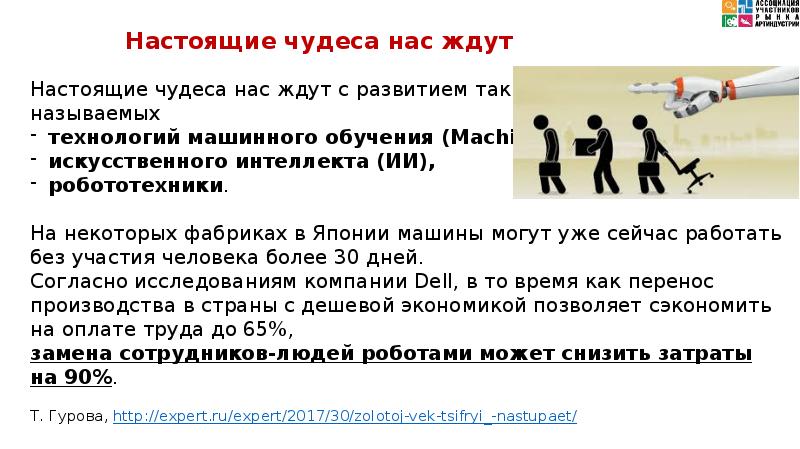

Настоящие чудеса нас ждут

Слайд 6

Описание слайда:

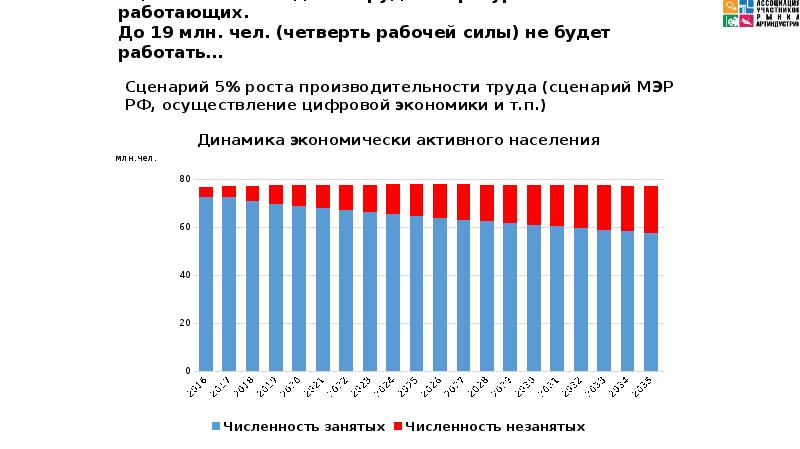

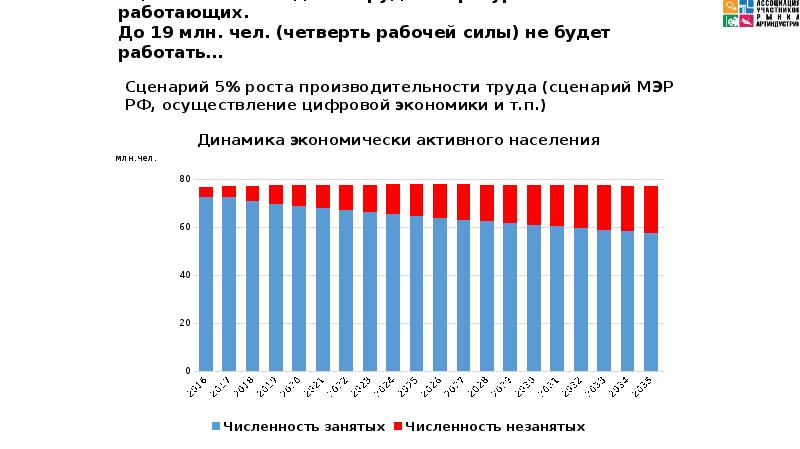

Оценка высвобождения трудовых ресурсов работающих. До 19 млн. чел. (четверть рабочей силы) не будет работать…

Слайд 7

Описание слайда:

Реабилитация лиц с ограниченными возможностями. Около 5 млн.чел. становятся активными

Слайд 8

Описание слайда:

Слайд 9

Описание слайда:

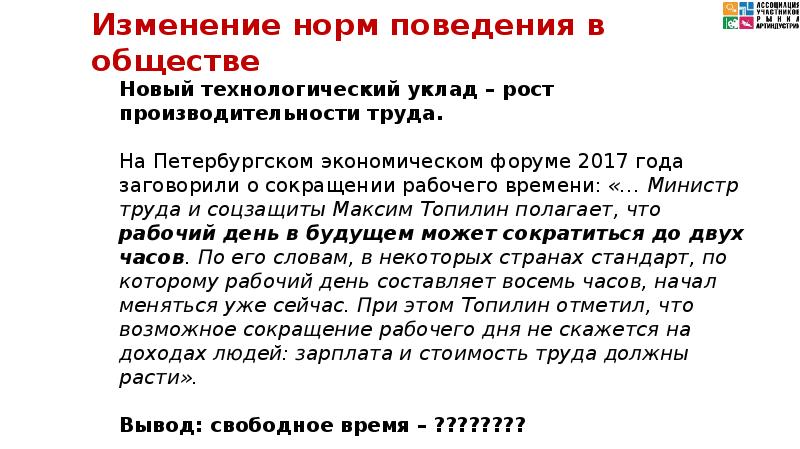

Задача государства: сориентировать «высвобождающиеся» время и энергию людей на творческое конструктивное развитие

Слайд 10

Описание слайда:

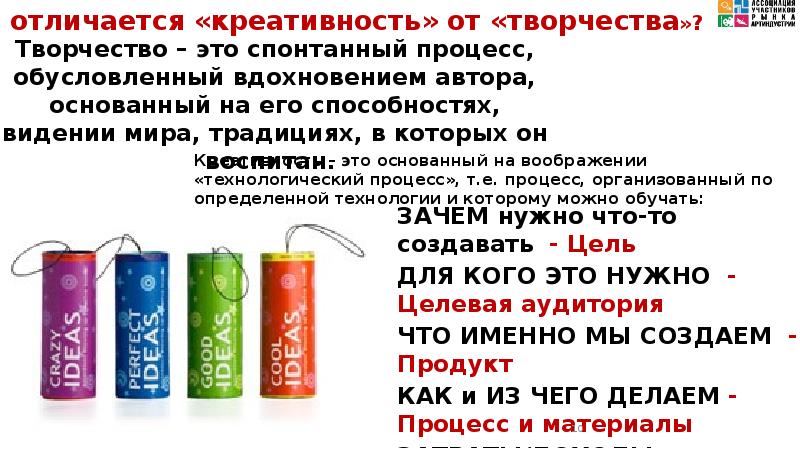

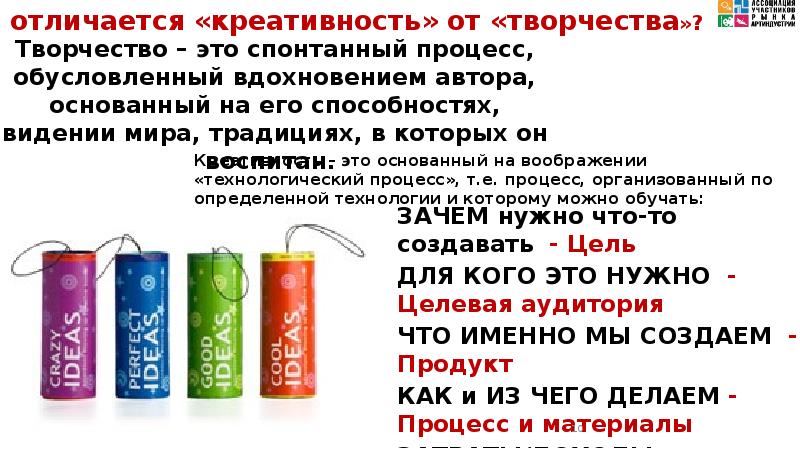

Креативность – это основанный на воображении «технологический процесс», т.е. процесс, организованный по определенной технологии и которому можно обучать: ЗАЧЕМ нужно что-то создавать — Цель ДЛЯ КОГО ЭТО НУЖНО — Целевая аудитория ЧТО ИМЕННО МЫ СОЗДАЕМ — Продукт КАК и ИЗ ЧЕГО ДЕЛАЕМ — Процесс и материалы ЗАТРАТЫ/ДОХОДЫ — Экономическая эффективность продукта

Слайд 11

Описание слайда:

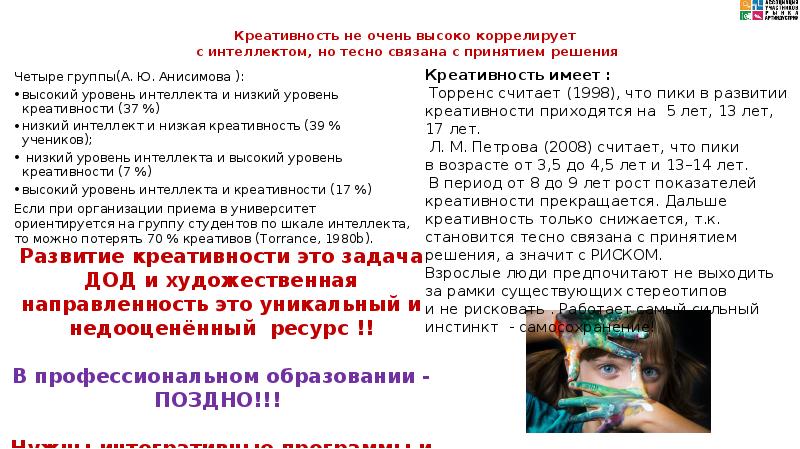

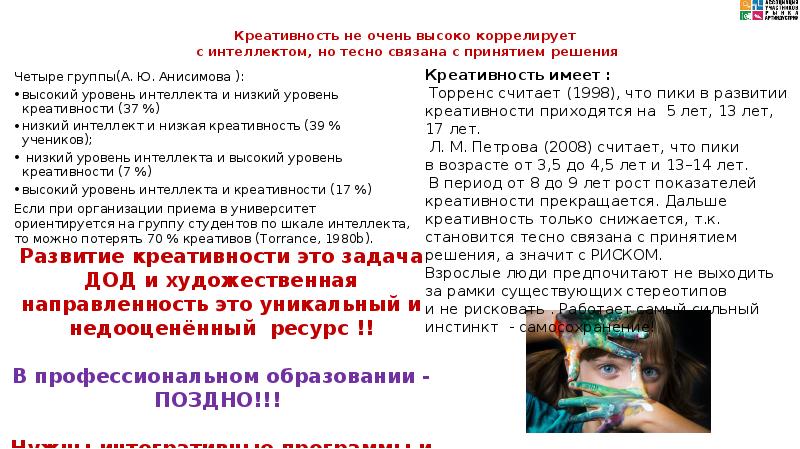

Креативность не очень высоко коррелирует с интеллектом, но тесно связана с принятием решения Четыре группы(А. Ю. Анисимова ): высокий уровень интеллекта и низкий уровень креативности (37 %) низкий интеллект и низкая креативность (39 % учеников); низкий уровень интеллекта и высокий уровень креативности (7 %) высокий уровень интеллекта и креативности (17 %) Если при организации приема в университет ориентируется на группу студентов по шкале интеллекта, то можно потерять 70 % креативов (Torrance, 1980b).

Слайд 12

Описание слайда:

Креативный класс – продукт общества: семья – детский сад – школа — ДОД – вуз – работа

Слайд 13

Описание слайда:

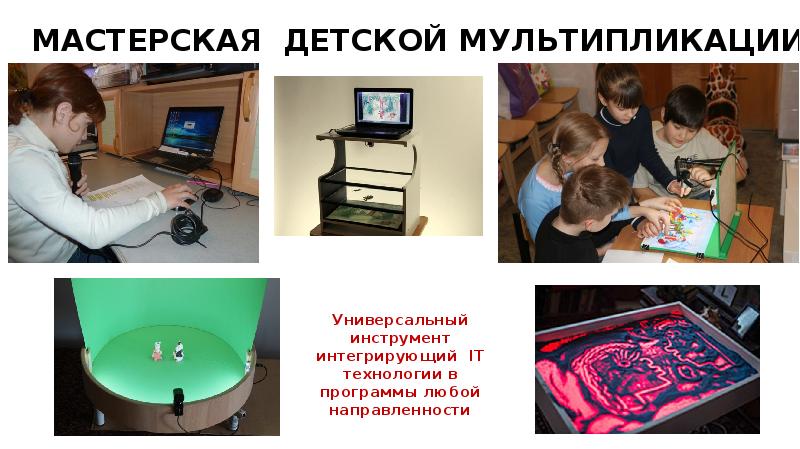

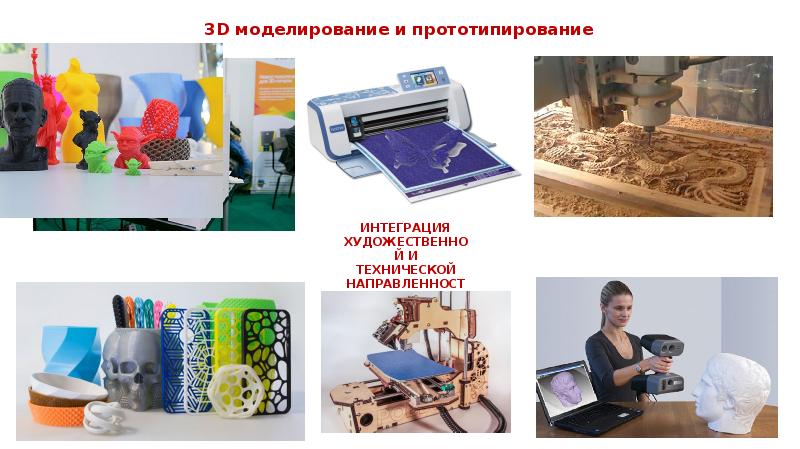

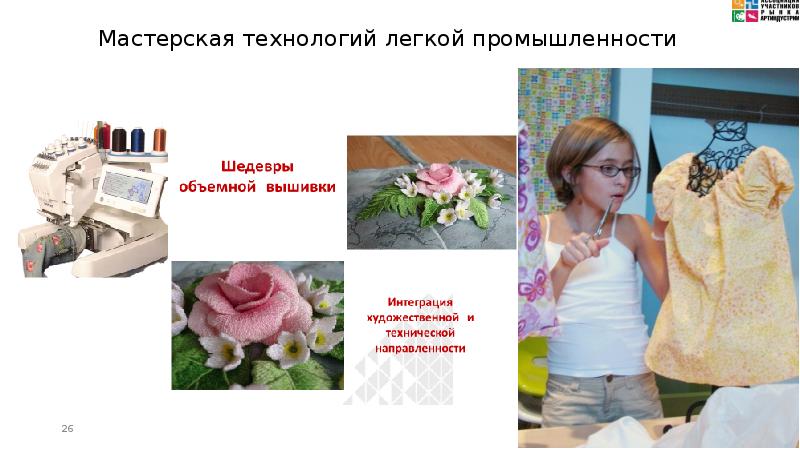

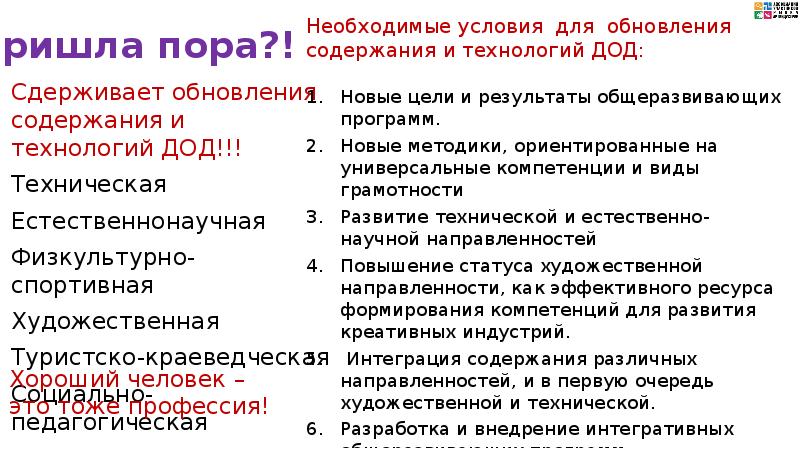

ИНТЕГРАЦИЯ Именно на стыках разных наук часто делаются важнейшие открытия, на основе которых создаются новые прорывные технологии. В русской и зарубежной философии мысль о целостности и необходимости интегрированного подхода к изучению действительности является рассматривается в качестве одного из центральных подходов к решению многих проблем образования и воспитания. ИНТЕГРАЦИЯ является актуальным направлением обновления содержания в системе дополнительного образования детей и взрослых и реальным полем для реализации проектной деятельности

Слайд 14

Описание слайда:

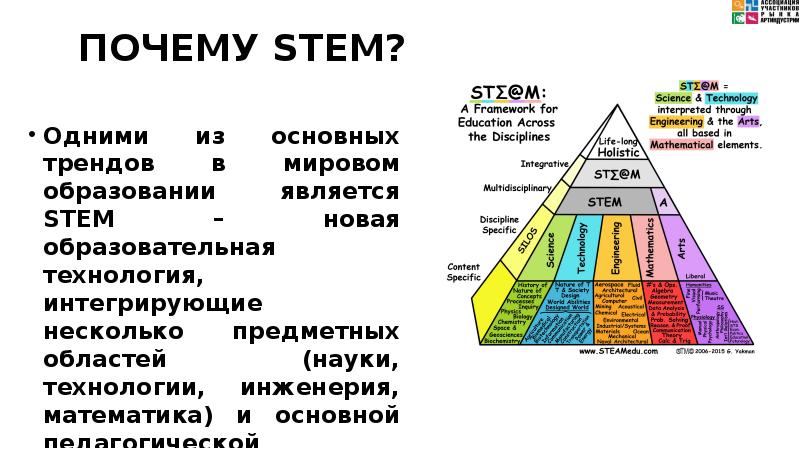

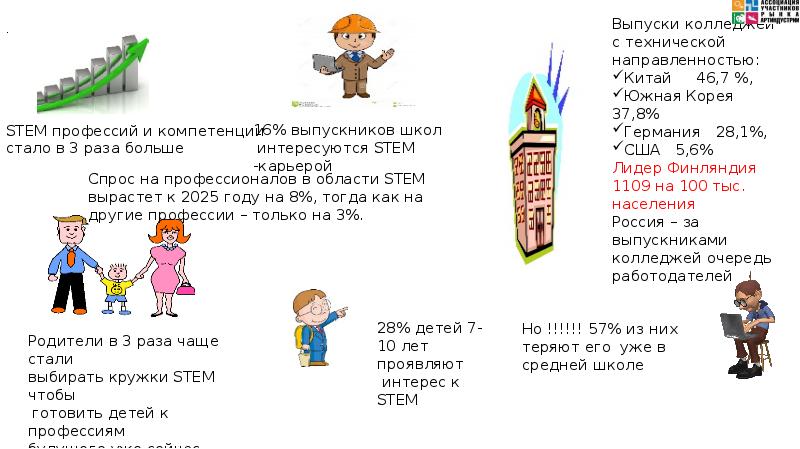

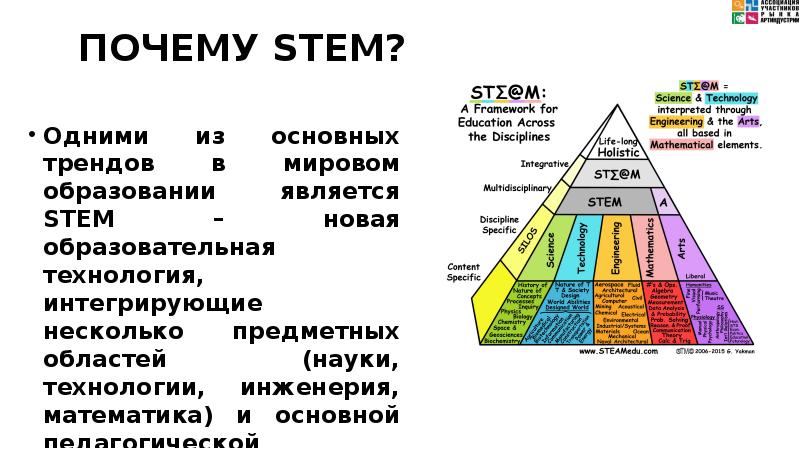

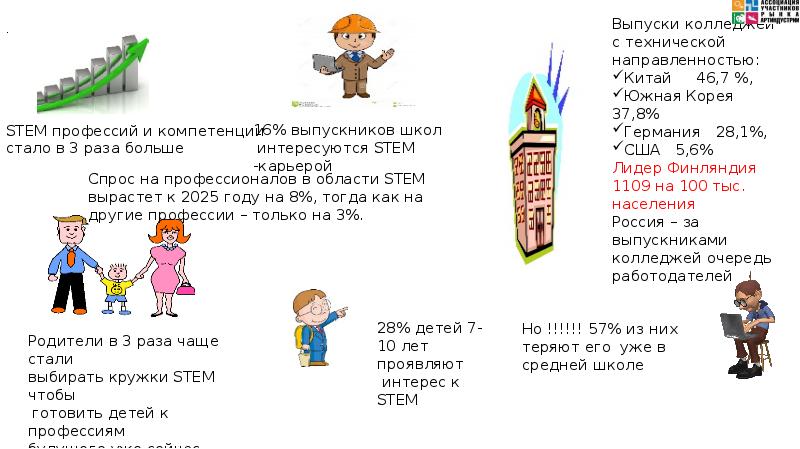

ПОЧЕМУ STEM? Одними из основных трендов в мировом образовании является STEM – новая образовательная технология, интегрирующие несколько предметных областей (науки, технологии, инженерия, математика) и основной педагогической технологий которой является междисциплинарная проектно- исследовательская деятельность

Слайд 15

Описание слайда:

Слайд 16

Описание слайда:

Однако, самая большая проблема заключается в том, что от следующих поколений потребуются КРЕАТИВНЫЕ решения, и большинство специалистов по всему миру утверждают, что STEM в одиночку не научит креативности. Однако, самая большая проблема заключается в том, что от следующих поколений потребуются КРЕАТИВНЫЕ решения, и большинство специалистов по всему миру утверждают, что STEM в одиночку не научит креативности. Пределы STEM-образования очевидны, необходимо добавить в аббревиатуру букву «А», а в саму модель — Аrt, искусство, чтобы превратить STEM в более прогрессивную модель образования STEAM.

Слайд 17

Описание слайда:

Слайд 18

Описание слайда:

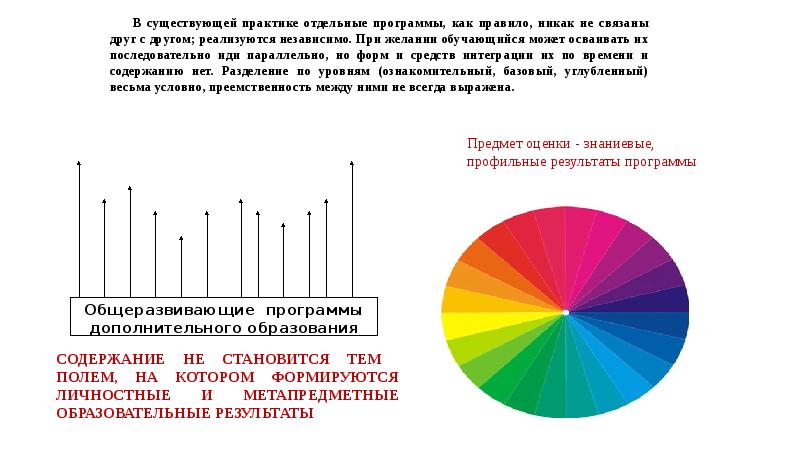

Дополнительное образование детей, ориентированное на интегративный подход и выдвигающее в качестве основных целей достижение личностных и метапредметных результатов, сегодня является именно тем видом образования, которое может решить эту проблему. Дополнительное образование детей, ориентированное на интегративный подход и выдвигающее в качестве основных целей достижение личностных и метапредметных результатов, сегодня является именно тем видом образования, которое может решить эту проблему.

Слайд 19

Описание слайда:

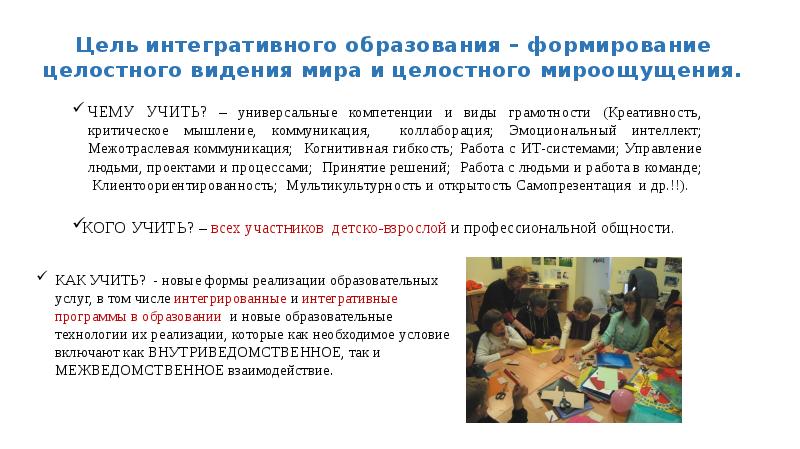

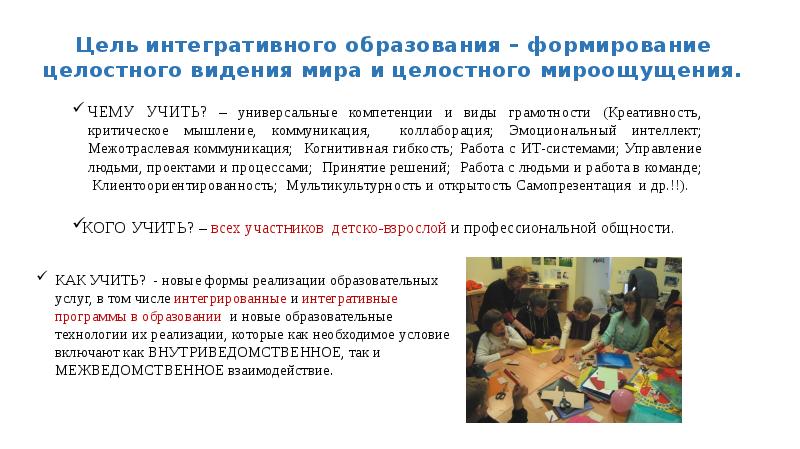

Цель интегративного образования – формирование целостного видения мира и целостного мироощущения. ЧЕМУ УЧИТЬ? – универсальные компетенции и виды грамотности (Креативность, критическое мышление, коммуникация, коллаборация; Эмоциональный интеллект; Межотраслевая коммуникация; Когнитивная гибкость; Работа с ИТ-системами; Управление людьми, проектами и процессами; Принятие решений; Работа с людьми и работа в команде; Клиентоориентированность; Мультикультурность и открытость Самопрезентация и др. ). КОГО УЧИТЬ? – всех участников детско-взрослой и профессиональной общности.

Слайд 20

Описание слайда:

Слайд 21

Описание слайда:

Модули интегративных программ РЕАЛИЗУЮТСЯ ПАРАЛЛЕЛЬНО (одновременно).

Слайд 22

Описание слайда:

КТО УЧИТ? Для реализации интегративных программ создаются команды педагогов, имеющих общие взгляды, реализующие одну идеологию и способные коллективно работать на достижение поставленных целей и получение запланированных результатов.

Слайд 23

Источник: myslide.ru

Интегрированное обучение: форма инклюзивного образования

К счастью для наших детей, сегодня каждый человек, проживающий на территории нашей необъятной страны, в праве выбирать форму обучения и учебное заведение, которые максимально соответствуют особенностям ребенка. Тем более что основной тенденцией в политике российского образования является внедрение новых форм обучения, открывающих большие возможности для гармоничного развития школьников. И одной из таких новых форм является интегрированная система обучения.

К счастью для наших детей, сегодня каждый человек, проживающий на территории нашей необъятной страны, в праве выбирать форму обучения и учебное заведение, которые максимально соответствуют особенностям ребенка. Тем более что основной тенденцией в политике российского образования является внедрение новых форм обучения, открывающих большие возможности для гармоничного развития школьников. И одной из таких новых форм является интегрированная система обучения.

Конечно же, интегрированная форма обучения, как и любое другое новшество, имеет как сторонников, так и тех, кто ее не принимает. И обсуждают ее как среди педагогов, так и среди родителей. Давайте и мы присоединимся к активным участникам обсуждения системы современного образования, и рассмотрим все особенности интегрированного обучения, которое сегодня активно развивается в Томской, Новгородской, Нижегородской, Владимирской, Московской и других областях.

Интегрированные классы: что это такое и как в них попасть?

В современном обществе много говорится о предотвращении дискриминации инвалидов здоровыми детьми. Одним из способов достижения равноправия детей с ограниченными возможностями и здоровых школьников является создание интегрированных классов.

Многие считают, что дети с особыми возможностями развития при данной форме обучения получат более качественное образование, нежели в специальных учреждениях. Что такое интегрированные классы? Это такие классы, где созданы условия для обучения детей-инвалидов. При этом обучение в них ведется как по программам, соответствующим нарушению детей, так и по программам для массовых школ.

В интегрированные классы детей принимают по решению комиссии, в которую входят психологи, педагоги и медицинские работники. Основание для приема детей в интегрированные или специальные классы является подача заявления родителей, которое оформляется по приказу руководителя учреждения. Для детей, имеющих проблемы с опорнодвигательным аппаратом, такая форма обучения может быть выбрана как приоритетная, если нет нарушений слуха, зрения, психического развития и поведенческих реакций.

Преимущества интегрированного обучения

В специальных и интегрированных классах образование осуществляют по специально разработанным программам на основе общеобразовательных.

Обучение инвалидов с детьми без отклонений в развитии называется инклюзивным (включенным). Такое новшество в образовательной системе основано на идеологии толерантности. Главная цель такого образования – не допустить дискриминацию детей с отклонениями в развитие со стороны здоровых сверстников. Учащиеся такого образовательного учреждения, наряду с основными знаниями, получат знания основ прав человека, и способы применения их на практике. Все учащиеся подобных учреждений имеют возможность принимать активное участие во всех массовых мероприятиях.

Недостатки интегрированного обучения

Имеются у такого образования и недостатки: прежде всего, это несовершенство кадрового состава педагогов, сложность соединения общеобразовательных программ со специальными, наличие детей с несколькими отклонениями и ряд других. Кроме того, помимо общеобразовательных предметов, дети с нарушениями в развитии нуждаются и в специальных, обеспечивающих интеграцию детей в обществе путем формирования навыков, которые у здоровых детей не требуют внимания педагогов-коррекционистов.

Необходимо помнить, что в западной Европе родители могут оплатить услуги специальных педагогов отдельно, а для жителей нашей страны это не всегда реально. Очень важно уделять детям с особенностями развития больше внимания, чем здоровым детям.

Если допустить, что на обучении в общеобразовательной школе в одном классе находятся дети с разными отклонениями, учитель должен владеть набором специальных знаний и навыков: сурдопереводом, системой Брайля и еще многими специальными умениями. И все это педагог должен делать за не слишком большую зарплату.

Для создания условий для инклюзивного образования необходимы немалые денежные средства. А ведь того финансирования, которое выделяется школам сегодня, порой не хватает даже на текущий ремонт, не говоря уже о том, что многие образовательные учреждения закрываются по причине аварийного состояния помещений.

Если же говорить о выборе родителями места обучения, нужно понимать, что они мало знают о потребностях и потенциальных возможностях своих детей.

Интегрированное обучение: быть или не быть?

Исходя их всего выше сказанного, можно сделать однозначный вывод, что создание интегрированных классов в нашей стране сопряжено с целым рядом сложностей, из-за которых своевременность и эффективность такой формы обучения вызывает серьезные сомнения.

Так может быть, лучше оставаясь в старой системе, дополнять ее некоторыми элементами инклюзивного образования? Например, заниматься развитием ребенка с раннего детства, пользуясь советами педагогов-коррекционистов. Или создавать дошкольные учреждения для особенной категории детей. Ведь чем раньше они овладеют специальными навыками, тем быстрее они смогут интегрироваться в общество.

Понятно только одно, что в любом вопросе должна быть золотая середина: нельзя игнорировать все новшества, как нельзя рушить все старое до основания.

И при достижении такой «золотой середины» (например, если дети будут обучаться вместе где-то со старшего звена общеобразовательных школ) инклюзивное образование может быть качественным.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей в сфере образования.

Источник: fulledu.ru