3.Программы интегрированных курсов

Процесс интеграции (от лат. integratio – соединение, восстановление) представляет собой объединение в единое целое ранее разрозненных частей и элементов системы на основе их взаимозависимости и взаимодополняемости . Интеграция является сложным междисциплинарным научным понятием, употребляемым в целом ряде гуманитарных наук: философия, социология, психология, педагогика и др. Проблемы интеграции в педагогике рассматриваются в разных аспектах в трудах многих исследователей.

В работах В.В. Краевского, А.В. Петровского, Н.Ф. Талызиной рассматриваются вопросы интеграции педагогики с другими науками. Г.Д. Глейзер и В.С. Леднёв раскрывают пути интеграции в содержании образования. В работах Л.И. Новиковой и В.А. Караковского раскрыты проблемы интеграции воспитательных воздействий на ребёнка.

Интеграция в организации обучения рассматривается в трудах С.М. Гапеенкова и Г.Ф. Федорец.

Названными и другими учёными определены методологические основы интеграции в педагогике: философская концепция о ведущей роли деятельности в развитии ребёнка; положение о системном и целостном подходе к педагогическим явлениям; психологические теории о взаимосвязи процессов образования и развития. [1] Опираясь на выделенные методологические положения, учёные выделяют ряд понятий: процесс интеграции, принцип интеграции, интегративные процессы, интегративный подход. Под интеграцией в педагогическом процессе исследователи понимают одну из сторон процесса развития, связанную с объединением в целое ранее разрозненных частей.

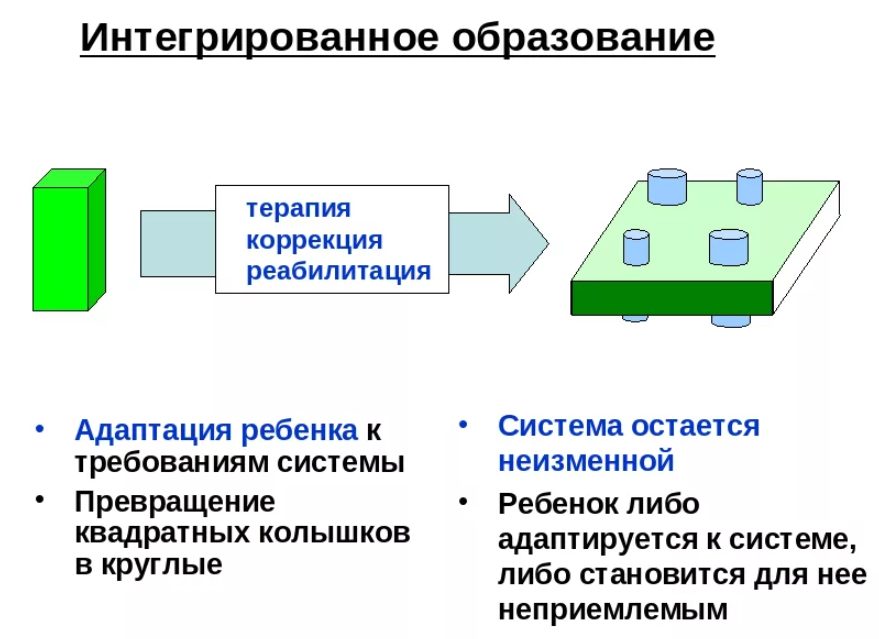

Чем интегрированное образование отличается от инклюзивного

Этот процесс может проходить как в рамках уже сложившейся системы, так в рамках новой системы. Сущность процесса интеграции – качественные преобразования внутри каждого элемента, входящего в систему.

Принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса обучения, всех элементов системы, связь между системами, он является ведущим при разработке целеполагания, определения содержания обучения, его форм и методов. Интегративный подход означает реализацию принципа интеграции в любом компоненте педагогического процесса, обеспечивает целостность и системность педагогического процесса. Интегративные процессы являются процессами качественного преобразования отдельных элементов системы или всей системы. Многие исследования в отечественной дидактике и в теории воспитания опираются на выше перечисленные положения при разработке конкретных путей совершенствования образовательного процесса.

Понятие «Интегрированное обучение» в специальной (коррекционной) педагогике[править | править вики-текст]

Интегрированная система обучения расширяет знания учащихся об окружающем мире, развивает творческие способности, совершенствует коммуникативные навыки. Интегрированные программы по литературе и изобразительному искусству способствуют разностороннему и целостному развитию за счет объединения воспитательных, образовательных и развивающих возможностей разных учебных предметов.

Что такое интегрированное обучение

В связи с концепцией и целями основными задачами программы являются:

активное развитие у учащихся эмоционально-эстетического и нравственно-оценочного отношения к действительности, эмоционального отклика на произведения литературы и искусства, творческого воображения в изобразительной деятельности.

формирование навыка углублённого осмысления поэтики литературного произведения, умения эффективно выражать свои мысли и чувства по поводу прочитанного в устной и письменной форме.

Планируемые результаты обучения:

учащиеся должны самостоятельно проводить развёрнутый анализ идейного содержания и художественных достоинств произведений изобразительного искусства, соотнося их с произведениями литературы, близкими по содержанию и эстетическому воздействию;

учащиеся должны уметь с помощью изобразительных и словесных средств выражать своё отношение к персонажам изображаемого сюжета, творчески переосмысливая его;

выявлять заложенные автором в произведении проблемы, понимать идейный смысл произведения и способы его воплощения, художественную структуру произведения и художественные средства, используемые автором;

иметь представление о театре, кино как виде искусства, их связи с другими видами искусства (литературой, музыкой, изобразительным искусством).

Программа рассчитана на 68 часов в год, как по литературе, так и по изобразительному искусству (2 часа в неделю).

4. Урок как основная форма работы по изобразительному искусству в школе.

(см билет14(1,4))

Задачи, решаемые на уроке

обеспечение усвоения знаний теорий, законов, фактов.

формирование специальных умений и навыков.

Контроль за усвоением знаний.

Формирование общеучебных умений и навыков

формирование основных мировоззренческих идей.

разрешение задач идейно-политического воспитания.

трудовое воспитание и профессиональная ориентация.

развитие интеллекта, воли, эмоций, воображения, памяти, внимания, основных мыслительных операций

развитие умения выделять главное.

развитие самостоятельности в мышлении и учебной деятельности.

развитие речи, обогащение словарного запаса.

развитие умения преодолевать трудности, воспитывать волю, способности и дарования.

развитие эмоций, ориентирование в пространстве и времени.

развитие точности различия цвета и света, овладение моторикой мелких мышц руки, умение управлять двигательными действиями, двигательной сноровкой и соразмерностью движений.

учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе основан на познавательно-эстетической сущности изобразительного искусства и имеет идейно-воспитательную направленность;

каждый урок должен быть направлен на овладение основами изобразительного искусства, на приобщение детей к активной творческой деятельности; должен способствовать повышению политехнического образования школьников, готовить их к жизни, к общественно полезному труду. Ознакомление с произведениями русского дореволюционного, советского и зарубежного искусства способствует более глубокому познанию действительности учащимися, активному формированию их мировоззрения, идейных убеждений;

в процессе преподавания изобразительного искусства в школе — при изучении правил и законов искусства — нужно развивать творческую самостоятельность школьников;

с целью повышения эффективности учебно-воспитательного процесса на уроках изобразительного искусства необходимо реализовать межпредметные связи изобразительного искусства и таких учебных предметов, как литература, музыка, труд, природоведение, география, черчение и др.;

воспитанию чувства патриотизма, гордости за свои народ способствует широкое использование в рисунках учащихся местных и национальных традиций изобразительного и декоративно-прикладного искусства, архитектуры. С этой целью в школах союзных и автономных республик, национальных округов в программу по изобразительному искусству вносятся изменения, позволяющие широко освещать местное народное искусство и современную живопись, графику и архитектуру;

эффективным средством развития художественных способностей детей, воспитания их эмоциональной отзывчивости должны быть графические и живописные упражнения, проводимые в 1-9 классах;

каждый урок изобразительного искусства должен пробуждать у школьников чувство прекрасного, эмоциональную отзывчивость, воспитывать любовь к Родине, труду;

все виды занятий в процессе обучения должны быть взаимосвязаны и проводиться в течение учебного года с учетом особенностей времени года, знаменательных дат, интересов учащихся, межпредметных связей и местных условий школы.

Источник: studfile.net

Понятие интегрированного обучения в вузе: польза или вред

В социуме можно выделить множество кластеров и категорий людей, но всех их объединяет одна среда – образование. Каждый человек обязан получить среднее неполное или полное образование (9 или 11 классов школы). В дальнейшем каждый самостоятельно решает, какую профессию будет осваивать и в каком учреждении: ссуз или вуз. При этом никаких суровых ограничений в этом плане нет.

В социуме можно выделить множество кластеров и категорий людей, но всех их объединяет одна среда – образование. Каждый человек обязан получить среднее неполное или полное образование (9 или 11 классов школы). В дальнейшем каждый самостоятельно решает, какую профессию будет осваивать и в каком учреждении: ссуз или вуз. При этом никаких суровых ограничений в этом плане нет.

Сейчас в обществе нет разделений на здоровых и «больных». Более того, государство поддерживает идею об интегрированном обучении. Об этом в нашей статье.

Что такое интегрированное обучение?

Сам по себе процесс интеграции означает соединение чего-либо, объединение. В системе образования данный термин используется в особом ракурсе. Под интегрированным обучением понимают вовлечение людей с различными ограниченными возможностями в общество, построение единого образовательного процесса.

Несмотря на то, что лиц с ограничениями в состоянии здоровья действует специальный режим и возможности: отдельная программа, нагрузка, условия обучения, они имеют право обучаться очно наравне со всеми студентами. Притом отклонения или ограничения могут быть как явными, так и незаметными для общества, но они не оказывают воздействия на качество учебного процесса.

Интегрированное образование предполагает одновременное обучение индивидов независимо от их социального статуса, медицинских показаний, но при этом учитывает особенности каждого студента или слушателя. В этом случае учебная программа может носить индивидуальный характер, но условия получения всех услуг в ссузе или вузе – единое для всех.

Иногда интегрированное образование относят к подвиду инклюзивного, что не совсем неправильно. Интегрированный учебный процесс шире инклюзивного, так как объединяет в себе как минимум две категории учащихся в одном «помещении», среде обитания.

Нужна помощь преподавателя?

Мы всегда рады Вам помочь!

Интегрированное обучение: цели, задачи, специфика

Интегрированное обучение позволяет перевоспитать общество, облегчить подготовку лиц с «особенностями в развитии», ввести их в социум.

Миссия интегрированного образования в колледжах и вузах – облегчить профессиональное становление людей с ОВЗ, пополнить их копилку конкретными «рабочими» навыками и знаниями, построить учебный процесс с учетом их возможностей и ограничений.

Образовательная программа при интегрированном обучении предполагает совмещение традиционного подхода и инклюзивного. Общие предметы, не требующие колоссальных усилий или излишних действий, возможностей студенты осваивают совместно, пребывая в одной аудитории, посещая различные мероприятия и пр. Но в случае наличия дисциплины с «противопоказанием», в этом случае предмет замещается схожим или смежным или учебный план по нему в отношении индивида пересматривается с учетом его возможностей: часть тем опускается, добавляется больше теории и пр.

Также при интегрированном образовании подбираются уникальные методы работы со студентами: специальные учебники (например, для слабовидящих или слепых), формы взаимодействия (игра, беседа, совместные проекты, онлайн-общение и пр.). Преподаватели находят подход к каждому слушателю, акцентируя внимание на их возможностях, а не отклонениях и ограничениях. Более того, одногруппники также привлекаются в помощи: выполнение заданий в командах, адаптация и общение (повседневное взаимодействие, обыденное/привычное отношение к инклюзистам).

Учебная программа при интегрированном обучении строится в нескольких сценариях: для всех студентов (без отклонений и особенностей в развитии), для лиц с ОВЗ (с учетом их возможностей и ограничений). Письменные проекты, исследования и иные мероприятия проходят в традиционной форме. Аттестация (зачеты, экзамены) — с учетом действующего расписания. Отличия будут лишь непосредственно в учебном процессе:

- Продолжительность занятий: лица с ОВЗ при наличии справок от врачей имеют право чаще отлучаться во время занятий, пребывать в вузе определённое количество времени (например, не более 4-6 часов в день) и пр.;

- Преподаватель помогает в усвоении программыс учетом особенностей подопечного: помогает в усвоении предмета, консультирует по всем вопросам, корректируют работу с учетом нагрузки и степени понимания темы/предмета, делают упор на сильные стороны учащегося и пр.;

- Набор дисциплин учитывает «ограничения» индивида: опускаются противопоказанные моменты или дисциплины, замещаются на более простые или схожие темы/задания и т.д.

Интегрированное обучение действует в нескольких формах:

- Традиционная, когда в одной аудитории находятся все дети: обычные, одаренные, с ОВЗ и иными особенностями;

- Коррекционная группа, в которой собраны индивиды с одним и тем же или схожим признаком, отклонением. Здесь учебная программа будет способствовать не только профессиональному развитию, но и устранению дефекта, минимизации его проявления и пр.;

- Дистанционная. В этом случае студенты учатся в онлайн-режиме, используя современные технологии;

В России наиболее распространены две формы интегрированного обучения: коррекционная и дистанционная. Применение традиционного формата для лиц с ограниченными возможностями провоцирует некоторые проблемы:

- Напряженную психологическую обстановку. Студенты – народ молодой и эмоционально подвижный. Они не всегда адекватно реагируют на «особенных» индивидов, провожая их «косым взглядом», недоумением или высказываниями;

- Сложную адаптацию «инклюзистов» и общества: первым трудно адаптироваться, наблюдая на себе излишнее внимание, вторым – тяжело видеть людей с ограничениями и отклонениями;

- Отставание отдельных лиц от учебной программы в силу слабой подготовки или отклонений или деградация сильных учеников из-за меленого темп обучения (так как дополнительная помощь оказывается индивидам с ОВЗ).

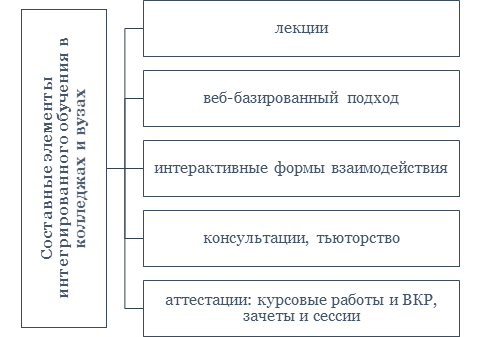

Современное интегрированное обучение в колледжах и вузах

В последнее время внимание к «особенным» людям со стороны государства усилилось. Если раньше в школах, колледжах или вузах встретить ребенка с отклонениями было трудно (они обучались преимущественно надомно, индивидуально), то сегодня подобное явление – не редкость.

Интегрированное образование трансформировалось благодаря новейшим технологиям: развитию интернета, НТП и пр. Сегодня учебный процесс при интегрированной программе включает в себя следующие блоки:

- Лекционный курс. Здесь возможно множество форм взаимодействия: индивидуальный график обучения, список рекомендованной к изучению литературы, электронный учебник, готовые лекции, аудио- или видеоматериалы и пр.

- Веб-базированное взаимодействие. Данный раздел предполагает получение заданий по специальным каналам: на электронную почту, в личном кабинете при официальном сайте ссуза или вуза. Текущая форма обучения призвана развить самостоятельность у учащихся, усилить их позиции, углубить знания и привить конкретные навыки с учетом возможностей, посильности программы и пр.

- Интерактивное обучение, которое заключается во взаимодействии с педагогами одногрупниками удобным способом: личная (очная) встреча, но чаще прибегают к использованию современных интернет-технологий – видеосвязь, специальные приложения (видеозвонок, Zoom и т.д.);

- Консультирование и оперативное общение: тьюторство и наставничество, контроль за ходом выполнения учебного плана, помощь в выполнении заданий и проектов и т.д.

В ходе интегрированного обучения в колледжах и вузах делается особый акцент на научно-исследовательской деятельности, привлекая «инклюзистов» к выполнению особой миссии – развитии науки и техники, изучению современных проблем и поиску их инновационного решения.

Доминирующая часть обучения при интегрированной форме носит «письменный характер»: выполнение контрольных и самостоятельных работ, курсовых и научно-исследовательских проектов отчетов, лабораторных работ занимает более 45% от образовательной программы. Лекции и теоретические моменты сводятся к минимуму. Прохождение практики возможно на определённых условиях: предприятие готово взять на себя ответственность за практическую подготовку студента, обеспечив соответствующие условия, практическая часть посильная для учащегося и не противоречит его физическим и иным возможностям.

Интегрированное обучение подходит всем и каждому, независимо от финансового положения, социального или иного статуса, интеллектуальных и физических способностей, медицинских показаний и пр. Данная концепция позволяет уравнять шансы на качественное обучение, получить знания и освоить желаемую профессию с опорой на способности таланты и возможности.

Достоинства и недостатки интегрированного обучения в России

Среди преимуществ нового формата подготовки квалифицированных кадров можно отметить:

- Перевоспитание общества по отношению к «особенным» индивидам;

- Адаптация инклюзистов в современных реалиях и направление из мощи в полезном русле, развитие сильных сторон;

- Повышение степени профессиональной пригодности граждан, расширение доступа к образовательным ресурсам;

- Развитие образовательной среды: внедрение инноваций, изобретение новых форм и методов обучения, преподавания и развития.

Среди негативных черт интегрированного обучения можно отметить:

- Слабая оснащенность учебных заведений: не везде присутствуют пандусы, компьютерные классы и интернет-технологии;

- Сложности адаптации программ под инклюзиста;

- Отсутствие в штате квалифицированных педагогов, имеющих доступ к коррекционной работе и развитию студентов с ОВЗ;

- И пр.

Команда Дисхелп готова помочь всем студентам в выполнении задач любого рода: о подбора информационной базы (тьюторство) до написания и оформления научно-исследовательских работ. Высокое качество услуг, индивидуальный подход и конфиденциальность данных гарантированы каждому клиенту.

Трудности с учебой?

Помощь в написании студенческих и

аспирантских работ!

Источник: disshelp.ru

Интегрированное обучение: что это, почему это важно, принципы, модели и формы образования

В современном мире масса интересных образовательных трендов, о которых мы рассказывали в статье «11 трендов образования будущего: на что обратить внимание в 2021 году?». Но особняком уже долгие годы стоит методика интегрированного обучения, которая направлена на помощь в образовательном процессе людям, которые не могут чувствовать себя полноценными членами общества в силу тех или иных причин.

Сегодня мы с вами поговорим подробно об интегрированном обучении, рассматривая такие вопросы:

- Что означает интегрированное обучение и для кого оно необходимо?

- Какие цели и задачи оно ставит перед собой?

- Какие существуют методики и этапы интегрированного обучения?

- Что необходимо знать об особенностях такого типа обучения в России?

Что такое интегрированное обучение?

Термин интеграции крайне зависим от контекста, в котором он употребляется. В общем смысле интеграция – процесс объединения чего-либо. Что же касается образования, то данный термин применяется в случаях инклюзии. Отсюда рождается логичный вопрос, а что такое инклюзия?

Инклюзия (от inclusion – включение) – процесс увеличения степени участия всех граждан в социуме, и в первую очередь, имеющих трудности в физическом развитии.

Часто интегрированное образование называют ещё инклюзивным, а по своей сути – это специально подобранная модель образовательного процесса, по которой строится программа с соблюдением особенностей каждого ребёнка, при этом обучаясь вместе с другими детьми, а не в отрыве от них.

Немного истории

В не таком далёком 1994 году в Испании прошла Всемирная Конференция по образованию лиц с особыми потребностями. В рамках данного съезда была принята Саламанкская декларация, которая и стала базисом для концепции интегрированного обучения. Основные её положения звучали так:

- Все дети без исключения имеют право на базовое образование.

- Каждый ребёнок уникален и обладает своими интересами, а также разным уровнем физических и интеллектуальных способностей.

- Особенности каждого ребёнка необходимо учитывать при создании образовательных программ.

- Все общеобразовательные заведения должны формировать окружающую среду, позволяющую всем детям комфортно обучаться, в том числе и детям с инклюзией.

Каждый ребёнок особенный, главное найти к каждому подход

Это интересно!

Образовательные тенденции дошли до той стадии, что подростки с инклюзией могут обучаться в вузе, благодаря развитию интегрированного и интегрального обучения. Скажем спасибо за это развитию Agile и Scrum-методолгий в наших высших учебных заведениях.

Цели и задачи интегрированного обучения

Инклюзивный подход в обучении позволяет создавать такие цели и задачи, которые не только учат подростка, но и помогают ему социализироваться, а также обмениваться своими знаниями и опытом со сверстинками.

Основной целью интегрированного обучения считается помощь ребёнку с особенностями (ни в коем случае нельзя считать это отклонениями) научиться спокойно контактировать с другими детьми, а также получить, как минимум, базовые навыки необходимые для успешной жизни.

Что же второй части нашего подазаголовка, то, как правило, при формировании обучающих программ ставят такие задачи:

- Создать особые условия для детей.

- Помочь детям с особенностями освоить школьную программу, не отклоняясь далеко от стандартов программы.

- По возможности уменьшить функциональные нарушения у детей.

- Создать атмосферу принятия и взаимпомощи.

- Помочь наладить диалог между подростками, научив коммуницировать.

- Оказывать всестороннюю поддержку в вопросах образования и социализации.

- Оказывать при необходимости психологическую поддержку.

- Помогать с формированием позитивного отношения к себе и к жизни в целом.

Для кого актуальные методы интегрированного обучения?

Инклюзивный подход в обучении, как можно догадаться, вышел из коррекционного подхода к обучению детей с особенностями. И на первый взгляд, кажется, что такой подход совершенен и будет актуален абсолютно для каждого особенного ребёнка с инклюзией. К сожалению, всё несколько сложнее.

Педагоги настоятельно рекомендуют перед переходом на интегрированное обучение показать ребёнка специалисту по работе с особенными детьми. Он учтёт есть ли внешние и внутренние условия, которые сигнализируют о готовности детей к такой форме учёбы.

К внешним условиям относятся:

- Если функциональные нарушения удалость диагностировать на самых ранних этапах жизнедеятельности.

- Родители или опекуны всерьёз настроены помогать ребёнку в процессе обучения.

- Есть возможность обеспечить ребёнка квалифицированной коррекционной работой.

- Созданы условия и среда для инклюзивного обучения.

Заботиться об особенных детях сложно

А к внутренним условиям относятся:

- Степень инклюзии не мешает ребёнку учиться с другими детьми.

- Умственные способности ребёнка позволяют ему осваивать школьную программу в полном объёме.

- Психологический уровень ребёнка позволяет ему посещать школу.

Это очень важно!

Если у ребёнка большие отклонения в психоэмоциональном и физическом состоянии, то каким бы сильным ни было желание родителей обучать его в обычной школе, в этом случае лучше выбрать специализированный (коррекционный) класс.

Принципы интегрированного обучения

Как и любой современный образовательный подход, интегрированное обучение требует существенной переработки и модернизации нынешней школьной системы, а именно:

- Привлекать молодых специалистов, которые смогут помочь адаптироваться педагогам «старой закалки».

- Использовать инновационные педагогические решения, быть всегда начеку и следить за всеми образовательными трендами.

- Адаптировать учебную программу с учётом особенностей всех детей в инклюзивном классе.

- Уделять больше внимание развитию творческих, познавательных и коммуникативных дисциплин.

- Сделать родителей частью образовательного процесса.

Инклюзивное обучение имеет ряд своих принципов и особенностей, которые необходимо учитывать:

- Развивает индивидуальные особенности каждого ребёнка.

- Создаёт условия для тесной коммуникации между родителями, учениками и учителями.

- Развивает и обучает толерантной культуре не только в особенных детях, но и в обычных, которые обучаются вместе с ними.

- Создаёт такую атмосферу, что каждый ребёнок вне зависимости от своих особенностей чувствует себя ценным, важным и нужным, способным справиться с любой задачей.

Трудно переоценить важность работы коррекционных педагогов

Формы интегрированного обучения

Что касается организационных особенностей обучения, то всего существует четыре формы интегрированного обучения:

- Посещение обычного класса общеобразовательной школы.

- Посещение специального или коррекционного класса общеобразовательной школы.

- Учеба в коррекционной школе с последующим переводом в общеобразовательную школу.

- Полное или частичное включение в образовательный процесс во время профессионального обучения.

Особенности интегрированного обучения в России

Современные тенденции привели к разделению интегрированного обучения в Росии на три подхода к организации учебного процесса для детей с особенностями развития: дифференцированный, интегрированный и инклюзивный. Причем интегрированный и инклюзивный подход у нас носит принципиально разные смыслы.

- Дифференцированных подход направлен на обучение детей с серьёзными задержками в умственном развитии, а также с тяжёлыми нарушениями слуха, зрения, речи или опорно-двигательного аппарата. Обучение таких детей проходит в специальных коррекционных школах.

- Интегрированный подход подразумевает под собой возможность обучения детей в общеобразовательных школах, но в отдельных классах. А преподаватели никак не мешают взаимодействовию подростков с разных классов. Также присутствует возможность из специального класса попасть в обычный, но для этого необходимо доказать, что коммуникативные и умственные способности позволяют это сделать.

- Инклюзивный подход даёт возможность детям с особенностями учиться в одном классе вместе с обычными детьми. Для этого привлекаются опытные специалисты с навыками работы с детьми с инклюзией.

На западе не принято делить инклюзивный и интегрированный подход на два, там чаще всего он выступает единым вариантом.

Плюсы и минусы интегрированного обучения

Постараемся подвести итог всему вышесказанному, резюмируя все преимущества и недостатки данного метода обучения особенных детей.

Достоинства интегрированного обучения:

- Развитие индивидуальных особенностей каждого ребёнка.

- Благородное дело: помощь особенным детям успешно влиться в общество.

- Возможность не замыкаться в своих проблемах со своими тараканами.

- Развитие эмпатии и умения помогать другим людям.

- Формирование толерантной культуры у конкретных личностей, что ведёт к формированию толерантного общества.

Недостатки интегрированного обучения:

- Риск травли со стороны обычных учеников.

- Сложно подготовить специалистов такого профиля.

- Необходимость перестраивать всю образовательную программу.

- Необходимость уделять внимания ребёнку с особенностями много времени и внимания, что не всегда возможно для учителя.

- Из-за недостатка внимания могут страдать остальные учащиеся.

Хочется отметить, что спрос на коррекционных педагогов растёт, общество становится всё более толерантным к особенным детям, и если у вас есть желание помочь им, то поступайте в педагогические вузы и колледжы на коррекционные специальности. Спрос на грамотных специалистов будет расти и дальше, а значит, это отличное направление для профессиональной реализации и возможность заработать хорошие деньги.

А компания «ПроСтудента» – одна из лучших на рынке помощи студентам. Идеальное оформление работ по ГОСТу, касательно содержания, всё на высшем уровне, также в компании работают самые оперативные менеджеры, готовые оказать помощь буквально сразу же после запроса. Ну, и самое важное – цены у нас не кусаются. Всё от людей и для людей!

Источник: www.prostudenta.ru

О подходах к реализации интеграции и интегративности в дополнительном образовании

Вся история развития экономики состоит из взаимного влияния самых разных областей науки, на первый взгляд весьма далёких друг от друга. В 21-ом веке именно на стыках разных наук часто делаются важнейшие открытия и создаются новые прорывные технологии. В русской и зарубежной философии мысль о целостности и необходимости интегрированного подхода к изучению действительности — одна из центральных, и рассматривается в качестве основы для решения многих проблем образования и воспитания. Объединение в одно целое каких-либо частей объекта, предмета, процесса (свойства которых часто изучаются в разных предметных областях), восполнение некогда нарушенного единства и целостности в восприятии окружающего мира — это и есть ИНТЕГРАЦИЯ, которая является актуальным направлением обновления содержания в системе дополнительного образования детей и взрослых и реальным полем для реализации проектной деятельности.

Многие страны внедрение интеграционного подхода начинали с модели STEM-образования, интегрирующей науки, технологии, инженерию и математику и позволяющей решать проблемы на междисциплинарном уровне. Основной образовательной технологией этой междисциплинарной модели является реальная проектная и исследовательская деятельность. В России эта модель образования в полной мере может быть реализована именно в системе дополнительного образования. Однако, самая большая проблема заключается в том, что от следующих поколений потребуются КРЕАТИВНЫЕ решения, а пределы STEM-образования очевидны. Для того чтобы сформировать креативный класс необходимо добавить к этой модели Аrt — искусство и превратить STEM в более прогрессивную модель образования STEAM.

Цифровые навыки для жизни и работы сегодня необходимы всем, но для общего и дополнительного образования детей сегодня актуально смешивание традиционных «нецифровых» подходов к художественному образованию и цифровых приложений, пересечение формальных и неформальных цифровых навыков.

— развитие креативности, эмоционального и визуально-пространственного интеллекта;

— интеграцию физических, интеллектуальных и творческих способностей;

— навыки, необходимые для работы в секторах креативной индустрии;

— понимание культурного многообразия путем воспитания культурного сознания и развития культурных практик;

— формирование конкретных умений по профилю общеразвивающей программы (развитие хобби-творчества);

— широкий набор навыков для DIY-культуры («сделай это сам»), включающей движение Arts and Crafts (Арт и Ремесла) и предусматривающей личное участие в создании каких-либо материальных объектов для жизни, в том числе с использованием современного высокотехнологичного оборудования и технологий;

— а также развитие других универсальных компетенций, которые пригодятся подрастающему поколению в любой будущей профессиональной деятельности.

Арт-интеграция — это подход к обучению, который объединяет искусства (в широком смысле этого термина: литература, архитектура, скульптура, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, музыка, танец, театр…), изучение любых содержательных областей и освоение различных видов деятельности и технологий. Арт-технологии эффективно используются для организации проектной деятельности в программах любого профиля дополнительного образования для обновления действующих и создания новых общеразвивающих программ, позволяют повысить их привлекательность для детей и родителей внося значительный вклад в эмоционально-релаксационную и мотивационную составляющую к обучению по программе. В то же время современные исследования в области нейрофизиологии подтверждают положительное влияние арт-технологий на развитие мозга и когнитивных способностей детей, на повышение успешности в обучении по академическим предметам, на более глубокое и качественное освоение содержания программ различных направленностей, на расширение возможностей в формировании жизненно важных личностных и метапредметных образовательных результатов, на развитие технического и инженерного мышления, а также вносят вклад в формирование универсальных компетенций. АРТ учит — решению проблем, бесстрашию, критическому мышлению и навыкам принятия решений. Именно эти навыки будут держать нашу страну в постоянном обновлении, а развитие этих навыков должно начаться в еще в дошкольном возрасте, а еще лучше в раннем детстве.

Такие общеразвивающие программы в системе дополнительного образования есть, и часто педагоги испытывают затруднения с тем, к какой направленности ДОД отнести свою программу, но на практике в большей степени происходит спонтанная, нецеленаправленная интеграция. Одним из организационно-методических средств повышения качества дополнительного образования можно назвать интеграцию содержания различных направленностей, которая может принимать два значения:

— создание у обучающегося целостного представления об окружающем мире (здесь интеграцию можно рассматривать как цель обучения);

— нахождение общей платформы сближения знаний из различных содержательных полей (здесь интеграция – средство обучения).

Сегодня все новые и новые современные технологии, в том числе аддитивные, приходят в образование. Поэтому интеграция художественной и технической направленности может стать основой для создания множества новых или обновления действующих общеразвивающих программ как художественной, так и технической направленности. Такие программы в первую очередь принципиально меняют цели, задачи и планирование ожидаемых результатов обучения.

Например, синтез целого ряда арт и цифровых технологий может предложить детям общеразвивающая программа детской анимационной студии. Сама студия – это только современный инструмент медиаискусства, поэтому освоение технологии создания мультфильма не может быть целью интегрированной программы.

Содержание программы позволяет детям совместить использование современного цифрового оборудования с декоративно-прикладным творчеством и изобразительной деятельностью, с самостоятельным литературным творчеством при создании сценария, с погружением в проблемы экологии, с изучением культурологии, традиций народной культуры и народных художественных промыслов, с реставрацией исторических событий и использованием знаний в области психологии рекламы и многого другого. Анимационная студия позволяет детям находиться в новой реальности, экспериментировать с материалами, думать креативно, применять различные творческие техники, сотрудничать с другими детьми, а самое главное — это пройти весь путь от идеи к ее воплощению в материале, а потом в «цифре». Вот это и есть цель и планируемые результаты обучения, которые пригодятся детям и в школе, и в будущей профессии. Для создания мультфильма можно использовать множество арт-технологий и материалов: от пластилина до различных конструкторов. Чем больше используется различных материалов и технологий работы с ними в анимационной студии, чем разнообразнее социальные проблемы, поднимаемые в сценариях, тем меньше желание сменить программу, т.к. ребенок знает, что программа предоставляет ему возможность множества проб для познания мира, в котором мы живем, а значит возможность найти себя.

Декоративно-прикладное творчество является значимым ресурсом для содержания программ художественной направленности, но цель и результаты принципиально меняются, т.к. умения в конкретной области декоративно-прикладного творчества это только средство познания технологий работы с различными материалами и освоения целого набора универсальных навыков: генерации идей, создания эскизов, выбора лучших эскизов, создания изделий в соответствии с эскизами, выбора модели для тиражирования и др. Именно они являются первичной целью общеразвивающей программы.

Но в современных условиях целостная картина создания изделия из различных материалов не может сложиться без интеграции с современными технологиями, цифровыми навыками, технологиями использования безопасных электрических или высокотехнологичных инструментов. К таким инструментам для декоративно-прикладного творчества можно отнести режущие плоттеры, универсальные электрические и пневматические ручные инструменты для мастерских, 3D принтеры, 3D сканеры, станки с ЧПУ для резьбы по дереву или фрезеровки, гравировки, компьютеризированные швейно-вышивальные машины и др.

Все эти инструменты, основанные на современных технологиях, повышают производительность и качество готовых изделий и уж точно не являются целью программы. Они повышают производительность и качество готовых изделий, но освоение технологий работы с этими инструментами целью общеразвивающей программы точно быть не может.

Поэтому совсем не обязательно обучать всех детей этим технологиям, это задача профессионального образования. Многих достаточно познакомить с их возможностями используя ресурсы ЦМИТ, колледжей, вузов, предприятий.

При проектировании образовательного процесса важно учитывать то, что образ будущего изделия создается в воображении обучающегося, а создать его невозможно без чувства материала, понимания его свойств, без знаний об особенностях построения узоров и значения символов т.п. Именно поэтому в декоративно-прикладном творчестве так чрезвычайно важно показать детям интеграцию традиционных навыков работы с различными материалами и новейших цифровых средств производства. Декоративно-прикладное искусство не менее эффективно интегрируется с изучением основ предпринимательской деятельности, клиента ориентированности и прочими аспектами маркетинга. Все это позволяет сформировать достаточно широкий спектр универсальных компетенций.

Современная общеразвивающая программа в области основ компьютерного дизайна использующая подход «обучение средствами искусства» может реализовать интеграцию овладения знаниями основ композиции, цветоведения, рисунка и возможностей графического программного обеспечения, графических планшетов, web-технологий. Любой дизайнер должен знать и чувствовать материалы, владеть основами изобразительного искусства, обладать развитым художественным вкусом, знаниями психологии, уметь генерировать творческие идеи, и только потом можно преобразовывать их в цифровой формат. Мир физического творения способен дать детям уникальные компетенции, научить достигать членораздельного выражения мысли через что-то, что сделано своими руками. Ребенку необходим постоянный диалог между глазами, сознанием и руками. «Критическое мышление — критическое решение» — вот принцип образования через руки, с пониманием того, почему ты сделал то, что сделал, и есть ли влияние сделанной работы на мир. В этом суть работы и художника и дизайнера, и цель общеразвивающей программы.

Современные общеразвивающие программы в области музыкального образования основаны не только на подходе «обучение средствами искусства» и на освоении ребенком богатства всей музыкальной культуры (народной, классической, современной). Целью таких программ является не подготовка музыкантов, а формирование способности ценить и эмоционально-образно воспринимать язык различных музыкальных жанров, развитие интеллекта, формирование стремления молодежи к контактам с музыкальным профессиональным сообществом, развитие хобби-творчества через участие в любительских объединениях и творческих коллективах различного жанрово-видового состава и т.п. В основе таких программ лежит принцип интеграции с современными электронными технологиями и принцип интерактивности, который позволяет ребенку с самого начала быть вовлеченным в процесс музицирования. За счёт возможности программирования современных клавишных инструментов у педагога появляется возможность с одинаковой легкостью вовлечь любого ребенка в исполнение музыки любого жанра, донести до ребенка понимание разницы синтезируемого звука и акустической составляющей, продемонстрировать мультитембральность синтезатора в качестве средства выразительности. Для подростковой аудитории такие программы могут открыть целый мир свободного ориентирования в музыкальных жанрах, помогут освоить навыки аранжировки, познакомиться с элементами импровизации, а также с основами арт-информатики.

Обновление содержания и образовательных технологий дополнительного образования будет более эффективно, если к подготовке будущих и повышению квалификации действующих педагогов привлечь лучших специалистов из профессионального сообщества (в соответствии с профилем программы или специалистов работающих на стыке различных направленностей), а также специалистов компаний, производящих современное учебное оборудование и средства обучения.

Другим направлением реализации интеграционных процессов на практике может стать разработка новых и тиражирование лучших имеющихся интегративных общеразвивающих программ, позволяющих в совместной проектной деятельности объединить ресурсы всех заинтересованных сторон (педагогов, детско-взрослого и профессионального сообщества) в воспитании и формировании универсальных компетенций у подрастающего поколения.

Для реализации интегративных программ создаются команды педагогов, которые имеют общие взгляды, но разные знания и компетенции (по принципу взаимного дополнения). Они реализуют одну идеологию и способны коллективно работать на достижение поставленных целей, получение запланированных результатов – формирование универсальных компетенций и личностных результатов. Реализация интегративных программ позволяет развивать сетевое взаимодействие, использовать ресурсы центров молодежного инновационного творчества, колледжей, предприятий и других партнеров образовательных организаций.

Таким образом, система дополнительного образования, являясь в настоящее время полигоном для инноваций, ориентирует внимание всех специалистов системы на обновление содержания и технологий его реализации, что в конечном итоге требует быстрого и массового их внедрения в поле практической деятельности.

Михайлова Н.Н.

Научный руководитель социально-образовательных проектов Ассоциации участников рынка артиндустрии, д-р пед. наук, профессор.

Источник: industryart.ru

Интегрированное обучение – что это такое, модели и формы

У каждого человека, независимо от национальности, цвета кожи, пола, социального статуса, есть право на образование. Это право закреплено в Конституции РФ и гарантирует доступное дошкольное, основное общее и среднее профессиональное образование всем без исключения – в том числе детям с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья).

Если раньше особенные ребята отправлялись учиться в спецшколы (коррекционные образовательные учреждения) и оказывались в изоляции от здоровых сверстников, то сегодня все большее внимание уделяется их включению в учебно-воспитательный процесс – в обычных детских садах и школах. Это стало возможным с появлением интегрированного обучения. В чем суть такого подхода, на каких принципах он основан и какие задачи позволяет решить? Давайте разбираться.

Что такое интегрированное обучение и какова его цель

Слово «интеграция» пришло к нам из латинского языка и имеет несколько значений: соединение, объединение, слияние в единое целое отдельных элементов, частей; восстановление, восполнение.

Интегрированное обучение – это такая организация образовательного процесса, при которой дети с ОВЗ эпизодически или постоянно, частично или полностью включаются в учебно-воспитательный процесс, учатся, общаются, взаимодействуют с детьми без особенностей развития.

Важным шагом на пути к созданию таких школ, доступных для всех, стала Саламанкская декларация. Она была принята на проходившей в Испании в июне 1994 года Всемирной Конференции, посвященной вопросам доступного качественного образования для людей с особыми потребностями. При разработке концепции интегрированного обучения за основу были взяты ключевые тезисы декларации:

- каждый ребенок имеет право получить образование;

- у каждого ребенка должна быть возможность поддерживать оптимальный уровень знаний;

- возможности, способности, потребности и интересы каждого ребенка уникальны;

- эту уникальность нужно учитывать при разработке и реализации образовательных программ;

- для всех людей, независимо от особенностей их здоровья и развития, должны быть доступны обычные школы, где должны быть созданы условия, благоприятные для инклюзии любых учащихся.

Таким образом, главная цель интегрированного обучения – сделать образование доступным для всех, помочь ребенку с особенностями адаптироваться в детском саду, в обычной школе, дать возможность стать полноправным членом общества: научиться выстраивать отношения со сверстниками и взрослыми, овладеть знаниями, умениями, навыками, которые помогут ему найти свое предназначение, состояться в жизни.

Какие задачи помогает решить интеграция?

О том, как важно развивать интегрированные методы обучения, первым заговорил советский психолог, исследовавший особенности детского развития, основоположник социальной психологии, коррекционной педагогики и психолингвистики Лев Выготский. По его мнению, коррекционные школы, специальные учреждения для детей с ОВЗ лишь фиксируют внимание на их проблемах, отличиях от других детей, усугубляя тем самым их состояние, и не дают знаний и навыков, которые нужны для самостоятельной жизни.

Перечислим задачи, которые позволяет решить интегрированное обучение:

- создать благоприятные условия, в которых ребята с ограниченными возможностями здоровья будут чувствовать себя свободно и уверенно;

- помочь особенным ребятам освоить программу наравне со всеми – без существенных отклонений от образовательных стандартов;

- скорректировать (уменьшить или полностью устранить) имеющиеся у детей функциональные нарушения (психические и/или физические);

- создать в учебном заведении, в классе доброжелательную атмосферу взаимоуважения и взаимопомощи, обеспечить поддержку особым ребятам, чтобы они чувствовали себя увереннее;

- научить ребят общаться, выстраивать взаимоотношения друг с другом, не обращая внимания на отличия;

- в случае необходимости – обеспечить психологическую помощь и поддержку;

- способствовать социализации и предупреждать девиантное поведение;

- помочь особенным ребятам изменить отношение к себе и к своей жизни – сформировать положительный настрой, выработать активную позицию.

Каковы «показания» для интегрированного обучения?

Первоисточником идеи применения интеграции в образовании является коррекционный подход в обучении особенных детей. Однако это не значит, что такое включение в обычную школьную среду показано всем ребятам с ОВЗ. Решение должен принимать специалист. Оно будет положительным, если выполняются следующие условия:

- ребенок психологически готов к интеграции в школьный процесс обучения;

- его уровень психофизиологического и речевого развития, умственные способности не помешают освоить школьную программу в полном объеме и в сроки, которые предусмотрены стандартами для детей без ОВЗ.

- функциональные нарушения выявлены в раннем детстве (на первом году жизни малыша) и оперативно начата коррекционная работа;

- родители или опекуны хотят, чтобы ребенок учился со здоровыми детьми, и готовы помогать и всячески поддерживать его;

- особенному ученику, «встроенному» в обычный класс, будет помогать квалифицированный специалист в области коррекции;

- подготовлены все условия для интегрированного обучения.

В том случае, когда имеют место серьезные отклонения в физическом, эмоциональном или психическом состоянии ребенка, предпочтительнее будет обучение в коррекционном классе.

Принципы, на которые опирается «встроенное» обучение

Одного толерантного отношения учителей и одноклассников к детям с особенностями развития недостаточно. Для успешного перехода к интегрированному обучению должна быть усовершенствована вся система школьного образования. Потребуются такие шаги, как:

- адаптация программы с учетом индивидуальных особенностей всех учеников;

- использование инновационных педагогических идей, современных решений;

- активное участие родителей;

- привлечение прогрессивных специалистов, которые помогут «традиционным» учителям перестроиться на волну «встроенного» обучения, адаптироваться к новым условиям;

- акцент в учебно-воспитательном процессе на развитии познавательных, коммуникативных, творческих способностей ребят.

Основные принципы, на которые опирается интегрированное обучение, такие:

- Создать комфортное пространство, обеспечить благоприятную атмосферу, в которой каждый ребенок, независимо от его физических особенностей и психоэмоционального состояния, сможет ощутить свою нужность, значимость, ценность и осознать, что в его силах решить любую задачу.

- Обеспечить условия для продуктивного взаимодействия и общения родителей, их особенных детей, учителей и коррекционных педагогов.

- Воспитывать толерантность ко всем без исключения, учить нормально воспринимать различия между людьми, уважать и не позволять себе оскорблений в адрес кого-либо.

- Подчеркивать индивидуальность, уникальность каждого ребенка, развивать его способности.

Интегрированное обучение: его формы и модели

Интеграция особенного ребенка в учебный процесс может принимать следующие формы:

- Ребенок с ОВЗ становится учеником обычного класса в общеобразовательной школе.

- Особенный ученик посещает спецкласс в обычной школе.

- После обучения в коррекционной школе ребенка переводят в общеобразовательную.

- Учащийся с ОВЗ «встраивается» (частично или полностью) в профессиональное образование.

В зависимости от того, как долго и насколько глубоко ребенок с особенностями развития погружается в учебно-воспитательный процесс, интегрированное обучение может быть организовано по одной из шести моделей:

- Постоянная полная интеграция. Этот вариант применим, если в психическом, физическом или эмоциональном состоянии ребенка нет особых отклонений, его уровень развития близок к нормальному, а в школе при этом есть коррекционный педагог. Особенные детки ходят в обычную школу, учатся вместе со здоровыми ребятами и при необходимости получают квалифицированную помощь специалиста.

- Постоянная неполная интеграция. Применяется, когда у детей наблюдаются существенные отклонения от возрастных показателей нормы. Присутствовать на всех уроках наравне со здоровыми сверстниками таким ребятам сложно, им нужна специализированная помощь. Эта модель предусматривает, что часть предметов ребенок будет изучать вместе со всеми – в классе, а часть будет штудировать под присмотром коррекционного педагога. Что именно и как – решают родители совместно с учителями.

- Частичная интеграция. Ребенок посещает лишь часть уроков в школе или находится среди одноклассников после учебы. В остальное время он обучается индивидуально.

- Временная интеграция. Такая модель предполагает индивидуальное обучение, которое ведется по специально разработанной программе. В детский коллектив ребенок с ОВЗ «вливается» лишь пару раз в месяц – участвует в общешкольных делах, внеклассных мероприятиях воспитательного характера.

- Эпизодическая интеграция. Этот вариант подходит для учебных заведений, в которых невозможно выстроить интегрированное обучение в полноценном формате (например, в связи с отсутствием дефектолога). Интеграция будет заключаться в периодическом проведении мероприятий, способствующих социализации особенных ребят.

- Комбинированная интеграция. Ее суть – в использовании отдельных компонентов, приемов инклюзивного обучения и постоянной помощи дефектолога. Такую модель, как правило, используют в небольших населенных пунктах – там, где по объективным причинам не получится выстроить интегрированное обучение. Этот вариант подойдет для ребят, у которых отклонения от нормы минимальны, в противном случае усваивать учебную программу наравне со своими сверстниками они не смогут.

Преимущества и проблемные моменты «встроенного» обучения

Интегрированный подход в построении образовательного процесса позволяет уменьшить дистанцию между ребятами с ОВЗ и детьми без особенностей развития. Первые получают возможность почувствовать себя частью социума, ощутить свою значимость, важность, осознать свою ценность. Вторые учатся быть толерантными, заботиться о других людях, проявлять эмпатию, относиться с уважением к каждому человеку, независимо от его особенностей.

И все же у такого метода есть как преимущества, так и недостатки. Какие?

К сильным моментам интегрированного обучения можно отнести:

- внимание к уникальности и индивидуальности любого ребенка;

- возможность включиться в коллектив, ощутить себя значимой частью общества, не зацикливаться на своих проблемах, не уходить в себя;

- развитие способностей любого ученика;

- помощь в адаптации, социализации, интеграции;

- воспитание культуры толерантности.

Недостатки у такого подхода следующие:

- особенный ребенок будет перетягивать внимание учителя на себя, а значит, обычным детям педагог сможет уделить гораздо меньше времени;

- недостаток внимания со стороны учителя может привести к снижению успеваемости обычных ребят;

- высока вероятность негативного отношения обычных одноклассников к особенному ребенку, травли;

- изменить одну отдельно взятую школу недостаточно – в переформатировании нуждается вся система образования;

- не хватает квалифицированных дефектологов.

Грамотные специалисты в области коррекционной педагогики востребованы, и спрос будет только расти. Если вам интересно это направление, приглашаем вас в нашу Академию на курс «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в учреждении дополнительного образования».

Источник: nadpo.ru