Можно утверждать, что в царствование Александра III были достигнуты некоторые успехи в области социально-экономического развития. Во время его правления были приняты меры, направленные на развитие промышленности и железных дорог, что способствовало экономическому росту. Однако, эти успехи были ограничены, так как реформы были ограничены и носили консервативный характер. Например, земельная реформа не была проведена, а крестьяне оставались в полном экономическом и политическом рабстве.

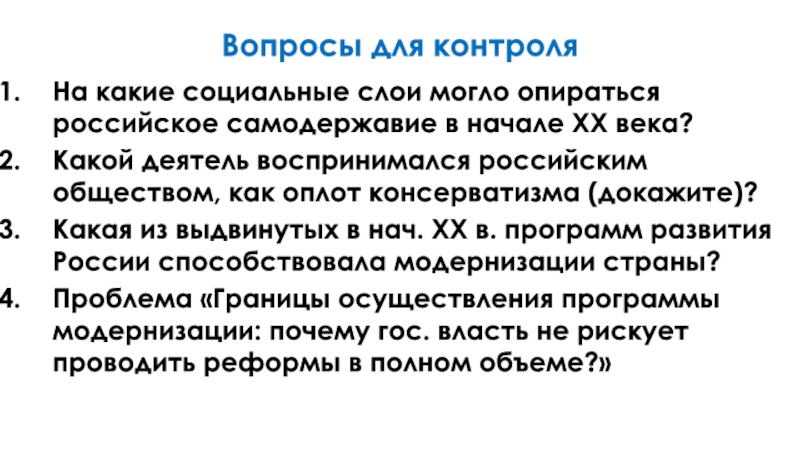

2. Считаете ли вы, что Александр III был справедливо назван миротворцем?

Следует отметить, что Александр III нередко называют миротворцем за его усилия в дипломатической сфере, в том числе за подписание Пекинского договора 1860 года между Россией и Китаем. Однако, это не означает, что все его действия были направлены на мирное урегулирование конфликтов. Например, он проводил политику жесткой репрессии внутри страны и отказывался от реформ. Таким образом, называть его исключительно миротворцем было бы не совсем корректно.

Никто не заставлял органы государственной власти соглашаться на выполнение этих задач

1. На какие социальные слои могло опираться российское самодержавие в начале ХХ в.? Аргументируйте свою точку зрения.

В начале XX века российское самодержавие могло опираться на различные социальные слои, такие как:

Земственная интеллигенция, которая составляла новый слой образованных людей, часто занимавшихся общественной деятельностью в провинциальных городах и сельских районах;

Крестьянство, которое составляло основную массу населения России и традиционно было связано с идеей «материаршины» — сопротивления любым изменениям, которые могли угрожать их привычному образу жизни;

Армия и бюрократия, которые традиционно были главными опорами самодержавия.

2. Поработайте в группах. Ответьте на вопросы: а) какой деятель воспринимался российским обществом как оплот консерватизма (докажите, что он действительно был консерватором); б) какая из выдвинутых в начале ХХ в. программ развития России способствовала модернизации страны (докажите свою точку зрения)? После выступлений представителей групп выскажите свои суждения по проблеме «Границы осуществления программы модернизации: почему государственная власть не рискует проводить реформы в полном объёме?».

а) Один из деятелей, которого можно рассматривать как оплот консерватизма, это Константин Победоносцев — высокопоставленный государственный деятель, который являлся близким советником императора Александра III и отстаивал идеи о необходимости сохранения традиционной российской системы ценностей и укрепления централизованной власти. Он выступал против любых форм гражданской свободы и демократии, считая, что они могут привести к распаду Российской империи.

б) Одной из программ, которая способствовала модернизации России в начале ХХ века, была программа Сергея Витте, выступавшего за ускоренную индустриализацию страны и модернизацию экономики. Он предлагал проводить реформы, направленные на улучшение жизни населения и развитие промышленности, в том числе за счет привлечения иностранного капитала. Программа Сергея Витте привела к ряду положительных результатов, таких как ускорение темпов экономического роста и развитие транспортной инфраструктуры.

Разделение властей. Законодательная власть и исполнительная власть. Видеоурок по обществознанию 9

3*. Покажите взаимосвязь внутренней и внешней политики России в начале ХХ в.

Внутренняя политика России в начале ХХ в. тесно связана с внешней политикой. Один из примеров — Русско-японская война 1904-1905 годов, которая была вызвана противоречиями в отношениях России и Японии вокруг Кореи и Маньчжурии. Поражение России в этой войне усилило недовольство населения и стало одним из многих факторов, приведших к революции 1905 года. Кроме того, проведение войны требовало больших финансовых ресурсов, что привело к ухудшению экономической ситуации в стране и усугубило социальные проблемы.

4*. Напишите аналитическую справку «Основные направления внешней политики России в начале ХХ в.: цели, ресурсы и стратегические Противники» от лица С. Ю. Витте или А. М. Безобразова.

В начале ХХ в. Россия столкнулась с несколькими вызовами во внешней политике. Одной из основных целей внешней политики России было сохранение прежнего международного статуса и экономической власти. Для этого были использованы различные ресурсы, включая дипломатические усилия, военные силы, а также экономическое влияние на другие государства.

Одним из противников России была Япония, с которой произошла Русско-японская война 1904-1905 годов. Другим противником была Германия, которая активно конкурировала с Россией в экономической сфере и стремилась к доминированию в Европе. В свою очередь, Россия старалась укрепить свои отношения с Францией, которая стала ее главным союзником в Европе.

5*. Используя ресурсы Интернета, подготовьте выступление на тему «Русско-японская война: национальный позор или школа мужества?».

Русско-японская война, которая проходила в 1904-1905 годах, была одним из крупнейших военных конфликтов в начале XX века. Некоторые исследователи считают её национальным позором для России, в то время как другие видят её как школу мужества для российской армии и народа.

Причины войны могут быть связаны с интересами России в восточной Азии, в частности на территории Кореи и Маньчжурии, а также с желанием Японии укрепить свой статус в регионе и получить контроль над портами и железнодорожными путями на территории Китая и Кореи.

Война началась с поражения российской Балтийской флотилии в бою у Порт-Артура. Дальнейшая военная кампания была невероятно кровопролитной и крайне изнурительной для российской армии и народа. Российская империя потерпела поражение, что привело к массовым протестам в России и усилению кризиса в государстве.

Сегодня, спустя более ста лет после войны, можно сказать, что она стала национальным позором для России, так как она потерпела поражение и потеряла престиж в мировой арене. Однако, тем не менее, российская армия и народ продемонстрировали высокий уровень мужества и смелости во время боевых действий.

6*. В начале ХХ в. в России появилось выражение «безобразовская клика». Используя дополнительные источники информации, объясните его. Определите, какую роль играла «безобразовская клика» во внешней и внутренней политике России.

«Безобразовская клика» – это группа деятелей, представителей государственного аппарата, которые считались одними из наиболее влиятельных людей в России в начале ХХ века. В основном, это были министры, высокопоставленные государственные чиновники и представители аристократических кругов, которые зачастую действовали в своих личных интересах, а не в интересах государства. Эти люди были известны своей коррупцией, беспечностью, безответственностью и склонностью к насилию. Их действия и решения приводили к ухудшению политической и экономической ситуации в России.

«Безобразовская клика» играла важную роль во внешней и внутренней политике России. Внешняя политика была связана с проведением войны с Японией в 1904-1905 годах, а также с международной изоляцией России, вызванной ее репрессивными действиями против оппозиции и других национальных меньшинств. Внутренняя политика характеризовалась резким ухудшением жизненных условий населения, нарастанием социальной напряженности и расширением национально-территориальных противоречий.

7*. Дайте оценку внешней политики России в системе международных отношений конца XIX — начала ХХ в.

Источник: izi-otvet.ru

§ 2. Внутренняя и внешняя политика самодержавия

Проблема. Каковы перспективы российского самодержавия в эпоху модернизации?

Вспомните значение понятий: Тройственный союз, Антанта, реакция, охранка.

Ответьте на вопросы. 1. Можно ли утверждать, что в царствование Александра III были достигнуты значительные успехи в области социально-экономического развития? 2. Считаете ли вы, что Александр III был справедливо назван миротворцем?

Защита устоев. Николай II , вступивший на престол в 1894 г., пытался следовать реакционному курсу своего отца. Однако, не говоря уже о том, что он не унаследовал от Александра III сильной воли и твёрдого характера, социально-экономический и политический кризис, поразивший Россию в начале XX в., значительно усложнил проблемы, стоявшие перед царским правительством. Их уже невозможно было решать реакционными мерами. В результате новый царь вёл двойственную политику: ему приходилось лавировать, идти на уступки «духу времени».

Стремление Николая II управлять по отцовским заветам ярче всего проявилось в защите им существующего строя. Так, молодой царь резко отрицательно отреагировал на приветственные адреса от либеральных земцев: в них выражались робкие надежды на привлечение общественных деятелей к управлению государством. Царь публично назвал эти надежды «бессмысленными мечтаниями» и заявил, что будет «охранять начало самодержавия так же твёрдо и неуклонно», как Александр III.

Определив таким образом общий курс своего царствования, Николай II повёл решительную борьбу с противниками самодержавия. С этой целью огромное внимание Николай II уделял совершенствованию политической полиции. Усилилась работа губернских управлений жандармерии. Те несколько охранных отделений в Москве, Варшаве и Петербурге, которые были учреждены при Александре III, послужили основой для создания новой общероссийской сети органов политического сыска.

Охранка, быстро организовав уникальный по тем временам сбор и учёт информации о противниках самодержавия через внедрённых в общественные круги и подпольные организации тайных агентов, развернула бурную деятельность. С полной нагрузкой работали и царские суды. Количество дел по политическим преступлениям, рассмотренных в 1903 г., возросло по сравнению с 1894 г. в десятки раз.

Главные из этих дел рассматривались военными судами, приговоры которых отличались особой суровостью. Самым обычным явлением при Николае II стало привлечение для борьбы с массовыми беспорядками не только полиции и жандармерии, но и войсковых частей. Это являлось ярким подтверждением того, что страна управлялась с широким применением чрезвычайных мер.

Самодержавие и дворянство. На протяжении веков единственной надёжной опорой самодержавной власти служило поместное дворянство. Николай II, так же как и его предшественники, хорошо это понимал. Царское правительство оказывало постоянную финансовую поддержку помещикам через Дворянский банк, который щедро выдавал им огромные ссуды на льготных условиях.

Большая часть поместного дворянства видела в самодержавной власти защитницу и готова была оказывать ей всемерную поддержку.

Однако к началу XX в. дворянство уже перестало быть однородным в социальном и политическом отношении. Сравнительно небольшая, но активная часть помещиков, сумевшая перестроить своё хозяйство на капиталистический лад, всё в большей степени воспринимала либеральную идеологию. Эти помещики, игравшие ведущую роль в некоторых земствах, выступали за строгое соблюдение законности, отказ от чрезвычайных мер, расширение прав местного самоуправления и соответственно ограничение всевластия бюрократии. Таким образом, часть поместного дворянства уходила в оппозицию самодержавной власти.

Николай II

Самодержавие и буржуазия. С любыми притязаниями этого класса на государственную власть самодержавие боролось бескомпромиссно, в сфере же экономической без труда находило с ним общий язык.

Государственные кредиты и налоговые льготы, покровительственная таможенная политика и стремление к захвату новых источников сырья и рынков сбыта — в этих вопросах правление Николая II отвечало интересам российского буржуа. Министром финансов при Николае II долгое время оставался С. Ю. Витте. Этот государственный деятель, тесно связанный с торговыми и промышленными кругами, предпринял ряд мер, способствовавших развитию капиталистических отношений в России. Главной из них явилась денежная реформа: в 1897 г. была введена в обращение золотая валюта, стабилизировавшая курс рубля. Витте был одним из организаторов строительства Транссибирской железной дороги, способствовавшей активизации российской политики на Дальнем Востоке.

Всё это приводило к тому, что буржуазия в России долгое время не представляла собой сколько-нибудь серьёзной организованной оппозиции самодержавию. Немалую роль в её сдержанном отношении к царской власти играл и постоянный рост рабочего движения: фабриканты нуждались в силе, способной навести порядок. Лишь в годы Первой русской революции, когда становилось всё яснее, что с помощью чрезвычайных мер Россией управлять уже невозможно, в среде промышленной буржуазии стали проявляться конституционные настроения.

Крестьянский вопрос. С именем С. Ю. Витте связаны и попытки нового подхода правящей бюрократии к крестьянскому вопросу. Низкая урожайность, падение платёжеспособности крестьянства, заметный рост крестьянских волнений — всё это заставляло правительство искать выход из создавшегося положения. По мнению Витте и его сторонников, русская деревня нуждалась в крепком, предприимчивом хозяине. Для этого необходимо было разрушить общину, позволить крестьянам выходить из неё по собственному желанию, закрепляя за собой свои наделы в частную собственность.

С. Ю. Витте

В. К. Плеве

Однако данная точка зрения имела в правящих сферах серьёзных противников, группировавшихся вокруг министра внутренних дел В. К. Плеве и считавших подобные преобразования вредными. Они выражали интересы помещиков старого, крепостнического закала, которым было выгодно полунищее существование российской деревни, в лице же крестьян-собственников эти помещики боялись встретить опасных конкурентов.

После непродолжительной борьбы группировка В. К. Плеве одержала победу. В 1903 г. царским манифестом было объявлено, что сохранение сословной обособленности крестьянства и неприкосновенность общины должны оставаться руководящими принципами при любом пересмотре крестьянского законодательства. Такой подход исключал возможность преобразований и вёл к росту революционных настроений среди крестьян.

Самодержавие и пролетариат. «Зубатовщина».

В царской России пролетариат не имел тех прав, которые в длительной борьбе завоевал пролетариат западных стран: на создание профсоюзов, проведение политических забастовок и т. п. Тем самым он был лишён возможности легально оказывать давление на предпринимателей, отстаивая свои интересы (8-часовой рабочий день, получение достойной зарплаты, пенсионного обеспечения и др.). Не случайно российские пролетарии оставались самыми угнетёнными, самыми нищими в Европе. Практически отсутствовала «рабочая аристократия», направлявшая на Западе рабочее движение в мирное, реформистское русло. В результате пролетариат России оказался открытым для революционной агитации.

В начале XX в. в центре внимания царского правительства оказывается рабочий вопрос. Наиболее дальновидные представители власти приходят к выводу, что неуклонно растущее рабочее движение начинает представлять опасность для существующего строя.

Выступления пролетариата приобретали не только всё более массовый, но и всё более организованный характер. Они охватывали целые регионы, и справляться с ними традиционными, полицейско-административными средствами борьбы становилось всё труднее: массовые аресты и ссылки не только не усмиряли, но ещё больше разжигали рабочее движение. В это время определённую поддержку в верхах получает С. В. Зубатов, начальник московского охранного отделения, который предложил взять рабочих под опеку правительства, оказать им помощь в их стремлении улучшить своё экономическое положение. Он утверждал, что это заставит рабочих изменить своё отношение к царской власти, отвлечёт их от революционной борьбы, сведёт на нет влияние интеллигентов-революционеров в рабочей среде.

В 1901—1903 гг. в Москве, где Зубатову разрешили проводить эксперимент, под опекой охранки стали возникать легальные общества «взаимного вспомоществования рабочих», которые активно вмешивались в конфликты между рабочими и предпринимателями, вынуждая последних идти на некоторые уступки. Однако вскоре в высших сферах, где у Зубатова было множество противников, подобная деятельность была сочтена опасной, возбуждающей неизбежную активность рабочих. Летом 1903 г. С. В. Зубатов был отправлен в отставку.

Крах «зубатовщины» ещё больше обострил рабочий вопрос: многие рабочие, поверившие было в возможность улучшить своё положение мирным путём, теперь окончательно разочаровываются в легальной экономической борьбе и возлагают все надежды на революционное движение.

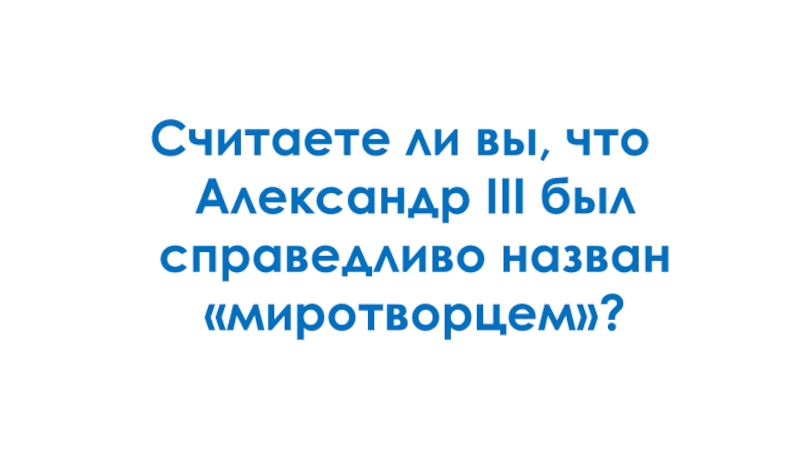

Основные направления внешней политики. В конце XIX в. началось оформление противостоящих друг другу блоков европейских держав. В 1882 г. был создан Тройственный союз, объединивший Германию, Австро-Венгрию и Италию. Блок имел агрессивный характер.

Державы, входившие в него, особенно Германия, стремились к максимальному усилению своего влияния в Юго-Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В 1894 г., незадолго до смерти Александра III, был окончательно оформлен русско-французский союз, который противостоял Тройственному, пытаясь сдержать его экспансию и обеспечить свои собственные корыстные интересы.

В последние десятилетия XIX в. Россия вела всё более активную внешнюю политику на Дальнем Востоке. Этот регион никогда раньше не привлекал особого внимания российских дипломатов. Однако в новую эпоху, когда перед Россией всё определённее вставали вопросы о вывозе капитала и расширении внешних рынков, Дальний Восток выходит на первый план. Дальневосточные страны — богатый различным сырьём и в то же время чрезвычайно слабый в политическом и военном отношении Китай, а также зависимая от него Корея — были относительно труднодоступны для других европейских государств, с Россией же имели общую границу. Однако Россия столкнулась здесь с неожиданным для себя противником — Японией.

Поначалу Россия вела на Дальнем Востоке достаточно осторожную и сдержанную политику, вдохновителем которой был С. Ю. Витте. Когда в 1894—1895 гг., разгромив Китай, Япония навязала ему грабительский мирный договор, именно Россия добилась его пересмотра, заставив агрессора вернуть большую часть захваченных территорий. Вслед за этим Россия заключила с Китаем оборонительный союз и получила право вести строительство Транссибирской магистрали, не огибая китайскую территорию, а напрямик во Владивосток, через Маньчжурию — северную часть Китая. Эта так называемая Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД) должна была стать основой русского экономического влияния в Северном Китае.

С. Ю. Витте рассчитывал, что подобная политика опеки и защиты Китая позволит России постепенно прибрать к рукам всю страну. Однако остальные европейские державы, Япония и США также начинают всё более активное проникновение в Китай, навязывая ему кабальные договоры, отбирая стратегически важные территории. Россия поспешила включиться в этот процесс: в 1898 г. она получила от Китая в аренду на Ляодунском полуострове незамерзающий Порт-Артур с правом превращения его в военно-морскую базу. Одновременно Россия усиливала своё экономическое и политическое присутствие в Корее. С этого времени российская политика на Дальнем Востоке приобретает всё более авантюрный характер.

В декабре 1903 г. Япония в ультимативной форме потребовала, чтобы Россия прекратила вмешиваться в корейские дела, признав эту территорию (а заодно и Маньчжурию) сферой японского влияния. Русское правительство готово было пойти на определённые уступки, однако японский телеграф задержал его официальный ответ. Япония использовала эту задержку в своих целях.

Дипломатические отношения с Россией были разорваны. В ночь на 27 января 1904 г. японские миноносцы атаковали русскую эскадру в Порт-Артуре, выведя из строя несколько боевых кораблей. Одновременно в корейском порту Чемульпо эскадра противника блокировала крейсер «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец». Они приняли неравный бой и были потоплены своими командами.

Русско-японская война. Война оказалась серьёзным испытанием для России. Ей пришлось воевать в обстановке внешнеполитической изоляции. Франция и Германия заняли нейтральную позицию. В то же время Англия и США, считавшие Россию своим наиболее опасным противником на Дальнем Востоке, открыто оказывали Японии щедрую военную и экономическую помощь.

В техническом отношении Япония оказалась великолепно подготовленной к войне, что в значительной степени предопределило её превосходство на суше и на море. Серьёзное преимущество Япония имела и в отношении командного состава, действовавшего весьма продуманно и энергично. Русское командование, напротив, отличали пассивность и отсутствие инициативы.

Подобные черты были присущи и А. Н. Куропаткину, поставленному во главе Маньчжурской армии. К этому следует добавить, что смысл и цели войны были непонятны ни солдатам, ни офицерам. Военные действия свелись к тому, что часть японской армии осадила Порт-Артур, а другая часть стала активно оттеснять русские войска в глубь Маньчжурии. После неудачного сражения под Ляояном (август 1904 г.) русская армия отошла на север и заняла оборонительные позиции на реке Шахэ, заставив японцев прекратить наступление. Началось «шахэйское сидение», продолжавшееся несколько месяцев.

Порт-Артур героически сопротивлялся. Душой обороны был генерал Р. И. Кондратенко (погиб 2 декабря 1904 г.). Осенью 1904 г. японцы предприняли три штурма крепости, понеся огромные потери и не достигнув результата. Но 22 ноября им удалось взять гору Высокую, господствовавшую над крепостью. В декабре начальник Квантунского укреплённого района генерал А. М. Стессель сдал Порт-Артур.

В феврале 1905 г. серьёзное поражение под Мукденом потерпела и Маньчжурская армия.

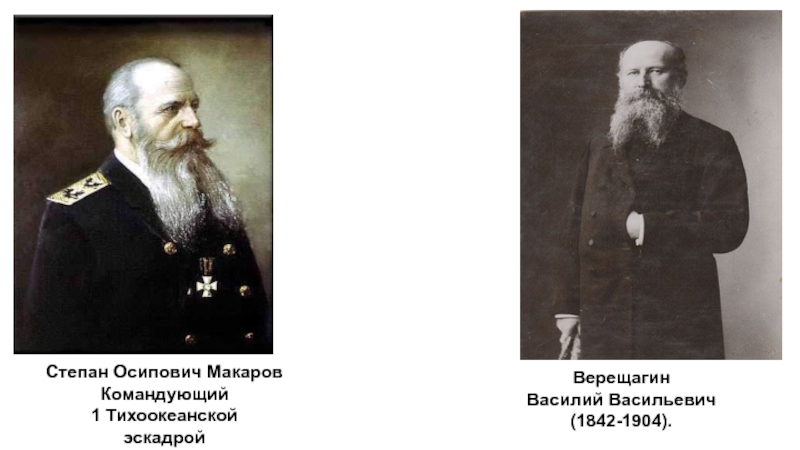

Столь же безрадостно для России развивались и военные действия на море. 31 марта 1904 г. на подорвавшемся на японской мине броненосце «Петропавловск» погиб командующий Тихоокеанской эскадрой адмирал С. О. Макаров. Эскадра оказалась запертой на рейде Порт-Артура, её попытка прорваться во Владивосток окончилась неудачей.

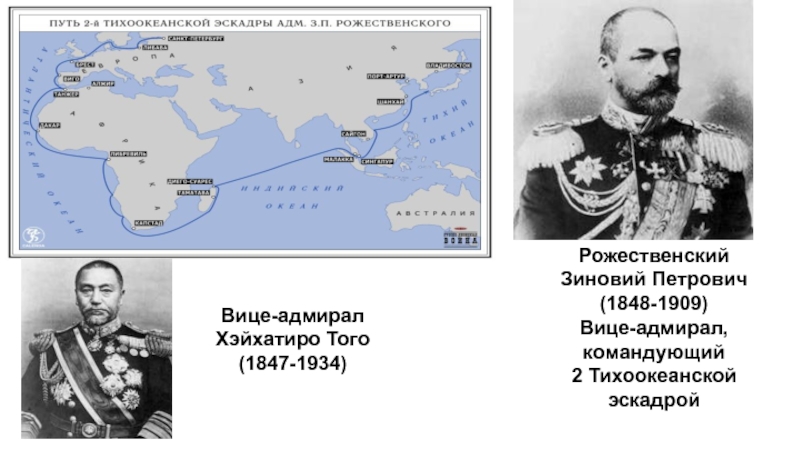

Осенью 1904 г. из Балтийского моря на выручку Порт-Артуру была отправлена сначала 2-я, а затем и 3-я Тихоокеанская эскадра. На Дальний Восток они прибыли лишь через пять месяцев после сдачи крепости. Объединившись, русские эскадры приняли ожесточённый бой в Цусимском проливе (14—15 мая 1905 г.) и потерпели поражение.

Война, неудачная для России, стоила огромных потерь и её противнику. Кроме того, чрезмерное усиление Японии на Дальнем Востоке никак не входило в планы её союзников, особенно США. Именно американское правительство сыграло роль посредника в мирных переговорах,лкоторые проходили в Портсмуте (США).

С русской стороны их вёл С. Ю. Витте, добившийся в этой тяжёлой ситуации неплохих результатов. По Портсмутскому миру (август 1905 г.) Россия отделалась минимальными территориальными потерями — южной частью острова Сахалин. Помимо этого, она уступила японцам Порт-Артур. Витте удалось добиться от японской стороны отказа от требования уплаты контрибуции.

Русско-японская война

С. О. Макаров

Но несмотря на относительно благополучные результаты мирных переговоров, война с Японией сыграла серьёзную роль в дестабилизации внутриполитического положения в стране. И обществом, и народом она воспринималась как национальный позор. Весь ход военных действий убеждал в бездарности верхов, неспособных отстоять интересы России в соперничестве с другими державами.

Объясните значение понятий и выражений: «бессмысленные мечтания», конституционные настроения, конфискация, «рабочая аристократия», «зубатовщина».

1. На какие социальные слои могло опираться российское самодержавие в начале XX в.? Аргументируйте свою точку зрения. 2. Поработайте в группах.

Ответьте на вопросы: а) какой деятель воспринимался российским обществом как оплот консерватизма (докажите, что он действительно был консерватором); б) какая из выдвинутых в начале XX в. программ развития России способствовала модернизации страны (докажите свою точку зрения)? После выступлений представителей групп выскажите свои суждения по проблеме «Границы осуществления программы модернизации: почему государственная власть не рискует проводить реформы в полном объёме?».

3*. Покажите взаимосвязь внутренней и внешней политики России в начале XX в. 4*. Напишите аналитическую справку «Основные направления внешней политики России в начале XX в.: цели, ресурсы и стратегические противники» от лица С. Ю. Витте или А. М. Безобразова. 5*. Используя ресурсы Интернета, подготовьте выступление на тему «Русско-японская война: национальный позор или школа мужества?».

6*. В начале XX в. в России появилось выражение «безобразовская клика». Используя дополнительные источники информации, объясните его. Определите, какую роль играла «безобразовская клика» во внешней и внутренней политике России. 7*. Дайте оценку внешней политики России в системе международных отношений конца XIX — начала XX в.

Источник: trojden.com

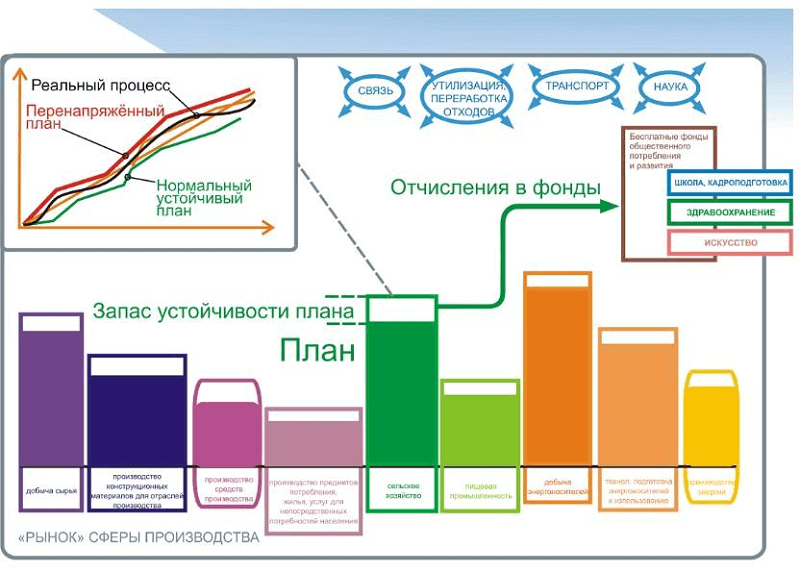

Границы осуществления программы модернизации почему государственная власть не рискует проводить

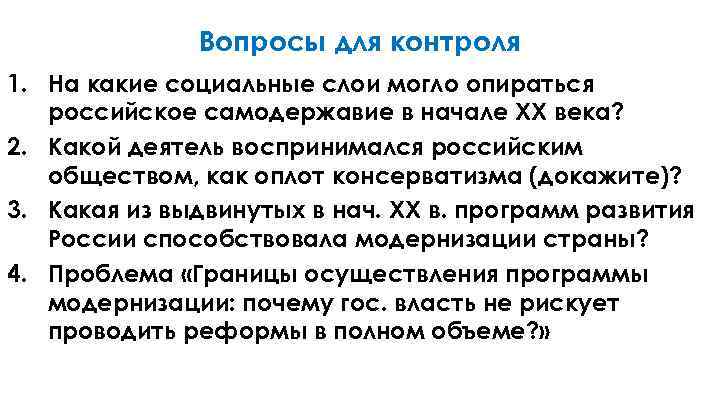

Вопросы для контроля

На какие социальные слои могло опираться российское самодержавие в начале ХХ века?

Какой деятель воспринимался российским обществом, как оплот консерватизма (докажите)?

Какая из выдвинутых в нач. ХХ в. программ развития России способствовала модернизации страны?

Проблема «Границы осуществления программы модернизации: почему гос. власть не рискует проводить реформы в полном объеме?»

Считаете ли вы, что Александр III был справедливо назван «миротворцем»?

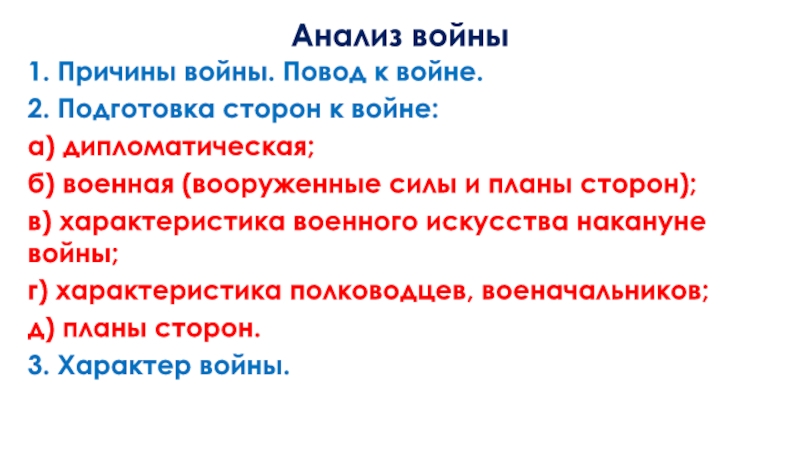

Анализ войны

1. Причины войны. Повод к войне.

2. Подготовка сторон к войне:

а) дипломатическая;

б) военная (вооруженные силы и планы сторон);

в) характеристика военного искусства накануне войны;

г) характеристика полководцев, военачальников;

д) планы сторон.

3. Характер войны.

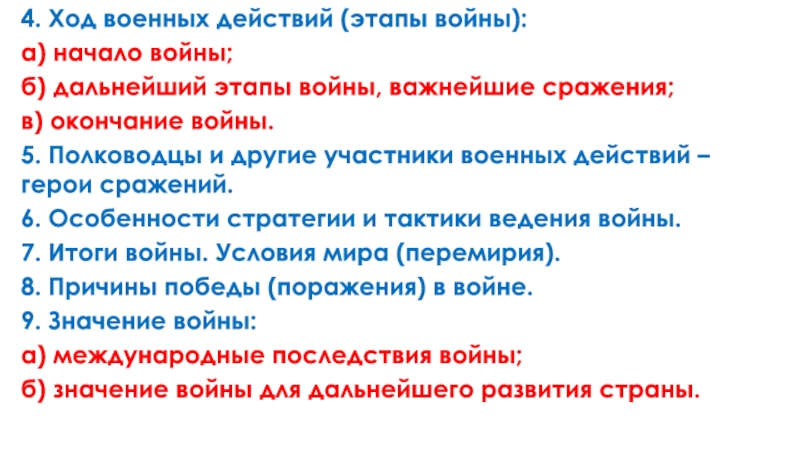

4. Ход военных действий (этапы войны):

а) начало войны;

б) дальнейший этапы войны, важнейшие сражения;

в) окончание войны.

5. Полководцы и другие участники военных действий – герои сражений.

6. Особенности стратегии и тактики ведения войны.

7. Итоги войны. Условия мира (перемирия).

8. Причины победы (поражения) в войне.

9. Значение войны:

а) международные последствия войны;

б) значение войны для дальнейшего развития страны.

Слайд 1Вопросы для контроляНа какие социальные слои могло опираться российское самодержавие

консерватизма (докажите)?Какая из выдвинутых в нач. ХХ в. программ развития России способствовала модернизации страны?Проблема «Границы осуществления программы модернизации: почему гос. власть не рискует проводить реформы в полном объеме?»

Слайд 2Считаете ли вы, что Александр III был справедливо назван «миротворцем»?

Слайд 3ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ НА РУБЕЖЕ ХIХ — ХХ вв. РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА. ЗападВостокЮгУчастие

Дальнего Востока.2. Борьба за влияние на Китай, Корею, Японию.

Экономическая экспансия в Иран, Среднюю Азию, Китай, Афганистан.2. Разграничение сфер влияния с Англией и другими великими державами.

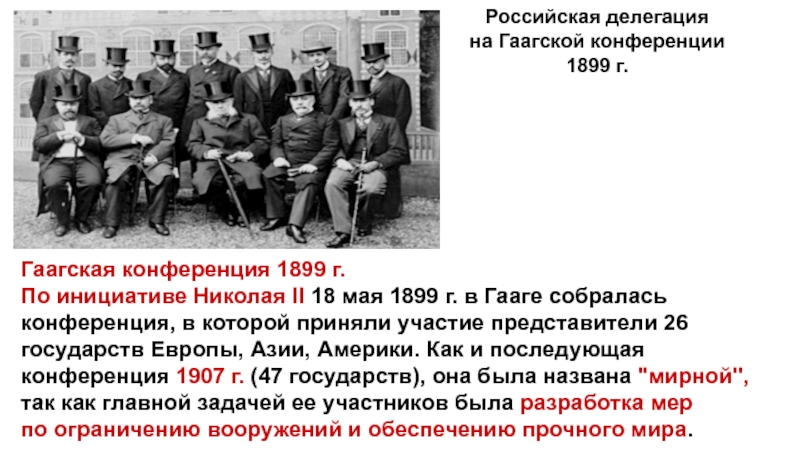

Слайд 4Гаагская конференция 1899 г. По инициативе Николая II 18 мая

представители 26 государств Европы, Азии, Америки. Как и последующая конференция 1907 г. (47 государств), она была названа «мирной», так как главной задачей ее участников была разработка мер по ограничению вооружений и обеспечению прочного мира.

Российская делегация на Гаагской конференции1899 г.

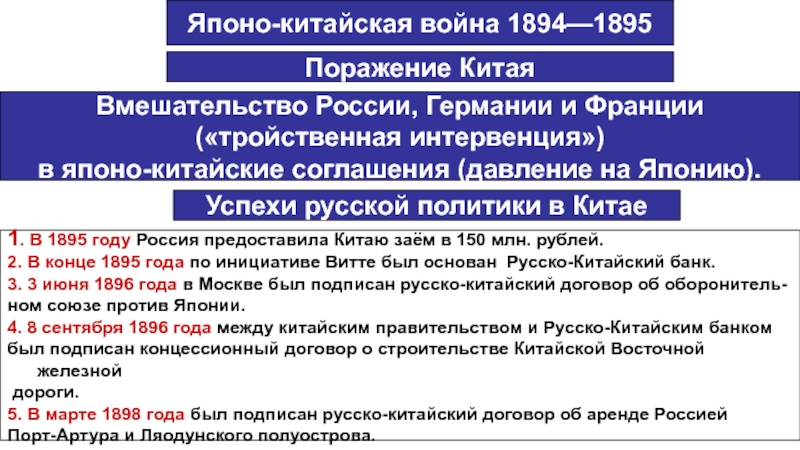

Слайд 6Японо-китайская война 1894—1895Поражение КитаяВмешательство России, Германии и Франции («тройственная интервенция»)

В 1895 году Россия предоставила Китаю заём в 150 млн. рублей. 2. В конце 1895 года по инициативе Витте был основан Русско-Китайский банк. 3. 3 июня 1896 года в Москве был подписан русско-китайский договор об оборонитель-ном союзе против Японии. 4. 8 сентября 1896 года между китайским правительством и Русско-Китайским банком был подписан концессионный договор о строительстве Китайской Восточной железной дороги. 5. В марте 1898 года был подписан русско-китайский договор об аренде Россией Порт-Артура и Ляодунского полуострова.

Слайд 7Российская империя в начале XX в.

Слайд 12Солдаты времен Русско-японской войны

Слайд 13Макет русского крейсера «Варяг». В строю с 1901 г

японской эскадрой. Ввиду угрозы захвата противником был затоплен командой.

Читать также: Государственные программы по приобретению жилья в тюменской области

Слайд 14Степан Осипович Макаров Командующий 1 Тихоокеанской эскадрой Верещагин Василий Васильевич

Слайд 15Генерал Р. КондратенкоКондратенко Роман Исидорович (12 ОК 1857-15 ДК 1904) —

сторонником мира с Японией; при этом создал фактически заново всю оборонительную систему города. Руководил отражением четырёх штурмов Порт-Артура, погиб при взрыве бомбы.

Слайд 16Маршал И. Ояма главнокомандующий вооруженными силами Японии А. Куропаткин Командующий

Слайд 17Рожественский

Зиновий Петрович

(1848-1909)Вице-адмирал,командующий 2 Тихоокеанской эскадройВице-адмирал

Хэйхатиро Того

(1847-1934)

Слайд 18Русская и японская делегации на мирных переговорах. Портсмут (США), июль-август

делегации С.Ю. Витте.

Слайд 19Медаль Красного Креста в память о Русско-японской войне 1904-1905 гг.

Слайд 20Анализ войны1. Причины войны. Повод к войне. Подготовка сторон к

искусства накануне войны;г) характеристика полководцев, военачальников;д) планы сторон.3. Характер войны.

Слайд 214. Ход военных действий (этапы войны)

действий – герои сражений.6. Особенности стратегии и тактики ведения войны.7. Итоги войны. Условия мира (перемирия).8. Причины победы (поражения) в войне.9.

Значение войны: а) международные последствия войны;б) значение войны для дальнейшего развития страны.

Слайд 22Домашнее задание. § 32. Письменно сделать анализ русско-японской войны по плану. (используя

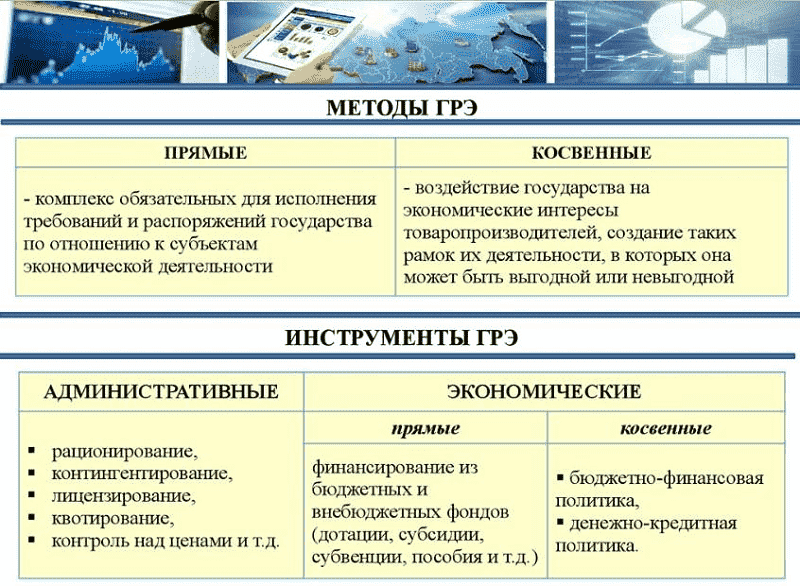

Под регулированием любой из систем понимается комплекс из действий, способов, управленческих решений, применяемых для корректировки данной системы. В разное время своего различия, различные типы экономических систем либо строились полностью полагаясь на государственное регулирование, либо полностью отрицали роль государства в экономическом развитии. Современные реалии говорят о том, что в некоторых сферах и областях данный инструмент является обязательным, но не отрицает существование частного бизнеса и партнерства с ним.

Государственное регулирование экономики – определение термина

Государственное регулирование экономики (ГРЭ) — комплекс из действий, способов, управленческих решений, применяемых для приведения экономической системы в нужное состояние. Осуществляется ГРЭ путем воздействия на ценообразование, социальную сферу, эмиссионную политику, бюджетную политику, иные экономические показатели.

Жесткое ГРЭ присуще административному (командному) типу экономических систем, характеризующемуся плановыми показателями, централизацией, монополией на ресурсы и директивным установлением цен.

Для модели рыночной экономики присущи снижение регулирующей функции государства, она основана на праве частной собственности, рыночном ценообразовании и конкуренции.

Однако, приведение экономической модели к рыночному типу может характеризоваться шоковой терапией, резкими изменениями, иными негативными процессами. Также следует признать, что существуют изначально неприбыльные отрасли, но необходимые для экономики. В данной ситуации, возникает необходимость ГРЭ даже при рыночной модели.

Роль государства в экономике

Роль государства в экономике определяется следующими направлениями:

Государственное регулирование экономики – цель, принципы и методы

Целью ГРЭ является обеспечение стабильного функционирования экономической системы в переходном периоде путем принятия определенных мер. Это могут быть меры законодательные, контрольные и иные. Они призваны помочь экономике приспособиться к изменяющимся условиям функционирования. Меры направляются на регулирование ресурсной базы, процесса производства, финансовых потоков.

Меры ГРЭ могут приниматься как на уровне федерации, так и локально.

Принципами ГРЭ являются:

Читать также: Эскп не отображается в программе, используемой для создания документов для государственной регистрации

Прямые методы ГРЭ характерны административной экономической модели, и предполагают директивные планы, ограничения, запретительные меры, обязательные к исполнению.

Косвенные методы характерны рыночной модели экономического развития, и задают только индикативные параметры («рамочные» условия). Они носят стимулирующий характер.

Воздействие различными методами с целью регулирования осуществляется на бюджетную политику, эмиссию денежных средств, распределение ресурсов.

Обнаружили ошибку? Пожалуйста, выделите участок текста.

не нашёл то, что искал

информация сложно подана

Расскажите, что вам не понравилось на странице:

Спасибо за отзыв, вы помогаете нам развиваться!

По мнению экспертов Форума, чтобы выйти на темпы экономического роста выше 3%, нужны дополнительные меры и стимулы. Среди них — изменение качества производственного капитала и рабочих мест, поддержание доходов населения, увеличение инвестиций в основной капитал, вложений в «экономику знаний», развитие жилищного строительства и отечественного экспорта.

«Можно отметить, что меры, которые приняло правительство, уменьшили масштабы спада российской экономики в 2020 году, по нашей оценке, на 1,8%, — подчеркнул Андрей Клепач. — В реальные доходы населения они добавили более 3 процентных пунктов. Иначе мы получили бы падение не около 5%, а 7-8%».

Главный экономист ВЭБ РФ отметил, что прекращение действия большинства мер в конце 2020 года и ограниченный эффект бюджетного правила будут препятствовать V-образному отскоку экономики в 2021 году и сдержат рост ВВП в 2021-2024 годах.

По словам эксперта, чтобы выйти на темпы роста выше 3%, нужны дополнительные социальные и секторальные меры, в том числе — для поддержания доходов населения.

«Ситуация с доходами населения, как мы видим за последние 7 лет, является крайне болевой точкой, серьезным социальным вызовом и ограничением для экономического роста», — отметил Андрей Клепач.

Президент ВЭО России и Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов напомнил, что основной целью модернизации не только социальной, но в целом экономической политики является устойчивое повышение уровня и качества жизни населения, именно на это должны быть направлены все преобразования.

«Оценка всех проводимых реформ должна проводиться именно через призму роста благосостояния россиян и уровня их жизни», — процитировал Сергей Бодрунов академика Леонида Абалкина.

Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член Правления ВЭО России Александр Широв отметил, что главная проблема — в социальной сфере.

«Наша экономика — это на 50% потребительский спрос, — уверен Александр Широв. — Понятно, что ни уровень, ни качество жизни, ни та оплата труда, которую получают большая часть работников, нас устроить не могут. — отметил ученый. — Нужно изменить качество производственного капитала, тех рабочих мест, которые у нас сейчас есть, потому что когда 30% рабочих мест являются низкотехнологичными и малооплачиваемыми, трудно ожидать высокий уровень доходов населения в этих секторах».

«Перед экономикой стоят фундаментальные вызовы и главный из них — это повышение уровня жизни и доходов населения, — поддержал коллег президент ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, вице-президент ВЭО России Александр Дынкин. — Есть два взаимосвязанных пути — экономический рост и инновационная экономика. И здесь нет того звена, потянув за которое, можно вытащить всю цепь, нет одного волшебного рецепта».

Читать также: Медицинское страхование программа государственной гарантий оказание гражданам рф бесплатной медицинской помощи

По словам академика Дынкина, пространство инновационной конкуренции в экономике ограничивает значительная доля госсектора. «Тиражирование инноваций означает способность создавать на своей территории высокую добавленную стоимость, — отметил Александр Дынкин. — Если это происходит, значит доля высококвалифицированного труда в национальной экономике растет и соответственно растет уровень жизни. Какие ресурсы можно использовать? Хотел бы отметить, что в странах инновационных лидерах госсобственность составляет 5-10%. Китай демонстрирует блестящие инновационные достижения при доле госпредприятий в выпуске ВВП порядка 30%.У нас, по скромным оценкам,государственная собственность составляет 45-50%».

«В России слабы институты защиты интеллектуальной собственности, высоки риски венчурных инвестиций, мы по-прежнему ориентируемся на линейные и вертикально интегрированные инновационные модели, в то время ка весь мир перешел к нелинейным, плоским структурам, -добавил Александр Дынкин. При определении посткризисной стратегии эти обстоятельства стоит учитывать».

Академик Абел Аганбегян назвал четыре главных драйвера экономического роста:инвестиции в основной капитал, вложения в «экономику знаний», жилищное строительство и развитие экспорта.

«Нам нужен финансовый форсаж — следует перейти с 2021 года на 10-14% рост этих драйверов, — уверен Абел Аганбегян. — У нас огромные внутренние резервы. В этом году они впервые перевалили за 600 млрд долларов».

По словам Абела Аганбегяна, переход к стимулированию экономического роста требует изменения бюджетного правила и «распечатывания» резервов. Эти средства, используя долгосрочные низкопроцентные инвестиционные кредиты, следует направить на технологическое перевооружение, создание новой транспортно-логистической инфраструктуры, введение новых мощностей высокотехнологичных отраслей.

Заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, член Правления ВЭО России Яков Миркин согласился с необходимостью использовать до 30-40% резервов для стимулирования инвестиций внутри страны, в том числе на закупки технологий и оборудования.

Ученый привел формулу сверхбыстрого роста экономики, которая включает умеренный, осторожный финансовый форсаж, рост монетизации, насыщенности кредитами и финансовыми инструментами при значимом сокращении процента и инфляции,регулирование счета капитала рыночными методами, снижение налоговой нагрузки до 31-32% ВВП и введение максимум стимулов для прямых иностранных долгосрочных портфельных инвестиций.

По словам Якова Миркина, необходим взвешенный рост торгового протекционизма, который через торговые и неторговые барьеры стимулирует перемещение в Россию производства, а также программа дешевой ипотеки и программа инвестиций для выравнивания уровня жизни для 15-20 регионов, являющихся зонами национального бедствия.

Все эти меры, по словам ученого, дадут 4-5% рост российского ВВП и масштабную реструктуризацию экономики, создадут основы для массовых прямых иностранных инвестиций и трансфертов технологий из-за рубежа.

По итогам форума будут подготовлены и направлены в органы государственного управления экспертные предложения в «Единый план достижения национальных целей до 2030 года».

Источник: gosudarprogram.ru