Данные для цитирования: . ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ // Евразийский Союз Ученых — публикация научных статей в ежемесячном научном журнале. Экономические науки. ; ():-.

Результаты проведенных при участии автора экспертиз государственных программ Российской Федерации (далее – госпрограммы), а также оперативного анализа и последующего аудита (контроля) за их исполнением позволили выявить проблемы как системного, так и специфического характера, и предложить пути их решения.

1) Одной из главных проблем при использовании госпрограмм в качестве инструмента долгосрочного бюджетного планирования, является отсутствие в настоящее время актуального прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период и Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года.

Для решения этой проблемы необходимо разработать долгосрочный бюджетный прогноз, содержащий, в том числе предельные объемы расходов («потолки») на реализацию госпрограмм на период их действия, сформированные исходя из консервативного варианта прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, минимизации риска сокращения госпрограмм, либо приоритезации госпрограмм. На основе указанного долгосрочного прогноза необходимо сформировать Концепцию долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года.

Глава государства принял решение повысить минимальную зарплату

2) Следующей проблемой является частая корректировка нормативной правовой базы, регламентирующей разработку и реализацию госпрограмм, оказывающей негативное влияние на качество подготавливаемых документов и их практическую реализацию.

Для устранения этой проблемы Минэкономразвитию России при изменении нормативной правовой базы в части госпрограмм необходимо указанную информацию оперативно доводить до ответственных исполнителей и усилить контроль за ее реализацией.

Проведенный анализ показал, что Положение о Минэкономразвития России, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 437 «О Министерстве экономического развития Российской Федерации», не предусматривает функций указанного органа по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере формирования и реализации госпрограмм. В целях повышения ответственности за качество разработки и реализации госпрограмм, предлагается включить перечисленные функции в Положение о Минэкономразвития России [1].

3) Очередной проблемой является отсутствие полноценной системы стратегических документов, задающих актуальные приоритеты социально-экономического развития и государственной политики в соответствующих сферах реализации госпрограмм.

В целях устранения этой проблемы в действующие стратегические документы предлагается внести изменения и/или сформировать новые отраслевые стратегии, содержащие актуальные цели и приоритеты государственной политики, а также обеспечить обязательное включение в госпрограммы показателей стратегических документов, относящихся к сфере их реализации.

Максим Цыганков об использовании данных при оценке государственных программ и политик

По результатам государственного аудита (контроля) выявлены наиболее распространенные недостатки госпрограмм в части анализа целевых показателей (индикаторов), к которым можно отнести:

- легко достижимые, ведомственные показатели;

- недостаточно обоснованный выбор целевых показателей (индикаторов) госпрограмм;

- неизменность показателей (индикаторов) на весь период реализации госпрограммы;

- слабовыраженную динамику показателей (индикаторов);

- нечеткость целевых показателей (индикаторов);

- избыточное количество целевых показателей (индикаторов);

- наличие интервальных показателей (индикаторов) «больше», «меньше»;

- отсутствие целевых показателей (индикаторов) для субъектов Российской Федерации [2, c.267].

4) Особый порядок разработки и реализации федеральных целевых программ (далее – ФЦП) усложняет процесс подготовки и реализации госпрограмм и не способствует повышению их эффективности.

Следует отметить, что в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588 (далее – Порядок разработки госпрограмм) [3], в их состав включаются ФЦП и подпрограммы. При этом порядок разработки и реализации ФЦП регламентирован постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 594 «О реализации Федерального закона «О поставках продукции для федеральных государственных нужд» [4]. Наличие двух порядков, регламентирующих разработку и реализацию ФЦП, не способствует формированию единой системы программно-целевого планирования.

Проект концепции и решения об утверждении ФЦП вносит в Правительство Российской Федерации Минэкономразвития России, а не ответственный исполнитель соответствующей госпрограммы. ФЦП, включенные в состав госпрограмм, утверждаются отдельными постановлениями Правительства Российской Федерации. При этом различаются процедуры формирования, рассмотрения, утверждения, реализации и отчетности по ФЦП и отчетности по госпрограммам.

Координацию деятельности государственных заказчиков ФЦП по подготовке и эффективной реализации ее мероприятий участниками целевой программы осуществляет государственный заказчик-координатор ФЦП. Вместе с тем реализацию госпрограммы в целом организует ответственный исполнитель, который осуществляет на постоянной основе мониторинг ее реализации, принимает решение о внесении изменений и несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) госпрограммы, а также конечных результатов ее реализации [2, c.278].

При внесении изменений в ФЦП возникает необходимость одновременного внесения изменений в два акта Правительства Российской Федерации (об утверждении ФЦП и об утверждении госпрограммы), что на практике не реализуется.

Аналогичная ситуация сложилась с ведомственными целевыми программами (далее – ВЦП), которые в соответствии с Порядком разработки госпрограмм совместно с основными мероприятиями входят в состав подпрограмм. При этом Положение о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2005 г. № 239 [5]. Федеральный орган исполнительной власти, являющийся главным распорядителем средств федерального бюджета согласовывает проект ВЦП, а также представляет отчет о ее выполнении Минэкономразвитию России.

Таким образом, происходит размывание ответственности между ответственными исполнителями, главными распорядителями средств федерального бюджета и Минэкономразвития России за достижение целевых показателей (индикаторов) госпрограмм и входящих в их состав ФЦП и ВЦП.

ФЦП и ВЦП стали первыми инструментами программно-целевого планирования, но с появлением госпрограмм, подпрограмм и основных мероприятий необходимость в их реализации существенно снизилась.

Для упрощения формирования, повышения прозрачности и эффективности госпрограммы (в конечном счете программного бюджета) ФЦП и ВЦП необходимо исключить из состава госпрограмм, т.к. они дублируют функции подпрограмм и мероприятий госпрограмм соответственно.

Также следует отметить, что бюджетным законодательством не предусматривается продление сроков реализации действующих и принятие новых ФЦП.

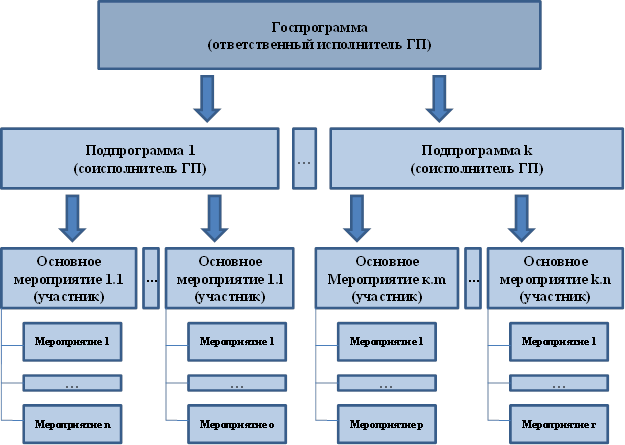

Структура госпрограммы без учета ФЦП и ВЦП представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Структура госпрограммы без учета ФЦП и ВЦП

(предложение автора)

5) В госпрограммах практически не учитываются иные, кроме расходов федерального бюджета, инструменты реализации государственной политики в соответствующих сферах.

Значительная часть госпрограмм затрагивает вопросы, практическое решение которых осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. Однако механизм, позволяющий обеспечить взаимосвязь федеральных госпрограмм с госпрограммами субъектов Российской Федерации в аналогичных сферах, в нормативных и методических документах отсутствует.

На основе проведенного анализа предлагается Минэкономразвитию России организовать взаимодействие ответственных исполнителей, соисполнителей и участников госпрограмм по формированию сводного перечня целей госпрограмм в сферах совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации для координации с госпрограммами субъектов Российской Федерации.

Также необходимо активизировать работу по оказанию поддержки реализации госпрограмм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ, осуществление которых является необходимым условием достижения результатов соответствующих госпрограмм Российской Федерации, путем предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации единой субсидии.

6) Выявлено, что госпрограммы в отдельных случаях характеризуются значительным числом соисполнителей/участников, что усложняет процедуры их формирования и приводит к отсутствию межведомственного взаимодействия, несоблюдению сроков согласований и необходимости принятия ответственными исполнителями дополнительных решений по координации деятельности всех участвующих в реализации мероприятий госпрограмм. При этом ответственным исполнителям госпрограмм не всегда предусматриваются бюджетные ассигнования на их реализацию.

7) Федеральный бюджет с 2014 года исполняется в «программном» формате. Однако лишь 54,5 % расходов федерального бюджета на 2015 год направляются на реализацию госпрограмм. При этом отдельные направления деятельности необоснованно отнесены к непрограммным. Кроме того, низкий показатель доли программных расходов связан с тем, что до настоящего момента не утверждены 4 из 43 государственных программ, предусмотренных перечнем госпрограмм Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. № 1950-р [6]. При этом расходы на реализацию этих четырех госпрограмм составили бы порядка 40 % расходов федерального бюджета. Таким образом, с принятием указанных госпрограмм федеральный бюджет будет «программным» почти на 95 %.

8) Ряд госпрограмм имеют большую долю «закрытых» расходов при наличии «открытых» расходов на их реализацию. Это не позволяет в полной мере обеспечить соответствие распределения бюджетных ассигнований, утверждаемых федеральным законом о федеральном бюджете, и актов Правительства Российской Федерации об утверждении госпрограмм.

Необходимо обеспечить формирование и утверждение открытых (при необходимости – сокращенных) версий всех госпрограмм.

9) В большинстве госпрограмм отмечается неоптимальная система отчетности и формальный характер оценки их эффективности.

В настоящее время результаты оценки эффективности госпрограмм практически не используются при их корректировке и в бюджетном планировании, несмотря на наличие соответствующих норм в законодательных и иных нормативных правовых актах.

Необходимо разработать единые формы и порядок формирования отчетности по госпрограммам, а также единую методику оценки эффективности госпрограмм.

10) В сроки подготовки отчетов по госпрограммам отсутствует статистическая отчетность по значительной части показателям, не представляется возможным провести оценку степени достижения целей и решения задач госпрограмм, что является одной из составляющих оценки эффективности госпрограмм в целом.

В связи с этим, представляется целесообразным рекомендовать ответственным исполнителям госпрограмм проработать вопрос с Росстатом о корректировке методики расчета показателей в целях представления официальной информации до 1 марта года, следующего за отчетным, и включения ее в отчетность.

11) Необходимо решать проблему недостатков структуры госпрограмм не удовлетворяющей единым требованиям (подходам) к программно-целевому структурированию расходов федерального бюджета:

- в отдельных госпрограммах выделяются подпрограммы, содержащие только инвестиционные расходы, направленные на достижение целей иных госпрограмм;

- имеют место случаи выделения отдельных подпрограмм, дублирующих направления реализации иных подпрограмм;

- в ряде случаев структура госпрограмм (подпрограммы и основные мероприятия) чрезмерно детализирована;

- реализацию госпрограммы осуществляет только ответственный исполнитель, соисполнители и участники отсутствуют. Госпрограмма носит ведомственный характер;

- в закон о федеральном бюджете включены расходы на подпрограммы, не предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации об утверждении госпрограммы.

Для решения указанных проблем ответственным исполнителям, Минэкономразвитию России и Минфину России необходимо устранить указанные недостатки госпрограмм, в целях повышения их качества формирования и эффективности реализации.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 437 «О Министерстве экономического развития Российской Федерации». Электронный ресурс. [Режим доступа] // https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77491/

- Заключение Счетной палаты Российской Федерации на отчет об исполнении федерального бюджета за 2014 год. Электронный ресурс. [Режим доступа] //

- Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации». Электронный ресурс. [Режим доступа] //

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26июня 1995 г. № 594 «О реализации Федерального закона «О поставках продукции для федеральных государственных нужд». Электронный ресурс. [Режим доступа] // https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7120/

- Постановление Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2005 г. № 239 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ». Электронный ресурс. [Режим доступа] //https://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=177864

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. № 1950-р «Об утверждении перечня государственных программ Российской Федерации». Электронный ресурс. [Режим доступа] // type=»book» name=»ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ » description=»В статье предлагаются рекомендации по повышению эффективности государственных программ Российской Федерации по результатам государственного аудита (контроля). » author=»Беляева Ольга Ивановна » publisher=»БАСАРАНОВИЧ ЕКАТЕРИНА» pubdate=»2017-02-04″ edition=»ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ УЧЕНЫХ_26.09.15_09(18)» ebook=»yes» ]

Источник: euroasia-science.ru

Государственные программы как инструмент повышения эффективности государственного управления

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность: в условиях демократического государства необходимыми требованиями

политического процесса выступают открытость, прозрачность и подотчетность действий

избранных властей. Для достижения этих характеристик политического процесса во многих

странах мира, как в признанных демократиях, так и в транзитных странах применяют анализ и

оценку государственных программ.

Цели:

— Разобрать государственные программы как инструмент повышения эффективности

государственного управления

Задачи:

• Изучить принципы программно-целевого планирования

• Распространение целевых комплексных программ

• Ознакомиться с возникновением государственных программ как одного из инструментов

программно-целевого метода

• Рассмотреть отличие государственных программ

• Провести анализ оценки эффективности

Методы исследования: Теоретический

2020

3.

ПРИНЦИП ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Основополагающим принципом программно-целевого планирования является

планирование от конечных целей к средствам, вплоть до программы конкретных

работ, обеспечивающей достижение поставленных целей.

2020

4.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММ

В 1960–1980-е годы целевые комплексные программы получили широкое

распространение как важнейшие составные части государственных

перспективных планов экономического и социального развития.

Эти документы разрабатывались:

• по отдельным отраслям народного хозяйства,

• отраслям промышленности, сельского хозяйства, транспорта,

• по союзным и автономным республикам,

• территориально-производственным комплексам.

2020

5.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ КАК ОДНОГО

ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО МЕТОДА

Под влиянием успехов СССР в

гонке в США в конце 1960-х

годов начали активно

использоваться программноцелевые методы управления

и внедряться принципы

бюджетирования,

ориентированного на

результат. Однако вследствие

ряда организационных

проблем данная система

была свернута.

В России в ходе

широкомасштабной реформы

государственного управления,

Социально-экономическая

задача включающей

совокупность

взаимосвязанных реформ

начался возврат к практике

применения программноцелевых методов управления,

но на новой основе.

Развитие реформ,

недостижение в рамках,

административной реформы

в России планируемых

значений показателей,

вызвало необходимость

модификации используемых

инструментов, в том числе

возникновение

государственных программ

как одного из инструментов

программно-целевого

метода.

2020

6.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Определение государственной программы было дано в

Программе Правительства Российской Федерации по

повышению эффективности бюджетных расходов.

Государственная программа – это система мероприятий

и инструментов государственной политики,

обеспечивающих в рамках реализации ключевых

государственных функций достижение приоритетов и

целей государственной политики в сфере социальноэкономического развития и безопасности.

2020

7.

ОТЛИЧИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

Государственные программы отличаются от федеральных

целевых и ведомственных целевых программ, по объекту

управления

для государственной программы –

это сфера социальноэкономического развития и

безопасности;

для долгосрочной целевой

программы – системная

проблема;

для ведомственной целевой

программы – тактическая задача.

2020

8.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

Важной методологической особенностью государственных программ является использование

для достижения поставленных целей всех инструментов государственного управления:

бюджетное финансирование

меры государственного регулирования

механизмы взаимодействия с органами государственной

власти и местного самоуправления

государственными и муниципальными учреждениями

организациями иных организационно-правовых форм

Под мерами государственного

регулирования понимается

предоставление налоговых

льгот, регулирование цен и

тарифов, предоставление

государственных гарантий,

бюджетных кредитов,

реструктуризация

задолженности,

лицензирование деятельности

и т.п.

гражданами

2020

9.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

К инструментам государственной политики необходимо отнести

выстраивание отношений с другими публично-правовыми

образованиями, государственными и муниципальными учреждениями,

организациями иных организационно-правовых форм, гражданами.

В качестве характеристики программно-целевого инструмента

рассмотрим его связь с полномочиями. Из определения

государственной программы следует, что для достижения поставленных

целей реализуются ключевые государственные функции.

Для долгосрочной и ведомственной целевой программы обязательным

было лишь требование: иметь отношение к целям социальноэкономического развития или полномочиям.

2020

10.

• Попытка увязать полномочия с результатами

сделана путем принятия Указов Президента

Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607

«Об оценке эффективности деятельности органов

местного самоуправления городских округов и

муниципальных районов».

Принятие государственных программ на основе

связки «полномочие» – «действия» – «результат»

позволит осуществить управленческий процесс,

включая планирование, организацию и контроль.

• Для полноты картины цепочку целесообразно

дополнить «финансированием».

2020

11.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ

СОБОЙ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА.

ПРОГРАММА

ЧТО

Согласно Приказу Министерства экономического развития РФ от

20 ноября 2013 г. № 690 «Об утверждении Методических

указаний по разработке и реализации государственных

программ Российской Федерации» государственная программа

включает федеральные целевые программы, реализуемые в

соответствующей сфере социально-экономического развития

или обеспечения национальной безопасности Российской

Федерации.

• В основе реализации государственной программы лежит

программно-целевой метод.

• Особенность данного метода — можем наблюдать за

ситуацией, и влиять на ее последствия с позиций роста

эффективности в общественном смысле.

2020

12.

ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАЖАЮЩИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

данные показатели должны

отвечать определенным

требованиям или критериям:

специфичность;

Показатели реализации

программ могут

представлять собой

набор индикаторов

различного характера.

Могут выражаться в

форме:

• качественной

• количественной

Использование

качественных

показателей позволяет

получить экспертную

оценку характеристик –

эффективности

реализации

мероприятий

государственной

программы.

Для получения

достоверных

комплексных оценок

реализации программ

целесообразно

производить их оценку

с использованием

качественных и

количественных

показателей.

измеримость;

релевантность;

достижимость

2020

13.

В Методических указаниях по разработке и реализации государственных

программ Российской Федерации, утвержденных Приказом Министерства

экономического развития РФ от 20 ноября 2013 г. № 690, приводятся

следующие требования, которым должны соответствовать используемые

показатели (индикаторы):

адекватность;

точность;

объективность;

сопоставимость;

однозначность;

экономичность;

достоверность;

своевременность

и регулярность.

При оценке эффективности государственных программ в России следует применять группу критериев,

предложенную в Методических указаниях по разработке и реализации государственных программ РФ.

В данную группу критериев необходимо включить и критерий достижимости, поскольку намеченные

показатели обязательно должны быть потенциально достижимыми.

2020

14.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Оценка ее эффективности проводится при помощи устанавливаемых

на этапе разработки ожидаемых результатов реализации.

Анализ на соответствие целевых индикаторов и показателей

подпрограмм требованиям, предъявляемым к используемым

показателям:

1. Увеличение доли

среднесписочной численности

работников (без внешних

совместителей) субъектов малого и

среднего предпринимательства в

среднесписочной численности

работников (без внешних

совместителей) всех предприятий и

организаций. Показатель позволяет

судить об уровне развития малого и

среднего предпринимательства.

2. Рост оборота продукции,

производимой предприятиями.

Показатель рассчитывается на

основании показателя,

характеризующего оборот

предприятий от продажи товаров,

продукции, работ и услуг в Омской

области, и скорректирован на

индекс потребительских цен

области.

3. Рост количества субъектов малого

и среднего предпринимательства,

осуществляющих деятельность на

территории области. Показатель

позволяет выяснить, насколько

изменилось количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства в отчетном

году по сравнению с предыдущим.

2020

15.

4. Доля продукции,

произведенной субъектами

малого и среднего

предпринимательства, в общем

объеме валового

регионального продукта

области.

6. Рост объема иностранных

инвестиций в экономику области в

2020 году на 40 процентов к уровню

2013 г. Ожидаемый результат

измеряется в процентах к

предыдущему году и рассчитывается

как прирост объема иностранных

инвестиций в экономику области в

отчетном году по сравнению

аналогичным показателем

предыдущего года в млн долл.

5. Рост объема инвестиций в

основной капитал в 2020 г. на

43,7 процента к уровню 2013 г.

Рассматриваемый показатель

характеризует вложения,

способствующие покупке,

созданию и расширению

основных фондов предприятия.

7. Доля устраненных нарушений

законодательства в сфере

государственного регулирования

тарифов (цен) в общем объеме

выявленных нарушений – 80

процентов. Рассматриваемый

показатель отражает — эффективность

работы по выявлению и устранению

нарушений законодательства в сфере

государственного регулирования

тарифов.

2020

16.

Анализируемая государственная программа нарушает требование

объективности:

• возникает проблема совпадения оценщика государственной программы с ее

исполнителем.

Государственная программа «Развитие

экономического потенциала области»

нуждается в показателе, который бы

отражал степень достижения результатов

реализации государственной программы

в целом, а также подпрограмм, основных

мероприятий и ВЦП.

С этой целью для каждого уровня

государственной программы необходимо

установить целевые индикаторы.

• Это связано с реализацией / не реализацией отдельных мероприятий.

• Государственная программа может быть признана реализованной даже при

наличии не выполненных мероприятий.

• В идеале, все запланированные мероприятия должны быть выполнены в

полной мере. Но на практике такие ситуации встречаются не часто.

2020

17.

КРИТЕРИИ

КРИТЕРИИ

В Порядке принятия решений

о разработке государственных

программ области, их

формировании и реализации

предусмотрены следующие

критерии:

• если E > 100 процентов – выполнение

государственной программы эффективно;

• если E = 100 процентов – выполнение

государственной программы обеспечено на

уровне запланированных показателей;

• если E < 100 процентов – выполнение

государственной программы неэффективно.

2020

18.

МОЖЕТ ЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА БЫТЬ

РЕАЛИЗОВАНА НА

100%?

Необходимо пересмотреть данные нормативы. Например, в

Методических указаниях по разработке и реализации

государственных программ Российской Федерации,

установлены следующие нормативы:

Таким образом, государственная

• Эффективность реализации государственной программы

признается высокой, в случае если значение ЭРгп составляет

не менее 0,90.

• Эффективность реализации государственной программы

признается средней, в случае если значение ЭРгп составляет

не менее 0,80.

• Эффективность реализации государственной программы

признается удовлетворительной, в случае если значение ЭРгп

составляет не менее 0,70.

• В остальных случаях эффективность реализации

государственной программы признается

неудовлетворительной.

целевого подхода, применение

программа представляет собой

новый инструмент программнокоторого в последнее время

набирает обороты.

Государственные программы

нуждаются в корректной методике

оценки эффективности их

реализации

2020

Источник: ppt-online.org

Государственное решение (определение)

Выбор и обоснование определенных действий государственных органов, направленных на достижение общественных целей.

2) Цели – общественные

3) Решения должны показать четко, какие действия нужно принять, чтобы решение было реализовано

Типы государственных решений

· Политические и административные

· Запрограммированные и незапрограммированные – бюджет – запрогр. Чрезвычайные обстоятельства, изменение экономической ситуации – незапрогр.

Типовые проблемы

34.Основные стадии и факторы процесса принятия решений. Каковы основные отличия политических и административных решений?

Структура принятия и реализации государственных решений.

А + В + С

·

|

Начинается с проблемы, нужна четкая формулировка.

· Попытка определить, какие альтернативы решений могут быть. Они изучаются, выясняют, какая в большей степени соответствует имеющимся ресурсам, поставленным целям, может быть реализована органами.

· Дальше принимается решение, связанное с конкретными формулировками.

· После того, как оно принято – оно публикуется или публично высказывается

· После начала реализации начинается период, связанный с анализом текущего решения

Факторы процесса принятия решений:

- Лицо, принимающее решение (ЛПР)

- Зависимые от ЛПР переменные

- Независимые от ЛПР переменные

- Ограничения на параметры зависимых и независимых переменных – область допустимых решений

- Альтернативы

- Критерии для оценки альтернатив

- Возможности осуществления принятого решения

По существу 4 этапа:

· Рассмотрение конкретным органом гослвасти

· Принятие соответствующим законодательным органом власти до соотв. Экспертизы

Что нужно для успеха госполитики:

· Стратегическое целеполагание – четкое соотношение стратегических и долгосрочных целей с тактическими задачами

· Системность и упорядоченность действия – действия разных органов должны соотноситься

· Наличие детально разработанных и узаконенных механизмов и процедур. Они должны быть основания на имеющихся административных процедурах.

Это всё единые требования, чтобы госполитика была не только лозунгом, но и реалией.

Формирование проблем государственных решений

Общественные проблемы – политические проблемы – государственные проблемы

1) Политическая повестка – проблема должна быть структурирована в соответствующих планах государственных органов, так же она должна быть озвучена президентом перед Фед. Собранием.

2) Она должна войти в соответствующие планы политической деятельности. Должны войти проекты.

3) Проблема должна войти в органы исполнительные и законодательные

4) С обсуждения Госдумы выходит на государственный уровень, когда принимаются соответствующие нормативно-правовые документы.

Формулирование проблемы

· Ранжирование приоритетов – приоритеты должны быть предоставлены

· Выбор уровня анализа – может быть на уровне государства, а может быть и семейный. Уровень анализа отличается по уровне цели, которую ставят

· Выявление причины проблемы. Могут быть многозначные. Когда причина одна и когда их больше 10 – обе ситуации плохи.

Типология целей:

· Субстанциональные цели – содержательные, связаны с ценностями.

Инструментальные цели – способы достижения задач. Целью может быть повышение бюджетной обеспечсенности региона – способ развития региона и достижения других задач.

Политические решения – решения, опирающиеся на властные полномочия принимающего их лица (ЛПР) и предусматривающие распределение (перераспределение) общественных ресурсов в интересах определенных социальных групп.

Административные решения – решения, направленные на реализацию функций гос. органов в соответствии с существующими нормами и правилами.

Следует различать политические и административные решения.

Политические — концентрированное выражение политического руководства. Они подчинены осуществлению общих интересов и общих целей социальных групп, либо данного сообщества. Даже если политические решения принимаются на региональном уровне или в рамках какого-то местного сообщества, они затрагивают интересы государственного союза людей, функционирование государственной власти.

Административные решения представляют собой акты управленческих действий, регулирующих функционирование отдельных видов производственно-хозяйственной, социальной и культурной жизни людей и текущей практической деятельности отдельных организаций.

Политические решения, в отличие от административных, всегда прямо или косвенно адресованы определенным общественным группам людей, служат средством регулирования отношений между ними, являются способом выражения и реализации социальных интересов и целей. Они — результат деятельности субъектов политической власти и политического руководства. В соответствии с принципом приоритетности политики в государственном управлении политические решения имеют доминирующее значение по отношению к административно-управленческим.

· Запрограммированные и незапрограммированные

Запрограммированные решения – рутинные, повторяющиеся, имеющие аналоги в прошлом (принятие бюджета).

Незапрограммированные – инновационные (принятие ФЦП, нац. Проекты)

Запрограммированные решения являются ответной реакцией на периодически повторяющиеся организационные проблемы. Когда правила сформулированы, принятие запрограммированных решений могут осуществлять подчиненные менеджера, освободив его для решения других задач.

Незапрограммированные решения являются ответной реакцией на возникновение уникальных, нечетко определяемых и неструктурированных ситуаций, которые имеют для организации важные последствия. Многие незапрограммированные решения включают стратегическое планирование, поскольку неопределенность велика, а решения сложны

Государственные решения группируются по многим основаниям. В частности:

· по уровню субъектов в системе государственной власти и управления — решения федеральных, региональных и местных органов;

· по характеру целей и задач — решения политические или административные, руководящие и исполнительские, стратегические или оперативно-тактические, общегосударственные или относящиеся к отдельным областям государственной жизни;

· по сферам жизнедеятельности общества — решения хозяйственно-экономические, социальные, по проблемам государственного строительства и управления, культурного строительства и пр.;

· по масштабам охвата объекта управления — решения общесистемные, общеполитические, макроэкономические, микросоциальные (относящиеся к отдельным группам производственно-экономических и социальных коллективов); по управленческим функциям — вопросам планирования, организации, контроля и др.

Примерами политических решений служат: государственные программы, социально-экономические, социально-политические концепции и военно-стратегические концепции, законодательные акты конституционного характера, принятые Федеральным Собранием РФ, Указы Президента России по общим вопросам деятельности государства и др.

В числе административно-управленческих решений следует назвать постановления Правительства России, а также приказы и распоряжения министерств и ведомств.

Решения на региональном уровне формулируются в виде законов, принимаемых представительными органами власти, конституций республик, уставов областей, краев, постановлений глав администраций субъектов Федерации и др. Они могут быть как политико-правовыми, так и административными актами.

Административные решения федеральных правительственных органов и субъектов Федерации могут нести в себе политический аспект в той мере, в какой они выступают средством реализации общефедеральной политики или Основного Закона государства. И вообще подчеркнутое нами различие между политическими и административными решениями относительно, поскольку, как говорилось, государственное управление по природе своей явление политическое. Политика же — определяющий уровень (в смысле значимости) управления. Это признается и отдельными зарубежными авторами. Например, французский политолог М. Понятовский разделяет руководство общественными делами на три уровня: политика — означает, что делать и почему; исполнение — как делать и при помощи чего; администрирование — подсобное средство.

Политические решения – решения, опирающиеся на властные полномочия принимающего их лица (ЛПР) и предусматривающие распределение (перераспределение) общественных ресурсов в интересах определенных социальных групп.

Административные решения – решения, направленные на реализацию функций гос. органов в соответствии с существующими нормами и правилами.

Запрограммированные решения – рутинные, повторяющиеся, имеющие аналоги в прошлом (принятие бюджета).

Незапрограммированные – инновационные (принятие ФЦП, нац. Проекты)

Следует различать политические и административные решения.

Политические — концентрированное выражение политического руководства. Они подчинены осуществлению общих интересов и общих целей социальных групп, либо данного сообщества. Даже если политические решения принимаются на региональном уровне или в рамках какого-то местного сообщества, они затрагивают интересы государственного союза людей, функционирование государственной власти.

Административные решения представляют собой акты управленческих действий, регулирующих функционирование отдельных видов производственно-хозяйственной, социальной и культурной жизни людей и текущей практической деятельности отдельных организаций.

Политические решения, в отличие от административных, всегда прямо или косвенно адресованы определенным общественным группам людей, служат средством регулирования отношений между ними, являются способом выражения и реализации социальных интересов и целей. Они — результат деятельности субъектов политической власти и политического руководства. В соответствии с принципом приоритетности политики в государственном управлении политические решения имеют доминирующее значение по отношению к административно-управленческим.

Примерами политических решени й служат: государственные программы, социально-экономические, социально-политические концепции и военно-стратегические концепции, законодательные акты конституционного характера, принятые Федеральным Собранием РФ, Указы Президента России по общим вопросам деятельности государства и др.

В числе административно-управленческих решений следует назвать постановления Правительства России, а также приказы и распоряжения министерств и ведомств.

Государственные решения группируются по многим основаниям. В частности:

· по уровню субъектов в системе государственной власти и управления — решения федеральных, региональных и местных органов;

· по характеру целей и задач — решения политические или административные, руководящие и исполнительские, стратегические или оперативно-тактические, общегосударственные или относящиеся к отдельным областям государственной жизни;

· по сферам жизнедеятельности общества — решения хозяйственно-экономические, социальные, по проблемам государственного строительства и управления, культурного строительства и пр.;

· по масштабам охвата объекта управления — решения общесистемные, общеполитические, макроэкономические, микросоциальные (относящиеся к отдельным группам производственно-экономических и социальных коллективов); по управленческим функциям — вопросам планирования, организации, контроля и др.

35.Что по Ч. Линдблому является слабыми сторонами рационального (корневого) метода принятия решений? Каковы преимущества инкрементального (отраслевого) подхода?

Основные теоретические подходы:

· Нормативный – Г.Саймон – корневой подход. Основное отличие заключается в слещующем:

o Сам процесс – центральное действие в системе управления

o С Т,З, нормативного продхода процесс принятие решений заключается в:

§ Сопоставление с ресурсами

§ Определить наиблее приемлемые альтернативы.

· Поведенческий – Ч.Линдблюм — Реально политики никогда не анализуют альтернативы, реально они принимаются по-другому. Отталкиваясь от существующих. Инерементальный. Отталкиваясь от существующих приращений и постепенно шаг за шагом. Это завивист от особенностей интересов политиков.

Реальные политические и госрешения ориентируются на инетерсы.

Модели политики – Г. Аллисон

36.Принятие государственных решений в РФ. Приведите примеры альтернатив конкретного государственного решения. Какие критерии можно использовать для их сравнительной оценки?

ЕГЭ, Альтернативы – всего 3: Когда экзамен принимает школа, когда какой-то промежуточный орган или когда сам университет.

37.Как можно воздействовать на политическую проходимость решения? Приведите примеры использования стратегий, повышающих политическую проходимость.

Источник: infopedia.su