Государственной экономической программой называется комплекс иерархически соподчиненных целей, важных для развития хозяйства страны, а также совокупность средств их достижения в установленные сроки. Программы бывают обычные и чрезвычайны. Обычные среднесрочные программы составляются, как правило, на пять лет с ежегодной корректировкой и продлением на один год (скользящее программирование). Чрезвычайные программы разрабатываются в критических ситуациях, например, в условиях кризиса, массовой безработицы, опасной инфляции; они, как правило, краткосрочные.

В настоящем Законе применяются следующие понятия: областная целевая программа (далее, если не оговорено, — программа) -взаимоувязанный по содержанию, срокам выполнения, ресурсам и исполнителям согласованный комплекс целевых мероприятий (работ) правового, организационного, экономического, финансового, социального характера, направленный на решение приоритетных проблем развития инфраструктурного, социально-экономического, природно-ресурсного потенциала области, который может включать несколько подпрограмм, направленных на реализацию конкретных задач программы, и финансируемый из областного бюджета;

Виды государственной службы

подпрограмма — часть (раздел) программы, разработка, реализация и управление которой осуществляется исходя из масштабности и степени сложности решения программных проблем;

региональная программа развития местного самоуправления — вид областной целевой программы, включающий в себя согласованный комплекс мероприятий развития муниципальных образований, увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам реализации;

государственный заказчик областной целевой программы (далее -государственный заказчик) — администрация Брянской области;

заказчик областной целевой программы (далее — заказчик) — орган государственной власти Брянской области;

губернаторская программа — областная целевая программа, имеющая приоритетное значение для развития области;

разработчик программы — юридическое или физическое лицо, осуществляющее разработку программы;

исполнитель программы — юридическое лицо, ответственное за реализацию конкретных программных мероприятий;

региональная проблема — устойчивая ситуация, оказывающая негативное долгосрочное воздействие на общественно-политическую и (или) социально-экономическую ситуацию в области, сформировавшаяся на территории Брянской области, для изменения (преодоления) которой необходимы целенаправленные действия.

Классификация областных целевых программ:

По функциональной ориентации областные целевые программы подразделяются на:

социально-экономические — программы, формирующие целенаправленное преобразование социальной и производственной сфер, реализующие в этих сферах крупные структурные отраслевые и межотраслевые изменения, подлежащие согласованию и регистрации в Реестре региональных программ экономического и социального развития субъектов Российской Федерации в Министерстве экономического развития и торговли;

1.1. Понятие «государственная служба»

социальные — программы, предусматривающие меры социальной поддержки населения, структурные преобразования в сфере образования, здравоохранения, культуры;

экологические — программы, направленные на осуществление природоохранных мероприятий и организацию безопасности жизнедеятельности населения;

инновационные — программы, обеспечивающие внедрение и распространение научно-технических достижений в производстве и осуществляющие научно-техническую перестройку производства;

научно-технические — программы, связанные с развитием новых перспективных направлений науки и техники, основанных на достижениях фундаментальных исследований, с решением прикладных проблем в науке, технике, технологии.

По срокам реализации программы могут быть: краткосрочные -продолжительностью до 2 лет; среднесрочные — от 3 до 5 лет; долгосрочные -свыше 5 лет.

Общегосударственная программа фиксирует основные и желательные для общества в целом ориентиры экономического и социального развития. Общегосударственные программы направлены на деятельность государственного сектора, а также на регулирование деятельности частных фирм.

Региональные программы охватывают деятельность отдельных частей экономики. В ряде стран социально-экономическое развитие регионов осуществляется посредством регионального планирования.

Целевые программы предусматривают развитие конкретных направлений (научных исследований), поддержку отдельных групп населения (пенсионеров, военнослужащих).

Чрезвычайная программа разрабатывается в тех случаях, когда экономика находится в кризисном состоянии (последствия климатических, экологических катастроф, ведения военных действий, экономических кризисов).

Государственное программирование наиболее распространено в странах Западной Европы, а также в Японии, менее в США и Канаде, где предпочтение отдается текущему регулированию экономики. Программирование экономики применяется в развивающихся странах. Это объясняется тем, что развивающиеся страны сталкиваются в своем развитии с проблемами, преодолеть которые через механизм стихийного регулирования экономических процессов невозможно.

Государственные программы носят рекомендательный, ориентирующий (индикативный) характер. Они не обязательны для выполнения частным сектором экономики. Но, несмотря на свой рекомендательный характер, государственные программы имеют сильную поддержку, которая обеспечивает их значительную эффективность и реализуемость. Государственное программирование — это своего рода инвестиционные программы, рекомендуемые и поддерживаемые экономическими и социальными ресурсами всего государства, гарантирующие развитие общества в заданном направлении. Планируя и регулируя сферу внутренних и внешних экономических отношений, государство стремится добиться необходимой координации воспроизводственных потоков в разных секторах экономики в соответствии с потребностями национального хозяйства как целого.

Некоторые из этих программ являются превентивными, т. е. призванными предотвратить надвигающиеся нежелательные последствия. По времени действия государственные программы подразделяются на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Особое место среди государственных программ обычно занимают государственные программы национализации и приватизации. Уровень государственного программирования в разных странах различен, но само государственное программирование экономики существует практически во всех странах с рыночной экономикой.

Таким образом, в современных капиталистических странах государство активно вмешивается в экономику, стараясь воздействовать в зависимости от необходимости на ситуацию на том или ином рынке (производства, обмена, труда и т. п.). Наиболее развитой механизм государственного регулирования экономики сложился в странах Западной Европы (Франция, ФРГ, Италия, Скандинавские государства и др.), Японии, ряде быстро развивающихся государств Юго Восточной Азии и Латинской Америки Особенно важную роль государственное регулирование экономики играет в развивающихся странах, создающих независимую национальную экономику, и в бывших социалистических государствах, осуществляющих переход от планового хозяйства к рыночному.

Несмотря на очевидную эффективность государственного регулирования экономики, опыт многих стран доказывает, что подобное вмешательство не должно быть тотальным — экономику нельзя держать в полном подчинении у государства. Вот почему основной принцип государственного регулирования экономики часто выражается фразой «не помешай рынку».

В экономической истории имеется множество примеров, когда государство, полагаясь исключительно на административные методы управления экономикой, не только было не в состоянии решить насущные проблемы, но и способствовало их усугублению. С другой стороны, государство должно соблюдать меру и в использовании экономических методов регулирования рынка, поскольку некоторые из них, например налоговая или денежная политика, по силе своего влияния на экономику вполне могут быть сравнимы с централизованным планированием. Так, в конце 70 х гг. во многих государствах правительства фактически утратили чувство меры в применении экономических методов регулирования, и это привело к серьезной деформации ряда рыночных процессов. Платой за неосмотрительность стал рост безработицы, переплетенный с инфляцией и расстройством денежной системы.

Таким образом, вмешательство государства в современную экономику является необходимым. Основные направления его экономической деятельности могут быть сведены к следующим: 1) разработка, принятие и организация выполнения рыночного законодательства (правовой основы рынка);

- 2) обеспечение сохранности рыночного механизма и создание условий для его нормальной работы, сглаживание структурных и региональных диспропорций в экономике, организация экологически безопасного производства;

- 3) гарантированное осуществление справедливого распределения доходов.

Современный рынок предъявляет к экономической деятельности государства довольно жесткие и специфические требования. Везде, где деятельность государства соответствует этим требованиям, она способствует укреплению рыночного механизма, улучшению состояния государственных финансов и обеспечению социально экономических прав членов общества.

Федеральные целевые программы.

Федеральные целевые программы являются важным рычагом воздействия государства на экономику и позволяют комплексно и системно решать проблемы экономической и социальной политики страны на тех направлениях, где другие способы неэффективны или неприемлемы.

Федеральные целевые программы являются основным и эффективно действующим программно-целевым инструментом реализации приоритетных направлений развития экономики Российской Федерации.

В России разработано множество целевых программ:

Развитие социальной инфраструктуры — Программа «Жилище» на 2002-2010 годы, Программа «Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2008 года», Программа «Социальное развитие села до 2012 года», Программа «Культура России (2006-2010 годы)» , Программа «Социальная поддержка инвалидов на 2006-2010 годы» , Программа «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007-2011 годы», Программа «Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев на 2008-2012 годы»; Развитие транспортной инфраструктуры — Программа «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)», Программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах»; Новое поколение — Программа «Реформирование системы военного образования в Российской Федерации на период до 2010 года», Федеральная целевая программа развития образования на 2006-2010 годы, Программа «Русский язык» на 2006-2010 годы, Программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», Программа «Дети России» на 2007-2010 годы; Безопасность и экология — Программа «Мировой океан», Программа «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года», Программа «Государственная граница Российской Федерации (2003-2010 годы)», Президентская программа «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации», Программа «Реструктуризация запасов ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов, приведение системы хранения и эксплуатации во взрывопожаробезопасное состояние на 2005-2010 годы» и т. д.

Источник: vuzlit.com

Основные виды государственных программ.

Все программы в России, как правило, можно подразделить на 3 вида:

Классификация государственных программ.

1. По уровню разработки: федеральные – региональные – местные.

- 2. По масштабу:

- Средне- и краткосрочные программы развития России.

- Межгосударственные программы с участием России.

- Президентские целевые программы.

- Федеральные целевые программы, затрагивающие отдельные общегосударственные проблемы. 174 штуки.

- 3. По структурной принадлежности: отраслевые (Атомная энергия) / функциональные (борьба с преступностью) / комплексные (государственная служба).

- 4. По срокам: д

Краткосрочные — до 3 лет;

— Среднесрочные — 3-5 лет;

— Долгосрочные — 5 лет и больше. обычно 5-15),

3 цикла, определяющих место государственных программ:

- Процесс формирования. ЗАКОН. Группы интересов, соперничество. 2 изъяна – представительства и прямой демократии.

- ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ – основная роль принадлежит программам.

- ОЦЕНКА.

Методика разработки государственных программ.

Основные этапы работы с программой

- Отбор проблем для программной разработки

- Разработка целевой программы

- Экспертиза и оценка целевой программы

- Утверждение программы

- Управление реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения

Одна из главных методических задач, решаемых в ходе подготовки программы ориентация всех ее разработчиков на общую схему работы, что позволит последовательно приближаться к реализации цели.

Каждое мероприятие также должно предусматривать вариантное решение, объемы, источники и порядок финансирования, учитывать изменение общих финансовых условий (динамику цен, инфляцию, учетные ставки), разнообразные финансовые инструменты (банковский кредит, облигации), ответственность за реализацию заданий и формы контроля.

Необходимо установить, что посредством федеральных целевых программ, решаются только крупные общефедеральные проблемы, которые невозможно решить другими методами. Одним из признаков этого является межведомственный характер программных мероприятий.

Кроме того, необходимо использование тендеров для разработки программ. Введение независимого института оценки программных предложений с целью выявления их эффективности и результативности и представления заключения Минфину и др. государственным органам.

Предлагая ту или иную экономическую или социальную проблему в качестве объекта целевой программы следует четко показать эффективность и результативность использования программного механизма в этом случае.

1.Под эффективностью программы следует понимать,

во-первых, решение поставленных задач именно на основе реализации включенных в программу заданий;

во-вторых, — уместность предложенных в программе специальных механизмов (стимулов, льгот);

в-третьих, — экономию затрат в программном варианте по сравнению с периодом, когда подобная программа не разрабатывалась и не выполнялась. 2.Результативность программы — это, во-первых, мера соответствия ожидаемых результатов поставленной цели, во-вторых, — степень приближения к последней, в-третьих, — прямые и позитивные воздействия на социальную, демографическую, экологическую ситуацию, а также на определяющие ее параметры экономического развития.

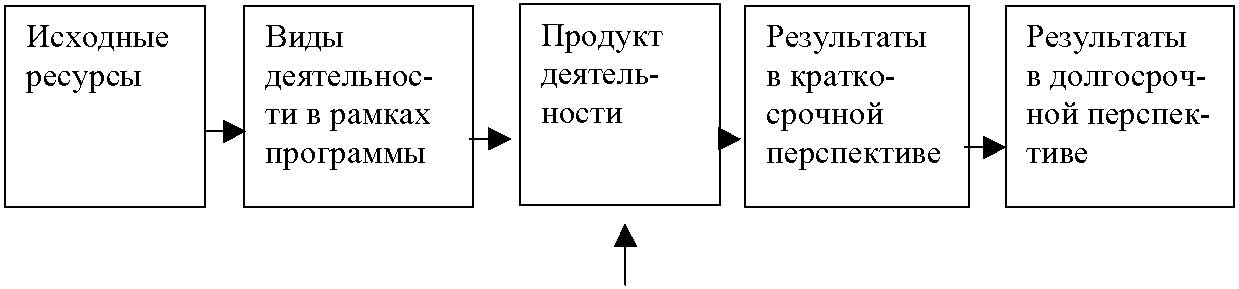

Анализу взаимосвязей, на которые предположительно опирается программа, обьино способствует разработка воплощаемой в программе «логической модели». В рамках этой модели каждая количественная характеристика работы будет соответствовать конкретной части логической модели, показывая цепь связей между ресурсами, мероприятиями и целями программы. Разработка и представление логики программы является для ее авторов и менеджеров стимулом для формулирования лежащей в ее основе «концепции программы» и может помочь в выявлении противоречивых или нереалистичных ожиданий ее различных участников. Пример простой логической модели показан на рис. 1Рис. 1. Пример логической модели

Рис. 2. Схема разработки программы

- Стадии процесса управления включают:

- инициализацию — организацию и запуск программы и ее частей;

- планирование работ программы;

- организацию и контроль работ программы;

- анализ и регулирование хода работ программы.

Методологическая системная модель управления программой состоит из трёх блоков:

процесс управления осуществлением программы.

Субъекты управления — это активные участники разработки программы, взаимодействующие при выработке и принятии управленческих решений в процессе его осуществления (стейкхолдеры). К основным субъектам управления программой относятся: инвесторы, государственный заказчик, генподрядчики, исполнители.

Объектами управления могут быть:

- программы (подпрограммы);

- контракты (проекты), реализуемые в организациях или на предприятиях;

- фазы жизненного цикла объекта управления: концепция, разработка, реализация, завершение.

Процесс управления осуществлением программы реализуется посредством прямой и обратной связей между субъектами и объектами управления и представляет собой более сложную структуру. Её составляют уровни управления, функции управления, стадии процесса управления и завершение программы и его частей.

В свою очередь, уровни управления включают:

- стратегический уровень охватывает весь жизненный цикл программы и соответствует ее организационно-экономическому уровню;

- годовой уровень управления рассматривает работы программы, выполнение которых запланировано в течение года;

- оперативный уровень управления — работы, выполнение которых запланировано в течение текущего времени.

Источник: studfile.net

Государственная программа понятие виды

Разделение программ на группы, виды, классы в соответствии с разными классификационными признаками рассматривалось и предлагалось целым рядом исследователей программно-целевого управления. Несмотря на это общепринятая классификация целевых программ так и не создана, что обусловлено в первую очередь крайним разнообразием видов программ и множеством характеризующих их признаков.

Рассмотрим разделение государственных программ на классификационные группы в соответствии с их целевой ориентацией, характером и природой проблем, которые будут решаться в процессе реализации программы. По виду целей, достижению которых призвана служить программа, можно выделить следующие виды программ:

1) социальные (социально ориентированные) программы направлены на решение проблем социальной природы, повышение степени удовлетворения материальных и духовных потребностей, рост уровня и совершенствования образа жизни, изменение характера и облегчение условий труда, претворении принципа социальной справедливости, уменьшение различий и сближение уровней жизни разных групп и слоев населения, улучшение распределительных отношений, социальное обеспечение. К социально ориентированным относятся государственные программы, непосредственно связанные с развитием культуры, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, обеспечением потребностей в жилье, коммунальных услугах, коммуникациях, повышением доходов людей и семей, улучшением демографической ситуации, решением проблем переселения, миграции, защитой социально уязвимых слоев населения.

2) научно-технические, инновационные программы нацелены на развитие фундаментальных и прикладных научных исследований, продвижение в области научно-технического и технико-технологического прогресса, освоение достижений науки и техники, их применение в экономике с целью повышения эффективности производства, качества продукции, товаров, услуг, повышения их конкурентоспособности. К этому классу относятся программы, направленные на решение важнейших научно-технических проблем, освоение и широкомасштабное внедрение принципиально новых видов техники и технологии, комплексное осуществление крупных научно-технических проектов отраслевого и межотраслевого характера с охватом всего цикла «наука — техника — производство — применение».

3) инвестиционные программы и крупные инвестиционные проекты программного характера связаны с долговременным, стратегическим вложением капитала с целью обеспечения устойчивого развития, роста экономического потенциал, укрепления положения страны, ее регионов на внутренних и мировых рынках, создание предпосылок существования будущих поколений людей, повышения эффективности функционирования экономики. Программы этого класса охватывают освоение новых территорий, зон источников природных ресурсов, создание, строительство крупных производственных объектов, модернизацию, обновление основных средств производства, развитие производственной инфраструктуры.

4) экологические программы ориентированы на бережное использование природных богатств, охрану и предотвращение недопустимого загрязнении земли, водного и воздушного бассейна, Мирового океана, всемерное сохранение естественных природных условий существования людей.

5) программы безопасности направлены на обеспечение и повышения уровня следующих видов безопасности:

— оборонная (военная) безопасность, обеспечивающая подавление угрозы нападения и захвата территорий страны, нанесения военных ударов, совершения террористических актов;

— экономическая и финансовая безопасность, предусматривающая предотвращение экономических и финансовых кризисов, дефолта, обеспечение устойчивого функционирования экономики, сбалансированность бюджетов всех уровней, подавление угрозы превышения предельно допустимых значений внутреннего и внешнего долга, последовательную ликвидацию угроз криминализации и коррумпированности экономики;

— предотвращение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создающих угрозу нормальному существованию людей и функционированию экономики, состоянию окружающей среды.

Подобное разделение содержит значительные элементы условности, связанные с пересечением, совмещением различных видов программ. В большинстве случаев программы имеют смешанный характер.

Используется разделение программ по признаку способа действий, применяемых путей, обеспечивающих снятие, подавление, ослабление назревшей проблемы. Во главу угла при подобной классификации программ ставится объект действий, на преобразование которого направлены программные усилия.

По признаку способа действий могут быть выделены следующие виды программ:

1) производственные, решающие задачи подъема, расширения, увеличения производства определенных видов продукции, товаров, услуг;

2) ресурсные, направленные на развитие ресурсного потенциала, эффективное использование и экономию затрат трудовых, материальных, финансовых, информационных ресурсов, вовлечение в хозяйственный оборот вторичных ресурсов, освоение нетрадиционных ресурсных источников, комплексное, многоцелевое использование ресурсов;

3) отраслевые, ставящие своей задачей подъем, коренное развитие определенных отраслей и под отраслей экономики, отраслевых производств;

4) территориальные (региональные), ориентированные на осуществление обширного комплекса действий, мер, обеспечивающих социально-экономическое развитие региона с учетом его истории, национального состава населения, природных условий, сложившейся ситуации, возникших проблем;

5) маркетинговые, призванные поддерживать и интенсифицировать продвижение производимых товаров и услуг на рынки сбыта, способствовать приобретению и потреблению товаров, активизировать спрос на товары и услуги, осваивать новые сегменты рынка;

6) организационно-управленческие, направленные на преобразование и качественное совершенствование управления экономическими объектами, процессами, отношениями, модернизацию хозяйственного механизма, перестройку организационных структур;

7) внешнеэкономические, представляющие программы развития внешней торговли, сотрудничества и углубления мировых интеграционных процессов, осуществления совместных проектов.

По срокам реализации можно выделить:

— долгосрочные (продолжительность 10-20 лет);

— среднесрочные (продолжительность 5-10 лет);;

— краткосрочные (продолжительность 3-5 лет).

Стоит отметить, что в определение сроков реализации государственных программ имеют значение такие документы, как прогнозы, стратегии, концепции и программы отраслевого развития, инвестиционные программы с государственным участием.

Обладает выраженной целесообразностью и предметностью классификация целевых программ по признаку уровня их принадлежности или сферы, охватываемой действием программы. Группирование программ по уровням масштабности и значимости позволяет выстроить их иерархию. Четкая классификация программ по этому признаку в научной литературе и в изданных, принятых методических руководствах отсутствует, но в определенной мере разделение программ по уровню их значимости и зоны действия практически имеет место. Так принято выделять следующие типы программ:

— федерального уровня (федеральные программы) или общегосударственные программы, направленные на решение народнохозяйственных проблем развития всей экономики страны и социальной сферы или ее крупнейших регионов и распространяющие свое действие на все или многие сферы общественного производства, отрасли, регионы страны;

— уровня субъектов Российской Федерации (региональные программы), призванные решать проблемы экономического и социального развития регионального уровня, охватывающие своим действием в основном экономику субъекта Российской Федерации;

— отраслевого уровня, направленные на решение проблем определенной отрасли экономики и содержащие мероприятия преимущественно отраслевого характера;

— развития крупных городов, территориально-административных образований (муниципальные программы);

— развития отдельных организаций: корпораций, акционерных компаний, государственных унитарных предприятий, финансово-промышленных групп.

Наряду с выделением программ разного уровня представляется полезным классифицировать их также по признаку масштабности. На роли критерия масштабности способны претендовать несколько показателей, включая суммарный или среднегодовой объем в денежном выражении намечаемой к выпуску продукции, общий объем затрат на осуществление программы, потребность программы в инвестициях и другое. Пока получил распространение показатель общего объема финансирования программы по годам программного периода и его доля, выделяемая из федерального бюджета. Эти показатели оцениваются на начальных этапах разработки программы или устанавливаются до разработки в виде исходного условия, ограничения.

На основании анализа опыта осуществления ряда программ предлагается ввести следующие градации программ по уровню масштабности:

— сверх крупномасштабные программы, требующие полного объема финансовых вложений более 150 млрд. руб. и среднего объема более 15 млрд. руб.;

— крупномасштабные программы с общим объемом потребных финансовых ресурсов от 30 млрд. до 150 млрд. руб. и среднегодовым объемом от 3 млрд. до 15 млрд. руб.;

— среднемасштабные программы, требующие суммарного объема вложений от 3 млрд. до 30 млрд. рублей и среднегодового объема от 300 млн. до 3 млрд. рублей;

— низкомасштабные программы, требующие общего объема финансовых вложений от 300 млн. до 3 млрд. руб. и среднегодового объема от 50 млн. до 500 млн. руб.;

— маломасштабные программы с потребным объемом вложений до 300 млн. рублей.

По источнику финансирования государственных программ можно выделить программы финансируемые:

— из средств федерального бюджета;

— из средств бюджета субъекта Российской Федерации;

— из средств бюджетов муниципальных образований;

— из средств внебюджетных фондов (в том числе, Фонда социального страхования Российской Федерации;

— из средств государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций.

Источник: studbooks.net