Аннотация статьи

особенности

государственное управление

Ключевые слова

Андриенко Ирина Руслановна

Семина Лариса Анатольевна

Государственное и муниципальное управление

«Актуальные исследования» #18 (45), май ’21

Поделиться

Цитировать

Актуальные исследования

# 18 ( 45 ), май ‘ 21

Государственное управление осуществляется в разнообразных формах. Все ли из них подлежат регулированию нормами административного права? Отвечая на этот вопрос, мы констатируем, что формы государственного управления бывают правовыми и неправовыми. Такая классификация форм имеет большое теоретическое значение для понимания самой сущности исследуемого понятия.

Дело в том, что государственное управление как деятельность по проведению государственной политики, осуществляемая различными методами может проявляться в самых разнообразных формах, начиная от таких важных, как издание индивидуальных правовых актов управления, и заканчивая такими обыденными, как проведение организационного совещания. Все эти формы в той или иной степени реализуют государственное управление, однако, далеко не все из них имеют правовое значение, а, следовательно, не все из них интересуют административное право в качестве объекта для исследования [2].

Формы государственного устройства. Видеоурок по обществознанию 10 класс

Правовая форма государственного управления – это юридически оформленное деяние органа исполнительной власти (иного властного субъекта), его представителя (должностного лица), осуществленное в рамках компетенции и влекущее юридические последствия, т.е. обладающее свойствами юридического факта.

Правовая форма государственного управления характеризуется набором признаков, среди которых:

- установление в нормативно-правовом акте, что подразумевает наличие нормативно-правового регулирования содержания, процедуры осуществления, основных юридических последствий применения данной формы;

- государственно-властная природа, т.е. осуществление посредством применения такой формы государственного управления властных полномочий в отношении объектов государственного управления;

- подзаконность полномочий органов управления и их должностных лиц, что означает соответствие формы государственного управления нормативно установленной компетенции применяющего ее органа;

- исполнительно-распорядительное действие в качестве содержания формы, т.е. форма должна оформлять собой действие, совершаемое в интересах осуществления государственного управления, т.е. исполнительное и (или) распорядительное действие [4].

Неправовая форма государственного управления – это деятельность, совершаемая любым из властных субъектов административного права, хотя и в рамках действующего законодательстве, однако, без какого-либо юридического оформления, чаще всего в рамках повседневной деятельности, носящая внутриорганизационный, вспомогательный характер по отношению к внешней исполнительно-распорядительной деятельности органа государственного управления. Т.е. к неправовым мы отнесем, в частности, и те действия субъекта административного права, которые осуществлены им вне рамок его компетенции, без непосредственной цели реализации принадлежащих ему властных полномочий.

ДИСТАНЦИОННАЯ форма обучения «Экономика и управление на предприятии» — выпуск 2023!

Государственное управление основано на использовании в основном правовых форм, поскольку именно они обеспечивают соблюдение принципа законности и возможность контроля за деятельностью органов государственного управления. Как справедливо отмечает Ю.М. Козлов, не все формы государственного управления можно признать формами осуществления исполнительной власти. Часть из них носит внутри аппаратный характер, предназначена для внутренней организации процесса государственного управления. Правовые же формы всегда влекут за собой четко выраженные юридические последствия, а потому они и в максимальной степени претендуют на обозначение их в качестве административно-правовых форм управления.

К неправовым формам государственного управления относятся организационные действия и материально-технические операции.

Организационные действия – совокупность действий, выполняемых субъектами государственного управления по организационному обеспечению собственной деятельности.

К ним относят проведение совещаний, семинаров, круглых столов, распространение передового опыта, разработку прогнозов, программ, организацию взаимодействия, координацию действий, инструктирование, проведение проверок, контроль за деятельностью, исполнение, инспектирование объектов и др.

Материально-технические операции – разновидность внешнего проявления управленческой деятельности, не влекущей юридических последствий, направленная на обеспечение реализации правовых форм и организационных действий в сфере управления [18].

Под методами государственного регулирования экономики обычно понимают прямое влияние государства на рыночные условия и функционирование компаний, на создание необходимых условий для действия рыночного механизма.

Существуют прямые методы государственного регулирования экономики и косвенные. Прежде всего, это использование административных средств, связанных с влиянием на экономические отношения в стране. Они характеризуются сильным влиянием на поведение властей соответствующих групп интересов и регулируют их отношения.

Прямые методы (административное регулирование) очень разнообразны. К ним относятся:

- разрешение на осуществление определенных действий (лицензирование);

- обязательные правила проведения действий или их запрещение, а также их регистрация;

- выпуск государственных контрактов;

- принудительные и финансовые санкции;

- мониторинг и контроль.

Косвенные экономические методы государственного регулирования не означают открытого сильного влияния со стороны государственных органов. Это делается в первую очередь путем создания условий, которые могут влиять на мотивацию определенного экономического поведения (посредством стимулов, материальных стимулов и других).

В рамках административной реформы в России одной из приоритетных областей для реализации стала оптимизация функций исполнительной власти, где Правительственная комиссия по административной реформе изучила 5634 функции. Оптимизируя функции органов исполнительной власти, Комиссия по административной реформе пришла к выводу о том, что их следует разделить на типы федеральных органов исполнительной власти — это было реализовано в Указе Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структура федеральных органов исполнительной власти».

Как видно выше, выявление и описание принципов государственного управления является сложной интеллектуальной проблемой. Но не меньшие трудности заключаются в способе применения принципов в практике государственного управления. Прежде всего, мы должны принять во внимание, что модели, отношения и отношения, отраженные в концепции принципов, имеют социальную (социальную) природу. Фактически они действуют в основном как тенденция, как объективное условие, возможность и потенциал, которые требуют активных, целенаправленных и организованных действий для их реального осуществления. В некоторой степени принципы являются открытыми явлениями.

Но это выполнимо при условии, по крайней мере, следующих предпосылок:

- во-первых, с постоянным и углубленным изучением закономерностей, взаимоотношений и отношений государственного управления, их содержания, требований к субъективной деятельности, проявлений изменений в социальных условиях;

- во-вторых, с существованием и постоянным совершенствованием механизма применения принципов государственного управления, что предполагает единство теории и практики управления, рационализированный процесс совершенствования государственного управления;

- в-третьих, при наличии системы стимулов, гарантий и средств защиты, обеспечивающей практическую реализацию принципов государственного управления, непосредственно связанных с их нормативной консолидацией.

Главное – это понимание диалектических принципов государственного управления. Явления, которые они отражают, развиваются, и количественный рост одних их сторон приводит к качественным преобразованиям других. Источником такого развития являются внутренние и внешние (системные) противоречия.

В процессах развития есть отрицание одних аспектов, проявление принципов воспитания других. Все это, конечно, влияет на характер и результаты применения принципов государственного управления и требует интерпретации принципов в отношении конкретных ситуаций. Кроме того, в разных социальных и деловых условиях, под влиянием различных факторов бизнеса, один и тот же принцип государственного управления проявляется по-разному. Поэтому невозможно применять принцип публичного управления в целом абстрактно, когда необходимо учитывать однозначное место и время соответствующего процесса управления.

Принципы государственного управления взаимосвязаны. В случае практики управления очень важно знать конечный результат их комбинированного применения, поскольку применение одного принципа, рассматриваемого отдельно, значительно отличается от его применения в сочетании с другими принципами. Однако это, так сказать, один из аспектов взаимосвязи принципов государственного управления, указывающий на зависимость отдельных принципов от других. Другой аспект заключается в том, что в социальной реальности все принципы применяются одновременно, и необходим целостный взгляд на их применение. Принципы государственного управления применяются в их системе и как система.

Развитие государственного управления и изменения (реформы), предпринятые в то же время, показали, что систематическое применение принципов государственного управления часто забывают и предпринимаются попытки выявить определенные «деловые» проблемы на основе одного или двух принципов, которые должны применяться.

Рецензент – Коган Е. Г.

Источник: apni.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ

инструмент государственного регулирования экономики, обеспечивающий достижение перспективных целей и задач путем использования имеющихся ресурсов.

Содержание государственной программы связано с определением главной перспективной (стратегической) цели, подцелей в их соподчиненности («дерево целей»), этапов достижения цели, комплекса увязанных между собой мер по достижению целей (организационных, социально — экономических, научно — технических и др.), определением субъектов, участвующих в реализации программы, механизма реализации, включая источники финансирования, методы стимулирования, ответственности и др.

Начало использования программно — целевых методов государственного регулирования относится к 30 — м гг. XX в. в индустриально развитых странах Европы. В середине 60 — х гг. данный метод относительно широко, особенно в США, использовался для целенаправленного формирования бюджетной политики, рассматривался как элемент непрерывного планирования. Министерством обороны США была разработана система ППБ (планирование — программирование — бюджетирование). На последующих этапах государственные программы стали более совершенными (были преодолены противоречия между программно — целевым и ведомственно — отраслевым принципами управления, значительно усовершенствованы методы разработки и реализации программ) и в настоящее время являются главным, стержневым элементом государственного регулирования экономики.

Большой опыт разработки и реализации Государственных программ был накоплен в СССР. Например, комплексная программа электрификации России (ГОЭЛРО) 1920 г., в последующем осуществлялась программная проработка наиболее важных проблем (экономических, научно — технических и др.). В конце 70—80 — х гг. перманентно разрабатывалась Комплексная программа научно — технического прогресса, основные параметры которой закладывались при составлении пятилетних планов развития страны. Однако многие государственные программы в силу особенностей командно — административной системы не были реализованы.

В современных условиях России государственным целевым программам придается большое значение. Вместе с тем ресурсные ограничения являются главным критерием при отборе проблем для программной проработки, что нередко приводит к приоритетности текущих (хотя и важных) проблем над стратегическими. При формировании федерального бюджета утверждается Перечень федеральных целевых программ, предполагаемых к финансированию из федерального бюджета.

Источник: vocable.ru

Современные инструменты государственного управления в Российской Федерации: проекты, стратегии, программы

Проект — комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание уникального результата в условиях временных и ресурсных ограничений.

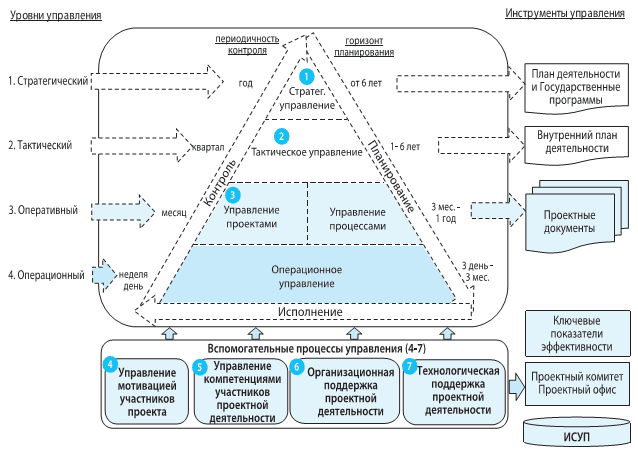

МОДЕЛЬ ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

У каждого проекта есть паспорт, в котором зафиксированы цель проекта, показатели, результаты, контрольные точки, бюджет. Паспорт проекта позволяет точно понять, что надо сделать, кто отвечает за результат и какие ресурсы выделены, — и появляется нацеленность на результат.

Планирование – одна из ключевых составляющих проектной деятельности. Планы проектов позволяют прочертить траекторию движения к цели, в результате каждый участник проекта знает, когда и что сделать, появляется ясность, собранность, предсказуемость, понимание цели.

Гибкость – в проектном управлении есть гибкость: есть критичные задачи и некритичные, есть возможность гибко менять планы. У проектной команды есть возможность управлять приоритетами и выполнять наиболее важные задачи, а не все сразу.

Проще межведомственное взаимодействие – руководитель проекта получает право в рамках проектной команды ставить задачи и давать поручения напрямую, а представители ведомств в команде проекта будут иметь полномочия принимать решения, а не проходить полные цепочки согласований.

Акцент на управление рисками, а не на реагирование на проблемы – в проектном управлении большое внимание уделяется управлению рисками и прогнозированию проблем, которые еще не случились, и выработке инструментов их предотвращения. Отчетность в рамках проектного управления – это во многом «отчетность за задачи будущего», оценка, есть ли риск невыполнения. Также есть система принятия решений о эскалации на тот уровень принятия решения, которого достаточно, чтобы разрешить риск. И в рамках проектного управления – это плановый режим.

Система мотивации – в паспорте проекта закреплены четкие и понятные всей команде цели, сроки и бюджет, если команда проекта эти цели достигает, уложившись в сроки и бюджет, то все получают проектные бонусы – таким образом все задействованные соисполнители оказываются в одной лодке, и даже межведомственная команда начинает работать сообща.

Стратегия — это генеральное направление действия, следование которому в долгосрочной перспективе должно привести к поставленной цели. Стратегия государственного управления направлена на определение наиболее действенного способа применения мощи государства в кризисной ситуации.

Для ее реализации необходим не гипотетический (вероятностный), а абсолютно точный научно обоснованный прогноз кризисных ситуаций, позволяющий оценить причину кризиса, его характер, имеющиеся и будущие стратегические ресурсы, выбрать адекватные механизмы и способы государственного стратегического управления коллективным поведением и взаимодействием людей в настоящем с расчетом на сколь угодно отдаленное будущее. Необходимость вовлечения сил и средств государства, адекватных кризисной ситуации, означает, что задачей государственного стратегического управления является смена курса в управлении с учетом стратегических целей, реорганизация органов власти и управления и координация их усилий по консолидации населения на основе общих социально и культурно значимых идей. Можно выделить стратегии внутренней деятельности (различные направления внутренней политики) и внешней деятельности государства. Выработка стратегии внешнеэкономической деятельности связана с определением тех же параметров экономической экспансии, но, прежде всего, на рынках восполняемых ресурсов: капиталов, техники и технологий, кадров.

На основе определения масштабов и напряженности экономической экспансии на внутреннем и внешнем рынках система программно-целевого государственного стратегического управления экономикой позволяет разрабатывать прогнозы экономической экспансии с учетом изменений в политике, научно-технических достижений, наличия резервов и др.

Стратегическое управление — это процесс принятия и осуществления стратегических решений, центральным звеном которого является стратегический выбор, основанный на сопоставлении собственного ресурсного потенциала предприятия с возможностями и угрозами внешнего окружения, в котором оно действует. Стратегию можно рассматривать как основное связующее звено между тем, что организация хочет достичь — ее целями, и линией поведения, выбранной для достижения этих целей.

ОНДП – основные направления деятельности Правительства

ФЦП – федеральные целевые программы

РЦП – региональные целевые программы

Государственная программа Российской Федерации — основной программный документ, непосредственно прописанный в федеральном бюджете Российской Федерации.

Представляет собой систему мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности.

Государственные программы Российской Федерации являются документами стратегического планирования.

Документ разрабатывается в рамках планирования и программирования на федеральном уровне федеральными органами исполнительной власти для достижения приоритетов и целей социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, определённых в стратегии социально-экономического развития Российской Федерации, отраслевых документах стратегического планирования Российской Федерации, стратегии пространственного развития Российской Федерации и основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации.

Государственной программой является система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности. Государственные программы позволяют в рамках программно-целевого метода конкретизировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики страны, обеспечивать прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, которые необходимо достигнуть в различные временные периоды, пути достижения результатов с использованием, в случае необходимости, различных форм поддержки на федеральном уровне.

Государственная программа включает в себя федеральные целевые программы и подпрограммы, содержащие, в том числе ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия органов государственной власти (подпрограммы). Деление государственной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности, и сложности решаемых в рамках государственной программы задач.

Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках государственной программы. Инструментом государственного управления социально-экономическим развитием России являются государственные программы.

Государственные программы разрабатываются исходя из положений концепций долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации и основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на соответствующий период, федеральных законов, решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. Государственные программы, направленные на социально-экономическое развитие одного или нескольких субъектов Российской Федерации, включают мероприятия по регулированию и координации деятельности по достижению целей социально-экономического развития соответствующей территории, реализации комплексных проектов, которые невозможно полностью отнести к одной из государственных программ, направленных на комплексное развитие отдельных отраслей экономики и социальной сферы, обеспечение национальной безопасности.

Данные государственные программы должны отражать аналитически (справочно) мероприятия, реализуемые на соответствующей территории в рамках отраслевых государственных программ, а также соответствующие таким мероприятиям расходы федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов государственных внебюджетных фондов и юридических лиц. Долгосрочные целевые программы разрабатываются органом исполнительной власти, органом местного самоуправления и подлежат утверждению соответствующим законодательным (представительным) органом, представительным органом местного самоуправления.

Формирование перечня долгосрочных целевых программ осуществляется органами исполнительной власти, местного самоуправления в соответствии с прогнозами социально-экономического развития Российской Федерации и социально-экономического развития соответствующей территории и определяемыми на основе этих прогнозов приоритетами. При помощи осуществления научно обоснованных государственных программ должны достигаться конкретные цели структурной, инвестиционной, научно-технической, социальной, экологической политики с учетом приоритетов и целей социально-экономического развития страны.

Опыт экономически развитых стран показывает, что социальные и экономические проблемы можно решать посредством государственных программ. Это свидетельствует о перспективности программно-целевого метода и его преимуществах по сравнению со сметным финансированием при решении ряда долгосрочных социально-экономических задач.

Данный метод позволяет также решать такие задачи, которые могут быть не эффективны, неподъемны или малопривлекательны для бизнеса. При отдельных положительных качествах частного капитала, он не во всех случаях 55 в состоянии обеспечить реализацию, например, ряда социальных и крупных инфраструктурных проектов в процессе экономического развития страны.

Особая роль целевых программ в рыночной экономике определяется тем, что рынок не всегда позволяет в полной мере мобилизовать дополнительные финансовые и материальные ресурсы для развития регионов. Успешно решая задачи использования ресурсов, он довольно плохо справляется с задачами их воспроизводства, требующими большей продолжительности инвестиционного цикла.

Поэтому все, что связано с приданием экономике поступательной целевой динамики в условиях дискретности крупных народнохозяйственных проблем, можно реализовать только с помощью программ. В условиях выхода из кризиса большое значение приобретает антиинерционный потенциал программного метода, его способность мобилизовать ресурсы на решение таких проблем, которые еще не вошли в структуру интересов сложившихся звеньев экономики и поэтому не могут быть решены в рамках их традиционного функционирования.

При этом программно-целевой метод в условиях выхода из кризиса позволяет проводить как конструктивные структурные сдвиги, так и смягчения негативных социально-экономических последствий. Программно-целевой метод планирования является одним из основных инструментов бюджета, ориентированного на результат, и наиболее ярко выражает его основные принципы.

Этот метод заключается в установлении или отборе приоритетных целей и задач использования бюджетных средств и разработке взаимоувязанных мероприятий по их достижению в заданные сроки. Бюджетное планирование заключается в системном планировании выделения бюджетных средств на реализацию утвержденных законом или нормативным актом целевых программ.

Базовая модель программного бюджетирования представляет собой процесс составления государственного бюджета, ориентированного на достижение результатов от финансирования государственных программ посредством государственных расходов. Программное бюджетирование использует анализ затраты-выгоды для целей принятия решения о распределении финансирования и оценивает соответствие достигнутых результатов программ их целям. Программная структура является связующим звеном между бюджетом и общим стратегическим планированием. Соответственно, программная структура является способом классификации расходов, но должна рассматриваться как инструмент анализа стратегических задач. Программное бюджетирование использует подход «сверху-вниз», в отличие от противоположно направленного подхода, используемого при традиционном бюджетировании.

Внедрение государственных программ как инструмента государственного управления было призвано обеспечить интеграцию стратегического и бюджетного планирования. Еще с середины 1990-х годов в России успешно действовали федеральные целевые программы. В 2004 году в рамках реформирования бюджетного процесса были сформированы новые принципы бюджетирования, ориентированного на результат. Это подразумевало развитие «связки» государственных расходов с конкретными целями. Тогда же были уточнены основные подходы к формированию целевых программ на всех уровнях бюджетной системы, а также получила распространение практика приоритетных федеральных проектов.

Однако активная фаза развития программно-целевых методов управления и бюджетирования в России началась только в 2010-е годы. Первые формальные основания для этого появились в 2010 году. В том числе они были заложены в Программе Правительства РФ по повышению эффективности бюджетных расходов (утверждена распоряжением Правительства РФ от 30 июня 2010 года № 1101-р) и в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации (утвержден постановлением Правительства РФ от 2 августа 2010 года № 588).

Перечень госпрограмм был утвержден распоряжением Правительства РФ от 11 ноября 2010 года № 1950-р. Программы были структурированы по пяти направлениям. Впоследствии в документ неоднократно вносились изменения. Количество программ на федеральном уровне регулярно корректировали, некоторые пункты из перечня так и остались непринятыми.

Количество федеральных программ постоянно меняется и будет меняться. В связи с этим правильнее называть не точное, а примерное их количество. Сейчас их насчитывается более 40. Помимо программ, прямо отражающих государственные функции (образование, здравоохранение, транспортная система), есть государственные программы развития отдельных территорий: Дальнего Востока, Арктической зоны, Калининградской области. Среди прочих осталась непринятой программа по развитию пенсионной системы, а программа по повышению обороноспособности была утверждена только в текущем году.

В то время как доля программных расходов в федеральном бюджете до последнего времени оставалась менее 60%, на региональном уровне показатель может приближаться к 100%. Стоит напомнить, что вне программного бюджета идет финансирование деятельности Президента РФ, Федерального собрания, Счетной палаты, Центризбиркома и прочие подобные расходы.

В 2018 году в рамках активного внедрения проектного управления часть государственных программ на федеральном уровне была переформатирована. Они были разделены на две части: проектную и процессную. Финансирование текущей деятельности относится к процессной части. Это определено специальным порядком, утвержденным постановлением Правительства РФ от 12 октября 2017 года № 1242. Несмотря на изменения, общая конструкция государственных программ как совокупности инструментов реализации государственной политики в определенной отрасли, сфере жизнедеятельности или отдельной территории остается.

Регионы и муниципалитеты также разрабатывают, утверждают и реализуют свои программы. Соответственно, это государственные программы субъекта Российской Федерации и муниципальные программы.

Государственные программы субъектов РФ в их новом формате появились впервые в 2010 году в Свердловской и Астраханской областях. В 2011 году к ним присоединились 15 регионов, в 2012-м — еще около 20. В 2015 году все субъекты РФ перешли на программно-целевой метод.

Общее количество действующих государственных программ в субъектах РФ — порядка 2,1 тысячи, то есть на один регион приходится в среднем 24–25 программ. Число муниципальных программ измеряется несколькими десятками тысяч.

В некоторых регионах, как, например, в Курганской и Самарской областях, насчитывается более 40 госпрограмм. В других (например, в Республике Алтай, Амурской области, Пермском крае и Москве) цифра не превышает 15.

Стоит отметить, что формально на уровне страны продолжают действовать федеральные целевые программы. Они стали частью государственных программ Российской Федерации. На уровне регионов и муниципалитетов никаких иных форм программ уже нет.

Дата добавления: 2021-02-10 ; просмотров: 407 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник: studopedia.net