Формирование здорового образа жизни считается приоритетным направлением в большинстве государств мира. Российская Федерация здесь не является исключением. Совсем недавно в нашей стране была принята программа «Здоровая нация — здоровая Россия». Главная цель программы — формирование у соотечественников бережного отношения к своему здоровью, психической и физической форме.

Для достижения цели была поставлена задача сделать здоровый образ жизни по-настоящему престижным и модным. Какими способами законодатели пытаются реализовать программу? Об этом будет рассказано в статье.

«Здоровая нация — здоровая Россия»: общая характеристика

Программа представляет собой определенную совокупность мероприятий, направленных на социально-экономическое и демографическое развитие путем модернизации системы здравоохранения. Особое место в программе уделяется финансированию медицины.

Законодатели именуют программу «началом глобальных перемен» в стране. По словам представителей власти, в России начали открываться оздоровительные центры, преобразуется система страхования, модернизируется отечественная медицина.

Чубайс о сокращении населения планеты Земля с 7 млрд до 1,5 млрд человек

При этом проект «Здоровая нация — здоровая Россия» в большей степени направлен на пропаганду здорового образа жизни. По статистике, приведенной органами здравоохранения, здоровье человека на 50% зависит от образа жизни, и лишь на 10% — от качества медицины. Можно ли назвать такой подход правильным? Вопрос спорный. По сути, разработчики программы пропагандируют профилактику.

Лечение же, за которое ответственна медицина, отходит на второй план.

Для чего нужна программа?

Многие граждане могут задаться вопросом об актуальности представленной программы. Для чего финансировать систему, основной целью которой является пропаганда здорового образ жизни? Неужели россияне недостаточно знают о важности ухода за собой? К сожалению, население нашей страны не отдают приоритета физической культуре и спорту, а потому необходимость в программе действительно имеется.

Разработчики программы понимают, что большинство населения переносит ответственность за собственное состояние на систему здравоохранения, которая в данном случае является внешним фактором. Действительно, отечественная медицина оставляет желать лучшего. Однако и сами граждане должны периодически заботиться о своем здоровье. Необходимо избавиться от вредных привычек и уделить большее внимание физической активности, а поможет в этом проект «Здоровая нация».

Основные направления программы

Проект «Здоровая нация — здоровая Россия» имеет следующие направления:

- Подготовка профессионалов в медицинской сфере, которые могли бы принять участие в реализации оздоровительных мероприятий, а также программ, направленных на формирование здорового образа жизни среди населения.

- Подготовка информационно-коммуникационных программ, целью которых является отказ людей от курения, алкоголя и прочих вредных привычек.

- Формирование масштабных программ, которые можно реализовывать совместно с различными общественными институтами. Это, например, церковные, государственные, общественные, предпринимательские и прочие виды сообществ.

Государственные программы как инструмент управления публичными финансами

В целях скорейшей реализации представленных направлений создатели проекта «Здоровая нация — здоровая Россия» приводят не самую радужную статистику. Например, в России продолжительность жизни между мужчинами и женщинами значительно разнится — на 13 лет в среднем. Надо сказать, что ни одна другая страна мира не может «похвастаться» таким разрывом. Разработчики программы связывают это с повышенными случаями алкоголизма и наркозависимости среди мужчин.

Задачи программы

Программа появилась в 2009 году. Ее слоганом стало изречение «Здоровье — твоя забота». Компания имеет множество отраслей, среди которых «Трезвая Россия — здоровая нация», «Культура тела» и многое другое. При этом все программы едины в своем стремлении реализовывать следующие задачи:

- постоянное информирование граждан об опасных и вредных для здоровья факторах;

- формирования принципов «ответственного родительства»;

- индивидуальная и групповая пропаганда профилактики заболеваний, отказа от вредных привычек, формирования ответственного отношения к здоровью и т. д.;

- оценивание адаптивных и функциональных резервов организма с учетом возраста людей, состояния их здоровья;

- консультирование по вопросам укрепления и сохранения здоровья;

- выдача рекомендаций по коррекции питания, физической активности, режиму сна и т. д.

Разработчики программы советуют ходить к врачу как можно чаще — не только для лечения конкретных заболеваний, но и для обычной профилактики.

Проект «Так здорово»

Государственная программа «Здоровая Россия» имеет свой сайт. Это проект «Так здорово» — официальный информационный ресурс «Здоровой России». На сайте можно найти множество полезных сведений о правильном питании, физических упражнениях, полезных привычках и многом другом. Все материалы проходят тщательную проверку у ведущих специалистов, занимающихся российским здравоохранением. Опубликованные сведения содержат точную информацию, которая будет полезна для людей всех возрастов.

Проект не имеет рекламного отдела, а найти его можно по любому близкому значению: например, «Здоровая нация — будущее России». Создатели сайта уверяют, что являются реалистами. Непростые условия жизни, долгая зима, особые традиции — все это является неотъемлемыми особенностями нашего государства. Проект же обязательно поможет прибавить несколько лет счастливой жизни.

Структура программы

Программа «Здоровая нация — здоровая Россия» была утверждена Экспертно-Консультативным Советом РФ при Председателе нижней палаты Парламента. Проект делится на 11 основных направлений:

- рациональное и правильное питание;

- полезный отдых и рациональный труд;

- правильный режим отдыха и труда;

- оптимальный двигательный режим;

- рациональное использование свободного времени;

- личная гигиена, закаливание;

- активное долголетие;

- сексуальная культура и планирование семьи;

- профилактика вредных привычек;

- контроль за здоровьем;

- правила психогигиены.

Ответственность за программу берет на себя Роспотребнадзор, Минздрав РФ, а также академия питания РАМН.

Проведение собраний

8 октября 2015 года состоялось самое крупное на данный момент собрание разработчиков программы. В работе конгресса приняли участие следующие должностные лица:

- Тюняев Андрей — главный редактор газеты «Президент».

- Журавлева Надежда — председатель московской Медицинской палаты, руководитель конгресса.

- Бессонов Алексей — руководитель научного медицинского центра «ЛИДО», заслуженный врач России, один из разработчиков программы «Здоровая Нация».

- От Минздрав России — Лукин Владимир. Полярник, ученый-океанолог.

- Борис Леонов — президент РАМН (российская Академия медико-технических наук).

На собрании было зачитано множество докладов. По итогу конгресса был сделан вывод о необходимости дальнейшего развития программы, поддержки президентских инициатив и модернизации работы по оздоровлению нации. Надо отметить, что подобного рода конгрессы изредка формируются и в настоящее время.

Механизм реализации программы

«Здоровая нация — счастливая Россия» работает на нескольких механизмах. Именно они помогают решать поставленные задачи и достигать определенные цели.

Одним из механизмов работы является система Центров здорового питания. Такие Центры есть во всех российских округах. Основной их обязанностью является распространение информации о правильном и полезном питании. Помимо этого, Центры разрабатывают различные методики для отдельных граждан: в зависимости от возраста, типа заболевания, особенностей организма и т. д.

Безусловно, есть и много других механизмов. Например, движение «Трезвая Россия» функционирует благодаря работе некоторых правительственных и частных органов. Существуют также федеральные проекты и движения, помогающие в достижении программных задач.

Принципы и направления деятельности

На каких началах и идеях базируется программа «Здоровая Нация»? Процветание России, по мнению разработчиков проекта, возможно лишь при соблюдении следующих принципов:

- обеспечение здоровья человека как основного общественного и правительственного принципа;

- соблюдение продуктивной кооперации финансовых, предпринимательских, культурных и трудовых ресурсов для оздоровления нации;

- признание здоровья человека в качестве явления, выступающего в роли предпосылки выживания человека в неблагоприятной экосреде;

- признание неразрывной связи здоровья человека и общественного качества жизни.

Основными направлениями деятельности, зафиксированными в программе, являются пропаганда здорового образа жизни и модернизация российской медицины.

Ожидаемые результаты

Какие результаты ожидают от программы ее же разработчики? Если кратко, то это повышение уровня жизни. Для этого должна быть сформирована качественная система просветительства, пропаганды и образования. Необходимо следить за постоянной модернизацией медицинских услуг, за координированием деятельности различных органов, рациональным питанием населения и т. д.

Достигнуть такой сложной и важной цели, как оздоровление населения, очень непросто. Именно поэтому для реализации рассматриваемой программы нужно привлекать трудовые, финансовые, культурные, образовательные и прочие виды ресурсов. Должно быть обеспечено прямое партнерское участие в достижении и формировании качественной социально-экономической политики.

Основной источник финансового обеспечения при этом носит инициативный характер. Речь, по сути, идет о самофинансировании. Однако в ближайшем будущем государство будет выделять на развитие программы все большие суммы. По итогу значительная часть финансирования проекта «Здоровая нация — будущее России» должна перейти в обязанность Правительства.

Источник: fb.ru

Для нового качества жизни. Как КРТ преобразует российские города

Огромный инфраструктурный потенциал российских регионов может раскрыть набирающий обороты механизм комплексного развития территорий (КРТ). О том, какие есть к этому предпосылки, об успешных примерах создания проектов КРТИ и сценариях будущего шла речь на пленарном заседании «Комплексное развитие территорий: инфраструктурные проекты», которое состоялось в рамках Саммита деловых кругов «Сильная Россия».

Как отметил модератор заседания, президент РСПП Александр Шохин, в последние годы Минстрой России принял значительное количество мер, касающихся градостроительной деятельности, создания комфортных и инновационных городов, а также реализации инфраструктурных проектов. Они имеют прямую связь с состоянием бюджетов субъектов Российской Федерации, считает помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин. «Увеличение инфраструктурных мероприятий привело к росту собственной налоговой базы в регионах РФ за последние два года, – отметил он. – Кроме того, инфраструктурные проекты в регионах создают возможности для развития промышленного производства и стимулируют развитие малого и среднего бизнеса».

Одним из современных и эффективных механизмов развития российских городов и агломераций является комплексное развитие территорий (КРТ), закон о котором был принят в 2020 году. «Он помогает не просто построить квадратные метры, а достигнуть нового качества жизни для миллионов граждан страны», – считает первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Александр Ломакин. – Именно за счет реализации механизма КРТ создается сбалансированная и доступная социальная, транспортная, коммунальная инфраструктура».

По его данным, на сегодня в рамках КРТ реализуются проекты общим объемом 350 тыс. кв. м, в том числе почти 300 тыс. кв. м – это жилье. В 13 регионах в целях переселения из аварийного жилья возведены объекты капитального строительства общей площадью 54 тыс. кв. м. В целом на стадии проработки в субъектах РФ находятся порядка 900 проектов КРТ. «В настоящее время по поручению Правительства РФ мы организовали работу по увеличению градостроительного потенциала регионов, и с каждым субъектов заключаем соответствующие соглашения», – отметил он.

Механизм КРТ является своеобразным юридическим инструментом развития, однако регулятор предлагает и финансовый инструментарий, в частности, инфраструктурное меню, в рамках которого регионам предоставляются финансовая поддержка для развития инженерной, социальной, транспортной инфраструктуры. Это инфраструктурные бюджетные кредиты (1 трлн руб.); деньги Фонда национального благосостояния; облигации ДОМ.РФ. Новый инструмент – социальные казначейские кредиты, которые направлены на развитие транспортной инфраструктуры. В частности, на эти средства будет осуществляться закупка автобусов во всех регионах, а также будет производиться модернизация инженерной инфраструктуры (четыре новые присоединенные региона РФ также могут пользоваться всем вышеперечисленным инструментарием).

Ставка на централизацию

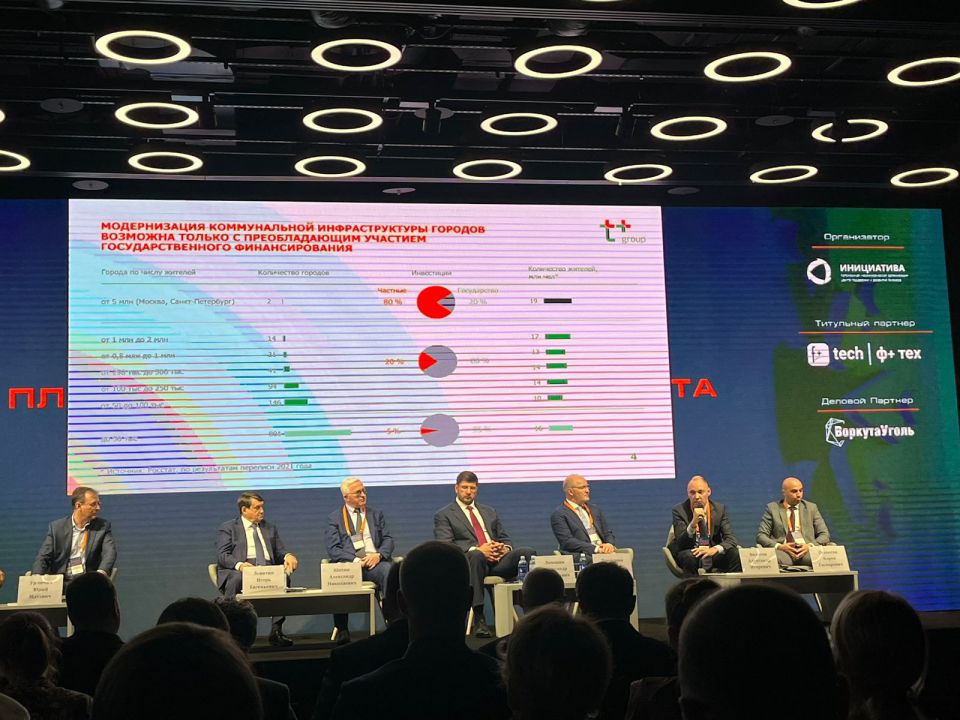

Этот финансовый инструментарий особенно актуален для регионов именно в части развития инженерно-энергетической инфраструктуры. Особо остро вопрос стоит в сегменте централизованного теплоснабжения, считает генеральный директор ПАО «Т Плюс» Александр Вилесов. Наиболее заметные проблемы – недоинвестированность отрасли, низкая эффективность производства и передачи тепла и высокий износ оборудования, отсутствие регулирования потребления у клиентов. Согласно подсчетам компании, на модернизацию всей системы теплоснабжения необходимо 7,1 трлн руб.

По мнению Александра Вилесова, повысить эффективность инвестиций в инфраструктурные проекты российских регионов можно только при условии комплексного подхода и госучастии, планировании инвестиций, а также учета и эффективного потребления ресурса. Причем заниматься этим должна Единая теплоснабжающая организация в рамках утвержденной схемы теплоснабжения. А модернизация тепловых сетей и инженерной инфраструктуры зданий с установкой современных узлов учета тепловой энергии должна производиться по утвержденной схеме теплоснабжения и соответствовать мастер-планам развития городов.

Генеральный директор публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» Карен Оганесян остановился на проблемах возведения объектов социальной инфраструктуры. Сегодня в стране более 500 заказчиков строят такие объекты, однако до сих пор рынок фактически не сложился – нет достаточного количества профессиональных строительных организаций.

Одним из решений Карен Оганесян также назвал централизацию функций единого заказчика в регионах и отраслях – именно такого подхода придерживается ППК «Единый заказчик в сфере строительства». В настоящее время компания возводит порядка 3 тыс. социальных объектов в 42 регионах. Еще одной проблемой эксперт считает нехватку профессиональных проектных организаций. Кроме того, по его словам, российский рынок отстает по технологическому, ИТ-оборудованию и программному обеспечению.

Между тем цифровизация в строительстве – непременное условие современного жилья: это комфорт, безопасность, экономия ресурсов. Управляющий партнер ГК «F+ tech-Марвел» Алексей Мельников поднял проблему стандартизации внедрения «умных» технологий в строительстве. «Внедрение концепции умного дома и умного здания должно сопровождаться поддержкой государства, то есть стандарт необходимо закрепить на законодательном уровне. При этом в интересах страны – направить усилия на локализацию выпуска в России умных решений иностранных вендоров, а также на стимулирование собственного производства и развитие технологий».

Второе дыхание Менделеевска

В целом механизм КРТ может стать новым драйвером развития территорий. И практика ряда регионов убедительно это доказывает. Об одном впечатляющем кейсе рассказал член Бюро правления РСПП, председатель Координационного совета РСПП по развитию Арктики и Северных территорий Роман Троценко. Речь идет о городе химиков Менделеевск (Республика Татарстан), который до последнего времени считался умирающим.

Численность населения составляла 22 тыс. человек и постоянно уменьшалась: жители переезжали в соседние и более перспективные города Елабуга и Набережные Челны. В целом это типичный советский моногород: хаотично расположенные многоэтажки, мало зелени и общественных благоустроенных территорий, и даже жилая зона отделена от реки железной дорогой. По сути, задача стояла спасти город с помощью КРТ, сделав жизнь более комфортной.

«Мы начали с разработки подробного мастер-плана города, в котором отразили всю инфраструктуру, провели комплексное социологическое исследование, цель которого была узнать потребности самих горожан (основной проблемой жители назвали образование детей). Параллельно озадачились поиском культурного и исторического ДНК города», – рассказал эксперт.

Далее начали последовательно решать проблемные вопросы. Подписали соглашение о строительстве образовательных учреждений. Для детей младшего школьного возраста организовали Центр детских компетенций и творчества – аналог дома культуры, для юношества – начали строительство химико-технологического колледжа. А для молодежных тусовок создали арт-пространство «Атмосфера» в центральном парке (заодно рекультивировав свалку).

Город адаптировали для велосипедного движения, построив дорожки и создав соответствующую инфраструктуру. На сегодня велосипед является самым распространенным видом транспорта для города: в каждой семье есть минимум один. И если до этого город был разделен на несколько районов, то благодаря велосипедному движению они стали единым пространством. Выход к реке обеспечили несколькими пассажирскими переходами, так в городе появились набережная и общественные пространства.

Также реализовали мероприятия по безопасности – обеспечили комплексное освещение улиц и дворов, установили камеры. Наконец, начали создавать точки культурного притяжения. Для этого включили город в различные туристические маршруты, организовали книжный фестиваль и фестиваль дизайна (сейчас их посещают десятки тысяч туристов). Для спорта построили всесезонную беговую трассу, а также большую тропу здоровья протяженностью 30 км вокруг города.

Благодаря всем этим стараниям Менделеевск преобразился: отток населения прекратился, а стоимость недвижимости возросла в 5 раз. Сейчас большинство жителей считают, что качество жизни в городе выше, чем в Набережных Челнах. Все эти качественные изменения произошли за три года, а сама программа рассчитана на 2022-2030 годы. За это время объем финансирования составит порядка 5 млрд руб. из источников разного уровня.

Роман Троценко добавляет, что КРТ связывает в треугольник три группы интересов: интересы людей, проживающих на территории, интерес бизнеса, который создает рабочие места и платит налоги, и интересы государства, которое устанавливает правила и заинтересовано в долговременном развитии. Однако если одна из сторон этого треугольника не работает, то проект обречен. Конечно, есть гораздо более сложные кейсы, например, проекты модернизации северных городов. Но и этот пример красноречиво свидетельствует, что при разумном подходе КРТ позволяет реально получить более высокое качество жизни.

Сценарии будущего

В целом эксперты еще раз подтвердили, что реализация инфраструктурных проектов является эффективным инструментом развития экономики: каждый вложенный в стройку рубль стимулирует до 7 руб. инвестиций в смежные отрасли, отметил председатель совета Ассоциации участников рынка спутниковой связи Юрий Урличич. Барьерами технологического развития строительной отрасли он назвал отсутствие спроса на инновации, недостаточную автоматизацию и цифровизацию процессов, а также низкий уровень производительности труда. Между тем уникальность пространства России задачи восстановления и освоения новых территорий требуют новых подходов к развитию строительной отрасли.

Юрий Урличич взял на себя роль визионера, предложив несколько вариантов сценариев. Первый – «Экспансия». Из за своих площадей Россия обречена на то, чтобы осваивать пространства Мирового океана, территории Крайнего севера, тайги и степей, развивать Северный морской путь и другие транспортные коридоры. Уже сейчас эксперт как вариант предлагает «строить санатории строить вдоль побережья, либо дом в море длиной от Сочи до Адлера». Основная задача инновационного центра в этом сценарии – разработка концепций, проектов, технологий для всех этих задач.

Второй сценарий – «Стройкачество». Здесь основную роль должен играть Национальный центр подтверждения и пропаганды качества строительства. Его задача – внедрять современные технологии, обеспечивающие качество строительство, а также стимулировать внедрение инноваций.

Третий сценарий – «Институт домохозяйства». С этим понятием связано много вопросов, которые прямо влияют на строительство. Например, сколько поколений живет в одном домохозяйстве? От этого зависит, строить молодым квартиру, дом, или просто надстраивать этаж на даче. Через этот фокус регулятор может выйти на такие национальные приоритеты как рождаемость и повышение качества жизни.

Четвертый сценарий – «Мануфактура XXII века». Деглобализация и обособление стран означают потребность в создании промышленных и общественных объектов с совершенно новыми задачами и свойствами. Это производственные территории и кластеры, замкнутые ресурсные комплексы (от добычи до глубокой переработки), современные космодромы, мультимодальные логистические центры, реконструкция и редевелопмент и др.

При этом сценарии перспективными направлениями развития до 2030 года станут сквозные цифровые технологии, новые конструктивные решения и строительные материалы, а также новые методы строительства (3D-печать, аддитивное и модульное строительство, деревянное домостроение и проч.) Выбор остается за «умными людьми», которым в будущем нужны умные города для жизни, резюмировали выступающие.

Другие публикацииСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ

- Комплексная реконструкция Московского электродного завода «ГрафитЭл»

- Стройматериалы КНАУФ: комплексные решения для профессионалов

- Московские строители встретились, чтобы обсудить электронный документооборот (ЭДО)

- 13% россиян пожалели, что начали делать ремонт

- Счастливый город: это что?

Источник: ardexpert.ru

Гос программа новое качество жизни цели и задачи

2 ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий механики и оптики»

В статье раскрывается понятие качества жизни, приводятся характеристики прожиточного минимума в Российской Федерации и г. Санкт-Петербурге. В статье приведены различные критерии, используемые для определения качества жизни населения в России.

Рассмотрено значение потребительской корзины (минимального набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг) для определения величин прожиточного минимума. Сделан вывод о том, что сравнивать качество жизни населения различных стран практически невозможно из-за большой разницы в экономических, демографических, социальных показателях. Авторы статьи провели подробный анализ Указа Президента РФ от 31 декабря 2015 г., которым была утверждена Стратегия национальной безопасности РФ, делая акцент на регулирование вопросов качества жизни граждан РФ. Сделан вывод о том, что Стратегия содержит декларативные положения, которые невозможно использовать при составлении реальных прогнозов повышения качества жизни населения.

качество жизни

безопасность

международное сотрудничество

государственное управление

регулирование

прожиточный минимум

1. Бастиа Ф. Протекционизм и коммунизм / пер. с франц. Ю.А. Школенко. – Челябинск: Социум, 2011. – С. 283.

2. Гаврилова И.А. Саммиты БРИКС: история, переговоры, результаты // Научный альманах. – 2015. – № 10–4 (12). – С. 53.

3. Джозеф Стиглиц. Глобалист: Больше чем ВВП // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ukrrudprom.ua/digest/Globalist_Bolshe_chem_VVP.html (дата обращения: 11.01.2017).

4. Зубец А.Н. Истоки и история экономического роста. – М.: Изд-во «Экономика», 2014.

5. Канкулова М.И. Особенности и развитие финансового менеджмента в государственных учреждениях // Финансы. – 2014. – № 11. – С. 21.

6. Постановление Правительства РФ от 01.12.2016 г. № 1275 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за III квартал 2016 г.» // Российская газета. – 2016. – № 277, (7 дек.).

7. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 г. № 1018 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и для основных социально-демографических групп населения в Санкт-Петербурге за III квартал 2016 года» // Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга http://www.gov.spb.ru, 11.11.2016 г.

8. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 2-е изд., испр. – М.: ИНФРА-М., 2014. – 479 с.

9. Указ Президента РФ от 12.05.2009 г. № 537 (ред. от 01.07.2014) «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» // Собрание законодательства РФ. – 2009. – № 20, (18 мая). – ст. 2444.

10. Указ Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2016. – № 1 (часть II) (4 янв.). – ст. 212.

11. Федеральный закон от 24.10.1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» // Российская газета. – 1997. – № 210, (29 окт.).

Качество жизни – это понятие, широко используемое в экономике, социологии, политологии и в ряде других наук. Оно обозначает оценку показателей и характеристик жизни человека во взаимосвязи с собственной удовлетворенностью жизнью и условиями проживания. В словарях приводятся разнообразные определения этого понятия [8].

Так, качество жизни может зависеть от состояния здоровья, связей в обществе, социального статуса, свободы деятельности и выбора, от стрессоустойчивости и чрезмерной озабоченности, организации досуга, уровня образования, доступа к культурным ценностям, социальному, психологическому и профессиональному самоутверждению, психотипа и адекватности коммуникаций и взаимоотношений.

Вопрос качества жизни – один из ключевых вопросов, которому любое государство мира уделяет первостепенное значение. Российская Федерация осуществляет реформирование деятельности органов государственной власти, пытаясь добиться повышения уровня экономического развития и роста качества жизни своих граждан.

До настоящего времени в официальных документах, в российской доктрине никогда не проводилось сравнительно-правового и сравнительно-экономико-социологического исследования (анализа) влияния иммунитета и привилегий на качество жизни как тех, кто этим пользуется, так и тех, кто ощущает прямо или косвенно использование на практике отдельными соотечественниками недемократических по форме и по содержанию привилегий и иммунитетов.

Сравнивать качество жизни населения разных стран с различным уровнем развития экономики, различными климатическими условиями практически невозможно. При сравнении можно лишь брать похожие социальные группы, отдельные слои населения и вводить для сравнения жизненно важные показатели, но даже такое сравнение может оказаться поверхностным и неточным.

Сравнить качество жизни населения разных стран затруднительно не только потому, что у каждого человека присутствуют свои собственные критерии, по которым он оценивает свой уровень жизни, но и в силу того, что национальными законами каждой страны устанавливаются индивидуальные показатели. Если, к примеру, взять методику оценки качества и уровня жизни Организации Объединенных Наций, то стоит оперировать всего тремя основными параметрами: средней продолжительностью жизни, уровнем образования и доходами на душу населения. В Российской Федерации многое зависит от прогноза социально-экономического развития и показателей, по которым можно оценить качество жизни населения, существенно больше, чем рекомендует рассматривать ООН. К таким показателям относятся и фонд заработной платы (рассматриваются отдельно как номинальная начисленная заработная плата, так и реально начисленная и выплаченная), и реальные располагаемые денежные доходы населения, и величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в разрезе социально-демографических групп населения – трудоспособное население, пенсионеры и дети (о чем речь пойдет далее), и множество показателей, характеризующих безработицу (уровень безработицы, в том числе зарегистрированный, численность безработных и т.п.).

Качество жизни в Российской Федерации: статистический анализ

Целесообразно привести ряд примеров, наглядно иллюстрирующих ситуацию, складывающуюся в современной России, в сфере вопросов, касающихся качества жизни населения.

Рассмотрим представителей высших руководящих звеньев – директоров, топ-менеджеров крупных компаний. Современный материальный уровень в России позволяет руководителю организации иметь большой набор материальных благ – служебный автомобиль, элитное жилье, загородный дом, высокая заработная плата.

При наличии коррупции в государстве часто иммунитет и привилегии не имеют границ и абсолютно бесконтрольны. Понятия «служебная необходимость» и «производственная целесообразность» легко подменяются понятиями «личный интерес» и «персональная выгода». На практике имеет место нецелевое использование и расходование средств, изымаемых не только из производства, науки, образования, но и других социально значимых государственных, республиканских, городских и муниципальных программ. Это могут быть и служебные командировки, и выездные рабочие совещания, семинары, так называемые обмены опытом, требующие большого финансового обеспечения. Таким образом, происходит неконтролируемый отток финансовых ресурсов.

Следующий пример связан с величиной прожиточного минимума. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 1275 была установлена величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за III квартал 2016 г. на душу населения 9 889 руб., для трудоспособного населения – 10 678 руб., пенсионеров – 8 136 руб., детей – 9 668 руб. [6].

По различным субъектам федерации цифры разнятся. Так, в Санкт-Петербурге за III квартал 2016 г. установлены следующие величины прожиточного минимума: в расчете на душу населения – 10 449 руб. 50 коп., для трудоспособного населения – 11482 руб. 60 коп., для пенсионеров – 8360 руб. 60 коп., для детей – 10072 руб.

10 коп. [7].

Определяется прожиточный минимум в каждом регионе России по-разному. Каким же образом определяется прожиточный минимум, например, в Санкт-Петербурге? Берутся следующие критерии: продукты питания в среднем на одного человека в год (хлебные продукты, картофель, овощи и бахчевые, фрукты, сахар, мясо- и рыбопродукты, молоко, яйца и т.д.), непродовольственные товары (обувь, чулочно-носочные изделия, головные уборы, белье и т.д.) и услуги (газоснабжение, электроэнергия, транспортные услуги, услуги культуры и т.д.), т.е. в основу заложена потребительская корзина, которая должна пересчитываться и определяться не реже чем один раз в пять лет.

Основная проблема при определении прожиточного минимума – это наличие двойных стандартов для представителей различных классов. Ни одна из государственных социальных программ не рассчитана на рядового обывателя. Достаточно посмотреть критично на размер минимального прожиточного уровня в современной России.

Статьей 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» предусмотрено, что величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации определяется ежеквартально на основании потребительской корзины и данных федерального органа исполнительной власти по статистике об уровне потребительских цен на продукты питания и индексах потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги и расходов по обязательным платежам и сборам [11].

В соответствии с действующим законодательством, величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации устанавливается Правительством Российской Федерации, в субъектах Российской Федерации – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации. Величины прожиточного минимума устанавливаются в руб./месяц, отдельно на душу населения, для трудоспособного населения, для пенсионеров и для детей.

Размер выплат из бюджета, как правило, не сопоставим с реалиями времени и потребностями населения. Наблюдается значительный рост цен на продовольственные товары, транспортные услуги, образование, медицину. Покупательная способность заработной платы существенно падает. Это приводит к заметному социальному расслоению в обществе.

В 2009 г. вышел доклад международной Комиссии по основным показателям экономической деятельности и социального прогресса под руководством нобелевских лауреатов Дж. Стиглица, А. Сена и Ж.-П. Фитусси [12], в котором обосновано использование показателя качества жизни в качестве основного критерия экономического развития общества вместо ВВП [3].

По мнению социологов Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, высокое качество жизни человека подразумевает достаточную продолжительность здоровой жизни, поддержанную хорошим медицинским обслуживанием и безопасностью (отсутствием значимых угроз жизни и здоровью), приемлемый объем потребления товаров и услуг, гарантированный доступ к материальным благам, удовлетворительные социальные отношения, отсутствие серьезных общественных конфликтов и угроз достигнутому уровню благополучия, благополучие семьи, познание мира и развитие, учет мнения индивида при решении общественных проблем, социальную принадлежность, полноправное участие в общественной и культурной жизни во всех их формах, доступ к различной информации, включая сведения о положении дел в обществе, комфортные условия труда, дающего простор для творчества и самореализации, относительно короткий рабочий день, оставляющий человеку свободное время для самореализации [4].

Качество жизни: вопросы государственного регулирования

Государственное регулирование вопросов качества жизни населения России осуществляется путем проведения социальной политики государства посредством нормотворческой деятельности. В 2009 г. Президентом Российской Федерации был принят Указ № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» [9], в котором говорится, что Россия преодолела последствия системного политического и социально-экономического кризиса конца XX века, в том числе остановила падение уровня и качества жизни российских граждан. Также в Указе № 537 речь идет о том, что в России сформированы предпосылки превращения Российской Федерации в одну из лидирующих держав по уровню технического прогресса и качеству жизни населения (п. 1 Стратегии по Указу Президента Российской Федерации № 537).

31 декабря 2015 г. вступил в силу новый Указ Президента Российской Федерации № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [10], который отменил действие Указа № 537. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента № 683 (далее – Стратегия), является базовым документом стратегического планирования, определяющим национальные интересы и стратегические национальные приоритеты Российской Федерации, цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление национальной безопасности Российской Федерации и обеспечение устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу (п. 1 Стратегии). Как говорится в тексте Стратегии, она должна объединить усилия государственных органов и институтов гражданского общества для создания благоприятных внутренних и внешних условий реализации национальных интересов и стратегических национальных приоритетов России.

В Стратегии широко используется понятие «качество жизни», причем через него определяется понятие «национальная безопасность», под которой понимается состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и территориальная целостность, а также устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации.

В п. 30 Стратегии отмечено, что повышение качества жизни, укрепление здоровья населения, обеспечение стабильного демографического развития страны являются одними из национальных интересов на долгосрочную перспективу. Из следующего пункта можно сделать вывод, что повышение качества жизни российских граждан выступает в качестве одного стратегического национального приоритета, посредством которого обеспечиваются национальные интересы. Поскольку в соответствии с п. 32 Стратегии состояние национальной безопасности напрямую зависит от степени реализации стратегических национальных приоритетов и эффективности функционирования системы обеспечения национальной безопасности, а одним из приоритетных направлений является повышение качества жизни граждан, то вопросы, связанные с повышением качества жизни российских граждан, особо выделены в отдельный блок (пункты 50–54 Стратегии). В п. 51 Стратегии названы основные угрозы качеству жизни российских граждан. К ним относятся неблагоприятная динамика развития экономики, отставание в технологическом развитии, введение ограничительных экономических мер против Российской Федерации, нецелевое расходование бюджетных ассигнований, усиление дифференциации населения по уровню доходов, снижение качества потребительских товаров и оказываемых населению услуг.

Далее в Стратегии названы возможные способы и механизмы, позволяющие повысить качество жизни граждан России. Речь идет об обеспечении продовольственной безопасности, большей доступности комфортного жилья, высококачественных и безопасных товарах и услугах, современных системах образования и здравоохранения, спортивных сооружениях, создании высокоэффективных рабочих мест, о достойной оплате труда, поддержке социально значимой трудовой занятости, обеспечении доступности объектов инфраструктур для инвалидов и маломобильных групп населения, достойном пенсионном обеспечении (п. 52 Стратегии).

Чтобы противодействовать угрозам качества жизни населения, органы государственной власти и органы местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества должны принимать соответствующие меры. Поскольку в настоящее время проводится реформа деятельности органов государственной власти, итогом которой ожидается повышение качества жизни населения страны, важная роль в осуществлении этой реформы отводится изменению инструментов и механизмов управления общественными финансами, и ряд ученых считают, что первостепенное значение имеют такие элементы, как долгосрочное бюджетное планирование, управление бюджетными расходами и финансовый контроль [5, с. 21]. Особо стоит отметить, что в тексте Стратегии в п. 54 раскрывается, за счет чего осуществляется обеспечение продовольственной безопасности. Никакие иные аспекты в рамках повышения качества жизни граждан Российской Федерации в Стратегии в этом блоке не рассматриваются.

Заключение

Определив, что входит в понятие «качество жизни», проанализировав ключевые показатели, характеризующие качество жизни населения в Российской Федерации, изучив нормативно-правовое регулирование данного вопроса, можно сделать следующие выводы:

1) национальные интересы России, а в равной мере и рост качества жизни граждан, обеспечиваются посредством стабильной внешней политики, в основу которой положены нормы и принципы международного права;

2) в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента № 683, говорится, что Россия стремится к международному сотрудничеству в рамках БРИКС, РИК, ШОС и иных международных институтов. Так, на сегодняшний день уже прошло восемь саммитов БРИКС [2, с. 53], но на деле цифры и статистика не изменились. К сожалению, не предлагается никаких конкретных механизмов, которые могли бы изменить сложившуюся ситуацию в лучшую сторону. Представляется, что одним из действенных эффективных механизмов повышения качества жизни может стать нормативно-правовое регулирование данного вопроса, но не путем составления стратегий и программ, не содержащих конкретных цифр и данных, а посредством реформирования бюджетного законодательства, в том числе на уровне Постановлений Правительства.

В заключение хочется вспомнить слова великого ученого Фредерика Бастиа: «Правительство должно руководить нами не по своей, скрытой воле, а по воле открытой и одобренной нами. Кабинету министров надлежит предлагать, излагать, проявлять инициативу; нам – судить и оценивать; нам – соглашаться или отказывать. Но чтобы судить и оценивать – нужно знать.

Тот, кто встает и предлагает себя в проводники, знает или, по меньшей мере, полагает, что знает, к какой цели надо прийти и какую дорогу выбрать. Он ничего не утаивает от путников, тем более если эти путники образуют целый народ. Во все время для того, чтобы управлять, нужна какая-то мысль, и это особенно важно сегодня» [1, с. 283].

Источник: fundamental-research.ru