Согласно определению, данному в п. 1.1.1, АИС ВН представляет собой совокупность трех взаимосвязанных компонент: технических средств, программных средств и организационных мероприятий. Под техническими средствами понимаются ЭВМ, устройства ввода и вывода информации (печатающие устройства, графопостроители, сканеры, плоттеры, мониторы, манипуляторы, панели и т.д.), устройства долговременного хранения информации (накопители на магнитной ленте или магнитном диске), сетевое оборудование и каналы связи. Технические средства АИС сами по себе не могут решить какую-либо задачу. Для того чтобы АИС начала функционировать, в ЭВМ необходимо ввести программу, описывающую алгоритм работы технических средств по переработке информации в интересах решения конкретной практической задачи.

Совокупность математических методов, алгоритмических языков и алгоритмов, характеризующих логические и математические возможности ЭВМ, называется математическим обеспечением ЭВМ. Алгоритмы, входящие в математическое обеспечение, реализуются в ЭВМ или аппаратно, или программно. Аппаратная реализация алгоритмов предполагает наличие в составе ЭВМ технических устройств, преобразующих входные сигналы в выходные по жесткому, неизменяемому алгоритму.

Вводный вебинар iRidium

Комплекс программ, описаний и инструкций, обеспечивающих создание и отладку программ и решение задач на ЭВМ, называется программным обеспечением ЭВМ. По существу, программное обеспечение — это записанное на входном языке ЭВМ математическое обеспечение ЭВМ. Одно и то же математическое обеспечение может быть реализовано для различных типов ЭВМ различным программным обеспечением.

Поскольку математические методы и алгоритмы неразрывно связаны с программами, их реализующими, вместо терминов «математическое обеспечение» и «программное обеспечение» часто используется термин математическое и программное обеспечение (МПО).

При анализе состава МПО ЭВМ будем вести речь о программном обеспечении (ПО), имея в виду, что аналогичный состав имеет и соответствующее математическое обеспечение.

Вариант типовой структуры ПО ЭВМ представлена на рис. 1.3 [35].

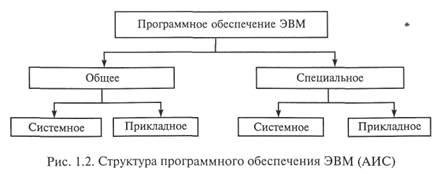

Программное обеспечение ЭВМ состоит из двух частей: общее программное обеспечение (ОПО) и специальное программное обеспечение (СПО).

Рис. 1.3. Структура программного обеспечения ЭВМ (АИС)

ОПО представляет собой комплекс программ, предназначенных для обеспечения работы ЭВМ в различных режимах и снижения трудоемкости создания и отладки программ пользователей.

Основные функции ОПО:

- • автоматическое управление вычислительным процессом в различных режимах работы ЭВМ при минимальном вмешательстве оператора, программиста, конечного пользователя в этот процесс;

- • обеспечение возможности подготовки программ к решению на ЭВМ с помощью средств автоматизации программирования;

- • рациональное распределение ресурсов ЭВМ при одновременном решении нескольких задач, что значительно повышает эффективность использования ЭВМ;

- • разграничение доступа различных пользователей к данным, хранимым и обрабатываемым в ЭВМ и обеспечение защиты данных;

- • контроль, диагностика и локализация неисправностей ЭВМ и т.д. По назначению и функциональным особенностям ОПО делится на

две взаимосвязанные части: общее системное программное обеспечение (ОСПО) и общее прикладное программное обеспечение (ОППО).

Цифровой HR: как выстроить программу обучения сотрудников, сэкономив бюджет компании

В состав ОСПО входят операционная система (ОС), системы программирования (СП) и программы контроля и диагностики состояния ЭВМ.

Операционной системой (ОС) называется комплекс программ, осуществляющих управление вычислительным процессом, обеспечивающих связь пользователя с ЭВМ на этапах запуска задач и реализующих наиболее общие алгоритмы обработки информации на данной ЭВМ. Главная функция ОС — обеспечение эффективной работы ЭВМ и всех внешних устройств в различных режимах работы.

Под режимом работы понимается способ организации выполнения в ЭВМ задания или нескольких заданий одновременно. Основными режимами работы являются монопольный, многопрограммный (мультипрограммный) и режим разделения времени.

В монопольном режиме все устройства ЭВМ заняты выполнением только одного задания, являющегося основной единицей работы ЭВМ. Задание может включать несколько пунктов, выполняемых ОС последовательно. Например:

- 1) трансляция программы;

- 2) компоновка оттранслированной программы;

- 3) запуск программы на счет.

При монопольном режиме все ресурсы ЭВМ используются по мере надобности для отработки очередного пункта задания. С точки зрения загрузки ЭВМ этот режим наименее эффективен, так как в процессе обработки одного задания различные устройства ЭВМ работают с неодинаковой нагрузкой или вообще простаивают значительную часть времени. Однако этот режим наиболее удобен для пользователя, так как время решения задачи при этом минимально. В настоящее время монопольный режим наиболее широко используется в микро-ЭВМ (прежде всего персональных ЭВМ).

Для увеличения производительности и эффективности использования ЭВМ за счет организации параллельной работы основных устройств ЭВМ применяется мультипрограммный режим работы.

В этом режиме ОС принимает к исполнению сразу несколько заданий. При достаточно большом количестве одновременно находящихся в памяти ЭВМ заданий этот режим обеспечивает практически полную загрузку всех устройств ЭВМ.

Мультипрограммный режим является основным в работе ЭВМ серий ЕС и СМ (такие ЭВМ по-прежнему используются весьма широко). Кроме того, он находит частичное применение и в ПЭВМ высокой производительности, что позволяет пользователю одновременно ввести в ЭВМ несколько заданий. Применение мультипрограммного режима на «больших» ЭВМ позволило обеспечить пакетную обработку задач, при которой пользователи передавали задание оператору, оператор формировал пакеты этих заданий, пропускал их через ЭВМ и затем возвращал пользователям результаты решения сразу по всем заданиям, составляющим очередной пакет.

Пакетная обработка заданий позволяет существенно повысить эффективность работы ЭВМ, но крайне неудобна для пользователя, поскольку он связан с ЭВМ не непосредственно, а через оператора. Наличие этого промежуточного звена приводит к существенному увеличению суммарного времени решения задачи на ЭВМ.

Для приближения пользователя к ЭВМ и устранения оператора как промежуточного звена между пользователем и ЭВМ были созданы ОС, реализующие особый вид мультипрограммного режима — режима разделения времени. Основным средством связи пользователей с ЭВМ стали дисплеи. Реализация режима разделения времени приводит к тому, что пользователи получают связь с ЭВМ поочередно на небольшой промежуток времени. Если этот промежуток времени невелик и невелико количество одновременно работающих пользователей, то каждый работающий пользователь не будет ощущать перерывов в связи с ЭВМ. Таким образом, создается впечатление, что пользователь работает один на некоторой воображаемой (виртуальной) ЭВМ.

Недостатком режима разделения времени является уменьшение скорости вычислений пропорционально числу одновременно работающих пользователей. Однако, несмотря на этот недостаток, режим разделения времени является основным режимом работы всех современных ЭВМ, обслуживающих несколько пользователей.

Основными элементами ОС являются процессор языка управления, супервизор и файловая система.

Процессор языка управления представляет собой программу, предназначенную для распознавания и преобразования команд пользователя и оператора ЭВМ в машинное представление с целью их последующей обработки.

Основными функциями супервизора являются контроль загруженности различных устройств ЭВМ заданиями, распределение оперативной памяти между заданиями, защита одновременно решаемых заданий (задач) друг относительно друга, запуск операций ввода-вывода и т.д. По своему месту в программном обеспечении ЭВМ супервизор занимает положение посредника между аппаратным обеспечением ЭВМ и всем другим программным обеспечением машины.

Файловая система образуется программами, которые поддерживают ведение всей совокупности файлов (наборов данных) в ЭВМ. Основными функциями этой системы являются поиск требуемых файлов, модификация информации в файлах, перемещение файлов, копирование файлов, удаление файлов.

Системы программирования (СП) предназначены для обеспечения создания и отладки программ пользователей, написанных на каком-либо языке программирования (ПАСКАЛЬ, С, С++, ФОРТРАН и т.д.). В настоящее время для этих целей широко используются так называемые среды программирования (разработки программ) — например, продукты фирмы Borland — DELPHI или Builder C++, позволяющие быстро создавать качественные приложения.

Программы контроля и диагностики состояния ЭВМ предназначены для осуществления непрерывного контроля работы основных устройств ЭВМ, а также поиска неисправных блоков и узлов ЭВМ в случае обнаружения отказов или устойчивых сбоев.

Общее прикладное программное обеспечение (ОППО) включает пакеты прикладных программ, системы управления базами данных, интеграторы и другие (подобные) прикладные программные системы. Особенностью объектов ОППО является то, что эти средства не требуют от пользователей при решении ими конкретных практических задач на ЭВМ проведения операций, связанных с программированием.

Под пакетами прикладных программ (ППП) понимается совокупность готовых к решению программ, объединяемых в пакет по единому содержательному признаку с помощью дополнительной управляющей программы. Данная программа автоматизирует и упрощает стандартную схему использования готовых программ на ЭВМ. Основными функциями управляющей программы являются поддержание диалоговой (дружественной) формы получения информации от пользователя (обычно — это режим меню), вызов соответствующих программ из пакета с целью решения ими содержательных задач, поставленных пользователем, выдача пользователю выходных данных по решенным задачам в удобной форме.

В настоящее время ППП наряду с системами управления базами данных являются самой распространенной формой прикладного программного продукта для массового пользователя. Среди ППП выделяются пакеты трех типов: проблемно-ориентированные, интегрированные и инструментальные.

Проблемно-ориентированные пакеты программ структурно наиболее простые. Они состоят из программ, которые нацелены на решение фиксированного числа задач из относительно узкой предметной области. При этом каждой частной задаче соответствует вполне определенная программа ее решения. В функции управляющей программы входит распознавание в запросе пользователя имени и атрибутов той задачи, которую он выбирает для решения, и запуск соответствующей программы на исполнение.

Интегрированные пакеты программ являются расширением ППП первого типа путем их наращивания такими программами, которые автоматизируют все (или большинство) сопутствующие операции, выполняемые лицом, пользующимся пакетом. К числу указанных программ наиболее часто относятся текстовый редактор, система управления базами данных, графический редактор, реже электронная таблица и др. В отличие от самостоятельных версий этих программ данные версии названных программ носят упрощенный характер, достаточный лишь для решения задач из соответствующей предметной области.

Инструментальные пакеты программ отличаются от рассмотренных двух типов ППП отсутствием в них программ, строго ориентированных на решение конкретных практических задач. Данные пакеты состоят из программ, каждая из которых может рассматриваться как необходимый элемент решения задач из некоторой предметной области.

Таким образом, при использовании данных ППП пользователь в своем запросе указывает структуру элементов, которая реализует прикладную задачу. Управляющая программа пакета на основе заданной структуры элементов создает соответствующую рабочую программу решения требуемой прикладной задачи и затем передает ей управление. В последнее время появились так называемые интеллектуальные ППП (см. гл. 3).

СПО, как и ОПО, как правило, состоит из двух частей: специальное системное программное обеспечение (ССПО) и специальное прикладное программное обеспечение (СППО).

ССПО выполняет в АИС функции, аналогичные функциям ОС в ОПО. Необходимость ССПО в ПО АИС обусловливается двумя причинами: обеспечение требования поддержки особых (специальных) режимов проведения вычислительных работ в этих комплексах; необходимость управления функционированием специальных устройств. В состав ССПО входят программы защиты информации (как правило, криптографической защиты) (ПЗИ) и драйверы специальных устройств (ДСУ). Последние сегодня являются достаточно редким видом ПО, что объясняется исключительно широким выбором ставших стандартными устройств (прежде всего отображения информации).

СППО представляет собой комплекс программ, каждая из которых реализует тот или иной алгоритм переработки информации. Данные программы принято называть задачами и, хотя это название нельзя признать удачным, оно в настоящее время является общепринятым. Задачи являются основными элементами АИС, поскольку они определяют ее возможности как средства автоматизации профессиональной деятельности специалистов.

В дальнейшем будут более подробно рассмотрены вопросы создания и использования СП ПО как основного элемента АИС.

Источник: studref.com

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Комплекс управляющих программ , называемых системными, которые осуществляют управление аппаратными средствами; системы управления данными; программы управления памятью, центральным процессором, ресурсами; сервисные программы. Все перечисленные программы объединяются в одну под названием Операционная система ( ОС), которая предназначена для эффективного использования ЭВМ. [1]

Комплекс управляющих программ в составе операционной системы, предоставляющий программисту стандартные средства управления данными и организации доступа к ним. [2]

Операционная система есть комплекс управляющих программ , которые обеспечивают техническое функционирование вычислительной системы, включая диагностику неисправностей, планирование использования ресурсов системы и решение задач по заданиям пользователей. [3]

Операционная система — это комплекс управляющих программ , которые обеспечивают техническое функционирование вычислительной системы, включая диагностику неисправностей, планирование ресурсов системы и решение задач по заданиям пользователей. На операционную систему часто возлагают управление вводом-выводом и обменом данными между различными компонентами системы. [4]

В системе математического обеспечения АСУ ТП имеется комплекс управляющих программ , состоящий из программ приема, декодировки, обработки информации, поступающей от каждого из датчиков, подключенных к обрабатывающе-управляющему центру. Длительность работы каждой программы определяется ее структурой и параметрами исходных данных, поступивших в рассматриваемый момент времени на обработку. Параметры исходных данных изменяются обычно случайным образом, вызывая изменения длительности работы каждой из программ. Будем считать, что длительности работы программ являются независимыми случайными величинами. [5]

Для выполнения описанной последовательности работ для ЭВМ был разработан комплекс управляющих программ , являющийся неотъемлемой частью описываемой системы. Этот комплекс состоит из двух частей: программ предварительных работ, выполняемых однократно в ручном режиме перед началом работы, и программ эксплуатации, выполняемых многократно в автоматическом режиме. [6]

Как показали эксперименты с роботом Адаптрон-3, для реализации комплекса управляющих программ в полном объеме необходимо использовать специализированные управляющие ЭВМ с быстродействием около 50 тыс. операций в секунду и объемом оперативной памяти порядка 50 — 100 К слов. [8]

Подсистема управления проектированием ( управляющая подсистема) представляет собой человеко-машинную систему, дополненную комплексом специальных управляющих программ , обеспечивающих работу и взаимодействие элементов программного и информационного обеспечения системы проектирования. [10]

Для проверки работоспособности кросс-системы после ее адаптации в качестве тестов используются контрольная задача и модель комплекса управляющих программ . Контрольная задача предназначена для проверки средств трансляции и включает все виды команд, констант и операндов автокода специализированной ЭВМ. [11]

Рассмотренный состав исходных данных для тестирования автоматически определяет, что в качестве эталонов для проверки используются техническое описание специализированной ЭВМ и правила структурного построения комплекса управляющих программ . Это дает значительные преимущества перед другими наборами исходных данных. [12]

Рассматривая систему математического обеспечения ( СМО) машин, обычно различают систему программирования, включающую в себя языки и трансляторы, и собственно операционную систему, к которой относят комплекс управляющих программ , организующих прохождение задач через вычислительную систему, и работу всего околомашинного оборудования. [13]

В их состав включаются контрольная задача, модель комплекса управляющих программ , эталонные распечатки. Назначение этих средств было рассмотрено в предыдущем разделе. [14]

Важной составной частью операционной системы является генератор систем. Это программа, с помощью которой можно автоматически генерировать комплекс управляющих программ для АСУ любой допустимой конфигурации. Такая программа особенно необходима при использовании семейства ЭВМ в различных АСУ, когда состав ЭВМ и решаемых задач может быть существенно различным. [15]

Источник: www.ngpedia.ru

Информационные и расчетные задачи в составе программного обеспечения

Согласно определению, данному в гл. 1, АИС представляет собой совокупность трех взаимосвязанных компонентов: технических средств, программных средств и организационных мероприятий. Под техническими средствами понимаются ЭВМ, устройства ввода и вывода информации (печатающие устройства, графопостроители, сканеры, плоттеры, мониторы и т.д.), устройства долговременного хранения информации (накопители на магнитной ленте или магнитном диске), сетевое оборудование и каналы связи. Технические средства АИС сами по себе не в состоянии решить какой-либо задачи. Для того чтобы АИС начала функционировать, в ЭВМ необходимо ввести программу, описывающую алгоритм работы технических средств по переработке информации в интересах решения конкретной практической задачи.

Совокупность математических методов, алгоритмических языков и алгоритмов, характеризующих логические и математические возможности ЭВМ, называется математическим обеспечением ЭВМ. Алгоритмы, входящие в математическое обеспечение, реализуются в ЭВМ аппаратно или программно. Аппаратная реализация алгоритмов предполагает наличие в составе ЭВМ технических устройств, преобразующих входные сигналы в выходные по жесткому, неизменяемому алгоритму.

Комплекс программ, описаний и инструкций, обеспечивающих создание и отладку программ и решение задач на ЭВМ, называется программным обеспечением (ПО) ЭВМ. По существу, ПО — это записанное на входном языке ЭВМ математическое обеспечение ЭВМ. Одно и то же математическое обеспечение может быть реализовано для различных типов ЭВМ различным ПО.

Поскольку математические методы и алгоритмы неразрывно связаны с программами, их реализующими, на практике вместо терминов «математическое обеспечение» и «программное обеспечение» часто используется термин «математическое и программное обеспечение».

При анализе состава математического и программного обеспечения ЭВМ будем вести речь о ПО, имея в виду, что аналогичный состав имеет и соответствующее математическое обеспечение.

Вариант типовой структуры ПО ЭВМ представлен на рис. 1.2 [53, 54].

ПО ЭВМ состоит из двух частей: общего программного обеспечения (ОПО) и специального программного обеспечения (СПО).

Общее программное обеспечение. Представляет собой комплекс программ, предназначенных для обеспечения работы ЭВМ в различных режимах и снижения трудоемкости создания и отладки программ пользователей.

Основные функции ОПО:

· автоматическое управление вычислительным процессом в различных режимах работы ЭВМ при минимальном вмешательстве оператора, программиста, конечного пользователя в этот процесс;

· обеспечение возможности подготовки программ к решению на ЭВМ с помощью средств автоматизации программирования;

· рациональное распределение ресурсов ЭВМ при одновременном решении нескольких задач, что значительно повышает эффективность использования ЭВМ;

· разграничение доступа различных пользователей к данным, хранимым и обрабатываемым в ЭВМ, и обеспечение защиты данных;

· контроль, диагностика и локализация неисправностей ЭВМ и т.д.

По назначению и функциональным особенностям ОПО делится на две взаимосвязанные части: общее системное программное обеспечение (ОСПО) и общее прикладное программное обеспечение (ОППО).

Общее системное программное обеспечение. В состав ОСПО входят операционная система (ОС), системы программирования (СП) и программы контроля и диагностики состояния ЭВМ.

1. Операционной системой называется комплекс программ, осуществляющих управление вычислительным процессом, обеспечивающих связь пользователя с ЭВМ на этапах запуска задач и реализующих наиболее общие алгоритмы обработки информации на данной ЭВМ. Главная функция ОС — обеспечение эффективной работы ЭВМ и всех внешних устройств в различных режимах работы.

Под режимом работы понимается способ организации выполнения в ЭВМ задания или нескольких заданий одновременно. Основными режимами работы являются: монопольный, многопрограммный (мультипрограммный) и режим разделения времени.

В монопольном режиме все устройства ЭВМ заняты выполнением только одного задания, являющегося основной единицей работы ЭВМ. Задание может включать несколько пунктов, выполняемых ОС последовательно. Например, задание может включать:

1) трансляцию программы;

2) компоновку оттранслированной программы;

3) запуск программы на счет.

При монопольном режиме все ресурсы ЭВМ используются по мере надобности для отработки очередного пункта задания. С точки зрения загрузки ЭВМ этот режим наименее эффективен, так как в процессе обработки одного задания различные устройства ЭВМ работают с неодинаковой нагрузкой или вообще простаивают значительную часть времени. Однако этот режим наиболее удобен для пользователя, так как время решения задачи при этом минимально. В настоящее время монопольный режим наиболее широко используется в микроЭВМ (прежде всего персональных ЭВМ).

Для увеличения производительности и эффективности использования ЭВМ за счет организации параллельной работы основных устройств применяется мультипрограммный режим работы.

В этом режиме ОС принимает к исполнению сразу несколько заданий. При достаточно большом количестве одновременно находящихся в памяти ЭВМ заданий этот режим обеспечивает практически полную загрузку всех устройств.

Мультипрограммный режим является основным в работе ЭВМ серий ЕС и СМ (такие ЭВМ по-прежнему используются весьма широко). Кроме того, он находит частичное применение и в персональных ЭВМ высокой производительности, что позволяет пользователю одновременно ввести в ЭВМ несколько заданий. Применение мультипрограммного режима на «больших» ЭВМ позволило обеспечить пакетную обработку задач, при которой пользователи передавали задание оператору, оператор формировал пакеты этих заданий, пропускал их через ЭВМ и затем возвращал пользователям результаты решения сразу по всем заданиям, составляющим очередной пакет.

Пакетная обработка заданий позволяет существенно повысить эффективность работы ЭВМ, но крайне неудобна для пользователя, поскольку он связан с ЭВМ не непосредственно, а через оператора. Наличие этого промежуточного звена приводит к существенному увеличению суммарного времени решения задачи.

Для приближения пользователя к ЭВМ и устранения оператора как промежуточного звена между пользователем и ЭВМ были созданы ОС, реализующие особый вид мультипрограммного режима —режима разделения времени. Реализация режима разделения времени приводит к тому, что пользователи получают связь с ЭВМ поочередно на небольшой промежуток времени. Если этот промежуток времени невелик и невелико количество одновременно работающих пользователей, то каждый работающий пользователь не будет ощущать прерывистой связи с ЭВМ. Таким образом, создается впечатление, что пользователь работает один на некоторой воображаемой ЭВМ.

Недостатком режима разделения времени является уменьшение скорости вычислений пропорционально числу одновременно работающих пользователей. Однако, несмотря на этот недостаток, режим разделения времени является основным режимом работы всех современных ЭВМ, обслуживающих несколько пользователей.

Основными элементами ОС являются: процессор языка управления, супервизор и файловая система.

Процессор языка управления представляет собой программу, предназначенную для распознавания и преобразования команд пользователя и оператора ЭВМ в машинное представление с целью их последующей обработки.

Основными функциями супервизора являются: контроль загруженности различных устройств ЭВМ заданиями; распределение оперативной памяти между заданиями; защита одновременно решаемых заданий (задач) друг относительно друга; запуск операций ввода-вывода и т.д. По своему месту в программном обеспечении ЭВМ супервизор занимает положение посредника между аппаратным обеспечением ЭВМ и всем другим программным обеспечением машины.

Файловая система образуется программами, которые поддерживают ведение всей совокупности файлов (наборов данных) в ЭВМ. Основными функциями этой системы являются поиск требуемых файлов, модификация информации в файлах, перемещение файлов, копирование файлов, удаление файлов.

2. Системы программирования предназначены для обеспечения создания и отладки программ пользователей, написанных на каком-либо языке программирования (PASCAL, С, C++, FORTRAN и т. д.). В настоящее время для этих целей широко используются так называемые среды программирования (разработки программ) — например, продукты фирмы Borland DELPHI пли Builder C++, позволяющие быстро создавать качественные приложения.

3. Программы контроля и диагностики состояния ЭВМ предназначены для осуществления непрерывного контроля работы основных устройств ЭВМ, а также поиска неисправных блоков и узлов ЭВМ в случае обнаружения отказов или устойчивых сбоев.

Общее прикладное программное обеспечение. (Включает пакеты прикладных программ (ППП), системы управления базами данных (СУБД), интеграторы и другие прикладные программные системы). Особенностью объектов ОППО является то, что эти средства не требуют от пользователей при решении ими конкретных практических задач на ЭВМ проведения операций, связанных с программированием.

Под ППП понимается совокупность готовых к решению программ, объединяемых в пакет по единому содержательному признаку с помощью дополнительной управляющей программы. Данная программа автоматизирует и упрощает стандартную схему использования готовых программ на ЭВМ. Основными функциями управляющей программы являются: поддержание диалоговой (дружественной) формы получения информации от пользователя (обычно это режим меню); вызов соответствующих программ из пакета с целью решения ими содержательных задач, поставленных пользователем; выдача пользователю выходных данных по решенным задачам в удобной форме.

В настоящее время ППП наряду с СУБД являются самой распространенной формой прикладного программного продукта для массового пользователя. Среди ППП выделяются пакеты трех типов: проблемно-ориентированные, интегрированные и инструментальные.

Проблемно-ориентированные ППП структурно являются наиболее простыми. Они состоят из программ, которые нацелены на решение фиксированного числа задач из относительно узкой предметной области. При этом каждой частной задаче соответствует вполне определенная программа ее решения. В функции управляющей программы входит распознавание в запросе пользователя имени и атрибутов той задачи, которую он выбирает для решения, и запуск соответствующей программы на исполнение.

Интегрированные ППП являются расширением ППП первого типа путем их наращивания такими программами, которые автоматизируют все (или большинство) сопутствующих операций, выполняемых лицом, пользующимся пакетом. К числу указанных программ наиболее часто относятся текстовый редактор, СУБД, графический редактор, реже — электронная таблица и др. В отличие от самостоятельных версий этих программ данные версии носят упрощенный характер, достаточный лишь для решения задач из соответствующей предметной области.

Инструментальные ППП отличаются отсутствием в них программ, строго ориентированных на решение конкретных практических задач. Данные пакеты состоят из программ, каждая из которых может рассматриваться как необходимый элемент решения задач из некоторой предметной области.

Таким образом, при использовании данных ППП пользователь в своем запросе указывает структуру элементов, которая реализует прикладную задачу. Управляющая программа пакета на основе заданной структуры элементов создает соответствующую рабочую программу решения требуемой прикладной задачи и затем передает ей управление. В последнее время появились так называемые интеллектуальные ППП (см. разд. IV).

СПО, так же как и ОПО, состоит из двух частей: специального системного программного обеспечения (ССПО) и специального прикладного программного обеспечения (СППО). ССПО выполняет в АИС функции, аналогичные функциям ОС в ОПО.

Необходимость ССПО в вычислительных комплексах экономического назначения обусловливается двумя причинами: обеспечением требования поддержки особых (специальных) режимов проведения вычислительных работ в этих комплексах; необходимостью управления функционированием специальных устройств.

СППО представляет собой комплекс программ, каждая из которых реализует тот или иной алгоритм переработки информации. Данные программы принято называть задачами, и, хотя это название нельзя признать удачным, оно в настоящее время является общепринятым. Задачи являются основными элементами АИС, в том числе и экономического назначения, поскольку они определяют ее возможности как средства автоматизации деятельности должностных лиц при управлении персоналом.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник: studopedia.ru