Многообразие существующих ГИС-решений укладывается в различные виды классификаций ГИС [Цветков В.Я., 1998; ДеМерс Майкл Н., 1999; Сырецкий Г.А., 2007].

ГИС различаются предметной областью информационного моделирования — городские или муниципальные (Urban GIS — UGIS), природоохранные (Environmental GIS), производственные (Manufacturing Facilities GIS — MFGIS) и т.д. Проблемная ориентация ГИС определяется решаемыми в ней научными и прикладными задачами — инвентаризация ресурсов (кадастр), анализ, оценка, мониторинг, управление и планирование, поддержка принятия решений.

Интегрированные ГИС (Integrated GIS — IGIS) совмещают функциональные возможности ГИС и систем цифровой обработки изображений (данных дистанционного зондирования) в единой интегрированной среде.

Масштабно-независимые ГИС (Multiscale GIS — MSGIS) основаны на множественных представлениях пространственных объектов (Multiscale Representation), обеспечивая графическое или картографическое вопроизведение данных на любом уровне масштабирования на основе того набора данных, который обеспечивает наибольшее пространственное разрешение. Пространственно-временные ГИС (Spatio-temporal GIS — STGIS) оперируют пространственно-временными данными.

Геоинформационные системы | Информатика 10-11 класс #28 | Инфоурок

Реализация геоинформационных проектов (GIS Project), включает обычные этапы жизненного цикла:

- предпроектных исследований (Feasibility Study), в том числе изучение требований пользователя (User Requirements) и функциональных возможностей (Functional Facilities) используемых программных средств ГИС;

- технико-экономическое обоснование разработки ГИС;

- оценку соотношения «затраты/прибыль» (Costs/Benefits);

- системное проектирование ГИС (GIS Designing), включая стадию пилотного проекта (GIS Pilot Project);

- разработку (GIS Development);

- тестирование на небольшом территориальном фрагменте, или тестовом участке (Test Area);

- прототипирование или создание опытного образца (Prototyping);

- внедрение (GIS Implementation);

- введение в эксплуатацию и использование (Setting into Operation).

Научные, технические, технологические и прикладные аспекты проектирования, создания и использования ГИС являются предметом изучения быстро развивающейся ветви информатики — геоинформатики.

В истории развития ГИС геоинформатика выделяет четыре основных периода:

- 60-е — середина 70-х годов: исследование принципиальных возможностей использовать большие ЭВМ того времени для накопления, обработки, анализа и построения банков и баз географических данных; теоретические работы в области обработки таких данных, накопление опыта;

- середина 70-х — середина 80-х годов: появление автоматизированных систем управления (АСУ), в том числе и первых специализированных ГИС, разработка крупных государственных ГИС-проектов в области контроля атомной энергии и гидроэнергетики, обороны и т.д;

- середина 80-х — конец 90-х годов: становление понятия ГИС, появление рынка программных средств, реализующих различные ГИС на базе персональных компьютеров, мощных серверов и сетевых коммуникациях; расширение области применения ГИС на основе интегрированных БД и мощных СУБД, включающих инструменты для обработки и требуемой визуализации географических и описательных данных; появление прикладных ГИС для непрофессиональных пользователей, а также специализированных распределенных ГИС, поддерживающих государственные и корпоративные базы таких данных;

- начало ХХ века — сегодняшний момент: возросшая потребность в географических данных в связи с глобализацией многих сфер экономики, сильная конкуренция на рынке ГИС, появление многочисленных групп пользователей, заинтересованных в конкретных прикладных программных ГИС-средствах, использование принципов искусственного интеллекта и интеллектуальных сетей при проектировании ГИС, применение технологии программных мобильных агентов для сбора специализированной информации в экспертных ГИС, формирование мировой ГИС-инфраструктуры.

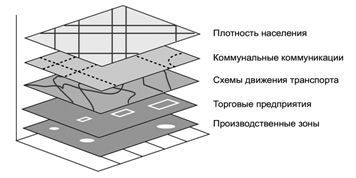

Указанные этапы развития предъявляли всё новые требования к функциональности различных ГИС, однако эти требования сложились в общих чертах на третьем этапе в 80-х 90-х годах. Отметим сразу, что ГИС — это не просто географическая карта, перенесенная на компьютер. Геоинформационные системы хранят информацию в виде наборов тематических электронных слоев, которые можно объединять по любому требуемому признаку. Поэтому технологии ГИС интегрируют в себе операции для работы со слоями, базами данных, средствами анализа и визуализации слоев, содержащих требуемые данные в нужных сочетаниях.

Геоинформационная система ГИС урок 1 теория

Рис. 5.5. Тематические слои ГИС

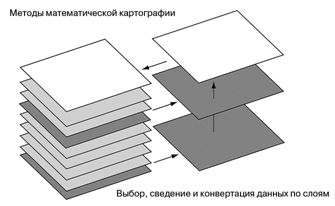

Рис. 5.6. Трансформация слоев и конвертирование данных из одного формата в другой

Например, строительство крупного супермаркета в мегаполисе требует совместного анализа данных, указанных на рис. 5.5. Трансформация (объединение, расщепление, масштабирование и т.д.) слоев и конвертирование данных из одного формата в другой производится методами математической картографии и управления данными в базе данных ГИС (рис. 5.6).

Функциональные возможности ГИС

В ГИС в целом выполняется пять основных функциональных процедур с данными: ввод, манипулирование, управление, запрос и анализ, визуализацию [Андрианов В., 1999].

Ввод данных. Географические данные (числа, текст, изображения) для использования в ГИС вводятся в векторном или растровом виде, если такие данные уже существуют в подходящем цифровом формате, либо предварительно оцифровываются с помощью диджитайзера или сканера. Каждый элемент или объект изображения имеет координатную привязку.

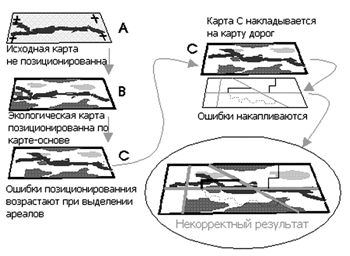

Тем самым, любые свойства и характеристики реальных объектов (моделей) или их элементов «привязаны» к местоположению объекта в координатной сетке. При этом всегда следует иметь в виду, что технологии оцифровки или занесения данных в конкретный тематический слой, а также наложение и сведение слоев могут сопровождаться значительными ошибками, которые в дальнейшем приведут к заметным искажениям картографических данных и визуализации результата (рис. 5.7).

Средства манипулирования представляют собой различные способы выделения, группировку и преобразования данных, например, приведение всей геоинформации к единому масштабу и проекции на определенный тематический слой для удобства совместной обработки. Для хранения, структурирования и управления данными в ГИС чаще всего используются реляционные базы данных с элементами OLAP-технологий (On Line Analytical Processing) и технологий создания отчетов (Report Creation).

Запрос и анализ можно выполнять на разных уровнях сложности — от самых простых вопросов: где находится объект и каковы его описательные свойства — до поисков и компиляции данных по сложным шаблонам и сценариям вида «А что если. «. В современных ГИС имеются развитые средства анализа взаимной близости и наложения объектов, принадлежащим разным тематическим слоям.

Первый инструмент связан с выделением буферных зон вокруг заданных объектов по комбинации различных параметров (например: «Выделить населенные пункты, расположенные не далее двух километров от конкретного аэропорта» или «Рассчитать зоны поражения при аварии на АЭС и выделить населенные пункты, попадающие в эти зоны»). Второй позволяет рассчитывать пересечение, объединение, исключение и другие сочетания двух и более распределенных объектов (оверлейные операции) при сведении слоёв (рис. 5.6).

Рис. 5.7. Влияние ошибок оцифровывания и сведения слоев

Визуализация. Результаты различных операций можно просто отображать на экране или же создавать (рисовать) новые объекты с любыми наборами атрибутивных характеристик. Развитые средства и способы визуализации позволяют ГИС легко управлять отображением данных. Традиционным результатом обработки, анализа и отображения пространственных географических данных является карта, которая дополняется отчетными документами, рельефными цветными изображениями реальных и смоделированных объектов, фотографиями, таблицами, диаграммами, видео клипами развития ситуации и другими мультимедийными средствами.

Кроме указанных базовых операций, современные ГИС имеют достаточно много специальных групп функций, реализующих пользовательские задачи: прокладку оптимального маршрута, поиск кратчайших расстояний, расчетные задачи пространственной статистики, создание моделей геологических структур, морских и воздушных течений и т. д.

Модели географических данных. Для графического представления географических данных, описывающих реальные объекты и их модели в ГИС, используются электронные карты и тематические описания. Параметры местоположения объектов и их отношений есть пространственные (метрические) данные, параметры временных и тематических свойств — атрибутивная (описательная) информация.

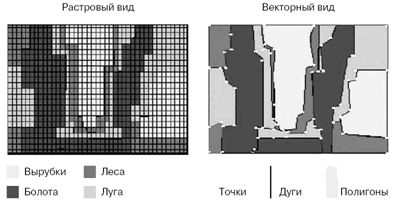

Растровая модель — отображение участков поверхности суши и океанов в виде дискретного набора элементов, составляющих нужную картину. Такие элементы называются пикселами (Picture Element), они образуют отображение тематического слоя электронной карты на экране монитора. Каждый пиксел занимает некоторую малую площадь в виде прямоугольника, имеет координаты центра (X,Y) в плоскости слоя карты, связанные с координатами точек географического объекта, и описание его свойств (яркость, цвет и плотность тона), соответствующих аналогичным свойствам объекта.

Растровые цифровые изображения могут быть получены непосредственно при цифровом фотографировании земной поверхности со спутников, либо при обработке аэрокосмических фотографий методами цифрового сканирования с использованием диджитайзеров. Такие изображения хороши для зрительного восприятия и удобны для многоаспектной обработки. Однако они занимают много места в памяти вычислительных устройств и плохо масштабируются — при многократном и многоразовом изменении масштаба, сжатии и дешифровке четкость изображений сильно ухудшается. Поэтому в тех случаях, где заранее оговаривается необходимость масштабирования изображений без потери четкости, применяется технология векторной графики.

Векторная модель — это структурно заданное графическое изображение пространственного объекта. Положение точек объекта задается координатами конца вектора (x,y,z) и описанием свойств этой точки. Отображение объекта задается совокупностью векторов.

Так как конец вектора (точка) не имеет площади, то при многократном увеличении или уменьшении изображения объекта (масштабировании) искажения не происходит (рис. 5.8). Векторная графика оперирует точечными, линейными (дуги и контуры) и площадными (полигонными) моделями пространственных объектов.

Рис. 5.8. Растровая и векторная модели графического изображения пространственного объекта

Допустимы следующие формы векторной модели данных:

- цельнополигональная структура (топологическая структура типа «спагетти»);

- линейно-узловая (графовая структура);

- реляционная (структура отношений);

- нерегулярная триангуляционная сеть.

Формирование топологии заключается в определении положения точек и узлов в выбранной системе координат на плоскости или в пространстве (для рельефных изображений) и цифровое кодирование взаимосвязей между точечными, линейными и площадными географическими объектами. В настоящее время применяются объектно-ориентированные модели баз географических данных (например, ArcGIS компании ESRI), формирующие классы объектов, классы отношений, геометрические сети и послойную топологию.

Источник: intuit.ru

Программное обеспечение гис. Виды программного обеспечения.

База данных (БД) — одно из центральных понятий ГИС. БД входит и в подсистему ввода данных, и в подсистему хранения и обработки информации, и в подсистему вывода. Остановимся на этом вопросе подробнее.

Под БД понимается совокупность цифровых данных, представленных в виде, пригодном для обработки автоматическими средствами.

Основной характерной чертой базы данных является независимость организации и хранения данных от прикладных программ, в которых они используются. Эта независимость означает, что изменения данных не приводит к необходимости модифицировать прикладные программы и наоборот. Т.е. база данных в отличие от обычного файла ориентирована на интегрированные требования разных приложений (задач) а не на одну программу. База данных имеет следующие важные свойства:

- скорость доступа к информации;

- полная доступность к информации;

- гибкость;

- целостность данных.

Для решения проблемы управления базами данных были развиты две концепции:

- система управления базами данных (СУБД),

- администратор базы данных. Администратор базы данных — это лицо или целое подразделение, ответственное за общее состояние базы данных, функционирование средств управления базой данных и интерфейсов.

Создание БД и обращение к ним по запросу осуществляется с помощью СУБД.

СУБД — это комплекс программ и языковых средств, предназначенных для создания, ведения и использования БД. Базы данных в зависимости от способа организации данных и их структуры делятся на иерархические, сетевые и реляционные. Большинство современных коммерческих СУБД относятся к реляционному типу, то есть поддерживающему реляционные модели данных.

Реляционную модель данных можно наглядно представить в виде прямоугольной таблицы, где для каждого объекта (О1, О2, . Оn) в столбцах приводятся их характеристики, которые обычно называются атрибутами (А1, А2, . Аn).

Связи между отношениями обеспечиваются перекрывающимися (общими) столбцами.

Структура базы данных в общем случае специфична для каждого конкретного проекта. В каждом конкретном случае в результате анализа задач определяется, какие необходимы таблицы, какие они должны содержать строки, какими столбцами перекрываться между собой.

П ри использовании ГИС в картографии, в реляционных БД содержатся два типа данных: графические и атрибутивные (или семантические).

В графической базе данных хранится так называемая графическая или метрическая основа карты в цифровом виде. Атрибутивная база данных содержит в себе определенную смысловую нагрузку карты и дополнительные сведения, которые относятся к пространственным данным, но не могут быть прямо нанесены на карту — это описание территории или информация, описывающая качественные характеристики объектов (атрибуты). Таблица, содержащая атрибуты объектов, называется таблицей атрибутов.

Картографическая атрибутивная (семантическая) информация — информация в цифровом или текстово-графическом виде о количественных и качественных характеристиках объектов или явлений.

СУБД поддерживают следующие операции:

ввод данных, хранение данных, манипулирование (добавление, удаление) данными, обработка запросов, поиск, выборка, сортировка, обновление, сохранение целостности, защита данных от несанкционированного доступа или потери.

Если непосредственно обратиться к таблице реляционных данных, то допустимы следующие операции, то допустимы следующие операции.

Применительно к колонкам: добавить новую (add item); удалить (drop item).

Применительно к записям: добавить (add); отсортировать по одному из правил сортировки (sort); выбрать по логическим условиям (reselect).

Применительно к таблице в целом: выбрать нужную таблицу в БД (select); сохранить таблицу (save); уничтожить (erase).

Это в ArcInfo.

Доступ ко многим БД осуществляется с помощью специального языка структурированных запросов SQL (Structured Query Language), или шаблону QBE (Query By Example). Большинство программных средств ГИС имеют свои СУБД. В то же время существуют автономные, коммерческие СУБД: dBase, FoxBASE, Informix, Ingress, Oracle, Sybase. Наиболее распространены dBase и Oracle. Информация из автономных БД может импортироваться в большинство коммерческих ГИС.

Операции реструктуризации базы данных поддерживаются далеко не везде. Так, в известном продукте ArcView после того, как база создана, нельзя даже переназначить имена полей — пользователю остается только задать вместо истинных имен полей псевдонимы или «спрятать» от пользователя отдельные поля в таблице. При этом никаких изменений в самой БД реально не происходит.

В ГИС MapInfo еще на этапе цифрования, как только указаны координаты какой-либо точки, система автоматически создает скрытую от пользователя запись, в которой содержатся, по крайней мере, два поля: идентификатор и координаты этой точки. При сохранении этих данных система создает таблицу, в которой в дальнейшем будут храниться различные графические объекты и атрибутивные данные.

При работе с ГИС MapInfo вносить изменения в структуру таблиц можно непосредственно во время работы: добавлять и удалять поля, изменять их порядок и названия, тип и размер любого поля.

Программы преобразования, обработки и анализа данных.

Эти программы составляют ядро геоинформационных технологий. К ним относятся программы, обеспечивающие:

- операции переструктуризации данных;

- трансформацию проекций и изменение системы координат;

- операции вычислительной геометрии;

- оверлейные операции (наложение разноименных и разнотипных слоев данных)

- общие аналитические, графоаналитические и моделирующие функции.

- Переструктуризации данных — это операции преобразования данных из векторного представления в растровое представление и обратно. Алгоритм векторно-растрового преобразования довольно прост.

а) векторное изображение: набор векторных полигонов с их номерами;

б ) регулярная квадратная сетка накладывается на исходное векторное изображение. Принадлежность ячейки и полигона в целом определяется положением его геометрического центра.

в) и г) Каждая ячейка получает номер своего полигона.

Все это выполняется автоматически, машиной.

Существует множество программ для работы с растрами и обработки растровых данных. Например, серия программ: RasterArts, (Spotlight, RasterDesk, Vectory, ColorProcessor) и другие, которые содержат большой набор инструментов для обработки растрового материала (фильтры, калибровку, трансформацию, редактирование и автоматическую векторизацию). Специальные векторизаторы (наиболее распространенные) — MapEdit, EasyTrace — предназначены для автоматизированной или полуавтоматизированной векторизации цветного или ч/б растрового изображения. Они очень удобны, если исходное изображение — расчлененное.

Программы обработки растровых данных помогают:

- исправить метрические погрешности сканера и искажения любой другой природы (ScanCorrect);

- подготовить растровый файл отсканированной карты к векторизации путем уменьшения цветовой гаммы (например, исправить разный цвет у одинаковых фоновых знаков) — Magic Map;

- осуществить цветокалибровку файлов к цветопечати, чтобы минимизировать искажения цветов при печати изображения — AccuPrint.

Среди других операций реструктуризации данных выделяются операции фрагментации или дефрагментации слоев, включая сшивку фрагментов при полистном цифровании исходных карт.

- Трансформация проекций и изменение системы координат. Сюда входят:

операции пересчета координат пространственного объекта;

операции укладки объектов в систему опорных точек с использованием линейных или аффинных преобразований

трансформация картографической проекции — наиболее часто используемая операция. Необходимость этой операции проявляется при использовании карт, составленных в разных проекциях, для составления, например, электронного атласа.

Коммерческие программные продукты высокого уровня обязательно содержат блок преобразования проекций.

- Операции вычислительной геометрии. Программные средства ГИС предоставляют пользователю возможность производить некоторые картометрические операции:

- расчет площадей;

- расчет длин ломаных линий;

- расчет координат центроидов и ряд других.

- О верлейные операции.

Например, наложение 2-х разноименных слоев — это типичная оверлейная операция.

Наложение двух разноименных слоев с генерацией производных объектов, возникающих при их геометрическом наслоении. Но! Большие затраты времени на поиск координат всех пересечений.

В простейшем случае это операция отображения, но при ряде аналитических операций данные из разных слоев объединяются физически. Наложение, или пространственное объединение, позволяет, например, интегрировать данные о почвах, уклоне, растительности и местоположении землевладения со ставками земельного налога.

- Общие аналитические, графоаналитические и моделирующие функции — это:

- расчет и построение так называемых буферных зон, то есть областей, ограниченных эквидистантными линиями — линиями равного отстояния;

- анализ сетей (классические оптимизационные задачи: определение кратчайших путей) и задачи на сетях. Эти операции очень часто используются коммерческими предприятиями для решения транспортных задач (так называемые «задачи коммивояжера»;

- цифровое моделирование рельефа на основе значений плановых и высотных координат множества точек. Это — возможность рассчитать углы наклона, составить экспозицию склонов, вычислить площади поверхности рельефа, объем, нарисовать (сгенерировать) горизонтали или профиль;

- картографическая графика — это: возможность воспроизведения монохромных и цветных карт, выбор и изменение палитры цветовых заливок, штриховок, крапа; редактирование и использование различных способов картографического изображения; создание новых знаков (обычно выбор условных знаков ограничен, и их необходимо добавлять); размещение и редактирование легенды; возможность размещать карты-врезки, графики, таблицы — т.е. выполнять полную компоновку.

Программы поддержки интерфейса. Интерфейс — это совокупность средств и правил, обеспечивающая взаимодействие вычислительных систем, входящих в их состав устройств, программ, а также пользователя системы. Взаимодействие пользователя с системой осуществляется на основе интерфейса пользователя. Удобный способ взаимодействия с устройствами компьютера обеспечивает операционная система (ОС), которая загружается в компьютер при его включении.

ОС — это совокупность программных средств, обеспечивающих управление аппаратными ресурсами компьютера и взаимодействие программных процессов с аппаратурой, другими процессами и пользователем. ОС управляет памятью, вводом-выводом, файловой системой, взаимодействием процессов, осуществляет защиту, учет использования ресурсов и т.п.

Распространенные ОС: Windows, MS-DOS, UNIX, OS/2. Активно внедряется в нашу жизнь LINUX.

Программное обеспечение вывода информации.

Результаты обработки данных должны быть представлены в наглядном виде (визуализированы). Программные средства ГИС обычно включают достаточно широкий набор средств генерации выходных данных. Вывод информации осуществляется с помощью специальных программ (в том числе драйверов технических устройств).

Большинство мощных коммерческих программных продуктов, в которых реализованы функциональные возможности ГИС, обладают многими из перечисленных типов программного обеспечения для ввода данных, управления БД, преобразования, обработки и анализа данных, вывода картографической информации.

Рассматривая современные ГИС, необходимо учитывать, что возможности различных классов этих систем неодинаковы. Можно выделить три группы ГИС.

Первые — это мощные, ориентированные на рабочие станции или мощные ПК и сетевую эксплуатацию системы, обрабатывающие колоссальные объемы информации, имеющие разнообразные средства ввода (от дигитайзеров и сканеров до станций обработки космических снимков) и вывода, имеющие развитые средства документирования, которые позволяют, в том числе, создавать любые карты. Яркими представителями этого класса являются ГИС фирм INTERGRAPH, PROGIS, ESRI. Эти системы имеют универсальный характер, позволяющий использовать их с одинаковым успехом в различных отраслях (GEOMEDIA, MGE, ArcInfo и др.).

Вторую группу составляют настольные геоинформационные системы, которые обладают несколько меньшими возможностями, чем описанные выше системы, и предназначены для решения, в первую очередь, научных задач, но могут быть использованы и при решении задач управления. В этих системах нет столь жестких требований к качеству и разнообразию средств визуализации, объемам обрабатываемой информации, защите информации и ее сохранности. Эти системы доступны большинству коллективов и могут работать в любом малом офисе. Типичными представителями таких систем являются MapInfo, Atlas GIS, ArcView и др.

В этом классе систем надо особенно выделить урезанные версии крупных ГИС (INTERGRAPH и др.). Поскольку первоначально эти системы создавались для мощных графических станций, при переносе на менее мощный компьютер не учитывались ограничения по размеру памяти и быстродействию, характерные для персональных компьютеров. Поэтому такие программные продукты обладают меньшим набором возможностей по сравнению с версиями этой же системы для рабочих станций и значительно уступают по быстродействию ГИС, созданным специально для персональных компьютеров. Однако у них есть существенный плюс — совместимость с аналогичными версиями для рабочих станций и всесторонняя поддержка фирмами-производителями.

Третью группу составляют системы для домашнего и информационно-справочного использования. Это наиболее закрытые системы, которые либо не допускают вовсе внесения изменений в информацию или допускают незначительное ее изменение, например, редактирование записей в базе данных или внесение новых записей. Это дешевые системы, которые представляют очень скромные требования к ПК.

Выбор конкретной системы для пользователя возможен только тогда, когда он ясно представляет себе, какие задачи необходимо решить при помощи ГИС, какие результаты он хочет получить в итоге, насколько велик объём обрабатываемой информации, насколько часто придется решать новые задачи, и сколь существенны изменения при подходе к их решению.

Самыми распространенными и мощными ГИС являются:

ArcInfo (фирмы Esri; фирма находиться в Калифорнии). Эта система стала распространяться в мире с 1982 года. Она самая ранняя, следовательно, и самая «навороченная»; ArcView (Esri) — с1983 года. На основе этих программ создан первый электронный атлас «Наша земля», в который вошли более 200 карт масштабов от 1:1000000 до 1:10000000,космические снимки, слайды;

MapInfo Professional (MapInfo Corporation, USA).

Отечественные: GeoDraw, ГеоГраф/ГеоКонструктор.

Подробнее см. в «…Учебном пособии» Раклова В.П.

Источник: studfile.net

Географические информационные системы

Географическая информационная система или геоинформационная система (ГИС) – это информационная система, которая занимается сбором, хранением, обработкой, анализом и отображением пространственных данных и связанных с ними непространственных, и обеспечивает получение на основе этих данных информации и знаний о географическом пространстве.

Более половины информации, которая используется организациями, деятельность которых связана с учетом пространственного размещения объектов, состоит из географических или пространственных данных. ГИС обеспечивает возможность принимать оптимальные управленческие решения, основываясь на анализе пространственных данных.

Сдай на права пока

учишься в ВУЗе

Вся теория в удобном приложении. Выбери инструктора и начни заниматься!

С помощью современных ГИС стало возможным получать качественные и количественные характеристики объектов, которые их составляют, в виде баз данных.

Классификация ГИС

С помощью ГИС можно решать научные и прикладные задачи:

- мониторинга экологических ситуаций;

- рационального использования природных ресурсов;

- инфраструктурного проектирования;

- планирования уровня города и региона;

- помощь в принятии оперативных мер при чрезвычайных ситуациях др.

Таким образом, для решения подобного множества задач были разработаны различные ГИС, которые классифицируются по различным признакам.

По функциональным возможностям ГИС делятся на:

- полнофункциональные;

- специализированные – ориентированы на решение конкретной задачи в определенной предметной области;

- информационно-справочные системы.

По архитектурному принципу построения ГИС разделяют на:

- закрытые системы – без возможности расширения;

- открытые системы – с возможностью расширения пользователем с помощью встроенного языка программирования.

По пространственному (территориальному) признаку:

«Географические информационные системы»

Готовые курсовые работы и рефераты

Решение учебных вопросов в 2 клика

Помощь в написании учебной работы

- глобальные;

- общенациональные;

- региональные;

- локальные.

По проблемно-тематическому принципу:

- общегеографические;

- экологические и природопользовательские;

- отраслевые (водные ресурсы, лесопользование, геологические, туризм и т.д.).

Также различают векторные, растровые и комбинированные (векторно-растровые) ГИС.

Источники данных для ГИС

Картографические данные (топографические и географические карты, административно-территориальные карты, кадастровые планы и т.д.). Карты удобно использовать как базовый слой ГИС. При отсутствии цифровых данных исследуемой территории оцифровываются графические оригиналы карт.

Данные дистанционного зондирования (ДДЗ), которые все чаще используют для создания баз данных ГИС. К ним относятся данные, полученные с космических носителей. При дистанционном зондировании применяются разные технологии для получения изображений и передачи их на Землю, носители аппаратуры для съемки (космические аппараты и спутники) размещаются на разных орбитах, оснащаются различной аппаратурой. Таким образом, получаются снимки, которые отличаются различным уровнем обзора и детализации отображения объекта природной среды в различных диапазонах спектра (видимом и ближнем инфракрасном, тепловом инфракрасном и радиодиапазоне). Это способствует решению широкого спектра экологических задач с использованием ДДЗ.

Методы, используемые дистанционным зондированием: аэро- и наземная съемка, неконтактные методы (например, гидроакустическая съемка рельефа морского дна).

Материалы полевых изысканий территорий, к которым относятся материалы топографических, инженерно-геодезических изысканий, кадастровая съемка, данные геодезических измерений природных объектов, которые выполняют нивелиры, теодолиты, электронные тахеометры, GPS приемники, а также материалы исследования территорий геоботаническими и другими методами, например, исследование перемещения животных, анализ почв и др.

Статистические данные – материалы государственных статистических служб различных отраслей народного хозяйства, стационарных измерительных постов наблюдений (гидрологических и метеорологических данных, сведений о загрязнении окружающей среды и т. д.).

Литературные данные, к которым относятся материалы справочных изданий, книг, монографий и статей, содержащих различную информацию об отдельных типах географических объектов.

Замечание 1

В ГИС чаще всего используют объединение различных типов данных.

Источник: spravochnick.ru