Обучение как целенаправленный процесс передачи и усвоения социально-культурного опыта, как специфическая форма отношений появилось давно, когда люди стали осознавать ценность знания, важность преемственности в его трансляции и передаче следующим поколениям, потребность и необходимость дальнейшего познания мира.

Кроме того, обучение, как воспитание, направлено на развитие личности. Но в обучении эта направленность реализуется посредством организации усвоения обучающимися научных знаний и способов деятельности.

Исходя из этих общих положений, можно выделить цели и задачи обучения.

Основная цель обучения — поддержание общественного прогресса.

Задачи обучения: передача и активное усвоение социально-культурного опыта в форме научных знаний и способов их получения; развитие личности, которое, с одной стороны, делает возможным усвоение и применение опыта предыдущих поколений, а с другой стороны, формирует потребность и возможность дальнейшего познания мира.

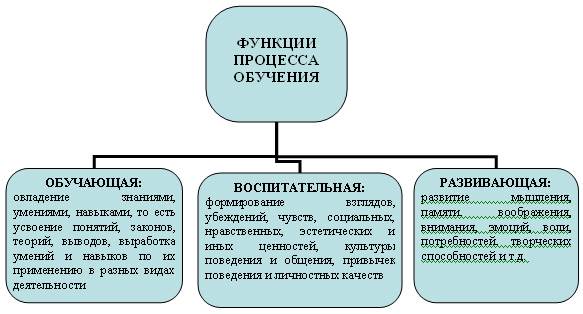

Эти задачи соотносятся с функциями обучения: образовательной, воспитательной и развивающей.

Объект, предмет и функции педагогики

- Образовательная функция состоит в передаче и усвоении системы научных знаний, умений, навыков и возможности применения их на практике.

- Воспитательная функция реализуется в формировании у обучающихся ценностных убеждений, личностных качеств в процессе усвоения социально-культурного опыта и в формировании мотивов учебной деятельности, которые во многом определяют ее успешность.

- Развивающая функция обучения проявляется уже в самой цели этого процесса — всестороннем развитии личности как целостной психической системы с ее интеллектуальной, эмоционально-волевой и мотивационно-потребностной сферами.

Содержание этих трех функций показывает, что современная педагогическая наука рассматривает обучающегося не как объект воздействий педагога, а как активного субъекта учебного процесса, успешность которого в итоге определяется отношением учащегося к обучению, развитым познавательным интересом, степенью осознанности и самостоятельности в приобретении знаний.

На протяжении всего развития педагогической науки и практики формировались принципы обучения, которые служили ориентирами в организации учебно-воспитательного процесса. К основным принципам обучения можно отнести:

Отрасль педагогики, разрабатывающая научные основы обучения, называется дидактикой. Одним из актуальных для современной дидактики является вопрос о соотношении обучения и развития. На сегодняшний день можно выделить три условные группы научных представлений по этому вопросу.

- Обучение и есть развитие (Э. Торндайк, Дж. Уотсон, К. Коффка, У. Джеймс).

- Обучение следует за развитием и должно приспосабливаться к нему (В. Штерн: «Развитие создает возможности — обучение их реализует»; Ж. Пиаже: «Мышление ребенка с необходимостью проходит все известные фазы и стадии, независимо от того, обучается ребенок или нет»).

- Обучение идет впереди развития, продвигая его дальше и вызывая в нем новообразования (Л.С. Выготский, Дж. Брунер). Обосновывая тезис о ведущей роли обучения в развитии личности, Выготский выделял два уровня умственного развития ребенка: уровень актуального развития, позволяющий самостоятельно выполнять задание, и «зону ближайшего развития» (то, что ребенок сегодня делает с помощью взрослого, а завтра будет делать самостоятельно).

Источник: psyera.ru

Вся педагогика на одном слайде

Функции обучения

Казалось бы, даже сама эта фраза «функции обучения» сама по себе очевидна: обучение осуществляется с целью приобретения знаний, получения образования или подготовки специалистов в той или иной области. Не менее очевидной эта фраза звучит и в контексте обучения в школе. Безусловно, именно учась в ней дети овладевают основами многих наук, учатся жизни в обществе, формируют свое нравственное самосознание и избирают себе дальнейший путь в жизни.

Однако функций обучения – несколько, и для того, чтобы обучение действительно можно было считать успешным, необходимо соблюдение каждой из них. Современная педагогическая наука выделяет три функции обучения:

- образовательную,

- развивающую,

- воспитательную.

Вне зависимости от того, о каком учебном процессе идет речь, и кому он адресован, будь то воспитанник детского сада или аспирант, данные функции обучения должны быть реализованы. От этого во многом зависит и качество обучения.

- Образовательная функция обучения – это функция, которая заключается в формировании знаний, умений, навыков и готовности к их использованию. Например, образовательная функция урока английского языка на тему «Страдательный залог в прошедшем времени» формирует у учеников представления о данной синтаксической конструкции, о том, как ее следует формулировать в устной и письменной речи, и в каких случаях она должна быть использована.

- Развивающая функция обучения – это функция, которая заключается в развитии всех сфер мыслительной и эмоционально-волевой сферы учащегося: развитие речи, эмоционально-волевой, сенсорно-двигательной сфер, а также набора мотивационных и потребностных установок.

- Воспитательная функция обучения – это функция, формирующая у обучающихся нравственность, любовь к прекрасному, эстетические ценности и позитивный взгляд на мири способность следовать морально-этическим нормам поведения в обществе.

Также отметим, что это касается не только школьного, но и профессионального обучения. Например, студенты-медики, изучая фармакологию и хирургию, знакомятся с тем, что многие медикаменты имеют побочные действия, и не всякая операция приемлема с позиций нравственности. Перед нами – наглядный пример воспитательной функции обучения в медицине.

Другой пример – обучение в аспирантуре. Аспирант, работая над диссертацией на соискание ученой степени кандидата наук, проводит научное исследование. Однако и научным руководителем, и со страниц литературы по специальности он информируется о том, насколько данный ход исследования приемлем с этической точки зрения. Также позиции воспитательной функции обучения аспирантов сильны в процессе изучения ими философии и истории науки.

Источник: www.takeup.ru

Тема 6. Процесс обучения, его сущность, функции

Общее понятие о дидактике. Сущность процесса обучения. Обучение как двусторонний процесс. Функциональные компоненты обучения: целевой, стимулирующе-мотивационный, содержательный, операционно-деятельностный, контрольно-регулирующий, оценочно-результативный. Функции процесса обучения.

Дидактика ‒ это отрасль педагогики, направленная на изучение и раскрытие теоретических основ организации процесса обучения (закономерностей, принципов, методов обучения), а также на поиск и разработку новых принципов, стратегий, методик, технологий и систем обучения.

Выделяют общую и частную (предметную методику обучения) дидактику. Так сформировались методики обучения для отдельных учебных дисциплин (методика обучения математике, обучения физике, обучения иностранному языку и т.д.).

Традиционно обучение характеризуется дидактами как специально организованный, целенаправленный процесс взаимодействия педагога и обучаемых, в результате которого обеспечивается усвоение учащимися определенной системы знаний, умений, навыков, способов мышления и деятельности, опыта эмоционально-ценностных отношений к себе и окружающему миру. По своей структуре обучение есть единство деятельности обучающего (учителя) и учащегося. Педагог и ученик являются субъектами учебного процесса.

Процесс обучения = Преподавание + Учение

Обучение, преподавание, учение — основные категории дидактики.

Обучение ‒ это способ организации образовательного процесса. Оно является самым надежным путем получения систематического образования. В основе любого вида или типа обучения заложена система: преподавание и учение.

Преподавание ‒ это деятельность учителя по: передаче информации; организации учебно-познавательной деятельности учащихся; оказанию помощи при затруднении в процессе учения; стимулированию интереса, самостоятельности и творчества учащихся; оценке учебных достижений учащихся.

Целью преподавания является организация эффективного учения каждого ученика в процессе передачи информации, контроля и оценки ее усвоения. Эффективность учения предполагает также взаимодействие с учениками и организацию как совместной, так и самостоятельной деятельности.

Учение ‒ это деятельность ученика по: освоению, закреплению и применению знаний, умений и навыков; самостимулированию к поиску, решению учебных задач, самооценке учебных достижений; осознанию личностного смысла и социальной значимости культурных ценностей и человеческого опыта, процессов и явлений окружающей действительности.

Целью учения является познание, сбор и переработка информации об окружающем мире. Результаты учения выражаются в знаниях, умениях, навыках, системе отношений и общем развитии учащегося.

Учебная деятельность включает в себя:

• овладение системами знаний и оперирование ими;

• овладение системами обобщенных и более частных действий, приемов (способов) учебной работы, путями их переноса и нахождения ‒ умениями и навыками;

• развитие мотивов учения, становление мотивации и смысла последнего;

• овладение способами управления своей учебной деятельностью и своими психическими процессами (волей, эмоциями и пр.).

Наряду с общими движущими силами педагогического процесса (см. тему 5) к движущим силам обучения, например, относятся противоречия, характеризующие уровень подготовленности ученика к выполнению обязательных учебных заданий (образовательных стандартов). И.И.Прокопьев описал данную группу противоречий формулой: «надо ‒ могу / не могу ‒ хочу / не хочу». Иначе говоря, это противоречие между требованиями учебной программы и возможностями (желаниями, мотивами и т.п.) ученика. Движущими силами процесса обучения являются также чувства и эмоции (переживание успеха, радости, уверенности в своих силах, желание быть первым и т.п.), волевые усилия и проявления ученика (настойчивость, ответственность, чувство долга и др.).

Структурные компоненты процесса обучения: целевой, стимулирующе-мотивационный, содержательный, операционно-деятельностный (формы, методы обучения), контрольно-регулировочный, оценочно-результативный. Эти компоненты процесса обучения отражают развитие взаимодействия педагогов и обучаемых от постановки и принятия целей до их реализации в конкретных результатах. Причем надо иметь в виду, что компоненты процесса обучения характеризуют определенный цикл взаимодействия педагогов и обучаемых, например цикл решения определенной учебной задачи или формирования какого-то понятия. Циклы решения более частных задач сливаются в более широком цикле решения задач данного учебного предмета, системы учебных предметов и всего учебного плана.

Кратко охарактеризуем основные компоненты самого процесса обучения.

Целевой компонент процесса обучения представляет собой осознание педагогами и принятие учениками цели и задач изучения темы, раздела или учебного предмета в целом. Цель обучения социально детерминирована. Она определяется целями, поставленными обществом перед школой или другими учебными заведениями.

В конкретном цикле учебного процесса цель и задачи обучения определяются на основе требований программы, учета особенностей данного класса, уровня предшествующей подготовленности, образованности, воспитанности и развитости учащихся, а также с учетом возможностей самого педагога, оборудования кабинета и пр.

Стимулирующе-мотивационный компонент предполагает, что педагог будет осуществлять меры по стимулированию у учащихся интереса, потребности в решении поставленных перед данным циклом обучения учебно-воспитательных задач. Причем стимулирование должно порождать внутренний процесс возникновения у обучаемых положительных мотивов учения. В единстве стимулирования и мотивации заключен смысл стимулирующе-мотивационного компонента учебного процесса.

Содержательный ‒ определяет всю совокупность формируемых у субъектов процесса обучения знаний, умений, навыков, отношений, ценностных ориентаций. Содержание обучения определяется государственными образовательными стандартами, учебными планами, учебными программами и учебниками по данному предмету. Содержание отдельных уроков конкретизируется учителем с учетом поставленных задач, необходимости отражения в содержании предмета специфики производственного и социального окружения школы, уровня подготовленности, интересов учеников.

Операционно-деятельностный компонент наиболее непосредственно отражает процессуальную сущность обучения. Именно в деятельности педагогов и обучаемых, в их взаимодействии, протекающем во времени, и реализуется задача присвоения школьниками широкого социального опыта человечества. Операционно-деятельностный компонент реализуется посредством определенных методов, средств и форм организации преподавания и учения (см. темы о методах, средствах и формах обучения).

Контрольно-регулировочный компонент предполагает одновременное осуществление контроля за ходом решения поставленных задач обучения со стороны преподавателя и самоконтроля обучаемых за правильностью выполнения учебных операций, точностью получаемых ответов. Контроль осуществляется с помощью устных, письменных, лабораторных и других практических работ, путем проведения опросов, зачетов и экзаменов. Самоконтроль протекает в виде самопроверок учениками степени усвоения изучаемого материала, правильности выполнения упражнений путем обратных действий, оценки жизненной реальности полученных ответов в задачах и т д. Контроль и самоконтроль обеспечивает функционирование обратной связи в учебном процессе ‒ получение учителем информации о степени затруднений, о качестве поэтапного решения задач обучения, о типичных недостатках. Обратная связь вызывает необходимость корригирования, регулирования учебного процесса, внесения изменений в методы, формы и средства обучения, приближение их к оптимальным для данной ситуации. Регулирование процесса проводится не только учителем, но и самими учениками путем саморегулирования своих действий, работы над ошибками, повторения вопросов, вызывающих затруднения.

Оценочно-результативный компонент обучения предполагает оценку педагогами и самооценку учениками достигнутых в процессе обучения результатов, установление соответствия их поставленным учебно-воспитательным задачам, выявление причин обнаруживаемых отклонений, проектирование новых задач, учитывающих также и необходимость восполнения обнаруженных пробелов в знаниях и умениях.

Исключительно важно иметь в виду, что все компоненты процесса обучения расположены в определенной логике, вытекающей из закономерной обусловленности их друг другом. Поэтому в педагогической литературе эту определенную последовательность в применении компонентов учебного процесса характеризуют еще и как этапы, или звенья, процесса обучения.

Обучению как составной части целостного педагогического процесса свойственны собственно обучающая, воспитательная, развивающая функции (см. рис.1).

Рис. 1. Функции процесса обучения

Вопросы для самоконтроля

1. Дайте общее понятие о дидактике.

2. В чем сущность процесса обучения?

3. В чем проявляется двусторонность процесса обучения?

4. Раскройте функциональные компоненты обучения: целевой, стимулирующе-мотивационный, содержательный, операционно-деятельностный, контрольно-регулирующий, оценочно-результативный.

5. Сформулируйте функции процесса обучения.

Источник: mydocx.ru