В практике программирования часто складываются ситуации, когда одну и ту же группу операторов, реализующих определённую цель, требуется повторить без изменений в нескольких местах программы. Для избавления от столь нерациональной траты времени была предложена концепция подпрограммы.

Подпрограмма — именованная, логически законченная группа операторов языка, которую можно вызвать для выполнения любое количество раз из различных мест программы. В языке Free Pascal существуют два вида подпрограмм: процедуры и функции. Главное отличие процедуры от функции заключается в том, что результатом исполнения операторов, составляющих тело функции , всегда является некоторое значение , поэтому функцию можно использовать непосредственно в выражениях, наряду с переменными и константами.

4.1 Общие сведения о подпрограммах. Локальные и глобальные переменные

Итак, подпрограмма — это поименованный набор описаний и операторов, выполняющих определенную задачу. Информация , передаваемая в подпрограмму для обработки, называется параметрами, а результат вычислений — значениями. Обращение к подпрограмме называют вызовом. Перед вызовом подпрограмма должна быть обязательно описана в разделе описаний.

Передача параметров в функцию по значению. Параметры функции. Передача аргументов в функцию. #34

Описание подпрограммы состоит из заголовка и тела. В заголовке объявляется имя подпрограммы, и в круглых скобках её параметры, если они есть. Для функции необходимо сообщить тип возвращаемого ею результата. Тело подпрограммы следует за заголовком и состоит из описаний и исполняемых операторов.

Любая подпрограмма может содержать описание других подпрограмм. Константы , переменные, типы данных могут быть объявлены как в основной программе, так и в подпрограммах различной степени вложенности. Переменные, константы и типы, объявленные в основной программе до определения подпрограмм, называются глобальными, они доступны всем функциям и процедурам. Переменные, константы и типы, описанные в какой-либо подпрограмме, доступны только в ней и называются локальными.

Для правильного определения области действия идентификаторов (переменных) необходимо придерживаться следующих правил:

- каждая переменная, константа или тип должны быть описаны перед использованием;

- областью действия переменной, константы или типа является та подпрограмма, в которой они описаны;

- все имена в пределах подпрограммы, в которой они объявлены, должны быть уникальными и не должны совпадать с именем самой подпрограммы;

- одноимённые локальные и глобальные переменные — это разные переменные, обращение к таким переменным в подпрограмме трактуется как обращение к локальным переменным (глобальные переменные недоступны);

- при обращении к подпрограмме доступны объекты, которые объявлены в ней и до её описания.

4.2 Формальные и фактические параметры. Передача параметров в подпрограмму

Обмен информацией между вызываемой и вызывающей функциями осуществляется с помощью механизма передачи параметров. Переменные, указанные в списке в заголовке функции, называются формальными параметрами, или просто параметрами подпрограммы. Все переменные из этого списка могут использоваться внутри подпрограммы. Список переменных в операторе вызова подпрограммы — это фактические параметры, или аргументы.

Механизм передачи параметров обеспечивает обмен данных между формальными и фактическими параметрами, что позволяет выполнять подпрограмму с различными данными. Между фактическими параметрами в операторе вызова и формальными параметрами в заголовке подпрограммы устанавливается взаимно однозначное соответствие. Количество, типы и порядок следования формальных и фактических параметров должны совпадать.

Передача параметров выполняется следующим образом. Вычисляются выражения, стоящие на месте фактических параметров. В памяти выделяется место под формальные параметры в соответствии с их типами. Выполняется проверка типов, и при их несоответствии выдается диагностическое сообщение . Если количество и типы формальных и фактических параметров совпадают, то начинает работать механизм передачи данных между фактическими и формальными параметрами.

Формальные параметры процедуры можно разделить на два класса: параметры-значения и параметры-переменные.

При передаче данных через параметры-значения в подпрограмму передаются значения фактических параметров, и доступа к самим фактическим параметрам из подпрограммы нет. При передаче данных параметры-переменные заменяют 1 Реально в подпрограмму передаются адреса фактических параметров. формальные параметры, и, следовательно, в подпрограмме есть доступ к значениям фактических параметров. Любое изменение параметров-переменных в подпрограмме приводит к изменению соответствующих им формальных параметров. Следовательно, входные данные следует передавать через параметры-значения, для передачи изменяемых в результате работы подпрограммы данных следует использовать параметры-переменные.

От общетеоретических положений перейдём к практическому использованию подпрограмм при решении задач. Изучение подпрограмм начнем с процедур.

4.3 Процедуры

Описание процедуры имеет вид:

procedure имя_процедуры(список_формальных_параметров); label список_меток; const список_констант; type список_типов; var список_переменных; begin //Тело процедуры. end;

Описание начинается с заголовка процедуры, где procedure — ключевое слово языка, имя_процедуры — любой допустимый в языке Free Pasacal идентификатор , список_формальных_параметров — имена формальных параметров и их типы, разделённые точкой с запятой. Рассмотрим примеры заголовков процедур с параметрами-значениями:

procedure name_1( r : real; i : integer; c : char );

Однотипные параметры могут быть перечислены через запятую:

procedure name_2( a, b : real; i, j, k : integer );

Список формальных параметров необязателен и может отсутствовать:

procedure name_3;

Если в заголовке процедуры будут применяться параметры-переменные, то перед ними необходимо указывать служебное слово var :

procedure name_4( x, y : real; var z : real );

//x, y — параметры-значения,

//z — параметр — переменная .

После заголовка идет тело процедуры , которое состоит из раздела описаний 2 Раздел описаний в процедуре может отсутствовать, если в нём нет необходимости. ( константы , типы, переменные, процедуры и функции, используемые в процедуре) и операторов языка, реализующих алгоритм процедуры.

Для обращения к процедуре необходимо использовать оператор вызова:

Фактические параметры в списке оператора вызова отделяются друг от друга запятой:

a : = 5. 3; k : = 2; s := ’ a ’;

Если в описании процедуры формальные параметры отсутствовали, то и при вызове их быть не должно:

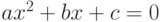

ЗАДАЧА 4.1. Найти действительные корни квадратного уравнения .

Алгоритм решения этой задачи был подробно описан в задаче 3.3 (рис. 3.14). Однако там не была рассмотрена ситуация некорректного ввода значений коэффициентов. Например, если пользователь введёт  , то уравнение из квадратного превратится в линейное.

, то уравнение из квадратного превратится в линейное.

Алгоритм решения линейного уравнения тривиален:  , при условии, что

, при условии, что  . Чтобы не усложнять уже составленный алгоритм решения квадратного уравнения, запишем его в виде подпрограммы-процедуры. Далее приведён фрагмент программы с комментариями:

. Чтобы не усложнять уже составленный алгоритм решения квадратного уравнения, запишем его в виде подпрограммы-процедуры. Далее приведён фрагмент программы с комментариями:

//Процедура для вычисления действительных //корней квадратного уравнения. procedure korni ( a, b, c : real; var x1, x2 : real; var pr : boolean ); //Входные параметры процедуры: //a,b,c — коэффициенты квадратного уравнения; //Выходные параметры процедуры: //x1,x2 — корни квадратного уравнения, //pr — логическая переменная, //принимает значение «ложь», если в уравнении нет корней, //и значение «истина» в противном случае. var d : real; begin d:=b * b-4 * a * c; if d0 then begin x_:=-c_/b_; writeln ( ’ x= ’,x_ ); end else writeln ( ’Нет корней ’ ); end else //Решение квадратного уравнения ax^2 + bx + c = 0. begin korni (a_, b_, c_, x1_, x2_, pr_ ); //Вызов процедуры. if pr_=false then writeln ( ’Нет корней ’ ) else writeln ( ’ x1= ’,x1_, ’ _x2= ’,x2_ ); end; end.

ЗАДАЧА 4.2. Вводится последовательность из целых положительных чисел. В каждом числе найти наибольшую и наименьшую цифры.

Для решения задачи создадим процедуру max_min , результатом работы которой будут два значения: минимальная и максимальная цифры в заданном числе.

//Процедура возвращает //max наибольшую и min наименьшую цифры в числе M. //В списке параметров: //M параметр-значение (входной параметр), //max и min параметры-переменные (выходные параметры). procedure max_min(M: longint; var max : byte; var min : byte ); var i : byte; begin i : = 1; while M div 10>0 do begin if i =1 then begin //Предположим, что первая цифра является max:=M mod 10; //наибольшей или min:=M mod 10; //наименьшей. i := i +1; end; //Поиск цифры больше max или меньше min. if M mod 10 > max then max:=M mod 10; if M mod 10 < min then min:=M mod 10; M:=M div 10; end; end; var X: longint; N, i,X_max, X_min : byte; begin //Количество элементов в последовательности. write ( ’N= ’ ); readln (N); for i :=1 to N do begin write ( ’X= ’ ); readln (X); //Элемент последовательности. if X>0 then //Если элемент положительный, то begin max_min(X,X_max, X_min ); //вызов процедуры. //Печать результатов. writeln ( ’ max= ’,X_max, ’ min= ’,X_min ); end; end; end.

Источник: intuit.ru

6. Процедуры и функции. Параметры.

В языке Паскаль, как и в большинстве языков программирования, предусмотрены средства, позволяющие оформлять вспомогательный алгоритм как подпрограмму. Это бывает необходимо тогда, когда какой-либо подалгоритм неоднократно повторяется в программе или имеется возможность использовать некоторые фрагменты уже разработанных ранее алгоритмов. Кроме того, подпрограммы применяются для разбиения крупных программ на отдельные смысловые части в соответствии с модульным принципом в программировании.

Для использования подалгоритма в качестве подпрограммы ему необходимо присвоить имя и описать алгоритм по правилам языка Паскаль. В дальнейшем, при необходимости вызвать его в программе, делают вызов подпрограммы упоминанием в нужном месте имени соответствующего подалгоритма со списком входных и выходных данных. Такое упоминание приводит к выполнению входящих в подпрограмму операторов, работающих с указанными данными. После выполнения подпрограммы работа продолжается с той команды, которая непосредственно следует за вызовом подпрограммы.

В языке Паскаль имеется два вида подпрограмм — процедуры и функции.

Процедуры и функции помещаются в раздел описаний программы. Для обмена информацией между процедурами и функциями и другими блоками программы существует механизм входных и выходных параметров. Входными параметрами называют величины, передающиеся из вызывающего блока в подпрограмму (исходные данные для подпрограммы), а выходными — передающиеся из подрограммы в вызывающий блок (результаты работы подпрограммы).

Одна и та же подпрограмма может вызываться неоднократно, выполняя одни и те же действия с разными наборами входных данных. Параметры, использующиеся при записи текста подпрограммы в разделе описаний, называют формальными, а те, что используются при ее вызове — фактическими.

Описание и вызов процедур и функций

Структура описания процедур и функций до некоторой степени похожа на структуру Паскаль-программы: у них также имеются заголовок, раздел описаний и исполняемая часть. Раздел описаний содержит те же подразделы, что и раздел описаний программы: описания констант, типов, меток, процедур, функций, перменных. Исполняемая часть содержит собственно операторы процедур.

Формат описания процедуры имеет вид:

procedure имя процедуры (формальные параметры);

раздел описаний процедуры

исполняемая часть процедуры

Формат описания функции:

function имя функции (формальные параметры):тип результата;

раздел описаний функции

исполняемая часть функции

Формальные параметры в заголовке процедур и функций записываются в виде:

var имя праметра: имя типа

и отделяются друг от друга точкой с запятой. Ключевое слово var может отсутствовать (об этом далее). Если параметры однотипны, то их имена можно перечислять через запятую, указывая общее для них имя типа. При описании параметров можно использовать только стандартные имена типов, либо имена типов, определенные с помощью команды type.Список формальных параметров может отсутствовать.

Вызов процедуры производится оператором, имеющим следующий формат:

имя процедуры(список фактических параметров);

Список фактических параметров — это их перечисление через запятую. При вызове фактические параметры как бы подставляются вместо формальных, стоящих на тех же местах в заголовке. Таким образом происходит передача входных параметров, затем выполняются операторы исполняемой части процедуры, после чего происходит возврат в вызывающий блок. Передача выходных параметров происходит непосредственно во время работы исполняемой части.

Вызов функции в Турбо Паскаль может производиться аналогичным способом, кроме того имеется возможность осуществить вызов внутри какого-либо выражения. В частности имя функции может стоять в правой части оператора присваивания, в разделе условий оператора if и т.д.

Для передачи в вызывающий блок выходного значения функции в исполняемой части функции перед возвратом в вызывающий блок необходимо поместить следующую команду:

имя функции := результат;

При вызове процедур и функций необходимо соблюдать следущие правила:

количество фактических параметров должно совпадать с количеством формальных;

соответствующие фактические и формальные параметры должны совпадать по порядку следования и по типу.

Заметим, что имена формальных и фактических параметров могут совпадать. Это не приводит к проблемам, так как соответствующие им переменные все равно будут различны из-за того, что хранятся в разных областях памяти. Кроме того, все формальные параметры являются временными переменными — они создаются в момент вызова подпрограммы и уничтожаются в момент выхода из нее.

Рассмотрим использование процедуры на примере программы поиска максимума из двух целых чисел.

var x,y,m,n: integer;

procedure MaxNumber(a,b: integer; var max: integer);

if a>b then max:=a else max:=b;

Аналогичную задачу, но уже с использованием функций, можно решить так:

var x,y,m,n: integer;

function MaxNumber(a,b: integer): integer;

var max: integer;

if a>b then max:=a else max:=b;

Передача параметров

В стандарте языка Паскаль передача параметров может производиться двумя способами — по значению и по ссылке. Параметры, передаваемые по значению, называютпараметрами-значениями, передаваемые по ссылке — параметрами-переменными. Последние отличаются тем, что в заголовке процедуры (функции) перед ними ставится служебное слово var.

При первом способе (передача по значению) значения фактических параметров копируются в соответствующие формальные параметры. При изменении этих значений в ходе выполнения процедуры (функции) исходные данные (фактические параметры) измениться не могут. Поэтому таким способом передают данные только из вызывающего блока в подпрограмму (т.е. входные параметры). При этом в качестве фактических параметров можно использовать и константы, и переменные, и выражения.

При втором способе (передача по ссылке) все изменения, происходящие в теле процедуры (функции) с формальными параметрами, приводят к немедленным аналогичным изменениям соответствующих им фактических параметров. Изменения происходят с переменными вызывающего блока, поэтому по ссылке передаются выходные параметры. При вызове соответствующие им фактические параметры могут быть только переменными.

Выбор способа передачи параметров при создании процедуры (функции) происходит в соответствии со сказанным выше: входные параметры нужно передавать по значению, а выходные — по ссылке. Практически это сводится к расстановке в заголовке процедуры (функции) описателя var при всех параметрах, которые обозначают результат работы подпрограммы. Однако, в связи с тем, что функция возвращает только один результат, в ее заголовке использовать параметры-переменные не рекомендуется.

Локальные и глобальные идентификаторы

Использование процедур и функций в Паскале тесно связано с некоторыми особенностями работы с идентификаторами (именами) в программе. В часности, не все имена всегда доступны для использования. Доступ к идентификатору в конкретный момент времени определяется тем, в каком блоке он описан.

Имена, описанные в заголовке или разделе описаний процедуры или функции называют локальными для этого блока. Имена, описанные в блоке, соответствующем всей программе, называют глобальными. Следует помнить, что формальные параметры прцедур и функций всегда являются локальными переменными для соответствующих блоков.

Основные правила работы с глобальными и локальными именами можно сформулировать так:

Локальные имена доступны (считаются известными, «видимыми») только внутри того блока, где они описаны. Сам этот блок, и все другие, вложенные в него, называютобластью видимости для этих локальных имен.

Имена, описанные в одном блоке, могут совпадать с именами из других, как содержащих данный блок, так и вложенных в него. Это объясняется тем, что переменные, описанные в разных блоках (даже если они имеют одинаковые имена), хранятся в разных областях оперативной памяти.

Глобальные имена хранятся в области памяти, называемой сегментом данных (статическим сегментом) программы. Они создаются на этапе компиляции и действительны на все время работы программы.

В отличие от них, локальные переменные хранятся в специальной области памяти, которая называется стек. Они являются временными, так как создаются в момент входа в подпрограмму и уничтожаются при выходе из нее.

Имя, описанное в блоке, «закрывает» совпадающие с ним имена из блоков, содержащие данный. Это означает, что если в двух блоках, один из которых содержится внутри другого, есть переменные с одинаковыми именами, то после входа во вложенный блок работа будет идти с локальной для данного блока переменной. Пременная с тем же имнем, описанная в объемлющем блоке, становится временно недоступной и это продолжается до момента выхода из вложенного блока.

Рекомендуется все имена, которые имеют в подпрограммах чисто внутреннее, вспомогательное назначение, делать локальными. Это предохраняет от изменений глобальные объекты с такими же именами.

Источник: studfile.net

Формальные параметры процедуры указываются при описании данных в программе

webkonspect.com — сайт, с элементами социальной сети, создан в помощь студентам в их непростой учебной жизни.

Здесь вы сможете создать свой конспект который поможет вам в учёбе.

Чем может быть полезен webkonspect.com:

- простота создания и редактирования конспекта (200 вопросов в 3 клика).

- просмотр конспекта без выхода в интернет.

- удобный текстовый редактор позволит Вам форматировать текст, рисовать таблицы, вставлять математические формулы и фотографии.

- конструирование одного конспекта совместно с другом, одногрупником.

- webkonspect.com — надёжное место для хранения небольших файлов.

Обзор сайта:

Источник: webkonspect.com