С 1 января 2023 года обязательства по лекобеспечению детей из «14 ВЗН» перейдут фонду «Круг добра». Это решение, оформленное в начале декабря через поправки в ФЗ-323, хоть и увеличит аудиторию подопечных фонда сразу в 4,5 раза, кассового разрыва «Круга», судя по всему, не вызовет. Если «14 ВЗН» страдает хроническим дефицитом финансирования, спасаясь от коллапса экстренными бюджетными вливаниями или расходованием бюджетов следующих лет, то госфонд, напротив, не успевает тратить поступающие ему налоговые отчисления состоятельных россиян. Vademecum попытался оценить, как ротация пациентов скажется на судьбе «14 ВЗН» и добавит ли «Кругу добра» не только аудитории, но и полномочий.

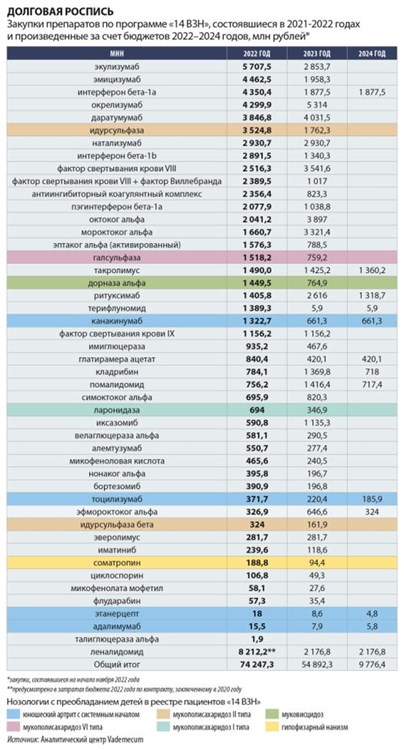

Дефицит бюджета госпрограммы «14 ВЗН» усугублялся много лет. Минздрав, а затем подведомственное ему ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекобеспечения граждан» (ФЦПиЛО) стали все раньше и раньше объявлять аукционы по закупке препаратов на следующий год, чтобы удовлетворить потребность текущего. Такое заимствование, естественно, накапливалось. По данным ФКУ, озвученным в сентябре нынешнего года на выставке «Биотехмед», потребность в препаратах по сформированным регионами заявкам достигла в 2021 году почти 73 млрд рублей, а из федерального бюджета на госпрограмму было выделено всего 64 млрд. Правительству пришлось в пожарном порядке специальным траншем закрывать дефицит в 8,9 млрд рублей.

44-ФЗ | Расчет НМЦК на лекарственные средства — регулирование и практика

В 2022 году разрыв усилился. Суммарная стоимость обязательств «14 ВЗН» в связи с расширением пациентской аудитории и лекарственной номенклатуры выросла на 13 млрд рублей (плюс 17,8%). Таким образом, официально признанный дефицит достиг 19 млрд рублей, притом что бюджет программы на 2022 год, по отношению к предыдущему, был увеличен всего на 2,6 млрд.

И на 2023 год поднятие прежней планки, замершей на отметке 66,9 млрд рублей, пока не запланировано. Чтобы закрыть текущую потребность, ФКУ ФЦПиЛО принялось закупать препараты для «14 ВЗН» за счет бюджетов 2023-2024 годов еще с апреля, полностью исчерпав к этому времени выделенные на 2022-й ресурсы. Спешку в Минздраве тогда объясняли необходимостью равномерных отгрузок в регионы, исходя из мощностей производителей и поставщиков.

В результате такой заблаговременности к июню 2022 года ФКУ Минздрава, по подсчетам Vademecum, использовало 82% бюджета программы на 2023 год. В следующем году, по данным директора ФЦПиЛО Елены Максимкиной, потребность в препаратах, исходя из обработанных заявок от регионов и учитывая включение в перечень четырех новых МНН, достигнет стоимостного объема в 87,8 млрд рублей. Тут стоит заметить, что распорядители «14 ВЗН» уже израсходовали 14,6% бюджета 2024 года. Как же возник почти двукратный перерасход, что и когда пошло не так?

Медицинский менеджмент с Муслимом Муслимовым. Программа высокозатратных нозологий (программа ВЗН)

Во-первых, несмотря на негласное правило включать в «14 ВЗН» только те препараты, которые не увеличивают стоимость лечения, перечень каждый год расширяется за счет выходящих на рынок новых более дорогих лекарств. Во-вторых, как признавалась на том же «Биотехмеде» Елена Максимкина, вольный перевод пациентов с давно применяемых, локализованных и, соответственно, подешевевших препаратов на импортные затрудняет финансовое планирование. Например, пациентов с гемофилией переводят с уже производимых в России препаратов на вновь включенный в номенклатуру «дорогостой». Например, на лоноктоког от CSL Behring, который ФКУ должен начать закупать с 2023 года при условии, что обновленный перечень «14 ВЗН» утвердит правительство, уже переведен 191 пациент (1,7% от общего числа больных с гемофилией, данные на сентябрь), на руриоктоког альфа пэгол от Baxalta (Takeda) – 154 человека (1,4%). Похожая ситуация – с рассеянным склерозом: на включаемые в перечень с 2023 года сипонимод от Novartis и кладрибин от Merck, по данным Максимкиной, в общей сложности должны быть переведены 1,9 тысячи пациентов (2,3% нозологической когорты).

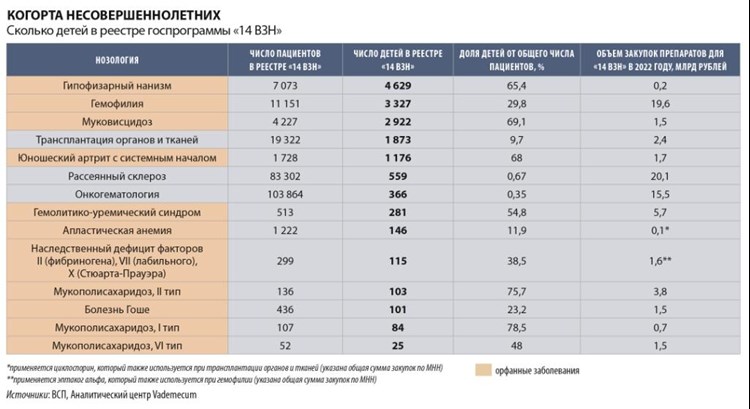

Параллельно увеличивается и пациентский реестр госпрограммы. По данным ФЦПиЛО, аудитория «14 ВЗН» с 2020 по 2022 год выросла на 8,9% – до 166,6 тысячи человек. Однако численность патронируемых программой детей увеличивается кратно быстрее: за тот же период – на 54,3%, до 14,2 тысячи. Впрочем, такую динамику можно было предсказать: в 2019 году в программу погрузили сразу пять, а годом позже – еще две новые нозологии с преобладанием детей в эпидемиологической структуре.

Сейф нозологий

Может быть, из-за стремительного роста в «14 ВЗН» детской популяции регуляторы и озаботились поиском новой модели финансирования закупок лекарств, предназначенных именно для лечения детей. Обращение пациентских организаций и сочувствующих им законодателей в правительство с предложением об увеличении бюджета «14 ВЗН» успеха не имело: в 2021 году требуемых 10–20 млрд рублей в казне не нашлось. Тогда-то и родилась идея переложить часть этой нагрузки на «Круг добра», созданный как раз для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими, заболеваниями.

В сентябре 2022 года правительство предложило передать фонду полномочия по лекарственному обеспечению детей с болезнями из перечня «14 ВЗН». Следом в Госдуму был внесен проект соответствующих поправок в ФЗ-323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». На закупки препаратов для детей уходит до 30% от общего объема закупок лекарств для «14 ВЗН» – порядка 20 млрд рублей. Численность пациентов в госпрограмме растет, а по таким заболеваниям, как гипофизарный нанизм, мукополисахаридозы I и II типов, муковисцидоз и юношеский артрит с системным началом, на пациентов детского возраста приходится от 82% до 99% от общего количества пациентов, говорилось в пояснительной записке к законопроекту (подробнее – в таблице «Когорта несовершеннолетних»).

В начале декабря документ был подписан президентом, а уже 1 января 2023 года должен вступить в силу.

Как сообщила на одной из профильных конференций Елена Максимкина, сославшись на подсчеты Минздрава, в 2023 году «Кругу добра» потребуется потратить на лекобеспечение детей с болезнями из «14 ВЗН» 37 млрд рублей. К закупке госфондом, уточнила директор ФЦПиЛО, планируются препараты 16 МНН по 17 нозологиям. Предполагается, что изъятие из номенклатуры «14 ВЗН» этого пула препаратов при сохранении прежнего финансирования закроет соразмерный дефицит госпрограммы.

По сути, законопроект лишь уточняет: пациенты старше 18 лет с болезнями, входящими в перечень «14 ВЗН», теперь обеспечиваются лекарствами за счет федерального бюджета, который отводится уполномоченному госоргану (ФКУ), а до 18 лет – из средств «Круга добра» по заведенному в фонде порядку. Однако в дальнейшем, полагает Максимкина, Минздрав и Минфин могли бы принять решение о финансировании лекобеспечения когорты пациентов старше детского возраста тоже за счет «Круга добра», накапливающего профицитный бюджет.

Понятно, что на отладку новой модели лекарственного обеспечения почти 16 тысяч детей потребуется время. Система подачи заявок пока меняться не будет: ФЦПиЛО уже обработало заявки на 2023 год и закупило 50% необходимых препаратов. То есть со следующего года сменится лишь источник финансирования, уточнила Максимкина.

Полный автоматический переход просто невозможен: в работе фонда и программы «14 ВЗН» есть несколько принципиальных отличий, которые только предстоит нивелировать.

Переходный возраст

Обращение регуляторов к средствам госфонда «Круг добра», аккумулирующимся за счет начисления 15% на превышающие 5 млн рублей в год доходы физлиц, вполне логично: как показала практика, поступления в фонд намного опережают траты.

Уже в 2021 году повышенный НДФЛ принес в казну порядка 75 млрд рублей вместо изначально предполагаемых 60 млрд. А так как фонд начал заниматься закупкой лекарств лишь спустя полгода с момента учреждения, выделенные ему средства были израсходованы не полностью, и 44,1 млрд были перенаправлены на следующий 2022 год.

Ожидается, что по итогам текущего года «Круг добра» получит еще 78,6 млрд рублей. По состоянию на 1 ноября 2022 года фонд уже направил на заключенные или находящиеся на стадии заключения контракты 57,7 млрд рублей, а суммарно, с учетом закупок прошлого года, 88,6 млрд. Таким образом, на конец текущего года у фонда уже образовался профицит в 65 млрд рублей.

Сколько «Круг добра» получит в 2023 году, точно пока неизвестно, но сумма будет еще больше прошлогодней: по прогнозам вице-премьера Татьяны Голиковой, порядка 84 млрд рублей. Учитывая профицит бюджета, «Круг добра» сможет взять на себя лекобеспечение детей из реестра «14 ВЗН», уверены в фонде. Низкие темпы освоения средств там объясняют тем, что деньги тратятся «крайне вдумчиво и аккуратно», чтобы всегда был определенный запас на удовлетворение уже взятых обязательств и дети не остались без необходимого им лечения.

Но есть и организационные нюансы, влияющие на темпы выполнения фондом своих обязательств. Во-первых, некоторые регионы до сих пор не отладили подачу заявок. Во-вторых, каждая заявка на лекобеспечение ребенка сначала рассматривается независимыми экспертами в индивидуальном порядке, после чего выносится на экспертный совет. В том-то и состоит принципиальное различие моделей: если ФЦПиЛО по линии «14 ВЗН» проводит групповые закупки лекарств, то в фонде закупки персонифицированы.

И потому распорядители «Круга добра», до времени абсолютно не переживая за финансовую сторону вопроса, крайне озадачены одномоментным увеличением числа подопечных с 4,56 тысячи до почти 20 тысяч. Удастся ли обработать кратно выросшее количество заявок в прежнем режиме? Вряд ли. В этой связи в фонде очень рассчитывают на утверждение уже разработанного правительственного постановления, которое позволит «Кругу добра» проводить и неперсонифицированные закупки, исходя из прогноза потребности подопечных в том или ином препарате.

Оценивая масштабы предстоящей фонду работы, не стоит забывать и о старте программы расширенного неонатального скрининга, который вместо прежних пяти будет проводиться по 36 наследственным заболеваниям, включая одно из самых затратных в лечении – спинальную мышечную атрофию. Иными словами, аудитория подопечных «Круга добра», как и расходы, несомненно будет расти.

Помимо этого, фонд готовится взять на себя обязательства по обеспечению лекарствами и медизделиями подопечных в течение года после достижения ими 18 лет, чтобы обеспечить безболезненную для пациентов передачу соответствующих полномочий от «Круга добра» регионам.

Очевидно, что перевод детей из «14 ВЗН» и увеличение возраста подопечных уже вступают в противоречие с изначальной концепцией «Круга добра». Фонд создавался для обеспечения детей с редкими заболеваниями патогенетическим лечением, которое не приобретается за счет региональных и федеральных программ.

В то же время не все препараты, которые получают пациенты по «14 ВЗН», относятся к патогенетической терапии. Самый яркий пример – муковисцидоз, присутствующий как в перечне «14 ВЗН», так и в перечне фонда. Но по «14 ВЗН» пациенты с муковисцидозом получают препарат дорназа альфа, применяемый в симптоматической терапии. А «Круг добра» обеспечивает подопечных патогенетическим лечением – дорогостоящими препаратами от Vertex. В то же время фонд начнет обеспечивать лекарствами детей с рассеянным склерозом, не отнесенным к орфанным заболеваниям.

Так или иначе, в самом «Круге добра» считают расширение полномочий фонда закономерным и необходимым шагом. У фонда «сейчас есть возможность гарантировать помощь гораздо большему количеству детей с заболеваниями, требующими дорогостоящей терапии», говорил при принятии поправок в первом чтении председатель правления «Круга добра» Александр Ткаченко, называя фонд «домом для всех орфанных детей».

Впрочем, оптимизм руководителя фонда разделяют далеко не все. Высказываются, в частности, сомнения относительно стабильности финансовых поступлений в «Круг добра». Перевод детей из «14 ВЗН» в фонд означает снятие ответственности с государства и перекладывание ее на плечи «Круга добра», существующего благодаря налогам, собираемым с группы богатых граждан, рассуждает глава благотворительной организации «На одном дыхании» Ирина Дмитриева: «В перспективе, если ухудшение экономической ситуации в стране приведет к сокращению числа налогоплательщиков, за счет которых складывается бюджет фонда, сложности в удовлетворении всех потребностей будут нарастать неизбежно».

Источник: oooibrs.ru

Федеральная поддержка и дорожная карта: как изменится помощь орфанным пациентам в России?

Как лечат редкие болезни в России? Сколько тратит государство на медицинскую помощь орфанным пациентам? И какие комплексные решения готовят Правительство, ученые, врачи и общественники, чтобы решать проблемы граждан с жизнеугрожающими диагнозами?

Об этом рассказала аналитик, руководитель проектного офиса «Редкие (орфанные) болезни» ФГБНУ Национальный Научно-исследовательский Институт Общественного здоровья имени Н.А. Семашко Елена Красильникова, выступая на конгрессе «Оргздрав-2020». Публикуем с некоторыми уточнениями текст выступления эксперта.

Термин «редкие (орфанные) заболевания» был закреплен в законодательстве России в 2011 году. При этом для пациентов с некоторыми редкими заболеваниями льготное лекарственное обеспечение было организовано уже в 1994-м. В 2008 году благодаря Государственной программе «высокозатратных нозологий» (далее ВЗН) орфанные пациенты получили возможность лечиться за счет средств федерального бюджета, а в 2012-м сформирован Перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности (далее «редкие жизнеугрожающие заболевания»). В него включили 24 заболевания, препараты для лечения которых были зарегистрированы на тот момент на территории РФ, лечение пациентов с такими заболеваниями должны финансировать регионы. Важно, что в рамках указанных программ пациенты могут получать льготное лечение, не имея статуса «инвалид».

Высокая стоимость лекарственной терапии редких пациентов практически повсеместно стала большой проблемой для бюджетов регионов РФ, тем не менее, в период с 2013 по 2018 год совокупные расходы регионов на лечение таких пациентов выросли в 4 раза. В 2018 году соотношение трат федерального бюджета (на лечения 4-х редких заболеваний в программе ВЗН) и совокупного бюджета субъектов (на лечение 24-х редких жизнеугрожающих заболеваний) составляло 48% к 52%, в 2019-м 64% (на 9 редких в программе ВЗН) к 36% (на 19 редких жизнеугрожающих), а в плановом 2020-м 79% (на 11 редких в программе ВЗН) к 21% (на 17 редких жизнеугрожающих).

Как лечат орфанные болезни в 2020-м

В этом году на лечение 11 редких заболеваний в рамках программы ВЗН планируется потратить 33,4 миллиарда рублей из федерального бюджета, что почти в 2 раза больше, чем двумя годами ранее на эти же цели для 4 орфанных болезней. Совокупные расходы региональных бюджетов, как запланировано, будут втрое ниже федеральных и составят чуть более 10 млрд рублей (это на 40% меньше, чем в 2018 году).

Есть целый ряд субъектов, которые в силу организационных моментов крайне недостаточно выделяют средств на лечение пациентов с орфанными заболеваниями. Среди них Республики Алтай и Марий Эл, Тамбовская, Нижегородская, Самарская области, Чувашская, Кабардино-Балкарская Республики.

«Средний пациент»

Понятие «средний пациент» позволяет сравнивать программы. Например, в 2018 году человек, страдающий редким жизнеугрожающим заболеванием обходился региональному бюджету почти в 1,1 млн рублей, а плановые расходы на одного пациента, включенного в соответствующий федеральный регистр в 2020 году, составляют 807 600 рублей.

«Средний пациент», получающий лечение по программе ВЗН в 2018 году получал медицинскую помощь на сумму в 1 млн рублей, а благодаря федерализации заболеваний из регионального списка планируемые расходы в 2020 году на одного пациента, включенного в регистр указанной программы, составляют более 1,8 млн рублей.

Перевод орфанных пациентов, нуждающихся в дорогостоящей лекарственной терапии из региональной программы «редкие жизнеугрожающие заболевания» в Федеральную программу ВЗН существенно увеличил затраты последней и повысил расходы на одного пациента, включенного в регистр программы.

К 2020 году в федеральный регистр программы ВЗН из региональной программы «редкие жизнеугрожающие заболевания» включены 2081 пациент с заболеваниями: гемолитико-уремический синдром, мукополисахаридоз I, II, VI типов, юношеский артрит с системным началом.

Кроме того, в этом году произошла федерализация лекарственного обеспечения пациентов c апластической анемией неуточненной и наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра) в части лекарственных препаратов, уже включенных в программу ВЗН, номенклатура которых (к сожалению) недостаточна. Это значит, что часть пациентов с апластической анемией неуточненной и наследственным дефицитом факторов II, VII, X будут продолжать финансироваться из региональных бюджетов.

Потенциально две «волны» федерализации могли бы перевести на федеральный уровень лекарственного обеспечения 3 628 пациентов, что составило бы 15% от федерального регистра программы ВЗН.

Орфанная география

Пациенты с редкими заболеваниями расселены по территории России неравномерно. В зависимости от эпидемиологии конкретной территории в части субъектов отмечено максимальное сокращение регионального сегмента регистра за счет федерализации. Речь идет о Москве 208 чел. (11%), Московской области 87 чел. (н/д), Нижегородской области 87 чел. (21%), Краснодарском крае 85 чел. (13%), Республике Татарстан 73 чел. (11%).

Некоторые регионы, несмотря на федерализацию, не получили существенного уменьшения расходов на орфанных пациентов. Так, в городе Севастополе, Костромской области и Ненецком автономном округе под федеральную программу были переданы всего по 1 пациенту, в Магаданской области и Республике Ингушетии по 2.

Пациентов становится больше

С появлением устойчивого федерального финансирования для пациентов с отдельными редкими заболеваниями растет число таких пациентов в федеральном регистре, однако темпы роста нельзя назвать «взрывными». С 2018 по 2020 год количество пациентов с диагнозами «атипичный гемолитико-уремический синдром» (аГУС), «мукополисахаридоз» (МПС) I,II,VI типа, «ювенильным артритом с системным началом» (ЮАС) увеличилось всего на 5%. Однако на отдельных территориях количество пациентов с «федерализованными диагнозами» выросло существенно: в Брянской области с 18 до 26, в Вологодской области с 28 до 37, в Москве со 129 до 208, в Калининградской области с 7 до 17, в Краснодарском Крае с 56 до 85.

Известно, что регионы передали на федеральный уровень не только реальные, но и потенциальные расходы, связанные с дефицитом средств (в том числе скрытым) на указанные цели.

В 68 регионах в 2018 году из 1613 пациентов с аГУС, МПС I,II,VI типа, ЮАС, включенных в федеральный перечень редких жизнеугрожающих нозологий, были обеспечены терапией только 855 человек.

При переводе на федеральное финансирование в ряде субъектов произошло значительное увеличение расходов на указанную группу орфанных пациентов по сравнению с расходами, которые нес регион: в Санкт-Петербурге (со 183,9 до 647,6 млн рублей), Иркутской (72,4 до 160,9 млн рублей), Кемеровской (с 24,3 до 46,2 млн рублей) и Тульской областях (11,1 до 37,2 млн рублей), а также в Республике Татарстан (48,7 до 262,1 млн рублей).

Планируемый регионами в 2020 году уровень обеспеченности пациентов с «редкими жизнеугрожающими заболеваниями» составит, как и в 2018 году, 58%. При этом по данным 68% субъектов РФ рост количества орфанных пациентов с 2018 по 2020 год составил 2%.

Свободные деньги тоже больным

Освободившиеся за счет федерализации средства, как ожидалось, будут также направлены на медпомощь орфанным пациентам. Так 67 регионов РФ отчитались о сбереженном бюджете в 5,7 млрд рублей в 2019 году. Из них 3,1 млрд рублей распределили на лекарственное обеспечение больных с редкими диагнозами, получающих льготную терапию за счет региональных бюджетов. А 43 региона из 67 сообщили о 100% использовании высвободившихся средств.

Оценить ситуацию с редкими заболеваниями в стране можно также по такому показателю, как орфанное бремя. Это доля расходов на орфанных пациентов в региональных расходах на льготное лекарственное обеспечение в целом. В 2012 году она составляла в среднем 6%, в 2018-м 17%, в 2019-м 12%, примерно столько же в 2020-м.

Несмотря на существенные изменения в финансировании лекарственного обеспечения больных с редкими диагнозами, в России по-прежнему есть проблема орфанного дефицита. Только 19 регионов страны сообщили о том, что они полностью обеспечивают своих пациентов. Среди них Республики Бурятия, Дагестан, Карелия, Мордовия, Мурманская и Ростовская области, Камчатский Край и другие.

При этом в денежном эквиваленте совокупный дефицит бюджетов анализируемых регионов в 2020 году в 2,5 раза ниже дефицита 2018 года у тех же субъектов.

Вместо итогов и планы развития

Всего на территории РФ зарегистрировано 258 редких (орфанных) заболеваний. 17 из них занесены в региональную программу «редких жизнеугрожающих нозоологий», 11 в федеральную программу ВЗН,

Сейчас существует порядка 27 новых редких заболеваний (около 16 тыс. пациентов), терапия для которых уже зарегистрирована или подана на регистрацию в РФ.

Решать проблемы орфанных пациентов планируется комплексно. Так в настоящий момент, в Комитете Государственной Думы РФ силами общественных объединений пациентов идет подготовка Национального плана (стратегии) в области редких (орфанных) заболеваний «Редкие 2020-2030». А ФГБНУ Национальный Научно-исследовательский Институт Общественного здоровья имени Н.А. Семашко разрабатывает дорожную карту, которая ляжет в основу проекта «Федеральной программы по редким (орфанным) болезням», который дополнит Государственную программу РФ «Развитие здравоохранения».

Редкие (орфанные) заболевания это болезни, которые имеют распространенность не более 10 случаев на 100 тысяч населения.

Государственная программа «высокозатратных нозологий» была принята в 2008 году. С 2019-го она была расширена, в нее добавили пять редких нозологий, а в 2020-м еще две.

Материал подготовлен при поддержке ВШОУЗ.

Источник: roscongress.org

Федеральная программа взн это

Центральный республиканский стадион

Toggle navigation

- Главная

- Об организации

- График работы

- Для пациента

- Электронная регистратура

- 1) Министерство здравоохранения Республики Бурятия

- 2) Территориальный фонд обязательного медицинского страхования РБ

- 3) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

- 4) Управление Росздравнадзора по Республике Бурятия

- 5) ГУ РО ФСС РФ по Республике Бурятия

Уважаемые пациенты!

В соответствии с графиком медицинских осмотров на 2023 год в ГБУЗ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер МЗ РБ» углубленный медицинский осмотр не проводится

с 26.06.2023 г. по 14.08.2023 г.

Врач по спортивной медицине проводит консультативный прием, ЭМО, ТМО по предварительной записи. Проведение УМО возобновится с 15.08.2023 г.

По всем возникающим вопросам обращаться в регистратуру по телефону 8(3012)21-04-14.

Администрация

Источник: rvfdrb.ru