В понимании многих наших современников балы, которые устраивала знать до революции, это невероятно приятные мероприятия. Там звучала великолепная музыка, красиво одетые дамы и кавалеры с томной улыбкой на устах и огоньком страсти в глазах танцевали мазурку и падепатинер, статные дамы, которым по возрасту уже не полагалось плясать, придирчиво разглядывали молодежь, подмечая каждый нескромный кивок головы, а бравые генералы хвастались своими истинными и мнимыми победами. Вышколенные лакеи беззвучно скользили между гостями с подносом, уставленным дорогими винами, а воздух был наполнен атмосферой счастья и праздника.

Да, примерно так все и было. Но балы устраивали и на них приезжали не только ради веселья. Балы были частью дворянской культуры. На них обсуждались важные мероприятия, заключались сделки, совершались важные знакомства. Молодых девиц вывозили на бал с целью найти им достойного жениха.

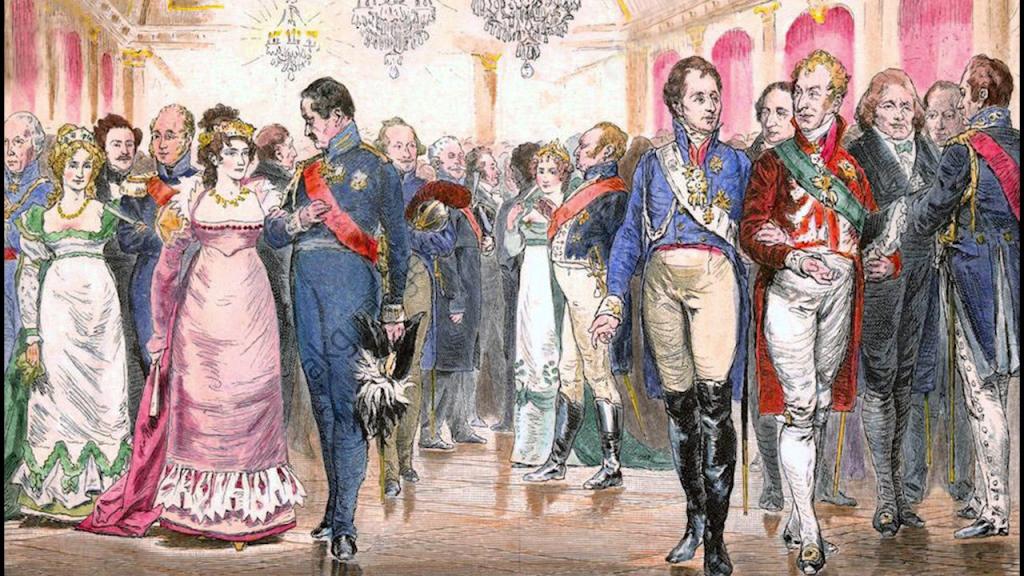

Первый бал Наташи Ростовой Церемония открытия Игр в Сочи 2014.

Устроителям бала приходилось много трудиться, чтобы все прошло на высшем уровне. Иначе дурная слава о них могла быстро разлететься по городу и даже загубить карьеру. Давайте узнаем некоторые интересные особенности бала.

Бал — это праздник!

Изначально балом назывался церемониальный вечер во дворцах, где проходили встречи высокопоставленных лиц, послов и канцлеров. Раньше нравы и нормы морали были строгие. Малейшее нарушение этикета обрекало несчастного на позор и приравнивалось к тяжкому преступлению.

Первые балы устраивались в 14 веке во Франции, а при дворе Людовика XIV обрели популярность. Отсюда пошли проницательная изысканность и манеры, без которых ни одно мероприятие не должно было проводиться. В Российской Империи балы, как и все новомодное, учредил Петр Великий в 1718 году. Уже спустя век в нашем государстве они стали популярными не только в больших городах, но и в провинции.

Больше свечей!

Перед организаторами бала стояла непростая задача — собрать немалое количество гостей в большом зале дворца или поместья. При этом все друг друга должны были прекрасно видеть. Именно свечи (их длина, толщина и качество) говорили о достатке хозяев больше, чем столовое серебро. Чем больше и лучше свечи, тем дольше и красочнее пройдет праздник.

Обычно подготовка к балу занимала около двух-трех недель. Особенно важным считалось украсить дом живыми цветами. Еще лучше, если растительность экзотическая.

Бальный кутюр

Конечно, самым волнующим моментом в подготовке к балу у дам и девиц являлся подбор образа и наряда. Предприимчивые кутюрье стремительно развернули целую линейку специальных платьев, созданных по последнему вздоху моды. Туфли, перчатки, шляпки и прочие мелочи шились в соответствии с цветовой гаммой. Часто один такой наряд стоил, как годовое жалование придворного лакея.

Война и мир (War and Peace) 2016. Первый бал Наташи Ростовой

В культуре того времени нельзя было упускать нюансы: возраст, положение в обществе, положение семейное, материнство. Все имело значение и подвергалось строжайшему разбору и анализу присутствующих, как только та или иная дама входила в зал.

Появление на балу

Гости начинали приезжать к шести часам вечера. Можно было явиться позже, к примеру, к полуночи. Но опаздывать к торжественной части было нельзя. Это считалось проявлением неуважения к хозяину и другим гостям.

Первым танцем был полонез. Его танцевали все, независимо от возраста и желания. Полонез напоминал собой торжественное шествие под музыку. Молодые мужчины, давая согласие явиться на бал, как бы соглашались ангажировать дам. Явиться на бал и весь вечер просидеть в сторонке считалось неприличным.

Танец раз, танец два.

Каждый, кто приходил на бал, четко знал порядок танцев. Кружились в танце не все, а кто хотел, но танцевать должны были уметь все. С этой целью родители нанимали своим детям учителей танца. То, как человек танцует, весьма пристально рассматривали приглашенные, которые стояли в сторонке. Приглашения на танец регламентировались.

Дама не могла отказать кавалеру, если уже дала свое согласие, но потом передумала.

При этом нельзя было танцевать весь вечер с одним партнером. За неловкие столкновения с другими танцующими парами или за ошибки извинялся кавалер, ведь он ведущий. Дамы имели специальные книжечки, чтобы записывать кавалеров в очередь на танец. Как правило, юноша, который симпатизировал девушке, старался пригласить ее на кадриль, ведь именно после этого танца он провожал даму на ужин и мог с ней пообщаться.

Роль кавалеров

Кавалер был обязан на протяжении вечера ухаживать за дамой всевозможными способами, которые допускал этикет. За столом он следил за наполнением бокала дамы, обеспечивал ей комфорт. Без сопровождения кавалера дама не могла пойти в буфет. Разумеется, речь идет о дамах, которые приехали на бал с кавалерами. Незамужние девицы, явившиеся с родителями, оставались под их присмотром.

На балу проявление галантности и заботы для мужчины являлось главным занятием. Дамам нельзя было скучать. Поэтому на балах было так много светских бесед.

Что мог рассказать о даме веер

Символизм и скромность являются важными чертами и отражают дух того времени, когда балы были в моде. Но кто сказал, что нельзя было быть чувственными и немного флиртовать? Язык жестов и знаков активно использовался дамами так, чтобы важные вещи были понятны и без слов.

Что мог рассказать о даме веер? Если он развернут, значит она замужняя. Если веер демонстративно закрывается, то кавалер, который решил с дамой пообщаться, ей безразличен. Если у веера открыт только один лепесток, это просьба довольствоваться лишь дружбой. Если у дамы попросить этот предмет в руки, то такое намерение считалось весьма неприличным.

В такой ситуации у дамы был выбор: если подаст веер концом, то кавалер отвергнут, а если другой стороной, то на лицо симпатия и любовь.

Месяц на визит

После череды танцев, трапез, игр и спектаклей кавалеры в обязательном порядке провожали дам домой. Бал часто длился до самого утра. После бала было важно навестить его устроителей в течение месяца.

Зачем? Так гости выказывали восторг лично, хвалили и благодарили за приглашение. Нередко на таких встречах обсуждались важные дела, решение которых требовало приватности.

Источник: fb.ru

Как танцевали на балах в России 200 лет назад, и какой танец говорил о серьёзных намерениях кавалера

Это был лучший для того времени способ людей посмотреть и себя показать. Полонез предполагал демонстрацию нарядов и умения держать осанку, менуэты были похожи на учтивое и изящное приглашение к танцу, вальс и в XIX веке порой считали танцем неприличным, зато мазурка открывала прекрасные возможности для объяснения в любви. Балы XVIII — XIX веков – это отдельный мир, в котором успех сопутствовал самым галантным и учтивым кавалерам, а он дам требовалось не только изящество платья и изысканные манеры, но и хорошая «спортивная» форма.

Как балы стали любимым развлечением русских дворян

Можно забыть имена персонажей из «Войны и мира» или «Анны Карениной», но многие ли вычеркнули из памяти описание первого бала Наташи Ростовой или другого, на котором возникло роковое чувство между Анной и Вронским, а сердце Кити было разбито? Вряд ли — и торжественный столичный бал с участием императора, и более скромный, но зато и более веселый московский благодаря Толстому превратились чуть ли не в собственные воспоминания вчерашних школьниц.

Петербургские придворные балы были куда более блестящими, чем московские

Одной из главных функций бала действительно было проведение «ярмарки невест» среди дворянского сословия, и тому служило многое: и обычаи относительно нарядов, и строгий церемониал, и негласные правила и обычаи, которые позволяли разглядеть в потенциальных супругах важные для совместной жизни достоинства.

Начало истории балов в России связывают с Петром I – в 1718 году император повелел проводить ассамблеи, которые постепенно приучили русских дворян к этой западной традиции. Только сначала все было несколько проще, чем в Европе: ассамблеи подразумевали скорее дружеские посиделки с танцами: подавалось крепкое спиртное, много табака, затевались разные игры и потехи, в придумывании которых сам Петр был большим мастером. Хозяева и гости таких ассамблей не то чтобы были в восторге от причуды правителя, но деваться было некуда: и жен с дочерьми приводили, и танцевать себя заставляли – эти мероприятия были объявлены обязательной к исполнению традицией.

Бал оказался полезен и тем, кто хотел завести или упрочить полезные связи

Но вот наступила эпоха императриц – а те настолько любили наряжаться и показываться во всем своем великолепии на балах, что и аристократия очень скоро полюбила этот вид времяпрепровождения. Никто никого больше не принуждал – наоборот, получить приглашение на бал считалось честью и свидетельством принадлежности к привилегированным кругам общества. Присутствуя на балах, было довольно легко завести нужные знакомства, добиться расположения ценных гостей, удачно выдать замуж дочь или женить сына. Правда, одним лишь прибытием на бал дело теперь не ограничивалось – ассамблеи ушли в прошлое, настало время особого церемониала и строгого бального этикета.

В каких случаях на балу требовались маски

Разумеется, бал-маскарад предполагал обязательное наличие маски, а еще – плаща. В остальных случаях мужчины являлись на бал во фрачной паре или в парадном военном мундире и непременно в перчатках, женщины появлялись на балах в платьях любого цвета и разнообразных фасонов, но шея и плечи должны были быть открыты. А раз так, предполагалось, что на даме обязательно будет или колье, или цепочка, или другое украшение.

Кстати, и фраки долгое время могли быть разных цветов, мода на черные пришла ближе к середине XIX века

Неудобные башмаки петровской эпохи больше не стесняли движения танцоров, обувь стала удобной. Разве что военные могли щегольнуть и явиться на бал в сапогах, да еще со шпорами – это не одобрялось, поскольку во время танцев страдали подолы дамских платьев, но успех молодых офицеров в свете всегда был достаточно велик, чтобы закрывать глаза на такие отступления от правил. Обязательным дамским бальным аксессуаром была маленькая книжечка-карне, куда записывались номера танцев и имена кавалеров.

Этикет требовал, чтобы кавалер не танцевал с одной дамой больше одного раза за вечер – лишь во второй половине XIX века это правило стало чуть менее строгим. Но все равно, больше трех раз вместе могли танцевать только жених и невеста. При такой насыщенности танцевальных планов на вечер немудрено, что появились бальные книжки. Они становились для молодых барышень подтверждением успеха в обществе, а пригласившие их на танец мужчины заносились в список личных побед.

Как правило, листы бальной книжки были из слоновой кости — чтобы можно было стереть записанное раньше и вновь использовать аксессуар на следующем балу

Большинства танцев юные барышни, особенно первый сезон выезжавшие в свет, ждали с замиранием сердца, но в программу бала входили и особенные, как будто специально предназначенные для романтических объяснений.

Бал открывался полонезом, или, в буквальном переводе с французского, «польским» – торжественным шествием, прогулкой под музыку, при этом хозяин шел в паре с самой почетной гостьей, а хозяйка – с самым почетным гостем. В России полонез был первым из «привезенных» западных танцев: и в этом опять же заслуга Петра I. По сути, полонез представлял собой демонстрацию танцующими самих себя: своих нарядов, осанки, умения себя держать, своего чувства ритма и предупредительности по отношению к партнеру.

Менуэт, как и другие танцы на балах, требовал определенных физических усилий и выносливости

Вслед за полонезом играли менуэт, другой церемониальный танец, представляющий собой последовательность поклонов и реверансов. Исполнялся он на полупальцах, длился долго и, кстати, требовал от танцующих выносливости и хорошей физической формы – движения в менуэте со временем становились все более сложными. Императрица Елизавета Петровна, которая славилась тем, что могла подряд протанцевать несколько менуэтов, была, по общему признанию, одной из самых неутомимых дам среди танцевавших этот танец. Но постепенно популярность менуэта снижалась; к тридцатым годам XIX века менуэт уже редко включался в программу бала.

Еще со времен Екатерины дворяне в России начали танцевать кадриль – тоже не самый простой танец; он требовал выполнения парами разных фигур, которые объявлял ведущий. Во время кадрили не особенно удавалось поговорить – легко было ошибиться в движениях.

Танец, предшествовавший признаниям в любви

После нескольких кадрилей, англезов, полек наступало время мазурки – того самого танца, которого с замиранием сердца ждала Кити Щербацкая. Мазурку дамы расписывали в первую очередь, и вообще в свете ей отводилось много внимания. Умение хорошо танцевать мазурку приравнивалось к «высшему» бальному образованию. После танца кавалер отводил даму к столу для ужина, во время бала блюда подавались на небольших столиках в маленьких гостиных. Время после мазурки считалось самым романтичным и подходящим для признания и объяснения.

Провинциальные балы были скромнее по размаху, но все равно ориентировались на столичные

Но ужином бал, тем не менее, не заканчивался. Завершением вечера становился танец котильон, танец-игра, – им опять-таки «управлял» кавалер ведущей пары. Порой в конце вечера танцевали вальс, который стал популярен с восьмидесятых годов XVIII века. Вообще говоря, это была своеобразная революция в бальном этикете: слыханное ли дело, чтобы кавалер прикасался к даме настолько откровенным образом, да чтобы танцующие еще и оказывались лицом к лицу?

Но в этом и состояло преимущество нового танца. Кавалер и его дама получали возможность не только обмениваться не слышными другим репликами, но и могли тайком от других гостей передавать друг другу записки. В XIX веке вальс мог становиться первым танцем бала, а полонез, напротив, завершал вечер. Кстати, именно вальсом начался бал в романе «Анна Каренина», тот самый, с которого начались отношения героини с Вронским.

Детей обучали бальным искусствам с раннего возраста

Балы для российских дворян были слишком важной частью светской жизни, чтобы относиться к ним легкомысленно. Когда-то было совершенно немыслимо получить хорошее образование, не посвящая время урокам танцев. Этот вид занятий входил и в программу Царскосельского лицея. А чтобы подготовить маленьких аристократов к участию в настоящих, взрослых балах, для них часто устраивались детские.

Конечно, балы различались по масштабности и пышности. Придворные столичные празднества собирали по несколько тысяч гостей и предполагали роскошь и изысканность во всем, включая угощения. Московские балы были проще с точки зрения строгости этикета. Свои вечера устраивались и провинциальными помещиками.

По этикету приглашение на бал предполагало «обязанность» танцевать, а еще – держаться легко, весело, вести непринужденный разговор, который не касался бы излишне серьезных тем. А вот как должен был вести себя дворянин, если потанцевал с девушкой, и другие гендерные странности в царской России.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник: kulturologia.ru

Какие танцы танцевали на балах в 19 веке

В Российской империи период с православного рождества и до окончания масленицы считался временем балов. Старинное слово «бал» пришло к нам из немецкого языка. Моду на придворные балы у русских завел царь Петр I, назывались они в XVIII веке ассамблеями.

Бальные танцы

Балы проходили в специально обустроенном зале, освещаемом сотнями свечей в хрустальных люстрах. Мужчины в строгих костюмах и женщины в бальных платьях кружились под звуки живого оркестра. В перерывах между танцами дамы и кавалеры вели непринужденные беседы, играли в карточные игры и наслаждались дорогими винами и лакомствами.

Балы 19 века в России отличались от заграничных аналогов. По образцу и подобию тех лет и сегодня проводятся исторические балы. При Петре I начиналось торжество с продолжительного менуэта, а во времена Екатерины II – с величественного полонеза: с учтивыми поклонами кавалер вел по залу за руку свою даму, отвечающую ему реверансами, полными достоинства.

Это был длинный и неспешный танец, в котором охотно участвовали даже гости преклонных лет. Полонез не допускал никаких вольных трактовок – все должны были танцевать, подражая первой паре. При дворе в полонезе главенствовали царственные особы или лица, которым они перепоручали эту обязанность.

Нередко за полонезом шла кадриль, где движения тоже повторялись за первой парой, но допускалось несколько больше комбинаций. Кадрили на балах 19 века в разных городах сильно отличались. Практиковались польские, французские, немецкие и русские разновидности этого танца. На каждом торжестве кадрилей было несколько: от первой до четвертой, а в перерывах можно было выпить прохладительных напитков. Все кадрили представляли собой танец с множеством замысловатых фигур и переходов.

Третьим танцем часто бывал вальс, который особенно сильно полюбился дворянам за легкость и свободу. Бал 19 века в России заметно оживлялся, когда звучали звуки гросфатера. В этом танце на балу можно было хаотично передвигаться по залу и даже выходить в сад, одновременно выполняя танцевальные движения. Молодые люди использовали это время, чтобы лучше познакомиться и даже признаться в своих чувствах.

Но больше всего молодые гости ожидали мазурку – на этот танец понравившуюся даму мужчина приглашал задолго до бала, а она записывала его имя в специальную книжечку. Мазурка больше всего подходила для демонстрации танцевальных умений – это был коронный танец на любом балу. Особенно большие требования в мазурке предъявлялись к мужской партии – танцору полагалось в прыжке три раза ударить одной ногой о другую, для этого требовалась хорошая физическая подготовка.

В XIX веке балы в России строго регламентировались, танцы соответствовали оговоренному перечню. Общественные балы отличались от придворных и карнавальных, где полонезом заканчивали вечер. В этом случае праздник начинался с вальса, в котором можно было свободно кружить по залу. Задачей кавалера было вести так, чтобы пары не сталкивались.

Затем следовали мазурка, кадриль, полька – они были в списке обязательных танцев. Дополнительно могли танцевать гавот, краковяк, венгерку и другие. Когда время танцев заканчивалось, мужчины сопровождали дам к столу и продолжали милую беседу за ужином.

После трапезы в составе прежней пары гости возвращались в зал на котильон – балы 19 века в России заканчивались этим веселым танцем, в котором можно было дурачиться и подшучивать. Важной обязанностью кавалера было охранять даму от толчков, падений и всяческих неприятностей. По правилам подразумевалось отсутствие шпор, которыми можно было порвать женское платье – такое событие считалось позором для ее кавалера. Но среди мужчин всегда находились задиры, готовые похвастаться тем, как ловко они танцуют, звеня шпорами и ничуть не вредя женскому туалету.

Позже завершающим танцем нередко становился полюбившийся публике вальс. Окончив танец, кавалер любезно провожал даму на ее место или туда, куда она попросит. По окончании бала в его обязанность входило сопроводить женщину до дома.

Танцевальная культура

Танцы на балу очень полюбились русской знати, их проводили все чаще. Со второй половины XIX века балы давались почти круглогодично, кроме времени Великого Поста. Молодым повесам доводилось бывать на нескольких балах за один вечер, нередко торжество заканчивалось под утро.

Балы 19 века в России делились по возрастам, посвящались важным событиям, были придворными, купеческими, детскими, свадебными. Во времена Екатерина II в моду вошли костюмированные балы. Пользовались популярностью балы иностранных посольств и Дворянского собрания.

Каждый человек, желавший быть успешным в замужестве или карьере, должен был знать все танцы на балу. В высших учебных заведениях и пансионах танцы были важным предметом. Танцевальное искусство изучали в гимназиях, коммерческих и ремесленных училищах. В семьях аристократов учитель танцев был у детей уже в пять-шесть лет. Изучение танцев позволяло уверенно держаться в обществе, заменяло спорт и давало возможность продвинуться по социальной лестнице.

Бальный дресс код

Кроме знания танцевальных фигур важно было соблюдать церемониал, вести себя достойно. Бал 19 века не подразумевал излишней раскованности, для светского человека тех лет важно было уметь быть интересным и привлекать к себе взоры не с помощью эпатажа, а сохраняя величественность и изысканные манеры.

Кавалеры в разные времена надевали на бал довольно строгие одежды: фрак, смокинг, деловой костюм, белую рубашку. Офицеры могли не тратиться на бальный наряд, они приходили в военной форме. Единственное достойное украшение для мужчины – важная государственная награда. Обязательное условие – перчатки.

Дамы с негодованием отвергали приглашение на танец, если мужчина по рассеянности забывал надеть этот аксессуар. На ногах полагалось носить бальные ботинки. Исключение делалось только для уланов – эти щеголи могли красоваться на балу в военных сапогах, а самые отчаянные из них надевали шпоры.

Женские наряды более подвержены модным веяниям, платье полагалось надевать только один раз. Стесненные в средствах девушки позволяли себе появиться в одном наряде дважды. Цвет наряда дамы подбирали по своему вкусу, но с некоторыми ограничениями. Обычно для молоденьких девушек выбирались белые, нежно-голубые, нежно-розовые или пастельные тона.

Дамские перчатки тоже были обязательным аксессуаром, они гармонировали с цветом наряда. Хвастаться дорогими перстнями поверх перчаток в высшем обществе было неприлично. Незамужним девушкам полагалась скромная прическа, открывающая восхищенным взорам девичью шею и плечи. Замужние женщины могли позволить себе более помпезные прически и даже шляпки.

Появиться в декольтированном платье без колье, цепочки с кулоном или другого подходящего ювелирного украшения было немыслимо. Ценилась не дороговизна украшения, а вкус. Девичья мода подразумевала скромность украшений, а замужние матроны могли показать больше роскоши. Важная деталь – женский веер, его использовали не только по прямому назначению, но и как способ общения. Иногда веер применялся вместо книжечки, в которую дамы вписывали имена кавалеров, пригласивших их на полонез, мазурку, вальс и другие танцы.

У женщин считалось верхом невоспитанности хвастаться обилием кавалеров, особенно перед девушками, которых редко приглашали. Некультурно было показать, что не нравится партнер по танцу. Признак доброго нрава – танец с удовольствием и приветливое отношение к любому партнеру, будь он глубоким стариком или неуклюжим танцором. Перед тем как начинать общение с друзьями, нужно было обязательно выразить почтение хозяевам. Все гости мужского пола старались пригласить на танец хозяйку дома и ее родственниц.

Если между мужчинами возникали разногласия, они решали их за пределами зала. Даме не следовало отдавать видимое предпочтение кому-либо из кавалеров, она должна была танцевать со всеми с одинаковым удовольствием.

Раньше танцы на балу были не только эстетическим зрелищем и полезными физическими нагрузками, но и приятным способом социализироваться, завести друзей и даже встретить свою любовь. Сейчас, конечно же, мы не часто встречаемся с балами и бальными танцами, за исключением тех людей, кто занимается спортивными бальными танцами профессионально. Но, как и раньше, в современных бальных танцах есть свои строгие правила, которые, несомненно, берут свое начало из старинных балов. Это и танцевальный этикет, и дресс-код — специальные бальные и рейтинговые платья для дам, танцевальная одежда для кавалеров, обувь для танцев, а также строгие правила соревнований.

Источник: www.danceplus.ru