Вашему вниманию предлагается описание основных аспектов протокола HTTP — сетевого протокола, с начала 90-х и по сей день позволяющего вашему браузеру загружать веб-страницы. Данная статья написана для тех, кто только начинает работать с компьютерными сетями и заниматься разработкой сетевых приложений, и кому пока что сложно самостоятельно читать официальные спецификации.

HTTP — широко распространённый протокол передачи данных, изначально предназначенный для передачи гипертекстовых документов (то есть документов, которые могут содержать ссылки, позволяющие организовать переход к другим документам).

Аббревиатура HTTP расшифровывается как HyperText Transfer Protocol, «протокол передачи гипертекста». В соответствии со спецификацией OSI, HTTP является протоколом прикладного (верхнего, 7-го) уровня. Актуальная на данный момент версия протокола, HTTP 1.1, описана в спецификации RFC 2616.

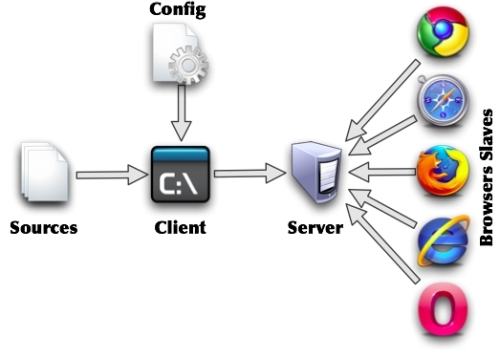

Протокол HTTP предполагает использование клиент-серверной структуры передачи данных. Клиентское приложение формирует запрос и отправляет его на сервер, после чего серверное программное обеспечение обрабатывает данный запрос, формирует ответ и передаёт его обратно клиенту. После этого клиентское приложение может продолжить отправлять другие запросы, которые будут обработаны аналогичным образом.

Структура HTTP запроса

Задача, которая традиционно решается с помощью протокола HTTP — обмен данными между пользовательским приложением, осуществляющим доступ к веб-ресурсам (обычно это веб-браузер) и веб-сервером. На данный момент именно благодаря протоколу HTTP обеспечивается работа Всемирной паутины.

Также HTTP часто используется как протокол передачи информации для других протоколов прикладного уровня, таких как SOAP, XML-RPC и WebDAV. В таком случае говорят, что протокол HTTP используется как «транспорт».

API многих программных продуктов также подразумевает использование HTTP для передачи данных — сами данные при этом могут иметь любой формат, например, XML или JSON.

Как правило, передача данных по протоколу HTTP осуществляется через TCP/IP-соединения. Серверное программное обеспечение при этом обычно использует TCP-порт 80 (и, если порт не указан явно, то обычно клиентское программное обеспечение по умолчанию использует именно 80-й порт для открываемых HTTP-соединений), хотя может использовать и любой другой.

Как отправить HTTP-запрос?

Самый простой способ разобраться с протоколом HTTP — это попробовать обратиться к какому-нибудь веб-ресурсу вручную. Представьте, что вы браузер, и у вас есть пользователь, который очень хочет прочитать статьи Анатолия Ализара.

Предположим, что он ввёл в адресной строке следующее:

Соответственно вам, как веб-браузеру, теперь необходимо подключиться к веб-серверу по адресу alizar.habrahabr.ru.

Для этого вы можете воспользоваться любой подходящей утилитой командной строки. Например, telnet:

telnet alizar.habrahabr.ru 80

Сразу уточню, что если вы вдруг передумаете, то нажмите Ctrl + «]», и затем ввод — это позволит вам закрыть HTTP-соединение. Помимо telnet можете попробовать nc (или ncat) — по вкусу.

Как работает интернет? Протоколы HTTP/HTTPS, FTP. Хостинг. Для самых маленьких.

После того, как вы подключитесь к серверу, нужно отправить HTTP-запрос. Это, кстати, очень легко — HTTP-запросы могут состоять всего из двух строчек.

Для того, чтобы сформировать HTTP-запрос, необходимо составить стартовую строку, а также задать по крайней мере один заголовок — это заголовок Host, который является обязательным, и должен присутствовать в каждом запросе. Дело в том, что преобразование доменного имени в IP-адрес осуществляется на стороне клиента, и, соответственно, когда вы открываете TCP-соединение, то удалённый сервер не обладает никакой информацией о том, какой именно адрес использовался для соединения: это мог быть, например, адрес alizar.habrahabr.ru, habrahabr.ru или m.habrahabr.ru — и во всех этих случаях ответ может отличаться. Однако фактически сетевое соединение во всех случаях открывается с узлом 212.24.43.44, и даже если первоначально при открытии соединения был задан не этот IP-адрес, а какое-либо доменное имя, то сервер об этом никак не информируется — и именно поэтому этот адрес необходимо передать в заголовке Host.

Стартовая (начальная) строка запроса для HTTP 1.1 составляется по следующей схеме:

Например (такая стартовая строка может указывать на то, что запрашивается главная страница сайта):

Метод (в англоязычной тематической литературе используется слово method, а также иногда слово verb — «глагол») представляет собой последовательность из любых символов, кроме управляющих и разделителей, и определяет операцию, которую нужно осуществить с указанным ресурсом. Спецификация HTTP 1.1 не ограничивает количество разных методов, которые могут быть использованы, однако в целях соответствия общим стандартам и сохранения совместимости с максимально широким спектром программного обеспечения как правило используются лишь некоторые, наиболее стандартные методы, смысл которых однозначно раскрыт в спецификации протокола.

URI (Uniform Resource Identifier, унифицированный идентификатор ресурса) — путь до конкретного ресурса (например, документа), над которым необходимо осуществить операцию (например, в случае использования метода GET подразумевается получение ресурса). Некоторые запросы могут не относиться к какому-либо ресурсу, в этом случае вместо URI в стартовую строку может быть добавлена звёздочка (астериск, символ «*»). Например, это может быть запрос, который относится к самому веб-серверу, а не какому-либо конкретному ресурсу. В этом случае стартовая строка может выглядеть так:

Версия определяет, в соответствии с какой версией стандарта HTTP составлен запрос. Указывается как два числа, разделённых точкой (например 1.1).

Для того, чтобы обратиться к веб-странице по определённому адресу (в данном случае путь к ресурсу — это «/»), нам следует отправить следующий запрос:

GET / HTTP/1.1

Host: alizar.habrahabr.ru

При этом учитывайте, что для переноса строки следует использовать символ возврата каретки (Carriage Return), за которым следует символ перевода строки (Line Feed). После объявления последнего заголовка последовательность символов для переноса строки добавляется дважды.

Впрочем, в спецификации HTTP рекомендуется программировать HTTP-сервер таким образом, чтобы при обработке запросов в качестве межстрочного разделителя воспринимался символ LF, а предшествующий символ CR, при наличии такового, игнорировался. Соответственно, на практике бо́льшая часть серверов корректно обработает и такой запрос, где заголовки отделены символом LF, и он же дважды добавлен после объявления последнего заголовка.

Если вы хотите отправить запрос в точном соответствии со спецификацией, можете воспользоваться управляющими последовательностями r и n:

echo -en «GET / HTTP/1.1rnHost: alizar.habrahabr.rurnrn» | ncat alizar.habrahabr.ru 80

Как прочитать ответ?

Стартовая строка ответа имеет следующую структуру:

Версия протокола здесь задаётся так же, как в запросе.

Код состояния (Status Code) — три цифры (первая из которых указывает на класс состояния), которые определяют результат совершения запроса. Например, в случае, если был использован метод GET, и сервер предоставляет ресурс с указанным идентификатором, то такое состояние задаётся с помощью кода 200. Если сервер сообщает о том, что такого ресурса не существует — 404. Если сервер сообщает о том, что не может предоставить доступ к данному ресурсу по причине отсутствия необходимых привилегий у клиента, то используется код 403. Спецификация HTTP 1.1 определяет 40 различных кодов HTTP, а также допускается расширение протокола и использование дополнительных кодов состояний.

Пояснение к коду состояния (Reason Phrase) — текстовое (но не включающее символы CR и LF) пояснение к коду ответа, предназначено для упрощения чтения ответа человеком. Пояснение может не учитываться клиентским программным обеспечением, а также может отличаться от стандартного в некоторых реализациях серверного ПО.

После стартовой строки следуют заголовки, а также тело ответа. Например:

HTTP/1.1 200 OK Server: nginx/1.2.1 Date: Sat, 08 Mar 2014 22:53:46 GMT Content-Type: application/octet-stream Content-Length: 7 Last-Modified: Sat, 08 Mar 2014 22:53:30 GMT Connection: keep-alive Accept-Ranges: bytes Wisdom

Тело ответа следует через два переноса строки после последнего заголовка. Для определения окончания тела ответа используется значение заголовка Content-Length (в данном случае ответ содержит 7 восьмеричных байтов: слово «Wisdom» и символ переноса строки).

Но вот по тому запросу, который мы составили ранее, веб-сервер вернёт ответ не с кодом 200, а с кодом 302. Таким образом он сообщает клиенту о том, что обращаться к данному ресурсу на данный момент нужно по другому адресу.

HTTP/1.1 302 Moved Temporarily Server: nginx Date: Sat, 08 Mar 2014 22:29:53 GMT Content-Type: text/html Content-Length: 154 Connection: keep-alive Keep-Alive: timeout=25 Location: http://habrahabr.ru/users/alizar/ 302 Found

302 Found

nginx

В заголовке Location передан новый адрес. Теперь URI (идентификатор ресурса) изменился на /users/alizar/, а обращаться нужно на этот раз к серверу по адресу habrahabr.ru (впрочем, в данном случае это тот же самый сервер), и его же указывать в заголовке Host.

GET /users/alizar/ HTTP/1.1

Host: habrahabr.ru

В ответ на этот запрос веб-сервер Хабрахабра уже выдаст ответ с кодом 200 и достаточно большой документ в формате HTML.

Если вы уже успели вжиться в роль, то можете теперь прочитать полученный от сервера HTML-код, взять карандаш и блокнот, и нарисовать профайл Ализара — в принципе, именно этим бы на вашем месте браузер сейчас и занялся.

А что с безопасностью?

Сам по себе протокол HTTP не предполагает использование шифрования для передачи информации. Тем не менее, для HTTP есть распространённое расширение, которое реализует упаковку передаваемых данных в криптографический протокол SSL или TLS.

Название этого расширения — HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure). Для HTTPS-соединений обычно используется TCP-порт 443. HTTPS широко используется для защиты информации от перехвата, а также, как правило, обеспечивает защиту от атак вида man-in-the-middle — в том случае, если сертификат проверяется на клиенте, и при этом приватный ключ сертификата не был скомпрометирован, пользователь не подтверждал использование неподписанного сертификата, и на компьютере пользователя не были внедрены сертификаты центра сертификации злоумышленника.

На данный момент HTTPS поддерживается всеми популярными веб-браузерами.

А есть дополнительные возможности?

Протокол HTTP предполагает достаточно большое количество возможностей для расширения. В частности, спецификация HTTP 1.1 предполагает возможность использования заголовка Upgrade для переключения на обмен данными по другому протоколу. Запрос с таким заголовком отправляется клиентом. Если серверу требуется произвести переход на обмен данными по другому протоколу, то он может вернуть клиенту ответ со статусом «426 Upgrade Required», и в этом случае клиент может отправить новый запрос, уже с заголовком Upgrade.

Такая возможность используется, в частности, для организации обмена данными по протоколу WebSocket (протокол, описанный в спецификации RFC 6455, позволяющий обеим сторонам передавать данные в нужный момент, без отправки дополнительных HTTP-запросов): стандартное «рукопожатие» (handshake) сводится к отправке HTTP-запроса с заголовком Upgrade, имеющим значение «websocket», на который сервер возвращает ответ с состоянием «101 Switching Protocols», и далее любая сторона может начать передавать данные уже по протоколу WebSocket.

Что-то ещё, кстати, используют?

На данный момент существуют и другие протоколы, предназначенные для передачи веб-содержимого. В частности, протокол SPDY (произносится как английское слово speedy, не является аббревиатурой) является модификацией протокола HTTP, цель которой — уменьшить задержки при загрузке веб-страниц, а также обеспечить дополнительную безопасность.

Увеличение скорости обеспечивается посредством сжатия, приоритизации и мультиплексирования дополнительных ресурсов, необходимых для веб-страницы, чтобы все данные можно было передать в рамках одного соединения.

Опубликованный в ноябре 2012 года черновик спецификации протокола HTTP 2.0 (следующая версия протокола HTTP после версии 1.1, окончательная спецификация для которой была опубликована в 1999) базируется на спецификации протокола SPDY.

Многие архитектурные решения, используемые в протоколе SPDY, а также в других предложенных реализациях, которые рабочая группа httpbis рассматривала в ходе подготовки черновика спецификации HTTP 2.0, уже ранее были получены в ходе разработки протокола HTTP-NG, однако работы над протоколом HTTP-NG были прекращены в 1998.

На данный момент поддержка протокола SPDY есть в браузерах Firefox, Chromium/Chrome, Opera, Internet Exporer и Amazon Silk.

И что, всё?

В общем-то, да. Можно было бы описать конкретные методы и заголовки, но фактически эти знания нужны скорее в том случае, если вы пишете что-то конкретное (например, веб-сервер или какое-то клиентское программное обеспечение, которое связывается с серверами через HTTP), и для базового понимания принципа работы протокола не требуются. К тому же, всё это вы можете очень легко найти через Google — эта информация есть и в спецификациях, и в Википедии, и много где ещё.

Впрочем, если вы знаете английский и хотите углубиться в изучение не только самого HTTP, но и используемых для передачи пакетов TCP/IP, то рекомендую прочитать вот эту статью.

Ну и, конечно, не забывайте, что любая технология становится намного проще и понятнее тогда, когда вы фактически начинаете ей пользоваться.

Удачи и плодотворного обучения!

Источник: habr.com

Это программа которая обеспечивает работу сайтов прием запросов и выдачу ответов по протоколу http

Веб-сервер (web-server) – это сервер, отвечающий за прием и обработку запросов (HTTP-запросов) от клиентов к веб-сайту. В качестве клиентов обычно выступают различные веб-браузеры. В ответ веб-сервер выдает клиентам HTTP-ответы, в большинстве случаев – вместе с HTML-страницей, которая может содержать: всевозможные файлы, изображения, медиа-поток или любые другие данные.

Также веб-сервер выполняет функцию исполнения скриптов, например, таких как CGI, JSP, ASP и PHP, которые отвечают за организацию запросов к сетевым службам, базам данных, доступу к файлам, пересылке электронной почты и другим приложениям электронной коммерции.

Термин “веб-сервер” также применяется к техническим устройствам и программному обеспечению, которые выполняют функции веб-сервера. Это может быть какой-нибудь компьютер, который специально выделен из группы персональных компьютеров или рабочая станция, на которых установлено и работает сервисное программное обеспечение.

Клиент пользователя, которым преимущественно является веб-браузер, передает веб-серверу запросы на получение ресурсов, обозначенных URL-адресами. Ресурсы – это HTML-страницы, цифровой медиа контент, медиа-потоки, различные изображения, файлы данных, или любые другие данные, необходимые клиенту. В ответ веб-сервер передает клиенту запрошенные им данные. Этот обмен происходит с помощью протокола HTTP.

HTTP (англ. HyperText Transfer Protocol – протокол передачи гипертекста) – это сетевой протокол прикладного уровня передачи данных. Основным принципом протокола HTTP является технология «клиент-сервер», обеспечивающая взаимодействие сети и пользователя.

В случае малой организации веб-сервер может быть целостной системой, которая будет состоять из: HTTP-сервера – служит для запросов к веб-страницам; FTP-сервера – применяется для загрузки файлов через Интернет; NNTP-сервера – выполняет доступ к группам новостей; SMTP-сервера – для электронной почты.

История

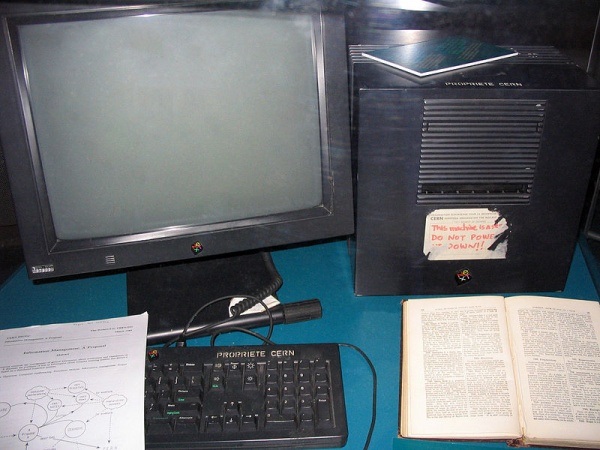

Изобретателем первого веб-сервера считается британский ученый Тим Бернерс-Ли. Работая с 1980 года в Европейской лаборатории ядерных исследований (фр. Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, CERN) консультантом по программному обеспечению, он приступил к своим разработкам. В Женеве он для своих собственных потребностей разработал программу «Энквайр» (англ. enquire – спрашивать), которая использовала случайные ассоциации для хранения данных и заложила концепцию для основы Всемирной паутины.

В 1989 году Тим Бернерс-Ли, работал над внутренней сетью организации CERN и предложил основать глобальный гипертекстовый проект, который заключался в публикации гипертекстовых документов, связанных между собой гиперссылками. Внедрение этого проекта, по его мнению, облегчило бы объединение, поиск и обмен информацией для ученых CERN. Для осуществления проекта Тим Бернерс-Ли вместе со своими помощниками изобрел идентификаторы URI и URL, протокол HTTP, а также язык HTML. Все эти технологии теперь широко применяются в современном Интернете и без них уже не обойтись.

В результате выполнения этого проекта Бернерс-Ли разработал первый в мире веб-сервер, называвшийся «httpd», а также первый в мире гипертекстовый веб-браузер для компьютера NeXT, получивший название WorldWideWeb (Всемирная паутина).

Первый веб-браузер работал на платформе NeXTSTEP – объектно-ориентированной, многозадачной операционной системе, и был разработан с помощью Interface Builder. Интерфейс веб-браузера был очень простым, и почти вся информация отображалась в текстовом формате только лишь с несколькими изображениями. Помимо стандартного протокола FTP, Тим Бернерс-Ли использовал новый, изобретенный им, протокол HTTP. В период с 1991 по 1993 год Бернерс-Ли усовершенствовал технические свойства своих новых разработок: идентификаторов URI и URL, протокола HTTP и языка HTML и опубликовал их. Позже веб-браузер был переименован в «Nexus», чтобы не возникло путаницы с названием операционной системы, на которой был разработан браузер и его названием.

Первый в мире веб-сервер и первый веб-браузер работали на персональном компьютере NeXTSTEP; сейчас этот компьютер выставлен в музее CERN (Микрокосм).

Первый в мире веб-сайт Тим Бернерс-Ли разместил по адресу http://info.cern.ch; сейчас этот сайт хранится в архиве. Первый сайт появился в Интернете 6 августа 1991 года. На этом веб-сайте было дано:

- описание Всемирной паутины;

- инструкция правильной установки веб-сервера;

- информация о том, как приобрести веб-браузер;

- прочая техническая информация.

Этот сайт также представлял собой первый в мире интернет-каталог. Бернерс-Ли разместил на нем список ссылок на другие сайты и регулярно обновлял его.

12 декабря 1991 года в Стэнфордском центре линейного ускорителя (SLAC) в США был установлен первый в мире веб-сервер.

Основные и дополнительные функции

Все основные и дополнительные функции веб-сервера:

- Прием запросов от веб-браузеров по протоколу стандарта HTTP с использованием сетевых протоколов TCP/IP;

- Выполнение поиска и отсылки файлов с гипертекстом или каких-либо документов в браузер по протоколу HTTP;

- Обслуживание и обработка запросов, типа: mailto, FTP, Telnet и т. п.;

- Запуск прикладных программ на веб-сервере с последующей передачей и возвратом параметров обработки через стандарт интерфейса CGI;

- Работа и обслуживание навигационных карт изображений (Image map);

- Загрузка Java-приложений;

- Администрация и оперативное управление сервером;

- Авторизация пользователей и их аутентификация;

- Ведение регистрационного журнала обращений пользователей к различным ресурсам;

- Автоматизированная работа веб-страниц;

- Поддержка страниц, которые генерируются динамически;

- Поддержка работы протокола HTTPS для защищенных соединений с клиентами.

Описание работы веб-сервера

Веб-браузеры поддерживают связь с веб-серверами с помощью протокола передачи гипертекстовых сообщений (HypertextTransferProtocol, HTTP). Это простой протокол запросов и ответов для пересылки информации с использованием протокола TCP/IP. Веб-сервер получает запрос, обнаруживает файл, посылает его браузеру, а затем разрывает соединение. Графическая информация, которая имеется на странице, обрабатывается таким же образом. Далее настает очередь веб-браузера – вывести на монитор пользователя загруженный из сети HTML-документ.

Кроме HTML-страниц и графики, веб-серверы могут хранить любые файлы, в том числе текстовые документы, документы текстовых процессоров, видеофайлы и аудиоинформацию. На сегодняшний день, если не учитывать анкет, которые заполняют пользователи, основная часть веб-трафика передается в одном направлении – браузеры считывают файлы с веб-сервера. Но это положение изменится после общего принятия описанного в проекте HTTP 1.1 метода PUT, который позволяет записывать файлы на веб-сервер. Сегодня метод PUT используется в основном пользователями, создающими веб-страницы, но в перспективе он может пригодиться и остальным пользователям для обратной связи с информационными центрами. Запросы методом PUT намного проще, чем обыкновенная POST загрузка файлов на веб-сервер.

На веб-сервере также выполняют свою работу различные приложения, наибольшую популярность среди которых получили поисковики и средства связи с базами данных. Для разработки этих приложений применяются такие стандарты, как общий шлюзовой интерфейс (CommonGatewayInterface, CGI), языки сценариев JavaScript, а также языки программирования Java и VisualBasic. Кроме интерфейса стандарта CGI, некоторые фирмы-разработчики веб-серверов создали интерфейсы прикладного программирования (API) такие как, например, Netscape Server API и Internet Server API, которые созданы компаниями Microsoft и Process Software AG. Эти интерфейсы позволяют разработчикам непосредственно обращаться к конкретным функциям веб-сервера. Некоторые веб-серверы обладают связующим программным обеспечением (middleware) для подключения к базам данных, работа с которыми может потребовать профессиональных знаний в программировании.

Базовые функции поиска помогают пользователям отсортировывать нужную им информацию, а утилиты для связи с базами данных предоставляют пользователям веб-браузеров доступ к этой информации.

Обзор веб-серверов

Критериями для выбора веб-сервера могут быть разные характеристики: установка, настройка конфигурации, управление сервером, администрирование, управление размещаемой на сервере информации, защита этой информации, контроль доступа, функции разработки приложений, а также производительность.

Большинство веб-серверов инсталлируется легко и быстро.

Самая сложная часть процесса инсталляции – это проведение конфигурации нескольких имен доменов на одном физическом устройстве или другими словами организация виртуальных серверов.

Веб-серверы имеют средства для управления информационным модулем, характеризующие общую организацию веб-узла, а также обладают инструментами для проверки правильности внутренних и внешних гипертекстовых связей. Пакет LiveWire фирмы Netscape Communications, который поставляется вместе с Novell Open Enterprise Server (OES) и дополнительно предлагаемый с сервером FastTrack, обладает утилитой управления узлом, которая формирует список всех связей выбранной страницы. Эта утилита также предоставляет общий перечень всех некорректных связей, которые обнаруживает. Программа WebView компании «O’Reilly

Клиенты веб-сервера

Обычно, клиентом является веб-браузер. Но также обращаться к веб-серверу могут и другие разнообразные устройства и программы:

- Веб-браузер, который установлен на стационарном персональном компьютере;

- Веб-браузер, который установлен на КПК или другом переносном устройстве;

- Мобильные телефоны и смартфоны, с помощью которых пользователь получает доступ к ресурсам веб-сервера по WAP-протоколу;

- Различные программы, которые могут обращаться к веб-серверу самостоятельно для обновления либо получения другой информации. Пример – различные антивирусы, которые периодически обращаются к веб-серверу, чтобы обновить базу данных;

- Разные цифровые устройства, а также некоторая бытовая техника.

Источник: gitak.ru

Основы функционирования веб-приложений

Цель лекции: дать определение понятию «веб-сервер» и сформировать представление о работе этого механизма.

В предыдущей лекции мы разобрались с функционированием протокола HTTP. Теперь давайте рассмотрим, как работают инструменты, которые делают возможным описанные ранее взаимодействия. В основе функционирования веб-приложений лежит такое понятие как веб-сервер. Веб-сервер – это программа, которая принимает входящие HTTP-запросы, обрабатывает эти запросы, генерирует HTTP-ответ и отправляет его клиенту. Общий алгоритм работы веб-сервера можно представить следующим образом (зеленым цветом помечены действия, которые обрабатываются веб-сервером).

После того, как пользователь обратился к определенному ресурсу по протоколу HTTP, клиент (обычно браузер) формирует HTTP-запрос к веб-серверу. Обычно указывается символическое имя сервера (например, «http://www.microsoft.com») – в этом случае браузер предварительно преобразует это имя в IP-адрес при помощи сервисов DNS.

После этого по протоколу HTTP на веб-сервер отправляется сформированное HTTP-сообщение. В этом сообщении браузер указывает какой ресурс необходимо загрузить и всю дополнительную информацию. Задача веб-сервера – прослушивать определенный TCP-порт (обычно порт 80) и принимать все входящие HTTP-сообщения. Если входящие данные не соответствуют формату сообщения HTTP, то такой запрос игнорируется, а клиенту возвращается сообщение об ошибке.

В простейшем случае при поступлении HTTP-запроса веб-сервер должен считать содержимое запрашиваемого файла с жесткого диска, упаковать его содержимое в HTTP-ответ и отправить клиенту. В случае если требуемый файл не найден на жестком диске, то веб-сервер сгенерирует ошибку с указанием статусного кода 404 и отправит это сообщение клиенту.

Такой вариант работы веб-сервера принято называть статическими сайтами. В этом случае на стороне сервера не запускается никакой программный код, кроме программного кода самого веб-сервера. Однако подобные сценарии работы все чаще оказываются непригодными, а им на смену приходят полноценные веб-приложения.

Отличие таких приложений состоит в том, что HTML-документы и другие ресурсы не хранятся на сервере в виде неизменяемых данных. Вместо этого, на сервере хранится программный код, который способен сгенерировать эти данные в момент обработки запроса. Разумеется, некоторые ресурсы (такие как файлы каскадных стилей, изображения и т.д.) могут храниться как статическое содержимое, но основные страницы HTML генерируют в процессе обработки. В таком случае веб-сервер при обработке запроса HTTP должен обращаться к программному коду, который должен сгенерировать содержимое. С учетом вышесказанного алгоритм работы веб-сервера будет выглядеть следующим образом.

Одной из наиболее важных задач, которые решаются при построении веб-сервера является задача обеспечения масштабируемости (т.е. возможности увеличения количества обслуживаемых пользователей) и защищенности от внешних атак. Поскольку веб-сервер работает в открытой среде – глобальной сети Интернет – то зачастую доступ к нему может осуществляться откуда угодно.

Это делает веб-сервер подверженным большим нагрузкам и потенциальным атакам. Наиболее распространенными атаками на веб-сервер является обращение к веб-серверу с большим количеством запросов и их высокой частотой. В этом случае веб-сервер не сможет быстро обрабатывать все запросы, а это может сказаться на производительности веб-сервера для настоящих пользователей.

Особенно остро подобным атакам подвержены веб-сервера, на которых исполняется какой-то внешний программный код за исключением программного кода самого веб-сервера. Обычно для борьбы с подобными атаками блокируются все запросы, которые приходят с определенного IP-адреса. Кроме того, в подобных случаях следует позаботится об оптимизации программного кода приложения, например, использовать кэширование – в этом случае при обработке каждого запроса нагрузка на центральный процессор будет меньше, что может существенно усложнить задачу атакующим.

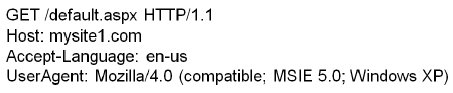

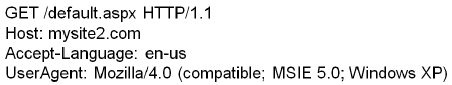

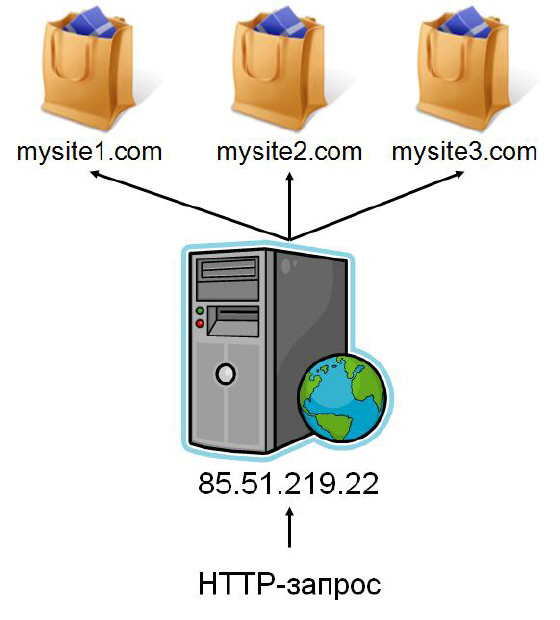

Нередко на одном и том же веб-сервере располагается множество независимых веб-сайтов. Более того, все эти веб-сайты используют один и тот же IP-адрес.

Т.е. веб-сервер, имеющий только один IP-адрес может размещать внутри себя несколько веб-сайтов и при этом каждый такой веб-сайт будет ассоциирован с собственным адресом (например, на одном веб-сервере могут располагаться веб-сайты: «microsoft.com», «gotdotnet.ru», «techdays.ru» и т.д.). Каким образом это становится возможным? Такое явление называется виртуальным хостингом.

Для того чтобы понять как это работает, давайте еще раз обратимся к процессу взаимодействия клиента и сервера. Браузер отправляет HTTP-запрос на IP-адрес веб-сервера, который ассоциирован с доменным именем. Разрешение IP-адреса происходит с помощью служб DNS.

Однако, несмотря на то, что запрос отправляется, используя полученный IP-адрес, клиент указывает дополнительный HTTP-заголовок » Host «, в котором определяется оригинальное имя веб-сайта. Благодаря этой информации веб-сервер может разграничить доступ к нескольким веб-сайтам и при этом использовать один и тот же IP-адрес.

Это очень важный момент, поскольку если бы для каждого доменного имени приходилось бы регистрировать отдельный IP-адрес, то адресное пространство протокола IP (v.4) очень быстро бы закончилось, а стоимость размещения веб-сайта в глобальной сети Интернет была бы намного выше. Для того, чтобы было более понятно давайте рассмотрим работу виртуального хостинга на примере.

Предположим, имеется веб-сервер с IP-адресом 85.51.210.22. На этом сервере размещено несколько веб-сайтов: mysite1.com, mysite2.com, mysite3.com. Сервера DNS настроены таким образом, что каждое из этих доменных имен указывает на единственный IP-адрес 85.51.219.22. Давайте посмотрим, какие HTTP-запросы браузер будет генерировать при обращении к каждому из сайтов. При обращении к сайту «mysite1.com» HTTP-запрос может выглядеть следующим образом.

При обращении к сайту «mysite2.com» HTTP-запрос будет выглядеть иначе.

При анализе HTTP-запросов хорошо видно, что HTTP-заголовок » Host » отличается в каждом из запросов. Таким образом, становится понятно, что веб-сервер анализирует этот заголовок и отправляет клиенту содержимое соответствующего сайта. Схематически этот процесс можно представить следующим образом.

Подобную схему виртуального хостинга использует большинство компаний, занимающихся размещением веб-сайтов в Интернет. Поскольку в этом случае на одном физическом сервере могут размещаться большое количество совершенно различных сайтов, то этот способ один из самых дешевых.

Однако, в рамках виртуального хостинга обычно запрещено запускать различные службы и сервисы, а также существует ограничение по степени использования центрального процессора. Это означает, что в случае, когда веб-сайт потребляет слишком много серверных ресурсов, то владельцу сайта предлагается либо перейти на более дорогой тариф (с большим количеством выделенных ресурсов), либо при превышении допустимого порогового значения веб-сайт блокируется на некоторое время. Поскольку иногда от сервера требуется большое количество ресурсов или в рамках этого сервера необходимо запускать дополнительные приложения или службы, виртуальный хостинг можно использовать не всегда. В этом случае обычно арендуют выделенный сервер – физический или виртуальный. Однако, это более дорогой вид размещения веб-приложений в сети Интернет, поэтому зачастую используется именно виртуальный хостинг.

Как уже говорилось ранее, самый простой сценарий работы веб-сервера заключается в получении HTTP-запроса, его обработки, считывания нужного файла с жесткого диска, формирование HTTP-ответа и отправки его клиенту. Подобный сценарий является самым простым, однако, в реальности встречается все реже.

Дело в том, что при подобном подходе, содержимое, которое передается клиенту, является статическим (т.е. не изменяется от запроса к запросу). Однако если требуется построить веб-приложение, то содержимое HTML-страницы, которое передается клиенту должно изменяться от различных внешних условий (параметров запроса, содержимого базы данных, времени обработки запроса, типа пользователя и т.д.). В этом случае требуется запускать внешний (по отношению к веб-серверу) программный код, реализующий логику веб-приложения. Этот код должен содержаться отдельно от программного кода самого веб-сервера, поскольку код приложения будет различным от одного приложения к другому, а веб-сервер будет один и тот же. Таким образом, программный код, обрабатывающий HTTP-запросы и генерирующий HTTP-ответы можно условно разделить на две части:

- программный код, реализующий служебные функции по взаимодействию через протокол HTTP (программный код самого веб-сервера);

- программный код, реализующий логику конкретного веб-приложения (бизнес-логика, обращение к СУБД и т.д.).

Поскольку программный код веб-приложения обычно упаковывается в отдельные модули и поставляется независимо, то требуются механизмы взаимодействия этих двух частей, т.е. интерфейс взаимодействия. В данном случае под интерфейсом взаимодействия понимается набор правил, по которым веб-сервер и приложение будут взаимодействовать друг с другом. Фактически, схема обработки запроса может выглядеть следующим образом.

Исторически сложилось так, что существует два главных типов интерфейс взаимодействия внешнего приложения и веб-сервера — CGI и ISAPI.

CGI (Common Gateway Interface) – наиболее ранний способ взаимодействия веб-сервера и веб-приложения. Основная идея, которая лежит в основе CGI заключается в том, что при поступлении очередного HTTP-запроса, веб-сервер инициирует создание нового процесса и передает ему все необходимые данные HTTP-запроса. После того, как этот процесс отработает, он завершается, передав при этом результат обратно веб-серверу. Поскольку веб-сервер и приложение – это разные процессы с точки зрения операционной системы, то для обмена информации между ними используются средства межпроцессного взаимодействия (IPC) – зачастую это переменные окружения, именованные каналы и т.д. Основным преимуществом CGI является то, что процесс веб-сервера и приложения изолированы друг от друга и в случае неполадок в веб-приложении, завершится с ошибкой именно процесс приложения, при этом процесс самого веб-сервера будет продолжать функционировать.

С другой стороны, необходимость создания каждый раз нового процесса влечет за собой дополнительные накладные расходы на создание процесса (создание процесса – дорогостоящая операция с точки зрения операционной системы) и передачи данных через границы процессов. Этот факт является серьезным недостатком и оказывает существенное влияние на масштабируемость веб-приложения (возможность обрабатывать большее количество поступающих запросов).

ISAPI (Internet Server API) – альтернативный способ взаимодействия веб-сервера и веб-приложения. В отличии от CGI, при взаимодействии в рамках интерфейса ISAPI, при поступлении очередного запроса, веб-сервер инициирует создание нового потока в рамках основного процесса, в котором работает веб-сервер.

Поскольку с точки зрения операционной системы создание потока – это менее дорогостоящая операция, чем создание процесса, то такие приложения на практике оказываются более масштабируемыми. Кроме того, упрощается взаимодействие веб-сервера и веб-приложения, поскольку в этом случае используется единое адресное пространство в рамках операционной системы (поскольку весь код работает в одном и том же процессе). Однако, в случае серьезных неполадок в веб-приложении, которое взаимодействует с веб-сервером в рамках ISAPI, веб-сервер также потенциально подвергается риску быть завершенным. Поскольку веб-сервер и веб-приложение работают в одном и том же процессе, это действительно так. Поэтому разработчикам программного кода веб-сервера, поддерживающего ISAPI следует уделить этому вопросу особое внимание.

На сегодняшний день наиболее распространенным способом взаимодействия веб-сервера и веб-приложения является интерфейс ISAPI, поскольку обеспечивает наиболее оптимальные показатели по накладным расходам и масштабируемости. Однако, при работе нескольких веб-приложений на одном и том же веб-сервере, в этом случае существует потенциальная опасность влияния одного приложения на другое.

Если говорить о компаниях, размещающих веб-приложения на своих серверах, то может случиться такая ситуация, что на одном и том же веб-сервере одновременно размещаются веб-сайты компаний-конкурентов. В этом случае теоретически одна из компаний может намеренно загрузить код, который будет завершать работу веб-сервера с ошибкой и, таким образом, все веб-сайты размещенные на этом веб-сервере окажутся недоступными.

Для того, чтобы избежать подобной ситуации используется совмещенный подход – для каждого приложения может создаваться пул приложения (application pool), который представляет из себя отдельный процесс, в котором функционируют потоки для обработки входящих HTTP-запросов от пользователей. В этом случае, если какое-то из приложений будет содержать код, который завершает работу процесса с ошибкой, то будет завершаться процесс только этого приложения.

Более того, каждый пул приложения содержит набор заранее созданных и подготовленных потоков. Это необходимо для того, чтобы не тратить время на создание потока в момент поступления входящего запроса. Такой набор заранее созданных потоков называется пулом потоков. Как правило, веб-сервер следит за каждым пулом приложения и если оно завершает свою работу с ошибкой, то веб-сервер перезапускает его процесс.

Кроме приведенных функций и механизмов веб-сервера, в его функции зачастую входят и сопутствующие дополнительные задачи. К этим задачам относится аутентфикация и авторизация пользователя, ведение серверного лога (для отладки работы веб-сервера), поддержка нескольких веб-сайтов на одном сервере (виртуальный хостинг), поддержка безопасных подключений по протоколу HTTPS и др. Эти функции в каждом конкретном случае зависят от реализации веб-сервера.

На сегодняшний день существует большое количество различных реализаций веб-серверов. Одним из наиболее популярных и универсальных веб-серверов является веб-сервер с открытым исходным кодом Apache. Он был создан для работе в среде Linux, также существует реализация для работы в рамках Windows.

На его основе были построены другие различные вариации, например, Apache Tomcat для запуска веб-приложений на основе Java. Другим, наиболее серьезным продуктом в этой области является веб-сервер Microsoft Internet Information Services (IIS), который работает в рамках операционной системы Windows.

Как правило, в рамках этого веб-сервера работают приложения на базе ASP.NET (и родственных технологий), а также приложения PHP и статические веб-сайты. При создании веб-приложений на базе ASP.NET мы будем использовать именно IIS 7. Наконец, существуют другие, менее масштабные проекты по разработке веб-серверов, например Nginx. Этот проект был разработан одним из разработчиков Rambler с целью оптимизации производительности этой поисковой системы. Впоследствии проект оказался настолько удачным, что нашел применение и для работы в других приложений. Обычно Nginx используют когда необходимо построить высоконагруженную инфраструктуру.

Краткие итоги

Веб-сервер – это программа, которая обрабатывает входящие HTTP-запросы и генерирует HTTP-ответы. В простейшем случае веб-сервер передает клиенту содержимое файлов, которые размещены на жестком диске сервера. Когда необходимо генерировать HTTP-ответы на основе какой-то программной логики, подключается внешний программный код.

Для подключения внешнего программного кода используются интерфейсы CGI и ISAPI. В настоящий момент наиболее перспективным считается использование интерфейса ISAPI в силу более высокой масштабируемости. В рамках веб-сервера создается пул приложения (для каждого веб-приложения отдельный процесс в рамках ОС, в составе которого работает несколько потоков для обработки запросов). Существует большое количество реализаций веб-серверов, для приложений ASP.NET обычно используется веб-сервер Microsoft Internet Information Services (IIS).

Контрольные вопросы

- Что такое веб-приложение?

- Что такое браузер?

- Опишите цикл обработки запроса к веб-приложению от клиента.

- Для чего необходимы технологии разработки веб-приложений (такие как ASP.NET, PHP, Ruby On Rails и др.).

- Как работает протокол HTTP и для чего он нужен?

- Что такое заголовки HTTP-сообщения и для чего они нужны?

- Что такое тело HTTP-сообщения?

- Каким образом в HTTP-сообщении заголовки отделяются от тела сообщения?

- Что такое метод HTTP-запроса?

- Что такое статусный код HTTP-ответа?

- Приведите примеры HTTP-заголовков HTTP-запроса и HTTP-ответа.

- Чем отличаются симметричные алгоритмы шифрования от асимметричных?

- Как работает защищенный протокол HTTPS?

- Что такое веб-сервер?

- На основе каких интерфейсов может взаимодействовать веб-сервер и веб-приложение?

- Чем CGI отличается от ISAPI?

- Что такое виртуальный хостинг?

- Что такое пул приложения?

- Назовите наиболее популярные реализации веб-серверов.

- В рамках какого веб-сервера работают приложения ASP.NET?

Источник: intuit.ru