Притулин, С. В. Основы управления производительностью труда в организациях / С. В. Притулин. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2011. — № 3 (26). — Т. 1. — С. 187-190. — URL: https://moluch.ru/archive/26/2803/ (дата обращения: 04.07.2023).

В статье рассмотрены основные понятия процесса управления производительностью труда, элементы управления производительностью труда, планирование мероприятий в области управления производительностью труда в организациях.

Ключевые слова: производительность труда, управление, элементы управления, планирование.

В современных условиях развития рыночной экономики одной из основных проблем практики хозяйствования предприятий является процесс управления производительностью труда. На предприятиях уделяется чрезвычайно мало внимания показателю производительности труда. Как правило, никто не занимается его анализом, контролем, планированием, прогнозированием. Объясняется это либо элементарным непониманием важности, приоритетности проблемы, либо нежеланием понять эту важность, либо нежеланием тратить время и средства на ее решение.

Практические инструменты повышения производительности труда

Однако опыт индустриально развитых стран мира, ведущих корпораций в них говорит о том, что там не жалеют ни времени, ни денег на изыскание и реализацию резервов роста производительности труда, а впоследствии это оборачивается снижением производственных и непроизводственных издержек, ростом прибыли, успехами в конкурентной борьбе на мировом рынке.

Еще в прошлом веке производительность труда привлекала к себе большое внимание зарубежных ученых экономистов и специалистов-организаторов, например, таких как Г.Эмерсон. Он впервые поставил вопрос об эффективности производства в широком масштабе. В своей книге “Двенадцать принципов производительности” он сформулировал принципы правильной организации как труда отдельного исполнителя, так и производственного процесса предприятия (табл. 1).

Главная идея Эмерсона состоит в следующем: истинная производительность труда всегда дает максимальные результаты при минимальных усилиях. Г.Эмерсон считает, что не производство должно подстраиваться к управлению, а управление должно обслуживать производство [4].

Четко поставленные цели производства и четко обозначенные задачи персонала

Здравый смысл

Компетентная консультация

Дисциплина

Справедливое отношение к персоналу, выраженное в идее “лучше работаешь — лучше живешь”

Обратная связь

Порядок и планирование работы

Нормы и расписания

Нормализация условий

Нормирование операций

Стандартные письменные инструкции

Вознаграждение за производительность

Несмотря на то, что книга Г.Эмерсона была написана в другую эпоху, при других социально-экономических условиях и при другом уровне производительных сил, она и сегодня позволяет с помощью сформулированных в ней принципов, достаточно достоверно оценить эффективность управления производством, хозяйственным подразделением, технологической операцией, а по отклонениям от этих принципов дает возможность судить об эффективном управлении производительностью труда и конкурентоспособностью продукции на предприятиях.

О производительности труда

Управление производительностью труда — это фактически часть более широкого процесса управления. Он включает планирование, организацию, руководство, контроль и регулирование, основанное на соотношении количества продукции, выпущенной производственной системой, и затрат на эту продукцию. Этот процесс столь же важен, как и другие контрольные функции и процессы [1].

Планирование мероприятий в области управления производительности труда — это сложная задача, не зависящая от величины и структуры организационной системы. Для рыночной экономики характерно, что все большее число работников аппарата, отделов кадров и менеджеров разного уровня сталкиваются с необходимостью разработки и внедрения программ в области управления производительности труда.

Применительно к проектированию и разработке программ управления производительностью труда, процессе стратегического планирования целесообразно проводить в восемь последовательных этапов (табл.2).

Качество процесса планирования на ранних стадиях разработки программ управления производительностью имеет существенное значение для успеха долгосрочных программ управления [1].

Этапы

Действие

Внутренняя стратегическая оценка

Внешняя стратегическая оценка

Формулирование предпосылок плана

Стратегическое планирование

Разработка критериев результативности программы

Планирование мероприятий

Планирование проектов

Рассмотрение и оценка программы

По мнению американского экономиста профессора Д.С.Синка, решающее значение имеет последовательность операций в области управления производительностью.

Управление производительностью включает следующие элементы:

1. Обеспечение основы для управления, т. е. концентрация внимания на результативности и производительность и выработка общего языка по этим проблемам.

2. Разработка стратегических планов обоснования программ производительности.

3. Разработка подходов к стратегиям и методам измерения и оценки производительности.

4. Разработка подходов к стратегиям и методам контроля и повышения производительности.

5. Обеспечения организации планирования и эффективного внедрения всех элементов.

Чтобы управление результативностью было успешным, необходимо эффективно выполнить все работы примерно в указанной последовательности [2].

Д.С.Синк, в процесс управления включает такие функции, как измерение и оценка производительности, планирование, контроль и повышение производительности на основе информации, полученной при измерении и оценке воздействия этих мер на условия и факторы производства (рис. 1).

В данной схеме показаны управляющие воздействия на качество труда и продукции, на планирование его обеспечения, на выбор адекватных методов измерения и учета производительности, трудозатрат, финансов и т. д.

Ключевым звеном в общей системе управления трудом в организации является рост производительности труда. Остальные составляющие этого управления тоже, безусловно, являются необходимыми и важными звеньями в нем, но его конечная цель — получение максимума отдачи от живого и прошлого труда — однозначно ставит управление его производительностью на первое место.

Росту производительности труда способствует и рациональное, высокоэффективное управление социальными процессами на предприятии, и научно-техническое развитие производства, и научная организация труда, производства и управления в нем. Больше того, они являются совершенно необходимыми условиями для роста производительности труда. Но они не должны быть самоцелью, а должны фокусироваться в одном направлении и служить главной, обозначенной выше цели.

Достаточно оригинальный и современный подход к управлению производительностью труда предложили российские ученые экономисты Шапошникова О.А. и Горелов Н.А. Свой подход они называют «Управление производительностью и эффективностью труда» [3].

По мнению авторов, управление производительностью и эффективностью труда как важнейшей составляющей управления предприятием включает в себя планирование, организацию, мотивацию и контроль этих характеристик с точки зрения вклада в достижение целей предприятия. Планирование предполагает определение цели в области производительности и эффективности труда и способов ее достижения.

Организация заключается в обеспечении согласованности и координации действий всех структур и подразделений предприятия. Мотивация — разнообразные денежные и неденежные способы воздействия на персонал исходя из необходимости удовлетворения его потребностей через успешную работу и высокую производительность. Контроль предполагает отслеживание процесса динамики производительности и эффективности труда для достижения поставленных целей. Все эти базовые функции реализуются в программах управления производительностью и эффективностью труда.

Программы формируются исходя из принципа тесной взаимосвязи этих функций. Они предполагают формирование технологии управленческих решений, позволяющих обеспечить стабильную производительность, устойчивый рост исходя из целей предприятия.

Создание программы включает в себя четыре этапа. Цель первого — определение ожидаемого рейтинга производительности среди факторов, влияющих на прибыль предприятия. Цель второго этапа — разработка пофакторной программы управления производительностью и эффективностью труда. Цель третьего — ресурсное обеспечение программы и расчет выгод от ее внедрения. Цель четвертого этапа — формирование системы контроля и мотивации.

Программы управления производительностью и эффективностью труда предполагают обязательное участие всех заинтересованных в их осуществлении групп персонала. Поддержка действий персонала по увеличению производительности способствует успеху программы. При этом создания каких-либо органов, контролирующих ход выполнения программ, не требуется. Тем не менее, контроль над уровнем производительности труда необходим, поскольку он обеспечивает формирование базы для вознаграждения работников.

В зависимости от традиций предприятия и его структуры контроль может осуществляться непосредственно на рабочих местах самими участниками трудовых процессов, мастерами участков, службами управления персоналом и другими подразделениями. При этом могут использоваться методы табельного учета, статистические и расчетные методы, нормы, нормативы и стандарты, данные аттестации персонала.

Процесс управления производительностью труда очень широк и многогранен и требует чёткого понимания, осмысления и анализа. Изучив ряд концепций учёных-экономистов, работавших в область управления производительностью труда, становится очевидным, что процесс управления нуждается в постоянном стратегическом и оперативном планировании, измерении и контроле. Необходимо разрабатывать программы управления производительностью труда, разрабатывать концепции с учетом факторов влияющих на неё, внедрять инновации в структуру и в процесс управления.

- Экономика труда и социально-трудовые отношения/Под ред. Г.Г. Меликьяна, Р.П. Колосовой. — М.: Издательство МГУ, Издательство ЧеРо, 1996. — 623 с.

- Синк Д.С. Управление производительностью: планирование, измерение и оценка, контроль и повышение: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1989. — 528 с.

- Экономика труда. 2-е изд. / под ред. Горелова Н.А. СПБ.: Питер, 2007. — 704 с.

- www.inventech.ru

Основные термины (генерируются автоматически): производительность труда, эффективность труда, процесс управления, управление производительностью, программа управления, контроль, область управления, планирование мероприятий, производительность, рост производительности труда.

Источник: moluch.ru

Программы управления производительностью труда на предприятии

Учитывая первоочередную важность повышения производительности труда для конкурентоспособности предприятия, руководители и специалисты всех уровней в перспективных организациях должны разрабатывать и внедрять программы управления производительностью.

Программы управления производительностью труда на предприятии включают в себя такие этапы:

— измерения и оценка достигнутого уровня производительности на предприятии в целом и по отдельным видам работы в частности;

— поиск и анализ резервов повышения производительности на основе информации, полученной в походке измерения и оценки;

— разработка плана использования резервов повышение производительности труда, которая должен включать конкретные сроки и мероприятия по их реализации, предусматривать финансирование затрат на эти мероприятия и ожидаемый экономический эффект от их внедрения, определять ответственных исполнителей;

— разработка систем мотивации работников к достижению; запланированного уровня производительности;

— контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных планом и всей программой, и регулирования их выполнения;

— измерения и оценка реального влияния предвиденных мероприятий на рост производительности труда.

Итак, управления производительностью труда на предприятии — и эта фактически часть общего процесса управления предприятием, которое включает в себя планирования, организацию, мотивацию, руководство, контроль и регулирования. Эта работа основывается на постоянном анализе соотношения полезного эффекта от определенной трудовой деятельности, с одной стороны, и затрате на эту деятельность — с другого.

Измерения и оценка достигнутого уровня производительности по предприятию в целом и по отдельным видам работы в частности — исходный этап программы. Его правильное и точное осуществление есть важной предпосылкой успеваемости следующих этапов и всей программы. Важнейшее требование к экономисту на этом этапе — обеспечения достоверности и сравнимости показателей.

Чтобы измерять производительность труда, нужно сопоставить количество выработанной продукции или предоставленных услуг с затратами на их изготовление. Это задачи лишь на первый взгляд кажется простым. На практике большинство организаций изготовляет значительное количество разнообразной продукции, которое нередко тяжело сравнивать и прибавлять.

Универсальные стоимостные показатели количества продукции не лишенные влияния инфляционных процессов, стихийного колебания рыночной конъюнктуры, ними не всегда можно выразить остатки незавершенного производства. Еще сложнее точно подсчитать затраты работы на выпуск конкретного вида продукции или услуг, поскольку обычно каждый работник прямо или косвенно занимается выпуском многих видов продукции, и разделить между ними затраты работы просто лишь для рабочих — сдельщиков.

Следует также постоянно иметь в виду, что ресурсы, которые применяются в производстве, взаимозаменяемые. То есть можно уменьшить количество работы на достижение определенного полезного эффекта за счет увеличения количества использованных средств производства.

Производительность живой работы при этом обычно возрастет, но получит ли от этого польза предприятие, можно сказать, лишь рассчитав производительность за многофакторной моделью, которая бы учитывала затраты и живой, и осуществленной работы. Так же, например, можно заменить большее количество менее квалифицированной работы меньшим количеством выше квалифицированной. Если при этом полезный эффект производства и суммарные затраты на персонал остались такими самыми, то показатель выработки в расчете на количество израсходованного рабочего времени возрастет (так как предприятие использует меньшее количество работы), но реальный уровень выработки останется неизменным (так как суммарные затраты на персонал для получения определенного полезного эффекта остались такими самыми). Поэтому задачей экономиста есть использования всех возможных приемов и методов для обеспечения достоверности и сравнимости показателей производительности.

Поиск и анализ резервов повышения производительности основывается на сравнимые информации, полученной в походке измерения и оценки достигнутого уровня производительности на предприятии в целом и по отдельным видам работы в частности, с имеющейся информацией про максимально возможный уровень производительности труда на аналогичных роботах. Для поиска резервов роста производительности труда следует делать авансы высококвалифицированных представителей разных специальностей, которые владеют фундаментальностью и широтой взглядов и умеют видеть перспективу. Искать и анализируя резервы, следует обращаться к их классификации за разными признаками, чтобы не обойти вниманием ни один из возможных факторов роста производительности труда. Следует еще раз подчеркнуть, что значительные резервы повышения производительности труда скрытые не только в процессе непосредственного производства, но и в процессе его организации и управления.

Разрабатывая план использования резервов повышение производительности труда, следует обеспечить согласование целей и задач программы. Для этого нужно коротко и четко сформулировать целые, проранжировать их в зависимости от значения и очередности во времени. План должен также включать конкретные мероприятия, направленные на реализацию поставленных целей, предусматривать финансирование затрат на эти мероприятия. Важной задачей экономиста на этом этапе есть разработка критериев результативности программы, подсчет ожидаемого экономического эффекта от внедрения предусмотренных мероприятий. На каждый пункт плана должны быть определенные срок выполнения и ответственные исполнители.

Разработка систем мотивации работников к достижению запланированного уровня производительности есть необходимым условием реализации программы. Менеджер всегда должен помнить, что для успеха дела следует стараться сблизить вплоть до идентификации цели и задача организации с личными целями и желаниями работников.

То есть в конкретном случае выигрыш от повышения производительности труда должен делиться между организацией, которая обеспечила его достижение, и работником, который его достиг. Работники должны заранее знать, как запланированные результаты роста производительности труда повлияют на реализацию их личных профессиональных интересов.

Контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных планом и всей программой, необходимый для выявления и решение возможных проблем их выполнения на начальных этапах, еще к тому, как они станут весьма серьезными. Исходным моментом процесса контроля есть установления конкретных, ограниченных во времени целей, которые можно измерять.

В процессе контроля сравниваются фактические и заданные показатели производительности труда или их составу, определяется масштаб допустимых отклонений. При значительном отклонении менеджер принимает решения о регулирование системы. Следует всегда помнить, что контроль в любом деле нужный лишь для того, чтобы оказывать содействие достижению целей. Чрезмерный, неудачно продуманный контроль может дать нежелательные следствия как то направления усилий работников на удовлетворение требований контроля, а не на достижение целей. Организовывая контроль, следует уделить внимание обратной связи, реальности требований, заинтересованности работников, экономичности контролирующих систем.

Измерения и оценка реального влияния реализованных мероприятий на рост производительности труда нужна для того, чтобы оценить и сравнить эффективность их внедрения и определиться с приоритетами на следующий период. Как и на первом этапе, важнейшей задачей экономиста здесь есть использования всех возможных приемов и методов для обеспечения достоверности и сравнимости показателей. Определив наиболее эффективные направления работы по повышению производительности, следует принять соответствующие мотивирующие решения и в следующем периоде сосредоточить внимание именно на этих направлениях.

Таким образом, управления производительностью труда — это сложная комплексная задача, одинаково важное для организаций любой сферы деятельности и любого размера, если они планируют достичь успеха в рыночной конкуренции. Реализация этой задачи зависит от грамотной и скоординированной работы экономистов и менеджеров на всех этапах программы.

Источник: studopedia.ru

Реализация стратегии управления 9 страница

5-й вариант: возрастает абсолютный размер затрат овеществленного труда, но размер прироста перекрывается экономией на живом труде.

Каждый из выделенных вариантов имеет самостоятельное значение и является эффективным, поскольку позволяет снизить полные затраты. В этих условиях при постановке задачи повышения производительности труда важно оценить в качестве альтернативных все пути повышения производительности, которые реализуются при одном или нескольких соотношениях затрат. Обеспечение максимального роста производительности труда не обязательно предполагает поиск путей одновременного снижения живого и овеществленного труда. В определенных ситуациях предпочтительнее снизить только одни затраты либо одни снизить, а другие повысить.

В целях повышения производительности труда в организациях разрабатываются специальные программы управления производительностью труда, характеризующиеся высоким уровнем конкретной проработки и предусматривающие комплексное решение проблемы с выходом на эффективность деятельности организации. Указанные программы могут быть различны по объему, масштабам, целям, предусматривать внесение изменений во все или некоторые сферы организации: человеческие ресурсы, структуру, культуру, технологии производства.

Основные этапы разработки программ управления

| Этап | Решаемые вопросы |

| 1-й этап: внутренняя стратегическая оценка | Выявление и анализ внутренних факторов (сильные и слабые стороны, проблемы, возможности, наличие других программ и пр.), которые следует учитывать при проектировании, разработке и осуществлении мероприятий в области управления производительностью труда |

| 2-й этап: внешняя стратегическая оценка | Выявление и анализ внешних факторов (экономические и политические тенденции, поставщики, конкуренты, другие организации, проблемы, ограничения, технологии и пр.), которые способны повлиять на проектирование, разработку и осуществление мероприятий в области управления производительностью труда |

Продолжение табл. 5.15

| Этап | Решаемые вопросы |

| 3-й этап: формирование предпосылок плана | Преобразование факторов, влияющих на проектирование, разработку и осуществление программы, полученных на предыдущих этапах, в конкретные предпосылки и (или) допущения, на которых будет основываться разработка программы; установление взаимосвязей между предпосылками; оценка их относительной важности и очередности |

| 4-й этап: стратегическое планирование | Обеспечение согласования целей и задач программы управления производительностью труда; формулировка стратегических (рассчитанных на 2-5 лет) целей и задач в области управления производительностью; выделение среди них «обязательных» (первоочередных) и «желательных»; ранжирование целей и задач |

| 5-й этап: разработка критериев результативности | Определение показателей, по которым в дальнейшем будут оцениваться мероприятия в области управления производительностью труда (измерителей, критериев, нормативов) |

| 6-й этап: планирование мероприятий | Разработка конкретных мероприятий, обеспечивающих начало реализации программы управления производительностью труда, их согласование и ранжирование |

| 7-й этап: планирование проектов | Детализация мероприятий в области управления производительностью труда; определение последовательности их выполнения; оценка затрат, определение функций и обязанностей исполнителей; анализ издержек и выгод |

| 8-й этап: рассмотрение и оценка программы | Продолжение и завершение работы, начатой на предыдущем этапе, сведение воедино результатов, полученных от разных групп разработчиков программы |

Реализация программы управления производительностью предполагает:

• измерение и оценку уровня производительности труда;

• планирование контроля и повышения производительности на основе информации, полученной в процессе измерения и оценки;

• осуществление конкретных мер по повышению производительности;

• измерение и оценку воздействия этих мер. Специалисты службы управления персоналом должны обладать практическими навыками расчетов и разработки программ управления производительностью труда, а также навыками проведения стратегического анализа в данной области.

В заключение приводится пример из практики планирования производительности труда на зарубежных фирмах.

1. Бригада из пяти человек произвела за месяц 500 единиц продукции, затратив 800 трудовых единиц, в данном случае часов (5 человек • 22 дня • 8 час. = 880 чел.-час. за месяц). На основании этого простого примера можно рассчитать несколько показателей производительности труда:

а) П 1 т1 = Объем продукции (единиц): Затраты труда (единиц) = 500 ед. продукции : 880 ед. труда = 0,57;

б) П 1 т2 = Объем продукции (единиц): Численность работников = 500 ед. продукции : 5 человек =100.

2. Предположим, что в следующем месяце продукция составила 600 единиц при затратах 800 трудовых единиц (5 человек • 20 дней • 8 час. = = 800 чел.-час. за месяц). Вновь можно рассчитать показатели производительности:

а) П 2 т1 = Объем продукции (единиц) : Затраты труда (единиц) = 600 ед. продукции : 800 ед. труда = 0,75;

б) П 2 т2 = Объем продукции (единиц): Численность работников = 600 ед. продукции : 5 человек = 120.

В обоих случаях производительность труда возросла (речь идет о статических коэффициентах производительности труда одного фактора). Индексы динамики производительности труда равны:

б) Iпт2 = 120/100 = 1,20.

Лишь исследовав индексы динамики, мы можем получить представление о темпе роста производительности труда за этот период.

3. Предположим, что кроме труда для выпуска продукции использовались материалы (в табл. 5.16 представлены данные за месяцы 1 и 2). Хотя добавляется еще один вид затрат (материалы), расчет производительности не представляет сложности. Существенные проблемы возникают лишь при исчислении многофакторных коэффициентов и индексов.

При наличии затрат либо продукции различных видов появляются трудности, связанные с объединением разнородных единиц. Чтобы решить указанную проблему, необходимо найти наименьший общий знаменатель для различных видов затрат и продукции. Для определенных видов могут использоваться физические общие знаменатели (например, в машиностроении, энергетике — условная единица мощности). В случаях когда общего физического знаменателя не существует, принято использовать финансовые измерители в неизменных ценах.

Продукция и затраты бригады

Многофакторные коэффициенты производительности

* Индекс для базового периода (месяц 1) не указывается или принимается равным 100.

** Для второго периода (месяц 2) индекс исчисляется путем деления величины показателя в этом месяце на величину показателя месяца 1 и умножения на 100.

4. Далее к каждому виду затрат и продукции добавим индекс цен. В табл. 5.17 представлены данные за оба месяца. Следует обратить внимание на то, что за исключением многофакторного варианта коэффициенты рассчитаны без учета сопоставимых цен и издержек в качестве весов. Сделано это потому, что не были выделены различные виды труда и материалов.

Если бы имелось несколько видов трудовых затрат, тогда при исчислении коэффициентов для агрегированных трудовых затрат потребовалось бы взвешивание по издержкам.

Продукция и затраты бригады

Многофакторные коэффициенты производительности

(500 • 1000):[(880 • 15) + (1000 • 150)] = =3,06

(600 • 1000):[(800 • 15) + (1250 • 150)] =

Интерпретируя приведенные выше коэффициенты и индексы, можно сделать вывод, что рабочая группа в месяце 2 произвела продукции на 20% больше, чем в месяце I, затратив на нее примерно на 9% меньше оплаченных человеко-часов, но 25% больше материалов. Продукция в расчете на одного работника возросла на 20%, на один человеко-час — на 31,5%, на единицу затраты материалов — сократилась на 4%.

Таким образом, рабочие потребили в месяце 2 в расчете на единицу продукции на 4% больше материалов, чем в предыдущем месяце ((500 : 1000)/(600 : 1250)=0,96). Без процедуры взвешивания по издержкам и неизменным ценам нельзя интерпретировать многофакторный вариант позиции 3. Но относительно позиции 4 мы видим, что многофакторный коэффициент для месяца 1 равен 3,06, а для месяца 2 он равен 3,01. Не имея норматива для сравнения, нельзя судить о том, хорош или плох этот показатель. Однако при простом сопоставлении коэффициентов за оба месяца и исчислении индекса производительности, мы видим, что бригада функционировала в месяце 2 на 3% менее производительно, чем в предыдущем месяце.

Нормирование труда и расчет

Численности персонала

Научно обоснованное нормирование труда позволяет рассчитать потребную численность работающих по профессиям, квалификации, осуществить расстановку людей по подразделениям и тем самым заложить количественную базу для формирования системы управления персоналом. Оно в значительной мере предопределяет успешность всей производственной деятельности коллектива организации. Расчеты численности потребуются уже на стадии заключения договоров на поставку, при определении сроков выполнения заказов, допустимых предельных издержек на рабочую силу, цены выпускаемой продукции. Без расчетов численности работающих невозможно правильно организовать само производство, определить производственные мощности подразделений, осуществить взаимоувязку в их работе.

Вместе с тем расчеты численности работающих имеют не только экономическое, но и важное социальное значение. Практика убедительно показала, что большинство конфликтов в организациях возникают именно из-за ошибок в нормировании труда, в расстановке людей, из-за существования так называемых выгодных и невыгодных норм и расценок.

В условиях административно-командной системы и централизованного планирования предприятия старались заложить в нормы побольше резервов и тем самым обеспечить себе спокойную жизнь, гарантированное выполнение плана, получение премий и наград. Нормы труда выступали как одно из главных средств сокрытия резервов производства. Подобная практика получила свое отражение и теоретическую поддержку в экономической литературе, в справочниках, учебниках, где норма труда трактовалась как мера затрат труда на изготовление единицы продукции или выработка продукции в единицу времени, выполнение заданного объема работ или обслуживание средств производства в определенных организационно-технических условиях. Такая формулировка позволяла монополистам закладывать в расчеты при планировании выгодные для себя нормы, ссылаясь на свои особые организационно-технические условия. Поэтому не случайно численность работающих в отечественных организациях в несколько раз превышала численность работников в аналогичных организациях в развитых странах.

Рынок и конкуренция не приемлют любые нормы, складывающиеся в «определенных организационно-технических условиях», а признают только общественно необходимые затраты труда. В условиях рынка норма превращается из средства сокрытия резервов в инструмент выявления возможностей для сокращения затрат труда и численности персонала, для повышения конкурентоспособности организации. Коллективам организаций теперь нужно ориентироваться уже не на свои «организационно-технические условия», а сравнивать затраты труда с результатами, достигнутыми конкурентами.

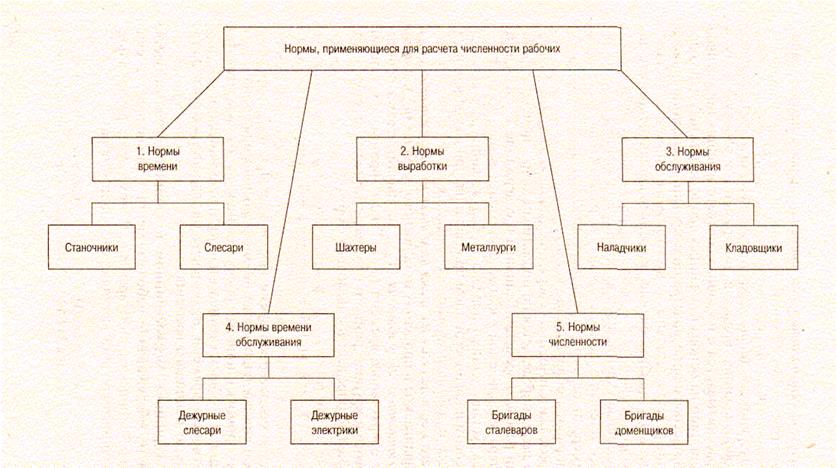

В отечественных организациях для расчета численности рабочих применяются следующие виды норм: нормы времени, нормы выработки, нормы обслуживания, нормы времени обслуживания, нормы численности (рис. 5.9).

В практике работы организаций наиболее часто применяются нормы времени, так как рабочее время является всеобщим измерителем количества затраченного труда. Кроме того, затраты рабочего времени закладываются и в основу расчетов норм выработки, норм обслуживания и норм численности персонала.

Под нормой времени понимаются общественно необходимые затраты времени на выполнение единицы работы одним рабочим или группой рабочих соответствующей квалификации. Норму времени, установленную на операцию или единицу изделия, называют нормой штучного времени. Величина штучной нормы времени складывается из затрат времени на работу машин и механизмов, действий рабочего и перерывов, без которых невозможно выполнить заданную работу.

В общем виде состав штучной нормы можно представить следующей формулой:

где ТО — основное время; ТВ — вспомогательное время; ТОБ — время обслуживания рабочего места; ТОТЛ — время на отдых и личные надобности; ТПТ — время неустранимых перерывов, установленных технологией и организацией производства.

Величина основного времени определяется расчетным путем с помощью соответствующих нормативов. При этом наивыгоднейшие режимы работы оборудования устанавливаются в процессе разработки технологического процесса и должны обеспечивать соблюдение технических требований к оборудованию, инструменту, изделию, оптимальные затраты времени и минимальную себестоимость обработки. Так, например, при нормировании станочных работ величину основного времени можно определить по формуле

где L — расчетная длина обработки; п — число оборотов шпинделя станка; S — подача за один оборот шпинделя; l — число проходов.

Величина вспомогательного времени, затрачиваемого рабочим на выполнение дополнительных действий, без которых невозможно осуществить основную задачу технологического процесса (установить деталь, закрепить деталь, включить, выключить оборудование, подвести инструмент в рабочую зону и т.п.), рассчитывается с помощью соответствующих нормативов времени либо на основании данных хронометражных наблюдений. В массовом производстве нормирование вспомогательного времени ведется детально — по отдельным приемам (установить деталь в приспособление, закрепить деталь, открепить деталь, снять деталь и т.п.). В серийном производстве расчет ведется с помощью укрупненных комплексов приемов (время на установку и снятие детали; время, затрачиваемое на переход; например, от одного устройства к другому, на изменение режимов работы оборудования и т.п.).

Дата добавления: 2019-01-14 ; просмотров: 238 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник: studopedia.net