одна из форм государственного регулирования социальных процессов. Ц. с. п. представляют собой совокупность мер экономического, научно-технического, организационного характера, направленных на решение конкретных социальных задач на федеральном или региональном уровнях. Ц. с. п. утверждаются соответствующими законами.

В законе о федеральном бюджете дается перечень федеральных программ, принимаемых к реализации в соответствующем году, и объемы их финансирования. Каждая программа включает: формулировку цели, комплекс мероприятий с указанием сроков их выполнения и объемов необходимых ресурсов, оценку экономической эффективности и социально-экономических последствий, порядок реализации программы и ответственных за нее. Ц. с. п. тесно увязаны с прогнозами социально-экономического развития страны в целом или отдельных ее территорий.

Найдено научных статей по теме — 15

Об оценке социально-экономической эффективности федеральных целевых программ

Петров А. Н., Шуртаков К. В., Малков С. Ю., Коссе Ю. В.

Как поступить на целевое обучение

В статье изложен подход к оценке социально-экономической эффективности федеральных целевых программ, основанный на использовании математического моделирования экономического развития страны.

Программно-целевой метод решения приоритетных социально-экономических проблем

Панфилов Ф. А.

В статье на примере реализации Федеральных целевых программ рассматривается процесс модификации экономической политики государства, использующей программно-целевой метод решения приоритетных социальных проблем.

Источник: vocable.ru

Программно-целевое управление инновационной деятельностью.

Программно-целевое управление имеет теоретическое обоснование и широко используется в практике хозяйствования и развития инновационной деятельности многих развитых стран, объединений, фирм. Однако в нашей стране сегодня программно-целевое управление на уровне предприятий практически не используется, что связано с отсутствием достаточного количества научных и методических материалов по вопросам его реализации. Опыт применения программно-целевого управления свидетельствует о том, что эффективным оно может быть только при совершенствовании организационных, экономических и информационно-технологических отношений и связей, улучшении методов планирования, распределения ресурсов, оценки результативности, качества кадрового потенциала, стиля руководства. Вместе с тем, в развитых и развивающихся странах широко используются программно-целевые методы в управлении социально-экономическим развитием на базе инновационных процессов. Особенно широко применяется программно-целевое планирование при разработке комплексных программ, которые являются самостоятельными элементами в действующей системе планов.

— инновационную деятельность можно рассматривать как производственно-информационный процесс;

Кто ваша целевая аудитория? || Главная ошибка маркетологов и предпринимателей

— сложность определения экономической эффективности (результативности) результатов реализации инноваций;

— неопределенность и риск при реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

— сложность определения необходимого объема затрат на инновационные мероприятия;

— высокие требования к уровню интеллектуального потенциала;

— противостояние технического мышления и экономических подходов.

В то же время для активизации инновационной деятельности на ДСУ-2 необходимо соблюдать основополагающие принципы:

-сохранение государственного финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, инновационных проектов;

— сочетание государственного стимулирования инновационной деятельности с рыночными стимулами;

— стратегическое планирование целевых программ и обеспечение их реализации на всех уровнях.

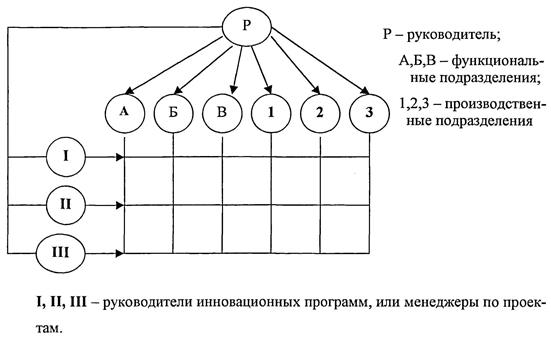

Необходимость в формировании комплексной целевой программы инновационной деятельности объясняется сложностью задач, требующих взаимодействия многих организационно обособленных подразделений и исполнителей, координации их действий. Существуют различные организационные формы практической реализации программно-целевого подхода, но наибольший эффект дает применение матричных организационных структур управления целевыми программами.

Суть отношений при формировании матричных организационных структур программно-целевого управления состоит в том, что полномочия по распорядительству ресурсами передаются от высшего руководителя предприятия руководителю программы (инновационной), а также исполнителями работ с мероприятиями, являющимися элементами программы. При этом для ограничения сферы контроля руководителя программы и сохранения сложившихся отношений в существующей линейно-функциональной структуре организации, рекомендуется введение института ответственных исполнителей программных мероприятий.

Этот статус приобретают руководители подразделений и групп, выполняющих самостоятельные задания по программе, а ответственные исполнители находятся в двойном подчинении. Для координации решений, связанных с межфункциональной деятельностью по выполнению инновационной программы создаются специальные органы. Планово-координационный отдел среднего уровня осуществляет сбалансированное распределение ресурсов между программой и другими видами деятельности, обеспечивающими развитие предприятия, его устойчивость. Аналитические функции целесообразно возлагать на уже действующие в структуре управления подсистемы, имеющих необходимую для этого специализацию. При необходимости возможно создание коллегиального органа общего руководства программами, который на высшем уровне представляет собой специализированный комитет совета директоров.

Система управления предприятием при таком подходе подразделяется на подсистему программно-целевого управления и подсистему линейно-функционального, которые находятся в тесном функциональном взаимодействии. Структуру подсистемы программно-целевого управления можно схематически представить следующим образом (рис.3.2.2).

Упрощенная схема матричной структуры показана на рис.3.2.1.

Руководителям инновационных программ имеющих особую важность и требующих значительных капиталовложений могут иметь максимальные полномочия и получить в сфере своей компетенции статус заместителя руководителя предприятия.

Соответственно руководителям программ меньших масштабов, имеющих ограниченную сферу влияния и меньшее число исполнителей, представляются и меньшие полномочия. Поэтому в их роли могут выступать руководители и специалисты отделов под общим руководством функционального заместителя директора.

Рис. 3.2.1. Схема структуры матричного типа.

Рис. 3.2.2 Схема построения подсистемы программно-целевого управления инновационной деятельности.

Локальные инновационные программы и проекты с узкой сферой влияния могут выполняться в рамках действующего распределения полномочий между подразделениями. В таком случае на более высоком уровне руководства ДСУ-2 будет уточняется только объем выделяемых ресурсов и усиливается контроль за их использованием. Исполнители функциональной поддержки выделяются в зависимости от статуса и полномочий руководителей программ, а также в зависимости от выполняемого объема работ по сбору и анализу информации, подготовке решений, контролю за их исполнением. При большом объеме работ руководителю программы передается развитый функциональный аппарат, который можно включать несколько специализированных подразделений.

Изучение опыта применения целевых программ в управлении инновационной деятельностью предприятий (программ, проектов), имеющих матричную структуру управления, показывает, что их применение дает существенный эффект. А это свидетельствует о том, что без создания хорошо спроектированной системы поддержки руководителя программы, включающей выполнение аналитических, организационных, контрольно-учетных, информационных функций, хорошие результаты получить невозможно [10].

Инновационные программы представляют собой совокупность мероприятий, где результаты одних работ служат основой или необходимым условием для выполнения других, поэтому взаимодействие исполнителей очень велико и имеет активный характер. В организации управления такими программами роль руководителя и необходимость создания матричной структуры исключительно значимы. Использование матричных форм организации программно-целевого управления значительно расширяет возможности совершенствования организационных структур и позволяет разрешить многие организационные проблемы.

Указанные условия предполагают централизованное финансирование и выделение ресурсов на разработку и реализацию инновационной программы, программу должен возглавлять компетентный орган, обладающий правами и полномочиями по принятию самостоятельных управленческих решений. В то же время программа должна по своему содержанию быть способной адаптироваться к изменяющимся условиям функционирования строительного предприятия в окружающей среде. Содержание программно-целевого управления составляет фактически разработку и обоснование программы и ее реализацию.

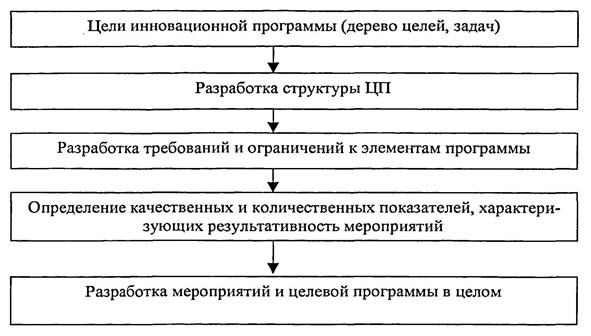

Обоснование целевой инновационной программы выполняется поэтапно, основные этапы программы развития инновационной деятельности показаны на рис.3.2.3.

Задание целей производится в соответствии с имеющимися ресурсами, на основе анализа формируются подцели системы, обеспечивающие достижение главной цели. Разработка структуры должна производиться с учетом взаимосвязей на всех уровнях управления, после чего возможно прогнозирование возможных состояний системы и времени их осуществления.

Рис. 3.2.3. Этапы обоснования целевой инвестиционной программы.

Для качественного и количественного описания состояния системы разрабатываются математические описательные модели. Этот процесс осуществляется на всех уровнях с выделением характерных для каждого уровня факторов и вариантов мероприятий.

С учетом разработанных требований и ограничений к элементам и подсистемам формируется система качественных и количественных показателей. Качественный состав системы должен уточняться на каждом из этапов исследований начиная с разработки структуры, когда формируется первоначальный ориентировочный состав элементов, который уточняется на последующих стадиях. На этом этапе проводится сравнительная оценка эффективности и результативности различных вариантов на основе методик расчета эффективности и критериев оптимальности, которые должны учитывать отдельные общесистемные факторы. После определения оптимального количественного состава системы формируется оптимальный, качественный ее состав. На последнем этапе производится окончательная разработка мероприятий и формирование целевой программы.

Мероприятия и работы программы должны привязываться к определенным промежуточным и окончательным срокам по этапам их выполнения, к используемым и создаваемым источникам ресурсов на основе технико-экономических решений по производству, распределению продукции и т.д. На этом этапе определяется состав мероприятий по подпрограммам, проектируются основные работы, сроки их проведения, формируются частные блоки технологической модели программы, определяются состав требуемых ресурсов, сроки начала и конца финансирования работ по подпрограммам, рассчитываются частные балансы распределения ресурсов между работами.

Мероприятия программы, технико-экономические параметры программ и подпрограмм решения проблемных ситуаций является информационной базой системы планирования инновационного развития предприятия. А материально-технической базой — современные средства вычислительной техники, обеспечивающие логическое ее включение в действующую систему управления строительных предприятий.

Использование программно-целевого подхода само по себе требует изменения и развития экономических отношений между всеми элементами инновационного процесса и всей хозяйственной системы «Дорожно-строительного управления №-2». В связи с этим возникает необходимость разработки новой системы экономического стимулирования инновационной деятельности и рычагов воздействия на исполнителей программы, что является главным условием ее успешной реализации.

Таким образом, расширение использования программно-целевых методов управления инновационным развитием необходимо сделать акцент на стимулирование инновационной активности на всех уровнях.

Источник: lektsia.com

Программно-целевой метод планирования

Программно-целевой метод используют для разработки целевых программ. Он основывается на выборе реально поставленной цели функционирования объекта и разработке для него нескольких вариантов взаимоувязанных экономических и социальных программ развития. Известно, что при решении любой задачи формируется не одна, а несколько целей, а при разработке плана — совокупность (система целей). Эти цели могут иметь количественное измерение или же определяется априорно.

Исследования отдельных авторов показывают, что программно-целевое планирование должно использоваться при решении отдельных крупных проблем, таких, как продовольственная проблема, проблема развития фермерства и др. Этот метод предлагает многообразие целей:

– экологических и других.

Следует отметить, что в самом процессе планирования все эти цели пересекаются, находятся в определенных взаимосвязях и соотношениях, поэтому необходимо сопоставлять подготовленные программы с различными целями, то есть проводить «конкурс целей».

Программно-целевой метод имеет 2 подхода (рис.1):

Программы являются незаменимым документом долгосрочной и среднесрочной экономической политики государства. В агропромышленном комплексе в настоящее время разработаны и утверждены:

– «Повышение плодородия почв»;

– «Развитие АПК» и др.

Основные этапы обоснования системы ведения хозяйства

При обосновании системы ведения конкретного хозяйства необходимо определить его рациональную производственную и организационную структуры. Опыт показывает, что такое обоснование может идти по трем основным направлениям (рис.2):

В практике систем ведения хозяйства сложились двух-, трех-, четырехступенчатая и смешанные организационные структуры (табл.1).

Виды организационных структур

Хозяйство можно разделить на бригады и вспомогательные и обслуживающие производства.

Хозяйства делятся на отделения (цехи), а те, в свою очередь, на бригады. При этом в каждом отделении имеются все вспомогательные и обслуживающие производства.

Аналогична трехступенчатой. Четвертая ступень — интеграция в агропромышленное объединение.

Может быть представлена двух- или трехступенчатой организационной структурой обычного хозяйства, которое комбинируется с организационной структурой комплекса (животноводческого), комбината (овощного) и т.д.

Специфика условий и факторов производства требует обоснования систем ведения хозяйства для каждого предприятия с учетом его организационной формы. Общая логика обоснования систем ведения хозяйства отражена на рис.3.

По этой схеме целесообразно проводить разработки для крупных сельскохозяйственных кооперативов, хозяйственных товариществ и обществ, государственных, государственных и унитарных предприятий, различных объединений Личко К. П. Прогнозирование и планирование развития агропромышленного комплекса. — М.: КолосС, 2007. — 286с.: ил. — (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений).. Для средних и мелких предприятий схема упрощается, при этом подробно разрабатывается 9-й этап (формирование основных разделов системы), т.е. решаются следующие основные вопросы:

– анализ производства и обоснование концепции развития предприятия на перспективу в условиях АПК;

– производственное направление хозяйства, внутрихозяйственная специализация, кооперация и интеграция производства;

– системы растениеводства, земледелия и кормопроизводства, животноводства;

– система мероприятий по механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства;

– промышленная переработка, хранение сельскохозяйственной продукции, система обслуживающих и подсобных промышленных производств;

– баланс труда, организация и оплата труда;

– организационная, производственная структуры и управление хозяйством;

– развитие личных подсобных хозяйств населения;

– охрана окружающей среды;

– потребность в капитальных вложениях;

– экономическая эффективность системы ведения хозяйства.

планирование временной целевой программа

Для крестьянского (фермерского) хозяйства система ведения может быть обоснована при составлении прогноза его развития при условии полного освоения производственных мощностей.

Учитывая сложность этого вопроса и то, что он решается на длительный период, целесообразно рекомендовать системный подход при широком использовании экономико-математических методов. Личко К. П. Прогнозирование и планирование развития агропромышленного комплекса. — М.: КолосС, 2007. — 286с.: ил. — (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений).

Опыт разработки системы ведения хозяйства для предприятий Домодедовского района Московской области показал, что в начале (на первой стадии проектирования) необходимо оптимизировать организационно-технологические схемы построения рыночных отношений в районе, а потом производственную структуру каждого хозяйства. Это позволяет более точно подойти к определению перспективной социальной структуры хозяйств и объемов инвестиций. Разработанная система ведения хозяйства даст возможность внедрить на всех предприятиях интенсивные технологии производства продукции растениеводства и животноводства.

Для сельскохозяйственных предприятий со сложной организационной структурой обоснование системы ведения хозяйства следует начинать с первичных подразделений (бригады, фермы и т.д.). Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учеб. пособие для вузов/ Т.Г. Морозова, А.В. Пикулькин, В.Ф. Тихонов и др.; под ред.

Т.Г. Морозовой, А..В. Пикулькина. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. — 318с.

В связи с этим возникает множество самостоятельных блоков экономической информации, которые целесообразно свести в систему с помощью экономико-математической задачи блочно-диагональной структуры. Такой подход позволит обосновать основные составляющие системы ведения хозяйства, разработать план экономического и социального развития производственного коллектива.

Первичной здесь является экономико-математическая модель задачи по оптимизации производственной структуры хозяйства с учетом его рациональной организационной структуры. Реализация модели предполагает разработку задачи блочно-диагональной структуры. Каждый блок строится с учетом оптимизации всех элементов производственной структуры в подразделении.

Связующий блок характеризуется переменными по продаже продукции на рынке, возможному запасу технических средств, капитальным вложениям, запасу трудовых ресурсов, воспроизводству стада животных с учетом кооперации и интеграции производства. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учеб. пособие для вузов/ Т.Г. Морозова, А.В. Пикулькин, В.Ф. Тихонов и др.; под ред.

Т.Г. Морозовой, А..В. Пикулькина. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. — 318с. С использованием данной модели были проведены расчеты для многих хозяйств Нечерноземной зоны. Модель является унифицированной и может быть использована для обоснования систем ведения хозяйств на уровне сельскохозяйственных предприятий различных организационных форм и на региональном уровне.

Проектируемая система ведения хозяйства должна основываться на достижениях научно-технического прогресса, отражать новейшие разработки научно-исследовательских и учебных институтов, а также передовой опыт. Для ее разработки из специалистов создается комиссия, которую возглавляет руководитель хозяйства.

В состав комиссии на договорных началах включаются специалисты научно-исследовательских учреждений и проектных организаций. разработанный проект обсуждают и утверждают на собраниях трудового коллектива. Фермерское (крестьянское) хозяйство обосновывает систему ведения самостоятельно (при наличии у фермера специального сельскохозяйственного образования) или прибегает к услугам специалистов других хозяйств и учреждений.

Рассмотрим методы обоснования региональных систем ведения сельского хозяйства. При разработке региональных (зональных) систем ведения хозяйства особое внимание необходимо обратить на методологию проектирования переработки, хранения сельскохозяйственной продукции, подсобных производств и промыслов, то есть система хозяйства в виде проекта должна содержать четкие пропорции между имеющимися земельными и трудовыми ресурсами, основными и оборотными фондами. В настоящее время сложилось множество методов и методик по обоснованию рациональных систем ведения хозяйства. При индикативном планировании могут быть использованы методики, представленные на рис.4.

Рис.4 Основные методики обоснования зональных систем ведения сельского хозяйства

Эти методики условно разделены на:

В зависимости от уровня подготовки плановика и имеющихся технических и программных средств могут быть использованы методики различной степени сложности. Они могут использоваться также в различном сочетании. Личко К. П. Прогнозирование и планирование развития агропромышленного комплекса. — М.: КолосС, 2007. — 286с.: ил. — (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений).

Каждая методика может включать разнообразные методы прогнозирования. В табл.2 показано наиболее вероятное их использование при обосновании основных разделов системы ведения хозяйства.

Применение методов прогнозирования при разработке системы ведения хозяйства

Источник: studentopedia.ru