Рэй Томлинсон известен как создатель электронной почты. Причём создал он её задолго до появления интернета. Как же так? Давайте разбираться.

Ещё в 1969 году министерство обороны США озаботилось созданием сети, чтобы можно было молниеносно обмениваться информацией между компьютерами. В том же году появился продукт ARPANET (Advanced Research Projects Agency NETwork — сеть Агентства по перспективным исследованиям). Захотел – сделал.

схема ARPANET в 1969 и 1982 гг

Тогда сеть соединяла лишь 4 терминала, что по сегодняшним меркам смехотворно мало, но на тот момент это был технологический прорыв . ARPANET давала возможность транслировать значительные объёмы информации с одного компьютера на другой даже на расстоянии. ARPANET стала базовым прототипом интернета, заложившим принципы построения сетей.

Тогда Рэй Томлинсон работал на организацию BBN, которая занималась развитием проекта ARPANET. Как сотрудник, Томлинсон должен был искать задачи, которые может решить ARPANET. И 2 октября 1971 года он отправил первое письмо по электронной почте.

Windows 10.Работа с электронной почтой. Изучаем операционную систему самостоятельно

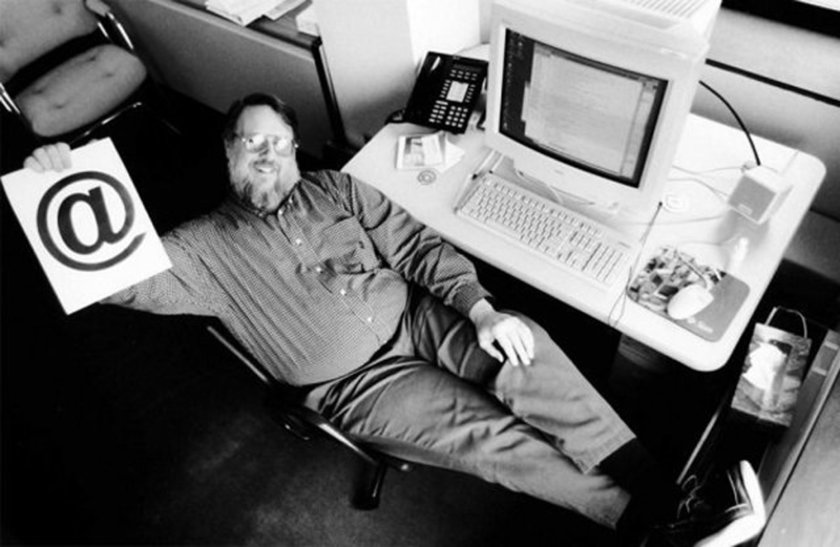

Рэй Томлинсон – создатель электронной почты

Ранее уже озвучивались идеи отправки сообщений с одного компьютера на другой. Но Томлинсон изобрёл команду SNDMSG. Она действительно передавала почтовое сообщение на компьютер получателя. Это была первая сетевая программа для передачи сообщений подобным образом. До 1982 года использовался протокол FTP, затем изобрели SMTP.

За несколько лет программа уверенно обосновалась в мире технологий, упростив коммуникации. Уже в 1972 году вышла обновлённая версия, более приближённая к привычному нам виду электронной почты: список писем, возможность отвечать на конкретное сообщение и пересылать его другим лицам.

Инженер и изобретатель Рэй Томлинсон был зачислен в список 150 наиболее значимых инноваторов Массачусетским технологическим институтом.

Если информация была для вас интересной, не забудьте поставить лайк публикации и подписаться на канал. Это бесплатно 😉

Источник: dzen.ru

История электронной почты: от первых писем и до наших дней

Не встречали ни одного современного человека, который не пользовался бы электронной почтой. В этом нет ничего удивительного, ведь к ней давно привязаны аккаунты в социальных сетях и некоторых мессенджерах, сервисы для планирования работы и не только. Активная переписка с помощью неё в последние годы ушла на второй план, но каждый из нас проверяет входящие как минимум один раз в день — мало ли, вдруг туда попал очередной спам со скидками и распродажами.

Telegram-канал создателя Трешбокса про технологии

Сомневаемся, что листая новые письма в своём ящике, вы задумываетесь, как появилась электронная почта. Мы тоже не думали об этом, пока не узнали, что ей начали пользоваться ещё до появления интернета. Это и побудило разобраться в её истории.

Что такое электронная почта

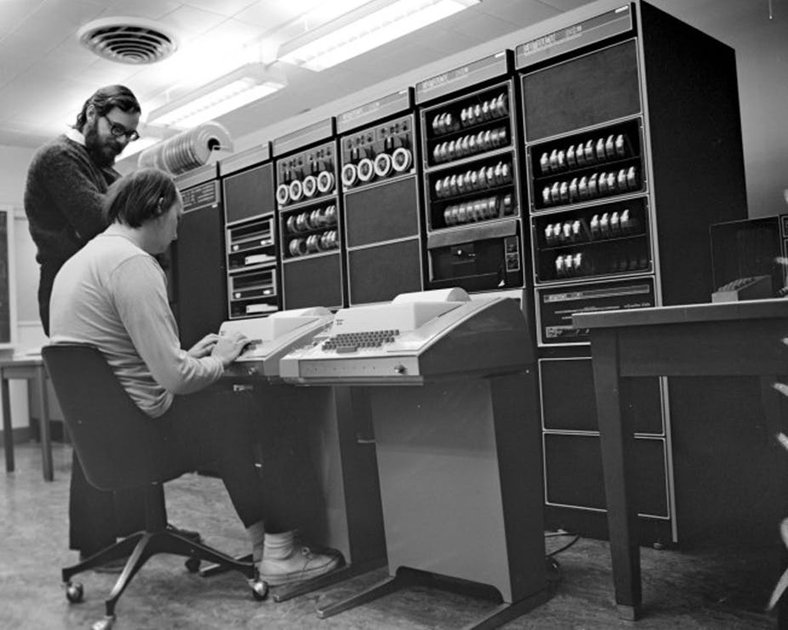

История электронной почты начинается во времена, когда протокол контроля передачи данных по имени TCP ещё не был разработан, а размышления о ПК у себя дома можно было встретить только на страницах фантастических книжек. Это были 70-е годы XX века, когда самой большой сетью считали ARPANET. Тогда каждый компьютер занимал площадь приличной комнаты, стоил неприлично дорого, и им пользовалось сразу несколько человек. Первая электронная почта работала именно между ними.

Вот так работали в ARPANET. Источник: computerhistory.org

В 1965 году сотрудники Массачусетского технологического института создали приложение под названием MAIL, которое работало на базе операционной системы CTSS. С помощью него пользователи большого компьютера, который называли мейнфреймом, могли обмениваться друг с другом небольшими сообщениями в рамках одного устройства. Они хранились в специальном файле под названием MAIL BOX или «Почтовый ящик» — его считают «дедушкой» современных почтовых ящиков.

Получается, интернета ещё не было, а электронная почта уже существовала. Именно этот момент многие считают её рождением — к их числу примыкаем и мы. Но другие уверены, что она появилась на целых шесть лет позже.

В 1971 году разработчик Рэй Томлинсон написал приложение, которое умело посылать сообщения на удалённый компьютер с помощью протокола CypNet, который ранее использовали для передачи файлов. Они попадали в тот же «Почтовый ящик».

Рэй Томлинсон. Источник: institutodeestrategia.com

Говорят, что Томлинсон специально искал символ, который редко используется в программировании, дабы не запутывать пользователей. Графический интерфейс или GUI тогда не использовался, поэтому вопрос был актуальным.

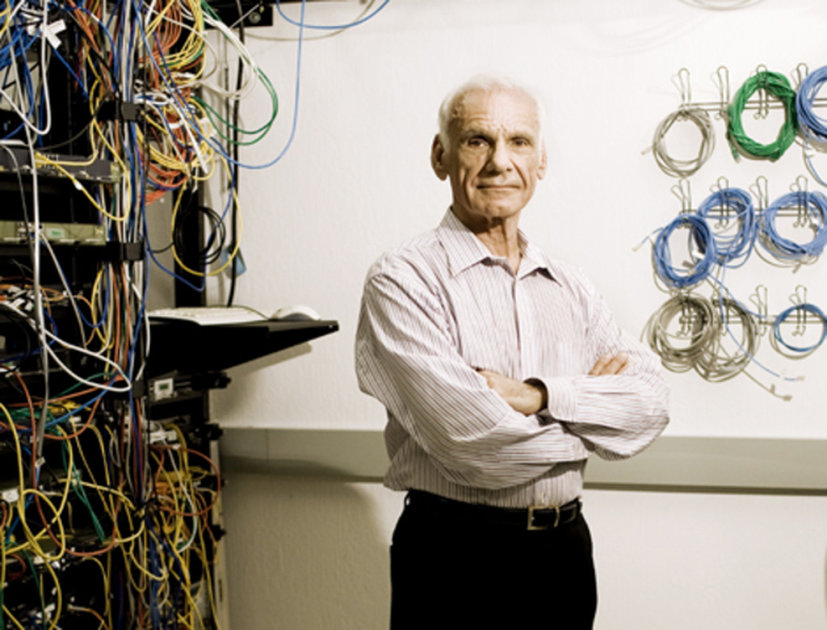

К 1972 году Томлинсон неслабо развил свой вариант электронной почты, сделав его более простым для использования. Немногим позже он же лёг в основу ещё более прокачанного приложения Лоуренса Робертса, который добавил в него немало фишек. Пользователи получили возможность сортировать письма и создавать для них отдельные списки. В эпоху нейронных сетей это не выглядит достижением, но тогда это было очень важно и даже считалось настоящим прорывом.

Лоуренс Робертс. Источник: timetoast.com

Через пару лет электронная почта служила для передачи 75% абсолютно все данных в ARPANET. А в 1975 году даже появилась первая почтовая рассылка — самой популярной тогда считалась тема научной фантастики. В этом же году талантливый программист Джон Виттал разработал программу MSG, которая предоставляла пользователям все существующие функции для работы с письмами и электронную почту стали использовать на государственном уровне.

20 сентября 1987 года — знаменательная дата. Именно в этот день на базе протокола CSNET установили электронно-почтовую связь между Китаем и Германией. Да, именно в этот день было отправлено первое международное сообщение.

В 1988 году участники FidoNet получили возможность обмениваться электронными сообщениями с пользователями других сетей. А в 1994 году впервые заговорили о засилье рекламных писем, которые задолго до этого начали называть спамом.

Когда появилась рекламная рассылка, и откуда взялся «спам»

С рекламной рассылкой, которая появилась в 90-х годах, знаком любой пользователь электронной почты. Что там говорить, даже Apple не забывает напомнить о себе рекламным письмом во входящих, поэтому этим не брезгуют и другие компании.

Свинина SPAM от Hormel Foods. Источник: fortune.com

Со спамом сталкивался каждый пользователь всемирной паутины, но вот само слово «спам» не имеет абсолютно никакого отношения к современным технологиям. Этот термин родом из 1936 года, когда компания Hormel Foods выпустила консервированную свинину с таким названием — SPAM. Продукт был достаточно вкусным и дешёвым, но рекламировался настолько активно, что успел набить оскомину абсолютно всем и точно каждому. Вот он спам в чистом виде, зацените фрагмент из рекламы:

«Spam, Spam, Spam, Spam

Hormel’s new miracle meat in a can

Tastes fine, saves time

If you want something grand, ask for SPAM»

После того, как в 1969 году дикую рекламу свинины высмеяли в шоу «Летающий цирк Монти Пайтона», слово стали использовать как имя нарицательное для чрезмерно навязчивой рекламы. А в конце 80-х некий Дейв Родес настолько назойливо рассылал электронные сообщения с просьбой присоединиться к своей финансовой пирамиде, что получатели его писем сравнивали это с маркетологами известных консервов. Именно после этого инцидента словом «спам» стали называть надоедливые рекламные письма.

Самыми популярными темами у спам-рассылок стали письма счастья, распространение вирусов и реклама незаконной или некачественной продукции. Базы данных адресов электронной почты спамеры всегда либо покупали в готовом виде, либо собирали самостоятельно на площадках объявлений и форумах. Именно поэтому все современные почтовые сервисы оснащены специальными фильтрами, которые позволяют сразу сгружать нежелательную рекламу в отдельные папки, чтобы она не мешала.

В законодательстве некоторых стран есть специальные регулирующие статьи, которые защищают их жителей от спама. Вот, например, граждане Германии имеют полное право подать в суд на спамера и получить денежную компенсацию, сумма которой зависит от того, является автор назойливой рассылки физическим или юридическим лицом. Максимальная планка обозначена в 50 тысяч евро, но в некоторых случаях она может подниматься ещё выше — достойное «вознаграждение» за «труды».

Помимо отдельных правовых актов, которые меняются в зависимости от страны, есть также и ряд общих техник борьбы со спамом — например, принцип OPT-IN. Согласно нему рассылка может признаваться законной только в том случае, если получатель самостоятельно на неё согласился. То есть, к примеру, если вы регистрируетесь на сайте, и где-то внизу мелким шрифтом написано, что совершая это, вы даёте согласие на получение писем, это не является законным.

Другой принцип под названием OPT-OUT гласит, что пользователь должен иметь возможность в любой момент отказаться от надоедливой рассылки. Именно поэтому в большинстве спам-писем можно увидеть ссылку для отписки.

Есть и общие правила релевантности контента: заголовок письма должен соответствовать его теме, и, если письмо рекламное, об этом должно сообщаться сразу. Однако многие спамеры всё равно обходят данные принципы и забивают наши почтовые ящики.

Как электронная почта работает в современном интернете

Физические почтовые отделения обрабатывают как входящую, так и исходящую почту — в этом их главное отличие от электронных. Последние разделяют их на два направления, которые идут по протоколам POP3 или IMAP и SMTP соответственно.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) — специальный протокол, который используется для отправки почты. Он проверяет конфигурацию сообщения и передаёт его. После этого проверяет результат — доставлено письмо или нет.

POP3 (Post Office Protocol 3) и IMAP (Internet Message Access Protocol) — пара протоколов, которые используются для приёма электронной почты. Первый даёт возможность скачать свои письма, а второй просто открывает доступ к ним онлайн.

Протоколы входящих писем получают их через почтовые сервера — MDA. Они защищены логином и паролем учётной записи — сюда сообщения попадают через SMTP и специальных агентов MTA. Возможно, в будущем мы расскажем про них более подробно.

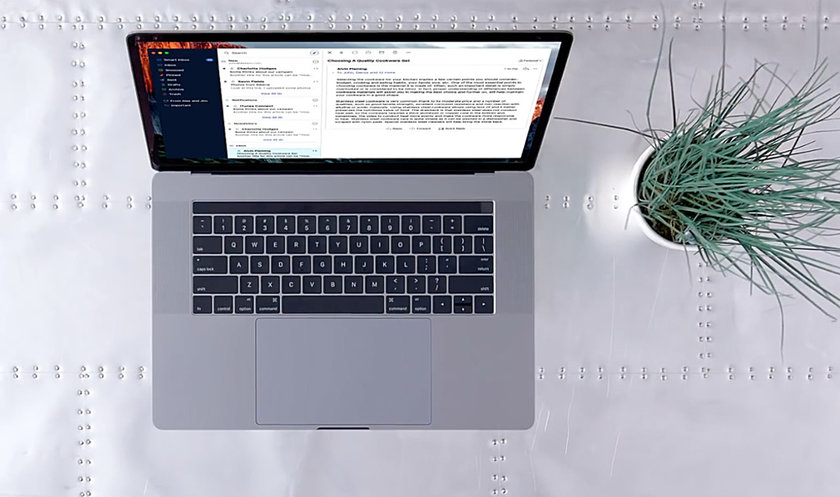

Spark — вероятно, лучший клиент для электронной почты. Источник: wccftech.com

Ещё в переписке могут принимать участие MUA — это специальные клиенты электронной почты, которые вы используете на своих компьютерах, смартфонах и других устройствах. Они работают через POP3 и IMAP, а также SMTP. Сегодня они настраиваются для работы с конкретным ящиком практически автоматом. А вот раньше мы вынуждены были вписывать все реквизиты вручную и долго мучались с протоколами для входящей и исходящей почты.

Куда катится электронная почта, и что с ней будет дальше

Сейчас цифровые почтовые ящики хранят всю важную информацию о нас: квитанции об оплате, авиабилеты, рабочие письма и истории интернет-покупок. Регистрация на большинстве сайтов всё ещё проходит именно через электронную почту.

В следующем году электронная почта фактически будет отмечать свой 55-й день рождения, и многие говорят, что её время уже прошло. Однако даже несмотря на растущую популярность различных мессенджеров и социальных сетей, она всё ещё популярна. Специалисты говорят о грядущем витке развития электронной почты, связанном с использованием искусственного интеллекта. С помощью него информация будет сортироваться ещё более гибко и удобно.

Кстати, впервые умная сортировка появилась в Gmail, затем в «Яндекс», а летом 2018 года её добавили даже в Mail.Ru. Умные ответы тоже могут быть достаточно интересными и полезными. В будущем они будут создаваться с помощью нейросетей, которые смогут анализировать полученные сообщения и подбирать для них наиболее подходящие ответы. В 2017 году умные ответы были добавлены в функциональный набор Gmail, но на русском языке пока доступны только у Mail.Ru.

Почтовый клиент Inbox, от которого отказалась Google. Источник: theverge.com

Большим преимуществом почтовых сервисов перед мессенджерами является открытый протокол. Вы не можете отправить сообщение из Telegram своему другу в Viber, а вот с Gmail на Яндекс — раз плюнуть. А ещё очень круто, что отправитель электронного письма не ждёт от вас мгновенного ответа и не видит, онлайн вы или нет. Также в письмах обычно излагают информацию чётко по делу, что лишает вас бесполезных минут переписки — это деловой инструмент для взрослых и занятых.

Источник: trashbox.ru

Об истории создания электронной почты

Недавно в одном из интернет-форумов мне попалась на глаза дискуссия, связанная с вариантами написания термина «электронная почта». В письме, открывающем обсуждение, говорилось следующее:

«В последнее время стал замечать, что остро реагирую на произношение и написание общепризнанного сокращения, призванного обозначать адрес электронной почты. За многие годы было замечено очень много различных вариантов: EMail, E-Mail, e-mail, email, E-mail, mailto, E-Почта, электрическая почта, iMail, eMail, mail и т.д. А как пишете и как произносите это слово вы?»

А как правильно?

Представить современный мир без электронной почты уже невозможно. Сотни миллионов почтовых ящиков, триллионы сообщений ежегодно, терабайты данных ежедневно. Адрес электронной почты стал для современного общения столь же обязательным, как домашний адрес и номер телефона, а нередко он заменяет их. В то же время вторжение этой технологии в нашу жизнь привело к возникновению в языке заимствований и различных вариантов перевода связанных с ней терминов. Все они имеют одного общего предка: electronic mail (в переводе с английского — электронная почта), пришедшего из английского языка, где этот термин и зародился.

В начале 1990-х годов, когда электронная почта как технология едва переступила порог научных лабораторий и военных центров, для ее обозначения вполне хватало термина «почта» (mail). Но c появлением концепции World Wide Web и бурным развитием Интернета технология вышла на массовую аудиторию. Жизнь стала все активнее требовать краткой формы для обозначения этого общеупотребительного средства связи, и вот уже в английском языке для электронной почты появляются ее синонимы-близнецы: e-mail и email.

Шли годы. Революционная технология превратилась в простую и обыденную. Адрес электронной почты стал встречаться буквально повсюду: на визитках и на страницах газет, на рекламных щитах и на упаковке товаров, в Интернете и на телевидении. Ажиотаж поутих, но порядка не стало больше. По-прежнему в мире царит путаница и не утихают споры вокруг надуманной, казалось бы, проблемы: надо ли в слове email ставить дефис или же обходиться без него?

Посмотрим на частоту употребления этих слов в Интернете. По состоянию на декабрь 2004 г., как видно из таблицы, составленной автором на основании пяти популярных поисковых интернет-сервисов (Google, Yahoo, Teoma, «Яндекс», «Рамблер»), в английском языке предпочтение отдается email, тогда как в русском — форме e-mail. Объяснение напрашивается само собой: инерционность проникновения в язык заимствованных слов (email), тем более в случае вытеснения уже используемого эквивалента (e-mail).

Заглянем теперь в авторитетные словари и энциклопедии. Американские Merriam-Webster Online Dictionary (http://www.m-w.com) и Encyclopedia Britannica (http://www.britannica.com) отдают предпочтение форме e-mail. Тогда как английский оксфордский словарь Oxford English Dictionary (http://www.oed.com, http://www.askoxford.com) признает вариант email. Мнения ученых-лингвистов явно разделились.

Чтобы разобраться, где же истина, попробуем обратиться к истокам самой технологии. Возможно, там мы и найдем ответ на интересующий нас вопрос.

История создания электронной почты

Электронная почта как средство коммуникации возникла не в 1971 г., как об этом нередко можно прочитать в популярных изданиях, а несколько раньше. По одной из версий, это произошло летом 1965 г., когда Ноэль Моррис и Том ван Влек написали в Массачусетском технологическом институте (MIT) программу MAIL для операционной системы Compatible Time-Sharing System (CTSS), установленной на компьютере IBM 7090/7094. Идея включения MAIL в CTSS была закреплена в документе Programming Staff Note 49 (декабрь 1964 — январь 1965 г.). Сама команда MAIL, встроенная в операционную систему, позволяла пользователям CTSS передавать друг другу текстовые сообщения в рамках одного компьютера. Она имела формат:

MAIL

(пример: MAIL M1416 2962),

т. е. предназначалась для решения конкретных проблем пользователей и назначения задач программистам. При выполнении команды MAIL в каталоге адресата сообщения создавался (или модифицировался) файл MAIL BOX. Это прообраз современных почтовых ящиков. Как вспоминает ван Влек, они с Ноэлем предвидели возможность массовой почтовой рассылки, подпадающей под современное понятие спама, и включили в программу соответствующий код по ее предотвращению, иными словами, создали первый антиспамовый механизм.

Однако то была не единственная реализация. До осени 1965 г. подобный механизм межпользовательского асинхронного общения был включен в состав операционной системы для компьютера Q32, построенного корпорацией IBM в военных целях и размещенного в System Development Corporation (SDC), подразделении компании Rand Corp. Он назывался DIAL.

Как вспоминает Том Уотсон, в середине 1960-х годов компьютер SDS-940 компании Scientific Data Systems также имел подобное средство. Работы в США по созданию AUTODIN — военной системы передачи сообщений, подобных email-сообщениям, начались еще в 1962 г., но развертывание готовой системы состоялось лишь в 1966 г. Обратите внимание, что в контексте работы с компьютерами электронная почта называлась просто почтой: уточнять ее особый характер не было надобности. Хотя. в том же 1965 г. в компании BBN (Bolt, Beranek and Newman, Inc.), впоследствии поглощенной GTE, а затем и Verizon Communications, реализовывался проект Project Mercury для NASA, где и фигурировал термин electronic mail.

Как вспоминает ван Влек, о задаче реализации межкомпьютерной электронной почты в устной беседе в 1968 г. ему сказал Джозеф Ликлайдер, директор проекта Project MAC, куда входили также идеологи искусственного интеллекта Джон Маккарти и Марвин Мински. Этот проект дал впоследствии жизнь лаборатории компьютерных наук при MIT (MIT Laboratory for Computer Science). Ликлайдер говорил о замысле создания сети компьютеров, поддерживаемых ARPA (Advanced Research Projects Agency) — Агентством перспективных исследований при Министерстве обороны США, которое было создано в 1958 г. по указанию Д. Эйзенхауэра в ответ на запуск Советским Союзом первого искусственного спутника Земли. В 1972 г. оно было переименовано в DARPA. Проект, упомянутый Ликлайдером в беседе с ван Влеком, предусматривал создание сети ARPANET (ARPA Network), прообраза современного Интернета). (О том, как писать слово «Интернет», см. статью В. В. Лопатина [2].)

В 1969 г. Ларри Робертс написал макрокоманду для текстового редактора TECO (Text Editor and Corrector, разработан Дэном Мерфи для компьютера PDP-1 в 1962-1963 гг.), позволявшую передавать сообщения по Telnet-каналу [3]. Именно ее как прототип электронной почты и упоминает Винтон Серф, отец-основатель Интернета, предложивший в 1974 г. совместно с Робертом Каном название Internet. Он вспоминает [4]: «Я думаю, первые реальные обмены email-сообщениями произошли в начале 1970 г.». Первым документом, закрепившим формат обмена электронной почтой внутри ARPANET, был RFC #733.

Еще одна ранняя реализация электронной почты (NLS Journal System) была выполнена в августе 1970 г. изобретателем компьютерной мыши и оконного интерфейса, знаменитым ученым и инженером Дугласом Энгельбартом в рамках созданной им системы NLS (On-Line System). «Насколько мне известно, — вспоминает Энгельбарт, — это была первая универсальная почтовая система, схожая с теми, которые имеются сейчас. Можно было смешивать текст и графику. Вы могли передавать весь документ как часть почтового отправления; я мог посылать вам весь документ столь же просто, как однострочное сообщение» [6]. В BBN-реализации Томлинсона таких возможностей попросту не было. Это еще одна ремарка в отношении того, сколь корректно приписывать авторство создания электронной почты Рэю Томлинсону.

До 1995 г. более популярным был термин email, далее по частоте употребления шли e-mail, E-mail и Email. Затем не без участия традиционных СМИ (в основном периодических изданий общественно-политической направленности) он принял форму e-mail. Одной из причин такого выбора было следование правилам словообразования английского языка, а также сохранение корректного произношения (при email совсем не очевидно, что произносить надо именно «имэйл»). Это тот редкий случай, когда американцы решили быть куда консервативнее самих англичан.

Из краткого рассказа об истории появления электронной почты и изучения первых ARPANET-документов, где использовалось преимущественно слово mail (почта), можно сделать вывод, что доминирующие эквиваленты термина electronic mail развивались по схеме: mail -> ARPANET mail -> network mail -> email -> E-mail -> e-mail -> email.

Одним из первых подвести черту под борьбой email против e-mail решил знаменитый профессор Стэнфордского университета, автор бессмертного труда «Искусство компьютерного программирования» Дональд Кнут. На своей персональной веб-странице он разместил небольшую заметку [7], где написал, что образование сложных слов в английском языке обычно сопровождается использованием дефиса, например: non-zero, soft-ware (от себя добавим, что сюда же относится и слово mail-box). Как только слово утвердится в языке, то нормой становится удаление дефиса: nonzero, software, mailbox. Дональд Кнут призывает: «Настало время прекратить использовать архаичную форму e-mail Форма email на протяжении последних лет закрепилась в Англии, и я поражен тем, сколь консервативны американцы в этом отношении». Позицию Дональда Кнута поддерживает и Рэй Томлинсон [8].

Термин «электронная почта» в русском языке

Разобравшись с английским вариантом, вернемся к главному вопросу. Какую краткую форму для термина «электронная почта» следует использовать в русском языке? Что говорит по этому поводу справочная служба портала «Русский язык» (http://www.gramota.ru), в работе которого принимают участие специалисты Российской академии наук и Орфографической комиссии РАН? Рекомендация простая — предпочтительно сохранять написание латиницей: e-mail, поскольку это слово еще не вполне освоено русским языком.

Предложение разумное (с поправкой на удаление дефиса), но в каких ситуациях это требуется? Чем же так плох термин «электронная почта»? Зачем изобретать что-то другое и засорять наш язык? Термин «электронная почта» требует краткой формы обычно в двух ситуациях:

- при указании адреса электронной почты (на визитках, в разделе контактной информации);

- при использовании в качестве первой части производных терминов (email-сообщение, email-адрес, email-система, email-отправитель и т.п.).

В случае другого подобного термина, столь же глубоко проникшего в нашу повседневную жизнь, — Web (web, «паутина») — решение было найдено: прямая калька «веб», что сохраняет компактность и не особенно режет ухо. Этот вариант включен в «Русский орфографический словарь Российской академии наук» (отв. ред. В. В. Лопатин, 2001-2002) в качестве первой части сложных слов. Этой норме следует и журнал «Мир ПК».

Небольшая ремарка. Авторство термина Web (в переводе с английского — паутина) применительно к гипертексту ошибочно приписывается Тиму Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee) из швейцарского Центра ядерных исследований (CERN).

В действительности первым его, по всей видимости, предложил профессор Стэнфордского университета Дональд Кнут (Donald Knuth), тогда как Тим Бернерс-Ли ввел в массовый оборот термин World Wide Web (Всемирная паутина). Будучи известным специалистом в области комбинаторики и теории графов, Кнут пришел к выводу, что одним из самых удобных способов представления любой программы является не простой текстовый файл, а сеть, паутина из множества взаимосвязанных узлов, формирующих зависимости между элементами программы. Соответствующая инструментальная система с именем WEB сначала была реализована им на Паскале, а затем в 1987 г. Сильвио Леви из Беркли переписал ее и систему TeX на Си (CWEB). (Проект World Wide Web был начат Тимом Бернерсом-Ли в 1989 г.) В предисловии к своей книге (Donald E. Knuth. Literate Programming // Stanford, CSLI Lecture Notes, №27, 1992) Кнут с плохо скрываемой досадой отметил: «Я использовал слово WEB для этой цели гораздо раньше, чем его позаимствовал швейцарский CERN».

В русском языке для e-mail и email пытались найти аналоги: э-почта (Владимир Дрожжинов и Александр Штрик [12]) и электропочта (Артемий Лебедев, http://www.tema.ru). Но не всегда новаторство первопроходцев находит поддержку коллег и массовой аудитории. К тому же эти смелые варианты не решают главной проблемы — удобного написания терминов, производных от названия «электронная почта».

Кстати, термин «э-почта» не нашел своего отражения в последнем издании известного словаря Э. М. Пройдакова и Л. А.Теплицкого [14]. При этом другие заимствования, берущие свое начало от английской формы e- (electronic) и использующие кальку э-, в этом словаре представлены весьма богато: э-правительство, э-культура, э-наличность, э-коммерция, э-пассаж, э-обучение, э-налоги и т. д.

Даже если оба варианта из английского были бы равноправными, для русского языка предпочтительнее все равно было бы email: в сложных (составных) словах двойное использование дефиса выглядит крайне неудачным решением: сравните «email-адрес» и «e-mail-адрес». Компромиссное решение — соединить английские и русские слова (email-сообщение, email-адрес, email-система, email-отправитель и т.п.) — для технических текстов выглядит неплохо, но для разговорного и литературного русского языка остается чужеродным. Писать же «имэйл-адрес» или «имейл-адрес» очень непривычно, и неизвестно, приживется ли когда-нибудь у нас это слово. Что касается фольклора, то наиболее распространены у нас две формы: «мыло» и «емеля». Последний вариант даже попал в словарь [13].

Известный русский лингвист, профессор МГУ Александр Матвеевич Пешковский (1878-1933) считал, что нормой в языке может быть то, что было, отчасти — то, что есть, но никогда — то, что будет. Так давайте же активнее использовать слова «почта» и «email». Этим мы восстановим исторические корни слова и избавим себя от ненужной путаницы, осложняющей нашу жизнь.

Литература

Источник: www.osp.ru