Программа социологического исследования

Программа социологического исследования – это один из главных научных документов социолога. Данный документ отражает логическую цепочку перехода от теоретических знаний к эмпирическим.

Суть программы социологического исследования заключается в двух взаимосвязанных методологических функциях:

- первую из них программа выполняет на начальном этапе подготовки анкеты, другими словами — это обоснование инструментария исследования;

- вторую – на этапе анализа полученных данных. Обоснование логики анализа и интерпретация полученных в результате сбора первичной информации по разработанному инструментарию данных.

Структура программы

Программа социологического исследования включает в себя:

Решим твою учебную задачу всего за 30 минут

Попробовать прямо сейчас

- методологическую,

- процедурную (методическую) части.

Методологическая часть включает:

- описание проблемной ситуации,

- формулировку проблемы исследования.

На данном этапе нужно чётко уметь сформулировать проблемную ситуацию, которую вы хотите исследовать.

Методы социологических исследований

Основные требования к формулировке проблемной ситуации:

- при формулировании проблемной ситуации, следует представлять её структуру;

- необходимо понимать, что есть проблематичным и непроблематичным;

- не стоит браться за решение нескольких проблем в одном исследовании;

- недопустимо брать за проблему противоречия, которые касаются одиночных или отдельных лиц и явлений;

- если проблему нельзя решить, тогда она не является научной;

- проблема должна быть актуальной на данный момент.

Определение объекта и предмета исследования.

Определение 2

Объект исследования – это носитель проблемной ситуации или конкретная область социальной реальности, которая имеет те или иные противоречия.

Подобрали для написания работы по теме «Программа социологического исследования»

Готовые курсовые работы и рефераты

Консультации эксперта по предмету

Помощь в написании учебной работы

Определение 3

Предмет исследования – это то, что мы будем изучать, главный вопрос проблемы.

Формулирование цели и задач исследования. Цель социологического исследования – это то, что вы ожидаете получить в конечном итоге. Задание исследования – система конкретных требований, которые выдвигаются к анализу и решению сформулированной проблемы. По отношению к цели, задание является способом её реализации.

Уточнение и интерпретация главных определений. Интерпретация понятий является процедурой толкования, уточнения понятий, которые составляют основу исследования. Сущность интерпретации данных состоит в структурировании главных понятий, всестороннему толкованию их смысла.

Предварительный системный анализ объекта. Данный этап социологического исследования позволяет более четко сформулировать дальнейшие шаги. Системный анализ проясняет предмет исследования и основные понятия с их интерпретацией.

10. Программа социологического исследования.

Формулировка рабочих гипотез. В ходе исследования гипотеза (их может быть несколько) уточняется, дополняется, опровергается или подтверждается.

Процедурная (методическая) часть включает:

- Стратегический план исследования. В зависимости от ваших знаний об объекте, на данном этапе разрабатывается поисковой, описательный или экспериментальный планы исследования. Поисковой план имеет 3 этапа: это изучения документов (изучение литературы о проблеме котоорая исследуется), проведение интервью с экспертами, наблюдение за носителями проблемной ситуации. Аналитический план исследования применяют тогда, когда знания о проблеме дают возможность определить объект исследования и сформулировать описательную гипотезу. Цель данного плана заключается в том, чтоб проверить эту гипотезу и получить точные характеристики. Эксперементальный план используется тогда, когда знания про объект дают возможность сформулировать объяснительную гипотезу.

- Обоснование системы выборки наблюдения. Специалист, проводящий социологическое исследование, использует тот или иной способ, который позволит ему выявить свойства объекта исследования;

- Описание методов сбора и анализа информации. Характеристика основных методов сбора и анализа информации. Выбор метода сбора социологической ифнормации зависит от задач, которые были поставлены вначале программы социологического исследования.

Основные функции

Основными функциями программы социологического исследования есть:

- методологическая, которая даёт определенную точку зрения на исследование. Данная функция позволяет определить проблематику исследования, поставить цели и задачи, установить отношение данного исследования к раннее проводимым исследованиям;

- методическая – определяет общую процедуру социологического исследования, обоснование основных методов. Даёт возможность разработать общий логический план социологического исследования. Данная функция показывает как использовать методы и способы сбора и анализа первичной информации.

Источник: spravochnick.ru

Программа социологического исследования

Программа социологического исследования – это один из важнейших социологических документов, в котором содержатся методологические, методические и процедурные основы исследования социального объекта. Программу социологического исследования можно рассматривать как теорию и методологию конкретного исследования отдельного эмпирического объекта или явления, которое представляет собой теоретико-методологическую основу процедур всех этапов исследования, сбора, обработки и анализа информации.

Она выполняет три функции: методологическую, методическую и организационную.

Методологическая функция программы позволяет четко определить изучаемую проблематику, сформировать цели и задачи исследования, определить и провести предварительный анализ объекта и предмета исследования, установить отношение данного исследования к ранее выполненным или параллельно выполняемым по данной проблематике исследованиям.

Методическая функция программы позволяет разработать общий логический план исследования, на основе которого осуществляется цикл исследования: теория – факты – теория.

Организационная функция обеспечивает разработку четкой системы разделения обязанностей между членами исследовательского коллектива, позволяет обеспечить эффективную динамику исследовательского процесса.

Программа социологических исследований как научный документ должна отвечать ряду необходимых требований. В ней отражается определенная последовательность, поэтапность социологического исследования. Каждый этап – относительно самостоятельная часть познавательного процесса – характеризуется специфическими задачами, решение которых связано общей целью исследования. Все составляющие части программы логически связаны, подчинены общему смыслу поиска. Принцип строгой поэтапности выдвигает особые требования к структуре и содержанию программы.

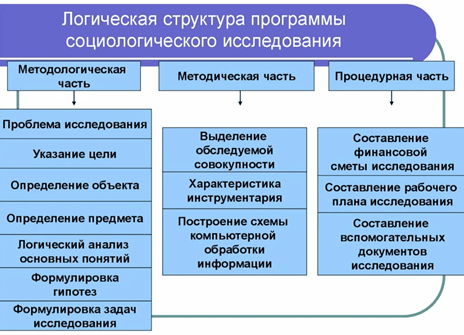

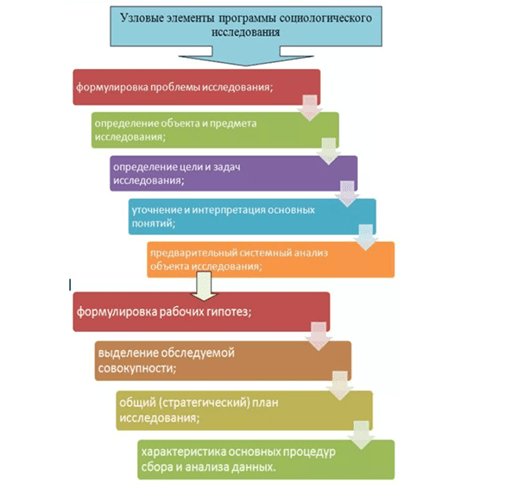

Программа социологического исследования состоит из двух основных частей: методологической и процедурной. В идеальном варианте программа содержит следующие разделы: постановка проблемы, цели и задачи исследования, объект и предмет исследования, интерпретация основных понятий, методы исследования, план исследования.

Соотношение проблемы и проблемной ситуации зависит от вида исследования, от масштабности и глубины социологического изучения объекта. Определение объекта эмпирического исследования предполагает получение пространственно-временных и качественно-количественных показателей. В реально существующем объекте выделяется какое-либо свойство, определяющееся как его сторона, которая обусловлена характером проблемы, тем самым обозначается предмет исследования. Предмет означает границы, в которых конкретный объект изучается в данном случае. Далее необходимо поставить цели и задачи исследования.

Цель ориентируется на конечный результат. Цели могут быть теоретическими и прикладными. Теоретическая – дать описание или объяснение социальной программы. Реализация теоретической цели ведет к приращению научного знания. Прикладные цели направлены на разработку практических рекомендаций для дальнейшего научного развития.

Задачи – отдельные части, шаги исследования, которые способствуют достижению цели. Постановка задач означает в некоторой степени план действий по достижению поставленной цели. Задачи формулируют вопросы, на которые должны быть получены ответы для реализации цели. Задачи могут быть основные и частные. Основные являются средством решения главных вопросов исследования.

Частные – для проверки побочных гипотез, решения каких-то методических вопросов.

С целью использования единого понятийного аппарата в программе социологического исследования определяются основные понятия, их эмпирическая интерпретация и операционализация, в ходе которых осуществляется обнаружение элементов основного понятия по строго заданным критериям, которые отражают качественные стороны предметы исследования.

Весь процесс логического анализа сводится к переводу теоретических, абстрактных понятий к операционным, при помощи которых составляется инструментарий для сбора эмпирических данных.

Предварительный системный анализ объекта – это моделирование исследуемой проблемы, расчленение ее на элементы, детализация проблемной ситуации. Это позволяет более четко представить предмет исследования.

Важное место в разработке программы исследования занимает формулирование гипотез, которые конкретизирует собой его главный методологический инструмент.

Гипотеза – это вероятностное предположение о причинах явления, взаимосвязях между изучаемыми социальными явлениями, структуре изучаемой проблемы, возможных подходах к решению социальных проблем.

Гипотеза дает направление исследования, влияет на выбор методов исследования и формулировку вопросов.

Исследование должно подтвердить, отвергнуть или подкорректировать гипотезу.

Можно выделить несколько типов гипотез:

- основные и выводные;

- основные и неосновные;

- первичные и вторичные;

- описательные (предположение о свойствах объектов, о характере связи между отдельными элементами) и объяснительные (предположение о степени тесноты связей и причинно-следственных зависимостях в изучаемых социальных процессах и явлениях).

Основные требования к формулировке гипотез. Гипотеза:

- не должна содержать понятий, которые не получили эмпирической интерпретации, иначе она непроверяема;

- не должна противоречить ранее установленным научным фактам;

- должна быть проста;

- должна быть проверяема при данном уровне теоретических знаний, методологической оснащенности и практических возможностей исследования.

Основная трудность формулирования гипотез заключается в необходимости соответствия их целям и задачам исследования, которые содержат ясные и точные понятия.

Процедурная часть программы социологического исследования включает методику и технику исследования, т. е. описание способа сбора, обработки и анализа информации социологического исследования.

Эмпирические исследования проводятся на выборочной совокупности.

Тип и способ определения выборки напрямую зависит от вида исследования, его целей и гипотез.

Главное требование, предъявляемое к выборкам в аналитическом исследовании, т. е. – репрезентативность: способность выборочной совокупности представить основные характеристики генеральной.

Выборочный метод основан на двух принципах: взаимосвязи и взаимообусловленности качественных характеристик объекта и исследования и на правомерности выводов в целом при рассмотрении его части, которая по своей структуре является микромоделью целого, т. е. генеральной совокупности.

В зависимости от специфики объекта осуществляется выбор методов сбора социологической информации. Описание методов сбора информации предполагает обоснование выбранных методов, фиксацию основных элементов инструментария и технических приемов работы с ними. Описание способов обработки информации предполагает указание, каким образом это будет производиться с использованием прикладных компьютерных программ.

После составления программы исследования начинается организация полевого исследования.

Программа социологического исследования – документ, который организует и направляет в определенной последовательности исследовательскую деятельность, намечая пути ее осуществления. Подготовка программы социологического исследования требует высокой квалификации и затрат времени. От качества программы во многом зависит успех эмпирического социологического исследования.

Статьи по теме

- Методы социологических исследований

- Этапы и виды социологического исследования

- Социальная коммуникация

- Формы культуры

- Основные элементы и функции культуры

- Культура как объект социологического познания. Разнообразие теоретических подходов к изучению и пониманию культуры

- Компромисс и консенсус как формы завершения социального конфликта

- Классификация видов конфликтов

- Социальный конфликт в социологической теории

Источник: student-servis.ru

Программа социологического исследования

Программа социологического исследования – документ, содержащий изложение его методологических и методических основ. Разработка программы – один из самых трудоемких этапов исследования. Хорошо составленная программа является важнейшей гарантией того, что исследование достигнет своих целей. Допущенные здесь ошибки исправить трудно, а порой и невозможно.

Программа выполняет три главные функции: 1) методологическую; 2) методическую; 3) организационную.

Структуру программы составляют два раздела: методологический и методический (методико-процедурный).

В методологическом разделе формулируются проблема, цель и задачи исследования, его объект и предмет, интерпретируются основные понятия, делается предварительный системный анализ объекта исследования, выдвигаются гипотезы.

В методическом разделе определяется стратегический план исследования, производится построение выборки, обосновываются методы сбора информации и анализ исходных данных.

1. Методологический раздел. Исходным звеном в работе социолога выступает проблемная ситуация. Она показывает социальный объект (явление, процесс) в состоянии неустойчивости, некоторого разлада механизма его функционирования, наличие в нем противоречий. В качестве проблемы могут выступать реальные жизненные ситуации, например конфликты, трудности в реализации тех или иных групповых целей, организационные и управленческие проблемы на предприятии, поиск наиболее оптимальных и эффективных форм работы и др.

Проблема – это форма научного отображения проблемной ситуации. Она, с одной стороны, выражает реальные, объективные противоречия, породившие проблемную ситуацию, с другой – указывает на противоречие между осознанием потребности в определенных практических действиях и незнанием средств и методов их реализации. Проблема формулируется как выражение необходимости изучения той или иной области социальной жизни с целью ее теоретического осмысления и нахождения практических средств преодоления социальных проблем, противоречий.

Если проблему не удается выявить (четко определить, сформулировать), то по общему правилу приступать к проведению исследования не следует. Кроме того, перед началом исследования полезно выяснить, не существует ли ответа по гой проблеме, к изучению которой мы намерены приступить, не найден ли вариант ее решения другими исследователями.

Для выявления и формулирования проблемы очень важно установить, что уже известно о ней, и, опираясь на имеющиеся знания, двигаться дальше в определенном направлении. Формулировка проблемы в значительной степени обусловливает и вид исследования: будет ли оно разведывательным, описательным или аналитическим.

Следующий шаг в разработке программы – определение цели и задач исследования.

Цель – это предполагаемый конечный результат исследования; то, что должно быть достигнуто. Цель может иметь как теоретический, так и практический (прикладной) характер. В зависимости от этого и само исследование будет теоретическим или прикладным.

Ожидаемым результатом теоретически ориентированного социологического исследования может стать новое знание о структуре, функциях, механизмах изменения социального объекта.

В качестве результата прикладного исследования могут выступать социальные технологии, практические рекомендации, проекты, программы по разрешению каких-либо социальных проблем, прогнозные оценки.

Задачи конкретизируют цель, обусловливают этапы и средства ее достижения. Задачи исследования могут быть основными и неосновными. В совокупности они формируют круг вопросов, ответы на которые дадут возможность реализовать цель исследования.

Обоснование цели и задачи исследования позволяет перейти к установлению его объекта и предмета.

Объект – это подлежащее исследованию социальное явление, процесс. Обычно в качестве объекта выступают социальные общности, группы, социальные сферы, структуры, институты, состояние общественного мнения, поведение людей в определенных обстоятельствах, социальных условиях. При этом важно, чтобы объект содержал проблему, был носителем того или иного противоречия. Объект исследования необходимо охарактеризовать количественно, структурно и с точки зрения его пространственных и временных границ.

Предмет исследования – это те свойства, стороны и отношения объекта, которые подлежат изучению. Правильное определение предмета основывается на строгой формулировке проблемы, системном анализе объекта, четкости цели и задач исследования. Корректный выбор предмета помогает выдвижению гипотез, способствующих успешному решению проблемы.

На этапе определения объекта и предмета социологического исследования необходим предварительный системный анализ объекта. Его цель – построить модель (интеллектуально-эвристическую) объекта как системы, раскрыв комплекс его элементов и связей (как внутренних, так и внешних). Предварительный системный анализ объекта взаимосвязан с еще одним элементом программы – интерпретацией основных понятий, исследуемых в ней. Смысл данной процедуры – четко, недвусмысленно указать, что понимается под терминами и понятиями, которые используются в данном исследовании, произвести их операционализацию (перевести их смысловое значение в плоскость и на уровень, удобный для применения в конкретном исследовании), отвечающую целям и задачам исследования. В противном случае неизбежны недоразумения, поскольку большинство понятий в социальных науках многозначны, имеют оттенки значений в зависимости от контекста, в котором употребляются; их смысл зачастую значительно отличается в разных научных дисциплинах.

Затем наступает очередь разработки заключительной части методологического раздела – выдвижение гипотез.

Гипотеза – это научное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-либо фактов, явлений, процессов, в котором содержащееся знание носит вероятностный характер, а потому должно быть подтверждено или опровергнуто в процессе исследования. По общему правилу любое исследование строится на предварительных предположениях, без которых крайне трудно целенаправленно изучать проблему.

Ученые часто повторяют высказывание Д. И. Менделеева, что лучше держаться такой гипотезы, которая со временем окажется ложной, чем никакой. В гипотезах на уровне предположений формируются объяснение исследуемой проблемы и способы ее решения, т.е. задается направление исследования. Гипотезы крайне важны и для подготовки инструментария исследования. Так, если конструируется анкета, то каждая гипотеза должна быть проверена соответствующим блоком вопросов.

По степени общности гипотезы делятся на гипотезы-основания и гипотезы-следствия.

Гипотеза-основание песет в себе предположение широкой общности, выполняет системообразующую функцию в построении проекта решения исследовательских задач.

Гипотезы-следствия – это предположения менее широкой общности. Они связаны с гипотезами-основаниями и подвергаются непосредственной проверке в процессе исследования.

По содержанию гипотезы подразделяются на описательные, объяснительные, прогнозные.

Описательные гипотезы представляют собой предположения о свойствах объекта, характере связей между его элементами (так называемые структурные гипотезы), о степени их взаимодействия (функциональные гипотезы).

Объяснительные гипотезы содержат предположения о причинно-следственных зависимостях в изучаемых явлениях и процессах.

В прогнозных гипотезах формируются предположения о тенденциях изменений объекта, вариантах развития событий.

Выделяют также первичные (выдвигаемые до полевого исследования) и вторичные (выдвигаемые после его проведения) гипотезы.

Успех социологического исследования зависит не только от того, насколько тщательно был разработан методологический раздел программы, но и от удачной разработки ее методического раздела.

2. Методический раздел. Первое, на что обращает внимание социолог, приступая к исследованию, – количество информации об объекте исследования. На основании имеющихся знаний об объекте к моменту сбора эмпирических данных разрабатываются рабочие гипотезы исследования. В соответствии с ними, целью и задачами строится стратегический (принципиальный) план социологического исследования.

Различают три варианта исследования.

1. Разведывательный (поисковый) вариант используется в том случае, если об объекте и предмете исследования нет ясных и четких представлений, в силу чего исследователь не имеет возможности выдвинуть рабочие гипотезы. Целью здесь является уточнение проблемы и формирование гипотез. Для этого сначала изучаются литература, документы, а затем проводятся наблюдение объекта и опросы разведывательного плана.

2. Аналитический (описательный) вариант

применяется, когда имеющиеся знания по исследуемой проблеме позволяют выделить объекты исследования и сформулировать описательную гипотезу (о структурно-функциональных связях, характеристиках объекта и др.)• Цель исследования по такому плану – проверить описательную гипотезу и в случае ее подтверждения получить характеристики изучаемого объекта.

3. Экспериментальный вариант. К нему прибегают, когда имеющиеся знания об объекте позволяют сформулировать объяснительную гипотезу и цель исследования, установить причинно-следственные связи объекта.

Следующим шагом разработки программы является построение выборки. Социолог решает, будет ли исследование сплошным (обследуется весь изучаемый массив элементов и признаков) или выборочным. Большинство исследований в социологии являются выборочными; в них обследуется некоторая часть изучаемой совокупности, которая называется выборочной совокупностью, представляет весь объект в целом и выступает его своеобразной моделью («уменьшенной копией»). Весь изучаемый объект называется генеральной совокупностью, однако найти, определить такую часть целого, которая достаточно четко отражала бы все его основные изучаемые характеристики, очень сложно. Выборочный метод сокращает затраты труда исследователей, времени, средств на проведение обследований, позволяет изучать «масштабные» объекты и получать надежную, достоверную информацию о социальных явлениях, процессах.

Главное требование к выборочной совокупности – репрезентативность. Это означает, что все основные признаки генеральной совокупности, из которой «извлечена» данная выборка, должны быть представлены в ней приблизительно в той же пропорции или с той же частотой, с которой данный признак выступает в генеральной совокупности.

Различают два основных типа выборки: случайную и направленную (неслучайную).

При случайной выборке из генеральной совокупности единицы обследования (наблюдения) выбираются случайно, по по избранному принципу (жребий; списочный состав группы, из которого в выборочную совокупность берется, например, каждый третий, пятый и т.п.). Случайная выборка часто применяется при опросах общественного мнения. Разновидностями случайной выборки являются:

стратифицированная выборка, при которой отбор производится с учетом удельного веса каждой группы (признака) респондентов в генеральной совокупности;

гнездовая выборка, когда отбираются некоторые статистические группы (гнезда) – учебные группы, бригады и т.д., которые затем целиком или выборочно подвергаются исследованию.

При неслучайной выборке единицы обследования выбираются направленно. Наиболее распространенным ее видом является квотная выборка, когда для единиц отбора задастся система параметров – квот (например, для исследования студентов в качестве квот принимаются параметры иола, курса, специализации). Выборка может быть также многоступенчатой. При этом процедура ее построения включает в себя ряд этапов, на каждом из которых единица отбора меняется.

В целом нужно отметить, что определение типа выборки зависит от решаемых в исследовании задач и типа исследования (рис. 15.1).

Рис. 15.1. Типы исследования и выборки

Результатом процедуры выборки является определение ее объема (табл. 15.2).

Объем выборки – это общее число единиц исследования, включенных в выборочную совокупность. Определение объема выборочной совокупности – один из самых важных вопросов в деятельности социолога. Объем выборки зависит от степени однородности генеральной совокупности (чем она однороднее, тем меньше объем выборки), от числа признаков выборки, требуемой степени точности результата. Если выборка построена правильно, исследование даст весьма надежные результаты даже при небольшом объеме. Однако если при ее построении допускаются ошибки, то не спасет и большой объем.

Таблица 15.2

Соотношение объема генеральной и выборочной совокупности

Объем генеральной совокупности

Источник: studme.org

Составляем правильно программу социологического исследования

Каждый эксперимент или исследование проходит по определенном плану. Без планирования и следования четко намеченной траектории на основе простой импровизации добиться успеха непросто или слишком (неоправданно) затратно. Исследователь должен обосновать каждый свой шаг, тщательно спроектировав научный путь, выбрав «оптимальную тропу» (по количеству действий и расходам, результативности, новизне и значимости, посильности и пр.).

Каждый эксперимент или исследование проходит по определенном плану. Без планирования и следования четко намеченной траектории на основе простой импровизации добиться успеха непросто или слишком (неоправданно) затратно. Исследователь должен обосновать каждый свой шаг, тщательно спроектировав научный путь, выбрав «оптимальную тропу» (по количеству действий и расходам, результативности, новизне и значимости, посильности и пр.).

При проведении социологического исследования план представляет не просто в качестве списка, расписывающего основные этапы его реализации. В данном случае он оформляется в виде официального документа, очерчивающего основные моменты научного изыскания, именуемого программой.

Что это такое?

Программа социологического исследования представляет собой особый формальный этап, документ, очерчивающий существенные моменты мероприятия. В нем описывается методологическая и методическая база эксперимента, последовательность действий (от сбора и обработки информации до интерпретации полученных результатов).

Роль программы социологического исследования – однозначно важная. Она позволяет корректно определить и сформулировать цель и задачи мероприятия, констатировать основные характеристика объекта и описать предмет, с максимальной точностью и ясностью выдвинуть гипотезу, которая будет проверяться на протяжении всего испытания. Фактически программа социсследования позволяет кратко и емко определить его миссию.

Также данный документ призван сделать легкую и простую трансформацию от описаний к действиям, осуществить тот самый переход от теоретического к эмпирическому методу мягко. Отсюда следует, что эксперимент обладает такими качествами, как целенаправленность, логичность и всесторонность (учитывает все факторы и нюансы).

Программа социсследования позволяет также с максимальной точностью, верно определить тип изыскания, описать основные этапы (что и в какой последовательности нужно сделать, почему и для чего), подчеркнуть специфику объекта и предмета, акцентировать внимание на особенностях цели и задач. Миссия этого документа заключается в емком, но всестороннем описании хода научного эксперимента.

Реализация социологического исследования проходит три основные стадии: подготовительная, основная и завершающая. Разработка программы мероприятий относится к первому этапу, который считается самым сложным.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод: программа социологического исследования выполняет две основные функции: методическая – описание каждого шага и последовательности де йствий, организационная – реализация описанных элементов с учетом сроков эксперимента и приоритетности шагов, полученных результатов.

Нужна помощь преподавателя?

Мы всегда рады Вам помочь!

Этапы разработки программы социсследования

Разработка программы социсследования – первый этап, когда автор только планирует данное мероприятие. Начало проработки плана действий начинается с анализа следующих аспектов:

- Конкретизация темы и проблемы исследования: что именно будет подвергаться изучению, разработка основного вопроса (на который требуется получить ответ от респондентов). Здесь важно подчеркнуть изучаемое явление/ситуацию и непосредственно проблему. Притом проблема должна умещаться в рамках 1-2 вопросов (чтобы было проще оценивать результаты). Здесь происходит обоснование актуальности и важности изыскания в целом.

- Постановка цели и задач, выдвижение гипотезы. Социологическое исследование носит теоретико-практический характер, экспериментальный. Поэтому цель данного мероприятия также будет практической: изучение явления, опрос респондентов для выявления их отношения к реалиям/происходящему. После конкретизации цели будут разработаны задачи и выдвинуто предположение (подлежащее проверке): список вопросов для респондентов, конкретизация выборки (кто будет принимать участие в эксперименте: пол, возраст, социальный статус, опыт работы и пр.), вариант опроса (интервью, онлайн, тестирование и пр.). Обратите внимание, что цель и задачи звучат как призыв к действиям (изучить, установить и пр.). Данный этап – методологическое обеспечение эксперимента.

- Выбор способа интерпретации полученных результатов. После сбора информации исследователю предстоит грамотно и представить в проекте и предоставить анализ данных. Поэтому при разработке программы социологического исследования важно учесть способ интерпретации полученных результатов: графический, табличный, текстовый и пр. В любом случае все полученные результаты должны быть представлены емко и понятно, проанализированы посредством использования принципа научной аргументации: сравнение полученных сведений по теме/проблеме с выдвинутой гипотезой, шкалой оценки и формулирование промежуточного/итогового вывода по ситуации. Важно расшифровать каждое понятие (особенно новое), расчленить материалы и структурировать (систематизировать) их, показать обоснованность умозаключений и значимость, новизну результатов, учет всех воздействующих факторов. Автору исследования предстоит определить схему перевода информации из текстового формата в числовой, определения тенденций и пр. Данный этап – методическое и организационное обеспечение эксперимента и его оформление в единый письменный проект.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что разработка программы социологического исследования сводится к определению основных постулатов эксперимента: тема/проблема – цель и задачи – объект и предмет — гипотеза – этапы проведения исследования (сбор, обработка, оформление) – подытоживание действий (цель-результат-рекомендации/выводы).

Программа социологического исследования конкретизирует каждый шаг, позволяя установить четкую последовательность действий и их роль, выбрав оптимальную траекторию (действие, сроки реализации и пр.), способы и методы работы с учетом имеющихся возможностей.

Основные фигуры программы социологического исследования

На каждом этапе планирования социологического эксперимента будут фигурировать конкретные термины и «фигуры».

На первом этапе автор определяет следующие моменты:

- Цель социсследования – какое событие/явление и проблемы будет изучаться и для чего;

- Задачи – основные этапы изыскания (разбивка глобальной цели на более мелкие составляющие, вспомогательные элементы с конкретизацией основных терминов и понятий);

- Проблема – непосредственно противоречие, подвергающееся исследованию;

- Гипотеза – предположение автора относительно диагностированной проблемы, потенциальный результат изыскания;

- Вариант практического этапа (организация эксперимента): способ сбора информации, способы обработки, разработка оценочной шкалы и пр.

Второй этап программы социологического исследования – его реализация. Здесь важно придерживаться намеченного пути и не отклоняться от него без острой необходимости и обоснованности. Основными понятиями данного уровня выступают:

- Выборка респондентов – конкретизация непосредственно участников соцопроса;

- Проработка основных вопросов: точная формулировка, варианты ответа, способ сбора информации (личный или виртуальный контакт и пр.), разработка оценочной шкалы;

- Сбор информации, контакт с респондентами, способ взаимодействия – телефонный опрос, интервью, тестирование;

- Обработка информации – ручная, автоматизированная, анализ полученных результатов (перевод данных в числовой вид) и пр.;

- Интерпретация результатов, определение тенденций и пр.

Третий этап – реализация намеченного плана действий с учетом методологических особенностей и методического обеспечения. Здесь автор использует подготовленную базу (список вопросов, метод исследования и т.д.).

Нужна помощь преподавателя?

Мы всегда рады Вам помочь!

Источник: disshelp.ru