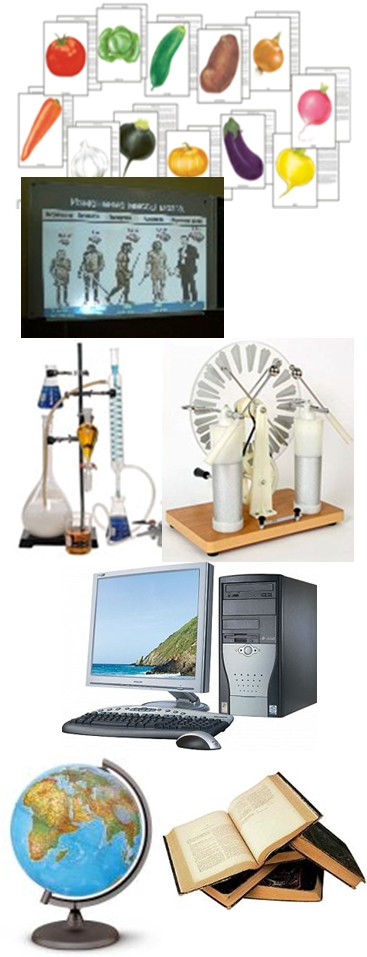

Материальные средства обучения иначе называют дидактическими средствами. Дидактические средства чаще всего классифицируются по чувственной модальности (в зависимости от того, через какие органы чувств и способы подачи информации происходит их влияние на учебный процесс). По этому признаку дидактические средства можно подразделить на визуальные, аудиальные, аудиовизуальные, тренажёры и универсальные.

К визуальным дидактическим средствам относятся следующие средства передачи зрительной информации:

— печатные текстовые средства: учебники и учебные пособия, печатные рабочие тетради, словари, справочники;

— простые визуальные средства: натуральные объекты, модели, макеты, муляжи, репродукции, таблицы, схемы, диаграммы, карты и т.д.;

— технические (механические) визуальные средства: микроскоп, телескоп, различные виды проекторов, видеоплэер, интерактивная доска, а также используемые с ними носители информации (оптические диски, слайды, диапозитивы и т.д.) и мультимедийные электронные средства (например, слайд-презентации);

Проектирование рабочей программы по технологии учебно дидактическое обеспечение

Аудиальные средства – это средства передачи звуковой информации: записывающая и воспроизводящая звук аппаратура, разные виды проигрывателей (магнитофон, CD-плэер и т.д.), радиоприёмник.

Аудиовизуальные средства соединяют в себе возможности передачи звуковой и зрительной информации. К ним относятся кино-, теле- и видео- и веб-камеры, транслирующая и воспроизводящая аппаратура (телевизор, киноаппарат, видео- и DVD-плэеры и др.), мультимедийные электронные средства (видеоуроки и используемые в учебном процессе видеоролики).

Тренажёры – дидактические средства, создающие условия для наиболее эффективной отработки практических действий, формирования умений и навыков. Как правило, тренажёры ориентированы на конкретный учебный предмет, на усвоение отдельных умений. Современные тренажёры – это технические средства, которые стали массово применяться в школах России сравнительно недавно. К этой группе дидактических средств относятся, например, лингафонное оборудование, компьютерные программы-тренажёры. Однако в учебном процессе давно используются и простые (нетехнические) тренажёры, среди которых наибольшее распространение получили разнообразные карточки или тетради с упражнениями.

Универсальными дидактическими средствами являются компьютер и сетевые информационные системы (локальные компьютерные сети и глобальная сеть Интернет). Благодаря возможности подключения различного оборудования и разнообразию устанавливаемых программ сегодня компьютер можно использовать как визуальное, аудиальное или аудиовизуальное средство, а также в качестве тренажёра. Компактные размеры современных компьютеров (ноутбук, нетбук, планшетный компьютер), их надёжность и совместимость с другими техническими средствами делают компьютер удобным и эффективным средством обучения. Использование в учебном процессе сети Интернет практически снимает территориальные ограничения доступа к информации, позволяя использовать ресурсы крупнейших электронных библиотек и образовательных порталов, на качественно новом уровне организовать дистанционное обучение.

Проектирование рабочей программы по технологии: учебно-дидактическое обеспечение

Наряду с описанным выше подходом к классификации дидактических средств в учебной практике традиционно выделяются…

— технические средства обучения (ТСО);

— учебно-наглядные пособия (к ним относятся нетекстовые визуальные средства: натуральные объекты, их изображения, макеты, муляжи, модели и др.);

— раздаточный материал – компактные дидактические средства, предназначенные для индивидуального использования учеником (например: коллекции минералов, гербариев; комплект деталей для выполнения чертежа или технического рисунка; карточки с индивидуальными заданиями);

— дидактический материал – карточки с заданиями для индивидуальной работы, сборники упражнений и т.д.;

— учебно-лабораторное оборудование – оборудование учебных лабораторий для изучения естественных наук (физики, химии, биологии);

— учебно-производственное оборудование – оборудование учебных мастерских, которое отличается от обычного производственного тем, что оно изготовляется специально для учебных целей, оно более компактно, безопасно и не предназначено для осуществления массового производства.

Наконец, существует ещё одна классификация, применяемая в производстве и сертификации учебного оборудования (о проверке качества и сертификации продукции см., например, на www.lidertest.ru). Она основана на общероссийской классификации продукции, в которой значатся оборудование и изделия учебного назначения. В данном разделе продукции выделяются.

— оборудование и изделия для школ;

— технические средства обучения для высших и средних специальных учебных заведений;

— оборудование учебное для высших и средних специальных учебных заведений;

— учебные пособия для высших и средних специальных учебных заведений.

В свою очередь, внутри каждого из перечисленных разделов также происходит разделение продукции. Например, оборудование и изделия для школ подразделяется на.

— учебные натуральные объекты: препараты, коллекции, гербарии, скелеты, чучела;

— учебные модели, макеты и муляжи, а также части и принадлежности к учебным моделям и макетам;

— печатные средства обучения: картинки, карточки, таблицы, альбомы;

— экранно-звуковые средства обучения: учебные диафильмы, диапозитивы, транспаранты, кинофильмы и кинофрагменты, грампластинки, магнитные звукозаписи, видеофильмы;

— учебные приборы, аппаратуру и устройства: механические, электрические, тепловые, оптические, электронные, электротехнические, радиотехнические и прочие, а также части и принадлежности к учебным приборам, аппаратуре и устройствам;

— прочее оборудование и изделия для школ: учебные верстаки, инструменты, лабораторные посуда и принадлежности, классные доски.

- Методы, приёмы и средства обучения

- Средства обучения на вебинаре

- Возможности использования домино в развитии дошкольников

- Игра как современная педагогическая технология на уроке истории

- К вопросу об инновационном характере обучения школьников истории

Источник: si-sv.com

ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Совокупность взаимосвязанных по целям и задачам образования и воспитания разнообразных видов педагогически полезной содержательной учебной информации на бумажном или магнитном носителях; 2. Учебно-методический комплекс, включающий в себя совокупность взаимосвязанных по дидактическим целям и задачам образования и воспитания разнообразных видов содержательной учебной информации на различных носителях, разработанных с учетом требований психологии, педагогики, информатики, эргономики и других наук.

Найдено научных статей по теме — 15

О дидактическом обеспечении языковых занятий в абитуриентский период

Стычева Ольга Андреевна

Рассматривая такие компоненты дидактического обеспечения абитуриентского периода, как организационно-управленческий, учебно-методический, структурно-содержа-тельный и др.

Дидактическое обеспечение подготовки летных кадров государственной авиации

Ваулин Владимир Иванович, Сингеев Сергей Александрович

Источник: didacts.ru

H000304 Реферат Дидактическое обеспечение понятие, сущность

Стремительное развитие наукоемких технологий, а также бурные социально-экономические изменения в обществе побуждают к смене парадигмы образования и переходу от «образования на всю жизнь» к «образованию в течение всей жизни». Соответственно идет поиск адекватных форм организации процесса образования.

Дидактическое обеспечение – это объекты, созданные человеком, а также предметы естественной природы, используемые в образовательном процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога и обучающихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития.

Дидактическое обеспечение педагогического процесса исполняет образовательную, воспитательную и развивающую функции. Развивающая функция обусловлена гармоничным сочетанием методик, способов и технологий, реализованных в дидактическом обеспечении, формирующих осознанную потребность находиться в процессе постоянного развития и самосовершенствования в сфере его профессиональной деятельности. Дидактическое обеспечение создает оптимальные условия для продуктивной самостоятельной учебно-познавательной деятельности обучающихся.

Общепринятая современная типология подразделяет дидактическое обеспечение на следующие виды:

1. Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, атласы, раздаточный материал и т.д.);

2. Электронные образовательные ресурсы (часто называемые образовательные мультимедиа мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии и т.п.);

3. Аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях (Video-CD, DVD, BluRay.HDDVD и т.п.);

4. Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные доски);

5. Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели демонстрационные);

6. Учебные приборы (компас, барометр, колбы, и т.д.);

7. Тренажёры и спортивное оборудование (автотренажёры, гимнастическое оборудование, спортивные снаряды, мячи и т.п.);

8. Учебная техника (автомобили, тракторы, и т.д.).

Наиболее эффективное воздействие на обучающихся оказывает современное аудиовизуальное и мультимедийное обеспечение (электронные образовательные ресурсы). Аудиовизуальное обеспечение, а также средства мультимедиа являются наиболее эффективными современными средствами обучения и воспитания.

Термином multimedia (что в переводе с английского означает «многосpедность») определяется информационная технология на основе пpогpаммно-аппаpатного комплекса, имеющего ядро в виде компьютера со средствами подключения к нему аудио- и видеотехники. Мультимедиа технология позволяет обеспечить при решении задач автоматизации интеллектуальной деятельности объединение возможностей ЭВМ с традиционными для нашего восприятия средствами представления звуковой и видеоинформации, для синтеза трех стихий (звука, текста и графики, живого видео).

В профессиональной деятельности человек использует следующие виды информации: визуальную, директивную, документальную, изобразительную, интеллектуальную, коммерческую, научную, нерелевантную, оперативную, семантическую, релевантную, реферативную и др.

Информация может храниться в числовом (числа); текстовом (буквы, слова, предложения, тексты и др.); графическом (рисунки, схемы, диаграммы, графики и др.); звуковом (музыка, речь, звуки и др.); видеоинформации (видеофильмы Принципы использования дидактического обеспечения:

1. Учет возрастных и психологических особенностей обучающихся;

2. Гармоничное использование разнообразных средств обучения (традиционных и современных для комплексного, целенаправленного воздействия на эмоции, сознание, поведение ребёнка через визуальную, аудиальную, кинестетическую системы восприятия в образовательных целях);

3. Учет дидактических целей и принципов дидактики (принципа наглядности, доступности и т.д.);

4. Сотворчество педагога и обучающегося;

5. Приоритет правил безопасности в использовании средств обучения.

Дидактическое обеспечение представляют в виде информации, информация является ресурсом науки и образования.

Информация (лат. information разъяснение, изложение, осведомленность, просвещение) − обмен сведениями между людьми, человеком и автоматом, автоматом и автоматом; а также сведения, содержащиеся в сообщении, сигнале или памяти; сведения, знания, сообщения, являющиеся объектом хранения, передачи, преобразования и помогающие решить поставленную задачу и др.

В данной работе будет использоваться данное определение «информация», приведенное выше. На наш взгляд, оно наиболее полно отражает семантику этого понятия. В рамках науки информация является первичным и неопределенным понятием. Оно предполагает наличие материального носителя, источника и передатчика информации, приемника и канала связи между источником и приемником.

Информация служит определяющим фактором развития экономической, технической и научных сфер человеческой деятельности. Информация позволяет человеку ориентироваться в окружающей обстановке, стимулирует его деятельность, определяет его поведение в конкурентной борьбе, обеспечивает его жизнедеятельность.

В практике применяются следующие способы представления информации:

1. Одномерное − сообщения имеют вид последовательности символов (например, в письменных текстах, при передаче по каналам связи и др.);

2. Многомерное − информацию могут нести не только значения букв и цифр, но и их цвет, размер, вид шрифта и др. Использование многомерности представления информации позволяет располагать ее элементы не только на плоскости или в пространстве (например, в виде рисунков, схем, графов, объемных макетов и т. д.), но и в множественности признаков применяемых символов и форм.

Как правило, информацию приходится анализировать, переосмысливать, принимать или отвергать, намечать новые пути поиска и отбора. Умение в огромном потоке информации осуществлять информационный поиск, определять ее полезность, а затем работать с ней является одним из элементов профессиональной компетентности педагога профессионального обучения.

Под полезностью информации понимается оптимальное удовлетворение определенным требованиям информационных запросов потребителей при принятии ими решений в конкретных условиях, в том числе и в системе образования. По мнению исследователей, в качестве критериев полезности при сборе информации выступают понятность, достоверность и надежность, при отборе − релевантность и пертинентность.

Анализ этих критериев показывает, что понятность, достоверность и надежность относятся к качественной стороне оценки информации, а релевантность и пертинентность − к количественной.

1.2. Виды дидактических материалов

Необходимым компонентом правильно построенного процесса обучения являются дидактические средства. Правильно подобранные и умело включенные в систему используемых педагогом методов и организационных форм обучения, дидактические средства облегчают реализацию принципа наглядности.

Дидактические средства выполняют в процессе обучения следующие функции:

1. Служат непосредственному познанию студентами определенных фрагментов действительности (познавательная функция);

2. Являются средством развития познавательных способностей, а также чувств и воли студентов (формирующая функция);

3. Представляют собой важный источник знаний и умений, приобретаемых студентами, облегчают закрепление проработанного материала, проверку гипотез, проверку степени овладения знаниями и т. п. (дидактическая функция).

Дидактический материал бывает следующих видов:

1. Дидактические тексты для обучения учащихся работе с различными источниками информации (учебником, картами, справочниками, словарями, электронными ресурсами и т.д.)

2. Обобщенные планы некоторых видов познавательной деятельности: изучения научных фактов; подготовки и проведения эксперимента; изучения физического прибора; проведения научно-технического исследования; действия измерения; анализа графика функциональной зависимости; анализа таблиц.

3. Памятки (инструкции) по формированию логических операций мышления: сравнение, обобщение, классификация, анализ, синтез.

4. Задания по формированию умений сравнивать, анализировать, доказывать, устанавливать причинно-следственные связи, обобщать.

5. Задания различного уровня сложности: репродуктивного, преобразующего, творческого.

6. Задания с проблемными вопросами.

7. Задания на развитие воображения и творчества.

8. Экспериментальные задания.

9. Обобщенная деятельностная модель (ОДМ) эксперимента как метода самостоятельного исследования, включающая в себя рекомендации по формулировке цели эксперимента, выдвижению и обоснованию гипотезы экспериментального исследования, планированию эксперимента; способы записи результатов наблюдений и измерений; правила измерения, оценку точности измерения; графическую интерпретацию результатов эксперимента; правила приближенных вычислений; формулировку вывода по результатам эксперимента; правила оформления отчета.

10. Инструктивные карточки, отражающие логическую схему изучения нового материала и необходимые способы учебной работы

11. Карточки-консультации, дидактические материалы с поясняющими рисунками, планом выполнения заданий, с указанием типа задач и пр.

12. Инструкции к лабораторным работам и фронтальным опытам.

13. Листы самоподготовки учащихся к лабораторному занятию.

14. Справочные материалы: «Лабораторное оборудование: приборы, их назначение и технические характеристики, правила пользования»; «Измерительные приборы. Правила пользования и особенности техники измерения»; таблицы физических величин и т.д.

15. Алгоритм выполнения задания.

16. Указание причинно-следственных связей, необходимых для выполнения задания.

17. Указание теорем, правил, формул, на основании которых выполняется задание.

18. Модели и имитация изучаемых или исследуемых объектов, процессов или явлений.

19. Проведение лабораторных работ в условиях имитации в компьютерной программе реального опыта или эксперимента (ученик может по своему усмотрению изменять исходные параметры опытов, наблюдать, как изменяется в результате само явление, анализировать увиденное, делать соответствующие выводы).

20. Тесты с возможностью самоконтроля.

Основные требования к дидактическому материалу

1. Доступность (дидактические материалы подбираются педагогом согласно достигнутого уровня обучающихся);

3. Самостоятельная деятельность (работа с дидактическими материалами осуществляется самостоятельно);

4. Индивидуальная направленность (работа с дидактическими материалами осуществляется в индивидуальном темпе, сложность и вид материалов может подбираться также индивидуально);

5. Наглядность и моделирование (поскольку наглядно-образные компоненты мышления играют исключительно важную роль в жизни человека, использование их в обучении оказывается чрезвычайно эффективным);

6. Познавательная мотивация;

Разработка дидактических материалов производится строго по определенным этапам:

1. Определение целей обучения на занятии;

2. Отбор содержания учебного материала и методики его преподавания;

3. Определение области и цели использования дидактических материалов;

4. Разработка занятий с использованием дидактических материалов;

5. Проектирование заданий для отобранных тем;

6. Выбор адекватного способа представления дидактического материала;

7. Выбор средств, участвующих в разработке;

8. Разработка дидактических заданий;

9. Формирование методического аппарата;

10. Разработка методических рекомендации;

11. Выработка критерия оценки результатов обучения;

12. Разработка средств контроля знаний и способов их применения;

13. Включение дидактического материала в качестве дидактического средства в образовательный процесс использования на занятиях;

14. Интерпретация полученных результатов.

Следует указать, что использование дидактического материала способствует активизации образовательной деятельности обучающихся, экономии учебного времени.

Многие педагоги предпочитают использовать в своей деятельности дидактические материалы исключительно контролирующего характера.

Учитывая то, что в основе любого учебного процесса лежит, прежде всего, самостоятельная деятельность учащихся, а также то, что главное назначение дидактических материалов – использование их при самостоятельной работе, мы можем прийти к выводу, что дидактические материалы в учебном процессе должны играть несколько иную роль.

1.3. Современные требования к дидактическим материалам

Вопросы активизации учения студентов относятся к числу наиболее актуальных проблем современной педагогической науки и практики. Реализация принципа активности в обучении имеет определенное значение, т.к. обучение и развитие носят деятельностный характер, и от качества учения как деятельности зависит результат обучения, развития и воспитания обучающихся.

Ключевой проблемой в решении задачи повышения эффективности и качества учебного процесса является активизация учения и познавательной деятельности обучающихся. Ее особая значимость состоит в том, что учение, являясь отражательно-преобразующей деятельностью, направлено не только на восприятие учебного материала, но и на формирование отношения обучающегося к самой познавательной деятельности. Преобразующий характер деятельности всегда связан с активностью субъекта.

Знания, полученные в готовом виде, как правило, вызывают затруднения учащихся в их применении к объяснению наблюдаемых явлений и решению конкретных задач. Одним из существенных недостатков знаний учащихся остается формализм, который проявляется в отрыве заученных учащимися теоретических положений от умения применить их на практике.

Уже долгое время одна из важнейших проблем дидактики: каким образом активизировать учащихся на занятии? Переломным по значению стало исследование М.Н. Кашина, выполненное в середине 1950-х гг., в котором автор выступил с критикой в адрес традиционного обучения. Особенно остро встал вопрос о пассивности учащихся в учебном процессе.

Опираясь на результаты почти 300-часового хронометража, М.Н. Кашин показал, что самостоятельная работа учащихся занимала лишь 10% времени, причем и эта работа состояла в основном из простого чтения методической литературы и выполнения тренировочных упражнений. Вдобавок к этому обнаружился курьезный факт: чем старше учащиеся, тем меньше использовалась их самостоятельная работа.

Источник: 5555455.ru