Любая программа имеет свой теоретический базис. В этом разделе излагаются те идеи (от греческого – idea, понятие, представление), которые положены в основание данной программы, по сути дела – это тот теоретический фундамент, который служит основанием для получения любых образовательных результатов. Так во введении к нашим программам мы перечисляем ведущие идеи модернизации российского образования, на овладение которыми в практической управленческой деятельности учебно-методический комплекс и направлен. При проектировании важно помнить, что любая идея формулируется либо как законченное утверждение, по существу которого можно высказать утвердительное или отрицающее суждение, либо как словесное выражение замысла, мысли о чем-то.

Ключевые понятия.

Любая программа оперирует множеством понятий, раскрываемых в текстах учебных книг, формируемых в процессе обучения. Многие из них входят в глоссарий (от латинского – glossarium – словарь). К стати следует заметить, что раньше глоссарием называли только один тип словаря, в котором находили свое отражение сложные древние термины; сегодня – глоссарий неотъемлемая часть большинства качественных программ и учебных пособий.

Получаю монетизацию и зарабатываю на ЛЮБОМ контенте… СЕКРЕТ ЮТУБА

Среди множества понятий необходимо выделить точный круг (5-9) ключевых понятий, то есть тех единиц знания, без которых изложение ведущих идей и реализация задач курса абсолютно невозможна.

- Проблемные вопросы теоретического характера, которые будут решены в процессе освоения курса.

Через проблемные вопросы могут быть охарактеризованы ведущие идеи. Авторам данного пособия неоднократно встречались качественные образовательные программы, построенные по принципу конструирования проблемных вопросов. Предлагаемые проблемные вопросы найдут свое отражение:

— в дискуссиях, организованных в ходе семинаров (подготовка к дискуссиям будет вестись через рабочую тетрадь);

— будут использованы в организации итогового контроля (станут темами для эссэ).

8. Содержательная характеристика программы (тематический план).

Содержательное раскрытие курса – это структурированное по главам или разделам краткое изложение того, что станет предметом изучения. В некоторой степени содержательная характеристика программы может быть сравнена с суммой аннотации к различным структурным единицам программы. Успех содержательного раскрытия курса зависит от качества структурирования всего массива образовательной информации. Разбиение массива на малое число тем может усложнит восприятие каждой законченной единицы. Возникновение избыточно-большого числа тематических единиц – может создать мотивационный барьер восприятия.

Как всегда при проектировании целесообразно так подбирать содержательное наполнение, чтобы оно позволило раскрыть все ведущие теоретические идеи, ответить на все проблемные вопросы, решить важнейшие задачи, но не превышать числа в 7-9 единиц (семь плюс-минус два). И еще один практический совет проектировщику: в создании учебной программы очень удобно ориентироваться на принцип: одна глава, одна ведущая идея, одно ключевое понятие (новое), один проблемный вопрос, один метод.

Конечно – от этой модели можно отойти, увеличив информационную насыщенность того или иного раздела, но предлагаемый нами подход, в некоторой степени, помогает обучающемуся в организации своей деятельности по усвоению материала.

- Формы организации учебного процесса.

Успех учебного процесса во многом обусловлен адекватностью форм, которые предлагает преподаватель. Традиционными формами являются:

— лекции (обычные и интерактивные);

— индивидуальная работа с текстом;

— индивидуально-групповая работа с кейсами и проблемными заданиями;

— создание и зашита портфолио.

(дополнительная информация по данному вопросу будет представлена в последующих темах курса) .

- Ресурсное обеспечение программы.

В этом разделе программы речь пойдет о различных ресурсах.

Первый и важнейший ресурс — временной, который отражает соотношение различных видов активности участников процесса. А именно – каков временной объем аудиторной работы, сколько времени должен затратить обучающийся на выполнение того или иного задания; каких временных ресурсов программа потребует от преподавателя.

К ресурсному обеспечению относится и аудиторный фонд, наличие досок, способы организации наглядности, техника и другие форму наглядности; музыкальное и другое оформление.

Имеет смысл указать те индивидуализированные ресурсы, которыми должны обладать слушатели. Например, тетрадь для записей, персональный компьютер для ведения самостоятельной работы.

Источник: studfile.net

От идеи до реализации: 8 шагов на пути к отличному проекту

В школах и вузах всё чаще говорят о проектах как о новом формате образования. Правильно организованная проектная деятельность учит работать в команде, генерировать идеи и находить пути их решения, а ещё — презентовать свою работу. На примере Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов «Моя страна — моя Россия» рассказываем, как создать отличный проект и занять с ним первое место в конкурсе.

Шаг первый. Идея

За семнадцать лет работы команда конкурса молодёжных проектов убедилась: самые яркие проекты — те, в которых авторы ищут решение насущных вопросов тех мест, где они сами живут или получают образование. Обдумывая идею проекта, оглянитесь: каких улучшений ждут жители вашего города, села, района? Может быть, им не хватает спортивной площадки и вы придумаете, как и где её разместить? Возможно, жителям вашего посёлка было бы интересно узнать его историю? Посмотрите на окружающий вас город и его жителей: возможно, именно ваш проект сможет сделать их жизнь лучше и интереснее.

Шаг второй. Поиск решения

Когда проблема определена, нужно найти способ ее решения. Для начала оно может быть достаточно общим — уточнить и развить его можно будет потом. Оценить выбранную проблему и предполагаемый путь её решения помогает наставник. Чаще всего ими становятся педагоги, которые охотно работают с учениками над проектами, оттачивая навыки социально-проектной деятельности студентов и школьников.

Шаг третий. Создание команды

Хорошая команда — залог успешного проекта, а следовательно, и победы в конкурсе. Лидером команды, как правило, становится автор проекта, а основной направляющей силой — наставник. Но найти и собрать команду — это ещё не всё. Важно, чтобы её участники были:

- объединены общей целью,

- готовы конструктивно взаимодействовать друг с другом в рамках команды,

- готовы искать поддержку у всех, кто может помочь проекту знаниями, опытом, конкретными материальными ресурсами.

Роли в командах распределяются гибко и могут меняться. В вашей команде могут быть люди разного возраста, профессий и интересов.

Шаг четвертый. Планирование

На этом этапе нужно сформулировать основные составляющие проекта:

- поставить цели,

- определить задачи, которые необходимо решить для достижения целей,

- обосновать актуальность проблемы и финансовое обоснование проекта по ее решению,

- составить календарный план.

В планировании есть много важных моментов — например, по каждому этапу должны быть поставлены конкретные, измеримые задачи и выработаны критерии оценки. Некоторые конкурсы проектов поддерживают участников методической базой. Например, для участников «Моя страна — моя Россия» открыт доступ к вебинарам и документам на сайте и в соцсетях.

Шаг пятый. Получение поддержки

На этом этапе важно найти поддержку, например общественных организаций и/или администрации города, региона или посёлка. Что для этого надо сделать? Рассказывайте о своём проекте! Пресса, профессиональные сообщества, вузы города — всё это поможет вам сделать проект популярным, а значит, быстрее получить поддержку для его развития.

Попросите организации подготовить рекомендательные письма, в которых будет показана актуальность и значимость поставленной вами проблемы. Если идея вашего проекта направлена на развитие города и улучшение жизни его жителей, то у вас очень высокие шансы найти поддержку. Главное — показать и доказать, что предлагаемые вами решения практичны, и объяснить, какая конкретно поддержка и от каких структур может вам понадобиться.

Шаг шестой. Подать заявку на конкурс

Итак, вы придумали идею, выбрали способы её решения, нашли поддержку. Что дальше? Теперь вы можете принять участие в конкурсе. Для этого вам надо подать заявку. Мы отдельно выделили этот пункт, потому что заявка — еще один инструмент уточнения всех деталей.

Она должна быть ясной, логичной и понятной, чтобы те, кто будет её принимать, поняли, что проект разработан правильно и имеет реальные шансы на воплощение. Не забывайте и про оформление заявки: изучите заранее те критерии, которые конкурсы предъявляют к её заполнению. Немаловажный шаг — выбор правильной номинации: в конкурсе «Моя страна — моя Россия» каждый год открыты номинации, охватывающие весь спектр социально-экономических вопросов развития страны, поэтому выбрать подходящее направление будет несложно.

Шаг седьмой. Пройти заочный этап

В конкурсах проектов участники, как правило, проходят два этапа: заочный и очный. На первом этапе эксперты оценивают все заявки, сначала — каждый самостоятельно, затем по сумме их оценок принимается решение о дальнейшей судьбе работы. По результатам заочного этапа авторы лучших проектов становятся участниками очного. Но не расстраивайтесь, если не удастся пройти дальше: этот опыт поможет понять, как вам доработать проект и вернуться с ним (а может, и с новыми идеями) в следующем году.

Шаг восьмой. Защитить проект

Успешная презентация проекта — важный этап на пути к его воплощению. Именно представляя свою работу, автор получает возможность рассказать о своей идее широкой аудитории и профильным экспертам. Чтобы получить реальную поддержку и воплотить идею в жизнь, нужно хорошо подготовиться к очной защите. Для этого важно использовать все возможные ресурсы, советоваться с наставником и командой, тщательно изучать собственный проект, а ещё можно посмотреть видеоролики, в которых эксперты и выпускники, успешно защитившие свои проекты в прошлом году, рассказывают, на что обратить внимание во время презентации. Конечно, в этом году очный этап проходил онлайн, но суть от этого не меняется.

Что проектная деятельность даёт школьникам и проектам?

Конечно, главное — это уникальный опыт сотрудничества: с наставником, собственной командой, экспертами, органами власти, представителями СМИ. Проекты учат не только общаться с самыми разными людьми, но и помогают налаживать полезные контакты, которые могут пригодиться в дальнейшем.

Второй важный навык, который приобретают автор проекта и его команда, — умение представлять свою идею публике, доказывать, что его работа может помочь городу и его жителям, объяснять необходимость внедрения изменений.

И конечно, проекты помогают определиться с дальнейшем карьерой, найти свою дорогу в жизни и стать частью большого сообщества неравнодушных людей. А тем, кто станет победителем молодёжного конкурса проектов «Моя страна — моя Россия», повезёт увидеть воплощение задуманной идеи: проекты-победители реализуются при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей» во всех регионах нашей страны, принося реальную пользу обществу.

«По сути, конкурс является образовательным маршрутом из точки А в точку Б, от зарождения идеи до реализации. И после победы этот путь не заканчивается, а продолжается, — рассказывает руководитель конкурса „Моя страна — моя Россия“, доктор педагогических наук, проректор РГГУ Лариса Пастухова. — Конкурс развивается вместе со страной, номинации обновляются, инструменты внутриконкурсного взаимодействия совершенствуются. Это живой механизм гражданского общества, в плодотворную работу которого каждый год вовлекается все больше молодых, талантливых, перспективных ребят, увлеченных педагогов и экспертов».

Сейчас стартует 18-й сезон конкурса. Участниками проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» могут стать молодые люди от 14 до 35 лет включительно. Соревнуются они в двух категориях: 14–17 лет и 18–35 лет. В каждом проекте также обязательно участвует наставник — педагог, родитель, эксперт из профильной сферы реализации проекта.

«Постоянное развитие конкурса „Моя страна — моя Россия“, который превратился за годы реализации в целую экосистему, показывает, как жизнеспособны проекты, рожденные в недрах гражданского общества, — отмечает президент Российской академии образования Юрий Зинченко. — Конкурсные проекты нацелены на достижение конкретных, понятных, социально значимых целей и помогают раскрывать творческий потенциал молодежи, формируя у участников уверенность в своей способности положительно влиять на жизнь в родной стране».

Победители конкурса получают не только призы и медали, но и:

- поддержку региональных властей;

- призы и премии от партнеров конкурса;

- дополнительные баллы при поступлении в вузы;

- возможность участия в программе постконкурсного сопровождения, в ходе которой эксперты и наставники учат воплощать проекты в жизнь.

Подписывайтесь на наши группы во «ВКонтакте», инстаграме и фейсбуке, YouTubе-канал и следите за обновлениями сайта. Желаем всем интересных идей, творческих команд и ярких побед!

Источник: mel.fm

10 лучших методов генерирования идей

Пожалуй, трудно найти в современном мире более важный навык, чем креативность. За последнее десятилетие искусственный интеллект добился невероятных успехов в области обработки данных, однако в одном он практически не сдвинулся с места – в способности генерировать новые идеи. Пока что это остается прерогативой человечества – и мы однозначно должны пользоваться этим. В этой статье мы собрали подборку лучших техник, которые помогают искать оригинальные и полезные идеи.

Мозговой штурм

Первый в мире и уже ставший классикой метод. Он позволяет за короткое время сгенерировать большое количество идей, которые в дальнейшем подвергаются оценке. Брейнсторм предполагает групповую работу, однако ничто не мешает проводить его в одиночку.

Как это делается?

Существует три этапа мозгового штурма:

- Подготовительный – участники формулируют проблему, собирают информацию, выбирают ведущего.

- Генерация идей – каждый из участников придумывает как можно больше идей, руководствуясь следующими правилами:

- принимаются все, даже безумные и фантастические идеи, без какой-либо критики;

- идеи можно комбинировать, улучшать, дополнять.

- Оценка идей – на этом этапе они сортируются и критикуются, самые живучие прорабатываются дальше, остальные – отбрасываются.

Шесть шляп мышления

Продвинутая версия классического мозгового штурма. Она имеет игровую форму, позволяет посмотреть на задачу с разных сторон и улучшает внутрикомандное взаимодействие.

Как это делается?

Каждый участник попеременно «одевает» одну из шляп, т.е. обдумывает проблему под одним из 6 углов:

- Синяя шляпа – ее примеряет только один участник – модератор. Он формулирует цель, следит за правильным использованием всех шляп и подводит итоги.

- Белая шляпа – отвечает за аналитическое осмысление проблемы. Участники обсуждают существующие факты, ищут недостающую информацию.

- Красная шляпа – дает возможность высказать эмоциональное отношение к проблеме и возможным вариантам ее решения, а также позволяет включить интуицию.

- Черная шляпа – предполагает пессимистический взгляд на обсуждаемую задачу. Участники обсуждают ее негативные стороны и последствия, критикуют существующие варианты выхода из положения.

- Желтая шляпа – отвечает за оптимистическую сторону проблемы. Необходимо найти выгоду (даже если она неочевидная), выявить скрытые полезные ресурсы и возможности.

- Зеленая шляпа – в этом режиме предполагается собственно генерирование идей и поиск новых, нестандартных методов решения задачи.

Ментальные карты

Ментальные карты – метод, направленный на визуализацию связей и активизацию ассоциативного мышления. Он позволяет лучше охватывать всю картину изучаемого вопроса и активизирует творческое мышление благодаря использованию графики.

Как это делается?

Нарисуйте (или напишите) образ проблемы в центре. На ветках, которые от него будут отходить – записывайте свои идеи. Включайте ассоциативное мышление, постепенно разворачивайте каждую ветку на более мелкие – это позволит вам детально проработать каждую новую мысль. Используйте рисунки, делайте карту разноцветной – для большей наглядности и задействования образного мышления.

Метод синектики

Синектика основана на генерировании идей с помощью активного использования аналогий. Это достаточно сложный метод с некоторыми ограничениями. Он предполагает работу над конкретной задачей, а группа синектиков должна быть постоянной и пройти соответствующее обучение. В отличие от брейнсторма здесь допускается критика.

Как это делается?

В процессе обсуждения проблемы участники ищут аналогии, которые можно отнести к 4 классам:

- Прямые аналогии – самые очевидные сходства с исследуемым объектом. Обычно ищутся в других технических или природных объектах. Например, крыло у птицы и самолета.

- Субъективные аналогии – в этом случае креативщик перевоплощается в исследуемый объект, он должен «прочувствовать», каково это – быть им, оценить все те аспекты, которые недоступны обычному логическому подходу.

- Символические аналогии – предусматривает использование метафор и необычных определений обычных вещей, поиск парадоксов и конфликтов в устоявшихся стереотипах. Так, автомобиль можно определить как «легкопередвигающаяся тяжесть».

- Фантастические аналогии – предмет обсуждения и возможности синектиков мысленно лишаются любых преград со стороны физических законов. Допускается все, даже использование волшебной палочки. Это позволяет снять ментальные блоки и полностью раскрепостить творческий потенциал.

Методика SCAMPER

Если предыдущие техники позволяли максимально раскрепостить мышление, то SCAMPER задает ему определенное направление. Это позволяет выдать результат именно в тех случаях, когда свободное мышление не работает. В расширенном виде она представляет собой 60 вопросов и 200 ассоциативных слов.

Как это делается?

SCAMPER представляет собой аббревиатуру, которая обозначает 7 ключевых слов, стимулирующих креативное мышление:

- Substitue (Замещать) – разбейте проблему на компоненты и отдельные процессы и подумайте, чем можно заменить каждый из них.

- Combine (Комбинировать) – объединяйте части проблемы между собой и внешними предметами (или идеями), чтобы создать нечто новое.

- Adapt (Адаптировать) – поразмыслите, как можно по другому использовать уже имеющиеся ресурсы и возможности для решения проблемы.

- Modify/Magnify (Модифицировать/Увеличивать) – ищите, как можно видоизменить и улучшить существующие идеи или процессы, как можно поменять их интенсивность или значимость.

- Put to other uses (Найти другое применение) – подумайте, для каких еще целей можно применить вашу идею.

- Eliminate (Устранить) – упрощайте проблему, разделяйте ее на части и отбрасывайте то, чем можно пожертвовать.

- Rearrange (Переставлять, изменять порядок) – что будет, если нарушить последовательность в вашей задаче? Перевернуть ее с ног на голову или перетасовать ключевые блоки?

Обратный мозговой штурм

Ломать – не строить. Именно эта банальная мысль легла в основу данного метода. Суть его состоит в том, что вы ищете идеи не как решить данную проблему, а как вызвать ее, и что можно сделать, чтобы достичь не нужного эффекта. Это позволяет раскрепостить мозг, сделать процесс мозгового штурма более легким и приятным.

Как это делается?

Сформулируйте проблему, а затем переверните ее. Скажем, вам нужно повысить продажи какого-то конкретного продукта. Следовательно, вы должны думать над тем, как свести их до минимума. После того, как вы проведете мозговой штурм, вам потребуется вновь перевернуть эти идеи, чтобы извлечь из них пользу.

Метод фокальных объектов

Случайность и ассоциативное мышление – две вещи, которые удивительно часто сопровождают великие открытия и великие идеи. Метод фокальных (или случайных) объектов основан на этих двух явлениях. Он заключается в мысленном переносе характеристик произвольно выбранных объектов на предмет рассмотрения.

Как это делается?

- Выберите конкретный объект (он и будет назваться фокальным), который необходимо улучшить (например, внешний аккумулятор – Powerbank).

- Произвольно выберите несколько предметов (яблоко, корабль, Яндекс, коробка).

- Опишите свойства каждого предмета (например, яблоко – натуральное, сочное; корабль – военный, подводный; Яндекс – всезнающий; коробка – картонная, деревянная);

- Переносите свойства на фокальный объект, включайте ассоциативное мышление и выбирайте самые сильные варианты (натуральный – можно сделать стильный корпус из дерева, военный, подводный – можно сделать его водонепроницаемым и противоударным, всезнающий – можно добавить удобный индикатор заряда).

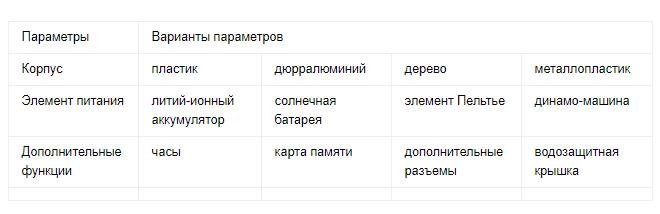

Метод морфологического ящика

Еще одно название – метод морфологического анализа. Он построен на разбиении объекта на составные элементы, для которых указываются различные варианты исполнения. Все это заносится в таблицу, а затем проводится поиск новых комбинаций, которые подчас рождают совершенно неожиданные идеи.

Как это делается?

- Выберите предмет (процесс), с которым вы будете работать.

- Разбейте его на ключевые элементы.

- Придумайте как можно больше различных вариантов для каждого элемента.

- Запишите все это в матричную таблицу.

- Ищите в таблице новые комбинации элементов и их вариантов, чтобы создать нечто новое.

Вот как это выглядит на примере уже рассмотренного Powerbank`а: