Это было, наверное, всегда. Не только в России.

Приходилось читать, что эту штуку породил совок.

Враньё.

Он породил только новое название. «Дедовщина» — что это такое, знают все, потому объяснять не буду.

В закрытых однополых сообществах цук в той или иной форме возникает всегда. Как всегда скисает молоко или всегда на огне закипает вода. Повезёт, если таким кипятком не обварит.

Набоковская Лолита цукала свою толстую школьную подружку. Так и написано (перевод автора, потому ошибка исключается).

В воспоминаниях Д.В.Григоровича очень красочно описан цук в Главном инженерном училище, где учился тогда же ещё один писатель, Ф.М. Достоевский. Достоевский, которого артист Миронов изобразил в кино тусклым неврастеником, вообще-то был очень мужественным человеком и с цуком справился, как позже справился с тяготами каторги. Это дорогого стоит. Характер!

Был и мягкий девичий цук — в пансионах и институтах благородных девиц. Описано у Чарской. Младшая ученица «обожала» старшую и всячески услужала той. До грубых издевательств не доходило. Но сути дела это не меняет.

Удали эти программы ПРЯМО СЕЙЧАС! | Программы для Windows 10

Почему «цук»? Цук — понуканье лошади рывком узды. Стало быть, термин кавалерийский, придумали военные. Они и славились самым ядрёным цуком.

Как это было в благословенные времена, которые обычно изображают в пастельных тонах, а фоном идёт романтический вальс?

Князь В.С.Трубецкой (1892-1937г.г.) в своих «Записках кирасира» оставил одно из самых занятных описаний цука.

Итак, 1912 год, знаменитое Николаевское училище, выпускавшее офицеров для регулярной кавалерии (юнкера составляли т.н. эскадрон) и казачьей конницы (эти юнкера именовались сотней). Здесь учились только дворяне.

Самый свирепый цук царил в именно в эскадроне.

«Каждый юнкер старшего курса имел своего так называемого «зверя», то есть юнкера-первокурсника, над которым он измывался и куражился, как хотел».

Фантазии старших были самые дурацкие.

«Спали юнкера в общих дортуарах вместе — и старшие, и младшие. Бывало, если ночью старшему хотелось в уборную, он будил своего «зверя» и верхом на нём отправлялся за своей естественной нуждой. Это никого не удивляло и считалось вполне нормальным. Если старшему не спалось, он нередко будил младшего и развлекался, заставляя последнего рассказать похабный анекдот или же же говорил ему: «Молодой, пулей назовите имя моей любимой женщины» или «Молодой, пулей назовите полчок, в который я выйду корнетом».

«Молодой» был обязан знать ответы назубок.

И как всё мило обставлено, на «вы»!

«В случае неправильного ответа старший тут же наказывал «зверя», заставляя его приседать на корточки подряд раз тридцать или сорок, приговаривая: «ать-два, аль-два, ать-два». Особенно любили заставлять приседать в сортире у печки».

Старшие, хотя тоже были юнкерами, заставляли «зверей» величать себя «господин корнет».

«Иной раз старшему приходила в голову и такая фантазия: «Молодой! — приказывал он. — Ходите за мной и вопите белугой». И молодой «вопил белугой», неотступно следуя за старшим, куда бы тот ни пошёл, пока старший не командовал: «Отс-ставить!» Бывало, что старшие заставляли младших писать сочинения на самые невероятные темы, например, «Влияние луны на бараний хвост». И молодые беспрекословно выполняли всю эту чепуху, так как ослушаться приказания старшего юнкера не позволяла традиция».

Из юнкеров начальством назначался вахмистр — что-то вроде старосты. Товарищи называли его «земным богом», и «его власть над юнкерами была почти безгранична».

Ещё любопытнее, что громадным авторитетом среди юнкеров пользовались те, кто за скверные успехи в науках был оставлен на второй или третий год. Эти балбесы носили прозвище «генералы школы». «Ходили они по училищу, как вельможи, чувствовали себя героями и «цукали» как угодно и кого угодно в своё удовольствие. Интересоваться науками вообще считалось в училище своего рода дурным тоном. Гульнуть же с хорошей бабёнкой, кутнуть в весёлой компании, а при случае — смазать по роже штатского интеллигента или же подцепить болезнь, про которую в обществе громко не говорят, — вот это были стоящие дела».

Знали ли высшие офицеры и училищное начальство обо всём этом ?

Разумеется! Отцы-командиры юнкеров «относились к цуку скорее одобрительно и, если прямо его не поощряли, то <. >смотрели на это сквозь пальцы, ибо сами в большинстве были питомцами этого замечательного училища, из стен которого, как ни странно,в своё время вышел корнетом знаменитый поэт Лермонтов».

Во дворе училища был скромный памятник поэту.Для Лермонтова два года в этом заведении, по его собственному признанию, были самым «злополучным временем» — и очень понятно, почему.

Но неужели никто никогда не протестовал против глупых и унизительных традиций цука? Неужели невозможно было обойтись без него? Почему юноши из лучших семей терпели измывательства над собой и никогда не жаловались?

«. когда молодой человек попадал в стены училища — первым делом старшие спрашивали его, как он желает жить — «по славной ли училищной традиции или по уставу?»

Того, кто выбирал жизнь по уставу, избавляли от цука, но и товарищем уже не считали. Никогда.

Его называли «красным».

Его бойкотировали, никто с ним не разговаривал, не водился.

«Земной бог» — вахмистр — и взводные юнкера не спускали «красному» ни малейшей оплошности, досаждали его внеочередными нарядами, лишали его отлучек со двора» (по уставу они имели такое право).

А самое главное, что дальнейшая карьера «красного» складывалась не лучшим образом.

«. «красного» по окончании училища никогда бы не принял в свою офицерскую среду ни один гвардейский полк, ибо в каждом полку были выходцы из Николаевского училища, всегда поддерживавшие связь с родным училищем, а потому до их сведения, конечно, доходило, кто из новых юнкеров — «красный».

Потому «красных» всегда было ничтожно мало.

Кн. Трубецкой замечает:»Как это ни кажется странным, но Николаевские юнкера чрезвычайно любили, даже обожали своё училище <. >Да, в училище была особенная публика — неунывающая, весёлая, лихая, а главное — дружно сплочённая».

Таким образом, цук и воплощал эту замечательную дружбу и сплочённость.

Так что всё было на своих местах, что многим теперь так нравится и кажется романтичным —

«Балы, красавицы, лакеи, юнкера,

И вальсы Шуберта, и хруст французской булки»

Источник: cambria-1919.livejournal.com

Расплата за «цук»: юнкерские традиции, стоившие Лермонтову жизни

Во многих армиях мира новички проходили суровые и унизительные испытания. Учебные заведения для офицеров Российской империи не были исключением. Как юнкер Лермонтов измывался над первокурсником Мартыновым? Почему Михаилу Тухачевскому однокашники не хотели подавать руки? За что его недолюбливали солдаты?

Читать ren.tv в

1833 год, Санкт-Петербург, Николаевское кавалерийское училище. Здесь обучалась будущая военная элита Российской империи. Но что творилось в стенах учебного заведения? В спальне юнкеров Михаил Юрьевич Лермонтов – тот самый – едет верхом на первокурснике Николае Мартынове. Через восемь лет он застрелит поэта, а сейчас послушно везет его в уборную посреди ночи.

Мартынов был «зверем» Лермонтова, так называли юнкера-первокурсника. Его считали бесправным существом и прикрепляли к старшему юнкеру в качестве личного «сугубца» под его круглосуточное командование. Сейчас это назвали бы дедовщиной, но в то время в ходу было слово «цук». Что оно означало и какие издевательства терпели первогодки? Почему офицеры поощряли такие традиции?

Как поступали с юнкерами, которые смели бунтовать против «Звериады»? Об этом рассказали эксперты программы «Неизвестная история» с ведущим Борисом Рыжовым на РЕН ТВ!

«Цук»

Офицерство в Российской империи напоминало закрытый мужской клуб, но на пороге этого клуба юнкера ждала серия испытаний, которые называли словом «цук». Этот термин означает резкое движение поводьями в верховой езде. Старшекурсники брали на себя право буквально «объезжать» новичков.

«Новичка встречал дежурный корнет, так себя называли юнкера старшего курса, и спрашивали: «Ну что, зверь, или сугубец, как собираетесь жить, по уставу или по славным традициям?» – рассказал военный историк, председатель совета Общероссийского военно-исторического общественного движения Олег Нельзин.

Жизнь «по славным традициям»

Большинство юнкеров выбирали жизнь «по традициям», а не по уставу. Новобранцев ждал целый год беспрекословного подчинения и муштры, без права на безмятежный сон. Так называемый «зверь» был обязан безошибочно ответить на вопросы «господина корнета» в любом состоянии и в любое время суток. «Зверь»-первогодка должен был на зубок знать не только подробности личной жизни своего «хозяина», но и всю историю русской кавалерии. Были и каверзные вопросы, ответы на которые нужно было зазубрить.

Побои юнкерам не грозили, рукоприкладство считалось уделом плебеев. К тому же за «оскорбление действием» дворянина могли исключить из училища. Если юнкер не угождал «господину корнету», его наказывали изнуряющими приседаниями и отжиманиями.

«Для чего это делалось и почему начальство закрывало на это глаза? Потому что «цук» воспитывал беспрекословное подчинение приказу, это было впоследствии очень важно. Сказали вброд, значит вброд. Сказали в атаку на пулеметы в конном строю, значит в атаку на пулеметы», – поясняет историк Олег Нельзин.

Пропуск в офицерское общество

«Цук» регламентировал все действия юнкера. Каждый свой приказ «господин корнет» сопровождал щелчком пальцами перед носом новичка. Не справился или сделал неуклюже – повтори. И так сотни, а то и тысячи раз, но почти никто из юнкеров не роптал.

«Молодой человек, который решает избежать «цука», тем самым показывает, что не встраивается в фактическую систему отношений, которая имелась в то время. Даже формально будучи офицером, имея чин, такой человек в офицерское общество фактически не входил», – добавляет историк, автор публикаций по отечественной истории XIX–XX веков Игорь Васильев.

«Красный» юнкер Тухачевский

Юнкера, который отказывался соблюдать традиции, называли «красным». Презрительное отношение к нему не менялось даже когда он оканчивал училище и распределялся в полк. Об офицере, который не проходил «цук», тут же узнавали сослуживцы, и на его карьере фактически ставили крест. Исключение – будущий советский маршал Михаил Тухачевский.

Он был «красным» юнкером, но это не мешало ему продвигаться по службе. При этом сам Тухачевский, став офицером, не стеснялся муштровать подчиненных.

«Шкура», как говорят солдаты, была изрядная. Он не требовал службы, а гонял, придирался бессердечно, не вникая в жизненные обстоятельства», – комментирует историк Олег Нельзин.

Учеба в белых перчатках

Негласные традиции касались и учебы. На уроках химии юнкера сидели в белых перчатках. Официально – чтобы руки не пострадали от реактивов и порошков. Но сами кадеты считали, что голыми руками прикасаться к мирным, а значит бесполезным, наукам не следует. Саботаж был настолько сильным, что в начале XX века в Николаевском кавалерийском училище просто исключили химию из программы.

Возможно, именно потому, что «господа корнеты» осуждали мирские науки, Михаил Лермонтов не написал ничего существенного в свои юнкерские годы.

Интересно, что самого Лермонтова участь «зверя» почти не коснулась: еще в начале обучения он сел на молодую, необъезженную лошадь, а та ударила его копытом в правую ногу и расшибла до кости. Поэт долго лечился, начал хромать и вернулся в училище уже уважаемым «господином корнетом». Именно Лермонтов придумал массу испытаний для юнкеров-первогодок и дополнил новыми правилами «Звериаду», неформальный кодекс Николаевского кавалерийского училища.

«Звериада»

«Звериада» хранила неформальные правила училища и сатирическую песнь о славных годах. Каждый год выпускники дополняли ее своими строками, а первогодки заучивали стихи наизусть. Сборник оберегали как зеницу ока – потерять его означало потерять честь всего учебного заведения.

«Начало у всех «Звериад» было одно и то же: «Когда наш корпус основался, тогда разверзлись небеса, завеса надвое распалась, и были слышны голоса. Курите, пейте, веселитесь, посадят в карцер – не беда, учить уроков не трудитесь, не выйдет толка ни черта. Так наливай кадет кадету, кадеты любят пить вино. Вино и женщины, и карты – все для кадета создано». Дальше проходились по всем офицерам, воспитателям, преподавателям», – рассказал историк Олег Нельзин.

Наставники о «Звериаде» знали, но никогда ее не видели, пока однажды на одну из лекций не пришел с инспекцией великий князь Константин Романов. Юнкер – хранитель «Звериады» как раз был у доски. Гость сел за его парту и случайно обнаружил сборник.

«Великий князь встал после урока и забрал «Звериаду» с собой. Все в один голос говорят, что, когда он умер в 1915 году, у него на письменном столе как раз лежала раскрытая «Звериада», – добавляет Олег Нельзин.

По мнению историков, неуставные отношения Лермонтова и Мартынова могли сыграть роковую роль в судьбе поэта. Во время дуэли Лермонтов отказался стрелять, Мартынов тоже колебался. По правилам поединка, время, отпущенное для выстрела, вышло, и поэт начал насмехаться над своим бывшим «зверем». Эти издевки и память о юнкерских годах, возможно, и заставили Мартынова нажать на спусковой крючок.

Разные версии исторических событий, поразительные эпизоды истории, малоизвестные факты и интересные теории – все это и многое другое изучайте в программе «Неизвестная история» с Борисом Рыжовым на РЕН ТВ!

Источник: ren.tv

Дедовщина или «цук»

А вот «Дедовщина» была почти повсеместно в армии. Мне повезло, все, почти все, одного призыва. Я знаю как женщины не любят чисто «женский коллектив», но вы ещё не были в «мужском», где вы целых два года нос к носу в одном здании, койка на койке, в прямом смысле. У-у-у-у. Вот тут вылазит вся гниль из каждого, в ком она есть.

Вы не представляете во скольких она есть.

Явление «дедовщина», столь же распространенное, сколь и обличаемое, не является, увы, принадлежностью только советской или российской армии. От желания показать свою власть над мелким-младшим в закрытом коллективе не могут удержаться представители многих стран и народов, причем вне зависимости от «благородства происхождения» этих самых представителей.

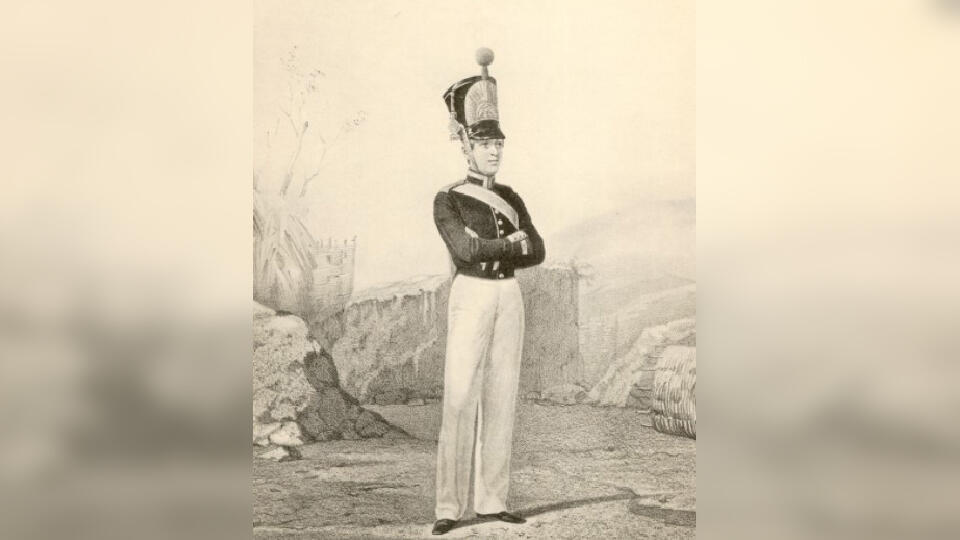

Картинка забугорная, чтобы подчеркнуть интернациональность явления

Само словцо «цук», распространенное среди офицерского дворянского круга дореволюционной России, берет свое происхождение от немецкого Zuck — сделать что-либо одним резким движением (например, движением поводьев остановить лошадь) или Zucht — повиновение, дисциплина.

Правда, там, где имеется скопление малолетних шалопаев невысокой душевной организации, с дисциплиной дела плохи, а вот безусловного повиновения «старшие» от «младших» получить желают.

Князь В.С.Трубецкой (1892-1937г.г.) в «Записках кирасира» описывает эти «традиции военной молодежи» так:

«Каждый юнкер старшего курса имел своего так называемого «зверя», то есть юнкера-первокурсника, над которым он измывался и куражился, как хотел».

«Спали юнкера в общих дортуарах вместе — и старшие, и младшие. Бывало, если ночью старшему хотелось в уборную, он будил своего «зверя» и верхом на нём отправлялся за своей естественной нуждой.»

Прелестные покатушки, не находите?

Кстати, есть версия, что такого рода развлечения стоили жизни М. Ю. Лермонтову, ибо Мартынов, с которым произошла «та самая» дуэль, был слишком давно знаком с поэтом, и был его личным «зверем», на котором будущий поэт отрабатывал свои новшества в «Звериаде» — неформальном кодексе Николаевского кавалерийского училища.

Сам же Лермонтов от похожей участи «молодого» был избавлен стараниями слишком горячей лошади, расшибшей ему ногу до кости — подросток долго лечился, хромал, и вернулся к обучению уже в ранге «старшего», что не помешало изобретательному уму будущего литератора порадовать соучеников новыми придумками по части «дрессировки зверей».

Одним из изобретений был «Нумидийский эскадрон», который устраивался глубокой ночью. Заранее выбрав жертву из «зверей» будущий поэт и его приятели дожидались, когда тот уснёт, и собирали «коня»: Вонлярлярский, Тизенгаузен, Энгельгардт и братья Череновы садились верхом друг на друга, накрывались простыней и брали в руку по стакану воды. Добравшись до постели объекта своей проделки, Лермонтов стремительно срывал со спящего одеяло, и все участники эскадрона выливали на него воду. В этом же составе «эскадрон шалопаев летучих» любил скользить по паркетному полу спальни с намерением сбить с ног всех попадавшихся на пути первокурсников, а тем, кто сопротивлялся шутникам, ночью вставляли в нос наполненную нюхательным табаком бумажную трубку.

Странно было бы, если бы Мартынов, бывший первой жертвой этого остроумия, не затаил чего-нибудь недоброго в душе.

Исследователи придерживаются разных версий проникновения старых традиций в новую армию — кто говорит, что они пришли со «старыми спецами», делившимися не только формальным опытом с новыми.

Кто-то ( и я с ними склонна согласиться ) говорит, что это обычный порядок, устанавливающийся в замкнутых однополых коллективах, вне зависимости от происхождения данного коллектива — законы «стаи» равно действовали на студентов старых немецких университетов (пеннализм), бизютаж (фр. bizutage) в военной школе Сен-Сир, фаггинг (fagging) в Итоне и проч. Такими же порядками, но мягче, славились пансионы для благородных девиц в России, и гораздо более дикими — российские же бурсы (учебные заведения для будущих священнослужителей).

Нравы, царившие в среде будущих священников, описал Н. Г. Помяловский в своих знаменитых «Очерках бурсы» о жизни и быте Александро-невского духовного училища, в котором автор проучился целых восемь лет.

К Карасю подошел цензор и спросил его:

– Видал ли ты Москву?

– Никогда не видал.

– Так я тебе покажу ее.

С этими словами цензор схватил Карасиную голову в свои руки, ущемил ее между ладонями и приподнял новичка в воздухе…

– Ай, пусти! – запищал Карась.

Цензор — это старший ученик, уже «имеющий право».

В 1914 с началом ПМВ всякий «цук» прекратился, да и в первые годы формирования Красной Армии, а так же во время Великой Отечественной ни о чем подобном не было и не могло идти речи — подобные «художества» над молодыми могли закончиться самым печальным образом. Однако, в российскую армию «нравы бурсы» возвратились в 60-х, но к тому времени офицеры, прошедшие Отечественную, уже ушли в отставку.

Кстати, батюшка мой, служивший в рядах СА в самом начале 60-х ни с чем подобным не сталкивался — повезло.

Люди — создания крайне несовершенные, причем вне зависимости от того слоя общества, из которого они произошли. Сколько лет понадобится, чтобы сделать каждого человека — Человеком,и хватит ли на это у человечества времени — не возьмусь предсказывать.

#история #дедовщина #армия

НепоДзензурное традиционно тут:

Сарказм в уксусе, йад с перцем, окололитературные изыскания и прочие деликатесы, взращенные на отечественных реалиях.

Источник: dzen.ru