КИС «АРТ» — комплексная информационная система «Аналитика работы такси». Действующая в Москве и Подмосковье система контроля таксистов.

Как писал «Секрет», она призвана следить за тем, чтобы водители:

- не перерабатывали;

- регулярно проходили медосмотр;

- оформляли все необходимые документы;

- оплачивали штрафы;

- не имели судимости за тяжкие преступления.

Каждый водитель получает цифровой ID. Зарегистрироваться он может на сайте госуслуг или через диспетчерскую службу заказа такси (агрегатора). На каждого таксиста заводят цифровой профиль, куда включают данные о действующих правах, наличии разрешения на перевозку пассажиров, о штрафах, судимостях, количестве отработанных часов.

Система следит за тем, чтобы водители работали не более 40 часов в неделю и максимум 12 часов в сутки. Это время не включает остановки на ремонт и перерывы на отдых. После превышения установленного лимита агрегатор перестанет давать водителю заказы.

Антон Киссе. День за днем. Петросталь — стадион

- водители;

- таксопарки;

- медицинские центры и медработники, проводящие осмотры;

- механики и технические специалисты, проводящие ТО.

Допустить водителя на линию могут только зарегистрированные в КИС «АРТ» медик и механик — они сами заносят в систему отметки о медосмотре таксиста и техосмотре автомобиля.

Те, кто не зарегистрирован в КИС «АРТ», не могут получать заказы от агрегаторов и легально выполнять поездки.

Пример употребления

«КИС «АРТ» отслеживает соблюдение требований, уже прописанных в законе о такси и действующих на территории Москвы и Московской области, таким образом её введение ничего не поменяет для ответственных водителей и таксопарков, а для пассажиров поездки станут ещё удобнее и безопаснее. Важно, чтобы пассажиры были уверены, что их обслуживает профессиональный водитель, который прошёл обязательный медицинский осмотр и своевременный техосмотр автомобиля».

(Глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов — о запуске системы в августе 2021 года.)

Нюансы

Водительский стаж таксиста должен быть не менее 3 лет. Информацию о штрафах, неоплаченных налогах и судимостях КИС «АРТ» получает из баз МВД и налоговой службы. К работе не допустят водителей с непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления — убийства, кражи, причинение серьёзного вреда здоровью. Также допуска лишат водителя, у которого скопилось много неоплаченных штрафов. Для восстановления на работе придётся погасить задолженность.

Водителем такси можно работать с правами России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Иностранцам для создания учётной записи в КИС «АРТ» понадобится паспорт, СНИЛС и действующий аккаунт на «Госуслугах».

Таксопарк обязан контролировать состояние машины и проводить предрейсовые медосмотры. Если в компании нет штатных механиков и медиков, таксистам советуют воспользоваться услугами компаний, которые перечислены в разделе «Организации-партнёры» в КИС «АРТ».

Сын нардепа Киссе выставил счет папе за взятки в университете

Водителю не нужно каждый день заходить в систему, но требуется вовремя вносить данные о новых правах. Чтобы перейти в другой таксопарк, водитель должен сообщить ему свой идентификатор (КИС «АРТ» ID) или номер телефона, на который отправят СМС-код, чтобы привязать профиль таксиста к новому парку.

Факт

Власти Москвы объясняли введение системы КИС «АРТ» необходимостью выполнять решения городской антитеррористической комиссии. В 2020 году она постановила, что таксопарки и агрегаторы должны передавать данные о водителях в региональную навигационную информационную систему. Однако тогда речь шла лишь о передаче данных, а не о системе учёта рабочего времени таксистов.

Цифры

Система обошлась столичному дептрансу в 123 млн рублей — 93 млн получила компания «Интермобилити», ещё почти 30 млн досталось компании «Стандартпроект».

Источник: secretmag.ru

КИС для инфраструктуры

Времена, когда специалисты трудились исключительно за своим рабочим ПК, уже давно канули в лету. Сотрудники заходят в корпоративные системы не только со своих офисных ПК и не только в рабочее время, к активному рабочему процессу подключили целый ряд корпоративных (или даже личных) мобильных устройств. В подобной гетерогенной среде разрозненность инфраструктурного ПО начинает представлять для бизнеса всё более серьезную проблему. Предлагаю поговорить о том, как создать единое рабочее пространство для пользователя, и что в этом плане предлагает Citrix. Всех заинтересовавшихся прошу под кат.

Полвека назад, на первом этапе становления корпоративных информационных систем (КИС) комплексных ИТ-продуктов, интегрирующих в себе различный функционал, не существовало в принципе. По мере повышения зрелости данного рынка мало-помалу понятие «комплексная ИТ-система» становилась более привычным, и этот класс поначалу формировался исключительно за счет продуктов прикладной автоматизации.

Преимущества комплексных систем представлялись очень простыми. Сотрудник предприятия каждый день со своего персонального рабочего места входил в систему и производил в ней некоторые операции, а интеграция функций гарантировала непротиворечивость информационного ресурса предприятия в целом. Ряд вспомогательных систем, призванных обеспечить более производительную, безопасную, эффективную и комфортную для пользователей среду исполнения прикладных систем, конечно, существовали и в то время, но глубокая интеграция их функций была не слишком востребована. Шаблоны использования КИС того времени были предельно простыми и при всей динамике совершенствования информационных технологий почти не менялись со временем.

Сейчас ситуация меняется коренным образом, и эти изменения общеизвестны. Сотрудники заходят в корпоративные системы не только со своих рабочих компьютеров, но и с любых других устройств, включая личные. Делают они это не только в рабочее время и не только внутри периметра ИТ-системы предприятия. Пресловутыми КИС ИТ-ландшафт предприятия тоже давно не ограничивается: самые различные ИТ-сервисы компании часто создают для себя сами в публичных облаках и оттуда же их эксплуатируют.

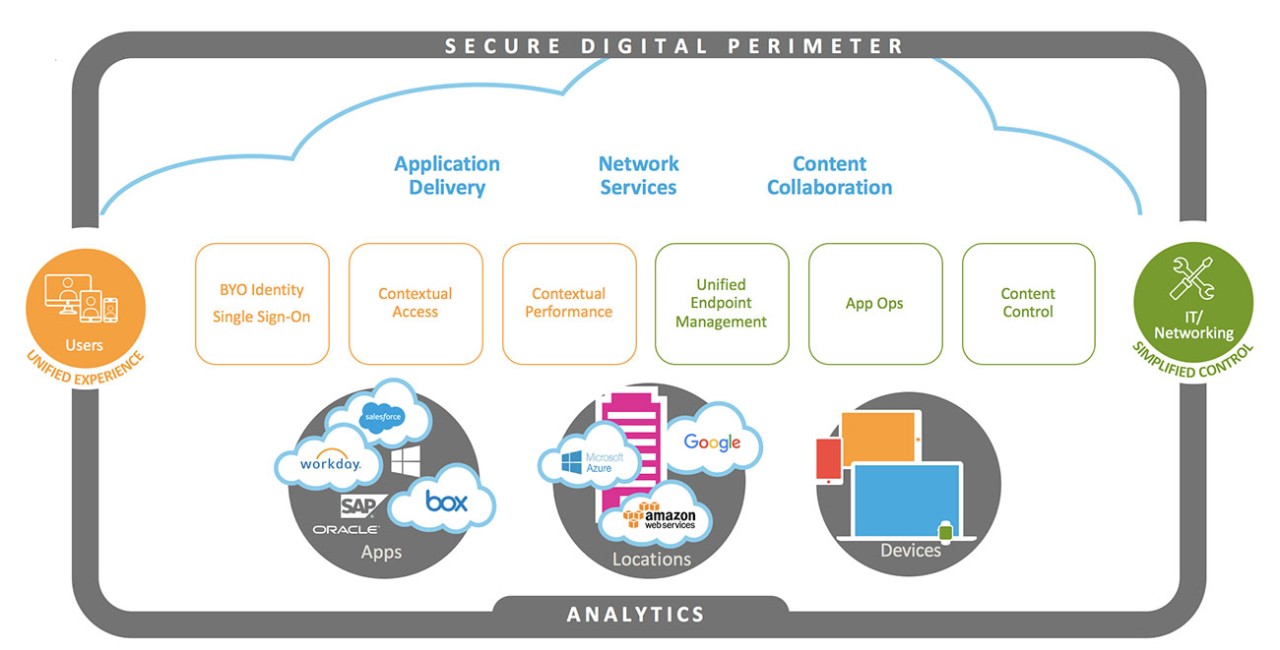

Со всех устройств, приложений и локаций

Итак, сегодня рынку инфраструктурного ПО, как когда-то рынку прикладных систем необходим комплексный функционал, и это объективная тенденция, подтверждаемая в том числе и независимыми исследовательскими компаниями. Надо сказать, что для нас все эти выводы не стали неожиданным открытием, и над созданием единой платформы, объединяющей функционал наших продуктов, мы работали как минимум с 2014 года.

Далее поговорим о тенденции комплексности функционала инфраструктурных систем вообще и на примере деятельности компании Citrix в частности.

Первый вопрос состоит в том, что вообще следует понимать под комплексным функционалом в том случае, когда речь идет о наиболее эффективной поддержке бизнес-пользователей. Речь прежде всего о том, чтобы свести в рамках единой инструментальной среды возможность работы со всеми типами приложений (на сегодня это прежде всего: SaaS, виртуальные, мобильные и классические десктопные приложения, работающие с различными операционными системами), с различным контентом (находящимся в ИТ-системах заказчика или во внешней облачной среде) и с полным спектром используемых в современном бизнесе клиентских устройств (настольных, мобильных систем, и возможно IoT-устройств).

Этот тезис по сути и является основным, когда мы говорим о платформе Citrix Workspace или, как фактически напрямую следует из названия, едином рабочем пространстве, с которым может взаимодействовать корпоративный пользователь.

О структуре и конкретном продуктовом наполнении этого решения мы еще поговорим. А сперва о нескольких важных нюансах, детализирующих тезис комплексности.

1. Формирование полноценной универсальной среды работы невозможно обеспечить в рамках одного продукта. Мы всегда говорим о некоем наборе тесно интегрированных ИТ-продуктов, решающих ту или иную задачу в совокупности.

2. Помимо функций, очень важно обеспечить формирование единого пользовательского интерфейса. Это отдельная задача, которая сегодня, как известно, решается не только на самих клиентских устройствах.

3. Одним из краеугольных камней интеграции инфраструктурных решений на сегодня является концепция Unified Endpoint Management (UEM), соединяющая в себе известные идеи управления классическими клиентскими рабочими местами (CMT – Client Management Tools) с методологией управления корпоративной мобильностью (EMM – Enterprise Mobility Management). Последняя в свою очередь также является симбиозом концепций MDM (Mobile Device Management) и MAM (Mobile Application Management), соответственно отвечающих за управление мобильными устройствами и установленными на них приложениями.

4. Помимо управления приложениями и обеспечения доступа к ним, становится крайне важно обеспечить эффективную работу с информационным ресурсом компании в целом. Он, как известно, превращается в актив бизнеса, имеющий самостоятельную ценность.

Объём информации, который сегодня находится в работе крупных и даже средних предприятий растет чрезвычайно быстрыми темпами. Это общеизвестная и часто произносимая сегодня мысль. Реже говорят о тесно сопряженных с этим ростом качественных сдвигах. А здесь логика примерно следующая — увеличение количества данных формирует мощный потенциал для эффективного развития бизнеса.

Источниками формирования данного ИТ-ресурса, как правило, являются десятки, а иногда и сотни бизнес-приложений, но его ценность сосредоточена именно в его единстве. Весьма чувствительным побочным эффектом формирования единого ИТ-ресурса является то, что он перестает быть связан с каким-либо одним приложением и в смысле поддержки механизмов работы с ним остается как бы «бесхозным».

Чтобы заполнить данный пробел, на помощь зачастую приходит пресловутая концепция «Больших данных». Но скажем честно, в целом ряде случаев это, что называется, стрельба из пушки по воробьям. На практике сейчас куда чаще требуются более простые методы оперативной работы с этими данными и соответственно эффективные, надежные и универсальные механизмы доступа к ним. И тут мы снова возвращаемся к тезису о важности наличия комплексного инфраструктурного ПО.

Интеграция в действии

Перейдем ближе к инструментальной среде Workspace и посмотрим, как эти идеи реализованы в ней. Платформа Citrix Workspace является результатом функционального слияния в единое решение по сути всех продуктов компании, ранее позиционировавшихся отдельно.

Важно, что мы говорим об облачном сервисе, объединяющем в себе все необходимые для работы сотрудника компоненты – виртуализацию десктопов и приложений, управление мобильными ОС и приложениями, а также разнообразными устройствами (Windows, MacOS, Android, AppleTV, IoT и т.д.), а также предоставляет доступ к различным файловым ресурсам, которые нужны пользователю для работы (файловые каталоги, SharePoint, ShareFile совместно с набором коннекторов для популярных облачных хранилищ — Box, DropBox, OneDrive). Решение WorkSpace имеет встроенную поддержку для работы с наиболее популярными офисными и бизнес-приложениями, работающими по модели SaaS (Salesforce, SAP, Workday, Tableau, Oracle, Ariba, GSuite, Office 365 и некоторые другие). В данном случае мы можем говорить не только о доступности прикладной составляющей данных приложений, но и о ряде дополнительных сервисных функций, реализуемых уже со стороны WorkSpace.

Доступ к ряду приложений можно в частности осуществлять с помощью встроенного в WorkSpace браузера с рядом дополнительных функций безопасности. Можно также задействовать функции фильтрации контента, накладывать на экранное изображение специальные «водяные знаки», ограничить возможности копирования информации по принципу copy/paste и т. д. И, наконец, в WorkSpace изначально заложены инструменты интеграции с публичными облачными решениями от лидеров рынка – Amazon, Google, Microsoft и ряда других. Всего в WorkSpace включена поддержка более пятидесяти SaaS-решений, которые полностью интегрируются в корпоративное пространство.

Надо также сказать, что частично функциональность WorkSpace можно реализовать и в режиме локальной установки, но без ряда компонентов.

Cегодняшняя технологическая среда в основном гетерогенна. Как следствие в ней давно отработаны десятки шаблонов взаимодействия пользователей с ИТ-системами, а эффективность каждого из них в том или ином бизнес-сценарии давно доказана.

В этой ситуации самая глубоко-продуманная, функциональная интеграция без решения вопроса оптимизации пользовательского интерфейса не будут иметь успеха. Пользовательский интерфейс Citrix WorkSpace дает сотрудникам возможность отовсюду получать доступ к своим приложениям и контенту, единожды зарегистрировавшись в корпоративной сети.

Надо сказать, что весьма непростая работа в этом направлении велась в со стороны Citrix поэтапно в течение нескольких лет. Начиналось все с концепции сегодня наиболее известной под названием «магазин приложений». Далее она развивалась в сторону формирования кроссплатформенного интерфейса. На сегодняшний день при работе с WorkSpace все приложения и процедуры доступа к данным на всех платформах и с любой локации выглядят совершенно единообразно.

Кроме функциональности и интерфейса огромную роль в построении решений, стимулирующих эффективную работу пользователей в разнородном ИТ-ландшафте компании, играют сервисы администрирования. Сегодня они, естественно, тоже тяготеют к идее комплексности, обретающей более конкретный методический профиль в уже упомянутой концепции Unified Endpoint Management.

В нашем случае Citrix Endpoint Management отвечает за реализацию тех функций, которые традиционно относились к категории MAM и MDM, и поддерживает платформы iOS, Android и Windows 10. Также Citrix предлагает Virtual Apps and Desktops для десктопов под Windows, а также виртуализованных приложений. Если речь идет о клиентских системах, то сегодня уже никак нельзя игнорировать устройства Internet of Things.

Отдельно добавлю про программно-аппаратный комплекс WorkSpace Hub, на сей раз являющееся совместным решением Citrix, NСomputing и ViewSonic. С точки зрения аппаратной платформы речь идет о предельно миниатюрном устройстве размером примерно со спичечный коробок, построенном на базе небезызвестной в мире IoT-решений платформе Raspberry Pi. Тем не менее его вычислительный потенциал и возможности поддержки беспроводной связи вполне позволяют рассматривать данное устройство как основу организации личного информационного интерфейса сотрудника и его электронного взаимодействия с коллегами в офисе. Варианты решения этих задач могут быть практически любыми, которые в принципе возможно построить на базе тех устройств отображения информации, которые в данный момент находятся в окружении сотрудника (десктопы, ноутбуки, настенные панели, планшеты, смартфоны…).

Программная основа WorkSpace Hub в свою очередь тесно связана с реализацией концепции Citrix Casting, которая позволяет в реальном времени транслировать текущую сессию работы с приложением. Сессия может в данный момент быть открыта на мобильном устройстве пользователя и транслироваться на любое средство отображения информации, подключенное к Workspace Hub. При другом варианте сессия с мобильного устройства передаётся как в роуминге на Raspberry Pi устройство. Таким образом, некая условная граница двух основных режимов работы (в офисе и вне офиса), окончательно стирается.

Комплексная система, сколь функциональной она бы ни казалась, наверное, не может быть жизнеспособной без возможности обеспечивать технологичное взаимодействие между различными категориями своих пользователей. В данном случае мы по сути говорим о двух категориях пользователей – сотрудниках, непосредственно работающих с прикладным программным обеспечением посредством решений Citrix, а также администраторов. Связь этих двух категорий традиционно обеспечивалась на базе целого ряда вполне отработанных и популярных в корпоративном мире ITSM-процессов и, конечно же, их информационной поддержки. Citrix в этом плане предлагает интеграцию с решением ServiceNow, позволяющее автоматизировать исполнение наиболее популярных ITSM-процессов (в том числе в режиме максимально приближенном к самообслуживанию пользовательских запросов).

Ну и, конечно, сейчас трудно представить серьезную информационную систему любой категории без систем искусственного интеллекта. Его приложение для каждой ИТ-системы свое.

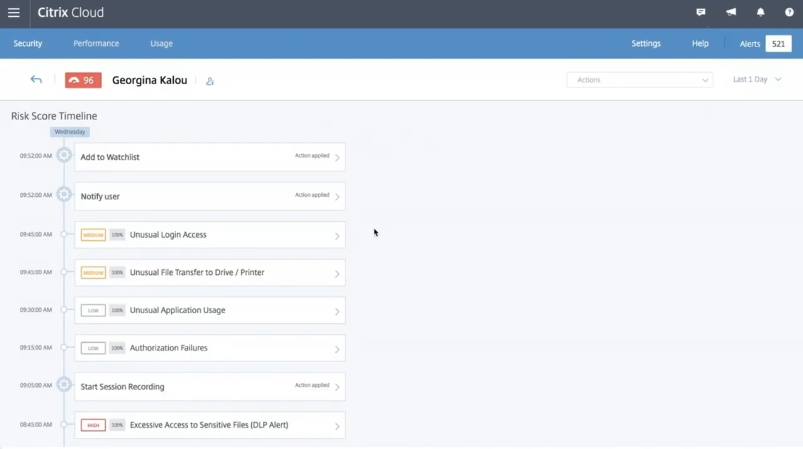

В данном случае мы прежде всего говорим о проактивных механизмах решения проблем с надежностью и производительностью работы основных функций системы и, конечно же, о выявлении потенциальных угроз ИТ-безопасности. Все это реализовано в анонсированном в середине прошлого года решении Citrix Analytics, о котором надо бы сказать чуть подробнее.

Начнём с того, что смысл использования подобных продуктов появляется именно в интегрированной среде. Здесь полезно опять-таки провести аналогию из области прикладного ПО. Согласно хорошо известному тезису применение аналитического ПО становится максимально эффективным в тесно интегрированном ландшафте прикладных систем, а не тогда, когда они функционируют изолированно друг от друга. На то есть масса причин, как правило, связанных с раскрытием потенциала бизнес-анализа.

В нашем случае речь в основном идет о выявлении (с помощью уже вполне промышленных методов Artificial Intelligence и Machine Learning) неких неявных шаблонов, которые в основном указывают на угрозы безопасности, а также на некорректную работу пользователей или ИТ-систем. И тут очень важно, что с помощью Citrix Analytics в рамках Citrix Workspace (а стало быть полностью интегрированной среды) мы можем агрегировать информацию и осуществлять корреляцию данных о пользователях, устройствах, приложениях, сетевом трафике и используемых файлах. Только объединяя все эти ИТ-ресурсы и методы, можно говорить об аналитическом решении сегодняшнего дня.

- citrix

- citrix workspace

- цифровые рабочие места

- citrix analytics

- workspace hub

- virtual apps and desktops

- Citrix Endpoint Management

- MAM

- MDM

- КИС

- IT-инфраструктура

- Виртуализация

- Облачные сервисы

Источник: habr.com

Методичка по КИС

М26 Корпоративные информационные системы : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Информационные системы» / О. Ю. Марьясин, С. Ю. Бойков. – Ярославль : Изд-во ЯГТУ, 2011. – 164 с.

В учебном пособии основное внимание уделено корпоративным информационным системам, их свойствам и значению для управления предприятием. Рассматриваются основные управленческие методологии, концепции и стандарты управления, системы организации документооборота и коллективной работы, системы хранения данных и поддержки принятия решений. Описываются особенности ведущих российских и зарубежных программных систем управления предприятием.

Предназначено для студентов очной и заочной форм обучения при изучении курсов «Корпоративные информационные системы», «Информационные технологии управления предприятием», а также в курсовом проектировании и выполнении выпускных квалификационных работ. Пособие будет также полезно аспирантам и специалистам в области информационных технологий управления предприятием.

УДК 338.24(075.8) ББК 32.973.202

Рецензенты: кафедра математики и информационных технологий ЯГСХА; Н. Н. Аниськина, канд. техн. наук, профессор, ректор ФГБОУ ДПО

«Государственная академия промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова».

Ярославский государственный технический университет, 2011

Рыночная экономика предъявляет жесткие требования к эффективности управления предприятием. Для сохранения положения на рынке предприятию необходимо владеть полной, достоверной, качественной и своевременной информацией для принятия решения. Инструментом достижения этого являются современные интегрированные информационные системы и технологии, которые способны оперативно обеспечить работников управления необходимой информацией и эффективными методами принятия решения. На сегодняшнем уровне развития общества, экономики и техники наиболее современной считается концепция корпоративных информационных систем (КИС).

КИС в последние годы представляют собой очень динамично и всесторонне развивающуюся область информационных систем. Поэтому для ее изучения требуется использование комплексного подхода с привлечением информационных технологий, производственных и экономических информационных систем, логистики, менеджмента, маркетинга, теории систем и системного анализа и других областей знаний.

Цель данного учебного пособия — заложить методически правильные основы знаний, необходимые будущим инженерам-информатикам в области КИС. В результате его изучения студенты должны получить ответы на следующие основные вопросы:

что представляют собой современные КИС;

каково их целевое назначение;

каковы основные типы и архитектуры КИС;

каковы основные концепции и стандарты КИС;

каковы особенности их выбора и внедрения;

новые информационные технологии, используемые в современных

Материал учебного пособия позволит студентам правильно сориентироваться в зарубежных и отечественных программных системах, внедряемых на отечественных предприятиях и организациях.

В учебном пособии также затронуты вопросы, связанные с организаций систем электронного документооборота, систем управления базами и хранилищами данных, систем поддержки и принятия решений. Это объясняется тем, что эти системы и технологии являются необходимыми составляющими современных КИС.

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И СВОЙСТВА КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

1.1. Определение корпоративной информационной системы

Чтобы дать определение корпоративной информационной системы, необходимо отметить, что это понятие состоит из двух отдельных понятий. Первое – это понятие корпорации. Термин “корпорация” происходит от латинского слова corporatio — объединение. Корпорацией называют сложный хозяйствующий субъект, имеющий иерархическую структуру и включающий в себя предприятия самого различного масштаба (в том числе малые и средние) и профиля деятельности: производственные, торговые, транспортные, учебные и т.д. [1].

Второе — понятие информационной системы. Термин информационная система (ИС) используется сейчас как в широком, так и в узком смысле. В самом широком смысле информационная система есть совокупность аппаратного, программного, информационного и организационного обеспечения, а также персонала, предназначенная для того, чтобы своевременно обеспечивать пользователей надлежащей информацией. В узком смысле информационной системой часто называют только подмножество компонент ИС, включающее, например, базу данных, СУБД и специализированные прикладные программы.

Отсюда, корпоративная информационная система (КИС) – это информационная система, предназначенная для комплексной автоматизации всех видов хозяйственной деятельности средних и больших предприятий, в том числе корпораций, состоящих из группы компаний, требующих единого управления. Под это определение подпадают информационные системы очень большого диапазона: от ИС среднего предприятия, которое имеет находящиеся в пределах одного города цеха, склады и магазины, до ИС транснациональных корпораций [1]. Корпоративные информационные системы в основном ориентированы на средние и крупные компании и могут поддерживать территориально разнесенные узлы или сети. Как правило, они имеют иерархическую структуру из нескольких уровней управления.

Имеющаяся на предприятии информация может храниться в разных информационных системах и на разных носителях: как электронных, так и бумажных. Весь объем этой информации образует информационное пространство предприятия. Термин “единое информационное пространство” используется для обозначения такого порядка представления, хранения и использования информации, при котором любые сведения, имеющиеся на предприятии, могут быть получены по запросу в различных срезах и сочетаниях. Очевидно, что при наличии на предприятии нескольких информационных систем и нескольких видов

представления информации (в электронном виде и в виде бумажных документов) задача создания на предприятии единого информационного пространства становится сложной и трудоемкой [2].

Следовательно, КИС должны охватывать все информационные процессы целого предприятия, другими словами, КИС — это определенная совокупность методов и решений для создания единого информационного пространства управления и обеспечения деятельности компании.

Главная цель КИС — эффективное управление всеми ресурсами предприятия (материально-техническими, финансовыми, технологическими и интеллектуальными) для получения максимальной прибыли и удовлетворения материальных и профессиональных потребностей всех сотрудников предприятия.

1.2. Классификация КИС

КИС принято классифицировать по следующим признакам:

1. По функциональным возможностям (по количеству автоматизированных функциональных подсистем). Основные подсистемы, как правило, подлежащие автоматизации:

Управление складом, ассортиментом, закупками (логистические цепочки).

Управление финансовыми потоками.

Управление отношениями с клиентами.

Список автоматизированных функциональных подсистем зависит от специфики конкретного предприятия.

2. По масштабу предприятия. Все предприятия можно разделить на:

крупные корпорации и промышленные предприятия;

Соответственно КИС может быть ориентирована, например, на автоматизацию средних и крупных предприятий.

От этого также зависит стоимость и сроки внедрения КИС. Стоимость КИС для крупных предприятий составляет 100 – 300 тысяч долларов, а сроки внедрения – год и более. Стоимость КИС для среднего бизнеса находится в диапазоне 30-100 тысяч долларов, сроки внедрения — от 2-3 месяцев до года. Для малого бизнеса стоимость КИС составляет несколько тысяч долларов, сроки внедрения до 3 месяцев.

3. КИС условно разделяют на тиражируемые, полузаказные и заказные.

Тиражируемые (коробочные). Такие КИС, как правило, реализуют небольшое число бизнес-процессов предприятия. Часто они вообще не имеют возможности изменений своих функций. Широко используются в малом бизнесе из-за легкости в освоении и низкой цены. Например, к ним можно отнести базовые конфигурации системы 1С.

Полузаказные. Эти КИС нуждаются в настройке на конкретное предприятие, которую осуществляют специалисты фирмыразработчика или их партнеры. Они наиболее гибкие, так как в большей степени удовлетворяют требованиям заказчика, чем тиражируемые системы, и требуют меньших капитальных затрат чем заказные системы.

Заказные. Под заказными КИС обычно понимают системы, создаваемые для конкретного предприятия, не имеющего аналогов, и не подлежащие в дальнейшем тиражированию. Они в наибольшей степени учитывают специфику предприятия. Их разработка связана с большими затратами и, кроме того, их трудно модернизировать. Могут применяться на предприятиях с уникальной спецификой.

4. По архитектуре отличают:

Локальные КИС, в которых все компоненты (БД, СУБД, клиентские приложения) работают на одном компьютере.

Распределѐнные (Distributed) КИС, в которых компоненты распределены по нескольким компьютерам в сети.

Распределѐнные КИС, в свою очередь, делятся на:

файл-серверные КИС (КИС с архитектурой “файл-сервер”). В файлсерверных КИС БД находится на сервере (файл-сервере), а СУБД и клиентские приложения находятся на рабочих станциях;

клиент-серверные КИС (КИС с архитектурой “клиент-сервер”). В клиент-серверных КИС БД и СУБД находятся на сервере, а на рабочих станциях находятся клиентские приложения. В свою очередь, клиент-серверные КИС разделяют на двухзвенные (двухуровневые) и многозвенные (многоуровневые).

Двухзвенные (Two-tier) КИС включают два типа “звеньев”: сервер баз данных, на котором находятся БД и СУБД, и рабочие станции, на которых находятся клиентские приложения. При этом клиентские приложения обращаются к СУБД напрямую. В многозвенных (Multitier) КИС добавляются промежуточные «звенья»: серверы приложений (Application Server). Здесь пользовательские, клиентские приложения не обращаются к СУБД напрямую, они

взаимодействуют с промежуточными звеньями. Серверов приложений может быть несколько (каждый для отдельных услуг);

модель Интернет/Интранет. Это архитектура «клиент-сервер», основанная на Web-технологиях.

1.3. Требования к КИС

КИС должны отвечать целому набору основных требований [3]:

1. Соответствие потребностям и бизнесу предприятия. Например, для одного предприятия требуется КИС высокого уровня, а для другого система такого класса совершенно не оптимальна, и только увеличит издержки;

2. Интегрированность. КИС – это не просто совокупность программ автоматизации бизнес-процессов компании, это интегрированная автоматизированная система, в которой каждому модулю доступна вся необходимая информация, вырабатываемая другими модулями.

3. Комплексность. КИС должна охватывать все уровни управления: от конкретного работника и рабочего места до участка, цеха и предприятия в целом с учетом филиалов, дочерних фирм, сервисных центров и представительств.

4. Поддержка принятых стандартов управления.

5. Модульность. КИС должна иметь модульный принцип построения из функциональных блоков. Модульность позволяет исключить из поставки системы компоненты, которые не вписываются в модель конкретного предприятия или без которых на начальном этапе можно обойтись, что позволяет сэкономить средства. Кроме того, это требование позволяет распараллелить, облегчить и, соответственно, ускорить процесс запуска системы в промышленную эксплуатацию.

6. Открытость. Ни одна система, даже если она создается по специальному заказу, не может быть полной, и в процессе эксплуатации может возникнуть необходимость в дополнениях. Также на функционирующем предприятии могут быть уже работающие и доказавшие свою полезность компоненты. Поэтому КИС должна быть открытой для включения дополнительных модулей;

7. Масштабируемость. Успешно функционирующее предприятие имеет тенденцию к росту, образованию дочерних фирм и филиалов, что может потребовать от КИС увеличения автоматизированных рабочих мест, увеличения объема хранимой и обрабатываемой информации.

8. Адаптивность. Это способность КИС гибко реагировать на рыночную ситуацию, что может быть связано с изменением структуры предприятия и номенклатуры выпускаемых изделий или оказываемых услуг. Кроме того, законодательство имеет меняющийся характер.

9. Надежность. Здесь подразумевается непрерывность функционирования системы в целом даже в условиях частичного выхода из строя отдельных ее элементов.

10. Безопасность. Сюда входит: защита данных от потери, предотвращение несанкционированного доступа к данным изнутри и извне системы, контроль и разграничение прав доступа.

11. Наличие СУБД и клиент-серверных технологий обработки информации.

12. Поддержка Интернет и Интранет;

13. Простота в освоении. Включает: русифицированный эргономичный интерфейс, русифицированную, подробную и хорошо структурированную документацию, возможность обучения персонала на специализированных курсах и стажировки специалистов на предприятиях, где система уже функционирует;

14. Поддержка разработчика. Это получение новых версий программного обеспечения бесплатно или с существенной скидкой, консультации по горячей линии, участие в семинарах, проводимых разработчиками и т.д.

15. Сопровождение. В процессе эксплуатации КИС могут возникать ситуации, требующие оперативного вмешательства квалифицированных специалистов фирмы-разработчика или ее партнеров на месте. Сопровождение включает выезд специалиста на объект заказчика при необходимости внесения изменений в систему, а также установку новых релизов программного обеспечения.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Дайте определения понятия “корпорация”.

2. Дайте определения понятия “корпоративная информационная система”.

3. На какие предприятия ориентированы КИС?

4. Дайте определение термина “единое информационное пространство предприятия”.

5. В чем заключается основная цель КИС?

6. Перечислите основные признаки классификации КИС.

7. В чем заключается различие между коробочными, полузаказными и заказными КИС?

8. Назовите, какую архитектуру имеют современные КИС.

9. Перечислите основные требования, предъявляемые к КИС.

10. Раскройте смысл требований интегрированности и комплексности.

2. УРОВНИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ. МЕТОДОЛОГИИ

И СТАНДАРТЫ УПРАВЛЕНИЯ

2.1. Уровни управления предприятием

Структура и принцип работы любой организации могут быть описаны характерными объективными законами управления. Потребность в управлении возникает в том случае, когда необходима координация действий членов некоторого коллектива, объединенных для достижения общих целей: обеспечения устойчивости функционирования или выживания объекта управления в конкурентной борьбе, получения максимальной прибыли и т. п.

Процесс управления – это целенаправленное воздействие управляющей системы на управляемую, ориентированное на достижение определенной цели и использующее информационный поток. Оптимальное управление заключается в выборе наилучших управляющих воздействий из множества возможных с учетом ограничений и на основе информации о состоянии управляемого объекта и внешней среды [4].

В теории управления для описания объекта, внутреннее устройство которого неизвестно, используется понятие “черный ящик”. Оно позволяет изучать поведение объекта на основе информации о его реакции на разнообразные внешние воздействия. Применим данный прием для описания предприятия как объекта управления (рис. 1).

Задача управления – это наилучшая организация преобразования поступающих на вход ресурсов в конечный продукт.

Рис. 1. Представление предприятия как объекта управления

Эффективность управления предприятием зависит от следующих основных факторов [5]:

насколько информация правильно и полно описывает ситуацию (точность и полнота исходной информации);

насколько быстро информация о состоянии дел и событиях попадает к руководителю (актуальность исходной информации);

насколько качественно принятое решение;

насколько быстро и точно принятое решение доводится до исполнителей;

Источник: studfile.net