Под безопасностью понимается такой уровень опасности, с которым на данном этапе научного и экономического развития можно смириться.

Безопасность — это приемлемый риск. На практике полная безопасность недостижима, пока существует источник опасности.

Безопасность — состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз.

Выделяют следующие виды безопасности:

— Безопасность личная — защищенность людей, обусловленная индивидуальными качествами личности и используемыми ими средствами индивидуальной защиты.

— Безопасность общественная — защищенность людей, обусловленная уровнем организации государственных структур и сознания людей.

— Безопасность национальная — состояние защищенности национальных интересов страны (конституционный строй, суверенитет, территориальная целостность, материальные и духовные ценности).

— Безопасность глобальная — защищенность планеты от внутренних (государств, экологических, природных, техногенных) и внешних (космических, инопланетных) угроз, обеспечивается международным сотрудничеством и соглашениями.

Обеспечение безопасности дорожного движения на предприятии: какие мероприятия включает в себя?

Основными принципами обеспечения безопасности являются:

1. Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина;

3. Системность и комплексность применения федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, другими государственными органами, органами местного самоуправления политических, организационных, социально-экономических, информационных, правовых и иных мер обеспечения безопасности;

4. Приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности;

5. Взаимодействие федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, других государственных органов с общественными объединениями, международными организациями и гражданами в целях обеспечения безопасности.

Деятельность по обеспечению безопасности включает в себя:

1. Прогнозирование, выявление, анализ и оценку угроз безопасности;

2. Определение основных направлений государственной политики и стратегическое планирование в области обеспечения безопасности;

3. Правовое регулирование в области обеспечения безопасности;

4. Разработку и применение комплекса оперативных и долговременных мер по выявлению, предупреждению и устранению угроз безопасности, локализации и нейтрализации последствий их проявления;

5. Применение специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности;

6. Разработку, производство и внедрение современных видов вооружения, военной и специальной техники, а также техники двойного и гражданского назначения в целях обеспечения безопасности;

7. Организацию научной деятельности в области обеспечения безопасности;

8. Координацию деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности;

Программа профессиональной переподготовки Информационная безопасность

9. Финансирование расходов на обеспечение безопасности, контроль за целевым расходованием выделенных средств;

10. Международное сотрудничество в целях обеспечения безопасности.

Методы обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Метод — это путь, способ достижения цели, исходящий из знания наиболее общих закономерностей. При изучении методов обеспечения безопасности жизнедеятельности необходимо знать понятия гомосфера и ноксосфера.

Гомосфера — пространство (рабочая зона), где находится человек в процессе рассматриваемой деятельности.

Ноксосфера (греч. ноксо – опасность) — пространство, в котором постоянно существуют или периодически возникают опасности. На пересечении гомосферы и ноксосферы возникают ЧС и опасности.

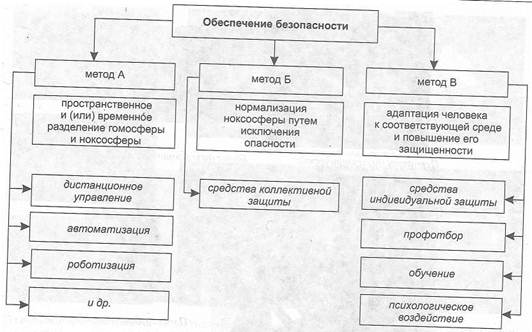

Обеспечение безопасности достигается тремя основными методами (рис. 1.2):

Рис. 1.2. Методы обеспечения безопасности жизнедеятельности

Метод А предполагает пространственное или временное разделение гомосферы и ноксосферы. Достигается средствами дистанционного управления, автоматизации, роботизации и др.

Метод Б — это нормализация ноксосферы путем исключения опасностей. Достигается за счет совокупности мероприятий, защищающих человека от шума, газа, пыли, опасности травмирования и т.п. средствами коллективной защиты.

Метод В включает совокупность средств и приемов, направленных на адаптацию человека к соответствующей среде и повышению его защищенности. Данный метод реализует возможности профотбора, обучения, психологического воздействия, средств индивидуальной защиты.

В реальных условиях эти методы обычно реализуются в совокупности.

Средства обеспечения безопасности жизнедеятельности — это конструктивное, организационное, материальное воплощение, конкретная реализация принципов и методов.

Выделяют:

— средства производственной безопасности;

— средства индивидуальной защиты;

— средства коллективной защиты;

Средства производственной безопасности (СПБ). Это приборы, аппараты, устройства, которые предназначены для оповещения или защиты человека от воздействия опасных производственных и внешних факторов:

— оградительные устройства (стационарные, съемные, несъемные, подвижные, полуподвижные);

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) обеспечивают защиту человека от действия опасных и вредных факторов (рис. 1.3,1.4):

— специальная одежда (костюмы, комплекты) и обувь;

— средства защиты глаз и лица — очки, шлемы, щитки;

— средства защиты органов дыхания — респираторы, противогазы, ватномарлевые повязки, противопылевые тканевые маски;

— защитные дерматологические средства (мази, пасты);

— медицинские средства индивидуальной защиты (индивидуальный перевязочный пакет (ИПП), аптечка индивидуальная (АИ), индивидуальный противохимический пакет);

— санитарная обработка (комплекс мероприятий по частичному или полному удалению с поверхности кожи и слизистых оболочек радиоактивных и отравляющих веществ).

Средства коллективной защиты (СКЗ) — это средства для защиты населения от всех поражающих факторов ЧС (высоких температур, вредных газов, взрывоопасных, радиоактивных, сильнодействующих, ядовитых и отравляющих веществ, ударной волны, проникающей радиации, светового излучения, ядерного взрыва):

— защитные сооружения: общего и специального назначения, встроенные и отдельно стоящие, возводимые заблаговременно и быстровозводимые, по защитным свойствам, вместимости (убежища, укрытия, шахты, метрополитен, щели, траншеи, землянки);

— рассредоточение и эвакуация населения.

Социально-педагогические средства обеспечения безопасности:

— образование и воспитание личности безопасного поведения;

— формирование мышления безопасного типа;

— укрепление дисциплины и правопорядка;

— информирование через различные источники: СМИ, листовки, телевидение, плакаты и т.д.;

— укрепление здоровья и развитие адаптивных возможностей человека;

— формирование правового самосознания личности и общества.

По данным различных источников от 60 до 90% несчастных случаев на производстве происходит по вине пострадавшего.

Возникает вопрос: почему люди, которым от рождения присущ инстинкт самозащиты и самосохранения, столь часто становятся виновниками своих травм? Ведь психически нормальный человек никогда без повода не будет стремиться к травме. Такие случаи происходят либо по независящим от человека причинам, либо когда его побуждают к нарушению правил определенные обстоятельства. Очевидно, чтобы предупредить появление подобных происшествий, нужно, прежде всего, выявить эти побудители и, по возможности, уменьшить их воздействие.

Изучение закономерностей развития человечества показывает, что обстоятельства, способствующие росту числа несчастных случаев возникают по вполне объективным причинам.

Первая причина — с развитием техники опасность растет быстрее, чем человеческое противодействие ей. Это видно из анализа эволюции человека. Внешний вид и физические возможности человека за последние 20-30 тысячелетий практически не изменились, так как развитие шло главным образом в сфере психики, благодаря которой он создавал и совершенствовал орудия труда.

Более того, некоторые его физические качества, вероятно, даже ухудшились: понизилась острота зрения и слуха, не стало былой силы, выносливости. Но, несмотря на это, человек за прошедший период прошел путь от каменного топора до полета в космос.

С развитием орудий труда расширился диапазон воздействия человека на окружающий мир. Очевидно, расширился и круг ответных реакций внешнего мира на человека в процессе труда. Все это привело к тому, что по своим физическим возможностям современный человек существенно отстает от уровня возросшей опасности. И, несмотря на создание новой, более безопасной техники и современных средств защиты, опасность растет быстрее, чем совершенствуются ответные реакции человека.

Вторая причина — рост цены ошибки . Когда первобытный человек допускал ошибку в процессе трудовой деятельности, расплата за нее была не столь велика; он мог поцарапать себе тело колючим растением, уронить на ногу камень, упасть с дерева и т.д. Ошибки же современного человека обходятся ему гораздо дороже: теперь люди гибнут от высокого напряжения, падают с высоты многоэтажных домов, попадают в аварии на транспорте и пр.

Третья причина, способствующая росту травматизма, — адаптация человека к опасности . В наше время техника заняла прочное место в жизни людей: человек тесно связан с ней и дома, и в пути, и на работе. Используя возможности, предоставляемые техникой, и привыкая к ним, человек зачастую забывает, что она является еще и источником повышенной опасности. Постоянное взаимодействие с опасными машинами и механизмами ведет к тому, что человек перестает бояться их и адаптируется к опасности. Нередко из-за текущих мелких выгод он преднамеренно идет на нарушение правил безопасности.

А так как не каждое нарушение влечет за собой несчастный случай, люди, однажды безнаказанно нарушив правила и получив какую-то выгоду, повторяют подобные нарушения. Постепенно происходит адаптация не только к опасности, но и к нарушениям правил. Очевидно, все эти рассмотренные выше закономерности создают некую общую тенденцию, объективно способствующую повышению опасности труда и росту травматизма.

Помимо общих причин существует много разнообразных чисто индивидуальных факторов, главным образом психологического порядка, способствующих преднамеренным нарушениям правил безопасности труда и росту числа несчастных случаев. Это показная смелость, недисциплинированность, склонность к риску и т.д.

Все эти примеры указывают на то, что человеческий фактор в вопросах безопасности труда играет значительно большую роль, чем это принято считать. Более того, с совершенствованием техники, повышением ее надежности и безопасности недостатки человеческого фактора становятся более заметными, поскольку на общем фоне поломок и происшествий ошибки человека приобретают еще больший удельный вес.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник: studopedia.ru

Федеральный закон от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ

Статья 2. Основные принципы обеспечения безопасности

Основными принципами обеспечения безопасности являются:

1) соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина;

3) системность и комплексность применения федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, другими государственными органами, органами местного самоуправления политических, организационных, социально-экономических, информационных, правовых и иных мер обеспечения безопасности;

4) приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности;

5) взаимодействие федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, других государственных органов с общественными объединениями, международными организациями и гражданами в целях обеспечения безопасности.

Статья 3. Содержание деятельности по обеспечению безопасности

Деятельность по обеспечению безопасности включает в себя:

1) прогнозирование, выявление, анализ и оценку угроз безопасности;

2) определение основных направлений государственной политики и стратегическое планирование в области обеспечения безопасности;

3) правовое регулирование в области обеспечения безопасности;

4) разработку и применение комплекса оперативных и долговременных мер по выявлению, предупреждению и устранению угроз безопасности, локализации и нейтрализации последствий их проявления;

5) применение специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности;

6) разработку, производство и внедрение современных видов вооружения, военной и специальной техники, а также техники двойного и гражданского назначения в целях обеспечения безопасности;

7) организацию научной деятельности в области обеспечения безопасности;

8) координацию деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности;

9) финансирование расходов на обеспечение безопасности, контроль за целевым расходованием выделенных средств;

10) международное сотрудничество в целях обеспечения безопасности;

11) осуществление других мероприятий в области обеспечения безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 4. Государственная политика в области обеспечения безопасности

1. Государственная политика в области обеспечения безопасности является частью внутренней и внешней политики Российской Федерации и представляет собой совокупность скоординированных и объединенных единым замыслом политических, организационных, социально-экономических, военных, правовых, информационных, специальных и иных мер.

2. Основные направления государственной политики в области обеспечения безопасности определяет Президент Российской Федерации.

3. Государственная политика в области обеспечения безопасности реализуется федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления на основе стратегии национальной безопасности Российской Федерации, иных концептуальных и доктринальных документов, разрабатываемых Советом Безопасности и утверждаемых Президентом Российской Федерации.

4. Граждане и общественные объединения участвуют в реализации государственной политики в области обеспечения безопасности.

Статья 5. Правовая основа обеспечения безопасности

Правовую основу обеспечения безопасности составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, принятые в пределах их компетенции в области безопасности.

Статья 6. Координация деятельности по обеспечению безопасности

Координацию деятельности по обеспечению безопасности осуществляют Президент Российской Федерации и формируемый и возглавляемый им Совет Безопасности, а также в пределах своей компетенции Правительство Российской Федерации, федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления.

Статья 7. Международное сотрудничество в области обеспечения безопасности

1. Международное сотрудничество Российской Федерации в области обеспечения безопасности осуществляется на основе общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации.

2. Основными целями международного сотрудничества в области обеспечения безопасности являются:

1) охрана суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, предотвращение внутренних и внешних угроз, пресечение действий, направленных на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывов к таким действиям; (В редакции Федерального закона от 09.11.2020 № 365-ФЗ)

2) защита прав и законных интересов российских граждан за рубежом;

3) укрепление отношений со стратегическими партнерами Российской Федерации;

4) участие в деятельности международных организаций, занимающихся проблемами обеспечения безопасности;

5) развитие двусторонних и многосторонних отношений в целях выполнения задач обеспечения безопасности;

6) содействие урегулированию конфликтов, включая участие в миротворческой деятельности.

3. Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации. (Дополнение частью — Федеральный закон от 09.11.2020 № 365-ФЗ)

Глава 2. Полномочия федеральных органов государственной власти, функции органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности

Статья 8. Полномочия Президента Российской Федерации в области обеспечения безопасности

Президент Российской Федерации:

1) определяет основные направления государственной политики в области обеспечения безопасности;

2) утверждает стратегию национальной безопасности Российской Федерации, иные концептуальные и доктринальные документы в области обеспечения безопасности;

3) формирует и возглавляет Совет Безопасности;

4) устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения безопасности, руководство деятельностью которых он осуществляет;

5) в порядке, установленном Федеральным конституционным законом от 30 мая 2001 года № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении», вводит на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях чрезвычайное положение, осуществляет полномочия в области обеспечения режима чрезвычайного положения;

6) принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации:

а) решение о применении специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности;

б) меры по защите граждан от преступных и иных противоправных действий, по противодействию терроризму и экстремизму;

в) меры по защите Российской Федерации и ее граждан в случае принятия иностранными и (или) международными (межгосударственными) органами (организациями) решений или осуществления ими действий, противоречащих интересам Российской Федерации и (или) основам публичного правопорядка Российской Федерации; (Дополнение подпунктом — Федеральный закон от 28.04.2023 № 155-ФЗ)

7) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации вопросы, связанные с обеспечением защиты:

а) информации и государственной тайны;

б) населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

8) осуществляет иные полномочия в области обеспечения безопасности, возложенные на него Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами.

Статья 9. Полномочия палат Федерального Собрания Российской Федерации в области обеспечения безопасности

1. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:

1) рассматривает принятые Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации федеральные законы в области обеспечения безопасности;

2) утверждает указ Президента Российской Федерации о введении чрезвычайного положения;

3) проводит консультации по предложенным Президентом Российской Федерации кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности. (Дополнение пунктом — Федеральный закон от 09.11.2020 № 365-ФЗ)

2. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации принимает федеральные законы в области обеспечения безопасности.

Статья 10. Полномочия Правительства Российской Федерации в области обеспечения безопасности

Правительство Российской Федерации:

1) участвует в определении основных направлений государственной политики в области обеспечения безопасности;

2) формирует федеральные целевые программы в области обеспечения безопасности и обеспечивает их реализацию;

3) устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения безопасности, руководство деятельностью которых оно осуществляет;

4) организует обеспечение федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления средствами и ресурсами, необходимыми для выполнения задач в области обеспечения безопасности;

5) осуществляет иные полномочия в области обеспечения безопасности, возложенные на него Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации.

Статья 11. Полномочия федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения безопасности

Федеральные органы исполнительной власти выполняют задачи в области обеспечения безопасности в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

Статья 12. Функции органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления в пределах своей компетенции обеспечивают исполнение законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности.

Глава 3. Статус Совета Безопасности

Статья 13. Совет Безопасности

1. Совет Безопасности является конституционным совещательным органом, осуществляющим содействие главе государства в реализации его полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, а также поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз. (В редакции Федерального закона от 09.11.2020 № 365-ФЗ)

2. Совет Безопасности формируется и возглавляется Президентом Российской Федерации.

3. Положение о Совете Безопасности Российской Федерации утверждается Президентом Российской Федерации.

4. В целях реализации задач и функций Совета Безопасности Президентом Российской Федерации могут создаваться рабочие органы Совета Безопасности и аппарат Совета Безопасности.

Статья 14. Основные задачи и функции Совета Безопасности

1. Основными задачами Совета Безопасности являются:

1) обеспечение условий для осуществления Президентом Российской Федерации полномочий в области обеспечения безопасности;

2) формирование государственной политики в области обеспечения безопасности и контроль за ее реализацией;

3) прогнозирование, выявление, анализ и оценка угроз безопасности, оценка военной опасности и военной угрозы, выработка мер по их нейтрализации;

4) подготовка предложений Президенту Российской Федерации:

а) о мерах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и преодолению их последствий;

б) о применении специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности;

в) о введении, продлении и об отмене чрезвычайного положения;

5) координация деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации принятых Президентом Российской Федерации решений в области обеспечения безопасности;

6) оценка эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения безопасности.

2. Основными функциями Совета Безопасности являются:

1) рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз, пресечения действий, направленных на отчуждение части территории Российской Федерации, призывов к таким действиям, а также касающихся организации обороны, военного строительства, оборонного производства, военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами, международного сотрудничества в области обеспечения безопасности; (В редакции Федерального закона от 09.11.2020 № 365-ФЗ)

2) анализ информации о реализации основных направлений государственной политики в области обеспечения безопасности, о социально-политической и об экономической ситуации в стране, о соблюдении прав и свобод человека и гражданина;

3) разработка и уточнение стратегии национальной безопасности Российской Федерации, иных концептуальных и доктринальных документов, а также критериев и показателей обеспечения национальной безопасности;

4) осуществление стратегического планирования в области обеспечения безопасности;

5) рассмотрение проектов законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по вопросам, отнесенным к ведению Совета Безопасности;

6) подготовка проектов нормативных правовых актов Президента Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности и осуществления контроля деятельности федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения безопасности;

7) организация работы по подготовке федеральных программ в области обеспечения безопасности и осуществление контроля за их реализацией;

8) организация научных исследований по вопросам, отнесенным к ведению Совета Безопасности.

3. Президент Российской Федерации может возложить на Совет Безопасности иные задачи и функции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 15. Состав Совета Безопасности

1. В состав Совета Безопасности входят Председатель Совета Безопасности Российской Федерации, которым по должности является Президент Российской Федерации; Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации (далее — Заместитель Председателя Совета Безопасности); Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации (далее — Секретарь Совета Безопасности); постоянные члены Совета Безопасности и члены Совета Безопасности.

2. Постоянные члены Совета Безопасности входят в состав Совета Безопасности по должности в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации. Заместитель Председателя Совета Безопасности и Секретарь Совета Безопасности входят в число постоянных членов Совета Безопасности.

3. Заместитель Председателя Совета Безопасности назначается на должность и освобождается от должности Президентом Российской Федерации. Полномочия Заместителя Председателя Совета Безопасности определяются Президентом Российской Федерации. Заместитель Председателя Совета Безопасности обязан сообщать в порядке, предусмотренном указами Президента Российской Федерации, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.

4. Члены Совета Безопасности назначаются Президентом Российской Федерации в порядке, им определяемом.

5. Члены Совета Безопасности принимают участие в заседаниях Совета Безопасности с правом совещательного голоса.

6. Заместителем Председателя Совета Безопасности, Секретарем Совета Безопасности, постоянными членами Совета Безопасности и членами Совета Безопасности могут быть граждане Российской Федерации, не имеющие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. (В редакции Федерального закона от 09.11.2020 № 365-ФЗ)

7. Заместителю Председателя Совета Безопасности, Секретарю Совета Безопасности, постоянным членам Совета Безопасности и членам Совета Безопасности в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации. (Дополнение частью — Федеральный закон от 09.11.2020 № 365-ФЗ)

(Статья в редакции Федерального закона от 06.02.2020 № 6-ФЗ)

Статья 16. Секретарь Совета Безопасности

1. Секретарь Совета Безопасности является должностным лицом, обеспечивающим реализацию возложенных на Совет Безопасности задач и функций.

2. Секретарь Совета Безопасности назначается на должность и освобождается от должности Президентом Российской Федерации, которому подчиняется непосредственно.

3. Полномочия Секретаря Совета Безопасности определяются Президентом Российской Федерации.

4. Секретарь Совета Безопасности обязан сообщать в порядке,

Источник: www.kremlin.ru

Как организовать систему обеспечения пожарной безопасности на предприятии

Чтобы организовать систему обеспечения пожарной безопасности, организуйте системы предотвращения пожаров и системы противопожарной защиты, а также проведите комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

ВНИМАНИЕ

Систему обеспечения пожарной безопасности должны организовать все организации.

Задача такой системы – предотвращать пожары, обеспечивать безопасность людей и защищать имущество. Об этом говорится в статье 5 Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон).

Что включает в себя система предотвращения пожара

Задача системы предотвращения пожаров – не допустить возгорания. Система позволяет исключить возможность:

- образования горючей среды;

- попадания в нее источников зажигания.

Эти задачи решают как на стадии проектирования, так и на стадии эксплуатации.

Исключить условия образования горючей среды можно следующими способами:

- применять негорючие вещества и материалы;

- ограничить массу или объем горючих веществ и материалов;

- использовать наиболее безопасные способы размещения горючих веществ и материалов;

- изолировать горючие среды от источников зажигания;

- поддерживать безопасную концентрацию в среде окислителя или горючих веществ;

- понижать концентрацию окислителя в горючей среде в защищаемом объеме;

- поддерживать температуру и давление среды, при которых распространение пламени исключается;

- автоматизировать технологические процессы, связанные с обращением горючих веществ;

- устанавливать пожароопасное оборудование в отдельных помещениях или на открытых площадках;

- применять устройства защиты производственного оборудования, исключающие выход горючих веществ в помещение, или устройства, исключающие образование в помещении горючей среды;

- удалять из помещений технологического оборудования и коммуникаций пожароопасные отходы производства, отложения пыли, пуха.

Эти способы перечислены в статье 49 Закона.

Исключить условия образования в горючей среде источников зажигания можно следующими способами:

- применять электрооборудование, соответствующее классу пожароопасной или взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси;

- использовать быстродействующие средства защитного отключения электроустановок или других устройств, исключающие появление источников зажигания;

- применять оборудование и режимы проведения технологического процесса, исключающие образование статического электричества;

- обеспечивать здания и оборудование молниезащитой;

- поддерживать безопасную температуру нагрева веществ, материалов и поверхностей, которые контактируют с горючей средой;

- применять способы и устройства ограничения энергии искрового разряда в горючей среде до безопасных значений;

- использовать искробезопасный инструмент при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами;

- ликвидировать условия для теплового, химического или микробиологического самовозгорания веществ, материалов и изделий;

- исключать контакты с воздухом пирофорных веществ;

- применять устройства, исключающие возможность распространения пламени из одного объема в смежный.

Эти способы перечислены в статье 50 Закона.

Что включает в себя система противопожарной защиты

Система противопожарной защиты уберегает людей и имущество от воздействия опасных факторов пожара или ограничивает его последствия. Эти системы должны быть надежными и устойчивыми к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для обеспечения пожарной безопасности.

Защитить людей и имущество от воздействия опасных факторов пожара можно следующими способами:

- применять объемно-планировочные решения и средства, ограничивающие распространение пожара за пределы очага;

- устраивать безопасные эвакуационные пути;

- устанавливать системы обнаружения пожара (пожарные сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- применять системы коллективной защиты (в том числе противодымной) и средства индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

- использовать огнестойкие строительные конструкции и материалы;

- применять огнезащитные составы (в том числе антипирены и огнезащитные краски) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

- устраивать аварийные сливы пожароопасных жидкостей и аварийное стравливание горючих газов из аппаратуры;

- организовывать на технологическом оборудовании системы противовзрывной защиты;

- применять первичные средства пожаротушения;

- использовать автоматические или автономные установки пожаротушения.

Способы защиты указаны в статье 52 Закона.

СИТУАЦИЯ

В каких случаях автомобильные стоянки оборудуют автоматическими системами пожаротушения

Автоматическое пожаротушение в помещениях хранения автомобилей нужно установить в автостоянках закрытого типа (п. 6.5.3 СП 113.13330.2016):

- подземных – независимо от этажности;

- наземных – при двух этажах и более;

- одноэтажных наземных степеней огнестойкости I, II и III площадью 7000 кв. м и более, степени огнестойкости IV, класса конструктивной пожарной опасности C0 площадью 3600 кв. м и более, класса конструктивной пожарной опасности C1 – 2000 кв. м и более, классов конструктивной пожарной опасности C2, C3 – 1000 кв. м и более; при хранении автомобилей в этих зданиях в обособленных боксах – при числе боксов более пяти;

- встроенных в здания другого назначения;

- расположенных под мостами;

- механизированных стоянках автомобилей;

- пристраиваемых к зданиям другого назначения или встраиваемых в эти здания вместимостью не более 10 машино-мест.

Автоматической пожарной сигнализацией оборудуют (п. 6.5.5 СП 113.13330.2016):

- одноэтажные надземные автостоянки закрытого типа площадью менее указанной в пункте 6.5.3 или при количестве до 25 автомашин включительно;

- обособленные боксы и проезды между ними при применении в боксах модульных установок пожаротушения (самосрабатывающих модулей);

- помещения для сервисного обслуживания автомобилей.

В одно- и двухэтажных автостоянках боксового типа с непосредственным выездом наружу из каждого бокса можно не предусматривать автоматическое пожаротушение и сигнализацию.

Таким образом, при соответствии указанным выше требованиям стоянку оборудуют автоматической системой пожаротушения. В противном случае автоматической системой пожаротушения стоянку оборудовать не надо.

Частые нарушения в области пожарной безопасности и гражданской обороны

МЧС актуализировало доклады, где указало наиболее частые нарушения в области пожарной безопасности и гражданской обороны (Доклад МЧС с обобщением и анализом правоприменительной практики, типовых и массовых нарушений обязательных требований от 17.04.2020).

Типовые нарушения по пожарной безопасности:

- использование неисправного или несертифицированного электрооборудования;

- нарушение правил противопожарного режима при проведении пожароопасных работ;

- неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении;

- нарушение правил эксплуатации систем отопления.

Основные нарушения, которые связаны с обеспечением безопасности людей:

Типовые нарушения на объектах защиты, которые связаны с ограничением распространения пожара:

- выделение пожароопасных помещений преградами с ненадлежащим пределом огнестойкости;

- отсутствие противопожарных дверей в дверных проемах пожароопасных помещений;

- неисправность механизмов самозакрывания дверей в эвакуационных лестничных клетках и коридорах.

Типовые нарушения, которые связаны с необеспечением надлежащих условий тушения возможного пожара:

Основные причины типовых нарушений обязательных требований:

- незнание обязательных требований, низкая личная ответственность;

- оптимизация расходов (экономия денежных средств с целью их расходования на иные цели) с целью извлечения максимальной прибыли;

- отсутствие достаточного финансирования бюджетных организаций.

Типовые и массовые нарушения обязательных требований и мероприятий в области гражданской обороны (ГО):

Вопросы создания, содержания и использования в целях ГО запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств:

- не в полной мере обеспечили СИЗ, медицинскими аптечками, коллективными аптечками сотрудников организаций;

- не в полной мере создают запасы средств в целях ГО;

- нет условий и мест для хранения запасов.

Вопросы укрытия наибольшей работающей смены предприятий и населения в защитных сооружениях гражданской обороны (ЗСГО):

- отсутствие ЗСГО при наличии его потребности;

- укрытие работников наибольшей работающей смены организаций и населения в ЗСГО, которые не имеют статус ЗСГО. По факту – заглубленные помещения, на которые отсутствует паспорт ЗСГО;

- отсутствие договоров с подрядчиками на строительство быстровозводимых ЗСГО либо самих ЗСГО;

- укрытие работников наибольшей работающей смены организаций, населения в ЗСГО, которые не готовы к приему укрываемых.

Вопросы содержания ЗСГО:

- нарушение эксплуатации ЗСГО в мирное время;

- нарушение сохранности и технической готовности конструкций и оборудования ЗСГО;

- отсутствие комплексной оценки технического состояния защитных сооружений гражданской обороны.

Вопросы подготовки руководителей, сотрудников органов власти и организаций, населения в области ГО:

- нарушение сроков обучения в области ГО должностных лиц и работников ГО, которых впервые назначили на должность в течение первого года работы;

- нарушение сроков повышения квалификации;

- не создана и не поддерживается в рабочем состоянии учебно-материальная база для подготовки сотрудников в области ГО.

Как провести оценку пожарного риска по новым правилам

24.07.2020 опубликовано Постановление Правительства РФ №1024 от 22.07.2020, согласно которого с 1 января 2021 года начнут действовать новые правила проведения расчетов по оценке пожарного риска, которые заменят прежний порядок, утвержденный постановлением Правительства от 31.03.2009 № 272.

Оценку пожарного риска нужно будет проводить путем сопоставления расчетных величин пожарного риска с нормативными значениями, которые установлены техрегламентом о требованиях пожарной безопасности. Определять расчетные величины необходимо по методикам МЧС, которые разрабатывают на основании:

- анализа пожарной опасности объекта защиты;

- определения частоты возникновения пожара;

- построения полей опасных факторов пожара для различных сценариев его развития;

- оценки последствий воздействия опасных факторов пожара на людей для различных сценариев его развития;

- учета состава системы обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

- учета степени опасности для группы людей в результате воздействия опасных факторов пожара, которые ведут к гибели 10 человек и более, при проведении расчета по оценке социального пожарного риска.

Результаты расчета по оценке пожарного риска нужно будет оформить в виде отчета, который должен содержать:

- наименование и адрес объекта защиты;

- анализ пожарной опасности объекта защиты;

- исходные данные для проведения расчета по оценке пожарного риска;

- наименование использованной методики расчета по оценке пожарного риска;

- значения расчетных величин пожарного риска для объекта защиты;

- вывод о соответствии или несоответствии расчетных величин пожарного риска соответствующим нормативным значениям.

Источник: ucstroitel.ru