Дубровина, Е. А. Исследовательское обучение как средство формирования информационной компетентности студентов / Е. А. Дубровина. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2010. — № 4 (15). — С. 322-326. — URL: https://moluch.ru/archive/15/1393/ (дата обращения: 12.07.2023).

Одной из задач современного образовательного процесса является подготовка специалиста, востребованного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией.

Для современного общества явно недостаточно только усвоения определенной суммы знаний по различным дисциплинам. Развитие у студентов самостоятельности и способности к самоорганизации, коммуникабельности и толерантности, формирование исследовательских умений и навыков – основная цель образования. Ведь именно исследовательские умения и навыки необходимы современному специалисту, чтобы эффективно работать в быстро меняющемся мире.

Уровень подготовленности специалиста к научно-исследовательской деятельности зависит от того, как сформированы у него исследовательские умения. Без систематического, непрерывного формирования исследовательских умений и навыков всех студентов невозможно выполнение требований, заявленных Государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования.

Алисов Евгений Анатольевич | ИПО (Исследовательское и проектное обучение)

Профессиональное учебное заведение должно обеспечить подготовку специалистов, которые смогут адаптироваться к условиям и требованиям рынка труда, использовать новые технические разработки, применять свои творческие способности, исследовательские умения и навыки. Эти умения не возникают сами собой – их необходимо формировать и развивать в ходе выполнения специально подобранных заданий и тренингов.

Важность и необходимость развития исследовательского подхода в обучении рассматривали Н.Г. Алексеев, А.С. Обухов, А.И. Савенков, Т.А. Файн, И.Д.

Чечель и другие. Предложенная ими методика позволяет использовать исследовательский подход в обучении и организовать исследовательскую деятельность студентов.

Ситуация складывается таким образом, что к специалистам любой области предъявляются все более жесткие требования по умению работать на персональном компьютере, практическому использованию информационных технологий. Целый ряд исследований сегодня показывает, что готовность специалиста во многом определяется умением использовать информационные технологии в своей профессиональной деятельности.

Особую значимость сегодня приобретает исследовательское обучение, которое выступает фактором саморазвития, самоопределения студента, оказывает существенное влияние на личностно профессиональное становление специалиста. Главная особенность исследовательского обучения – активизировать учебную работу студентов, придав ей исследовательский, творческий характер и, таким образом, передать учащимся инициативу в организации познавательной деятельности.

В педагогической психологии и педагогике есть специальный термин – «исследовательское обучение». Так именуется подход к обучению, построенный на основе естественного стремления ребенка к самостоятельному изучению окружающего. Главная цель исследовательского обучения – формирование способностей самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые способы деятельности в любой сфере человеческой культуры [1, с. 2].

Элементы исследовательского обучения

Сущность исследовательского подхода к обучению состоит:

· во введении общих и частных методов научного исследования в процесс учебного познания на всех его этапах (от восприятия до применения на практике);

· в организации учебной и внеучебной поисково-творческой деятельности;

· в актуализации внутрипредметных и межпредметных связей;

· в усложнении содержательной и совершенствовании процессуальной сторон познавательной деятельности;

· в изменении характера взаимоотношений «преподаватель – студент – коллектив студентов» в сторону сотрудничества.

Главная задача современного образования смещается с трансляции знаний на развитие у студентов потребностей и способностей эти знания добывать;

— студент не просто потребляет информацию, а сам порождает знание;

— сочетание продуктивных и репродуктивных методов обучения. Далеко не всё, что следует освоить студенту, он должен открывать в ходе самостоятельного исследования. А потому использование исследовательских методов обучения должно сочетаться с применением методов репродуктивных.

Образовательная программа, выстроенная в соответствии с идеей исследовательского обучения, состоит из трех компонентов, а, следовательно, включает три относительно самостоятельные подпрограммы:

— Тренинг. Специальные занятия по приобретению студентами специальных знаний и развитию у них умений и навыков исследовательского поиска.

— Исследовательская практика. Проведение студентами самостоятельных исследований и выполнение ими творческих проектов.

— Мониторинг. Содержание и организация мероприятий, необходимых для оценки и управления процессом решения задач исследовательского обучения (мини-курсы, конференции, защиты исследовательских работ и творческих проектов и др.)

В ходе тренинга развития исследовательских способностей студенты должны овладеть специальными знаниями, умениями и навыками исследовательского поиска [2, с 19].

А.И. Савенков считает, что под общими исследовательскими умениями и навыками понимают следующее: умение видеть проблемы; умение использовать технику формулировки вопросов; умение формулировать исследовательские гипотезы; умение давать определение понятиям; умение классифицировать; умения и навыки наблюдения; умения и навыки проведения эксперимента; умения делать выводы; умения и навыки работы с текстом; навык конспектирования; умения доказывать и защищать свои идеи.

Вполне вероятно, что представленный список не полон. Но можно утверждать, тем не менее, что его основные позиции отражают суть описываемых явлений, а возможные дополнения к нему носят лишь частный характер.

Важно понимать, что в современном мире исследовательские умения и навыки необходимы не только тем, чья жизнь связана с научной работой, это требуется каждому человеку. Универсальные умения и навыки исследовательского поведения требуются в наше время в самых разных сферах жизни. Подготовка студента к исследовательской деятельности, обучение его исследовательским умениям и навыкам становится важнейшей задачей современного образования [1, с 4].

Подготовка специалиста, способного мыслить творчески, самостоятельно применять решения в трудных ситуациях, ориентироваться в информационном пространстве – приоритетное направление в современном образовании. Именно поэтому, ремесло преподавателя заключается в умении выбрать для себя оптимальный набор методов, средств и форм обучения, обеспечивающих эффективность учебного процесса, исходя из его целей и задач. Стоит отметить, что использования только традиционных методов не может полностью обеспечить формирование исследовательских умений и навыков студентов. Целесообразно обращаться к таким приемам и методам, как технологии коллективного способа обучения, игры (интеллектуально-познавательные, развивающие, деловые, ролевые), исследования, работа с источниками, диспуты, выполнение развивающих комплексных заданий и лабораторно-практических работ. Преподаватель не должен быть только источником знания, он должен стать организатором процесса обучения, главная цель которого – формирование у студентов исследовательских умений и навыков.

Центральное место в процессе формирования необходимых компетенций занимают дисциплины по изучения информационных технологий. Однако не стоит забывать, что ни компьютер, ни информационные технологии сами по себе не способны сформировать у студентов присущие им качества, они являются лишь вспомогательными средствами решения мировоззренческих задач, а найти эти решения студент может лишь с помощью грамотного, творчески работающего преподавателя. Следовательно, задачей преподавателя на уроках информатики является формирование у студентов информационной компетентности – одного из основных приоритетов в современном общем образовании, который носит общеучебный и общеинтеллектуальный характер.

При использовании традиционной методики преподавания вся нагрузка ложится на преподавателя, нагрузка студентов минимальна в плане учебной деятельности. Преподаватель при такой методике преподавания играет роль “Умельца”, то есть он передает предмет, который он знает, не давая возможность студентам самим формировать навыки поисковой, исследовательской и других деятельностей на учебных занятиях. Другими словами, студенты приходят на уроки, чтобы получить весь готовый материал, не прилагая усилий на его поиск, обработку. Они при такой методике проведения занятий затрудняются в будущем времени искать, добывать какие – то знания самостоятельно, затрудняются самостоятельно делать выводы, доказывать свою точку зрения, другими словами, “не умеют работать” с информацией.

Такой методики преподавания дисциплины недостаточно для более качественного усвоения материала. Приходится искать новую методику преподавания.

Известные специалисты в области теории обучения М.Н. Скаткин и И. Я. Лернер, выделяли пять основных, общедидактических методов обучения: объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный, репродуктивный, проблемный, частично-поисковый (эвристический), исследовательский.

Эти методы авторы делили на две более крупные группы: «репродуктивную» (первый и второй методы) и «продуктивную» (четвертый и пятый методы). К первой группе относятся методы, посредством которых ученик усваивает готовые знания и репродуцирует или воспроизводит уже известные ему способы деятельности. Вторая группа методов характеризуется тем, что посредством их ученик самостоятельно открывает субъективно и объективно новые знания в результате собственной исследовательской, творческой деятельности. Проблемное изложение – промежуточная группа. Оно в равной мере предполагает как усвоение готовой информации, так и элементы исследовательского поиска [3 с. 67].

Проблемное обучение является одним из основных методов, который использует преподаватель информатики и информационных технологий для формирования исследовательских умений и навыков у студентов.

Сегодня под проблемным обучением понимается такая организация учебных занятий, которая предполагает создание под руководством преподавателя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность студентов по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей.

Не так важно приобретенное знание, как развитие способности мышления.

Начальным моментом мыслительного процесса обычно является проблемная ситуация. Это познавательная задача, которая характеризуется противоречием между имеющимися знаниями, умениями, отношениями и предъявляемым требованием. Мыслить человек начинает, когда у него появляется потребность что-то понять. Мышление обычно начинается с проблемы или вопроса, с удивления или недоразумения, с противоречия.

Сама проблема идет впереди знаний студентов, она принуждает их искать и находить нужную информацию, получать знания из различных источников информации.

По степени проблемности различают три основных уровня проблемных ситуаций:

· проблемное изложение, при котором сам преподаватель ставит проблему и находи ее решение;

· проблемная ситуация, при которой преподаватель ставит проблему, а поиск ее решения осуществляется совместно со студентами;

· творческое обучение, предполагающее активное участие учащихся в формулировании проблемы и поиска ее решения. Эта форма обучения наиболее целесообразна при организации и проведении учебно-исследовательских работ и научных работ [4 с. 57].

Методических приемов создания проблемных ситуаций множество:

· преподаватель подводит студентов к противоречию и предлагает им самим найти способ его разрешения;

· сталкивает противоречия практической деятельности;

· излагает различные точки зрения на одну и ту же проблему;

· побуждает студентов делать сравнения, обобщения, выводы из ситуаций, сопоставлять факты;

· ставит конкретные вопросы на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику рассуждения;

· определяет проблемные теоретические и практические задания;

· ставит проблемные задачи с недостаточными или избыточными исходными данными, с неопределенностью в постановке вопроса, с противоречивыми данными, с заведомо допущенными ошибками, с ограниченным временем решения [5 с. 35].

Проблемное обучение – более трудная деятельность для преподавателя и студентов, чем работа с готовыми заданиями, материалами. Но если эта система, система проблемного обучения, выстроена, то она окупит себя многократно.

Имеются результаты работы исследований психологов, где детей обучали разными методами: методами с готовыми материалами, заданиями, с одной стороны, и методами проблемного обучения – с другой.

· На начальном этапе усвоение знаний, умений и навыков происходит быстрее, если даются готовые задания и готовые приемы работы с ними;

· На последующих этапах, когда приходится решать новые задачи и от учащегося требуется умение переноса знаний, умений и навыков, то преимущество переходит на ту сторону, где детей обучали с помощью технологии проблемного обучения.

Приведем некоторое описание проблемных ситуаций при изучении отдельных тем курса информатики:

Тема “Заполнение электронной таблицы данными и формулами”

После темы “Понятие электронной таблицы. Типы ячеек электронной таблицы” студенты знают адресацию ячеек “пересечение имени столбца и номера строки”. Предлагается задача по формированию отчета о ценах на купленную мебель

Обязательное требование при решении задачи – формулу в столбце С обязательно копировать!

Источник: moluch.ru

Исследовательский метод в обучении

Исследовательский метод – это прием, посредством которого организуется творческая работа учащихся, направленная на решение новых, нестандартных, ранее не затрагиваемых проблем и учебных задач.

Применение исследовательского метода в обучении началось около двух столетий назад. Он рассматривался в качестве методики организации процесса преподавания и базировался на самостоятельном процессе наблюдения за реально существующими процессами и явлениями окружающего мира и формулировке логически обоснованных выводов на основе наблюдения. Первоначально, такой метод не использовался в обучении всем дисциплинам. В основном его применяли на уроках, где изучались естественно-научные процессы и явления. Например, химии и биологии.

Чат педагогов

в Telegram

Обменивайся опытом и материалами с другими студентами и преподавателями!

Сущность и значение исследовательского метода в учебном процессе

Исследовательский метод основывается на поэтапном логическом мышлении. Предполагается, что процесс исследования проходит в несколько стадий:

- Процесс наблюдения за объектами, процесса и явлениями и постановка проблемы.

- Предварительные вывода, возможные решения проблем на основе наблюдаемых фактов и событий.

- Проведение аналитических мероприятий и исследования, сделанных предположений и выбор одного из них, максимально подходящего для решения, поставленной учебно-воспитательной задачи.

- Заключительный этап проверки выбранной гипотезы и ее окончательное утверждение.

Такая структура исследовательского процесса свидетельствует о том, что, посредством применения исследовательского метода в обучении, происходит формирование умозаключений, сделанных от определенных фактов, которые были самостоятельно рассмотрены и исследованы учащимися.

Исследовательский метод предполагает обширную педагогическую работу, направленную на ознакомление учащихся с приемами самостоятельной работы с различными фактами, объектами окружающего мира, их изучение и обоснование. В задачу учащегося не входит простое наблюдение. Оно должно сопровождаться логическим мыслительным процессом, на основании которого будут сделаны грамотные выводы и разработаны варианты решения, поставленных вопросов и проблем по определенной учебной теме, дисциплине, направлению деятельности.

«Исследовательский метод в обучении »

Готовые курсовые работы и рефераты

Решение учебных вопросов в 2 клика

Помощь в написании учебной работы

Рисунок 1. Исследовательский метод в обучении. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

Применение исследовательского метода ориентировано на обдумывающее наблюдение. Дети должны научится запоминать увиденные факты и воплощать их на практике, посредством словесного описания, графической прорисовки, построении схемы или модели. На основании увиденного и зафиксированного, учащиеся делают самостоятельные выводы, что развивает их мыслительную деятельность, формирует запас простых обобщений, развивает навыки построения точного, логически обоснованного знания.

Применение исследовательского метода зависит от конкретной учебной дисциплины. Не возможно применять его по единой схеме для каждого учебного предмета. Естественно, что существуют принципы и правила применения исследовательского метода в обучении, но для каждого направления деятельности он имеет свои нюансы.

Замечание 1

Сущность исследовательского метода заключается в постановке обучающимися проблемного вопроса, который имеет форму исследовательских заданий и требует самостоятельного разрешения на основе применения креативного мышления и творческого подхода.

Рисунок 2. Исследовательский метод в обучении. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

Целевое и функциональное назначение исследовательского метода в обучении

Основным целевым назначением применения исследовательского метода является его сущностное значение т.е. развитие у учащихся навыков определения проблемных моментов и ситуаций, самостоятельной постановки задач обучения и поиска путей их достижения.

Помимо общей целей можно выделить ряд частных, на которые ориентируется использование исследовательского метода в отдельных направлениях учебно-воспитательной работы. К ним относятся следующие цели:

- Приобщение учащихся к порядку и процессу формирования нового научного знания.

- Изучение и овладение креативными разновидностями познавательной деятельности.

- Развитие навыков применения в учебном процесс различных информационных источников: учебной, нормативной, методической литературы, исторического научного опыта, данных статистики, интернет-ресурсов.

- Формирование навыков пользования компьютерной техникой и технологиями, программными продуктами.

- Формирование способности к выражению своих идей, мыслей, навыков отстаивания своей точки зрения, своих целей и установок.

Применение исследовательского метода в процессе обучения не устраняет ведущую роль педагога в его организации. Педагог занимается подготовкой исследовательского процесса, планирует и прогнозирует прохождение каждой стадии этой работы. Помимо этого, исследовательская методика требует от педагога глубокого знания предметной области изучения и регулярного повышения своей квалификации. Необходимо интересоваться научными новостями, развивать свои познания в области применения нестандартных научных методик, уметь применять рационализаторский подход в работе, находить новаторские решения педагогических задач и передавать свои знания учащимся.

Кроме того, педагог приобщает учащихся к постановке целей исследования, выработке задач, знакомит с правилами выбора оборудования, которое будет использовано в ходе исследования, правилами его использования и порядком экспериментальных действий.

Функциональное значение исследовательского метода заключается в том, что он:

- Способствует воспитанию познавательной активности учащихся;

- Развивает стремление к процессу обучения, раскрытию своих творческих задатков;

- Формирует положительное отношение к учебно-познавательной деятельности;

- Развивает у учащихся обширные и глубокие знания в различных научных направлениях и позволяет находить пути их действенного практического применения;

- Активизирует мыслительную работу и развивает интеллектуальные навыки учащихся;

- Способствует освоению учащимися методов научного познания;

- Формирует навыки самостоятельности в познавательной сфере деятельности.

Источник: spravochnick.ru

Как построить урок на исследовательском подходе и что это вам даёт

Про международный бакалавриат многие из нас уже слышали, но вряд ли кто-то даже из родителей обучающихся по этой системе сможет с лёгкостью объяснить суть подхода. Наш блогер Елена Смит, уже больше 20 лет работающая в системе образования, рассказывает об истоках и плюсах исследовательского подхода.

Исследовательский подход (inquiry based learning) или обучение путём открытия — педагогический подход, разработанный в 1960-х годах как ответ на традиционные формы обучения, в которых требовалось запоминать информацию из учебных материалов.[4] Философия «обучения через открытие» происходит из конструктивистских теорий обучения, таких, как работы Пиаже[1], Дьюи[2], Л.С. Выготского[3] и Фрейре[4].

Работы этих учёных изучает любой студент педагогического института, любой уважающий себя учитель знает и истоки системно-деятельностного подхода в отечественной педагогике.

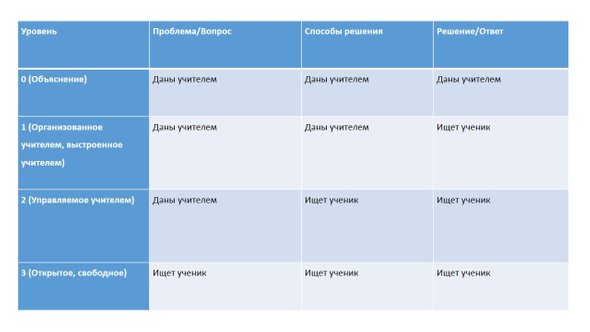

При этом важно понимать, что эти уровни не противопоставляются на практике друг другу, они все используются в процессе обучения, но с разными целями.

Объяснение (сonfirmation inquiry) — учитель задаёт вопрос, ставит задачу, даёт ответ, объясняет способы её решения. Задача учеников — познакомиться со стратегиями критического мышления, позволяющими решать подобные задачи, познакомиться с тем или иным методом познания.

Организованное исследование (structured inquiry) — учитель даёт вопрос или задание, алгоритм решения. Ученики должны, используя предложенный метод, найти решение и его обосновать.

Управляемое исследование (guided inquiry) — учитель даёт ученикам задачу, для решения которой ученики объединяются в группы.

Открытое, свободное исследование (open inquiry) — учитель даёт только время и поддержку. Ученики сами формулируют задачу для решения, методы, а в итоге представляют результаты для обсуждения и дальнейшего изучения.

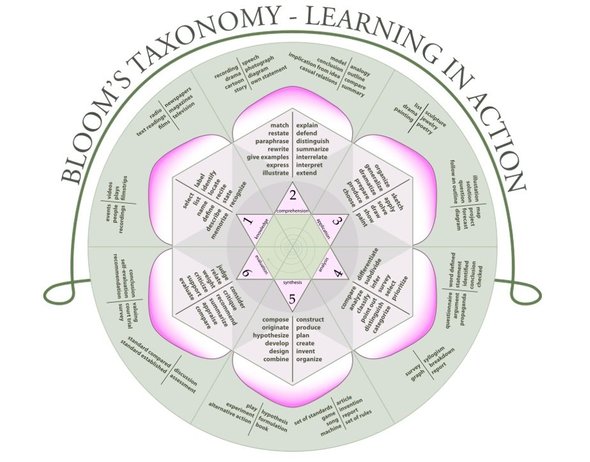

Эти уровни применения исследовательских навыков также называют типами исследовательской деятельности. Вне зависимости от того, какой тип использует учитель, основная цель — развивать навыки анализа, синтеза и оценки информации (индикаторы развития навыков мышления высокого порядка в соответствии с таксономией Блума[6] (Рисунок 2).

Учителям, которые живут в цифровом пространстве, будет интересно познакомиться с падагогическим колесом (padagogy wheel) Аллана Кара[7], где он представил на диаграмме, какие приложения и программы развивают тот или иной уровень таксономии.

Ещё одна репрезентация когнитивной таксономии представлена на рисунке 3, здесь же можно увидеть некоторые примеры заданий на развитие тех или иных умений.

Примечательно, что в педагогике чаще всего идёт отсылка к когнитивной пирамиде, представленной на рисунке 2, мало кто упоминает об ещё одной таксономии, созданной Б. Блумом. Для международного бакалавриата она не менее важна. Это таксономия, затрагивающая аффективную область обучения. Всё, что связано с чувствами, эмоциями и настроением в процессе обучения.

Восприятие. Осведомлённость, готовность услышать, избирательное внимание. Пример: слушать других с уважением. Ключевые слова: признание, просьба, внимательность, вежливость, понимать, слушать.

Реагирование. Активное участие со стороны обучающихся, реакция на определённое явление, готовность отвечать и мотивация. Примеры: участие в обсуждениях в классе, создание презентаций. Ключевые слова: ответить, помочь, выполнить, приветствовать, помогать, исполнить, рассказать.

Усвоение ценностей. Ценность, которую человек придаёт конкретному явлению, объекту, человеку или событию. Варьируется от простого принятия до более сложных состояний. Примеры: демонстрация веры в демократический процесс, чувствительность к индивидуальным и культурным различиям (ценностное разнообразие).

Учение является обязательным, придерживается своего слова, предлагает план социального оздоровления. Ключевые слова: ценить, беречь, демонстрация, инициировать, приглашать, присоединяться, уважать, делиться.

Организация ценностей. Ученик объединяет ценности в приоритеты, противопоставляя различные ценности, разрешая конфликты между ними и создавая уникальную систему ценностей. Акцент делается на сравнении, соотношении и синтезе ценностей. Примеры: ученик признаёт необходимость обеспечения баланса между свободой и ответственным поведением, принимает профессиональные этические нормы. Ключевые слова: связать, сравнить, синтезировать.

Интернализация ценностей. Ученик имеет систему ценностей, которая контролирует его поведение. Такое поведение является повсеместным, последовательным, предсказуемым. Пример: ученик демонстрирует уверенность в себе, когда работает самостоятельно. Использует объективный подход в решении проблем.

Выявляет профессиональную приверженность этической практике на ежедневной основе. Пересматривает суждения и изменяет своё поведение в свете новых доказательств. Ценит людей такими, какие они есть. Ключевые слова: действовать, различать, модифицировать, выполнять, задавать вопросы, пересматривать, решать, проверять.

Как Салман Хан создал Khan Academy и получил миллионы долларов инвестиций

Эта классификация помогает при создании заданий, направленных на развитие качеств портрета ученика Международного бакалавриата (IB Learner Profile). Ещё она может быть использована при работе с центральными идеями, направлеными на качественное изменение отношений, установок и развитие личности учащегося.

Вернёмся к исследовательскому подходу, обозначим когнитивные процессы, в которых люди участвуют во время обучения через открытия включают в себя следующее[8]:

- постановка собственных вопросов;

- сбор доказательств, которые помогают ответить на вопрос (ы);

- разъяснение собранных доказательств;

- связь объяснений со знаниями, к которым они пришли в ходе исследовательского процесса;

- создание аргументов и обоснований того, почему объяснение валидно.

Обучение через открытие включает в себя постановку вопросов, умение замечать детали, проверку того, какая информация уже усвоена, разработку методов проведения экспериментов, разработку инструментов для сбора данных, сбора, анализа и интерпретации данных, указание возможных объяснений, предсказания для будущих исследований.

С точки зрения ученика, исследовательский подход строится вокруг открытого вопроса или задачи. Учащиеся должны решать её через рассуждения. Опираясь на факты, используя творческие способности и критическое мышление, они должны прийти к выводу, который потом могут представить и защитить.

Что это даёт педагогу

С точки зрения учителя, исследовательский подход ставит перед собой цель помочь ученику выйти за рамки любопытства в область критического мышления и понимания. Учитель побуждает учеников задавать вопросы, находить на них ответы путём исследования, объясняет, с чего начинается процесс познания, как он строится.

Такие методы как наблюдение, анализ документов и сессии вопросов и ответов (question-and-answer sessions) могут быть использованы учителем для проведения:

- тематического исследования (Сase study);

- групповых проектов (Group projects);

- исследовательских проектов (Research projects);

- работы вне школы (Field work);

- индивидуальных исследований, которые предлагают ученики.

Вне зависимости от типа и вида исследовательской работы учителю необходимо давать ученикам возможность самим разработать методы достижения результата.

Преимущества исследовательского подхода

Стратегии и примеры заданий

Поскольку учащиеся могут быть не знакомы с правилами исследовательской работы, покажите им пример, объясните, как высказать мнение, развивать идеи, предлагаемые другими, задавать конструктивные вопросы себе и другим участникам дискуссии, изучать идеи и проверять гипотезы.

Например, озвучив какую-либо идею, проведите мозговой штурм, выстраивая логические цепочки и развивая их.

Удивляйте учеников. Это можно сделать, показав видеофрагмент, раздав математическую формулу, математическую задачу, текст или статью.

Организованное или управляемое исследование может быть использовано при изучении тем, которые традиционно вызывают сложности. Почему? Эта практика позволяет ученику самостоятельно выбрать способ получения и обработки информации. После того, как он попытался разобраться с материалом, можно организовать дискуссию, заполнить пробелы в понимании.

Почему высшее образование не секрет успеха (и не принесёт вам денег)

Необходимо понимать, что иногда исследовательский метод неэффективен. Представим, что вам нужно ввести понятие «отрицательные целые числа» и обсудить его применение на практике. Если вы попросите учеников прочитать текст, скорее всего, это будет потерей времени и может вызвать замешательство. Если вы дадите краткое объяснение понятия, то позволите большую часть урока провести за изучением того, как оно работает в реальной жизни.

Не нужно ждать идеального вопроса. Бывает так, что вопрос ученика вызывает любопытство у одноклассников, побуждая учителя подготовить задание исследовательского характера. Но это случается не так часто. С большей вероятностью, учителю нужно быть готовым самому инициировать исследование, используя вопрос, который:

Обязательно обсудите результаты после исследовательской деятельности. Это необходимо для восполнения пробелов в понимании и готовит к следующим заданиями подобного типа.

Подводя итог всему вышесказанному, исследовательский подход сможет вывести учащихся на новый уровень осознанности в усвоении знаний. Что ещё? Он даёт им дополнительную мотивацию, но это требует от учителя владения стратегиями исследовательской деятельности, понимания, как строится учебный процесс, как управлять познанием таким образом, чтобы учащиеся видели преимущества, ценность происходящего в классе.

Этот подход работает только в том случае, если ученики действительно увлечены идеей, а не просто самостоятельно изучают скучный и непонятный текст. Мастерство учителя заключается в том, чтобы сделать процесс познания увлекательным, вооружив учеников инструментами для самостоятельного получения знаний.

Литература

[1] Пиаже Ж. Избранные психологические труды. — М., 1994.

[2] Dewey, J (1997) How We Think, New York: Dover Publications

[3] Vygotsky, L.S. (1962) Thought and Language, Cambridge, MA: MIT Press.

[4] Freire, P. (1984) Pedagogy of the Oppressed, New York: Continuum Publishing Company.

[5]Herron, M. (1971) «The nature of scientific enquiry». The School Review. Vol.79, № 2 (Feb. 1971). The University of Chicago Press.

[6] Bloom, B. S.; Engelhart, M. D.; Furst, E. J.; Hill, W. H.; Krathwohl, D. R. (1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook I: Cognitive domain. New York: David McKay Company.

[8] Bell, T. (2010). «Collaborative inquiry learning: Models, tools, and challenges». International Journal of Science Education.

[9] Bruner, J. S. (1961). The act of discovery. Harvard Educational Review, 31, 21-32.

Вы находитесь в разделе «Блоги». Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Иллюстрация: Shutterstock (Krol)

Источник: mel.fm