Музыка, в отличие от шума, определённым образом организована во времени: звуки и паузы разной длительности чередуются и сочетаются между собой и образуют структуру – музыкальный ритм.

Ритм (от греческого глагола ῥέω – течь) – это особая система, которая помогает соотнести звуки и паузы в их движении (протекании во времени) и связать их между собой. Без ритма музыка превращается в несвязный шум.

Основной мерой движения музыки является пульс, подобные сердцебиению равномерные удары. Пульс не записан в нотации и часто даже не слышен явно, но его всегда можно ощутить: точно также мы чувствуем, но не слышим, удары собственного сердца.

Чтобы измерить пульс музыки, его удары нужно сосчитать. Каждый удар пульса будет называться метрической долей. Доли неравнозначны: сильная доля выделяется акцентом и группирует вокруг себя слабые доли, совсем как ударные и неударные слоги в слове. Такое выделение необходимо для восприятия, иначе музыка будет казаться ‘’плоской’’ и невыразительной.

ВОТ ЭТО Дискотека ! КлипОнем для души ! ЛУЧШИЕ ХИТЫ о ЛЮБВИ ![ 2023 ]

Чередование сильных и слабых долей в музыке называется метром (от слова измерять), а сами доли – единицами музыкального метра.

Ритм и метр в музыке – понятия близкие, но не тождественные. Метр можно назвать основой ритма: ритм подчинён его равномерной пульсации, а любая ритмическая конструкция состоит из чередующихся метрических единиц.

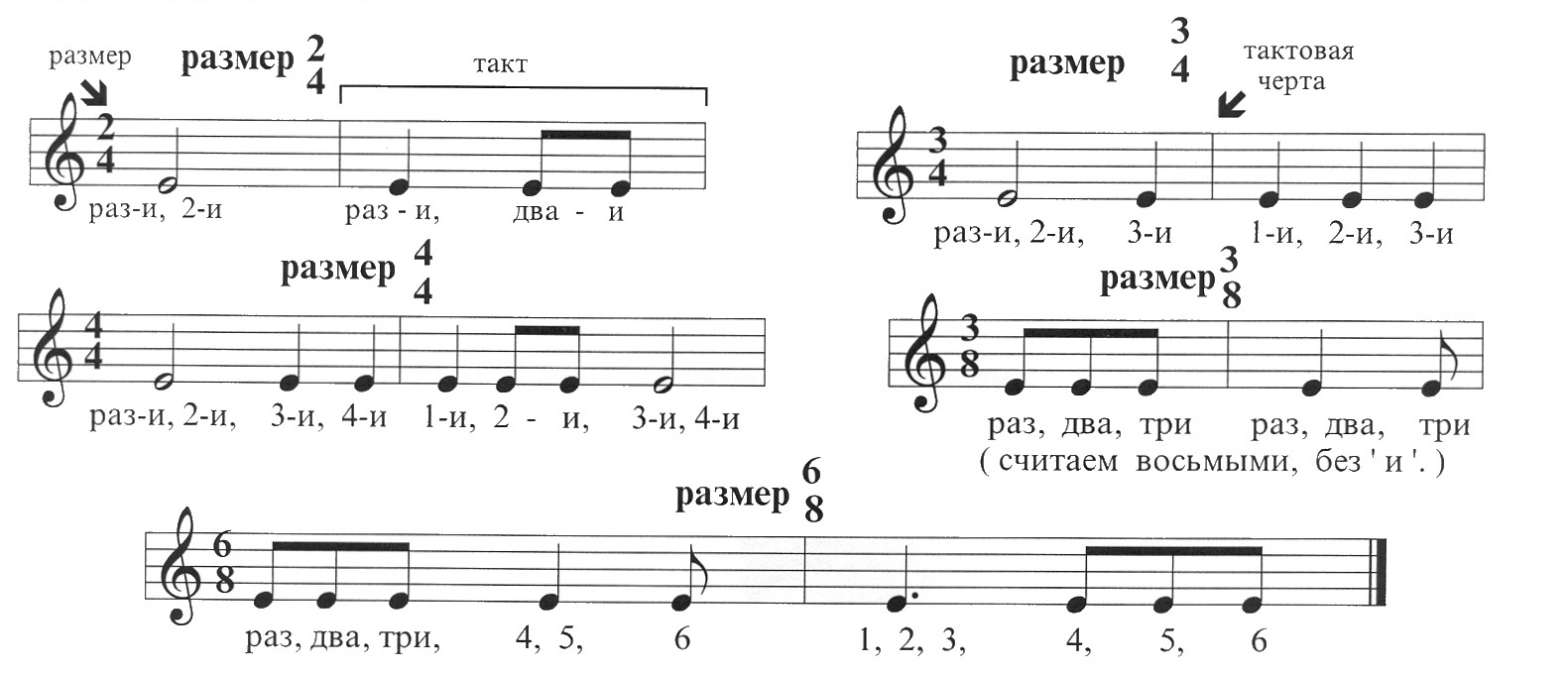

Отдельно взятый отрезок метра между двумя сильными долями в музыке носит название такт, а количество единиц метра в такте – музыкальный размер. На нотном стане каждый такт выделен тактовой чертой. В нотной записи метр обозначается именно в виде размера: в начале первого такта пьесы стоит дробное число. Можно сказать, музыкальный размер – это цифровое выражение метра в музыке.

Такт, темп и длительность

Темп

Пульсация метра часто неуловима, но его удары следуют с определённой скоростью. Эта скорость чередования долей в музыке называется темпом (от лат. Tempus – время) и может быть точно измерена с помощью специального устройства-маятника – метронома. Метроном был создан для точного подсчёта количества ударов в минуту.

Однако, ещё до изобретения устройства, сложилась классическая система классификации темпа, основанная на субъективном ощущении движения музыки. В нотной записи традиционно используются описательные определения темпа и его изменений – прилагательные итальянского языка. Некоторые из них: adagio (медленно), andante (не спеша), moderato (умеренно), presto (очень быстро).

Длительности нот и пауз

Длительность доли не связана с привычными мерами времени (секундами или минутами). Её протяжённость определяется только в рамках исполняемого музыкального произведения согласно его темпу.

Длительность доли составляет продолжительность звучания одной ноты (или паузы) или её дробной части: половинная нота, четвертная, восьмая, шестнадцатая и так далее. Длина звучания графически отображена в нотной записи.

Длительности нот могут объединяться. Из двух (или больше) коротких нот путём сложения их длительностей может получиться одна длинная. Такой приём в музыке называется лига и в нотной записи обозначается вогнутой вниз дугой:

Как разбираться в стилях музыки и выбрать свой жанр

Паузы в музыке также имеют выраженную продолжительность. Длительность музыкальной паузы отражена в нотной записи аналогично длительности нот.

Длительность такта в музыке определяется на слух и соответствует длительностям составляющих его долей – звуков и пауз.

Размер такта

Соотношение количества долей с их длительностью является размером такта. На листе размер выписан дробью в начале первого такта, где числитель – это количество долей в каждом такте, а знаменатель – примерная длительность звучания одной доли.

Например: в размере 2/4 число 2 будет означать, что в одном такте произведения две доли, длительность каждой будет равна четвёртой части длины целой ноты. Длительность звучания ноты условная и основана на ощущении.

Размер такта – это размер метра на одном его участке, от одной сильной доли до следующей.

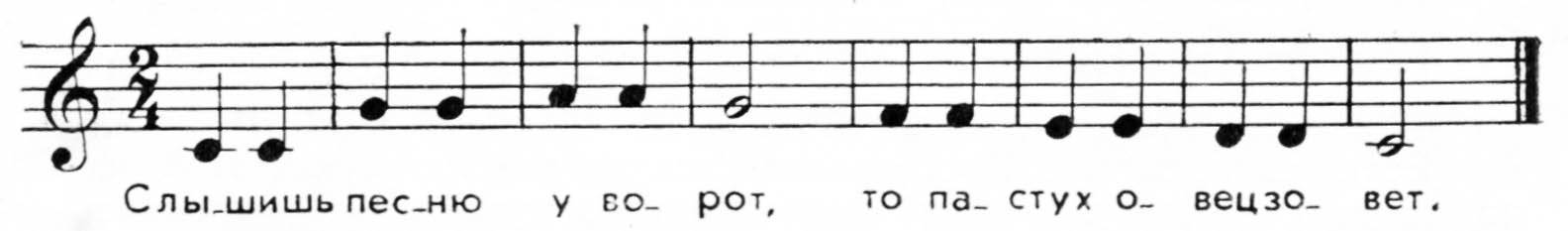

Неполный такт и синкопа

Если музыкальное произведение начинается со слабой доли, то первый такт будет называться неполным. В начале произведения неполный такт носит название затакт. Обычно затакт уравновешивается неполным тактом в конце произведения таким образом, чтобы сумма долей в двух неполных тактах равнялась одному полному. В середине произведения также может встречаться затакт.

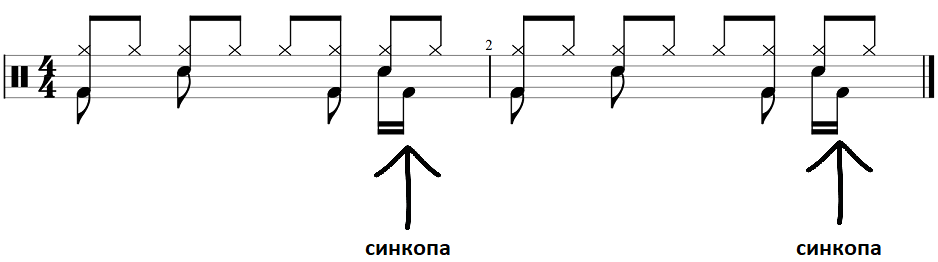

Смещение акцента с сильной доли на слабую внутри такта называется синкопой. Ударение в такте может перемещаться свободно, с опережением или запаздыванием относительно пульсации метра.

Затакт и синкопа используются, чтобы изменить положение в такте сильных и слабых долей и сместить акцент в пульсации метра. Эти приёмы служат средством ритмической выразительности.

Метр и размер. Простые и сложные метры.

В соответствии с количеством долей в такте размеры метра можно условно разделить на два типа: простые и сложные (или составные).

Простые метры

Простые метры могут быть двудольными и трёхдольными.

Метр называют двудольным, если сильная и слабая доля в нём повторяются через одну, он звучит чётко, размеренно и прямо, похож на шаг или марш: РАЗ-два-РАЗ-два и т.д.

Для трёхдольного метра характерно повторение одной сильной доли через две слабые:

РАЗ-два-три-РАЗ-два-три и т.д. Он слышится более плавным, сглаженным, будто покачивающимся. Трёхдольный тип метра характерен, например, для вальса.

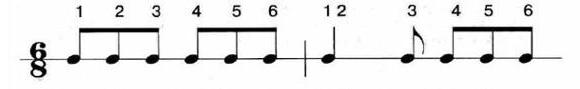

Сложные метры

Сложные метры возникают при соединении двух или нескольких простых, поэтому их также называют составными. Это соединение можно наглядно изобразить вот так:

Благодаря такому склеиванию сложный метр состоит из нескольких сильных долей, их число соответствует количеству простых метров составляющих сложный. Первая доля составного метра акцентируется сильнее других, поэтому сильной долей обозначается она. Таким образом, менее сильные доли именуются относительно сильными. Размеры, передающие сложные метры, называют сложными размерами.

Сложные музыкальные размеры могут быть:

а) однородными

В таком размере сочетаются одинаковые простые метры.

Например: 4/4 = 2/4+2/4; 6/4 = ¾+¾; 8/4 = 2/4+2/4+2/4+2/4 и так далее.

Сильные доли в однородном размере чередуются последовательно и образуют строгую метрику.

б) смешанными

В них сочетаются разные простые размеры.

Например: 8/4=2/4+¾+¾; 5/6 = 2/6+3/6; 8/8 = 2/8+3/8+3/8 и так далее.

Порядок чередования метров в смешанном размере имеет значение, так как сильные и относительно сильные доли также чередуются, смещаются, и могут следовать неравномерно. В таком случае, рядом с основным значением размера, в нотной записи дополнительно прописывают последовательность простых метров в такте.

Неравномерная последовательность долей,сильных и слабых, образует свободную метрику.

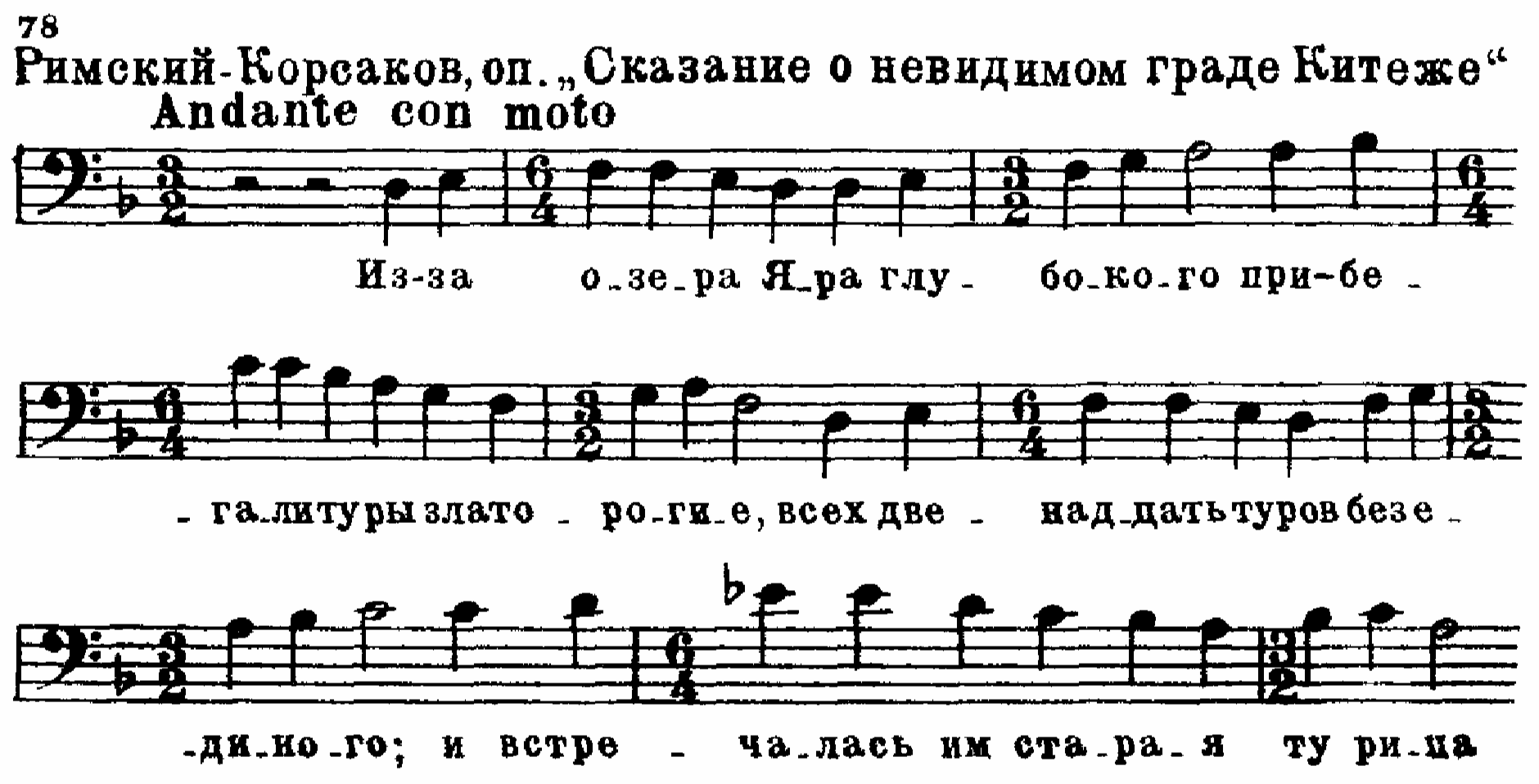

в) Переменными. Так называются размеры, которые меняются по ходу произведения. Если такое изменение равномерно, то в начале нотной записи указывают два размера. В ином случае, размер указывается несколько раз по мере надобности.

Сочетание нескольких разных размеров в музыке называется полиметрией.

Метры разных размеров и их сочетания позволяют добиться выразительной изменчивости пульса. Пульсация метра вьётся и изгибается, создавая ритмический узор.

Музыкальный ритм

Музыка имеет выраженную упорядоченность во времени: разделённая на такты комбинация звуков и пауз разной длительности и размерности, подчёркнутых акцентами. Из этих элементов складывается музыкальный ритм. Ритм подобен рисунку или узору, который нанесён на координатную сетку метра – такты разных размеров соединяются и образуют ритмические фигуры. Ритмический рисунок, который, собственно, и представляет собой музыкальный ритм, складывается из таких ритмических фигур. Ритм – одно из главных выразительных средств в музыке.

Мелодии может и не быть, но ритм присутствует всегда. Гармонии и мелодии существуют внутри ритмических построений, подчинены музыкальному ритму. Ритм определяет восприятие произведения, его настроение и жанровую принадлежность.

Можно сказать, что музыкальный ритм – это основа музыки. Для музыканта крайне важно развить в себе чувство ритма и понимание ритмических построений.

Источник: mirgorodtomsk.ru

ПРОГРАММА

(от греч. programma — объявление, распоряжение; франц. и англ. programme, нем. Programm, итал. programma).

1) Состав какого-либо концерта — исполняющиеся в определённом порядке муз. произведения.

2) Печатная, а в прошлом и рукописная листовка с последовательным перечислением исполняющихся в каком-либо концерте муз. произв. и их исполнителей, а также с перечислением исполнителей театр. спектакля и всех сотрудников т-ра, принимавших участие в его подготовке (режиссёр, дирижёр, хормейстер, художник и др.). Такие П. предназначаются для посетителей концертов и театр. постановок; нередко они бывают и более развёрнутыми, включая пояснения к исполняемым сочинениям. В разл. архивах сохранилось большое количество печатных и рукописных П., в т.ч. относящихся к далёкому прошлому; такие П. составляют важный документальный источник для изучения истории музыки.

3) Словесный компонент программного муз. произв., обеспечивающий предметную и понятийную конкретизацию его образов, см. Программная музыка.

Синонимы:

Синонимы слова «ПРОГРАММА»:

АНТИВИРУС, АРХИВАТОР, БИЗНЕС-ПРОГРАММА, БРАУЗЕР, БРОУЗЕР, ВИДЕОПРОГРАММА, ВИРУС, ДИСПЕТЧЕР, ДИСПЕТЧЕР-ПРОГРАММА, ДРАЙВЕР, ИНТЕРПРЕТАТОР, КОМПИЛЯТОР, КОНВЕРТЕР, КОНВЕРТОР, КРЭК, КРЯК, ЛЕКСИКОН, МАКРОПРОГРАММА, МЕДИАПРОГРАММА, МИКРОПРОГРАММА, МОНИТОР, НАВИГАТОР, ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, ПАКЕТ, ПЛАН, ПЛАТФОРМА, ПОДПРОГРАММА, ПОСТПРОГРАММА, АВТОАБДЕЙТЕР, АЙ-СИ-КЬЮ, АЛГОЛ-ПРОГРАММА, АНТИВИРУСНИК, АСЬКА, БЭКДОР, ВАРЕЗ, ВЕБ-КРАУЛЕР, ВИЗУАЛИЗАТОР, ВОРД, ДЕКОМПИЛЯТОР, ДИАЛЕР, ДИКТОВАЛКА, ДИСТРИБУТИВ, ЗВОНИЛКА, ЗИПОВЩИК, ИНВЕСТПРОГРАММА, ИНСТАГРАММА, ИНСТАЛЯШКА, КРИПТОР, МАКРОВИРУС, МЕТАПРОГРАММА, МИКРОКОД, МИНИ-ПРОГРАММА, МУЛЬТИМЕДИА-ПРОГРАММА, НАПОМИНАЛЬНИК, НЬЮЗРИДЕР, ОБФУСКАТОР, ПАКОВЩИК, ПАРСЕР, ПИНЧ, ПОРНОДИАЛЕР, ПОЧТОВИК, ПРОГА, ПРОГРАММА-ВИРУС, ПРОГРАММА-ДИСПЕТЧЕР, ПРОГРАММА-ДРАЙВЕР, ПРОГРАММА-КОНСУЛЬТАНТ, ПРОГРАММА-МАКСИМУМ, ПРОГРАММА-МИНИМУМ, ПРОГРАММА-ОБОЛОЧКА, ПРОГРАММА-ОТЛАДЧИК, ПРОГРАММА-ПЕРЕВОДЧИК, ПРОГРАММА-ПЛАНИРОВЩИК, ПРОГРАММА-РЕПЛИКАНТ, ПРОГРАММА-РУСИФИКАТОР, ПРОГРАММА-СПРАВОЧНИК, ПРОГРАММА-ТЕСТ, ПРОГРАММА-ТРАНСЛЯТОР, ПРОГРАММКА, ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ, ПРОГРАММУЛИНА, ПРОЕКТ, ПРОСПЕКТ, РАДИОПРОГРАММА, РАДИОТЕЛЕПРОГРАММА, РАСПОЗНАВАЛКА, РЕФОРМЕР, РУСИФИКАТОР, РУТКИТ, САЙТОКАЧАЛКА, СВЕРХПРОГРАММА, СОДЕРЖАНИЕ, СОПРОГРАММА, СОФТ, СОФТИНА, СПЕЦПРОГРАММА, СТУЧАЛКА, СУПЕРВАЙЗЕР, СУПЕРВИЗОР, СХЕМА, ТЕЛЕПРОГРАММА, ТЕСТ-ПРОГРАММА, ТЕСТПРОГРАММА, ТРАНСЛЯТОР, ТРОЯН, ТРОЯНСКИЙ КОНЬ, УТИЛИТА, ФАЙЕРВОЛ, ФОТОРЕДАКТОР, ХРУМ, ХРУМЕР, ЭДИКТ, ЭКЗЕШНИК, ЭКСЕЛЬ, ЭКСПЛОЙТ

Смотреть что такое ПРОГРАММА в других словарях:

ПРОГРАММА

(от греч. pro — прежде, вперед, grapho — пишу) — краткое изложение того, что должно быть исполнено, например, в концерте; краткое изложение сюжета, нап. смотреть

ПРОГРАММА

(от греч. programma — объявление, распоряжение, указ) 1) план деятельности, работ. 2) Изложение основных положений и целей деятельности политиче. смотреть

ПРОГРАММА

ПРОГРАММА, -ы, ж. 1. План деятельности, работ. Я. действий. Социальнаяп. Я-максимум (общий, широкий план деятельности, действий). П.-минимум(узкий, конкретный, ближайший план деятельности, действий). 2. Изложениесодержания и цели деятельности политической партии, организации илиотдельного деятеля.

Я. партии. 3. Краткое изложение содержания учебногопредмета. Школьная п. по истории. 4. Содержание концертных, цирковыхпредставлений, радио- и телепередач; сами такие представления, зрелища,передачи. Новая цирковая п. Радиостанция начинает свои программы.

5.Книжечка или листок с краткими сведениями о спектакле, концерте, с перечнемисполнителей. 6. Описание алгоритма решения задачи на языке ЭВМ (спец.). IIуменьш. программка, -и (к 4 знач.). II прил. программный, -ая, -ое (к1,2,3,4 и 6 знач.). Я. документ.

Программная музыка (инструментальныепроизведения, предваряемые словесным текстом). Станки с программнымуправлением. смотреть

ПРОГРАММА

программа ж. 1) а) План чьей-л. деятельности, содержания какой-л. работы. б) Совокупность действий и мероприятий для осуществления чего-л. 2) Предварительный набросок, план литературного произведения. 3) а) Краткое изложение содержания учебного предмета, курса и т.п. б) Брошюра, книжка с таким изложением.

4) а) Содержание концертных, цирковых представлений, радио- и телепередач. б) Сами такие передачи, зрелища, представления. 5) а) Тема произведения живописи, дававшаяся ученику Императорской академии художеств. б) Картина, рисунок на такую тему. 6) а) Литературное изложение темы инструментального музыкального произведения. б) Сама тема инструментального произведения.

7) Описание алгоритма решения задачи на языке ЭВМ. 8) устар. Перечень кушаний; меню.

. смотреть

ПРОГРАММА

программа ж. (в разн. знач.)program(me) программа для вычислительной машины — computer program(me) учебная программа — syllabus; curriculum программа п. смотреть

ПРОГРАММА

ПРОГРАММА

ПРОГРАММА (от греч. programma — объявление, распоряжение, указ), 1) план деятельности, работ. 2) Изложение осн. положений и целей деятельности полити. смотреть

ПРОГРАММА

Программа (от греч. pro — прежде, вперед, grapho — пишу) — краткое изложение того, что должно быть исполнено, например, в концерте; краткое изложение сюжета, например П. балета или какого-нибудь музыкального произведения. Программной музыкой называется та, которая пишется на известный сюжет. Форма такой музыки находится в зависимости от П., в особенности если она подробна.

Есть программная музыка, написанная по установившимся музыкальным формам. Здесь П. весьма сжатая, например в пасторальной симфонии Бетховена. Программная музыка получила наибольшее распространение в XIX столетии (симфонические поэмы Листа, фантастическая симфония Берлиоза). П. проникла и в фортепианную литературу («Kinderscenen» Шумана и пр.).

И раньше программная музыка встречалась и у Баха в пьесах для клавесина, у Кунау — в сонатах, у Гайдна — в симфониях. Н. С.

. смотреть

ПРОГРАММА

ПРОГРАММА ы, ж. programme m., нем. Programme <гр. programma публичное объявление. 1. Содержание или план какой-л. деятельности, работы и т. п.; пре. смотреть

ПРОГРАММА

ПРОГРАММА

agenda, (напр. проведения экспериментов) mission, program, schedule, software* * *програ́мма ж. 1. брит. program(me); амер. program 2. вчт. (последова. смотреть

ПРОГРАММА

програ́мма сущ., ж., употр. сравн. часто Морфология: (нет) чего? програ́ммы, чему? програ́мме, (вижу) что? програ́мму, чем? програ́ммой, о чём? о про. смотреть

ПРОГРАММА

ПРОГРАММА (от греч. programma — объявление, предписание) — понятие, обозначающее определенный способ организации сложных видов деятельности, ко. смотреть

ПРОГРАММА

ПРОГРАММА (греч. programme — объявление, предписание) — способ пошаговой (поэтапной) организации деятельности по развертыванию какого-либо содержания, . смотреть

ПРОГРАММА

-ы, ж. 1.Содержание и план предстоящей деятельности, работ и т. п.Программа развития индустрии. □ Наша страна осуществляет грандиозную программу подъе. смотреть

ПРОГРАММА

(греч. programme — объявление, предписание) — способ пошаговой (поэтапной) организации деятельности по развертыванию какого-либо содержания, а также по организации и реализации познавательных (исследовательских) содержаний и процедур. Конечная цель, которую призвана реализовать П., всегда формулируется как возможная, желательная, должная, соотносимая с каким-либо идеалом, предполагающая вариативные пути своего достижения и не содержащая изначальных гарантий своей реализуемости.

В этом отношении она отличается от «сценарного» способа организации деятельности, где цель (финитность) предзада-ется изначально, хотя и может варьироваться в зависимости от индивидуального мастерства социальных акторов. П. предполагает свое переопределение, перезадание, как минимум — уточнение (если она задается жестко) в ходе реализации каждого из этапов (шагов) — как в плане удержания продуцируемых новых содержаний, требующих постоянной рефлексии над собой, так и в плане отслеживания процедур деятельности и оценки их эффективности.

Каждое последующее решение принимается на основе реализации предыдущих, ретроспективно видоизменяя и их. Таким образом, внутри принятой П. субъект приобретает достаточную автономность и активную позицию.

В этом отношении П. противостоит «рецептурному» способу задания деятельности, предполагающему точную выверенность каждого шага и решения и запрещающему какую-либо самодеятельность субъекта, который обязан строго следовать предписанному плану. Сам же «рецепт» обнаруживается через серию проб и ошибок, а будучи найденным, догматизируется и транслируется в последующем без каких-либо изменений.

Разные «рецепты» предполагают строго разграниченную локализацию в социокультурном пространстве, они закрепляются за конкретными носителями, максимально ограничивающими к ним доступ «другим», т.е. носителям иных «рецептов». Поэтому даже если какие-то изменения в «рецептуре» и происходят, то они не «публикуются», а наоборот, скрываются.

Своеобразное сочетание П. и рецепта представляет собой канон. Последний предполагает программное поле, содержащее внутри себя возможные варианты решений и действований, но последние оформляются как «рецепты», что, порождая индивидуальную стилистику, препятствует выходу за пределы канона.

Канон нельзя поменять, как можно поменять П. П. и канон можно рассматривать как метатексты, содержащие правила построения конкретных текстов. Однако, если канон направлен на закрепление традиции, и личностное начало в нем вторично (рукой иконописца водит Провидение), то П. пре-зентирует собой тип инновационной практики, в которой личный вклад каждого строго фиксируется и налагается запрет на повтор и плагиат.

Кроме того, если канон развертывается по линейной схеме (предписанная последовательность шагов), то П. может (и в последнее время все больше) строится по многоуровневой схеме, где программирование отдельных задач идет параллельно друг другу и постоянно накладывается друг на друга. В этом отношении работа с П. близка работе со схемами (схемотехниками), однако в отличие от последних, программирование всегда предполагает выход в «натурный» режим работы, свою предметную (объективированную, развертку.

В более узком смысле понятие П. как способа организации и реализации исследовательских и познавательных содержаний и процедур наиболее отчетливо презентируют П. социологического исследования, с одной стороны, и концепция «сильной П.» как способа удержания когнитивной рамки в целом, — с другой. П. социологического исследования понимается как документ, содержащий изложение теоретико-методологических предпосылок, структурирование концепции, целей и гипотез реализуемого проекта (методологическая часть П.) с пошаговым прописыванием процедур и техник его развертывания, а также способов контроля (проверки, анализа и рефлексии), получаемых в исследовании содержаний (процедурная часть П.).

Проект «сильной П.» был оформлен в рамках социологии знания в книге Д. Блура «Знание и социальные представления» (1976). Знание понимается здесь прежде всего как определенный культурный ресурс, позволяющий упорядочивать действительность и осуществлять контроль над ней, в частности — через владение коммуникациями.

Это предполагает социально поддерживаемое согласие относительно возможных способов работы со знанием и постоянную модификацию имеющихся понятийно выраженных содержаний знания. Таким образом «сильная П.» определяется не только своими способностями рационально организовывать знание, но и, программируя действия людей, задавать определенные социальные порядки. Тем самым происходит замыкание узкого и широкого понимания П. в общей социальной рамке и универсализация программных типов организации содержаний и деятельностей, по край-нейней мере, внутри европейского культурного ареала. В.Л. Абушенко. смотреть

ПРОГРАММА

(греч. programma объявление, предписание) способ пошаговой (поэтапной) организации деятельности по развертыванию какого-либо содержания, а также по организации и реализации познавательных (исследовательских) содержаний и процедур. Конечная цель, которую призвана реализовать П., всегда формулируется как возможная, желательная, должная, соотносимая с каким-либо идеалом, предполагающая вариативные пути своего достижения и не содержащая изначальных гарантий своей реализуемости.

В этом отношении она отличается от *сценарного* способа организации деятельности, где цель (финитность) предзадается изначально, хотя и может варьироваться в зависимости от индивидуального мастерства социальных акторов. П. предполагает свое переопределение, перезадание, как минимум уточнение (если она задается жестко) в ходе реализации каждого из этапов (шагов) как в плане удержания продуцируемых новых содержаний, требующих постоянной рефлексии над собой, так и в плане отслеживания процедур деятельности и оценки их эффективности.

Каждое последующее решение принимается на основе реализации предыдущих, ретроспективно видоизменяя и их. Таким образом, внутри принятой П. субъект приобретает достаточную автономность и активную позицию.

В этом отношении П. противостоит *рецептурному* способу задания деятельности, предполагающему точную выверенность каждого шага и решения и запрещающему какую-либо самодеятельность субъекта, который обязан строго следовать предписанному плану. Сам же *рецепт* обнаруживается через серию проб и ошибок, а будучи найденным, догматизируется и транслируется в последующем без каких-либо изменений.

Разные *рецепты* предполагают строго разграниченную локализацию в социокультурном пространстве, они закрепляются за конкретными носителями, максимально ограничивающими к ним доступ *другим*, т.е. носителям иных *рецептов*. Поэтому даже если какие-то изменения в *рецептуре* и происходят, то они не *публикуются*, а наоборот, скрываются.

Своеобразное сочетание П. и рецепта представляет собой канон. Последний предполагает программное поле, содержащее внутри себя возможные варианты решений и действований, но последние оформляются как *рецепты*, что, порождая индивидуальную стилистику, препятствует выходу за пределы канона.

Канон нельзя поменять, как можно поменять П. П. и канон можно рассматривать как метатексты, содержащие правила построения конкретных текстов. Однако если канон направлен на закрепление традиции и личностное начало в нем вторично (рукой иконописца водит Провидение), то П. презентирует собой тип инновационной практики, в которой личный вклад каждого строго фиксируется и налагается запрет на повтор и плагиат.

Кроме того, если канон развертывается по линейной схеме (предписанная последовательность шагов), то П. может (и в последнее время все больше) строиться по многоуровневой схеме, где программирование отдельных задач идет параллельно друг другу и постоянно накладывается друг на друга. В этом отношении работа с П. близка работе со схемами (схемотехниками), однако в отличие от последних, программирование всегда предполагает выход в *натурный* режим работы, свою предметную (объективированную) развертку.

В более узком смысле понятие П. как способа организации и реализации исследовательских и познавательных содержаний и процедур наиболее отчетливо презентируют П. социологического исследования, с одной стороны, и концепция *сильной П.* как способа удержания когнитивной рамки в целом, с другой. П. социологического исследования понимается как документ, содержащий изложение теоретико-методологических предпосылок, структурирование концепции, целей и гипотез реализуемого проекта (методологическая часть П.) с пошаговым прописыванием процедур и техник его развертывания, а также способов контроля (проверки, анализа и рефлексии), получаемых в исследовании содержаний (процедурная часть П.).

Проект *сильной П.* был оформлен в рамках социологии знания в книге Д. Блура *Знание и социальные представления* (1976). Знание понимается здесь прежде всего как определенный культурный ресурс, позволяющий упорядочивать действительность и осуществлять контроль над ней, в частности через владение коммуникациями.

Это предполагает социально поддерживаемое согласие относительно возможных способов работы со знанием и постоянную модификацию имеющихся понятийно выраженных содержаний знания. Таким образом *сильная П.* определяется не только своими способностями рационально организовывать знание, но и, программируя действия людей, задавать определенные социальные порядки. Тем самым происходит замыкание узкого и широкого понимания П. в общей социальной рамке и универсализация программных типов организации содержаний и деятельностей, по крайней мере, внутри европейского культурного ареала. В.Л. Абушенко. смотреть

ПРОГРАММА

1) code2) <aeron.> course3) <comput.> instruction4) program5) programme6) routine7) schedule8) shedule9) syllabus– активная программа– библ. смотреть

Источник: rus-music-enc.slovaronline.com

программная музыка в репертуаре ДШИ

подробно рассказывается об определении «Программаная музыка», правильном подборе произведения по психотипу учащегося.

Скачать:

Онлайн-тренажёры музыкального слуха

Музыкальная академия

Теория музыки и у У пражнения на развитие музыкального слуха для учащихся музыкальных школ и колледжей

Современно, удобно, эффективно

Предварительный просмотр:

учреждение дополнительного образования детей

Вяземская детская школа искусств

им. А. С. Даргомыжского

Методический доклад на тему:

«Программная музыка в репертуаре детской школы искусств»

Подготовила: Власова О.Э.

преподаватель оркестрового отделения

1.1. Определение программной музыки

1.2. Выбор программного произведения соответственно психотипу учащегося

1.3.Этапы работы над программным произведением

Определение программной музыки

это совокупность произведений, определяющих субъективную идейную направленность, круг ценностных ориентаций, а также технические возможности исполнителя, способного выражать свои идейные предпочтения, посредством исполняемого комплекса произведений.

В таком определении понятия “репертуар” внимание акцентируется как минимум на два аспекта:

1)характер содержания музыки и технических средств выразительности;

2)субъективные возможности исполнителя как по техническим аспектам музицирования, так и его готовности (или неготовности) усвоения идейно-образного содержания музыкального произведения. Высокий репертуарный уровень побуждает к творческим поискам художественных образов. А серый репертуар, не соответствующий уровню интеллекта, снижает стремление заниматься музыкой.

Репертуар воспитывает не сам по себе, он является лишь средством в руках педагога; от последнего зависит, в каком освещении предстанет перед учеником произведение, какими путями пойдет работа над ним, чему научится ученик в результате этой работы. Программа каждого ученика музыкальная пища растущего организма – должна быть более разнообразной, ученику нужны и легко усваиваемые и требующие больших усилий произведения. В программе ученика всегда должна быть хотябы одна соответствующая его склонностям пьеса, которую он может хорошо исполнить публично, проявив себя с лучшей стороны. Наряду с этим в работе должны быть и произведение дающие возможность развивать недостающие пока ученику качества исполнения, расширяющие его музыкальный кругозор, воспитывающие его вкус, помогающие ему всесторонне развивать владение инструментом.

Выбор программного произведения соответственно психотипу учащегося

Програмная музыка в репертуаре дши составляет основу педагогического репертуара учащихся. В предлагаемых хрестоматиях и сборниках множество увлекательных и красочных названий. Для детей образное название вызывает интерес и желание исполнить эту музыку, возбуждает фантазию, творческую инициативу. Подбирая репертуар, педагог должен очень требовательно оценивать пьесы как с позиции художественного вкуса, так и ее полезности для обучающегося. Податливый материал побуждает учащегося фантазировать, Целесообразность изучения той или иной пьесы определяется задачами, которые ставит педагог перед учеником на данном этапе обучения.

Этапы работы над программным произведением

Принимаясь за работу над программной пьесой , необходимо совместно с учеником определить сюжетно-драматическую линию развития, обозначить образный круг и исполнительские приемы, при помощи которых эти образы будут воплощаться. Ребенок должен почувствовать себя художником.

Раскрытие красочных и изобразительных возможностей сольного инструмента — одна из главных задач при изучении таких пьес. В процессе работы происходит закрепление основных штриховых приемов звукоизвлечения, понимание значения гармонии, динамики, педализации, фразировки, цезур, создание соответствия создаваемого художественного образа авторскому замыслу при исполнении музыкальных произведений обеспечить применение знаний, умений, навыков (ритмических, звукоизвлечения) при исполнении музыкальных произведений. Особенно это важно на начальном этапе обучения, так как это служит формированию базы, основы для дальнейших занятий музыкой. При работе над программным произведением важно добиться осознанного понимания художественного образа и исполнения музыкальных произведений, применения правильной аппликатуры, фразировки, штрихов, динамики. Обеспечение развития музыкального мышления, воображения, внимания, эмоционального сопереживания музыки, развитию эстетического вкуса

Источник: nsportal.ru