«Выживает сильнейший» – иногда пафосно заявляют всякие «хозяева жизни», перевирая исходное значение мысли Дарвина.

«Выживает наиболее приспособленный» – имел в виду Дарвин, разъясняют нам эволюционные биологи.

Приспособленный к чему? К максимальному воспроизводству в текущих условиях. Кто же этот «приспособленный»? Отдельный человек или кролик? Нет, конечно. Особь не выживет по-любому.

Выживает тот коллектив генов, который создал самого «приспособленного» кролика. Такого, который обскачет собратьев в обеспечении своим генам максимального выживания путем создания как можно большего количества их копий.

А что такое «максимальное выживание»? По какому параметру будем максимизировать? «Это уже на ваш вкус» – говорит нам Теория игр. Хотите локальный максимум ваших копий в отдельный момент времени? Получите, распишитесь. Только не жалуйтесь, что ах, как счастье быстротечно, после того как вымрете от исчерпания ресурсов.

Хотите жить долго и счастливо? То есть максимизировать площадь под кривой ваших копий во времени? Тогда будьте добры научиться контролировать потребление ресурсов вашими репликаторами или хотя бы наделите их скиллами по пережиданию длительных периодов неблагоприятных условий. А лучше и то, и другое.

Как остановить старение | Наука

Но самый шик – отрастить им интеллект, чтобы они сами за вас начали контролировать свою популяцию, планировать потребление своих ресурсов, да ещё и придумывали более и более эффективные способы эти ресурсы добывать. Такие репликаторы могут наплодить целых 7,5 миллиардов ваших генных кооперативов по 30–40 триллионов копий в каждой клетке человеческого организма. Для бактерий это, конечно, смехотворные цифры, но для эукариот вполне себе показатель.

Правда, интеллект растить долго, да и есть шанс не дорастить, говорят нам неандертальцы. Всё так: если ты как молодой, дерзкий стартап-кооператив решаешь методом «триллион макак на печатных машинках» закодировать в своих репликаторах умение думать, то до тех пор, пока твой код не готов к продакшн-релизу, приходится популяцию этих самых бета-репликаторов самому ещё и контролировать.

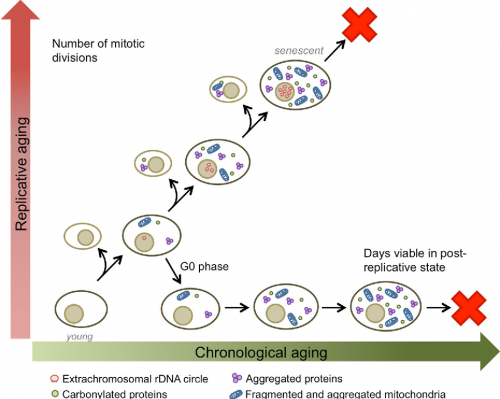

А то другая подпрограмма под названием плодитесь_и_размножайтесь того и гляди норовит услать в /dev/null все твои усилия. Поэтому кооперативу «Гены и сыновья» и пришлось сначала отточить умение не давать своим созданиям вымереть или сильно размножиться. Для чего он сначала накодировал механизмы контроля притока и оттока популяции. Научившись контролировать приток особей через выключение репродукции, а отток через феноптоз – либо резкий как у лосося, либо плавный, как у нас с мышкой.

Запрограммирована ли смерть у тихоокеанского лосося? Думаю, почти любой, кто в теме, признает, что да. А вот насчет того, запрограммирована ли она у нас, идут жаркие дебаты.

Это страшное слово – «программа»

Что отличает программу от непрограммы? Тут всё очень просто. Программа – это когда изменения происходят специально. Непрограмма – когда стохастически, случайным образом.

«Старение – износ системы или программа?». Гость: Ребриков Д.В.

Ведь никто не утверждает, что эмбриогенез случаен. Или что половое созревание – стохастический процесс. Нет, всё четко запрограммированно: этапы, сроки. И именно поэтому мы не наблюдаем единичных половозрелых младенцев или 80-летних рожениц, как должны бы были, если бы это были случайные процессы.

И если природа старения случайна, то почему одни виды животных живут несколько дней, а другие – сотни лет? Ведь для схожих случайных процессов свойственны и схожие статистические распределения их результатов. Но почему-то параметры этих распределений сильно разнятся даже для таких близких родственников, как мышь (2–3 года жизни), белка (10–12 лет) и голый землекоп (30 лет):

Более того, у социальных животных срок жизни может отличаться на порядок даже у близнецов с идентичной ДНК. Матка живет в 20–40 раз дольше, чем рабочая особь.

Наряду с этим мы знаем, что у очень разных видов есть общие молекулярные механизмы старения. Что у червей, что у млекопитающих – например, пресловутый каскад инсулиноподнобного фактора роста (ИФР-1), который сначала помогает организму созревать, а потом умирать. При этом скорости старения очень разные: нематода живет 2–3 недели, а мышь 2–3 года. И это тоже плохо сочетается с гипотезой случайной природы возрастных изменений.

При этом все геронтологи согласны с тем, что в нашем организме с возрастом снижается способность починки повреждений и очистки от мусора. И что именно это снижение ведет к накоплению и того, и другого, и в конечном счете к смерти – то есть все согласны, что этот процесс деградации является главной причиной нашего старения.

Единственный камень преткновения – случайно ли это возрастное снижение или целенаправленно? Мне кажется, что все данные указывают на то, что роль случайности в этом процессе минимальна. Мы видим, как организм целенаправленно с 15 лет уничтожает наш тимус, с 25 – наш мозг, с 45 – наши мышцы, а с 60 – наши кости. И те же процессы, только ускоренные в 20–30 раз, мы наблюдаем даже у мышей. И поверить в то, что все они случайны, очень сложно.

Где гены старения? Кто этим процессом управляет?

Я уже писал про главный механизм управления и синхронизации важных процессов в организме – эпигенетику. С возрастом у всех она меняется одинаково – «эпигенетические часы» отлично предсказывают наш биологический возраст, и то, что периодический откат этих эпигенетических часов факторами Яманаки продлил жизнь мышам, для меня эту гипотезу подтверждает.

Кто этим часам задает ритм и гонит их вперед? Скорее всего, наш мозг. А точнее, гипоталамус с гипофизом, основываясь на циркадных ритмах от шишковидной железы. Вот интересное исследование, показывающее как стресс через кортикостероидные гормоны вызывает у 5-летних детей эпигенетические изменения, схожие с теми, что мы видим при обычном старении. Кто кортизол вырабатывает?

Ось гипоталамус-гипофиз-надпочечники. И приведенное исследование хорошо подтверждает роль эпигенетики в выполнении программы старения – стресс ее ускоряет, факторы Яманаки откатывают.

Причем мы видим насколько схожи эти процессы у всех организмов. Примитивная нейроэндокринная система есть еще у нематод – по сути, зачатки оси гипоталамус-гипофиз-гонады. И именно эта ось контролирует их рост и развитие. Она же при нехватке еды включает режим нестарения – дауэрную стадию, в которой нематода может находиться месяцами, а потом опять включает процесс роста, и червь созревает, размножается и умирает за свои стандартные несколько недель.

Кстати, помните вышеупомянутый каскад инсулиноподобного фактора роста (ИФР-1)? Вот это тоже один из генов старения. У нематод он называется daf-2. Его нокаут (удаление) продлило жизнь нематодам в 10 раз, а мышам – в 2. И этот каскад очень эволюционно стар, прям суперстар (сорри) – он есть и у дрожжей, и у нематод, и у нас.

При этом, конечно же, мы пока до конца не понимаем всех механизмов этих процессов. Если (вернее, когда) поймем, то все дебаты о природе старения будут разрешены. На вопрос «где программа» будет однозначный ответ: вот она, гены такие-то, механизмы их контроля такие-то, вводные параметры – вот, алгоритм такой-то.

Как проверить гипотезу запрограммированности старения?

У меня здесь весьма простой и прикладной подход: если гипотеза программы старения позволит нам это старение остановить или хотя бы продлить нашу жизнь в 10 раз, мне этого будет более чем достаточно. Пока никакие другие гипотезы не нашли средств продления жизни лучше чем голодание, причем для приматов оно малоэффективно.

Еще гипотеза: если старение – это программа, у неё должны быть какие-то ключевые механизмы, варьирующие главный параметр программы – продолжительность жизни. Влияя на эти механизмы, мы должны видеть влияние на результат программы. Что нам и демонстрируют результаты продления жизни в разы с помощью нокаута генов развития/старения на нематодах и мышах.

Как эволюция оттачивала механизмы старения?

Не знаю, свечку не держал. Выскажу лишь осторожное предположение, что миллиарды лет назад, старения, скорее всего, не было. Как его не наблюдается, например, у вирусов. Но в какой-то момент оно возникло у одноклеточных и дало им преимущество в выживании путем предотвращения их вымирания из-за перенаселения (или еще какими-то путями).

Мы знаем два таких механизма старения у одноклеточных – апоптоз и теломеры. Причем эти механизмы отлично показывают действие группового отбора – для каждой отдельной клетки ограничивать свое деление или самоуничтожаться явно не помогает выполнять задачу воспроизводства. А вот их генам очень даже помогает.

Когда же возникли многоклеточные, война между отбором на уровне особи и отбором групповым получила новый виток. Групповой отбор поощрял новые и новые механизмы старения, а индивидуальный отбор пытался их взломать.

И за сотни миллионов лет те виды, у которых не было достаточно прочных механизмов защиты от взлома, свою программу старения обходили, закрепляли гены этого взлома в своей популяции из-за давления отбора на индивидуальном уровне, которое, конечно же, сильнее давления отбора группового (так как репродуктивное преимущество особи от продления жизни реализуется гораздо быстрее наступления негативных последствий этого преимущества для всей популяции). Но в итоге эти виды, когда это преимущество уже закреплялось в генах достаточно большого количества особей, вымирали из-за голода, вызванного перенаселением, от которого такой вид страдал хотя бы один раз в течение миллионов лет эволюции. А избежали вымирания только те виды, в которых групповой отбор закрепил достаточное количество дублирующих механизмов старения, и те, которые научились пережидать «голодные времена» в виде спор или «затаившихся яиц» как нестареющая гидра.

Кстати, разнонаправленное действие (антагонистическая плейотропия) ИФР1 – это как раз тот механизм, который позволяет программе старения оставаться в популяции. Причем механизм очень хитрый, потому что этот ген дает эволюционное преимущество особям на ранних стадиях развития – быстрый рост, – что закрепляет его в популяции, в обмен на то, что эти быстро размножающиеся особи остаются смертными.

При этом такая разнонаправленность ИФР-1 не является какой-то неизбежностью и не вызвана каким-либо физическим законом. Эволюция могла бы без неё отлично обойтись, если бы у неё не стояло задачи не допускать перенаселение. Ведь сцепка быстрого роста со старением накладывает явные ограничения для плодовитости каждого отдельного индивидуума. И те особи, которые смогли бы эту сцепку разорвать, получили бы явное эволюционное преимущество в воспроизводстве.

Неужто эволюция не смогла бы за миллиарды лет отвязать гены полового созревания от их негативных проявлений в виде инволюции тимуса и других проявлений старения? Ведь она смогла изобрести сногсшибательные вещи – сначала из одноклеточных сделать многоклеточных, потом рыб выгнать на сушу, научив их дышать воздухом, а затем некоторых еще и научить летать. Смогла создать огромных динозавров и китов, а также много других совершенно фантастических форм жизни и экосистем. Но при этом у подавляющего большинства ее созданий одна и та же сцепка между генами полового созревания и старением: хоть у нематоды, хоть у человека. Куда более правдоподобно, что эволюция эту сцепку разрывать активно «не хотела», а не «не могла».

И да, у подавляющего большинства видов, но не у всех. Есть виды, у которых нет прямой зависимости между плодовитостью (а это главный критерий результативности генов развития) и старением. У кого-то плодовитость с возрастом только возрастает:

Где палеонтологические доказательства вымерших бессмертных видов?

А как могли бы выглядеть такие палеонтологические доказательства? Как отличить окаменевшие останки бессмертного организма от смертного? Тем более что старение возникло, скорее всего, ещё в одноклеточных, как мы видим на дрожжах. И, кстати, одноклеточное старение и есть косвенное палеонтологическое доказательство.

Ну и на правах гипотезы: 252 миллиона лет назад, на земле вымерло около 90% всех видов. Одна из возможных причин этой катастрофы – взрывной рост бактерий, уничтоживших одно из базовых звеньев в экологической пирамиде. Ведь при вымирании целого звена экологической пирамиды, всё, что над этим звеном в пирамиде находится, тоже рискует вымереть. И таких катастроф на Земле было несколько:

Разве эволюция не могла бы просто изобрести бессмертный вид, который не вызывает перенаселение?

Прежде всего, драйвером эволюции являются всё же гены, а им, грубо говоря, наплевать, множим их мы или наши потомки. При этом пути эволюции неисповедимы – могло пойти так, могло эдак. Могли мы уметь летать и дышать азотом? Может, и могли бы. Но и так неплохо получилось.

Кстати, эволюция, быть может, уже смогла изобрести такой «бессмертный» вид – это любимая геронтологами гидра, которая не стареет. Но для этого ей пришлось научиться криптобиозу (пережидать голодные времена), а также размножаться и половым путем, и почкованием. Когда еды много, гидра клонирует себя почкованием.

А когда мало, она отращивает себе либо мужские, либо женские половые органы, и занимается любовью, оставляя оплодотворенные яйцеклетки ждать лучших времён на дне океана. Вот таким образом она научилась пережидать неблагоприятные условия – родители могут умереть от голода, но дети голод переждут, так как их развитие заморожено до наступления лучших времен. Точно как дауэрная личинка нематоды.

А ещё один вид на пороге бессмертия – это мы, Homo Sapiens. Только чтобы научиться не вымирать от перенаселения, нам надо было сначала отрастить себе мозги, а потом с их помощью придумать культуру и общество, да ещё и научно-технический прогресс, который обеспечит нас техническими возможностями не умирать от истощения ресурсов при любой популяции. То, что мы сломаем эту дурацкую программу старения, у меня сомнений не вызывает. Вопрос времени.

И очень хотелось бы, чтобы это произошло не через 50 лет, а через 20. Но что-то Человек разумный пока не разумеет, что в этом вопросе промедление смерти подобно.

Источник: www.vechnayamolodost.ru

Все по плану: как теория программы старения второй век выживает без доказательств

Идея о том, что старение — процесс запрограммированный, а не случайный, циркулирует в научных кругах с конца XIX века. За почти полторы сотни лет она так и не стала общепринятой. У нее не появилось никаких строгих эмпирических свидетельств. И все же о ней продолжают спорить и искать ее подтверждения. Почему мы столько времени обсуждаем то, что не можем доказать?

Смерть во имя скорости

«Дети — наше будущее», «все лучшее — детям» и прочие лозунги взывают к совести старшего поколения неспроста: в конфликте отцов и детей отцы всегда будут сильнее. За их плечами — даже если мы не говорим о человеке с его сложной социальной структурой — опыт и иммунитет. Накопленные за долгие годы жизни условные рефлексы и иммунологическая память дают старшему поколению такое преимущество для выживания, с которым младшему тягаться не по плечу. Однако, несмотря на свою солидную фору, отцы всегда проигрывают. В конфликт вмешивается кое-что еще.

Теория запрограммированного старения предполагает, что в какой-то момент в организме отцов включается механизм умирания, который и ослабляет их относительно детей. В популяции, где с возрастом особи не теряли бы жизнеспособности и плодовитости, детям пришлось бы слишком долго ждать, пока для них освободится ниша. Чтобы дать дорогу молодым, нужна программа старения, которая выведет отцов из игры.

С точки зрения каждой особи в отдельности приобретение такой программы выглядит безумием — зачем переставать размножаться и начинать умирать, если можно произвести на свет еще больше потомства? Тем не менее, как утверждают адепты теории, программа старения работает на благо популяции в целом. Ускоряя смену поколений, говорят они, программа ускоряет и эволюцию, давая организмам шанс быстрее приспособиться к меняющимся условиям среды.

Этой идее почти 130 лет — одним из первых ее озвучил зоолог Август Вейсман в 1891 году. С тех пор против теории запрограммированного старения нашелся целый ряд аргументов. Так, одно из ее слабых звеньев состоит в том, что теория опирается на групповой отбор, который одни ученые считают менее значительным, чем индивидуальный, а другие и вовсе сомневаются в том, что он существует. К тому же, не очень понятно, какие плюсы для популяции будут в самом начале зарождения такой программы, ведь умирать будут самые приспособленные особи — те, что смогли достичь пожилого возраста.

Эти и многие другие аргументы можно было бы опровергнуть одним махом — показав, у кого и как именно эта программа работает. Но это оказалось сделать непросто.

Смерть добровольно-принудительная

В идеале для убедительного доказательства нужно было бы подобрать пример организма, у которого программа заведомо работает, и другого, у которого ее нет. С первым проблем не возникает. Вот самец бурой австралийской сумчатой мыши умирает, едва успев спариться с самкой.

Вот тихоокеанский лосось не просто гибнет сразу после нереста, а еще и подкармливает свои телом водных беспозвоночных — пищу для своих будущих детей. Рука злого рока видна сразу. Следы программы старения продолжают находить и у других организмов — например, у нематоды C. elegans или пекарских дрожжей.

С противоположными примерами оказалось куда сложнее — пока их привести не удалось. Живые организмы разделились не на тех, кто умирает, и тех, кто живет вечно, а на тех, кого программа убивает быстро (вроде лосося или нематоды), и тех, кто умирает столь же неотвратимо, но медленно. Однако чтобы доказать, что это действительно так, и программа старения — не маргинальная стратегия, а выбор, который рано или поздно делает любая популяция (и человек, видимо, в том числе), необходимо было найти в основе этой программы какие-то универсальные механизмы.

Такой механизм придумал в 1997 году российский академик Владимир Скулачев и дал ему имя феноптоз (по аналогии с апоптозом, программируемой смертью клетки). Феноптоз по Скулачеву — это харакири на уровне целого организма, которое складывается из множества суицидов отдельных клеток. Виной всему, считает ученый, окислительный стресс и свободные радикалы — они повреждают внутриклеточные молекулы, что подталкивает клетки к самоубийству.

Однако для полной правдоподобности теории феноптоза не хватает конкретного воплощения. Где находится та «красная кнопка», которая заставляет организм включить режим умирания? Чтобы ответить на этот вопрос, приверженцы теории запрограммированного старения уже не первый десяток лет ищут отличия между быстро и медленно умирающими видами, например, между обычной мышью и голым землекопом. Отличий нашлось множество, но какое из них служит той самой кнопкой, до сих пор определить не удалось.

Смерть как версия

За сотню с лишним лет конкретного воплощения у программы старения так и не появилось. Однако ее идея никуда не делась, и сейчас о ней пишут даже больше, чем раньше. Некоторые авторы полагают, что этому послужило развитие машинного перевода, благодаря которому западным ученым стали доступнее работы русских коллег, среди которых теория запрограммированного старения особенно популярна. Но дело не только в этом: в работах, посвященных старению, Программа начинает принимать все новые и новые облики.

Владимир Скулачев и его коллеги после долгих лет отчаянных попыток сменили подход к проблеме. Теперь они утверждают, что программа старения состоит не в механизме умирания как таковом, а в выключении программы жизни. Иными словами, они предлагают искать не красную кнопку, которая останавливает жизнь, а кабель питания организма, который перестает работать. Сейчас их главный кандидат — система защиты от окислительного стресса, которая у пожилых организмов работает хуже, чем у молодых, а у мыши — хуже, чем у голого землекопа.

Другие ученые, отчаявшись найти программу старости, нашли вместо нее программу молодости. Целый ряд современных теорий рассматривает старение как продолжение развития: те процессы, что запустились в начале жизни организма, чтобы дать ему вырасти и размножиться, в конце жизни приближают его смерть. Теория квазипрограммы, например, заявляет напрямую: старение — это программа молодости, которую никто вовремя не отключил.

Те же, кто не верит в Программу вовсе, считают старение естественным процессом, которым никто не в силах управлять ни извне, ни изнутри. Продвигая идею старения как неизбежного изнашивания организма, они противопоставляют ее теории запрограммированного старения — и пишут о том, почему Программы не существует.

Так или иначе, о Программе говорят все, или почти все. К 2020 году в поисковике Google Scholar на 4 миллиона статей по запросу «aging» более 3,5 миллионов включают в себя слово «program». Не все они, конечно, посвящены Программе — некоторые, например, описывают итоги государственных программ, направленных на изучение старения. И все же отсутствие доказательств у теории запрограммированного старения не сделало ее менее популярной. Программа прячется под разными обличиями, и чем меньше мы о ней знаем, тем больше хочется о ней говорить.

Смерть как ответ

У теории запрограммированного старения есть жирный плюс: она предполагает наличие ответа. Теории изнашивания предлагают смириться с неизбежностью и не дают рецептов бессмертия. Они, как верно отмечает Скулачев, «крайне пессимистичны в отношении поиска успешных лекарств». Поэтому, предлагает ученый, лучше бы сначала изучить все возможные способы проявления Программы, прежде чем отметать эту теорию за отсутствием доказательств. Программа вселяет в своих сторонников оптимизм, и он живет даже тогда, когда следы ее найти не удается.

Вчера в журнале Science вышла статья, авторы которой описали две возможных траектории старения дрожжей. В рамках первой у дрожжей распадалось ядрышко — область ядра, где производится каркас рибосом, машин для синтеза белка — то есть причина старения была в повреждении ДНК. В рамках второй ядрышко оставалось целым, зато слипались и выходили из строя митохондрии, лишая клетку энергии. Первая стратегия с точки зрения долгожительства оказалась более выигрышной: она позволила дрожжам пройти около 50 раундов деления, в то время как в результате второй они останавливались и погибали на 30-м.

Исследователи нашли два гена, экспрессия которых позволяет запретить клетке стареть по первому или второму пути соответственно. А гиперэкспрессия обоих генов направила дрожжи по третьему пути — они тоже продержались максимально около 50 раундов деления, но средняя продолжительность их «жизни» (то есть размножения) стала в два раза больше, а время между раундами размножения — в 2-3 раза короче.

И вот перед нами новая ветвь разговоров о Программе. Отчаявшись найти следы запрограммированного старения, мы пытаемся запрограммировать его самостоятельно, переключаясь между жизненными траекториями. Поиски Программы вышли на очередной виток развития: даже если ее не существует, ее придется придумать и запустить.

Источник: nplus1.ru

Запрограммировано ли старение?

Знаете ли вы, что сайт nestarenie.ru — объективно один из самых популярных в России ресурсов про старение и долголетие — в Яндексе, в Гугле, по количеству, качеству и лояльности аудитории. nestarenie.ru имеет потенциал, чтобы стать одним из самых популярных сайтов о борьбе со старением не только в России, но и в мире. Для этого нужны деньги. Я призываю всех сделать пожертвования, а также убедить своих друзей поступить аналогично.

Карта в Сбере МИР(рубли): 2202 2032 1501 6686 (МАЙЯВИ Ч.)

Помочь блогу

-

20 комментариев В закладки браузера

Гипотеза о том, что старение запрограммировано весьма популярна среди обывателей, но имеет довольно мало сторонников среди ученых-геронтологов. При этом данная гипотеза кажется весьма логичной, на первый взгляд. Откуда такое расхождение? Может быть, ученые просто находятся в плену своих предубеждений и когнитивных ошибок, не давая зеленый свет смелой гипотезе? Автор следующей статьи Фединцев Александр. Оригинал статьи находится по адресу https://habr.com/ru/post/540210

«Ничто в биологии не имеет смысла, кроме как в свете эволюции»

Добржанский Феодосий Григорьевич

Для того, чтобы всерьез воспринимать гипотезу о наличии у абсолютного большинства видов некоей генетической программы старения нужны веские основания. Каким образом эволюция привела к тому, что гипотетическая генетическая программа закрепилась (далее просто Программа), какие преимущества она дает? Какую пользу старение может приносить отдельной особи, никто так и не придумал, поэтому вся аргументация сторонников «программы старения» сводится к групповому отбору. Групповой отбор — штука спорная [ www.theguardian.com/science/2012/jun/24/battle-of-the-professors ], но давайте сделаем вид, что он существует, и обратимся к работе [ www.researchgate.net/publication/226028429_Evolutionary_Origins_of_Aging ] Джоша Миттельдорфа, который является одним из сторонников «программы старения» с довольно серьезным научным обоснованием

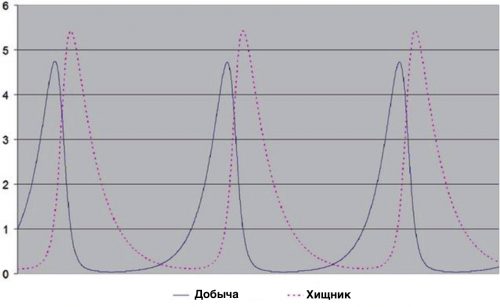

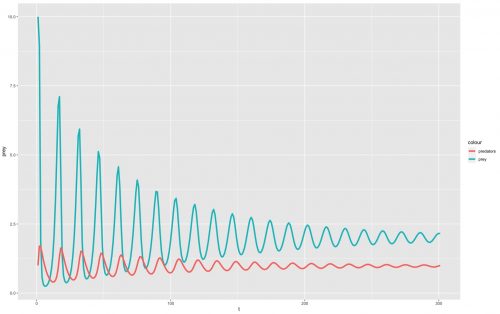

Рисунок 2. Моделирование численности популяций нестареющих хищников и жертв.

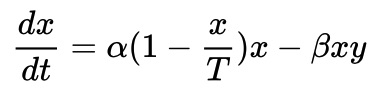

Работа Джоша Миттельдорфа хороша тем, что она не заявляет голословно, что «программа старения» полезна для группы организмов, Миттельдорф приводит результаты симуляции, используя хорошо известную и проверенную модель популяционной динамики Лотки-Вольтерры. Давайте посмотрим на динамику ( рис.

2 ) численности популяций хищников и их добычи («не-хищников») в разных сценариях (без старения ( рис. 2 ), и когда стареют жертвы ( рис. 3 )). Когда старения нет минимальная и максимальная численность обоих видов разнится на два порядка и довольно долгое время численность популяции находится возле нуля: малейшая флуктуация — и оба вида исчезнут!

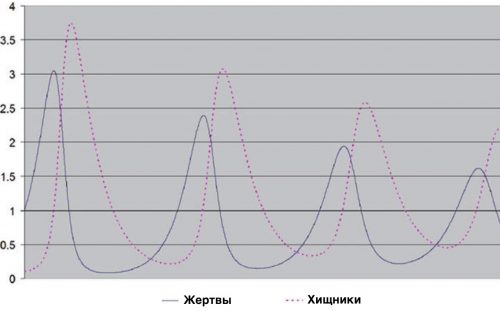

Рисунок 3. Моделирование численности популяций хищников и стареющих жертв.

А теперь взглянем на результаты ( рис. 3 ) симуляции, где присутствует старение «не-хищников», и старые особи представляют более легкую добычу. Мы видим, что в этой симуляции динамика существенно стабилизировалась, и есть даже некий намек на сходимость — колебания уменьшаются со временем ( популяция стареющих жертв при первом колебании вырастала до 3, затем до 2,8, затем до 1,9, затем до 1,6 ). Это ли не лучшее доказательство наличия «программы старения»!? Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте изучим матчасть. А именно модель Лотки-Вольтерры, которую (с небольшими модификациями) использовал Джош Миттельдорф.

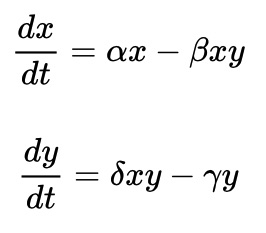

Модель Лотки-Вольтерры

«В сущности, все модели неправильны, но некоторые полезны»

В 1925 году Лотка (и независимо от него в 1926 году Вольтерра) предложил модель взаимодействия двух видов типа «хищник — жертва», которая с успехом применяется и сейчас во многих задачах.

Модель представляют собой простую систему дифференциальных уравнений и во многом похожа на ставшую печально известной в последнее время эпидемиологическую модель SIR (про которую можно почитать, например тут [https://nplus1.ru/material/2019/12/26/epidemic-math]).

- x — численность жертв (травоядных);

- y — численность хищников;

- α — скорость роста популяции жертв;

- β — вероятность того, что жертва будет съедена хищником при контакте;

- γ — 1/γ имеет смысл среднего времени до голодной смерти хищника;

- δ — вероятность того, что хищнику хватит еды на дальнейшее размножение.

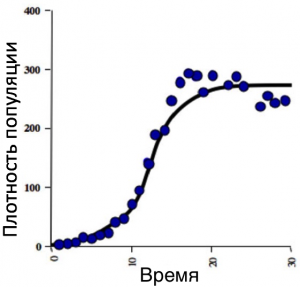

Рисунок 5. Оставим пока хищников в покое и рассмотрим уравнение для жертв. Как будет выглядеть динамика их численности при условии, что все хищники куда-то внезапно исчезли (y=0)? А вот как ( рис. 5 ).

То есть численность «не-хищников» по этой модели растет по экспоненте! И действительно, модель Лотки-Вольтерры предполагает [ https://en.wikipedia.org/wiki/Lotka–Volterra_equations#Prey ] что в распоряжении жертв неограниченные ресурсы (например, пища). Однако в реальности все совсем не так.

Логистическая модель роста

Рисунок 6. Вот как, например, выглядит рост численности популяции инфузорий туфелек (Paramecium).

Совершенно непохоже на экспоненциальный рост, не так ли? Современная наука давно объяснила [ www.nature.com/scitable/knowledge/library/how-populations-grow-the-exponential-and-logistic-13240157 ] почему так происходит и разработала простую математическую модель, которая точно описывает кривые роста бактерий, дрожжей, инфузорий и даже млекопитающих. И эта модель — рост по логистической кривой [ www.khanacademy.org/science/ap-biology/ecology-ap/population-ecology-ap/a/exponential-logistic-growth ] (эта кривая изображена черным на рисунке 6 ). Логистическая модель основана на факте наличия у среды определенной емкости — того максимального количества особей данного вида, которое среда может вместить и прокормить. Наличие такого предела приводит к тому, что скорость роста популяции замедляется по мере приближения к пределу, а при его достижении рост вообще прекращается.

Чем же обусловлено такое замедление? Существуют, как минимум, две группы факторов: механистические и адаптивные (генетические).

- К механистическим можно, например, отнести недостаток пространства для размножения. Возьмем, к примеру, паразитическую осу, обитающую в Центральной Америке, которая откладывает яйца только на спинках гусениц определенного вида. Очевидно, что максимальный прирост популяции равен количеству гусениц помноженному на количество яиц, которое можно разместить на гусенице. Таким образом ограничивается бесконечный экспоненциальный рост в данном случае. Такая же логика применима и к другим животным: например, существует предел того, сколько гнезд чайки могут разместить в ареале своего обитания, или предел подходящих мест для нереста лососей. Другим чисто механистическим препятствием является голод: если не хватает пищи, то даже если места полно, потомство либо вовсе не родится, либо умрет, не успев продолжить род.

- Ко второй группе факторов можно отнести генетические адаптации: у мышей, например, в гипоталамусе обнаружили [ https://newsroom.uw.edu/story/hunger-neurons-act-reduce-fertility-during-starvation ] специальные нейроны, которые «отключают» репродуктивную функцию. Скорее всего, такие нейроны есть и у людей, потому что при экстремальной потере жировой массы женщины временно теряют фертильность. Снижение фертильности при голодании наблюдается [ https://link.springer.com/article/10.1007/s10493-008-9211-5 ] и у более простых организмов [ https://academic.oup.com/icesjms/article/57/6/1764/768652 ].

Рисунок 7. Итак, чтобы учитывать логистический рост популяции «не-хищников», я ( Александр Фединцев ) переписал первое уравнение Лотки-Вольтерры в следующем виде ( рис. 7 ).

Рисунок 8 . И вот какую динамику популяций мне удалось получить ( рис. 8 ).

Из графика (нажмите на график, чтобы увеличить) видно, что замедления репродукции достаточно для стабилизации динамики численности популяций обоих видов ( хищников и жертв )! Более того, тут [ https://nplus1.ru/material/2019/12/04/lotka-volterra-model ] приведена другая модифицированная модель, которая учитывает миграцию животных, в рамках которой тоже легко достигается равновесие. В общем, нет никакой нужды в программе старения для сглаживания колебаний численности популяций — при использовании более приближенных к реальности моделей колебания исчезают сами по себе.

Есть и другая точка зрения на то, почему эволюция могла привести к закреплению программы старения. Звучит она так:

Но в итоге эти виды, когда это преимущество уже закреплялось в генах достаточно большого количества особей, вымирали из-за голода, вызванного перенаселением, от которого такой вид страдал хотя бы один раз в течение миллионов лет эволюции. А избежали вымирания только те виды, в которых групповой отбор закрепил достаточное количество дублирующих механизмов старения, и те, которые научились пережидать “голодные времена” в виде спор или “затаившихся яиц” как нестареющая гидра [ https://habr.com/ru/post/405101 ].

Но спасает ли старение от перенаселения? Давайте рассмотрим простейший пример: пусть у нас есть бактерия, которая умирает от старения через 2 деления. Похожим образом стареют пекарские дрожжи Saccharomyces cerevisiae: от материнской клетки отпочковывается дочерняя клетка, которой достаются самые хорошие органеллы, а все плохие органеллы и клеточный мусор остаются в материнской клетке, которая через несколько десятков таких делений умирает. У дрожжей есть еще хронологическое старение, но это отдельная история.

Так как же будет выглядеть рост популяции в нашей простейшей модели очень быстрого старения? А вот как (см. рисунок внизу для пояснения):

- 1 бактерия

- 2 бактерии

- 4 бактерии — 1 умершая от старости = 3

- 6 бактерий — 1 умершая от старости = 5

- 10 бактерий — 2 умерших от старости = 8

- 16 бактерий — 3 умерших от старости = 13

- .

Светлые кружочки — молодые бактерии, наполовину черные — старые, полностью черные — мертвые

1 2 3 5 8 13. Да это же последовательность чисел Фибоначчи (каждое число равно сумме двух предыдущих)! Но это в свою очередь означает, что старение никак не ограничивает экспоненциальный рост популяции, потому что последовательность Фибоначчи растет по экспоненте [ https://math.stackexchange.com/questions/2981007/is-the-fibonacci-sequence-exponential ]. Поэтому эволюция никак не могла прийти к программе старения с этой целью , но она вполне могла прийти к механизмам ограничения размножения, что ученые и обнаружили у мышей.

Это, конечно, не единственные попытки придать эволюционный смысл гипотезе запрограммированного старения, но Алекс Ковальд и Томас Кирквуд подробно разобрали [ https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/acel.12510 ] математические модели сторонников запрограммированного старения и в каждой из них нашли серьезные ошибки и/или несоответствия.

Также встречается такой аргумент, что существование эпигенетических часов, которые тесно коррелируют с возрастом человека (и других млекопитающих), является доказательством наличия программы старения. Но это является ничем иным как логической ошибкой: в автомобиле, например, есть одометр, показания которого (пробег авто) тесно коррелируют с возрастом автомобиля, однако это вовсе не означает, что автомобиль начинает функционировать хуже, потому что с определенного пробега включается специальная программа. Частные случаи, впрочем, могут быть, но в общем, это не так.

Выводы:

- Гипотетическая программа старения вредит индивидуальному отбору и НЕ дает никаких ощутимых преимуществ при групповом отборе (который до сих пор не является общепризнанным).

- Гипотеза запрограммированного старения нарушает принцип бритвы Оккама [ https://ru.wikipedia.org/wiki/Бритва_Оккама ]: постулируется новая сущность без надобности (см. пункт 1). Бритва Оккама — методологический принцип, в кратком виде гласящий: «Не следует множить сущее без необходимости».

- До сих пор не найдено ни намека на генетическую программу старения у млекопитающих, хотя другие генетические программы давно найдены (например, вышеупомянутая программа отключения фертильности).

- Самое главное: не существует примеров взломов «программы старения» внутри одного вида. Если есть программа, значит, чисто статистически должны быть особи, у которых она ломается со временем. Например, у каждой клеточки нашего организма есть программа самоубийства, но она с завидной регулярностью ломается, что служит одним из механизмов развития онкологических заболеваний. Благодаря самоуничтожению раковые опухоли погибают. Но если программа самоуничтожения опухоли ломается, то начинается рак. Где среди 7 миллиардов людей нестареющие мутанты с отключенной программой старения!? Ведь ожидаемая продолжительность жизни таких людей должна составлять как минимум сотни лет.

С эволюционной точки зрения старение по-прежнему лучше всего описывается [ https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/acel.12510 ] различными модификациями гипотезы Медавара [ https://ru.wikipedia.org/wiki/Теория_накопления_мутаций ], которая сводится к тому, что в дикой природе смертность от старения у большинства видов пренебрежимо мала в сравнении со смертностью от внешних причин (болезни, хищники и т. п.) и поэтому мутации, которые увеличивают максимальную продолжительность жизни в популяции, не закрепляются. Однако те виды, которые не испытывают такого давления среды (очень крупные животные или живущие в защищенной от хищников среде), живут гораздо дольше. Дальнейшим развитием идеи Медавара является гипотеза антагонистической плейотропии [ www.vechnayamolodost.ru/articles/teorii-stareniya/antagonisticheskaya-pleyotropiya-i-starenie ], которая утверждает, что в условиях дикой природы эволюция закрепит те варианты генов, которые могут снижать максимальную продолжительность жизни, но увеличивают вероятность репродуктивного успеха в молодости. Гипотеза Медавара была не единожды проверена экспериментально:

В лабораторных условиях эволюционные гипотезы можно эффективно проверять с помощью экспериментальных эволюционных парадигм. Это подразумевает применение специфичного режима отбора и проведение мониторинга эволюционных изменений на протяжении поколений. Например, Стернс и коллеги на протяжении 60 поколений применяли к одной группе плодовых мушек высокую случайную смертность, а к другой группе – низкую случайную смертность. В результате оказалось, что режим высокой смертности приводил к укорочению продолжительности жизни, снижению возраста полового созревания и ускорению репродуктивной траектории по сравнению с режимом низкой смертности. Эти данные оказались полностью сопоставимыми с результатами природного эксперимента, в котором опоссумов, естественным образом эволюционирующих на лишенном хищников острове, сравнивали с опоссумами нормальной популяции на населенном хищниками материке.

Но это все эволюционные гипотезы, которые не описывают конкретные механизмы, а ознакомиться с наиболее правдоподобным на мой взгляд гипотетическим механизмом старения можно в статье «Где прячется старение? Клетки против матрикса.»

UPD: забыл рассказать о еще одном примере взлома генетической программы. При рождении у людей синтезируется так называемый фетальный гемоглобин, но организм по мере взросления переключается на синтез «взрослого» гемоглобина (к двум годам концентрация фетального гемоглобина в крови, в среднем, менее 1%). Однако науке известны [ www.news-medical.net/health/What-is-Hereditary-Persistence-of-Fetal-Hemoglobin.aspx ] взрослые люди с концентрацией фетального гемоглобина более 30%!

Группа nestarenieRU в Facebook https://www.facebook.com/groups/240737323171320/

Мой аккаунт в Facebook: https://www.facebook.com/nestarenieRU

YouTube-канал www.youtube.com/c/nestarenieRU

Предлагаем Вам оформить почтовую подписку на самые новые и актуальные новости, которые появляются в науке, а также новости нашей научно-просветительской группы, чтобы ничего не упустить.

Знаете ли вы, что сайт nestarenie.ru — объективно один из самых популярных в России ресурсов про старение и долголетие — в Яндексе, в Гугле, по количеству, качеству и лояльности аудитории. nestarenie.ru имеет потенциал, чтобы стать одним из самых популярных сайтов о борьбе со старением не только в России, но и в мире. Для этого нужны деньги. Я призываю всех сделать пожертвования, а также убедить своих друзей поступить аналогично.

-

- Карта Viza ( доллары ): 4215 8901 1587 0138 для переводов за пределами РФ

- Карта в Сбере ( рубли ): 2202 2032 1501 6686 (МАЙЯВИ Ч.) — карта МИР (на территории РФ)

Источник: nestarenie.ru