В вокальных произведениях – песнях, романсах, вокальных циклах, а также в музыкально – театральных жанрах, всегда есть текст, и программа ясна.

А если музыка инструментальная, в ней нет текста, то как лучше понять ее и исполнить? Об этом позаботились композиторы, давшие названия своим инструментальным сочинениям, особенно тем, в которых музыка что –то или кого – то изображает. Итак, речь сейчас пойдет о программно – изобразительной музыке.

Какой океан звуков окружает нас! Пение птиц и шелест деревьев, шум ветра и шорох дождя, раскаты грома, рокот волн… Все эти звуковые явления природы музыка может изобразить, а мы, слушатели, представить.

Один из самых излюбленных приемов изобразительности в музыке – подражание голосам птиц. Остроумное «трио» соловья, кукушки и перепела звучит в «Сцене у ручья» (второй части «Пасторальной симфонии» Бетховена). Птичьи голоса звучат в пьесах для клавесина «Перекликание птиц» и «Курица» Жана- Филиппа Рамо, «Кукушка» Луи –Клода Дакена, в фортепианной пьесе «Песня жаворонка» из цикла «Времена года» Чайковского, в прологе оперы «Снегурочка» Римского — Корсакова и во многих других произведениях.

Программная музыка 1 часть

Нередко композиторы «рисуют» музыкальными красками картины природы.

А. Лядов «Волшебное озеро»- эта «сказочная картинка для оркестра» напоминает акварель. Те же легкие и прозрачные краски, та же тонкая игра полутонов и бликов.

Музыка «Волшебного озера» дышит тишиной и покоем. В музыке слышны звучащая лесная тишина и плеск потаенного озера. Основной звуковой материал пьесы – нарядная, мерно колышущаяся фактура. Здесь нет ни одной законченной протяженной мелодии. Короткие фразы, «зовы», манящие, увлекающие куда – то, то появляются, то, скользя, исчезают.

Прозрачность оркестровой фактуры связана с использованием широких интервалов (так композитор изображает прозрачность глубины вод). В зыбко колышущуюся фактуру струнных вкраплены тембры арфы, флейты, челесты. В гармонии преобладают красивые септаккорды, нонаккорды.

Зыбкое озеро имеет твердые очертания – берега. Музыка пьесы написана в уравновешенной, стройной форме, близкой к трехчастной. Восторженная, ликующая кульминация расположена ближе к концу произведения. Устойчивость форме придает прозрачно – легкая тональность ре – бемоль мажор, обрамляющая эту миниатюру.

Итак, изображение звуков, голосов, картин природы – самый излюбленный прием изобразительности в музыке.

Другой прием существует для изображения движений людей, зверей, птиц. Вспомним известную нам симфоническую сказку Прокофьева «Петя и Волк». Рисуя в музыке Птичку, Кошку, Утку и других персонажей, композитор изобразил их характерные движения, повадки, да так искусно, что можно воочию представить себе каждого из них в движении: летящую Птичку, крадущуюся Кошку, прыгающего Волка и т.п. Здесь основными изобразительными средствами стали ритм и темп.

Характер движений бывает различен: плавный, летящий, скользящий или, наоборот, резкий, неуклюжий… Плавные движения отражаются в гибком мелодическом рисунке, штрихе legato, а резкие – в «колючем», угловатом рисунке мелодии, остром штрихе staccato. Яркий пример изобразительности такого рода – пьесы Мусоргского «Гном», «Балет невылупившихся птенцов», «Лиможский рынок», «Избушка на курьих ножках» из фортепианного цикла «Картинки с выставки».

Программная музыка. Часть 1

Этот фортепианный цикл написан Мусоргским под впечатлением выставки рисунков художника В. Гартмана, друга композитора, в 1874 г.

«Гном». Рисунок Гартмана изображал щипцы для орехов в виде неуклюжего гнома. Мусоргский наделяет в своей музыке Гнома чертами человеческого характера, сохраняя при этом внешний облик сказочного и причудливого существа. В этой небольшой пьесе слышатся и глубокое страдание, и отчаяние, в ней запечатлена и угловатая поступь угрюмого Гнома.

«Балет невылупившихся птенцов». Эту забавную пьесу Мусоргский назвал скерцино – маленькое скерцо (сравните: «шутка» – «шуточка»). На рисунке Гартмана изображены ученики балетной школы. Они пытаются «летать»- танцевать, но до «звезд» им еще далеко.

В музыке изображены быстрые, но неуклюжие движения птенцов – прыжки, бег, их нежный щебет. Отсюда необычно высокий, «птичий» регистр звучания, в каждом такте — форшлаги и трели. Вся пьеса, от первой до последней ноты, «щебечет» очень тихо и нежно (рр, ррр).

«Избушка на курьих ножках». На рисунке Гартмана были изображены часы в форме сказочной избушки. Мусоргский же переосмыслил образ: в его музыке изображена не игрушечная избушка, а ее хозяйка- Баба- Яга. Вот свистнула она и понеслась в своей ступе, погоняя помелом. От музыки так и веет былинным размахом, русской удалью.

«Лиможский рынок». На одном из рисунков Гартмана изображен рынок в старинном французском городе Лимож. Мусоргский по – своему «озвучил» рисунок художника. Всю разноголосицу рыночной толпы – неумолкающую болтовню торговок, обрывки разговоров, спор кумушек, в нетерпении перебивающих друг друга,- композитор превратил в оживленный звуковой поток скерцо (беспрерывный, бойкий поток шестнадцатых, легкий штрих staccato, неожиданные резкие акценты, мажорный лад, высокий звонкий регистр).

К. Сен- Санс. «Карнавал животных». Это произведение, в котором виртуозно и, в тоже время, с улыбкой демонстрируются изобразительные возможности музыкального искусства. Написавший в 1886 году эту музыкальную шутку Камиль Сен – Санс был выдающимся французским композитором, вместе с тем, он живо интересовался зоологией, ботаникой, астрономией.

Произведение предназначено для небольшого ансамбля инструментов: двух роялей, струнного квинтета, флейты и флейты пикколо, кларнета, фисгармонии, ксилофона и челесты. По форме – это сюита из четырнадцати миниатюр.

Метко и живо изображены в музыке лев, куры, петух, слон, танцующий… вальс, кенгуру, лебедь и другие животные, птицы, рыбы.

«Кенгуру». Его портрет забавен. Суетливые прыжки животного изображаются у фортепиано с помощью форшлагов, штриха staccato и пауз, разделяющих звуки короткой темы. Форшлаги точно отмечают момент толчка, а паузы – прыжок. Каждая фраза, ускоряясь в начале, завершается осторожным замедлением движения.

При этом неожиданно меняется размер и ритм. Неустойчивые аккорды звучат робко и неуверенно. Так возникает представление о смешных прыжках неуклюжей кенгуру, то и дело останавливающейся и осторожно озирающейся.

В пьесах «Слон», «Черепахи», «Пианисты» композитор не только изображает неловкие движения своих персонажей, но и подсмеивается над ними. Для этого он избирает редкий в музыке жанр музыкальной пародии.

«Слон». У Сен- Санса слон… танцует вальс. Наши обычные представления об изяществе и легкости этого танца неожиданно разрушаются низкими звуками солирующего контрабаса. Его звучание в низком регистре так тяжеловесно, что ни о каком изяществе, легкости и речи быть не может. Можно только восхищаться изобретательностью композитора, мысленно представляя вальсовое кружение слона.

Далее (средний раздел пьесы) бедному слону приходится вальсировать под музыку духов воздуха! Здесь Сен – Санс цитирует фрагменты «Балета скифов» из оратории Берлиоза «Осуждение Фауста» и «Скерцо» Мендельсона из музыки к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». Изящные и воздушные темы, звучащие в оригинале в высоком регистре, здесь, в пьесе Сен- Санса, перемещены в низкий, «слоновий», регистр. Эта метаморфоза (превращение) сделала их почти неузнаваемыми.

«Лебедь». В этой пьесе создан образ совершенной красоты, неподвластной времени. Классическая чистота и строгость кантиленой мелодии, благородный «бархатный» тембр виолончели сделали эту пьесу шедевром лирики. Выразительная пластичность мелодии, ее спокойное ритмическое дыхание, уравновешенный и плавный рисунок фраз создают неувядающий лирический образ. Немаловажна и яркая изобразительная деталь: мелодия звучит на фоне спокойных фигураций фортепиано, подражающих легкому плеску воды.

Эта пьеса имела большой успех у слушателей. И сейчас она звучит в многочисленных переложениях для различных инструментов, инструментальных ансамблей и даже хора. На ее музыку выдающийся русский балетмейстер М. Фокин создал знаменитый балетный номер для великой русской балерины Анны Павловой.

Праздничный «Финал» сюиты (галоп) наиболее точно соответствует названию произведения – «Карнавал животных». В веселом стремительном танце словно проносятся знакомые нам персонажи, мелькают, наподобие карнавальных масок, темы предыдущих пьес.

Существует множество пьес, подражающих ритму движения прялок, веретен, жужжанию насекомых. Самая знаменитая пьеса такого рода – «Полет шмеля» из оперы Римского — Корсакова «Сказка о царе Салтане».

Вы помните, как царевич Гвидон тайком попал в царство «славного Салтана»? Он «летел», оборотясь то в комара, то в муху, то в шмеля.

Пьеса Римского- Корсакова ярко изобразительна. В ней использован жанр виртуозного этюда. Жужжание шмеля передается хроматическим опеванием основных опорных тонов. Пьеса написана для солирующей флейты и струнных инструментов.

В музыке изображается, как шмель в своем полете «набирает высоту». А вот он словно кружит на одном месте.

«Прощальный», уносящийся ввысь, пассаж почти зримо изображает, как шмель, улетая, превратился в крохотную точку, а затем исчез.

Изображая движения, походку своих героев, композитор раскрывает и их характер. Так, музыкальные портреты мальчика Пети и Дедушки («Петя и Волк») «нарисованы» Прокофьевым яркими, контрастными красками: оба героя сказки изображены в движении, поэтому их музыка связана с жанром марша. Но как непохожи эти два марша! Тема Пети – легкая, упругая по ритму и подвижная, похожа на задорную песню, а в теме Дедушки резче проступают черты марша: она «жесткая», резкая по ритму, динамике, более сдержанная по темпу.

«Рисовать» музыкальные портреты первыми научились французские композиторы 18 века. Например, Франсуа Куперен многим своим пьесам для клавесина давал названия («Сестра Моник», «Флорентинка», «Кумушка» и другие). Традицию писать музыкальные портреты продолжили композиторы 19 века. Среди них – немецкий композитор Роберт Шуман.

Ярко «написаны» Шуманом женские портреты в его фортепианном цикле «Карнавал». Сравним два из них: «Киарина» и «Эстрелла». Что в них общего? Прежде всего — романтический жанр вальса; его полетность, изящество больше всего подходят к женским образам. Но по характеру эти два вальса резко отличаются.

Вальс «Киарины» — возвышенный, поэтичный, сдержанно- страстный. Вальс «Эстреллы» — темпераментный и пылкий, блестящий и ярко эмоциональный.

А. Лядов. «Баба Яга». «Кикимора». Причудливо, красочно «нарисовал» музыкальные портреты этих персонажей русских сказок композитор А. Лядов. Русская песня, русская сказочность- родная стихия композитора. В этих оркестровых пьесах талант композитора выразился наиболее полно и совершенно.

Лядов юмористично изобразил полет Бабы- Яги, избрав жанр скерцо. Эта симфоническая миниатюра написана в одночастной форме со вступлением и кодой. Автор предпослал пьесе эпиграф:

«Баба – Яга вышла во двор, свистнула – перед ней явилась ступа с шестом и помелом. Баба- Яга села в ступу и выехала со двора, шестом погоняет, помелом след заметает. Скоро послышался в лесу страшный шум: деревья трещали, сухие листья хрустели».

Пьеса начинается с «посвиста» Яги: флейта – пикколо и … валторна. Свист хозяйки будит лесное царство: у валторн «ползут» по хроматизмам вверх «сказочные» увеличенные трезвучия. Но вот появляется тема Яги – соло фагота. Оказывается, что «природный голос» старухи – бас.

Основной раздел скерцо – Presto. Яга летит в ступе на предельной скорости. Музыкальное развитие основано на оркестровом варьировании и разработке основной темы. Усложняется и ритмический рисунок. Сухой, «костяной» тембр ксилофона словно подстегивает бешеное движение остинатной фигурой.

Буря в лесу достигает своей кульминации, а затем постепенно затихает. Тема Яги сокращается до короткого мотива, звучность падает до ppppp. В коде слышится лишь эхо посвиста Бабы- Яги.

«Кикимора»- народное сказание для оркестра. Лядов здесь тоже предпосылает пьесе литературный текст, заимствованный из народных сказок.

«Живет, растет Кикимора у кудесника в каменных горах. От утра до вечера тешит Кикимору Кот- баюн, говорит сказки заморские. Со вечера до бела света качают Кикимору во хрустальчатой колыбельке. Ровно через семь лет вырастает Кикимора. Тонешенька, чернешенька та Кикимора, а голова- то у ней малым- малешенька, со наперсточек, а туловища не спознать с соломиной.

Стучит, гремит Кикимора со утра до вечера; свистит, шипит Кикимора со вечера до полуночи; со полуночи до бела света прядет кудель конопельную, сучит пряжу пеньковую, снует основу шелковую. Зло на уме держит Кикимора на весь люд честной».

Мастерски использует Лядов оркестр для изображения таинственного пейзажа: низкий регистр и «темные тембры» духовых инструментов и виолончелей с контрабасами- для изображения каменных гор, потонувших в ночном мраке, а прозрачный, светлый высокий регистр флейт, скрипок, челесты – для изображения звона «хрустальчатой колыбельки» и мерцания ночных звезд.

Начинается пьеса медленным вступлением: мелодия его тихая, причудливая, сумрачная (виолончели, контрабасы). Нисходящая минорная терция в басах в самом начале (лейтинтонация всей пьесы), «ползучие» хроматизмы в средних голосах оркестра, тревожный рокот литавр создают атмосферу тайны, ведут в загадочную страну.

Покой «сонного царства» чуть оживляется – звучит ласковая песенка Кота- баюна (в духе колыбельной).

Неожиданно в спокойную музыку вторгается короткая, ядовито – колкая тема у флейты – пикколо (тема Кикиморы). Терцовая интонация присутствует и здесь, на это раз — в скерцозном облике.

Голос Кикиморы, как крик ночной птицы, появился и исчез. Снова воцарилась сонная тишина. Слышна колыбельная Кота – баюна. Новое появление Кикиморы звучит страшнее – ее голос стал резче, выше и пронзительнее.

Затем в высоком регистре возникают волшебные, небесные звуки челесты, как звон «хрустальчатой колыбельки». Но и здесь, в переливах челесты, мелькает причудливая тема Кикиморы.

Основной раздел пьесы – стремительное скерцо (presto). Октавные скачки, воздушные паузы, «волшебные» увеличенные трезвучия остроумно рисуют прыжки и ужимки Кикиморы.

«Неутомимая работа» Кикиморы передана в моторике «вечного движения», в назойливо вертящихся хроматических мотивах. Постепенно напряжение нарастает, оркестровая фактура уплотняется – все ведет к кульминации. Кикимора поднимает страшный переполох, ей кажется, что она торжествует – ее терцовый мотив звучит по – богатырски, в неестественном для нее низком регистре.

И вдруг композитор, будто взмахом волшебной палочки, «выключает» звук на целых три такта. А после – оставляет в одиночестве жалкий голосок Кикиморы. После неистового tutti оркестра свист флейты — пикколо может вызвать только улыбку: «Ай да Кикимора! Что о себе возомнила!»

Музыка может изображать и пространство. «Нарисовать» бескрайние равнины, просторы русских полей мастерски удалось Чайковскомув первой части симфонии «Зимние грезы». А все потому, что композитор использовал здесь такие музыкальные приемы: песенные темы исполняются деревянными духовыми инструментами в удаленных друг от друга контрастных регистрах, на расстоянии нескольких октав. Прозрачность и незаполненность фактуры и создают впечатление простора.

Большую изобразительную роль в музыке играют гармония и тембры инструментов (Григ «Утро» из сюиты «Пер Гюнт», о которой вы прочтете позже).

Вопросы и задания.

1. Что такое программно- изобразительная музыка?

2. Как изобразил Мусоргский суету и говор толпы в пьесе «Лиможский рынок», а также движение и портреты персонажей пьес «Гном», «Избушка на курьих ножках», «Балет невылупившихся птенцов»?

3. Как изображен полет шмеля в опере Римского- Корсакова «Сказка о царе Салтане»?

4. Расскажите о пьесах цикла «Карнавал животных» Сен- Санса. Какие музыкальные средства использовал композитор, изображая кенгуру, слона, лебедя?

5. Какими музыкальными средствами создан ночной пейзаж в «Кикиморе» Лядова? В чем проявилась изобразительность в разделе «presto»?

6. Какими музыкальными средствами пользуется Лядов, изображая Бабу- Ягу?

7. Как удалось Чайковскому изобразить широкие русские просторы в первой части симфонии «Зимние грезы»?

Понятия к теме «Программно – изобразительная музыка».

1. Программные произведения – это все музыкальные произведения, имеющие название, заголовки отдельных частей, эпиграфы или развернутую литературную программу.

2. Программно – изобразительная музыка- музыкальные произведения, имеющие название, в которых, согласно замыслу композитора, музыка что –то или кого – то изображает (звуки природы, движения и особенности характера людей, пространство…)

3. Форшлаг – мелодическое украшение, состоящее из одного или нескольких звуков и предваряющее какой – либо звук мелодии. Изображается нотами мелкого начертания. Существует короткий и долгий форшлаг.

4. р (пиано)- тихо, рр, ррр (пианиссимо) — очень, предельно тихо (итал.)

5. Квинтет- ансамбль из пяти участников.

6. Финал – завершение оперы, балета, симфонии, сюиты.

7. Presto (престо)- быстро (итал.).

8. Септаккорд- аккорд, состоящий из четырех звуков, расположенных по терциям; крайние звуки аккорда образуют септиму (отсюда и название аккорда).

9. Нонаккорд- аккорд, состоящий из пяти звуков, расположенных по терциям; крайние звуки аккорда образуют нону (отсюда и название аккорда).

10. Инструментальная миниатюра – небольшая пьеса.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник: studopedia.ru

ПРОГРАММНО-ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА

Музыка способна вызвать в человеке прекрасные, благородные чувства. Она возвышает его душу. Композитор выражает в звуках огромное разнообразие взволновавших его чувств и настроений. Для музыки не существует границ, ни географических, ни временных. В ее выразительности скрыта главная ее сила. Простая песня понятна всем.

Но для того, чтобы понимать все многообразие музыки, нужны знания о ее выразительных и изобразительных возможностях.

Многие музыкальные произведения имеют словесное пояснение, эпиграф или название, поэтому они называются программными.

Программно-изобразительная музыка передает звуки природы, движение людей (зверей), их характер.

Музыкальные портреты начали создавать в XVIII веке французские композиторы – клавесинисты. (Франсуа Куперен: «Сестра Моник», «Кумушка», «Таинственная»). В XIX веке яркие музыкальные портреты создали Шуман, Берлизо, Мусоргский, Римский-Корсаков, Чайковский, Лядов.

Музыка может изобразить пространство (1 симф. Чайковского, начало кантаты Прокофьева «Александр Невский») определенными музыкальными средствами: широкими интервалами, звучащими пусто, открыто (квинты, октавы).

М.П. Мусоргский. «Картинки с выставки» (выставка художника Гартмана в 1874г.). Каждая пьеса имеет яркое название.

«Лимож. Рынок» (подзаголовок – «Большая новость»). Здесь соединены жанры этюда и скерцо. Композитор при помощи staccato и репетиций передает перебивающих друг друга женщин.

«Балет невылупившихся птенцов» — скерцино (маленькое скерцо). В музыке с помощью форшлагов, трелей и высокого регистра изображены щебет и быстрые, но неуклюжие прыжки.

Н.А. Римский-Корсаков. «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане». В ней использован жанр виртуозного этюда. Жужжание передается хроматическим опеванием основных звуков. Пьеса написана для солирующей флейты и струнных инструментов.

К. Сен-Санс. «Карнавал животных» («зоологическая фантазия»): написана сюита в 1886 году.

«Кенгуру» — суетливые прыжки изображены с помощью форшлагов, пауз, штриха staccato у фортепиано. Неожиданно меняются размер, ритм.

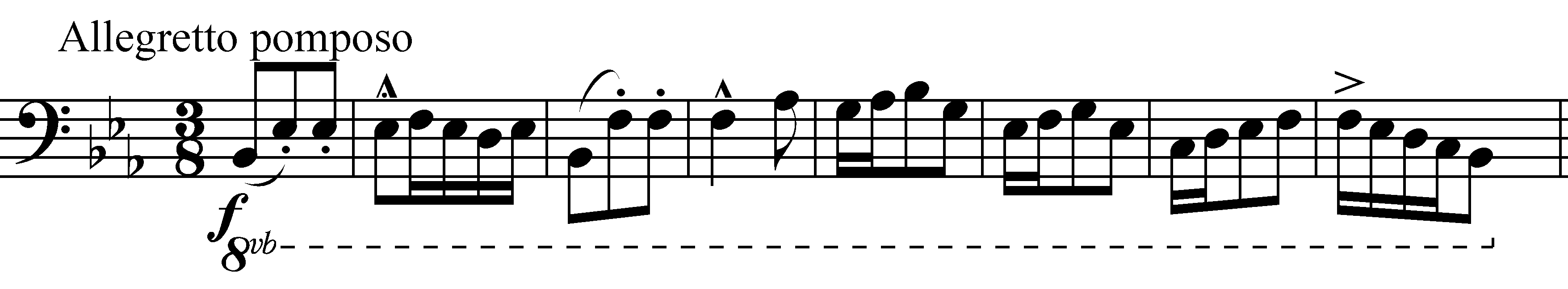

«Слон» — в жанре вальса передаются неловкие движения в низком регистре:

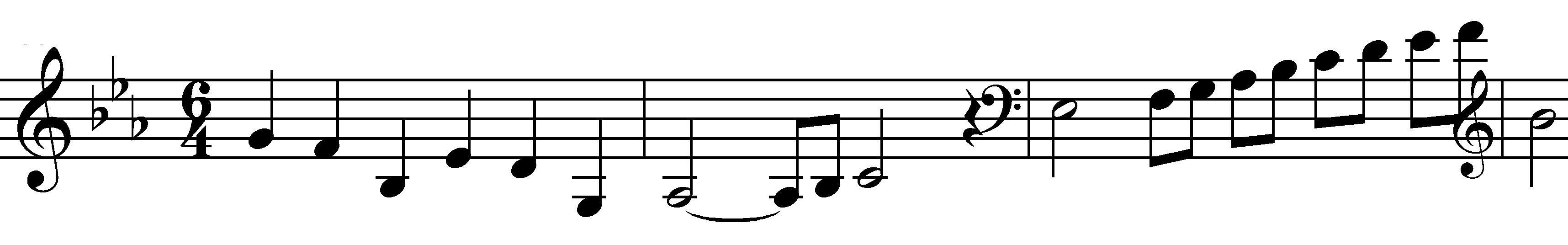

«Лебедь» — образ совершенной красоты. «Бархатный» тембр виолончели сделал эту пьесу шедевром лирики. В мелодии автор создает спокойное, уравновешенное, плавное движение:

В сопровождении передается плеск воды.

Русский балетмейстер Михаил Фокин создал на эту музыку знаменитый балетный номер «Умирающий лебедь» для великой русской балерины Анны Павловой.

Праздничный финал сюиты в стремительном галопе завершает все произведение.

Дата добавления: 2021-09-07 ; просмотров: 202 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник: poznayka.org

ПРОГРАММНО-ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА

Это инструментальная музыка, имеющая название, говорящее о музыке. Например, «Смелый наездник» Р. Шумана. В такой музыке композитор может подражать явлениям природы: каплям дождя, раскатам грома, шуму ветра и т. д. Это называется ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ.

Есть несколько видов программы.

1. Композитор даёт музыке название в соответствии с музыкой. Например: цикл пьес П. И. Чайковского «Детский альбом» (24 пьесы).

Или цикл пьес Камиля Сен-Санса (Франция) «Карнавал животных» (14 пьес): «Королевский марш львов», «Слоны», «Куры и петухи», «Аквариум», «Лебедь».

2. Композитор использует для написания музыки литературное произведение (литературная программа). Например, сюита Эдварда Грига (Норвегия) «Пер Гюнт». Музыка написана для спектакля норвежского драматурга Г. Ибсена «Пер Гюнт». Из этой музыки композитор создал 2 сюиты.

1 сюита: «Утро», «Смерть Озе», «Танец Анитры», «В пещере горного короля».

2 сюита: «Песня Сольвейг».

3. Композитор использует для написания музыки произведение живописи (живописная программа). Например, цикл М. П. Мусоргского «Картинки с выставки». Всего в цикле 10 пьес. Музыка написана по картинам друга композитора – Виктора Гартмана, неожиданно скончавшегося. Слушали «Избушку на курьих ножках» («Баба Яга»), «Балет невылупившихся птенцов» (на картинке эскиз костюмов к балету «Трильби»).

| ЦИКЛ – ряд пьес, посвящённых какой-либо теме и объединённых единым замыслом. |

ЦИКЛ ПЬЕС КАМИЛЯ СЕН-САНСА(ФРАНЦИЯ)«КАРНАВАЛ ЖИВОТНЫХ»

Имя выдающегося французского композитора хорошо известно любителям музыки. Камиль Сен-Санс обладал многими талантами. Он был весьма одарённой личностью, творил легко, не прикладывая особых усилий. Мы знаем Сен-Санса как выдающегося музыканта, но помимо этого он был автором статей по философии и различным видам искусства, а также сочинял пьесы, стихи и прекрасно рисовал, особенно карикатуры. Юмор и ирония сопровождали композитора всю его жизнь.

Среди его произведений есть одно удивительное сочинение. Это комическая сюита для камерного ансамбля, названная маэстро «Карнавал животных». Необыкновенная композиция покорила весь мир. Но Сен-Санс лично поставил запрет на издательство «Карнавала животных», чтобы не » прославиться автором глупых музыкальных произведений».

Исполнять на концертах для широкой публики, а также печатать в издательствах он разрешал только пьесу «Лебедь». В 1905 году выдающийся балетмейстер Михаил Фокин на музыку «Лебедя» для гениальной русской балерины Анны Павловой создал хореографическую миниатюру, с которым балерина объехала весь мир и станцевала его около четырёх тысяч раз.

В цикле 14 пьес: 1. Вступление и Королевский марш льва 2. Куры и петухи 3. Антилопы 4. Черепахи 5. Слон 6. Кенгуру 7. Аквариум 8. Персонажи с длинными ушами 9. Кукушка в глубине леса 10. Птичник 11. Пианисты 12. Ископаемые 13. Лебедь 14. Финал

«Карнавал животных» наполнен юмором, иногда переходящим в сатиру: в нём пародируются известные музыкальные произведения (в виде стилизаций и даже точных цитат), высмеиваются человеческие пороки. Велико также значение звукоизобразительности (имитируются голоса животных, течение воды и т. д. ).

Источник: helpiks.su