| Чтобы помнили | [entries|archive|friends|userinfo] |

|

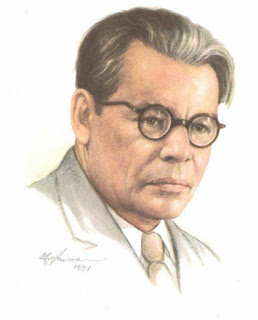

Посвящается тем, кого с нами нет. Посвящается тем, кого с нами нет. Лауреат Государственной премии (1943, 1949) Герой Социалистического Труда (1970) Кавалер 4 орденов Ленина Настоящая известность, а с нею относительное материальное благополучие пришли к поэту, когда по всей стране запели его песни — «Дан приказ ему — на запад, ей — в другую сторону», «Провожание», «И кто его знает», наконец, знаменитую «Катюшу». «К сожалению, — вспоминал друг поэта А. Рыжиков, — о причинах, побудивших написать стихотворение «Катюша», Михаил Васильевич ничего не рассказал при жизни. Но он довольно подробно рассказал о том, как создавал его. Первые две строчки «Катюши» были написаны в самом начале 1938 года. Но дальше работа застопорилась. Поэт не знал, что же дальше делать с Катюшей, которую он заставил выйти на «высокий берег на крутой» и запеть песню. И отложил стихи. Весной в редакции газета «Правда» поэт впервые встретился с композитором Матвеем Исааковичем Блантером. Композитор сразу же стал выспрашивать у Исаковского, нет ли у него каких-либо стихов, на которые можно было бы написать музыку. Михаил Васильевич вспомнил про начатую «Катюшу» и передал ее Блантеру. Скоро он забыл об этом, не веря, что из его незаконченных стихов может что-либо получиться. По-другому отнесся к незаконченным стихам композитор, и летом, встретившись с Михаилом Васильевичем, сказал, что музыку «Катюши» он написал, что песня вроде бы получилась, но необходимо дописать слова. Вскоре текст «Катюши» был закончен Исаковским, и песня начала свое шествие. Годы Отечественной войны Исаковский провел в эвакуации в Чистополе. В этом небольшом городке он написал знаменитые песни «В прифронтовом лесу», «Ой, туманы мои, растуманы», «Огонек», «Где ж вы, где ж вы, очи карие», «Лучше нету того цвету», которые в 1943 году были удостоены Сталинской премии. «Вообще поэтом-песенником, как меня теперь называют, я сделался случайно, — рассказывал позже поэт студентам Литературного института. — Дело было так. Кажется, в 1935 году я пошел в кино в Москве. Киножурнал был посвящен художественной самодеятельности колхозов. Вышел хор, и я услышал, что поют на знакомые мне слова. Я узнал свое стихотворение «Вдоль деревни». Оказалось, что Хор имени Пятницкого взял это стихотворение из школьной хрестоматии и положил на музыку. Затем песня пришла в деревню, где ее запели. Позже я встретился с руководителем хора. Он меня попросил дать ему еще что-нибудь. Я предложил ему стихотворение, которое стало потом песней, — «Дайте в руки мне гармонь, золотые планки». А вскоре появилась моя песня «И кто его знает». Так началась, если можно так выразиться, моя песенная карьера. » «С берез, неслышен, невесом, слетает желтый лист, старинный вальс «Осений сон» играет гармонист. Вздыхают, жалуясь, басы, и, словно в забытьи, сидят и слушают бойцы — товарищи мои. » Песни Исаковского действительно пели все. «Знаешь, Лена, — писал он при этом дочери в марте 1947 года, — мне иногда бывает так трудно, что и выразить нельзя. Многие почему-то считают, что я все могу, что для меня все открыто. Поэтому и родственники и не родственники, и знакомые и незнакомые считают своим долгом обратиться ко мне. Все просят той или иной помощи. И я даже понимаю это — потому что время сейчас трудное, но все же никому не приходит в голову, что, может быть, мне и самому трудно. Это никого не интересует, и это бывает обидно. А у меня действительно много огорчений и забот. Я дошел до такого состояния, что работать уже не могу, работаю очень мало. Всю зиму тяжело больна Лидия Ивановна (жена). Пришел из армии мой старший брат Нил, которому некуда деваться (дом его разрушен немцами, жена убита). А мне его тоже девать некуда. В то же время и махнуть на него рукой нельзя. Надо что-то предпринимать. Таких и им подобных вещей очень много, чересчур уж много. Я пишу тебе об этом потому, что, как говорится, очень уж наболело и хочется высказаться. Но ты ни в коем случае не принимай это на свой счет. Ты — это совсем особое дело, ты моя дочка. » «Исаковский писал очень немного — всего лишь несколько песенных стихотворений в год, — вспоминал Евгений Долматовский. — Он не изводил кипы бумаги, не сжигал черновики, не заламывал руки (так любят изображать творческий процесс на экране). Сложная болезнь глаз отягощала часы, проводимые им за письменным столом. Может быть, поэтому он обтачивал каждую строчку и все стихотворение устно, а точнее — в уме, решал сначала стихотворение, как сложную задачу. Известно, что решенную задачу записать совсем нетрудно, важно решить. Вынашивая стихи, Исаковский никогда не заставлял себя и не понукал, не ставил себе сроков и не любил, когда его ограничивали во времени. Известно, например, что специально для фильма он писал стихи лишь однажды — когда с Иваном Пырьевым и с Исааком Дунаевским работал над «Кубанскими казаками». К нему пришла редкая удача — две песни из фильма стали всенародно известными и любимыми. Последующая критика, осуждение и забвение картины не коснулось песен. Еще и ныне в связи с песнями «Ой, цветет калина. » и «Каким ты был, таким остался. » вспоминают картину «Кубанские казаки» добрым словом и ради песен готовы все простить сценаристу и режиссеру. В послевоенные годы Исаковский занялся переводом стихотворений с белорусского, украинского языков. «Жизнь его не была безоблачной, несмотря на большое общественное признание, Сталинские премии и все прочее, — писал его давний друг А. Македонов. — Не говоря уже о растущей болезни, о пережитой тяжелой личной утрате, и в литературных делах все не так уж было хорошо. В 1948 году нашлась группа людей, которая выдвигала необоснованные обвинения по поводу стихотворения «Летят перелетные птицы», и только решительное заступничество Фадеева прекратило эти обвинения. «Он только несколько минут говорил о своем здоровье, — писал далее Македонов. — Но все же сказал, с деловой простотой и краткостью, что писать ему стало очень трудно. Трудно в смысле самой техники процесса писания, ибо всю жизнь он привык писать от руки первоначальный текст стихотворения и затем его пересматривать, доделывать. Сейчас же болезнь глаз настолько усилилась, что он уже не видит написанного им самим, а как-нибудь иначе работать над стихотворением ему, в его возрасте, привыкать уже очень тяжело. Позже он сам, или его жена, уже не помню, рассказал мне через несколько лет, что в конце концов он стал писать фломастером, крупными буквами, и так в какой-то мере приспособился. » Композитор Новиков привез из ГДР специально изготовленные для Исаковского большие, тяжелые очки, больше напоминавшие бинокль. Пользоваться ими было нелегко (во всех смыслах), но Исаковский только разводил руками «А что еще придумаешь, если у меня такие глаза» «Свои стихи, — писал Исаковский, — особенно те, которые нравятся мне самому (а таких не столь уж много), я условно разделяю на три категории — по способу их написания. Первая категория — это стихи, которые написаны сразу. Ну, не буквально сразу, а в более или менее короткое время. Скажем, захотелось написать стихи на такую-то тему, выразить в них такую-то мысль. Я начинаю писать, и замысел, возникший в голове, как бы сам собой начинает обрастать нужными словами, образами, метафорами, сравнениями и всем, что включает в себя всякое хорошее стихотворение. И хотя в подобных случаях приходится неоднократно переделывать «зазвучавшие» в голове строки, заменять одни слова другими и тому подобное, работа идет все же быстро, поскольку все элементы стихотворения уже есть, надо лишь умело разместить их, поставив каждый из них на свое место. А где это «свое место» — поэт должен чувствовать присущим ему внутренним чутьем. Вторая категория — это когда в моем сознании возник лишь сюжет (или, может быть, вернее — костяк) будущего стихотворения; иногда этот сюжет (костяк) чем-то очень меня привлекает и тогда я почти ощущаю, какими словами следует заполнить «территорию» будущего стихотворения, хотя прямо назвать эти слова еще не могу; я чувствую, какими они должны быть по своему характеру, но конкретно их еще не знаю. Такие слова мне предстоит найти, выбрав самые лучшие из тех, что кажутся подходящими. В этом и заключается писание стихотворения, и писание это может занять относительно долгое время — во всяком случае, не день и не два, а значительно больше. Третья категория — это стихи, «выросшие» из одной или нескольких строк, которые вдруг, как бы ни с того ни с сего, пришли в голову. Это тоже обычно бывают такие строчки, которые чем-то очень нравятся. Их непременно хочется видеть в стихотворении, хотя само стихотворение не только еще не написано, но и не начато, и еще неизвестно, где будут стоять эти внезапно «зазвеневшие» строки — в начале стихотворения, в конце его или в середине. И ощущение бывает такое, что они — эти строки — будут играть в стихотворении значительную роль, а часто ими определяется и весь характер стихотворения его поэтический смысл, его тон, его словарь, его композиция. » «Михаил Васильевич был человеком высокоорганизованным и дисциплинированным, — вспоминала жена поэта. — Его рабочий день был расписан по часам. В девять часов утра он начинал с беглого просмотра газет и утренней почты, с тем, чтобы вечером заняться этим не спеша. Вечером я читала ему журналы, книги. Старая наша квартира была темной и шумной. Днем и вечером Михаил Васильевич работал с электрическим светом. Стол освещала настольная стосвечовая лампа под голубовато-зеленым абажуром, с потолка светила люстра в триста ватт. От напряженной работы его мучили головные боли, уставали глаза. Зрение у него было слабым с детства, но он никогда не щурился. Глаза — карие, чистые, ясные, взгляд всегда внимательный, веселый. С четырнадцати лет он носил очки. Первые его очки были в двенадцать диоптрий. У него была прогрессирующая близорукость. Были неоднократные кровоизлияния в сетчатку глаз, но живыми островками сетчатки он видел, много читал, работал, вел огромную переписку с читателями, с начинающими поэтами, которые присылали ему свои объемистые сочинения. Вел также большую депутатскую переписку. Кому-то надо было выхлопотать пенсию, кого-то определить в дом для престарелых, просить Верховный Суд о пересмотре судимости, помочь в розыске отца, скрывающегося от алиментов. Да мало ли с какими просьбами обращались к нему как к депутату и просто как к известному писателю! Бывали письма и такие прислали слезное письмо достать «спасительное» лекарство. Я объехала все столичные аптеки, аптекоуправление, достала нужное лекарство. Михаил Васильевич сам его упаковал, сам отнес на почту и попросил как можно скорее доставить лекарство в Красноярск, а через некоторое время получил письмо — лекарство не нужно, пришлите песен, тех, что сейчас поют в Москве. Обязательность и отзывчивость иногда кончалась огорчениями. Михаил Васильевич был депутатом Верховного Совета РСФСР четырех созывов. Он часто выезжал по депутатским делам на родную Смоленщину. Родина высоко оценила писательский труд Исаковского. За литературную работу он был награжден четырьмя орденами Ленина и Золотой медалью «Серп и молот» Героя Социалистического Труда, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», а так же был лауреатом двух Государственных премий первой степени. » Часть денег от полученной в 1943 году Государственной премии он направил на строительство клуба в родных местах. Ограниченный в своей творческой активности давней и тяжелой болезнью глаз и вообще не отличающийся крепким здоровьем, поэт в последние годы редко выступает с новыми стихами, но делу поэзии он продолжает служить с большой пользой и своими статьями, письмами по вопросам поэтического мастерства. Была издана книга, в которой многолетний опыт мастера реализуется в добрых советах и критике молодых поэтов. Он выступает как вдумчивый и взыскательный наставник по праву не только возраста, но и творческого авторитета. Тогда, в 1956 году, Исаковский далеко не все одобрял в потоке современной ему поэзии, но он с интересом и даже с сочувствием относился к некоторым молодым поэтам, которых большинство тогдашних критиков оценивало весьма неодобрительно. В этой связи он высказывался о Евтушенко в письме(1958г.): На меня стихотворение Евтушенко «Россия» производит какое-то двойственное впечатление. С одной стороны, оно действительно как будто хорошее, содержательное, с другой же стороны, мне кажется, что в нем есть чужие интонации, что в значительной мере написано оно с чужого голоса». В последние годы Михаил Васильевич занимался депутатской деятельностью — он был депутатом Верховного совета РСФСР четырех созывов. В конце 50-х начале 60-х годов он неоднократно бывал за границей. Дважды был в Италии, много раз в Чехословакии, один раз во Франции. Видел Вену и Варшаву. Много ездил по нашей стране (Латвия, Украина, Белоруссия), вел деловой, активный образ жизни. Но в 1964 году началось обострение болезни Исаковского, у него случился инфаркт, было тяжелое воспаление легких. Новый 1970 год Исаковский встречает в санатории им. Герцена под Москвой. В январе Центральное телевидение готовило программу к 70-летию Исаковского. Михаил Васильевич принимал участие в съемках этой программы. Летом 1971 года одновременно в больнице близко друг от друга находятся Исаковский и Твардовский. Оба они в тяжелом состоянии и встретиться не могут. В декабре 1971 года умирает Твардовский, что тяжело переживает Михаил Васильевич. В это время Исаковский продолжает писать книгу «На Ельнинской земле», над которой начал работать в 1967 году. Круг его личных интересов был обширным и разнообразным. В последние дни его жизни беспокоило самое главное дело его жизни творчество. Он знал, что близится развязка. Михаил Исаковский 20 июля 1973 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище. Источник: chtoby-pomnili.livejournal.com Что такое программа исаковского

«Люди поют его песни. Михаил Васильевич жив. Как народ, его породивший. Как большой поэт и прозаик, выразивший свой большой народ» А. Исаковская «Снова замерло всё до рассвета», «Услышь меня, хорошая», «Лучше нету того цвету…», «Каким ты был, таким остался», «Ой, цветёт калина…», «И кто его знает», или «Расцветали яблони и груши», правда, знакомые стихи, которые мы знаем как песни? Многие поют эти песни, едва заслышав знакомые звуки музыки, а между тем, едва ли вспомнят автора этих строк. Так бывает, когда стихотворение, ставшее песней, уходит в житейскую среду, оно словно растворяется в потоке времени, в событиях, и часто воспринимается как народное. Но у этих строк автор всё-таки есть, и автор с большим именем – Михаил Васильевич Исаковский. Михаил Исаковский проработал в литературном творчестве более полувека, оставив большое литературное наследие: сборники стихов и поэм, а также автобиографическую повесть «На ельнинской земле». Известна и его литературоведческая книга «О поэтическом мастерстве». Занимался Исаковский и литературными переводами с украинского, белорусского и венгерского языков.

Я – не взыщите – плохой соловей,

А история жизни самого поэта началась 19 января 1900 года, когда он родился в большой крестьянской семье на Смоленщине, в деревне Глотовка. Семья была многодетная, и как многие другие семьи в глухих смоленских краях, частенько бедствовала.

Я вырос в захолустной стороне,

Где в каждой хате – может, тыщу лет —

И все, что нынче держим мы в руках, Какова была вероятность того, что обычный деревенский паренёк станет известнейшим поэтом, что песни на его стихи будет петь вся страна, и что они переживут автора на много-много лет и оставят длинный след в истории? В детстве кроме своей деревни и её окрестностей он больше нигде не бывал, вечера коротал при лучине, грамоте учился у местного священника, да ещё по журналам и газетам, которые отец привозил, работая «почтарём». Но и это было немало. По меркам того времени в деревне он слыл грамотеем, и был едва ли единственным на всю округу писарем. Этим его умением – писать – многие пользовались, а он не мог отказать, а потому за всех неграмотных сочинял и писал письма. Как вспоминал Михаил Васильевич в автобиографической книге «На ельнинской земле»: «Сидишь, бывало, где-нибудь в полутёмной клети и пишешь, примостясь на сундуке, а рядом женщина – грустная и молчаливая. И с такой надеждой смотрит она на бегающее по бумаге перо, как будто и впрямь моя слабая рука может снять с её плеч всю тяжесть обид и горя. Начнёшь читать написанное, а она – в слёзы».

Школьное образование не было систематическим по некоторым веским причинам: сильная близорукость и бедность семьи, такая, что порой просто нечего было надеть, чтобы дойти до школы. Однако Михаил учился охотно и проявлял способности, удивительные для мальчика из крестьянской необразованной семьи. Хорошим примером для Михаила служила биография его тёзки Михаила Васильевича Ломоносова, на которую он откликнулся стихотворением:

Жил у нас в былые годы

Как в Москву с обозом рыбы Первая публикация состоялась, когда Михаилу было всего 14 лет. Это было стихотворение «Просьба солдата», напечатанное в московской газете «Новь».

Светит солнца луч

Не ждала домой.

Моему отцу Кончил жизнь солдат. А в 17 лет Исаковский уже сам стал большим человеком – редактором и единственным сотрудником местной газеты, а после переезда в Смоленск в 1921 году стал сотрудником газеты «Рабочий путь». В этой газете, сменяя должности, Михаил Исаковский проработал почти десять лет. На этом же этапе жизни стали появляться новые сочинения молодого поэта, которые позже составили такие его сборники: «По ступеням времени» и «Взлёты» (1921), «Провода в соломе» (1927). Современному читателю трудно оценить, то, что в то время казалось таким необычным, новым – вторжение в «соломенный» быт новой жизни, которую дала советская власть. Уже в ранней поэзии Исаковского проявились такие качества, как простота, искренность, близость к естественной жизни, что было свойственно и другим народным поэтам, движимым потребностью в литературном творчестве.

В конце 20-х годов было сформировано смоленское отделение Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП), Исаковский был избран секретарем правления этой организации.

Продолжают выходить сборники поэзии молодого поэта: «Провинция» (1930), «Мастера земли» (1931). Также выходят его переводы белорусских и украинских поэтов (Я.Купалы, М. Богдановича, Я. Коласа, а также Т. Шевченко, И. Франко, Л. Украинки). Имя молодого поэта получает народную известность. В связи с этим Исаковского переводят в Москву на должность редактора журнала «Колхозник». С этого времени поэзия Исаковского становится популярной. Народ уже поёт «Дан приказ: ему на запад…» (1935), «Дайте в руки мне гармонь – золотые планки…» (1936), «На закате ходит парень…» (1938) и др. Эти песни становятся спутниками на долгие годы для разных поколений. Долгая-долгая любовь, народное почитание и мировая известность были суждены песне, которую Исаковский написал в 1938 году. То была, ставшая впоследствии легендарной, «Катюша». По воспоминаниям автора, он написал её не сразу. Без усилий были написаны первые восемь строк, но дальше ничего не выходило. Из воспоминаний М. Исаковского: «Я не знал, что же дальше делать с Катюшей, которую я заставил выйти «на высокий берег, на крутой» и запеть песню. Поэтому стихи пришлось пока отложить, хотя начало их мне определенно нравилось. Весной – в конце апреля или в начале мая – я по каким-то делам поехал в редакцию газеты «Правда». Там – в литературном отделе – я впервые встретился и познакомился с композитором Матвеем Исааковичем Блантером, за которым уже «числилось» несколько весьма популярных песен, – таких, например, как «Партизан Железняк», как «Песня о Щорсе» и другие. Матвей Исаакович сразу же стал выспрашивать – нет ли у меня каких-либо стихов, на которые можно было бы написать музыку. Я вспомнил про начатую «Катюшу» и ответил: – Знаете, стихи есть, и, по-видимому, их можно положить на музыку, но вся беда в том, что они не закончены: я написал лишь восемь начальных строк. Источник: vokrugknig.blogspot.com Биография Исаковского

Исаковский Михаил Васильевич (1900–1973) — советский поэт, прозаик, переводчик, лауреат двух Сталинских премий первой степени. Талантливый поэт-песенник, писавший таким чистым и ясным народным языком, что его авторские произведения многие считали фольклором. Михаил Васильевич Исаковский, биография которого полна интересных фактов и событий, оставил после себя богатое творческое наследие. Ранние годыБудущий поэт родился 7 (19) января 1900 года в деревне Глотовка Ельнинского уезда Смоленской губернии, став 12-м ребёнком в бедной крестьянской семье. Отец работал деревенским почтальоном, и с его помощью маленький Миша быстро научился читать и писать. Свободный доступ к журналам, газетам и книгам позволил развиться способностям мальчика, которого соседи сделали местным писарем. Период обучения Исаковского был очень кратким. В возрасте 11 лет Михаил начал ходить в школу, которую блестяще окончил спустя 2 года. В 1915 году у него появилась возможность учиться в гимназии, однако он был вынужден бросить учёбу из-за тяжёлого финансового положения семьи. Все детство и юность Михаил занимался самообразованием. Самое первое стихотворение Исаковского — «Просьба солдата» — было опубликовано в 1914 году в общероссийской газете «Новь». Общественная деятельностьЧтобы как-то помочь семье, Михаил Исаковский устроился учителем в школу, которую сам недавно окончил. Привычный уклад жизни был нарушен с приходом революции, которую юный Исаковский встретил с большим энтузиазмом. В 1918 году он одним из первых вступил в РКП (б), в период Октябрьской революции принимал активное участие в общественной жизни. Исаковский стал секретарём волостного Совета, а в 1919 году занял должность редактора местной газеты. На способного юношу обратили внимание и пригласили в смоленское областное издание «Рабочий путь», в котором Михаил проработал с 1921 по 1930 год. В 1931 году, будучи достаточно известным поэтом, Михаил Исаковский отправился в Москву. Творческий путьНесмотря на то, что Исаковский начал писать стихи в юные годы, сам он считал точкой отсчёта своей литературной деятельности 1927 год. Именно тогда был опубликован его дебютный сборник стихов «Провода в соломе». Произведения, вошедшие в этот сборник, высоко оценил сам Максим Горький. Многие стихотворения Михаила Исаковского были положены на музыку. Они мгновенно становились популярными, получая статус «народных» песен. Это всем хорошо известные песни «Катюша», «Одинокая гармонь», «Кубанские казаки», «Ой, цветёт калина», «Каким ты был, таким ты и остался». В своих произведениях Исаковский затрагивал самые важные темы, близкие и понятные простому народу: любовь, верность, справедливость, горечь потерь. Многие строки из стихотворений Исаковского стали крылатыми. В последние годы жизни Михаил Васильевич стал больше времени уделять переводам. Благодаря его работе русскоязычные читатели познакомились с популярными произведениями украинских, белорусских, венгерских и итальянских авторов. При изучении краткой биографии Исаковского стоит отметить, что творчество поэта было высоко оценено при жизни не только народом, но и властью. За свой вклад в советскую культуру Михаил Васильевич был награждён самыми престижными премиями. Личная жизньМихаил Исаковский не сразу смог обрести счастье в личной жизни. Первый брак был ранним и быстро распался. Супруга Ираида родила поэту дочь Елену, которая стала единственным его ребёнком. Супруги развелись, когда Исаковский влюбился в хирурга Лидию. Они счастливо прожили вместе 30 лет, вплоть до смерти Лидии. Поэт очень тяжело переносил одиночество и потому уже в преклонном возрасте решился на третий брак. Женщина по имени Антонина скрасила последние годы жизни поэта. К тому времени проблема со зрением, которая мучила его с юных лет, обострилась, и Исаковский почти полностью ослеп. Скончался Михаил Васильевич Исаковский 20 июля 1973 года. Источник: obrazovaka.ru |