Для полноценного формирования личности ребёнка необходимо знать сильные и слабые стороны дошкольника, что помогает отследить система оценки качества. С опорой на её итоги педагог подбирает методы и приёмы индивидуально для каждого ребёнка. Такой подход положительно влияет на уровень развития детей, так как помогает педагогу не упустить из виду недостатки и трудности в воспитании личности ребёнка.

Среди результатов образовательной работы встречаются как положительные, так и отрицательные. Внутренняя оценка качества поможет оперативно принять меры на усиление положительного и ослабление отрицательного.

Образовательная организация самостоятельно определяет процедуру оценки качества образования в рамках нормативно-правовых документов. Руководитель ДОО организует педагогический коллектив для оценки качества образовательного процесса и созданных условий. Разрабатывается и утверждается Положение о системе внутренней оценки качества образования в ДОО.

Положение о внутренней системе оценки качества состоит из трёх частей: вводная, констатирующая и заключительная.

Эксперимент по омоложению показал, что в 80 лет твоя физическая крепость может быть как в 45! Амосов

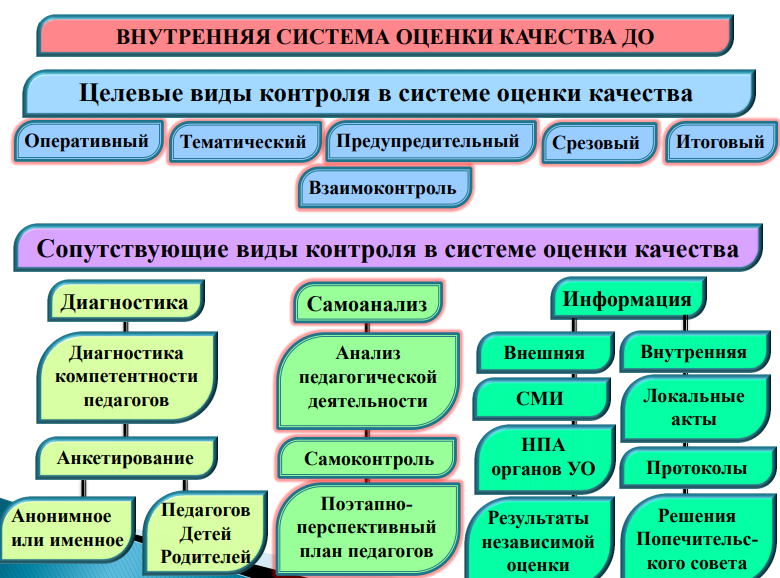

Оперативный – оценка текущего состояния дел по достаточно узким направлениям деятельности.

Тематический – глубокое изучение состояния дел.

Предупредительный – предупреждение недостатков и отбор рациональных решений проблем (проводится перед серьёзными проверками).

Срезовый – диагностика детей по разделам программы.

Итоговый – оценка результатов работы педагогического коллектива в конце отчётного периода.

Взаимоконтроль – обеспечение педагога не только как объекта оценки, но и как субъекта.

Сопутствующие виды контроля во внутренней оценке качества ДО:

· анализ изменений полученных характеристик во времени (динамический анализ) и сравнение одних характеристик с аналогичными в рамках образовательной системы (сопоставительный анализ).

Описать возможный психолого педагогический эксперемент в группе ДОУ, обозначив в нем все фазы исследования.

«Психолого-педагогический эксперимент — комплексный метод исследования, который обеспечивает научно-объективную и доказательную проверку правильности обоснованной в начале исследования гипотезы. Он позволяет глубже, чем другие методы, проверить эффективность тех или иных нововведений в области обучения и воспитания, сравнить значимость различных факторов в структуре педагогического процесса и выбрать наилучшее (оптимальное) для соответствующих ситуаций их сочетание, выявить необходимые условия реализации определенных педагогических задач.

Подготовка эксперимента (Немов):

· рассчитать необходимую затрату сил и ресурсов (Экспериментальное психолого-педагогическое исследование самое тяжелое)

· объект, предмет, тема, проблема, задачи – все прописываем, корректируем, что надо.

· определяемся с выборкой

подбор и апробация необходимых психодиагностических методик, а также выбор средств статистической обработки результатов, нужных для точного, уверенного доказательства гипотез.

КРАСТЕР И ПУШНОЙ ИСПЫТЫВАЮТ ВАКУУМНУЮ ПУШКУ | Эксперименты на СТС | Выпуск 1

определение времени, места и процедуры поэтапного проведения эксперимента

разработка общего плана и программы.

Проведение эксперимента (Немов):

Эксперимент начинается с проведения пилотажного, или пробного, исследования. Его задача — проверка того, насколько хорошо продуман и подготовлен эксперимент, правильно ли определена его тема, точно ли сформулированы гипотезы, хорошо ли подобраны психологические методики, средства статистической обработки и способы интерпретации полученных результатов.

В основном эксперименте собирают первичные данные, необходимые для доказательства предложенных гипотез.

Их систематизируют и представляют в виде таблиц, графиков, вводят, если в этом есть необходимость (она возникает при наличии множества первичных данных и машинных программ для их обработки), в память компьютера и обрабатывают.

Если возникли «неожиданные» полезные данные, их тоже записываем, обобщаем и тп.

Делаем выводы, опровергаем или подтверждаем гипотезу. Анализ результатов в целом.

Разработка практических рекомендаций и практика повсеместного внедрения на основе полезности результата (прокатила программа – давай в народ!)

Точно и определенно должно быть установлено следующее:

Подготовка программы эксперимента.

· Практическая значимость, объект, предмет, тема, проблема, задачи – все кратко и емко описываем.

· Составной частью подготовки эксперимента является разработка, выбор конкретных методик и методов исследования. Подразумевается изготовление различных анкет, тестов, экспериментальных дидактических материалов, текстов диагностических, проверочных и контрольных работ и других экспериментальных материалов.

· Оговариваются сроки эксперимента.

· Описание этапов эксперимента.

· Описание критериев оценки ожидаемых результатов эксперимента. Они должны быть определены до начала эксперимента и увязаны с его целями. (критерий результативности или кр затрат времени)

· Прогнозирование: а) возможных (ожидаемых) положительных результатов; б) возможных потерь, негативных последствий; в) компенсаций этих потерь и последствий.

Дата добавления: 2018-02-28 ; просмотров: 327 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

Источник: studopedia.net

Программа и инструментарий эксперимента

Программа эксперимента представляет собой описание экспериментально проверяемой гипотезы и процедур ее проверки (системы переменных, экспериментального фактора, ситуации (условий) эксперимента, экспериментальной и контрольной групп, инструментария эксперимента).

В инструментарий эксперимента входят протокол, дневник и карточка наблюдения.

Качество экспериментального метода во многом зависит от контрольных процедур, четкости регистрации переменных и их состояний, а также поддержания заданных условий эксперимента. Отсюда вытекает повышенная требовательность к инструментам его организации, проведения и обработки полученных данных.

Некоторые социологи, зная о том, что в инструментарий эксперимента входят протокол, дневник и карточка наблюдения, не видят его отличий от инструментов наблюдения. В этой связи нужно отметить:

во-первых, возможность включения в инструментарий эксперимента многих других методических документов: анкет, интервью, тестов и т.п.;

во-вторых, чисто формальное сходство и принципиальное отличие целевых установок и реального содержания одинаково называющихся инструментов разных методов эмпирической социологии.

Отличительной особенностью всех инструментов экспериментального метода, в том числе инструкции наблюдателям, является их ориентированность на проблему обеспечения чистоты эксперимента. Основная трудность разработки документов данного метода заключена в сложности, порой невозможности пилотажа. В связи с этим возрастает значимость их апробации иными способами (консультации коллег, заимствование их опыта, мозговая атака, фокус-групповое обсуждение и т.п.).

Главным результирующим документом экспериментального метода является протокол эксперимента, в котором должны быть отражены следующие позиции:

1. Наименование темы эксперимента.

2. Точное время и место его проведения.

3. Четкая формулировка проверяемой гипотезы.

4. Содержание экспериментального фактора.

5. Характеристика зависимых переменных и их индикаторов.

6. Сущностное описание экспериментальной группы.

7. Характеристика контрольной группы и принципов ее отбора

8. Описание экспериментальной ситуации.

9. Характеристика условий эксперимента.

10. Ход эксперимента, т.е. его обстановка:

А) до введения экспериментального фактора;

Б) в процессе его ввода;

В) после его введения;

Г) после окончания эксперимента.

11. Оценка чистоты эксперимента и использованного инструментария.

12. Заключение о достоверности гипотезы.

13. Прочие выводы.

14. Данные о составителях протокола и степени их согласия.

15. Дата подписания протокола.

Поскольку экспериментальный метод сложнее других, зачастую в его применении допускаются ошибки. Назовем некоторые, наиболее распространенные:

1. Эксперимент проводится для получения информации, которая может быть получена иными, более простыми способами.

2. За эксперимент выдается включенное или стандартизированное невключенное наблюдение.

3. Нет органической связи проведенного эксперимента с целью, задачами и гипотезами исследования.

4. Допущена двусмысленность или иная существенная значимая неточность в формулировке гипотезы, вынесенной на экспериментальную проверку.

5. Неправильно построена теоретическая система переменных, перепутаны причины и следствия.

6. Экспериментальный фактор (независимая переменная) выбран произвольно, без учета того, что он должен играть роль детерминанты и поддаваться управлению со стороны исследователя.

7. Независимая и зависимая переменные не нашли адекватного отражения в эмпирических индикаторах.

8. Недооценено воздействие на зависимые переменные факторов, не входящих в независимую переменную.

9. Экспериментальная ситуация четко не определена, в силу чего эксперимент проводится с нарушением его условий.

10. Субъективные оценки экспериментальной ситуации преобладают над объективными характеристиками.

11. В ходе эксперимента выяснились такие важные свойства экспериментальной группы, которые не были известны до его начала.

12. Контрольная группа не представляет собой аналога экспериментальной группы по существенным для исследования параметрам

13. Контроль за ходом эксперимента был ослаблен или неэффективен.

14. Инструментарий эксперимента нацелен лишь на фиксацию определенных данных (по типу инструмента наблюдения), а не на соблюдение чистоты эксперимента.

15. Выводы экспериментаторов подстраиваются (подгоняются) под гипотезу без достаточных на то оснований.

Таким образом, социологический эксперимент наиболее эффективен для проверки объяснительных гипотез. Он позволяет установить наличие или отсутствие воздействия определенного фактора (их некоторой совокупности) на исследуемый объект, т.е. обнаружить причинно-следственные связи. Социологический эксперимент может проводиться в различных формах.

Источник: studopedia.su

Научная электронная библиотека

Рассматривая, применение понятия «эксперимент» в педагогической практике, М.М. Поташник выделяет эксперимент, как метод познания, с помощью которого в естественных или искусственно созданных контролируемых и управляемых условиях исследуется педагогическое явление, ищется новый способ решения задачи, проблемы.

Чтобы ответить на вопрос, что считать экспериментом, необходимы критерии. Такими критериями являются наличие: цели эксперимента, гипотезы, специально созданных условий эксперимента, способов диагностики, способов воздействия на предмет экспериментирования, нового педагогического знания.

Эффективность экспериментальной деятельности во многом обусловливается соблюдением исследователем последовательности основных этапов эксперимента.

Этапы экспериментального цикла:

I. Подготовительный этап:

а) Определение стартовых условий – процесс сбора, обработки и обсуждения базовой информации, т.е. самоанализ, который позволит экспериментаторам определить конкретные затруднения в деятельности, свой статус на старте и поможет в дальнейшем сравнивать с последующими результатами, чтобы проследить динамику развития. В этом этапе выявляются образовательные потребности, формируются противоречия и происходит постановка и обоснование проблемы, на поиск решения, которой направлен эксперимент. Возникает идея эксперимента.

б) Дальнейшие шаги в решении проблемы связаны с разработки программы эксперимента. В ней должны содержаться цель, идея, замысел, гипотеза, прогноз ожидаемых положительных результатов и учет возможных негативных проявлений, компенсационные механизмы, этапы эксперимента, критерии оценки результатов и пр.

в) Презентация программы эксперимента. Если представленная Программа эксперимента всесторонне и глубоко продумана, построена с учетом специфики школы, местного и регионального окружения, национальных особенностей и т.п., то на презентации будут вполне закономерные вопросы, но не возникает потребности в ее корректировке. Однако возможен вариант, когда что-то будет упущено. Тогда обсуждение вдвойне полезно, оно позволит внести коррективы и своевременно учесть недоработки. После презентации можно сказать, что процесс принятия решения закончен.

II. Практический этап.

В каждой конкретной школе в зависимости от ее спецификации, концепции, местных условий и потребностей школы создаются рабочие группы, из числа учителей и родителей, которые могут быть мобильными по составу и, по мере выполнения отдельных заданий, расширяться или сокращаться.

Работа по реализации поставленных целей строится с учетом трех руководящих принципов:

Первый принцип – единство целей.

Второй принцип – доверие и ответственность.

Третий принцип – опора на сильные стороны.

Исполнительская функция реализуется в зависимости от типа эксперимента (констатирующего, поискового, формирующего), результаты данного этапа могут существенно различаться.

Результатом констатирующего эксперимента может быть анализ состояния предмета исследования на начальном этапе или описание фактического положения дел. Основной характеристикой констатирующего эксперимента является регистрация выявленных факторов. Отвечает на вопрос: что есть? и что не устраивает в исследуемом предмете?

Выявленные и проанализированные факторы могут служить основанием для зарождения идеи и замысла эксперимента, которые затем превращаются в рабочую гипотезу. Если изучаемая экспериментатором область относительно неизвестна и реальная гипотеза отсутствует, то говорят о поисковом эксперименте. Основной вопрос: какая предполагается система мер для достижения выбранной цели? Следовательно, результатом его деятельности в поисковом эксперименте может стать система гипотез, в которых определена «мера воздействия», направленная, например, на целенаправленное развитие у ребенка определенных свойств личности.

Выстроенная система гипотез проверяется в формирующем эксперименте. Ряд авторов формирующего эксперимента определяют как обучающий, преобразующий, созидательный и т.п. Результатом завершения эксперимента формирующего типа является проверенная система гипотез, раскрывающая факторы, закономерности, динамику, механизмы, тенденции развития и становления личности ребенка.

III. Обобщающий этап.

Аналитическая функция. Реализация ее на практике предусматривает получение двух продуктов деятельности экспериментатора:

1) анализ результатов эксперимента;

2) оформление и описание хода и результатов эксперимента. Отвечает на вопросы: что удалось, и что нет? за счет чего? Какая закономерность подтвердилась и за счет чего? Какие шаги были предприняты и какова их эффективность? и др.

IV. Внедренческий этап.

Этот этап связан, с реализацией функции социализации полученного педагогического результата он предусматривает выявление пакета условий осуществления эксперимента и трансляции его результатов в массовую практику.

Уровень требований к экспериментальной деятельности зависит от:

● типа эксперимента (констатирующего, поискового, формирующего);

● статуса эксперимента (федерального, регионального, улусного, городского, школьного, внутришкольного, индивидуального и коллективного);

● характера экспериментальной деятельности (опытно-экспериментальной, внедренческой, поисковой, собственно исследовательской);

● значимости эксперимента (индивидуально значимой или социально значимой);

● масштаба эксперимента (вносимые изменения затрагивают отдельные составляющие образовательного процесса – содержания

образования; методику и технологию преподавания; управленческие модели, обеспечивающие базовый процесс; структуру учебного заведения нового типа и пр. или любую совокупность этих элементов).

Структурные компоненты экспериментального цикла:

Когда возникает потребность в эксперименте? Когда в педагогической или управленческой практике возникает противоречие, мешающее деятельности субъекта, не позволяющее ему достигать желаемого результата.

Формулировка проблемы предполагает ответ на вопрос: что нужно изучить из того, что раньше не было изучено? Ответ на данный вопрос и вызывает появление экспериментальной идеи.

Это наиболее общее представление о предполагаемом направлении деятельности экспериментатора в создавшейся проблемной ситуации, содержащее представление о желанном результате, позволяющем разрешить проблему. Конкретизируется идея эксперимента в замысле эксперимента. Главный вопрос, на который отвечает экспериментатор, разрабатывая замысел эксперимента: как воплотить идею эксперимента на практике? Идея и замысел эксперимента сопряжены для экспериментатора с выбором объекта и предмета экспериментального исследования.

Объект – педагогическое пространство, область, в границах которой содержится то, что именно будет изучаться. Основной вопрос: что исследуется? Функция объекта экспериментирования, заключается в простраировании границ воздействия. Объект может быть рассмотрен как сложная совокупность свойства, связей, отношений.

Для того, чтобы конкретизировать то, на что именно направлено воздействие: свойства, связи, отношения – нужно выделить предмет экспериментирования. Аспект исследования, о котором будет получено новое задание, находит отражение в предмете эксперимента.

Предмет экспериментирования предполагает ответ на вопрос: как рассматривается, объект; какие свойства отношения функции, выделяются в объекте; какая реальность, какая часть объекта будет раскрываться в данном экспериментальном исследовании. Функция предмета эксперимента – конкретизация, удержание границ воздействия. После выбора предмета эксперимента (исследования) важно поставить его цель.

Цель эксперимента (исследования) предполагает ответ на вопросы: что ты хочешь создать в результате эксперимента? Цель выступает критерием оценки его результата.

Задача исследования: определить шаги достижения цели и предполагает ответ на вопросы, какие промежуточные результаты нужно получить, чтобы достичь общей цели и какие шаги нужно сделать при этом?

Гипотеза – научно-обоснованное логическое предположение относительно принципа реализации идеи и замысла эксперимента.

Гипотезы могут быть общие и частные, интуитивные и логически обоснованные, рабочие (временные) и научные (сформированные и научно-обоснованные). Формула гипотезы: «если. то, так как».

Этапы определяют некоторые части и их последовательность. Этапы выступают в функции фиксации промежуточных результатов, их оценивания и корректировки.

Сроки эксперимента – временной параметр привязки программы эксперимента и реальности.

В заключении: После ответа на вопросы, которые ставит себе: что он хочет применить и как собирается достичь этого? Возникает следующий вопрос оценивания результатов экспериментальной деятельности: с помощью чего и как можно оценить эффективность разработки системы мер по реализации задач эксперимента, по достижению цели?

Критерии оценки ожидаемых результатов исследования – важнейший компонент, необходимый для осуществления экспериментальной деятельности при разработке критериев экспериментатор отвечает на вопросы: с помощью каких признаков, параметров будет оцениваться эффективность экспериментальных материалов?

Таким образом, логические шаги эксперимента можно представить следующим образом:

1. Осознание проблемной ситуации и постановка проблемы;

2. Поиск возможных причин ее существования;

3. Выработка нормы – гипотезы (способов воздействия), направленной на разрешение проблемы;

4. Проверка выработанной нормы – гипотезы на практике, в педагогической деятельности;

5. Оценка результатов;

6. Продуктивность эксперимента.

Структура программы инновационного проекта

культурно-образовательных инициатив:

1. Цель экспериментальной деятельности.

Ответы на вопросы: зачем, кому, для чего нужен эксперимент?

2. Объект экспериментирования.

Ответы на вопросы: что является объектом экспериментального воздействия учителя, завуча, директора?

3. Экспериментальный цикл.

Ответы на вопросы: постановка, организация, приведение и анализ экспериментальной деятельности, в чем они состоят?

4. Программа эксперимента

Источник: monographies.ru