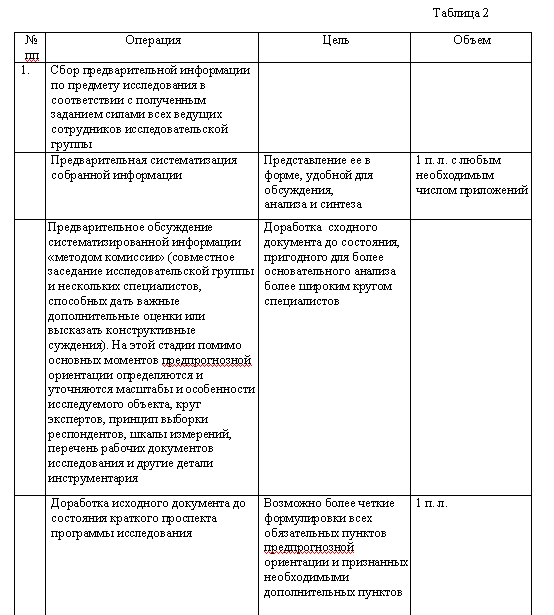

Программа прогностического социологического исследования — это документ, содержащий теоретические предпосылки, основные цели и задачи исследования, обоснованные методики сбора, обработки и анализа информации (см. табл. 2). Она предваряет все другие процедуры исследования и является необходимым его элементом, выполняя следующие функции:

Таблица 2

| № п/п | Операция | Цель | Объем |

| 1. | Сбор предварительной информации по предмету исследования в соответствии с полученным заданием силами всех ведущих сотрудников исследовательской группы | ||

| 2. | Предварительная систематизация собранной информации | Представление ее в форме, удобной для обсуждения, анализа и синтеза | 1 п. л. с любым необходимым числом приложений |

| 3. | Предварительное обсуждение систематизированной информации «методом комиссии» (совместное заседание исследовательской группы и нескольких специалистов, способных дать важные дополнительные оценки или высказать конструктивные суждения). На этой стадии помимо основных моментов предпрогнозной ориентации определяются и уточняются масштабы и особенности исследуемого объекта, круг экспертов, принцип выборки респондентов, шкалы измерений, перечень рабочих документов исследования и другие детали инструментария | Доработка сходного документа до состояния, пригодного для более основательного анализа более широким кругом специалистов | |

| 4. | Доработка исходного документа до состояния краткого проспекта программы исследования | Возможно более четкие формулировки всех обязательных пунктов предпрогнозной ориентации и признанных необходимыми дополнительных пунктов | 1 п. л. |

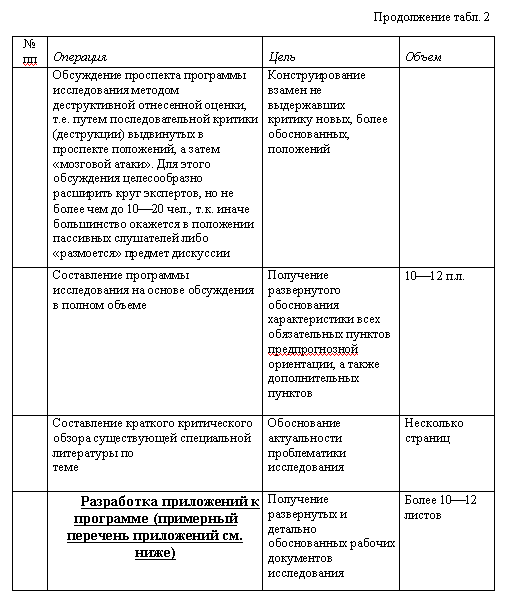

| 5. | Обсуждение проспекта программы исследования методом деструктивной отнесенной оценки, т.е. путем последовательной критики (деструкции) выдвинутых в проспекте положений, а затем «мозговой атаки». Для этого обсуждения целесообразно расширить круг экспертов, но не более чем до 10¾20 чел., т.к. иначе большинство окажется в положении пассивных слушателей либо «размоется» предмет дискуссии | Конструирование взамен не выдержавших критику новых, более обоснованных, положений | |

| 6. | Составление программы исследования на основе обсуждения в полном объеме | Получение развернутого обоснования характеристики всех обязательных пунктов предпрогнозной ориентации, а также дополнительных пунктов | 10¾12 п.л. |

| 7. | Составление краткого критического обзора существующей специальной литературы по теме | Обоснование актуальности проблематики исследования | Несколько страниц |

| 8. | Разработка приложений к программе (примерный перечень приложений см. ниже) | Получение развернутых и детально обоснованных рабочих документов исследования | Более 10¾12 листов |

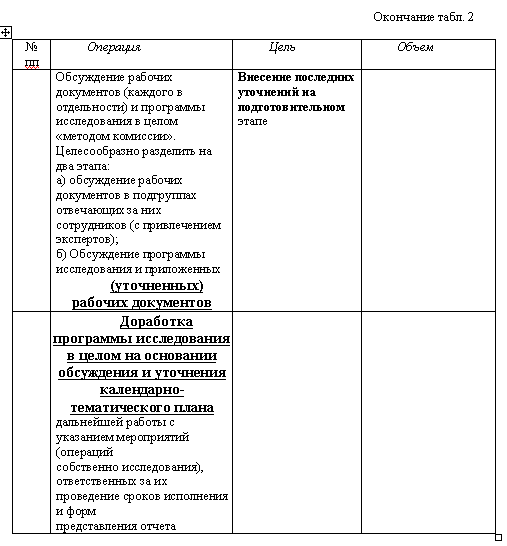

| 9. | Обсуждение рабочих документов (каждого в отдельности) и программы исследования в целом «методом комиссии». Целесообразно разделить на два этапа: а) обсуждение рабочих документов в подгруппах отвечающих за них сотрудников (с привлечением экспертов); б) Обсуждение программы исследования и приложенных (уточненных) рабочих документов | Внесение последних уточнений на подготовительном этапе | |

| 10. | Доработка программы исследования в целом на основании обсуждения и уточнения календарно-тематического плана дальнейшей работы с указанием мероприятий (операций собственно исследования), ответственных за их проведение сроков исполнения и форм представления отчета |

Прогностическая нумерология. Метод вершин

Астролог VS Ученый / Астрология — обман или способ понять себя? / НЕНАВИЖУ ТЕБЯ?

• методологическую — определение научной или практической проблемы, для решения которой проводится исследование, и ее места в системе исследований по данной проблематике; формулировка общей цели и необходимых для ее достижения конкретных задач исследования;

• методическую — выделение критериев требований к использованию методов измерения; упорядочение методических средств и процедур в соответствии с поставленными задачами; определение общего логического плана исследования;

• организационную — осуществление совместной деятельности членов исследования группы в целях рационального распределения труда; основы контроля поэтапного хода исследования.

Основные нормативные требования к разработке программы исследования следующие:

• нацеленность логического анализа на конечные результаты исследования и их практическую реализацию;

• использование опыта проведенных исследований, имеющейся информации, фактического материала, относящихся к разрабатываемой проблеме;

— обоснование всех элементов и процедур исследования, их целостности и концептуального единства;

— гибкость положений, допускающая возможность их анализа, уточнения и конкретизации на следующих этапах.

Предпрогнозная ориентация, кроме формального задания на прогноз (см. рис. 1), включает следующие моменты:

Рис. 1. Этапы и процедуры разработки программы

1. Определение и уточнение объекта. В наиболее общем виде объектом исследования в социальном прогнозировании служит общество как социальный организм. Конкретные объекты представляют собой различные аспекты существования социосферы и могут быть систематизированы таким образом:

— формы общественного сознания (мировоззрение, наука, искусство, мораль, право, политика, религия);

— формы жизнедеятельности (труд, быт, досуг, общественно-политическая деятельность);

— формирование личности (образование, воспитание, спорт);

— народонаселение (демография, этнография, и т.д.);

— расселение (регион, город, село, экология и т.д.);

— социальное развитие (общество, коллектив); социальные изменения и структура;

— массовая информация (общественное мнение, печать, радио, телевидение и т.д.);

— государство, международные отношения, национальные движения и т.д.

Так же, как и в любом социологическом исследовании, объект прогнозной разработки — это носитель проблемной ситуации, конкретная область социальной реальности, сфера деятельности субъекта общественной жизни, включенного в процесс научного познания. Объект исследования выделяют на основе анализа проблемы. В качестве объекта выбирают сферу социальной действительности, которая содержит то или иное противоречие, выражающееся в проблемной ситуации. В программе исследования объект уточняют через определение генеральной и выборочной совокупностей, чем одновременно задается масштаб самого исследования, границы той области социальной жизни, по отношению к которой применимы результаты, полученные в ходе исследования.

2. Проблемная ситуация — состояние в развитии социального объекта, которое характеризуется неустойчивостью несоответствием функционирования объекта потребностям его дальнейшего развития. Проблемная ситуация — исходный пункт любого социального, в частности прогнозного, исследования.

3. Проблема социального прогноза — форма научного отображения проблемной ситуации. Формируется как выражение необходимости в изучении определенной области социальной жизни, в разработке теоретических средств и практических действий, направленных на выявление путей сокращения и ликвидации разрыва между действительным и желаемым положением вещей.

4. Предмет прогнозной разработки — социальные механизмы, обуславливающие развитие и функционирование общества как социального организма, совокупность исходных, промежуточных и конечных состояний и процессов, которые проходят те или иные социальные явления, совокупность тенденций и перспектив развития социального явления в прошлом, настоящем и будущем.

Важнейшими частными предметами исследования служат механизмы:

— социальной дифференциации общества на определенные структурные группы и интеграции этих групп в сложные комплексы социально-групповых связей;

— социальной организации общества, дифференциации его жизнедеятельности на определенные социальные институты и интеграции этих институтов в сложные совокупности институированных связей между предприятиями, учреждениями, организациями и т.п.;

— социального управления обществом.

Предметы конкретных исследований выбираются не произвольно, а определяются проблемой исследований. Формируются на основе анализа свойств и признаков объекта исследования, но не совпадают с ним (один и тот же объект может изучаться для решения различных проблем и тем самым предполагает множество предметов исследования). Правильный выбор предмета способствует выдвижению адекватных гипотез, успешному решению проблем исследования.

5. Цель прогностического исследования — модель решения проблемы. Ориентация на поставленную в программе цель служит необходимым критерием эффективности предпринятых теоретических, методических и организационных процедур. Четкое формулирование цели — одно из важнейших методологических требований к программе исследования.

Следует иметь в виду, что в отличие от прогнозов в естественных и технических науках, объекты которых почти или совершенно неуправляемы, прогнозы в общественных науках осуществляются в отношении объектов, практически всегда поддающихся видоизменению, в том числе посредством действия на основе решений, принятых с учетом прогноза. Это делает некорректным простое (безусловное) предсказание, т.к. происходит эффект самоосуществления или саморазрушения прогноза средствами управления и обуславливает методологическую ориентацию социального прогноза на содействие повышения степени обеспеченности объективно принимаемых решений, как бы заблаговременно «взвешивая» их последствия. Такая цель, как уже говорилось, достигается разработкой сугубо условных предсказаний в социальных прогнозах двух типов: поискового, цель которого — выявление перспективных социальных проблем, подлежащих решению средствами управления, и нормативного — определение альтернативных путей оптимального решения перспективных проблем. С целью повышения эффективности целеполагания, планирования, программирования, проектирования, организационно-управленческих решений разрабатываются соответствующие (целевые, плановые и т.д.) прогнозы обоих типов. Для достижения поставленной цели необходимо последовательно решить несколько задач.

6. Задачи прогностического исследования — это система конкретных требований, предъявляемых к разработке и решению сформированной проблемы. По отношению к цели, задачи — необходимое средство ее реализации, они указывают на возможность ее достижения с помощью проведения процедур исследования. В совокупности задачи образуют структуру исследования (предпрогнозная ориентация, построение исходной модели и прогнозного фона, разработки поискового и нормативного прогнозов, их верификация, выработка рекомендаций для повышения эффективности управления).

7. Главным методологическим инструментом исследования являются рабочие гипотезы, подтвердить или опровергнуть которые призвано предпринимаемое исследование. При этом необходимы гипотезы двух типов: 1) методологические (инструментальные): предположения, что применяемая методика при таких-то условиях способна дать достоверные результаты), 2) концептуальные (содержательные): предположения об ожидаемом или желаемом состоянии изучаемого объекта в будущем.

В программе с самого начала должен быть определен период основания прогноза (ретроспекция) — отрезок времени, на котором строятся динамические ряды развития параметров исходной модели в прошлом и настоящем, и период упреждения прогноза (проспекция) — отрезок времени, на который рассчитан прогноз.

По времени упреждения социальные прогнозы, как и планы, делятся на оперативные, краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные, сверхдолгосрочные, или дальнесрочные.

Оперативные (в пределах года) — независимо от конкретного времени упреждения основываются на предположении о том, что в прогнозируемом периоде с объектом исследования не произойдет никаких изменений, кроме некоторых частных количественных.

Краткосрочные (1 год — 5 лет) — предполагают серьезные количественные изменения и соответствующие оценки.

Среднесрочные (5лет — 10—15 лет) — неизбежны количественно-качественные изменения, следовательно, необходимо давать также некоторые качественные оценки.

Долгосрочные (15 лет — 20—30 лет) — в них оценки принимают качественно-количественный характер, т.е. приходится учитывать неизбежность серьезных количественных изменений.

Сверхдолгосрочные (свыше 30 лет) — ограничиваются обычно лишь общими качественными оценками на уровне общих закономерностей развития объектов, т.к. давать какие-то конкретные количественные оценки становится все более затруднительно.

Существуют три взаимодополняющих источника прогнозной информации: накопленный опыт, основанный на знании закономерностей развития исследуемых процессов; экстраполяция существующих тенденций, закономерности развития которых в простом и настоящем достаточно хорошо известны; построение моделей исследуемых объектов применительно к ожидаемым или намечаемым условиям. Сообразно этим источникам существуют три дополняющие друг друга способа (т.е. совокупности однотипных методов) разработки прогнозов: экспертиза, основанная на очных и заочных, индивидуальных и коллективных опросах экспертов; экстраполяция — изучение предшествующего развития объекта и перенесение закономерностей этого развития в прошлом и настоящем на будущее; моделирование — построение и исследование моделей объекта с учетом его возможного или желательного изменения по имеющимся или косвенным данным о масштабах и направлении изменений. Наиболее эффективная прогнозная модель — система уравнений. Существуют и другие виды моделей: сценарии, имитации, графы, матрицы и т.д.

Приведенное разделение способов прогнозирования достаточно условно, т.к. на практике они взаимно пересекаются и дополняют друг друга. Ни один из них, взятый сам по себе, не может обеспечить значительную степень достоверности, точности, дальности прогноза. В определенных же сочетаниях они оказываются в высокой степени эффективными. Так, прогнозная оценка обязательно включает элементы экстраполяции и моделирования; процессы экстраполяции невозможны без элементов оценки и моделирования; моделирование подразумевает предварительную оценку и экстраполирование. В практике прогнозирования постоянно применяются 10—15 (а в теории существует свыше полутораста) методов прогнозирования, куда входит несколько методов опроса экспертов, а также несколько способов разработки экстраполяционных и различных других (сценарных, матричных, сетевых, имитационных и т.д.) моделей.

Прогностическое исследование требует тщательной организации. Опыт показывает, что даже для относительно несложного социального прогноза требуется исследовательская группа в 5—7 специалистов и срок в несколько месяцев (обычно от квартала до полугода). Более сложные прогнозы требуют группы из 10—15 специалистов (превышение этой величины нерационально и диктуется обычно непринципиальными соображениями) и срок в 2—3 года (более продолжительные сроки обесценивают прогноз вообще, и в качестве предплановых разработок — в особенности). Состав исследовательской группы:

• руководитель (желательно — генератор идей);

• 2—3 его помощника (желательно — один с критическим складом мышления — модератор идей; один с конструктивным складом мышления — аниматор идей, и один с аналитическим складом мышления — систематизатор идей);

• 1—2 разработчика — математика, способных формализовать аппарат исследования на должном уровне;

Развертывание группы до 10—15 человек происходит за счет удвоения числа помощников и включения нескольких вспомогательных работников для сбора и обработки информации, т.е. предварительного реферирования источников и литературы, проведения опросов экспертов и населения (опросы населения в практике прогнозирования применяются пока сравнительно редко), подготовки материалов для формализации в моделях и т.д. (при группе в 5—7 человек этим занимаются непосредственно помощники руководителя).

Такая организация группы предполагает полный объем «внешнего» обслуживания исследования силами других специализированных подразделений научного учреждения или даже ряда научных учреждений (интервьюеры, кодировщики и пр.). Опыт показывает, что стремление сосредоточить все эти вспомогательные службы в рамках исследовательской группы ведет к неполной загруженности сотрудников (неизбежной в перерывах между различными циклами исследования) с очень негативными последствиями в смысле производственной дисциплины, и это не может не сказаться на результатах исследования.

Что касается формирования экспертных групп, то опыт социального прогнозирования показывает желательность оптимального сочетания в них экспертов различной степени опытности, различного уровня обобщения представленной на экспертизу информации (диалектика «более широкого» и «более глубокого подхода») и различного отношения к информации по характеру своей работы («теоретиков» — работников научных учреждений и «практиков» — работников общественных, хозяйственных и других органов). По ряду аспектов в социальном прогнозировании допускается поднимать опрос населения до уровня опроса экспертов там, где респонденты способны давать в высокой степени обоснованные оценки на базе своего жизненного опыта.

Примерный перечень рабочих документов исследования

1. Предварительные контуры (сводная матрица) исходной модели.

2. Макет анкеты-интервью для уточнения и конкретизации параметров исходной модели.

3. То же — для уточнения и конкретизации параметров поисковой и нормативной прогнозных моделей.

4. Макет анкеты параллельного экспертного опроса для то же цели.

5. Шкалы измерения.

6. Инструкция интервьюеру.

7. Инструкция кодировщику.

8. Инструкция по проведению коллективного опроса экспертов.

9. Инструкция по обработке материалов опроса экспертов.

10. Перечень показателей уточненной исходной модели.

11. Конспект прогнозного фона.

12. Проспект предмодельного сценария.

13. Рабочие гипотезы поисковой модели.

14. Проспект критериев построения нормативной модели.

Количество, состав, объем и характер рабочих документов всецело определяются особенностями, целями и задачами исследования.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник: studopedia.ru

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ ИССЛЕДОВАНИЯ(предпрогнозная ориентация)

Программа прогностического социологического исследования – это документ, содержащий теоретические предпосылки, основные цели и задачи исследования, обоснованные методики сбора, обработки и анализа информации (см. табл. 2). Она предваряет все другие процедуры исследования и является необходимым его элементом, выполняя следующие функции:

• методологическую – определение научной или практической проблемы, для решения которой проводится исследование, и ее места в системе исследований по данной проблематике; формулировка общей цели и необходимых для ее достижения конкретных задач исследования;

• методическую – выделение критериев требований к использованию методов измерения; упорядочение методических средств и процедур в соответствии с поставленными задачами; определение общего логического плана исследования;

• организационную – осуществление совместной деятельности членов исследования группы в целях рационального распределения труда; основы контроля поэтапного хода исследования.

Основные нормативные требования к разработке программы исследования следующие:

• нацеленность логического анализа на конечные результаты исследования и их практическую реализацию;

• использование опыта проведенных исследований, имеющейся информации, фактического материала, относящихся к разрабатываемой проблеме;

–обоснование всех элементов и процедур исследования, их целостности и концептуального единства;

– гибкость положений, допускающая возможность их анализа, уточнения и конкретизации на следующих этапах.

Предпрогнозная ориентация, кроме формального задания на прогноз (см. рис. 1), включает следующие моменты:

Рис. 1. Этапы и процедуры разработки программы прогностического исследования

1. Определение и уточнение объекта. В наиболее общем виде объектом исследования в социальном прогнозировании служит общество как социальный организм. Конкретные объекты представляют собой различные аспекты существования социосферы и могут быть систематизированы таким образом:

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы.

– формы общественного сознания (мировоззрение, наука, искусство, мораль, право, политика, религия);

– формы жизнедеятельности (труд, быт, досуг, общественно‑политическая деятельность);

– формирование личности (образование, воспитание, спорт);

– народонаселение (демография, этнография, и т.д.);

– расселение (регион, город, село, экология и т.д.);

– социальное развитие (общество, коллектив); социальные изменения и структура;

– массовая информация (общественное мнение, печать, радио, телевидение и т.д.);

– государство, международные отношения, национальные движения и т.д.

Так же, как и в любом социологическом исследовании, объект прогнозной разработки – это носитель проблемной ситуации, конкретная область социальной реальности, сфера деятельности субъекта общественной жизни, включенного в процесс научного познания. Объект исследования выделяют на основе анализа проблемы. В качестве объекта выбирают сферу социальной действительности, которая содержит то или иное противоречие, выражающееся в проблемной ситуации. В программе исследования объект уточняют через определение генеральной и выборочной совокупностей, чем одновременно задается масштаб самого исследования, границы той области социальной жизни, по отношению к которой применимы результаты, полученные в ходе исследования.

2. Проблемная ситуация — состояние в развитии социального объекта, которое характеризуется неустойчивостью несоответствием функционирования объекта потребностям его дальнейшего развития. Проблемная ситуация – исходный пункт любого социального, в частности прогнозного, исследования.

3. Проблема социального прогноза — форма научного отображения проблемной ситуации. Формируется как выражение необходимости в изучении определенной области социальной жизни, в разработке теоретических средств и практических действий, направленных на выявление путей сокращения и ликвидации разрыва между действительным и желаемым положением вещей.

4. Предмет прогнозной разработки — социальные механизмы, обуславливающие развитие и функционирование общества как социального организма, совокупность исходных, промежуточных и конечных состояний и процессов, которые проходят те или иные социальные явления, совокупность тенденций и перспектив развития социального явления в прошлом, настоящем и будущем.

Важнейшими частными предметами исследования служат механизмы:

– социальной дифференциации общества на определенные структурные группы и интеграции этих групп в сложные комплексы социально‑групповых связей;

– социальной организации общества, дифференциации его жизнедеятельности на определенные социальные институты и интеграции этих институтов в сложные совокупности институированных связей между предприятиями, учреждениями, организациями и т.п.;

– социального управления обществом.

Предметы конкретных исследований выбираются не произвольно, а определяются проблемой исследований. Формируются на основе анализа свойств и признаков объекта исследования, но не совпадают с ним (один и тот же объект может изучаться для решения различных проблем и тем самым предполагает множество предметов исследования). Правильный выбор предмета способствует выдвижению адекватных гипотез, успешному решению проблем исследования.

5. Цель прогностического исследования — модель решения проблемы. Ориентация на поставленную в программе цель служит необходимым критерием эффективности предпринятых теоретических, методических и организационных процедур. Четкое формулирование цели – одно из важнейших методологических требований к программе исследования.

Следует иметь в виду, что в отличие от прогнозов в естественных и технических науках, объекты которых почти или совершенно неуправляемы, прогнозы в общественных науках осуществляются в отношении объектов, практически всегда поддающихся видоизменению, в том числе посредством действия на основе решений, принятых с учетом прогноза. Это делает некорректным простое (безусловное) предсказание, т.к. происходит эффект самоосуществления или саморазрушения прогноза средствами управления и обуславливает методологическую ориентацию социального прогноза на содействие повышения степени обеспеченности объективно принимаемых решений, как бы заблаговременно «взвешивая» их последствия. Такая цель, как уже говорилось, достигается разработкой сугубо условных предсказаний в социальных прогнозах двух типов: поискового, цель которого – выявление перспективных социальных проблем, подлежащих решению средствами управления, и нормативного – определение альтернативных путей оптимального решения перспективных проблем. С целью повышения эффективности целеполагания, планирования, программирования, проектирования, организационно‑управленческих решений разрабатываются соответствующие (целевые, плановые и т.д.) прогнозы обоих типов. Для достижения поставленной цели необходимо последовательно решить несколько задач.

6. Задачи прогностического исследования — это система конкретных требований, предъявляемых к разработке и решению сформированной проблемы. По отношению к цели, задачи – необходимое средство ее реализации, они указывают на возможность ее достижения с помощью проведения процедур исследования. В совокупности задачи образуют структуру исследования (предпрогнозная ориентация, построение исходной модели и прогнозного фона, разработки поискового и нормативного прогнозов, их верификация, выработка рекомендаций для повышения эффективности управления).

7. Главным методологическим инструментом исследования являются рабочие гипотезы, подтвердить или опровергнуть которые призвано предпринимаемое исследование. При этом необходимы гипотезы двух типов: 1) методологические (инструментальные): предположения, что применяемая методика при таких‑то условиях способна дать достоверные результаты), 2) концептуальные (содержательные): предположения об ожидаемом или желаемом состоянии изучаемого объекта в будущем.

В программе с самого начала должен быть определен период основания прогноза (рестроспекция) – отрезок времени, на котором строятся динамические ряды развития параметров исходной модели в прошлом и настоящем, и период упреждения прогноза (проспекция) – отрезок времени, на который рассчитан прогноз.

По времени упреждения социальные прогнозы, как и планы, делятся на оперативные, краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные, сверхдолгосрочные, или дальнесрочные.

Оперативные (в пределах года) – независимо от конкретного времени упреждения основываются на предположении о том, что в прогнозируемом периоде с объектом исследования не произойдет никаких изменений, кроме некоторых частных количественных.

Краткосрочные (1 год – 5 лет) – предполагают серьезные количественные изменения и соответствующие оценки.

Среднесрочные (5 лет – 10—15 лет) – неизбежны количественно‑качественные изменения, следовательно, необходимо давать также некоторые качественные оценки.

Долгосрочные (15 лет – 20—30 лет) – в них оценки принимают качественно‑количественный характер, т.е. приходится учитывать неизбежность серьезных количественных изменений.

Сверхдолгосрочные (свыше 30 лет) – ограничиваются обычно лишь общими качественными оценками на уровне общих закономерностей развития объектов, т.к. давать какие‑то конкретные количественные оценки становится все более затруднительно.

Существуют три взаимодополняющих источника прогнозной информации: накопленный опыт, основанный на знании закономерностей развития исследуемых процессов; экстраполяция существующих тенденций, закономерности развития которых в простом и настоящем достаточно хорошо известны; построение моделей исследуемых объектов применительно к ожидаемым или намечаемым условиям. Сообразно этим источникам существуют три дополняющие друг друга способа (т.е. совокупности однотипных методов) разработки прогнозов: экспертиза, основанная на очных и заочных, индивидуальных и коллективных опросах экспертов; экстраполяция – изучение предшествующего развития объекта и перенесение закономерностей этого развития в прошлом и настоящем на будущее; моделирование – построение и исследование моделей объекта с учетом его возможного или желательного изменения по имеющимся или косвенным данным о масштабах и направлении изменений. Наиболее эффективная прогнозная модель – система уравнений. Существуют и другие виды моделей: сценарии, имитации, графы, матрицы и т.д.

Приведенное разделение способов прогнозирования достаточно условно, т.к. на практике они взаимно пересекаются и дополняют друг друга. Ни один из них, взятый сам по себе, не может обеспечить значительную степень достоверности, точности, дальности прогноза. В определенных же сочетаниях они оказываются в высокой степени эффективными. Так, прогнозная оценка обязательно включает элементы экстраполяции и моделирования; процессы экстраполяции невозможны без элементов оценки и моделирования; моделирование подразумевает предварительную оценку и экстраполирование. В практике прогнозирования постоянно применяются 10—15 (а в теории существует свыше полутораста) методов прогнозирования, куда входит несколько методов опроса экспертов, а также несколько способов разработки экстраполяционных и различных других (сценарных, матричных, сетевых, имитационных и т.д.) моделей.

Прогностическое исследование требует тщательной организации. Опыт показывает, что даже для относительно несложного социального прогноза требуется исследовательская группа в 5—7 специалистов и срок в несколько месяцев (обычно от квартала до полугода). Более сложные прогнозы требуют группы из 10—15 специалистов (превышение этой величины нерационально и диктуется обычно непринципиальными соображениями) и срок в 2—3 года (более продолжительные сроки обесценивают прогноз вообще, и в качестве предплановых разработок – в особенности). Состав исследовательской группы:

• руководитель (желательно – генератор идей);

• 2—3 его помощника (желательно – один с критическим складом мышления – модератор идей; один с конструктивным складом мышления – аниматор идей, и один с аналитическим складом мышления – систематизатор идей);

• 1—2 разработчика – математика, способных формализовать аппарат исследования на должном уровне;

Развертывание группы до 10—15 человек происходит за счет удвоения числа помощников и включения нескольких вспомогательных работников для сбора и обработки информации, т.е. предварительного реферирования источников и литературы, проведения опросов экспертов и населения (опросы населения в практике прогнозирования применяются пока сравнительно редко), подготовки материалов для формализации в моделях и т.д. (при группе в 5—7 человек этим занимаются непосредственно помощники руководителя).

Такая организация группы предполагает полный объем «внешнего» обслуживания исследования силами других специализированных подразделений научного учреждения или даже ряда научных учреждений (интервьюеры, кодировщики и пр.). Опыт показывает, что стремление сосредоточить все эти вспомогательные службы в рамках исследовательской группы ведет к неполной загруженности сотрудников (неизбежной в перерывах между различными циклами исследования) с очень негативными последствиями в смысле производственной дисциплины, и это не может не сказаться на результатах исследования.

Что касается формирования экспертных групп, то опыт социального прогнозирования показывает желательность оптимального сочетания в них экспертов различной степени опытности, различного уровня обобщения представленной на экспертизу информации (диалектика «более широкого» и «более глубокого подхода») и различного отношения к информации по характеру своей работы («теоретиков» – работников научных учреждений и «практиков» – работников общественных, хозяйственных и других органов). По ряду аспектов в социальном прогнозировании допускается поднимать опрос населения до уровня опроса экспертов там, где респонденты способны давать в высокой степени обоснованные оценки на базе своего жизненного опыта.

Примерный перечень рабочих документов исследования

1. Предварительные контуры (сводная матрица) исходной модели.

2. Макет анкеты‑интервью для уточнения и конкретизации параметров исходной модели.

3. То же – для уточнения и конкретизации параметров поисковой и нормативной прогнозных моделей.

4. Макет анкеты параллельного экспертного опроса для то же цели.

5. Шкалы измерения.

6. Инструкция интервьюеру.

7. Инструкция кодировщику.

8. Инструкция по проведению коллективного опроса экспертов.

9. Инструкция по обработке материалов опроса экспертов.

10. Перечень показателей уточненной исходной модели.

11. Конспект прогнозного фона.

12. Проспект предмодельного сценария.

13. Рабочие гипотезы поисковой модели.

14. Проспект критериев построения нормативной модели.

Количество, состав, объем и характер рабочих документов всецело определяются особенностями, целями и задачами исследования.

Поможем написать любую работу на аналогичную тему

- Реферат СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ ИССЛЕДОВАНИЯ(предпрогнозная ориентация) От 250 руб

- Контрольная работа СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ ИССЛЕДОВАНИЯ(предпрогнозная ориентация) От 250 руб

- Курсовая работа СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ ИССЛЕДОВАНИЯ(предпрогнозная ориентация) От 700 руб

Источник: students-library.com

Прогнозная аналитика: определение, примеры и преимущества

По данным Google Trends, интерес к предиктивной аналитике неуклонно растет в течение последних пяти лет.

Прогнозная аналитика (также известная как расширенная аналитика) все больше связывается с бизнес-аналитикой. Но действительно ли они связаны, и если да, то какие преимущества получают компании, объединяя свою деятельность по бизнес-аналитике с этой аналитикой? В чем разница между бизнес-аналитикой и прогнозной аналитикой? Давайте ответим на вопросы, а также посмотрим на реальный пример прогнозной аналитики в этой статье.

Что такое прогнозная аналитика?

Использование исторических данных, машинного обучения и искусственного интеллекта для прогнозирования того, что произойдет в будущем, называется прогнозной аналитикой. Эти исторические данные загружаются в математическую модель, которая учитывает основные тенденции и закономерности в данных. После этого модель применяется к текущим данным, чтобы предсказать, что будет дальше.

Использование данных прогнозной аналитики может помочь предприятиям и бизнес-приложениям предлагать действия, которые могут привести к полезным изменениям в работе. Прогнозная аналитика может помочь аналитикам оценить, поможет ли изменение снизить риски, улучшить операции и/или увеличить доход. Прогнозная аналитика по своей сути стремится ответить на вопрос: «Что, скорее всего, произойдет на основе моих текущих данных, и что я могу сделать, чтобы изменить этот результат?»

Пример реальной прогнозной аналитики в бизнес-аналитике

Прогнозная аналитика не является чем-то новым для многих компаний. Тем не менее, он все чаще используется в различных отраслях для улучшения повседневных корпоративных процессов и создания конкурентной дифференциации.

На практике прогнозная аналитика может принимать различные формы. Рассмотрим следующие возможности.

- Определите, какие клиенты могут отказаться от услуги или продукта. Рассмотрим студию йоги, в которой реализована модель предиктивной аналитики. Основываясь на предыдущих данных, алгоритм может предсказать, что «Джейн» не будет продлевать свое членство, и порекомендовать стимул, который побудит ее сделать это. Когда Джейн вернется в студию, система отправит предупреждение команде по связям с членами, которая предложит ей поощрение или поговорит с ней о продлении ее членства. В этом примере прогнозная аналитика может использоваться в режиме реального времени для предотвращения оттока клиентов.

- Отправляйте маркетинговые сообщения клиентам, которые с наибольшей вероятностью совершат покупку. Если у вашей компании есть только 5,000 долларов, которые можно потратить на маркетинговую кампанию по увеличению продаж, и у нее три миллиона потребителей, вы не можете позволить себе предоставить каждому 10-процентную скидку. Предиктивная аналитика и бизнес-аналитика могут помочь предугадать клиентов, которые с наибольшей вероятностью купят ваши товары, а затем распространить купон только среди этих людей, чтобы максимизировать доход.

- Улучшите обслуживание клиентов за счет правильного планирования. Предприятия могут лучше оценивать спрос, используя расширенную аналитику и бизнес-аналитику. Рассмотрим гостиничную компанию, которая хочет спрогнозировать, сколько людей остановится в определенном месте в эти выходные, чтобы убедиться, что у них достаточно сотрудников и ресурсов для удовлетворения спроса.

Приложения прогнозной аналитики

Предиктивная аналитика — это инструмент принятия решений, используемый в ряде предприятий.

№1. Прогнозирование

Прогнозирование имеет решающее значение в производстве, поскольку оно гарантирует оптимальное использование ресурсов в цепочке поставок. Например, управление запасами и производственные цеха являются важными звеньями цепочки поставок, для работы которых требуются точные прогнозы.

Прогнозное моделирование часто используется для очистки и оптимизации качества данных, используемых для таких прогнозов. Моделирование гарантирует, что дополнительные данные, в том числе данные о действиях, связанных с клиентами, могут быть использованы системой, что приведет к более точному прогнозу.

№2. Кредит

Кредитный рейтинг использует прогнозную аналитику. Когда потребитель или бизнес подает заявку на получение кредита, информация из кредитной истории заявителя и кредитных историй заемщиков с аналогичными характеристиками используется для прогнозирования риска того, что заявитель не сможет погасить любой предоставленный кредит.

№3. Андеррайтинг

андеррайтинг сильно зависит от данных и прогнозной аналитики. Страховые компании исследуют заявителей на получение полиса, чтобы определить вероятность того, что им придется платить по будущему иску, исходя из текущего пула рисков аналогичных страхователей, а также предыдущих событий, которые привели к выплатам. актуарии обычно используют прогностические модели, которые сравнивают атрибуты с данными о предыдущих страхователях и претензиях.

№4. Маркетинг

При планировании новой кампании люди в этой области учитывают, как потребители отреагировали на общую экономическую ситуацию. Они могут использовать демографические сдвиги, чтобы определить, будет ли текущий ассортимент товаров побуждать потребителей совершить покупку.

Между тем, активные трейдеры рассматривают различные показатели, основанные на прошлых событиях, при принятии решения о покупке или продаже ценной бумаги. Скользящие средние, полосы и контрольные точки основаны на предыдущих данных и используются для оценки колебаний цен в будущем.

Наиболее распространенными моделями прогнозирования являются деревья решений, регрессии (линейные и логистические) и нейронные сети, которые являются частью новой области методов и технологий глубокого обучения.

Типы моделей прогнозной аналитики

Прогнозная аналитика использует три метода: деревья решений, нейронные сети и регрессию. Читайте дальше, чтобы узнать больше о каждом из них.

№1. Деревья решений

Если вы хотите понять, что движет чьими-то решениями, вам могут помочь деревья решений. Эта модель делит данные на части в зависимости от определенных переменных, таких как цена или рыночная капитализация. Он напоминает дерево, как следует из названия, с отчетливыми ветвями и листьями. Ветки отображают различные варианты в доступной форме, а отдельные листы представляют конкретный выбор.

Поскольку деревья решений просты для понимания и анализа, они являются самыми основными моделями. Они также весьма полезны, когда вам нужно быстро принять решение.

№ 2. Регрессия

Это наиболее распространенная модель статистического анализа. Когда вам нужно найти закономерности в больших объемах данных и между входными данными существует линейная зависимость, используйте его. Этот метод работает путем вычисления формулы, которая описывает взаимосвязь между всеми входными данными в наборе данных. Например, вы можете использовать регрессию, чтобы определить, как цена и другие важные факторы влияют на производительность ценной бумаги.

№3. Искусственные нейронные сети

Создание нейронных сетей как типа предиктивной аналитики происходило путем имитации того, как работает человеческий мозг. Используя искусственный интеллект и распознавание образов, эта модель может иметь дело со сложными взаимодействиями данных. Используйте его, когда вам нужно преодолеть несколько препятствий, например, когда у вас слишком много данных, нет формулы, которая вам нужна, чтобы помочь вам определить взаимосвязь между входными и выходными данными в вашем наборе данных, или когда вам нужно делать прогнозы, а не чем придумывать объяснения.

Если вы уже использовали деревья решений и регрессию в качестве моделей, вы можете использовать нейронные сети для подтверждения своих выводов.

Как компании могут использовать прогнозную аналитику?

Как было сказано ранее, прогностический анализ может применяться в самых разных приложениях. Предприятия могут использовать модели для достижения своих целей и улучшения своей деятельности. Предприятия обычно используют прогностические модели, чтобы помочь им улучшить обслуживание клиентов и охват.

Руководители и владельцы бизнеса используют этот тип статистического анализа для определения поведения клиентов. Например, владелец бизнеса может использовать методы прогнозирования для выявления и таргетинга на постоянных потребителей, которые могут отказаться и перейти к конкуренту.

Это важно в рекламе и маркетинге. Модели могут использоваться предприятиями, чтобы предсказать, какие клиенты, скорее всего, положительно отреагируют на маркетинговую деятельность и продажи. Вместо того, чтобы проводить широкий маркетинг, владельцы бизнеса могут сэкономить деньги, ориентируясь на клиентов, которые ответят положительно.

Преимущества прогнозной аналитики

Предиктивный анализ имеет множество преимуществ. Как указывалось ранее, использование этого типа анализа может помочь организациям прогнозировать результаты, когда другие (и очевидные) ответы недоступны.

Модели могут помочь инвесторам, финансовым специалистам и бизнес-лидерам снизить риск. Например, инвестор и его консультант могут использовать определенные модели прогнозной аналитики, чтобы помочь разработать инвестиционный портфель с наименьшим риском для инвестора, принимая во внимание такие аспекты, как возраст, капитал и амбиции.

Когда они используют эти модели, это значительно снижает затраты. Предприятия могут предсказать, будет ли продукт успешным или неудачным, еще до того, как они его выпустят. В качестве альтернативы они могут выделить средства на усовершенствование производства, применяя методы прогнозирования до начала производственного процесса.

Критика прогнозной аналитики

Из-за предполагаемого неравенства результатов использование прогнозной аналитики подвергалось критике и, в некоторых случаях, ограничивалось законом. Чаще всего это включает прогностические модели, которые приводят к статистической дискриминации расовых или этнических групп в таких областях, как оценка кредитоспособности, жилищное кредитование, занятость или риск преступного поведения.

Хорошо известным примером этой предиктивной аналитики является (теперь незаконная) практика красной черты в жилищном кредитовании банками. Независимо от того, точны ли прогнозы, полученные в результате использования такой аналитики, их использование, как правило, не одобряется, и данные, которые явно включают информацию, такую как расовая принадлежность человека, теперь часто исключаются из прогнозной аналитики.

Заключение

Все предприятия могут извлечь выгоду из использования прогнозной аналитики для сбора данных о клиентах и прогнозирования следующих шагов на основе прошлого поведения. Эти данные можно использовать для принятия решений, влияющих на итоговый результат и производительность.

Часто задаваемые вопросы по прогнозной аналитике

Что такое прогнозная аналитика в анализе данных?

Прогнозная аналитика — это тип анализа данных, который использует исторические данные и методы аналитики, такие как статистическое моделирование и машинное обучение, для прогнозирования будущих результатов.

Что такое прогнозная аналитика в HR?

Предиктивная аналитика в HR относится к технологии HR, которая использует статистику и учится на существующих данных, чтобы предвидеть будущие результаты. Это инструмент принятия решений.

Почему анализ прогнозной аналитики является следующим логическим шагом в любом процессе бизнес-аналитики BA?

Анализ прогнозной аналитики считается следующим логическим шагом в любой бизнес-аналитике, поскольку он оптимизирует маркетинговые кампании, определяя ответы или покупки клиентов, а также продвигает возможности перекрестных продаж и, таким образом, улучшает бизнес-операции за счет прогнозирования запасов и управления ресурсами.

Статьи по теме

- Прогностическая и предписывающая аналитика, объяснение. (+ Подробное руководство)

- Виды аналитики: как их применять в любом бизнесе

- Инструменты и методы предписывающей аналитики: 9+ лучших вариантов 2021 года

- Предписывающая аналитика: определение, примеры из реальной жизни, как это работает

- МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ: типы и подробное руководство по моделям

Мир Нвадике

Пис — бизнес-консультант с многолетним опытом работы в сфере сельского хозяйства и недвижимости. Она написала множество электронных книг по бизнесу для стартапов с подтвержденным послужным списком историй успеха. Она также оказывает сельскохозяйственные услуги, начиная от агроконсалтинга и заканчивая установкой сельскохозяйственного оборудования. Она любит писать бизнес-статьи о своем богатом финансовом и деловом опыте.

Источник: businessyield.com