Подпрограммы

Аннотация: В данной лекции рассматривается работа с подпрограммами — процедурами и функциями. Подробно рассматриваются аргументы, передаваемые в подпрограммы, параметры по значению, параметры по ссылке. Рассматриваются различные способы реализации подпрограмм, а также такое важное понятие, как область видимости переменных и других объектов.

Цель лекции

Освоение работы с подпрограммами, с параметрами по ссылке, параметрами по значению, с досрочным выходом из программ и подпрограмм, с областью видимости переменных.

Подпрограммы

Вначале языки программирования были проще, они выполнялись строго сверху-вниз, один оператор за другим. Такие языки еще называли линейными. Типичный пример линейных языков — Бейсик.

Единственную возможность организовать хоть какую-то логику в таких языках предоставлял оператор безусловного перехода GOTO , который в зависимости от условия, «перепрыгивал» на заранее расставленные метки. В современных языках программирования GOTO тоже остался, наверное, для любителей антиквариата. Но его применение может привести к трудно обнаруживаемым логическим ошибкам времени выполнения ( run-time errors ). Использование GOTO в современном программировании считается дурным тоном. Мы не будем изучать эту возможность, поскольку для организации логики есть куда более «продвинутые» средства! Одним из таких средств являются подпрограммы.

Подпрограмма

Подпрограмма — это часть кода, которую можно вызвать из любого места программы неопределенное количество раз.

Другими словами, подпрограммы подобны строительным кирпичикам, из которых, в конце концов, получается здание — программа . Без подпрограмм можно обойтись, если вы пишете небольшую учебную программу на пару десятков строк кода. А если это серьезное приложение , с парой сотен модулей, в каждом из которых могут быть тысячи строк кода?

Как такую программу написать, не разбивая задачу на отдельные части? Подпрограммы помогают улучшить код, структурировать его. Поэтому языки высокого уровня, которые позволяют использовать подпрограммы, называют ещё процедурно-ориентированными языками. И наш компилятор FPC тоже относится к таким языкам.

Подпрограммы бывают двух типов: процедуры и функции — первые просто выполняют свою работу, вторые еще и возвращают результат этой работы.

Процедуры

На самом деле, мы уже неоднократно использовали процедуры. Например, когда генерировали событие нажатия на кнопку. Это событие — процедура. Процедура начинается с ключевого слова procedure и имеет следующий синтаксис :

procedure (); const ; type ; var ; ; begin ; end;

Большая часть указанного синтаксиса является необязательной — процедура может не иметь параметров, констант, пользовательских типов данных, переменных и т.п. — она может быть очень простой, например:

procedure ErrorMessage; begin ShowMessage(‘Ошибка!’ +#13 + ‘На ноль делить нельзя!’); end;

Такую процедуру можно вызвать из любого места программы, но процедура обязательно должна быть описана выше — ведь иначе компилятор не будет знать о ней. Есть еще возможность предварительно объявить процедуру, но об этом чуть позже. Итак, если эта процедура описана выше, то мы можем вызвать её, просто указав её имя:

1223 Подпрограммы

ErrorMessage;

Компилятор перейдет к процедуре и выполнит её код (в данном случае — выведет сообщение об ошибке ). После этого компилятор вернется назад, и выполнит следующий за вызовом процедуры оператор.

Параметры

Параметры подпрограмм — достаточно важная тема, поговорим об этом подробней. В процедуру (или в функцию) можно передать какие то исходные данные, чтобы процедура их обработала. Такие данные называются параметрами, или формальными параметрами. Пример — пользователь ввел какое-то число (а на самом деле, строку из цифровых символов), нам нужно удвоить его, а результат сообщить пользователю. Описать подобную процедуру можно следующим образом:

procedure Udvoenie(st: string); var r: real; begin //полученную строку преобразуем в число: r:= StrToFloat(st); //теперь удвоим его: r:= r * 2; //теперь выведем результат в сообщении: ShowMessage(FloatToStr(r)); end;

Этот пример уже сложнее, правда? На самом деле, всё просто. Давайте разберем, что тут к чему. Итак, строка объявления процедуры:

procedure Udvoenie(st: string);

объявляет процедуру Udvoenie с параметром строкового типа st . Это означает, что теперь мы можем вызвать процедуру, передав ей в качестве параметра какую-то строку. Параметр st условно можно считать внутренней переменной процедуры, в которую компилятор скопирует передаваемую процедуре строку. Этот способ передачи данных в подпрограмму называется параметром по значению. Допустим, в дальнейшем мы вызвали процедуру таким образом:

Udvoenie(‘123.4’);

Компилятор сделает вызов процедуры, передав в параметр st указанное значение ‘123.4’ . Или же мы можем вызвать процедуру иначе, передав в неё значение , которое хранится в какой то другой строковой переменной:

myst:= ‘123.4’; Udvoenie(myst);

Результат будет таким же. Тут важно помнить, что тип передаваемого значения обязательно должен совпадать с типом параметра. Если параметр у нас string , то и передавать ему нужно значение типа string . Компилятор копирует это значение в параметр . Другими словами, если внутри процедуры мы изменим значение параметра st , это никак не отразится на переменной myst, поскольку мы изменим копию данных, а не сами данные.

Пойдем дальше. А дальше мы объявляем вещественную переменную r :

var r: real;

Здесь она необходима, ведь нам нужно умножить значение параметра на два, поэтому мы вынуждены будем преобразовать строковое представление числа в настоящее число — ведь строку на два не умножишь! Результат поместим в r :

begin //полученную строку преобразуем в число: r:= StrToFloat(st);

Служебным словом begin мы начинаем тело процедуры . Стандартной функцией StrToFloat(st) мы преобразуем строковое значение параметра st в число, и присвоим это число переменной r . Далее всё просто:

//теперь удвоим его: r:= r * 2; //теперь выведем результат в сообщении: ShowMessage(FloatToStr(r)); end;

Мы удваиваем значение r , результат этого помещаем снова в r , затем стандартной функцией FloatToStr(r) преобразуем полученное число в строку, и выводим эту строку в сообщении ShowMessage() . Вот, собственно, и всё.

Теперь мы сможем вызывать эту процедуру, когда необходимо, и передавать ей различные числа в виде строки. А уж процедура сама позаботится обо всех необходимых преобразованиях, об удвоении числа и выводе результатов на экран.

Кстати, сами данные, которые мы передаём в подпрограмму, называются аргументами или фактическими параметрами. В примере вызова процедуры

myst:= ‘123.4’; Udvoenie(myst);

переменная myst — аргумент .

В качестве параметров в процедуре можно использовать не одну, а множество переменных. Если они имеют одинаковый тип, то их имена разделяют запятыми, а тип указывается в конце сразу для всех параметров. Например:

procedure MyStrings(st1, st2, st3: string);

Если параметры имеют разные типы, их разделяют точкой с запятой:

procedure MyProc1(st: string; r1:real); procedure MyProc2(st1, st2, st3:string; r1:real);

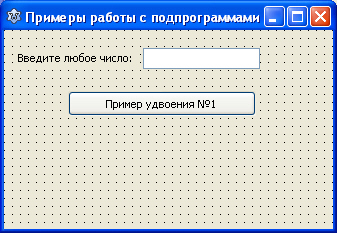

Однако, разбавим теорию практикой, и поработаем с процедурами на реальном примере. Откройте Lazarus с новым проектом. Как всегда, назовем главную форму (свойство Name ) fMain , сохраним проект в папку 09-01, при этом назовем проект, например, MyPodprog, а модулю дадим имя Main.

В свойстве Caption формы напишем

Примеры работы с подпрограммами

Наша задача: получить от пользователя вещественное число , удвоить его, и результат вывести на экран. Пользователь может ввести и целое число , но процедура обработает его как вещественное (помните о преобразовании типов в прошлой лекции?), например, если пользователь введет 3, то процедура получит 3.0. В результате вычисления получится 6.0, но FloatToStr() конечные нули не выводит, так что пользователь увидит на экране просто 6.

Ладно, сейчас нужно решить, как получить у пользователя число. Для этого используем компонент TEdit , который нам уже знаком по прошлым лекциям. Для начала установим метку TLabel с поясняющим текстом

Введите любое число:

а рядом установим TEdit . Имена у TLabel и TEdit оставим по умолчанию, TEdit будет называться Edit1 . Не забудьте очистить у него свойство Text .

Ниже установите простую кнопку TButton, в Caption которой напишите текст:

Пример удвоения №1

Разумеется, будут и другие примеры. Подровняйте компоненты, при необходимости измените их размеры. Наша форма должна выглядеть примерно так:

Рис. 9.1. Окно программы MyPodprog

Пока что мы будем вынуждены доверять пользователю, что он введет в поле Edit1 число, и ничего более. Но на прошлой лекции вам было обещано показать реализацию «защиты от дураков», так что чуть позже мы и это сделаем.

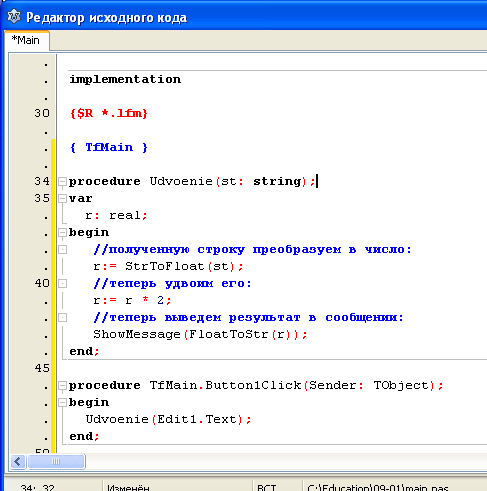

Сгенерируйте событие нажатия на кнопку, оно будет таким:

procedure TfMain.Button1Click(Sender: TObject); begin Udvoenie(Edit1.Text); end;

Теперь нам нужно создать процедуру Udvoenie выше нашего события, сразу после комментария

Текст процедуры приведен выше.

Рис. 9.2. Реализация подпрограммы Udvoenie

Обратите внимание, мы передаем в подпрограмму значение , которое ввел пользователь , и которое хранится в свойстве Text компонента Edit1 :

Udvoenie(Edit1.Text);

Никаких дополнительных переменных в данном случае создавать не нужно. Сохраните проект и запустите его на выполнение. Попробуйте ввести целое число . Затем вещественное. Обратите внимание: если у вас установлена русская версия Windows , то в качестве разделителя вещественного числа нам нужно вводить запятую, а не точку! Помните про глобальную переменную DecimalSeparator ?

Если же вы случайно или намеренно ввели точку, то выйдет сообщение об ошибке , подобное этому:

Рис. 9.3. Сообщение об ошибке

Ничего страшного, нажмите кнопку «Останов», затем выберите команду главного меню «Запуск -> Сбросить отладчик». Lazarus закроет зависший проект, и вы сможете запустить его снова. Похожая ошибка возникнет, если вы попытаетесь удвоить пустую строку. Если же вы ввели числа правильно, то программа отработает как нужно в независимости, целое это было число, или вещественное. Не закрывайте пока проект, он нам еще понадобится.

Источник: intuit.ru

Занятие 1. Понятие подпрограммы. Процедуры и функции. Стандартные подпрограммы. Примеры употребления подпрограмм в решении задач

Определение. Подпрограмма – это отдельная функционально независимая часть программы. Любая подпрограмма обладает той же структурой, которой обладает и вся программа.

Подпрограммы решают три важные задачи:

• избавляют от необходимости многократно повторять в тексте программы аналогичные фрагменты;

• улучшают структуру программы, облегчая ее понимание;

• повышают устойчивость к ошибкам программирования и непредвидимым последствиям при модификациях программы.

Очень важно понимать, что в подпрограммы выделяется любой законченный фрагмент программы. В качестве ориентиров просмотрите следующие рекомендации.

1. Когда Вы несколько раз перепишите в программе одни и те же последовательности команд, необходимость введения подпрограммы приобретает характер острой внутренней потребности.

2. Иногда слишком много мелочей закрывают главное. Полезно убрать в подпрограмму подробности, заслоняющие смысл основной программы.

3. Полезно разбить длинную программу на составные части – просто как книгу разбивают на главы. При этом основная программа становится похожей на оглавление.

4. Бывают сложные частные алгоритмы. Полезно отладить их отдельно в небольших тестирующих программах. Включение программ с отлаженными алгоритмами в основную программу будет легким, если они оформлены как подпрограммы.

5. Все, что Вы сделали хорошо в одной программе, Вам захочется перенести в новые. Для повторного использования таких частей лучше сразу выделять в программе полезные алгоритмы в отдельные подпрограммы.

Подпрограммы могут быть стандартными, т.е. определенными системой, и собственными, т.е. определенными программистом.

Стандартная подпрограмма (процедура или функция) — подпрограмма, включенная в библиотеку программ ЭВМ, доступ к которой обеспечивается средствами языка программирования. Вызывается она по имени с заданием фактических параметров с типом описанным при описании данной процедуры в библиотечке процедур и функций.

Из набора стандартных процедур и функций по обработке одного типа информации составляются модули. Каждый модуль имеет своё имя (мы уже хорошо знакомы с модулями Crt, Graph). Доступ к процедурам и функциям модуля осуществляется при подключении этого модуля (Uses Crt, Graph).

Help содержит подробные описания предусмотренных средой программирования процедур и функций. Для вызова помощи при работе со стандартнымипроцедурами и функциями нужно поставить на имя подпрограммы курсор и нажать клавиши . Описание процедур и функций в Help строится по стандартному принципу.

Задание. Вызовите помощь по функции Cos и рассмотрите предоставленную информацию.

Сначала идет краткое описание подпрограммы (в одну фразу). Далее под словом Declaration (Объявление) следует интерфейсная часть процедуры или функции, которая особенно часто необходима для определения типа переменных при обращении к ним. Далее под словом Target приводятся платформы, на которых может использоваться подпрограмма: Windows, real (реальный режим DOS), protected (защищенный режим DOS).

После слова Remarks следуют заметки, содержащие необходимые детали использования. В разделе See Also приведены имена подпрограмм, связанных с данной по смыслу или по совместному применению. Если перемещать курсор по этим именам (они выделяются курсорной рамкой), то выбрав одно из них (нажать клавишу ), можно получить справку по следующей функции.

Каждая процедура и функция сопровождается примером применения, переключение к которому дает последняя строка программы. Любой текст из Help может быть скопирован в редактируемый файл обычными приемами копирования через буфер. Копирование примеров или заголовков функций облегчает работу.

Существует другой способ получения помощи по процедурам и функциям. Для этого нужно использовать пункт меню Help/Reserved words (зарезервированные слова) или Help/Standard units (стандартные модули).

Задание. Рассмотрите список процедур и функций, выберите какие-либо и просмотрите предлагаемую информацию.

В стандартных модулях содержится большое количество стандартных подпрограмм, но невозможно создать модуля, который бы содержал все нужные программисту подпрограммы. Поэтому большую роль в создании программ играют собственные подпрограммы, которые создает программист для решения конкретной задачи.

Существует два способа объединения программ и подпрограмм:

1. Текст подпрограмм может быть приведен в разделе описания использующей их программы.

2. Подпрограммы группируются в отдельных файлах, имеющих специальную структуру – модулях. Для того чтобы основная программа могла использовать модуль, он должен быть подключен к основной программе.

Первый способ применяется тогда, когда программа в целом не очень большая, а ее подпрограммы, скорее всего, не будут использоваться в других программах. Второй способ желателен, в частности, для той программы, которую Вы будете создавать в качестве курсовой работы при завершении учебы в городской школе юного программиста.

Структура текста подпрограммы соответствует структуре текста основной программы за двумя исключениями:

• подпрограмма начинается с заголовка, содержащего имя подпрограммы, передаваемые в нее и возвращаемые от нее периметры, запись заголовка подпрограммы отличается от заголовка программы;

• подпрограмма кончается не точкой, а точкой с запятой.

Вызов подпрограммы происходит при каждом употреблении ее имени в основной (или вызывающей ) программе. При вызове подпрограммы выполнение основной программы приостанавливается, и управление передается в подпрограмму, где выполняются команды, заданные в ней. Подпрограмма завершается, если выполнены все ее процедуры до завершающего слова End или по специальной команде выхода из подпрограммы Exit. По окончании работы подпрограммы управление возвращается основной программе, иначе говоря, к первой команде, следующей за обращением к этой подпрограмме.

В языке Pascal определяются два типа подпрограмм – процедуры и функции. Основное различие между процедурой и функцией состоит в том, что процедура только выполняет какую-либо законченную последовательность действий, не возвращая результата работы в основную программу, а функция и выполняет действия, и возвращает результат.

Например, вызов функции

вернет в основную программу значение наименьшего из двух чисел и это значение будет присвоено переменной M.

Любая подпрограмма должна быть описана до того, как она будет вызвана в программе или в другой подпрограмме. Все переменные, которые использует подпрограмма, могут быть либо глобальные либо локальные.

Определение. Глобальными называются переменные, объявленные в основной программе и доступные как программе, так и всем ее подпрограммам.

Определение. Локальными называются переменные, объявленные внутри подпрограммы и доступные только ей самой.

Обмен информацией между основной программой и подпрограммой может осуществляться только с помощью глобальных переменных.

Подпрограмма может использовать любые глобальные переменные кроме тех, которые имеют те же имена, что и локальные переменные. Переменные с совпадающими именами, которые могут быть описаны в основной программе или других подпрограммах, не имеют ничего общего с локальными переменными. если переменная описана. Если переменная описана в основной программе и не переопределена в подпрограмме, она может использоваться в подпрограмме. Память для локальных (т.е. описанных в подпрограмме) переменных выделяется на время исполнения данной подпрограммы в специальной области, называемой стеком. При завершении работы подпрограммы память освобождается, поэтому все внутренние результаты работы подпрограммы не сохраняются от одного обращения к другому.

Если говорить о плюсах использования в программировании подпрограмм, то можно назвать следующие:

• Программы с использованием подпрограмм позволяют реализовать один из самых прогрессивных методов программирования – структурное программирование.

• Программа становится более читаемой.

• Экономия памяти, которая получается из-за того, что память для хранения переменных, используемых в подпрограммах, выделяется только на время работы подпрограммы.

В языке Паскаль выделяют два вида подпрограмм: процедуры (Procedure) и функции (Function). Любая программа может содержать несколько процедур и функций. Структура любой подпрограммы аналогична структуре всей программы. Подпрограмма должна быть описана до того, как будет использована в программе или другой подпрограмме.

Процедуры и функции объявляются в разделе описания вслед за разделом переменных.

Тогда общая структура программы выглядит так:

Выполнение программы начинается с операторов основной программы. При необходимости вызывается подпрограмма и начинают действовать её операторы. Затем управление передаётся в основную программу, которая продолжает выполняться.

Обращение к подпрограмме — переход к выполнению подпрограммы с заданием информации, необходимой для ее выполнения и возврата.

Подпрограмма вызывается по своему имени с указанием необходимых параметров.

На этом занятии рассмотрим примеры организации наиболее простого вызова подпрограмм.

Задание. Рассмотрите решение предложенных задач, наберите на компьютере, проверьте работоспособность, внесите свои изменения и дополните своими комментариями.

Задача 1. Написать программу, состоящую из трех подпрограмм и основной программы. Подпрограммы должны организовывать ввод чисел, вычисление их суммы и вывод результата.

Procedure Input;

writeln(‘По вызову активизировалась процедура «Input»‘,#10);

writeln(‘Введите два числа через пробел — ‘);

Procedure Summa;

writeln(‘Для сложения подключилась процедура «Summa»‘,#10);

Procedure Output;

writeln(‘Заключительная часть. Процедура «Output»‘,#10,#13);

writeln(‘Их сумма — ‘,x);

Input;

Summa;

Output;

Задача 2. Найти среднее арифметическое двух чисел.

Function SredArif(A, B:integer):real;

SredArif:=(A+B)/2;

write(‘Введите два числа ‘);

Rez:=SredArif(A,B);

write(‘Cреднее арифметическое этих чисел равно ‘,Rez:5:3);

Рекомендуем для прочтения:

Парциальная несформированность высших психических функций Другая подгруппа «недостаточного развития», получившая название «парциальная несформированность высших психических.

Наложение повязок при различных ранениях Повязки на голову и шею. Для наложения повязок на голову и шею используют бинт шириной https://studopedia.ru/10_243575_zanyatie—ponyatie-podprogrammi-protseduri-i-funktsii-standartnie-podprogrammi-primeri-upotrebleniya-podprogramm-v-reshenii-zadach.html» target=»_blank»]studopedia.ru[/mask_link]

ПОДПРОГРАММА

часть программы (См. Программа) ЦВМ, имеющая самостоятельное значение и применяемая при решении различных задач одного класса. П., как правило, описывает самостоятельный этап вычислительного процесса и может быть использована неоднократно в одной или нескольких различных программах.

Типичные П. — вычисление элементарных функций (sin х, In х, е -х и др.), решение систем уравнений, вывод из ЦВМ результатов вычислений в различной форме и т.п. Если в процессе выполнения основной программы требуется использовать П., то из соответствующего места программы осуществляется обращение к П., а после её выполнения — возврат к основной программе.

При выполнении одной П. возможно обращение к другой. П. должна обладать следующими свойствами: унифицированным порядком обращения, позволяющим при помощи одной или нескольких команд в основной программе обратиться к выполнению П.; широкими пределами исходных данных (например, аргумента функции), в которых может выполняться П.; возможностью выполнения П. в различных местах памяти ЦВМ.

П. часто объединяются в библиотеки подпрограмм (См. Библиотека подпрограмм). П., на которые наложены жёсткие условия, унифицирующие способ их применения, называемые стандартными. Системами стандартных П. пользуются при автоматизации программирования (См. Автоматизация программирования).

Использование П. — один из путей снижения затрат времени и сил на составление программ ЦВМ; П. — основа модульного программирования.

Лит.: Лавров С. С., Введение в программирование, М., 1973 (лит.).

подпрограмма сущ., кол-во синонимов: 2 • макрос (6) • программа (114) Словарь синонимов ASIS.В.Н. Тришин.2013. . Синонимы: программа

ПОДПРОГРАММА, часть программы ЦВМ, имеющая самостоят. значение и применяемая при решении различных задач одного класса. П., как правило, описывает самостоят, этап вычислит, процесса и может быть использована неоднократно в одной или неск. различных программах.

Типичные П.- вычисление элементарных функций (sin x, ln x, е -x и др.), решение систем уравнений, вывод из ЦВМ результатов вычислений в различной форме и т. п. Если в процессе выполнения осн. программы требуется использовать П., то из соответств. места программы осуществляется обращение к П., а после её выполнения — возврат к осн. программе. При выполнении одной П. возможно обращение к другой.

П. должна обладать след. свойствами: унифицированным порядком обращения, позволяющим при помощи одной или неск. команд в осн. программе обратиться к выполнению П.; широкими пределами исходных данных (напр., аргумента функции), в к-рых может выполняться П.; возможностью выполнения П. в различных местах памяти ЦВМ. П. часто объединяются в библиотеки подпрограмм. П., на к-рые наложены жёсткие условия, унифицирующие способ их применения, наз. стандартными. Системами стандартных П. пользуются при автоматизации программирования. Использование П.- один из путей снижения затрат времени и сил на составление программ ЦВМ; П.-основа модульного программирования.

Лит.: Лавров С. С., Введение в программирование, М., 1973 (лит.). А. В. Гусев.

1) Орфографическая запись слова: подпрограмма

2) Ударение в слове: подпрогр`амма

3) Деление слова на слоги (перенос слова): подпрограмма

4) Фонетическая транскрипция слова подпрограмма : [падбрагр`ам]

5) Характеристика всех звуков:

п [п] — согласный, твердый, глухой, парный

о [а] — гласный, безударный

д [д] — согласный, твердый, звонкий, парный

п [б] — согласный, твердый, звонкий, парный

р [р] — согласный, твердый, звонкий, непарный, сонорный

о [а] — гласный, безударный

г [г] — согласный, твердый, звонкий, парный

р [р] — согласный, твердый, звонкий, непарный, сонорный

а [`а] — гласный, ударный

м [м] — согласный, твердый, звонкий, непарный, сонорный

м []

а а — гласный, безударный 12 букв, 9 звук

routine, subprocedure, subprogram, subroutine

подпрогра́мма ж. вчт.

subroutine, subprogram

включа́ть подпрогра́мму ( в основную программу ) — include

вызыва́ть подпрогра́мму — call a subroutine

библиоте́чная подпрогра́мма — library subroutine

подпрогра́мма деле́ния — division subroutine

закры́тая подпрогра́мма — closed subroutine

подпрогра́мма печа́ти ( вывода на печать ) — print subroutine

станда́ртная подпрогра́мма — standard subroutine

Синонимы:

Подпрограмма (Subprogram) — программа, являющаяся частью другой программы и удовлетворяющая требованиям языка программирования к структуре программы.

[ГОСТ 19781-90. Обеспечение систем обработки информации программное. Термины и определения]

Подпрограмма – программа, являющаяся частью другой программы и удовлетворяющая требованиям языка программирования.

[Еропкин И.В. Термины и определения. Программирование в компьютерных системах. http://enciklopediyastroy.ru ext.spb.ru›/Электронный журнал Экстернат. РФ›/свободный]

Подпрограмма (subroutine) — параметризуемый именованный программный блок, конкретное выполнение которого определяется вызовом процедуры.

Примечание. Область применения — языки программирования.

[ГОСТ 33707-2016. (ISO/IEC 2382:2015) Информационные технологии (ИТ). Словарь]

Рада Рага Пропадом Пром Продром Продмаг Прод Программа Прогар Прога Прапор Прага Пра Порода Порог Пора Попа Поп Помпа Помор Помог Помада Подпрограмма Подпор Подог Подмога Подагра Погром Погода Паром Парод Парма Парад Пара Папа Пампа Пагода Орда Орг Опор Опара Опад Опа Омар Одр Ода Ограда Оао Мрамор Мрад Мпа Моро Морда Морг Мор Моп Мода Могар Мга Марго Мара Мао Мама Мадам Маго Магма Магда Маг Маар Дром Дрога Драп Драма Драга Дорога Дора Доп Домра Дома Дом Догма Дог Даром Дарма Дар Дамп Дама Громада Гром Грамм Градом Град Город Гордо Радам Радар Гор Гоморр Год Гдр Гдо Гарда Гап Рам Гамма Гамад Рампа Гам Гад Армад Арма Арго Арап Рао Арам Рапа Раппа Ада Агропром Рог Род Агро Родоп Ром Агора Агор Агар Агам Агад Ага Роп Адам Амад Апог

Источник: slovaronline.com

Подпрограмма

Подпрограмма (англ. subroutine ) — поименованная или иным образом идентифицированная часть компьютерной программы, содержащая описание определённого набора действий. Подпрограмма может быть многократно вызвана из разных частей программы. В языках программирования для оформления и использования подпрограмм существуют специальные синтаксические средства.

- 1 Назначение подпрограмм

- 2 Преимущества

- 3 Механизм подпрограмм, их описание и вызов

- 4 Параметры подпрограмм

- 4.1 Назначение параметров

- 4.2 Формальные и фактические параметры

- 4.3 Способ передачи параметров в подпрограмму

Источник: wiki2.org