Рассмотрена методическая подготовка студентов, будущих преподавателей иностранного языка. Обозначены некоторые приемы организации учебных занятий. Подробно описан такой прием как микропреподавание. Показаны основные принципы организации и проведения «микрозанятий» как способа подготовки к педагогической практике студентов. Приведены результаты тестирования, доказывающие наличие мотивационной функции у технологии микропреподавания на основе профессионально-ориентированных игр.

Подготовка преподавателя иностранного языка традиционно проводится на факультетах педагогических вузов и университетов. В связи с гуманитаризацией высшего технического образования в Российской Федерации в структуру ряда технических вузов были включены подразделения, обеспечивающие гуманитарное образование студентов, будущих инженеров.

Под гуманитарным образованием понимается приоритетное развитие общекультурных компонентов в содержании образования, направленное на формирование личностной зрелости обучаемых [2, с. 32]. Одной из составляющих содержания гуманитарного образования является обучение иностранным языкам. Занятия по иностранному языку в техническом вузе ориентируют студента на овладение иноязычной коммуникативной компетенцией в рамках специализации. Это — так называемая «непрофильная» подготовка студентов технического вуза.

Обновление образования // Погодаева Татьяна

Вместе с тем в ряде вузов Российской Федерации нефилологического профиля имеется достаточно длительный опыт организации «профильного» обучения студентов иностранному языку. Иными словами, в технических вузах, которые в настоящее время являются уже многопрофильными, были открыты отделения, выпускающие бакалавров и магистров по лингвистическому профилю. Результатом обучения в этом случае является присвоение выпускнику квалификации «Лингвист», «Преподаватель иностранного языка», «Переводчик».

Для студентов педагогических отделений такого рода гуманитарного института (факультета) объектом изучения в числе других профильных дисциплин становится теория и методика преподавания иностранных языков и культур. Студенты изучают общегуманитарные, общепрофессиональные и специальные дисциплины.

Методологической основой современного высшего образования является компетентностный подход. В соответствии с ним выпускник «профильного» отделения должен овладеть тремя группами компетенций: общими или ключевыми, базовыми для педагогического профиля и предметными (специальными). Также как и в большинстве вузов Российской Федерации, в такого рода «профильных» структурах принята двухуровневая модель подготовки преподавателя иностранного языка: бакалавриат (четыре года обучения) и магистратура (два года обучения). У выпускников бакалавриата и магистратуры набор компетенций, которыми они должны овладеть, общий, но степень их сформированности различна. Отличие заключается в степени углубленности освоения программы; в методах, приемах, формах, средствах обучения; в степени «дистанцирован-ности от преподавателя» — автономности и уровня сформированности способности решать творческие задачи, выполнять проблемные задания, применять знания, умения и навыки в профессиональной или квазипрофессиональной деятельности.

Защита урока на курсах по обновленке, русский язык и литература

Целью данной статьи является рассмотрение одного из аспектов подготовки выпускников магистратуры по направлению «Лингвистика» к профессиональной деятельности, а именно — методической подготовки магистрантов. Подготовка понимается как процесс реализации программы обучения, направленный на создание условий для овладения обучающимися необходимым набором компетенций, результатом которого является перевод студентов на более высокий уровень профессиональной компетентности. Мы рассматриваем особенности организации обучения магистрантов-лингвистов в многопрофильном вузе, примером которого служит Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, объединяющий студентов не только гуманитарных, но и технических направлений подготовки [5].

Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова Ji> 2015, Том 21

Технология микропреподавания в методической подготовке преподавателя иностранного языка.

1. Профессионально-познавательные, основу которых составляют когнитивные потребности, интерес к знаниям, необходимые для будущей профессии;

2. Мотивы получения ученой степени магистра (наличие определенного статуса);

3. Мотивы межличностного общения (необходимость и желание общения с людьми, имеющими сходные или близкие профессиональные интересы) [8, с. 73].

На этапе обучения в магистратуре у студентов появляются новые мотивы, связанные с профессиональной деятельностью и обусловленные стремлением к профессиональному и личностному росту. По нашим данным, 82% магистрантов совмещают учебу с работой [8, с. 72], поэтому идея карьерного роста для данного контингента более чем оправдана. В связи с этим одним из наиболее важных аспектов обучения будущего преподавателя иностранного языка является подготовка к практической деятельности.

Методическая подготовка студентов, будущих преподавателей иностранного языка предполагает овладение методикой как совокупностью форм, методов, приемов работы, которые в реальном педагогическом процессе обеспечат усвоение содержания преподаваемого предмета. Практика обучения магистрантов по направлению «Лингвистика» в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете свидетельствует о том, что большинство из них владеет иностранными языками на высоком уровне, а также имеет прочные знания в области изучаемых теоретических дисциплин, однако преподавательские навыки и умения у них сформированы на недостаточном уровне. Такая несформированность практических навыков и умений преподавателя приводит к возникновению у магистрантов трудностей во время педагогической практики и самостоятельной работы, к неудачам, даже к разочарованию в будущей профессии и дальнейшему нежеланию выпускников магистратуры работать по полученной специальности. Для предотвращения подобных негативных последствий мы считаем необходимым вести работу по формированию у магистрантов педагогических и методических навыков уже с первых семинарских и практических занятий по таким учебным дисциплинам, как «Методика обучения иностранным языкам» и «Педагогика и психология высшей школы».

Вышесказанное обусловливает наш интерес к разнообразию методов, форм и средств подготовки преподавателей иностранного языка в системе многопрофильного вуза, реализуемой в цикле занятий по методике преподавания иностранного языка и теории обучения иностранному языку, а также при подготовке и организации педагогической практики студентов.

Одним из общепринятых методов, используемых на лекциях, является метод проблемного обучения. В педагогических исследованиях прошлых лет представлена классификация методов проблемного обучения, которая включает:

1. Общие методы как способы организации проблемного обучения: монологический, диалогический, эвристический, исследовательский.

2. Бинарные методы как способы управления учебно-познавательной деятельностью. Модификациями бинарных методов являются: сообщающий, инструктивный, объяснительно-побуждаю-щий методы.

3. Конкретные приемы преподавания и учения как способы реализации бинарных методов [3].

Некоторые исследователи, в частности, Ю.С. Остроумова [4, с. 8], подчеркивают, что в рамках лекционных курсов представляется целесообразным наряду с самой проблемной лекцией включение предшествующего ей этапа, на котором студенты самостоятельно анализируют необходимую информацию, осмысливают ключевые задачи, определяют подходы к их решению. На следующем за лекцией этапе, в ходе поддерживающих ее практических занятий, студенты могут опытным путем убедиться в правомерности принятых решений.

Такого рода связка — проблемная лекция с последующим циклом специально организованных практических занятий по методике преподавания иностранного языка подтвердила свою эффективность в процессе педагогической практики студентов. Использование методов проблемного обучения закономерно требует изменения содержания и формы практических занятий по методическим дисциплинам, введения новых технологий. Такой технологией, стимулирующей повышение учебной мотивации студентов по отношению к овладению общепрофессиональными и специальными компетенциями, является «микропреподавание».

Микропреподавание — это специальным образом организованная деятельность студентов на занятиях по специальности, имитирующая реальный педагогический процесс, сочетающий в себе как учебные, так и игровые элементы [7, с. 49]. Микропреподавание применяется в ходе обучения магистрантов дисциплинам психолого-педагогического и методического циклов и является не просто ролевой, а деловой игрой.

Деловая (или имитационная) игра представляет собой вариант коммуникативного тренинга. Под коммуникативным тренингом мы понимаем разновидность интерактивного обучения, реализующую личностно-деятельностный подход к обучению, воспроизводящую ситуации социального взаимодействия, реальной коммуниПедагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика № 2

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ

кации и предполагающую активное воздействие на обучаемого [6, с. 193].

Микропреподавание, как было указано, базируется на принципах ролевой игры, под которой традиционно понимается такая форма организации коллективной учебной деятельности, которая имеет своей целью формирование и развитие навыков и умений в условиях, максимально близких к условиям реального общения [1, с. 68]. По своей структуре ролевая, а в данном случае — деловая игра воспроизводит ситуации из будущей профессиональной деятельности ее участников, которые вступают в отношения социального взаимодействия (Преподаватель — Студент; Ученик -Учитель, Преподаватель — Администрация, Учитель — Родитель и др.).

Таким образом, деловая игра носит профессионально-ориентированный характер. Характерной чертой деловой игры является моделирование реальной профессиональной деятельности людей или проектирование, побуждающее игроков к действию. Деловая игра, как правило, не имеет жесткого сценария, четких правил. Для нее характерна коллективная выработка решений в рамках выбранных ролей, многоальтернативность решений [1, с. 68].

Микропреподавание отвечает всем критериям деловой игры, используемой при подготовке будущих преподавателей. Известны такие формы микропреподавания, как вузовское микрозанятие (один из студентов на протяжении 5-10 минут выполняет функции преподавателя, остальные играют привычные роли студентов) и школьный микроурок (один из студентов на протяжении 5-10 минут выступает как школьный учитель, остальные студенты на это время «превращаются в учеников»). Школьный микроурок закреплен за дисциплинами психолого-педагогического цикла, а вузовское микрозанятие может быть использовано в преподавании любой дисциплины.

Микропреподавание строится на следующих принципах:

1. Проблемности;

2. Профессионально-игрового взаимодействия;

3. Диалогического общения обучающихся;

4. Двуплановости игры.

В структуре микрозанятия должна быть запрограммирована конфликтная ситуация, обеспечивающая его развитие и активизирующая познавательную активность студентов («борьба мнений», разногласие).

Взаимоотношения обучающихся реализуются в форме таких видов речевой деятельности, как диалог, монолог, полилог, оформленных при помощи языковых средств («Лексика ведения урока»), что способствует их активизации. Предпочтение должно отдаваться диалогу как форме реализации субъ-ект-субъектной модели взаимодействия, обеспечивающей партнерские взаимоотношения в классе.

Принцип «двуплановости» означает формирование профессиональных навыков на игровой основе. Через игровые средства в итоге мы должны добиться «предметных» результатов. Иными словами, моделируя в игре профессионально-педагогическую деятельность, студенты овладевают набором базовых и предметных компетенций.

В 2013-2014 учебном году было проведено исследование привлекательности педагогической профессии у магистрантов-лингвистов первого года обучения Санкт-Петербургского государственного политехнического университета до внедрения методики микропреподавания и после. В исследовании участвовало 20 студентов первого курса магистратуры Института прикладной лингвистики (ныне — Гуманитарного института).

Общеизвестно, что успеваемость студентов зависит от развития учебной мотивации и способностей самих студентов. Однако наиболее успешные студенты отличаются от своих коллег не наличием больших способностей или усиленной учебной мотивацией, а высокой степенью развитости профессиональной мотивации. Было сделано предположение, что использование технологии микропреподавания в форме профессиональноориентированной деловой игры несет мотивирующую функцию, то есть способствует увеличению привлекательности выбранной профессии. Для подтверждения данного высказывания был проведен тест на привлекательность профессии на констатирующем этапе исследования, а затем по окончанию формирующего этапа.

Удовлетворённость профессией представляет собой интегративный показатель, который отражает отношение субъекта к избранной профессии. Низкая удовлетворённость профессией — причина текучести кадров, отрицательных экономических последствий для организации и стресса для личности. Высокая удовлетворённость обусловливает и психическое здоровье человека, и высокий уровень его профессионализма (фактор преодоления психологического стресса).

В.А. Ядовым разработана методика определения удовлетворенности профессией. При обработке анкет используется специальная формула, с помощью которой вычисляется индекс удовлетворенности профессией, который может колебаться в пределах от -1,0 до +1,0. Значения индекса, близкие к -1,0, демонстрируют неудовлетворенность профессией.

Значения индекса близкие к +1,0 свидетельствуют об удовлетворенности профессией. Для исследования была выбрана система, разработанная В.А. Ядовым и модифицированная Н.В. Кузьминой и А.А. Реан [7].

Испытуемым было предложено выбрать из каждой строки положительный или отрицательный фактор, касающийся данной профессии (табл. 1).

Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова Ji> 2015, Том 21

Технология микропреподавания в методической подготовке преподавателя иностранного языка.

Анкета для определения удовлетворенности профессией

1. Профессия — одна из важнейших в обществе 1. Мало оценивается важность труда

2. Работа с людьми 2. Не умею работать с людьми

3. Работа требует постоянного творчества 3. Нет условий для творчества

4. Работа, не вызывает переутомления 4. Работа вызывает переутомление

5. Большая зарплата 5. Небольшая зарплата

6. Возможность самосовершенствования 6. Невозможность самосовершенствования

7. Работа соответствует моим способностям 7. Работа не соответствует моим способностям

8. Работа соответствует моему характеру 8. Работа не соответствует моему характеру

9. Небольшой рабочий день 9. Большой рабочий день

10.

Отсутствие частого контакта с людьми 10. Частый контакт с людьми

11. Возможность достичь социального признания, уважения 11. Невозможность достичь социального признания, уважения

Результаты тестирования на констатирующем этапе исследования показали, что наиболее положительными факторами для данной профессии являются факторы под номерами 2, 3, 9 и 11. К отрицательным факторам были отнесены 4, 5 и 10 факторы. В целом магистранты оценили профессию преподавателя как достаточно привлекательную (коэффициент привлекательности 0,15). Такой результат может быть обусловлен спецификой выбранной аудитории, так как тестирование проходили магистранты, сознательно выбравшие профессию после окончания бакалавриата, т.е. изначально имеющие довольно высокую степень мотивации.

В конце учебного года, после использования на занятиях с магистрантами технологии микропреподавания, было проведено повторное тестирование магистрантов, обучающихся по направлению «Лингвистика». Результатом такого тестирования явилось то, что коэффициент привлекательности профессии преподавателя после участия в профессионально-ориентированных ролевых играх повысился со значения 0,15 до 0,23. Данные результаты доказывают наличие мотивационной функции у технологии микропреподавания на основе профессионально-ориентированных игр.

Моделируя в ходе микропреподавания реальную профессионально-педагогическую деятельность, магистранты овладевают набором базовых и предметных компетенций, формирующих их профессиональную компетентность. Опыт включения микропреподавания в подготовку магистрантов по направлению «Лингвистика» в Санкт-Петербургском политехническом университете доказывает эффективность данной технологии.

1. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). — М.: ИКАР, 2009. — 448 с.

2. Коджаспирова Г.М., Коджаспирова А.Ю. Педагогический словарь. — М.: Академия, 2005. — 176 с.

3. Максимова В.Н. Проблемный подход к обучению в школе. — Ленинград: Изд-во ЛГПИ, 1973. -81 с.

4. Остроумова Ю.С. Подготовка студентов -будущих учителей в области современных наукоемких технологий в контексте инновационного развития педагогического образования // Вестник Северо-Западного отделения РАО. — 2013. — № 1. -С. 6-10.

5. Попова Н.В. Междисциплинарная парадигма как основа формирования интегративных компетенций студентов многопрофильного вуза: Дис. . д-ра пед. наук. — СПб., 2011. — 585 с.

6. Степанова М.М., Беленкова Н.М. Технологии коммуникативного тренинга в обучении иностранному языку магистрантов нелингвистических направлений // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. Серия: Педагогика. Психология.

Социальная работа. Юве-нология. Социокинетика. — 2014. — Т. 20. — № 2. -С. 193-195.

7. Трофимова Г.С. Структура педагогической коммуникативной компетентности: методологический аспект. — Ижевск: «Купол», 2000. — 90 с.

8. Трофимова Г.С., Горохова Н.Э. К вопросу о средствах обеспечения автономности магистрантов в образовательном процессе: (на материале преподавания иностранного языка) // Вестник Удмуртского университета. — 2013. — № 1. — С. 72-76.

Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика № 2

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА МИКРОПРЕПОДАВАНИЕ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ВУЗ professional training teacher education professional competency special training in field of language teaching

Источник: uchimsya.com

Микропреподавание (microteaching) как метод активной психологической подготовки учителей

Даже критически настроенные по отношению к педагогической психологии учителя признают безусловную ценность приемов психологической подготовки. К таким приемам относится и микропреподавание.

Микропреподавание по сути является вариантом делового психологического тренинга для учителей, построенного на принципах бихевиоризма. Как метод психологической подготовки учителей микропреподавание сформировалось в США

в начале шестидесятых годов. Его авторами была группа исследователей Стэнфордского университета под руководством Дуайта Аллена и Кевина Райана (Allen Davis Walters, 1963), а собственные ошибки начинают восприниматься как стимул к совершенствованию. По мере усвоения отдельных навыков задания микроуроков постепенно усложняются, может увеличиваться и их продолжительность (до 20 минут). Обучение от отдельных навыков преподавания переходит к освоению стратегий преподавания.

Д. Аллен и К. Райан в микропреподавании на роль учеников приглашали реальных учеников-добровольцев, чаще всего за вознаграждение (несколько долларов в час). Ученики подбирались таким образом, чтобы они напоминали реальный класс (разные уровни успеваемости, разные темпераменты и т. д.). Их возраст зависел от того, преподаватели каких классов участвовали в микропреподавании. По мнению авторов, денежное вознаграждение и конкуренция (тех, кто не выполнял нужные требования, заменяли другими) являлись достаточными стимулами для активного участия и необходимой дисциплины. Перед участием в микроуроке ученики проходили

подробный инструктаж, на котором их в основном обучали тому, как давать обратную связь в устном или письменном виде (например, как заполнять специальные бланки оценки). Другие специалисты (Gregory, 1972) считают, что роль учеников могут выполнять и другие учителя. Настоящие ли ученики участвуют в уроках или «имитаторы», зависит от поставленных задач и того, в каких условиях проводится микропреподавание.

Занятия проводятся либо под руководством специального инструктора (вариант Т. Грегори), или супервизора, более опытного учителя (вариант Д. Аллена и К. Райана). В обоих случаях они также осуществляют необходимую аудио- и видеозапись.

В качестве примера микропреподавания рассмотрим вариант, предложенный Томасом Грегори (Gregory, 1972). Программа предполагает выполнение девяти заданий, каждому из которых может быть посвящено одно или несколько занятий.

Источник: studfile.net

Презентация, доклад на тему Микропреподавание в обновленной системе образования Рк

Цель обучения:1.3.1.1 распознавать и называть геометрические фигуры: точка, прямая, кривая, замкнутая и незамкнутая линии, луч,отрезок, угол.Межпредметные связи:Обучение грамоте, художественный труд, геометрияВоспитание ценностейФормированиекоммуникативных возможностей на основе уважения. , сотрудничестваЯзыковая цель:Учащиеся могут Использовать в речи, правильно описывать геометрическую

- Главная

- Детские презентации

- Микропреподавание в обновленной системе образования Рк

Слайд 1

Слайд 2Цель обучения:

1.3.1.1 распознавать и называть геометрические фигуры: точка, прямая, кривая, замкнутая

и незамкнутая линии, луч,отрезок, угол.

Межпредметные

связи:

Обучение грамоте,

художественный труд,

геометрия

Воспитание

ценностей

Формирование

коммуникативных

возможностей на основе

уважения. ,

сотрудничества

Языковая цель:

Учащиеся могут

Использовать в речи,

правильно описывать

геометрическую

фигуру,

называть ее,

Предмет: Математика,1класс

Раздел3: Элементы геометрии.

Подраздел 3.1.: Геометрические фигуры и их классификация.

Тема урока:

Геометрические фигуры: Точка. Линия. Луч. Отрезок. Кривая.

Цель урока: Учащиеся смогут распознавать точку, линии, прямую,

отрезок , кривую, луч,угол;выявлять различия геометрических фигур.

Слайд 3Активные методы обучения

Мотивационный этап

Операционный этап

Рефлексивный этап

Прием

«Оживи картинку»

Стратегия

«Предположение»

Прием «Минутка»

Применение ИКТ

/мультимедиа/

«Шишкина школа»

Прием «Что лишнее?»

/ранжирование/

Лист с

разноуровневыми

заданиями

Прием

«Жужжащие группы»

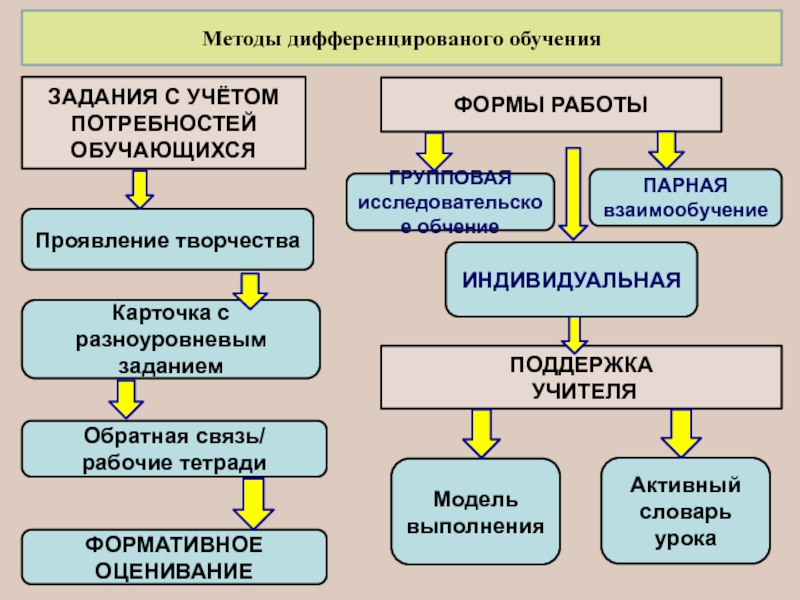

Слайд 4ЗАДАНИЯ С УЧЁТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Модель выполнения

Методы дифференцированого обучения

ФОРМЫ РАБОТЫ

ПОДДЕРЖКА

УЧИТЕЛЯ

ГРУППОВАЯ исследовательское

Карточка с разноуровневым заданием

Обратная связь/

рабочие тетради

Активный словарь урока

Слайд 5.

Методы формативного оценивания

«использование жетонов»

«Итоговое оценивание работы группы»

«Словесное поощрение учителя»

«Взаимооценивание

в группе»

«Комментарии»

«Аплодисменты»

Слайд 6Театр мод

Микропреподавание

Стимул, отравная точка для дальнейшей работы , совершенствование своих профессиональных

Влияние на мою практику, планирование, вовлечение всех учащихся через активные формы обучения

Роль- постоянно трансформироваться в помощника , мотиватора , менеджера.

К вершине успеха!

Учитель , как алмаз, который оттачивается и раскрывается с неожиданной стороны, стремится к созданию благоприятной среды

Реагировать на потребности и интересы учеников

Источник: shareslide.ru