Чтобы речь была разборчивой и четкой, необходимо укреплять органы речевого аппарата. С малых лет ребенок совершает множество манипуляций артикуляционным аппаратом, что способствует формированию речевого навыка. Но иногда возникают сложности с произношением слов. Исправить их поможет артикуляционная гимнастика – это совокупность специальных упражнений, направленных на укрепление мышц артикуляционного аппарата, развитие силы, подвижности и дифференцированности движений, участвующих в речевом процессе органов.

Она позволяет отрабатывать правильные положения языка, губ, мягкого нёба и мышц, которые задействованы при звукопроизношении. Связная речь – это единое смысловое и структурное целое, включающее связанные между собой и тематически объединенные, законченные отрезки. Специальные упражнения позволяют сформировать их согласованные и четкие действия.

Гимнастика состоит из:

- Статических упражнений. Они направлены на удержание губ, языка и щек в правильном положении. Помогают укрепить мышцы артикуляционного аппарата.

- Динамических упражнений. Они развивают гибкость, подвижность и другие навыки, необходимые для четкой речи. Результат достигается при помощи регулярных занятий, подразумевающих многократные повторения отдельных положений.

Для чего необходима артикуляционная гимнастика для детей?

Выполнение артикуляционных упражнений полезно вне зависимости от возраста, т.к. четкая артикуляция – это неизменная составляющая хорошей дикции. Проведение этих занятий для детей с нарушениями звукопроизношения – это уже необходимость. Гимнастика подготавливает артикуляционный аппарат ребенка к правильной постановке звуков.

Артикуляционная гимнастика на звуки Р, Рь

У многих детей дошкольного возраста встречаются недостатки произношения одного или нескольких звуков. Большинство из них имеют временный характер. Связано это с тем, что у детей в раннем возрасте недостаточно хорошо функционируют речевой и слуховой аппараты, что приводит к тому, что движения речевых органов недостаточно согласованы. Поэтому необходимо выполнять упражнения для развития их подвижности и формирования навыков владения ими.

Основные цели гимнастики артикуляционных органов:

- выработка определенного положения щек, губ и языка, которое необходимо для четкого произношения конкретного звука (или группы звуков);

- тренировка мышц речевых органов, которые не имеют нужного тонуса;

- формирование навыков быстрого изменения положения губ, щек и языка.

Комплекс упражнений для языка

Комплекс артикуляционной гимнастики отличается спецификой проводимых упражнений, которые зависят от возраста ребенка.

Дети в раннем возрасте плохо концентрируются на какой-то задаче длительный период времени. Они быстро теряют интерес, утомляются, поэтому в комплекс нужно включать по 2-3 динамических и статических упражнения.

Используются следующие динамические упражнения для языка:

- «Змейка». Ребенок должен высунуть язык вперед максимально дальше. При этом нужно сделать его узким, чтобы он стал похож на маленькую «змейку».

- «Часы». Предполагает имитацию часового маятника. Нужно приоткрыть рот, затем кончиком языка касаться то левого, то правого уголка.

- «Качели». Занятие напоминает предыдущее, но направление движений меняется – напряженный язык нужно поднимать и опускать вниз, имитируя качели.

- «Катушка». Нужно открыть рот, кончик языка упереть в нижние резцы. Боковые края прижимаются к верхним коренным зубам. Широкий язык выдвигать вперед, затем убирать вглубь рта.

- «Лошадка». Язык присасывается к нёбу. Далее нужно цокать им сильно и медленно.

- «Варенье». Нужно поочередно облизывать языком верхнюю и нижнюю губу.

- «Бегемот». Нужно расслабить язык, уложив его на нижнюю губу. Необходимо попеременно открывать и закрывать рот, при этом язык должен находиться в одном и том же положении.

- «Птенец». Нужно широко открыть рот, при этом язык должен быть расслаблен.

- «Грибочек». Открыть рот, после чего присосать язык к верхнему нёбу.

Пассажиры Забывают Где Живут / Работник Кафе «DOSKI» Призналась Что Происходит / Probin Life Taxi

Комплекс упражнений для губ

Следующие упражнения для губ можно проводить как на занятиях с логопедом, так и самостоятельно с ребенком в домашних условиях:

- «Улыбка». Нужно растянуть губы в улыбке, при этом не обнажая зубы.

- «Бублик». Губы округлены, немного вытянуты вперед. Через образовавшийся «бублик» должно быть хорошо видно сомкнутые зубы.

- «Трубочка». Губы нужно вытянуть вперед в форме трубочки. Есть похожее занятие «Пятачок», которое также подразумевает вытягивание губ трубочкой, но здесь уже нужно вращать ими по кругу.

Для развития мышц щек

Упражнений достаточно много, поэтому опишем некоторые из них:

- «Сытый хомячок». Нужно набрать полный рот воздуха. Далее надуваются щеки и удерживаются в таком положении. Можно надувать поочередно левую и правую щеку.

- «Голодный хомячок». Щеки втягиваются внутрь. На первых занятиях можно помогать ребенку руками.

- «Шарик». Щеки надуваются, потом нужно слегка ударить по ним кулачками.

Для мышц мягкого нёба и глотки

Регулярно нужно выполнять следующие упражнения:

- «Зёвушка». Представляет собой обычное позевывание, при этом нужно шумно втягивать воздух.

- «Полоскание». Нужно запрокинуть голову назад и имитировать полоскание горла.

- Резкое отрывистое произношение звуков «а-а-а», «э-э-э»

Основные рекомендации и советы родителям

При выполнении артикуляционной гимнастики нужно соблюдать ряд рекомендаций, которые помогут повысить эффективность проводимых занятий:

- Занятия должны быть регулярными, чтобы необходимые навыки формировались и закреплялись быстрее. Лучше всего проводить артикуляционную гимнастику ежедневно спустя 1-2 часа после приема пищи.

- Занятия для детей лучше подавать в игровом стиле. В раннем возрасте ребенок не осознает важность гимнастики, поэтому нужно его заинтересовать этим процессом. Можно распечатать красочные картинки, которые сделают занятия еще интереснее.

- Нужно проводить артикуляционную гимнастику не более 10 минут. При этом не нужно стараться выполнять много упражнений – на первых порах достаточно 2-3 за одно занятие.

- Каждое упражнение нужно повторять не менее 5 раз. При этом нужно следить за качеством – если оно ухудшилось, то вполне вероятно, что ребенок устал.

- При проведении статических упражнений нужно соблюдать определенную продолжительность одной артикуляционной позы – порядка 7-10 секунд.

- Ребенок не видит своего лица, поэтому занятия лучше проводить перед большим зеркалом.

- Занятия предполагают, что взрослый сначала сам показывает, как выполнять то или иное упражнение. Далее он контролирует выполнение со стороны малыша.

- Если малыш не справляется с упражнением, то ему нужно помогать. Движения можно корректировать с помощью ложки, ручки или другого чистого предмета.

- Работу нужно строить от простого к сложному, чтобы у ребенка постепенно формировались навыки.

- Помните о том, что дети в раннем возрасте очень чутки к похвале. Не стесняйтесь выражать свои эмоции, хвалить ребенка за правильное выполнение занятий.

Постоянные тренировки помогут укрепить органы речевого аппарата в любом возрасте. Конечно, работу лучше начинать в раннем возрасте, когда ребенок еще не пошел в школу. Занятия позволяют сделать речь четкой, чистой и ритмичной, а для детей с нарушениями звукопроизношения такая гимнастика и вовсе является необходимостью.

Важны не только занятия с логопедом, но и самостоятельная работа родителей с ребенком. Помните о том, что для малыша это, прежде всего, игра, а придание этой игре коррекционного смысла – это ваша задача. Поэтому важно соблюдать все рекомендации специалиста, касающиеся периодичности и специфики артикуляционной гимнастики.

Источник: logopedprofiportal.ru

Строение речевого аппарата

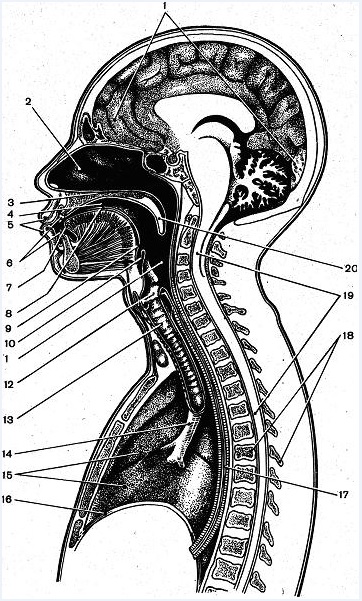

Речевой аппарат состоит из двух тесно связанных между собой частей: центрального (или регулирующего) речевого аппарата и периферического (или исполнительного) (см. рис. 9).

Центральный речевой аппарат находится в головном мозге. Он состоит из коры головного мозга (преимущественно левого полушария), подкорковых узлов, проводящих путей, ядер ствола (прежде всего продолговатого мозга) и нервов, идущих к дыхательным, голосовым и артикуляторным мышцам.

Какова же функция центрального речевого аппарата и его отделов?

Рис. 9. Строение речевого аппарата: 1- головной мозг; 2 — носовая полость; 3 — твердое нёбо; 4 — ротовая полость; 5 — губы; 6 — резцы; 7 — кончик языка; 8 — спинка языка; 9 — корень языка; 10 — надгортанник; 11 — глотка; 12 — гортань; 13 — трахея; 14 — правый бронх; 15 — правое легкое; 16 — диафрагма; 17 — пищевод; 18 — позвоночник; 19 — спинной мозг; 20 – мягкое нёбо.

Речь, как и другие проявления высшей нервной деятельности, развивается на основе рефлексов. Речевые рефлексы связаны с деятельностью различных участков мозга. Однако некоторые отделы коры головного мозга имеют главенствующее значение в образовании речи. Это лобная, височная, теменная и затылочная доли преимущественно левого полушария мозга (у левшей правого).

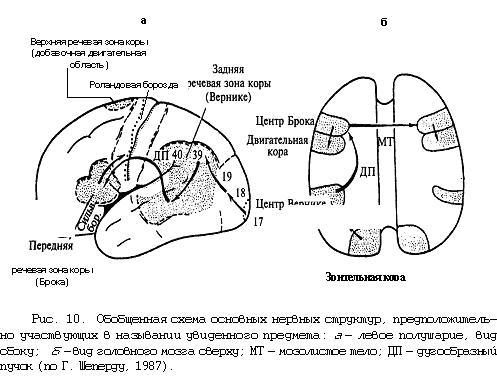

Лобные извилины (нижние) являются двигательной областью и участвуют в образовании собственной устной речи (центр Брока). Височные извилины (верхние) являются речеслуховой областью, куда поступают звуковые раздражения (центр Вернике) (см. рис. 10). Благодаря этому осуществляется процесс восприятия чужой речи.

Для понимания речи имеет значение теменная доля коры мозга. Затылочная доля является зрительной областью и обеспечивает усвоение письменной речи (восприятие буквенных изображений при чтении и письме). Кроме того, у ребенка речь начинает развиваться благодаря зрительному восприятию им артикуляции взрослых. Подкорковые ядра ведают ритмом, темпом и выразительностью речи.

Проводящие пути. Кора головного мозга связана с органами речи (периферическими) двумя видами нервных путей: центробежными и центростремительными.

Центробежные (двигательные) нервные пути соединяют кору головного мозга с мышцами, регулирующими деятельность периферического речевого аппарата. Центробежный путь начинается в коре головного мозга в центре Брока.

От периферии к центру, т.е. от области речевых органов к коре головного мозга, идут центростремительные пути.

Центростремительный путь начинается в проприорецепторах и в барорецепторах. Проприорецепторы находятся внутри мышц, сухожилий и на суставных поверхностях двигающихся органов.

Проприорецепторы возбуждаются под действием мышечных сокращений. Благодаря проприорецепторам контролируется вся наша мышечная деятельность. Барорецепторы возбуждаются при изменениях давления на них и находятся в глотке. Когда мы говорим, происходит раздражение проприо- и барорецепторов, которое идет по центростремительному пути к коре головного мозга.

Центростремительный путь играет роль общего регулятора всей деятельности речевых органов. В ядрах ствола берут начало черепно-мозговые нервы. Все органы периферического речевого аппарата иннервируются (иннервация – обеспеченность какого-либо органа или ткани нервными волокнами, клетками) черепно-мозговыми нервами. Главные из них: тройничный, лицевой, языкоглоточный, блуждающий, добавочный и подъязычный.

Тройничный нерв иннервирует мышцы, приводящие в движение нижнюю челюсть; лицевой нерв — мимическую мускулатуру, в том числе мышцы, осуществляющие движения губ, надувание и втягивание щек; языкоглоточный и блуждающий нервы — мышцы гортани и голосовых складок, глотки и мягкого нёба. Кроме того, языкоглоточный нерв является чувствительным нервом языка, а блуждающий иннервирует мышцы органов дыхания и сердца. Добавочный нерв иннервирует мышцы шеи, а подъязычный нерв снабжает мышцы языка двигательными нервами и сообщает ему возможность разнообразных движений.

Через эту систему черепно-мозговых нервов передаются нервные импульсы от центрального речевого аппарата к периферическому. Нервные импульсы приводят в движение речевые органы.

Но этот путь от центрального речевого аппарата к периферическому составляет только одну часть речевого механизма. Другая его часть заключается в обратной связи — от периферии к центру.

Теперь обратимся к строению периферического речевого аппарата (исполнительного).

Периферический речевой аппарат состоит из трех отделов: 1) дыхательного; 2) голосового; 3) артикуляционного (или звукопроизводящего).

В дыхательный отдел входит грудная клетка с легкими, бронхами и трахеей.

Произнесение речи тесно связано с дыханием. Речь образуется в фазе выдоха. В процессе выдоха воздушная струя осуществляет одновременно голосообразующую и артикуляционную функции (помимо еще одной, основной — газообмена). Дыхание в момент речи существенно отличается от обычного, когда человек молчит.

Выдох намного длиннее вдоха (в то время как вне речи продолжительность вдоха и выдоха примерно одинакова). Кроме того, в момент речи число дыхательных движений вдвое меньше, чем при обычном (без речи) дыхании.

Понятно, что для более длительного выдоха необходим и больший запас воздуха. Поэтому, в момент речи, значительно увеличивается объем вдыхаемого и выдыхаемого воздуха (примерно в 3 раза). Вдох при речи становится более коротким и более глубоким. Еще одной особенностью речевого дыхания является то, что выдох в момент речи осуществляется при активном участии выдыхательных мышц (брюшной стенки и внутренних межреберных мышц). Это обеспечивает его наибольшую длительность и глубину и, кроме того, увеличивает давление воздушной струи, без чего невозможна звучная речь.

Голосовой отдел состоит из гортани с находящимися в ней голосовыми складками. Гортань представляет собой широкую короткую трубку, состоящую из хрящей мягких тканей. Она расположена в переднем отделе шеи и может быть спереди и с боков прощупана через кожу, особенно у худых людей.

Сверху гортань переходит в глотку. Снизу она переходит в дыхательное горло (трахею).

На границе гортани и глотки находится надгортанник. Он состоит из хрящевой ткани, имеющей форму язычка или лепестка. Передняя поверхность его обращена к языку, а задняя — к гортани. Надгортанник служит как бы клапаном: опускаясь при глотательном движении, он закрывает вход в гортань и предохраняет ее полость от попадания пищи и слюны.

У мужчин гортань крупнее, а голосовые складки длиннее и толще, чем у женщин. Длина голосовых складок у женщин равна в среднем 18-20 мм, у мужчин она колеблется от 20 до 24 мм.

У детей до начала пубертатного периода (т.е. периода полового созревания) различий в величине и строении гортани между мальчиками и девочками не отмечается.

Вообще у детей гортань мала и растет в разные периоды неравномерно. Заметный рост ее происходит в возрасте 5-7 лет, а затем — в пубертатный период: у девочек в 12 — 13 лет, у мальчиков в 13-15 лет. В это время размеры гортани увеличиваются у девочек на одну треть, а у мальчиков на две трети, голосовые складки удлиняются; у мальчиков начинает обозначаться кадык.

У детей раннего возраста форма гортани воронкообразная. По мере роста ребенка форма гортани постепенно приближается к цилиндрической.

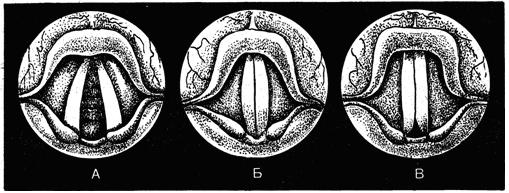

Голосовые складки своей массой почти совсем застилают просвет гортани, оставляя сравнительно узкую голосовую щель.

При обычном дыхании голосовая щель широко раскрыта и имеет форму равнобедренного треугольника. Вдыхаемый и выдыхаемый воздух при этом беззвучно проходит через широкую голосовую щель.

Как же осуществляется голосообразование (или фонация)? Механизм голосообразования таков. При фонации голосовые складки находятся в сомкнутом состоянии (см. рис. 11). Струя выдыхаемого воздуха, прорываясь через сомкнутые голосовые складки, несколько раздвигает их в стороны.

В силу своей упругости, а также под действием гортанных мышц, суживающих голосовую щель, голосовые складки возвращаются в исходное, т.е. срединное, положение, с тем, чтобы в результате продолжающегося давления выдыхаемой воздушной струи снова раздвинуться в стороны и т.д. Смыкания и размыкания продолжаются до тех пор, пока не прекратится давление голосообразующей выдыхательной струи. Таким образом, при фонации происходят колебания голосовых складок. Эти колебания совершаются в поперечном, а не в продольном направлении, т.е. голосовые складки перемещаются кнутри и кнаружи, а не кверху и книзу.

Рис. 11. Уклад голосовых складок: А — при дыхании; Б — при фонации; В — при шепоте.

В результате колебаний голосовых складок движение струи выдыхаемого воздуха превращается над голосовыми складками в колебание частиц воздуха. Эти колебания передаются в окружающую среду и воспринимаются нами как звуки голоса.

При шепоте голосовые складки смыкаются не на всем своем протяжении: в задней части между ними остается щель в форме маленького равностороннего треугольника, через которую проходит выдыхаемая струя воздуха. Голосовые складки при этом не колеблются, но трение струи воздуха о края маленькой треугольной щели вызывает шум, который и воспринимается нами в виде шепота.

Голос обладает силой, высотой и тембром.

Сила голоса зависит в основном от амплитуды (размаха) колебаний голосовых складок, которая определяется величиной воздушного давления, т. е. силой выдоха. Значительное влияние на силу голоса оказывают также резонаторные полости надставной трубы (глотка, полость рта, носовая полость), которые являются усилителями звука.

Величина и форма резонаторных полостей, а также особенности строения гортани влияют на индивидуальную “окраску” голоса, или тембр. Именно благодаря тембру мы различаем людей по голосу.

Высота голоса зависит от частоты колебаний голосовых складок, а она в свою очередь зависит от их длины, толщины и степени напряжения. Чем длиннее голосовые складки, чем они толще и чем меньше напряжены, тем ниже звук голоса.

Кроме того, высота голоса зависит от давления воздушной струи на голосовые складки, от степени их натяжения.

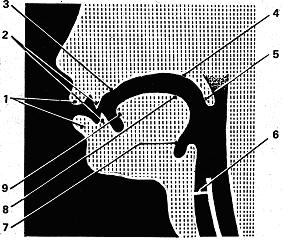

Артикуляционный отдел. Основными органами артикуляции являются язык, губы, челюсти (верхняя и нижняя), твердое и мягкое нёбо, альвеолы. Из них язык, губы, мягкое нёбо и нижняя челюсть являются подвижными, остальные — неподвижными (см. рис. 12).

Рис. 12. Профиль органов артикуляции: 1 – губы; 2 – резцы; 3 – альвеолы; 4 — твердое нёбо; 5 — мягкое нёбо; 6 — голосовые складки; 7 — корень языка; 8 — спинка языка; 9 — кончик языка.

Главным органом артикуляции являетсяязык. Язык — массивный мышечный орган. При сомкнутых челюстях он заполняет почти всю ротовую полость. Передняя часть языка подвижна, задняя фиксированаи носит название корня языка. В подвижной части языка различают кончик, передний край (лезвие), боковые края и спинку.

Сложно переплетенная система мышц языка, разнообразие точек их прикрепления обеспечивают возможность в больших пределах изменять форму, положение и степень напряжения языка. Это имеет очень большое значение, так как язык участвует в образовании всех гласных и почти всех согласных звуков (кроме губных). Важная роль в образовании звуков речи принадлежит также нижней челюсти, губам, зубам, твердому и мягкому нёбу, альвеолам. Артикуляция и состоит в том, что перечисленные органы образуют щели, или смычки, возникающие при приближении или прикосновении языка к нёбу, альвеолам, зубам, а также при сжатии губ или прижатии их к зубам.

Громкость и отчетливость речевых звуков создаются благодаря резонаторам.Резонаторы расположены во всей надставной трубе. Надставная труба — это все то, что расположено выше гортани: глотка, ротовая полость и носовая полость.

У человека рот и глотка имеют одну полость. Это создает возможность произнесения разнообразных звуков. У животных (например, у обезьяны) полости глотки и рта связаны очень узкой щелью. У человека же глотка и рот образуют общую трубку — надставную трубу. Она и выполняет важную функцию речевого резонатора.

Надставная труба у человека сформировалась в результате эволюции.

Надставная труба благодаря своему строению может меняться по объему и по форме. Например, глотка может быть вытянутой и сжатой и, наоборот, очень растянутой. Изменения формы и объема надставной трубы имеют большое значение для образования звуков речи. Эти изменения формы и объема надставной трубы и создают явление резонанса.

В результате резонанса одни обертоны речевых звуков усиливаются, другие — заглушаются. Таким образом, возникает специфический речевой тембр звуков. Например, при произнесении звука “а” ротовая полость расширяется, а глотка сужается и вытягивается. А при произнесении звука“и”, наоборот, ротовая полость сжимается, а глотка расширяется.

Одна гортань не создает специфического речевого звука, он образуется не только в гортани, но и в резонаторах (глоточном, ротовом и носовом).

Надставная труба при образовании звуков речи выполняет двоякую функцию: резонатора и шумового вибратора (функциюзвукового вибратора выполняют голосовые складки, которые находятся в гортани).

Шумовым вибратором являются щели между губами, между языком и зубами, между языком и твердым нёбом, между языком и альвеолами, между губами и зубами, а также прорываемые струёй воздуха смычки между этими органами.

При помощи шумового вибратора образуются глухие согласные. При одновременном включении тонового вибратора (колебании голосовых складок) образуются звонкие и сонорные согласные.

Ротовая полость и глотка принимают участие в произнесении всех звуков языка. Если у человека правильное произношение, то носовой резонатор участвует только в произнесении звуков “м” и “н” и их мягких вариантов. При произнесении остальных звуков нёбная занавеска, образуемая мягким нёбом и маленьким язычком, закрывает вход в полость носа.

Итак, первый отдел периферического речевого аппарата служит для подачи воздуха, второй — для образования голоса, третий является резонатором, который дает звуку силу и окраску и таким образом образует характерные звуки нашей речи, возникающие в результате деятельности отдельных активных органов артикуляционного аппарата.

Для того чтобы было осуществлено произношение слов в соответствии с задуманной информацией, в коре головного мозга производится отбор команд для организации речевых движений. Эти команды носят название артикуляторной программы. Артикуляторная программа реализуется в исполнительной части речедвигательного анализатора — в дыхательной, фонаторной и резонаторной системах.

Речевые движения осуществляются настолько точно, что в результате возникают определенные звуки речи и формируется устная (или экспрессивная) речь.

Понятие об обратной связи. Выше мы говорили о том, что нервные импульсы, поступающие от центрального речевого аппарата, приводят в движение органы периферического речевого аппарата. Но имеется и обратная связь. Как же она осуществляется? Эта связь функционирует по двум направлениям: кинестетическому и слуховому пути.

Для правильного осуществления речевого акта необходим контроль: 1) с помощью слуха; 2) через кинестетические ощущения.

При этом особо важная роль принадлежит кинестетическим ощущениям, идущим в кору головного мозга от речевых органов. Именно кинестетический контроль позволяет предупредить ошибку и внести поправку до того, как звук произнесен.

Слуховой же контроль действует лишь в момент произнесения звука. Благодаря слуховому контролю человек замечает ошибку. Чтобы устранить ошибку, нужно исправить артикуляцию и проконтролировать ее.

Обратные импульсы идут от речевых органов к центру, где контролируется, при каком положении органов речи произошла ошибка. Затем от центра посылается импульс, который вызывает точную артикуляцию. И снова возникает обратный импульс — о достигнутом результате. Так происходит до тех пор, пока не будут согласованы артикуляция и слуховой контроль. Можно сказать, что обратные связи функционируют как бы по кольцу — импульсы идут от центра к периферии и далее — от периферии к центру.

Так осуществляется обратная связь и формируется вторая сигнальная система. Важная роль при этом принадлежит системам временных нервных связей — динамическим стереотипам, которые возникают благодаря многократному восприятию элементов языка (фонетических, лексических и грамматических) и произнесению. Система обратных связей обеспечивает автоматическое регулирование работы органов речи.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник: studopedia.ru

Артикуляционная гимнастика: упражнения, эффективность, сферы применения

Артикуляционная гимнастика – эффективный и доступный способ улучшения дикции и подготовки к исправлению звукопроизношения. Он должен быть в профессиональном багаже любого логопеда. Познакомимся с этой методикой поближе и узнаем, как и где обучиться ее использованию в коррекции речевых нарушений.

Какое место занимает артикуляционная гимнастика в работе логопеда?

Артикуляционная гимнастика – комплекс упражнений для выработки правильных положений и движений артикуляционных органов (губ, языка, мягкого нёба, щек, нижней челюсти). Ее проводят для решения ряда задач:

- укрепления мышц речевого аппарата;

- выработки определенного артикуляционного уклада для вызывания того или иного звука;

- обучения способности переключаться с одного упражнения на другое.

Артикуляционная гимнастика считается в логопедической практике базовой технологией, которую должен освоить каждый специалист. Она незаменима в процессе профилактики и коррекции звукопроизношения, развития четкой дикции у детей и взрослых. Ее используют для формирования и коррекции звукопроизношения при ринолалии, дислалии, дизартрии, а также для профилактики нарушений в произношении звуков. При коррекции афазии и алалии артикуляционная гимнастика также применяется, но не играет первостепенного значения.

Артикуляционная гимнастика выполняется не только на занятиях у логопеда. Ее можно включать в режимные моменты в детском саду и применять дома. Упражнения в этом случае выполняются под руководством воспитателя или родителей, которые прошли консультацию у специалиста.

Формы проведения артикуляционной гимнастики

Методику используют на фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятиях. Обычно логопед показывает технику выполнения упражнения, а ребенок повторяет ее перед зеркалом под контролем специалиста.

Все чаще логопеды используют нетрадиционные техники выполнения артикуляционных упражнений. Например, сочетают ее со сказкотерапией, арт-терапией, пальчиковой гимнастикой. Могут применяться различные вспомогательные предметы: баранки, хлебная соломка, леденцы, бусины, пуговицы, ложки, дидактические игрушки.

Особенности использования артикуляционной гимнастики при коррекции разных речевых нарушений

Выбор упражнений и тактика их проведения зависят от типа речевой патологии, например:

- При дислалии у ребенка нет грубых моторных нарушений, мышечный тонус органов артикуляции нормальный, но не формируются некоторые произвольные артикуляционные движения. Поэтому работу по развитию речевой моторики направляют на формирование конкретных артикуляционных укладов, учат ребенка осознанно и произвольно выполнять речевые движения.

- При дизартрии тактика проведения артикуляционной гимнастики зависит от формы нарушения. Начинают работу с пассивной гимнастики, когда нужные артикуляционные позы задаются механически — под нажимом руки логопеда, шпателя, зонда. Постепенно гимнастика переходит в пассивно-активную, а затем в активную.

- При ринолалии работа планируется с учетом особенностей строения артикуляционного аппарата до и после операции уранопластики. Методические приемы подбираются индивидуально. Важно учитывать, насколько ограничения функций нёба и глотки влияют на звукопроизношение, голосообразование, как человек реагирует на свое состояние.

Какие упражнения используются в артикуляционной гимнастике?

Упражнения для языка и других артикуляционных органов, которые применяются в логопедии для коррекции речевых нарушений у взрослых и детей, делятся на два типа:

- Статические – упражнения, направленные на формирование способности создать и удержать определенную артикуляционную позицию. Логопед показывает ребенку или взрослому определенную позу органов речи (например, вытянуть губы трубочкой или улыбнуться), просит повторить ее и зафиксировать на 6-10 секунд.

- Динамические – упражнения, которые направлены на развитие переключаемости артикуляционных движений, их скорости, плавности, легкости. В таких упражнениях нужно менять артикуляционные позы, например, двигать языком по направлению вверх-вниз, чередовать улыбку и вытягивание губ трубочкой и т. д.

Упражнения выполняются комплексами. Новые артикуляционные позы и движения вводятся только тогда, когда ребенок или взрослый хорошо освоили ранее пройденные и довели их до автоматизма.

Где логопеду научиться использовать артикуляционную гимнастику в своей работе?

АНО «НИИДПО» предлагает логопедам пройти дистанционные* курсы по популярным методикам коррекционной работы, включая и артикуляционную гимнастику. Все программы обучения разработаны экспертами-практиками, регулярно обновляются и дополняются. Для поступления вам не нужно сдавать экзамены и даже приезжать в Москву – все взаимодействие между вами, приемной комиссией и преподавателями осуществляется онлайн и по почте.

► Обучаясь у нас, вы получаете:

- возможность учиться по индивидуальному графику;

- удобную и понятную систему электронного обучения;

- подробные программы с большим количеством практических заданий;

- бессрочный доступ к учебным материалам;

- возможность общаться с преподавателями – практикующими экспертами в области логопедии;

- скидки на обучение;

- документ о дополнительном образовании московского института.

У нас есть две программы повышения квалификации по артикуляционной гимнастике. Предлагаем сравнить их, чтобы выбрать ту, которая подойдет именно вам.

Программа

Сроки обучения

Что вы узнаете

Роль артикуляционной гимнастики в коррекционной логопедической работе, в том числе в формировании четкой дикции.

Особенности использования артикуляционной гимнастики при разных нарушениях речи.

Использование традиционных и нетрадиционных форм проведения артикуляционной гимнастики.

Программа включает практикум с обратной связью от преподавателя – запись видеоролика с самостоятельным выполнением статических и динамических упражнений артикуляционной гимнастики.

Особенности нормального и патологического строения и функционирования артикуляционных органов.

Использование артикуляционной гимнастики в коррекции разных нарушений речи.

Улучшение дикции с использованием артикуляционной гимнастики.

Традиционные и нетрадиционные методики проведения артикуляционной гимнастики.

► По окончании курсов вы получите удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Документ подтвердит работодателям и клиентам ваши компетенции в сфере проведения артикуляционной гимнастики.

Решили записаться на курсы для логопедов? Отправьте заявку или позвоните в приемную комиссию, чтобы получить подробную информацию по условиям зачисления и обучения.

* Форма обучения – заочная. Образовательные программы реализуются с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

** Также программа включает два модуля, посвященных логопедическому массажу.

Источник: niidpo.ru