Составлен обзор современных вспомогательных материалов, используемых в технологии лекарственных форм. Указаны актуальные требования, предъявляемые к вспомогательным веществам по химическим, медицинским, экономическим и технологическим показателям.

Представлены современные классификации вспомогательных материалов по происхождению, химической структуреи в зависимости от влияния на физико-химические характеристики и фармакокинетику лекарственных форм. Отдельно выделена классификация вспомогательных веществ, применяемая в производстве таблеток, которая отражает особые свойства и назначения этих веществ. Для всех групп вспомогательных веществ указаны их физические и химические свойства, а также приведены примеры веществ, используемых в современном технологическом производстве. Принимая во внимание особенности и свойства вспомогательных веществ, можно рационально использовать их в современной технологии лекарственных форм, что значительно повысит эффективность фармакотерапии.

вспомогательный алгоритм

таблеточное производство.

классификация вспомогательных веществ

вспомогательные вещества

1. Буракова М.А., Громова Л.И., Флисюк Е.В. Технология твердых лекарственных форм: метод.указания к лаб.работам. – СПб.: СПХФА, 2012.– 80 с.

2. Влияние скользящих веществ на качество таблетирования лекарственных средств/ М.В. Ходжава и др. //Фармация. – 2011. – №7. – С.31-33.

3. Гаврилов А.С. Фармацевтическая технология. Изготовление лекарственных препаратов: учебник. – М.: ГЭОТАР-Медиа,2010. – 624 с.

4. Грецкий В.М., Хоменок В.С. Руководство к практическим занятиям по технологии лекарственных форм.– М.: «Медицина», 2000.– 304 с.

5. Краснюк И.И., Михайлова Г.В., Чижова Е.Т. Фармацевтическая технология: Технология лекарственных форм: учебник. – М.: ГЭОТАР-Медиа,2004. – 464 с.

6. Муравьев И.А. Технология лекарств: учебник: в 2 т. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:Медицина, 1980. Т. 2.

7. Практикум по технологии лекарственных форм: учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп./ Под ред. И.И. Краснюка. – М.: «Академия», 2007. – 426 с.

8. Флисюк Е.В., Карбовская Ю.В., Парипса А.А. Современный рынок вспомогательных веществ для пленочных защитных покрытий// Ремедиум. – 2012. – №1. – С.36-39.

9. Чуешов В.И. Промышленная технология лекарств: учебник: в 2 т. – Харьков: МТК-книга; Изд-во НФАУ, 2002.Т. 2.

10. Шевченко А.М., Степанова Э.Ф. Обоснование выбора состава вспомогательных веществ и способа производства шипучих таблеток с экстрактом элеутерококка и аскорбиновой кислотой//Актуальные проблемы создания новых лекарственных препаратов природного происхождения: материалы 7 Междунар.съездаФитофарм.– 2003, СПб. – Пушкин, 3–5 июля 2003 г. – СПб.,2003.– С.106-108.

В настоящее время любое лекарственное вещество не поступает в организм в чистом виде. Оно имеет соответствующую своему назначению лекарственную форму, представляющую собой своеобразную композицию из действующего вещества и одного, но чаще нескольких вспомогательных материалов.

Вспомогательные репродуктивные технологии в Украине | Правовой гид по ВРТ

Вспомогательные вещества не только помогают придать препарату нужную лекарственную форму, комплекс необходимых физико-химических свойств для правильного распределения по организму, но также могут потенцировать действие основного действующего вещества лекарственного препарата или сглаживать его побочные эффекты. Именно поэтому к выбору вспомогательных веществ нужно подходить особо тщательно.

Иначе говоря, вспомогательное вещество должно применяться не вообще, но конкретно с индивидуальным препаратом. Необоснованное применение вспомогательных веществ может привести к снижению, извращению или полной потере лечебного действия лекарственного вещества. Это происходит главным образом вследствие взаимодействия лекарственных и вспомогательных веществ, при изготовлении лекарств в самой лекарственной форме или, чаще, после ее назначения больному. В основе подобных взаимодействий лежат преимущественно явления комплексообразования и адсорбции, способные резко изменить скорость и полноту всасывания действующих веществ [5].

В ходе многолетних исследований были определены требования, предъявляемые к вспомогательным веществам:

1) должны быть химически индифферентными, т.е. быть химически или физико-химически совместимыми с лекарственными веществами, упаковочными и укупорочными средствами, а также с материалами технологического оборудования в процессе приготовления лекарственных препаратов и при их хранении;

2) соответствовать медицинскому назначению лекарственного препарата, т.е. обеспечивать проявление надлежащего фармакологического действия лекарственного средства с учетом его фармакокинетики;

3) быть биологически безвредными и биосовместимыми с тканями организма, не оказывать аллергизирующего и токсического действий;

4) придавать лекарственной форме требуемые свойства: структурно-механические, физико-химические и, следовательно, обеспечивать биодоступность;вспомогательные вещества не должны оказывать отрицательного влияния на органолептические свойства лекарственных препаратов: вкус, запах, цвет и др.;

5) соответствовать степени микробиологической чистоты изготовляемого препарата по требованиям предельно допустимой микробной контаминации;

6) иметь возможность подвергаться стерилизации, поскольку вспомогательные вещества иногда являются основным источником микробного загрязнения лекарственных препаратов;

7) быть доступными и относительно дешевыми.

Качество и соответствие вышеуказанным требованиям вспомогательных материалов регулируется нормативной документацией: Государственной Фармакопеей, фармакопейными статьями или временными фармакопейными статьями на данное вещество. Использование веществ по ГОСТ или ТУ допускается, если имеется указание на применение данной квалификации вещества в фармакопейной статье на готовое лекарственное средство. Общее количество вспомогательных веществ не должно превышать 20% массы входящих в пропись лекарственных веществ. Отдельные исключения от этой нормы указаны в частных фармакопейных статьях [7].

Все вспомогательные вещества классифицируют: по происхождению, химической структуре и в зависимости от влияния на физико-химические характеристики и фармакокинетику лекарственных форм.

Классификация вспомогательных веществ:

1. По происхождению:

1.1.1. Органические (углеводы — крахмал, камеди, альгинаты; белки — желатин, коллаген; жиры — растительные масла, свиной жир).

1.1.2. Неорганические (бентониты, тальк, аэросил).

1.2. Синтетические и полусинтетические (модифицированный крахмал, полиакрилаты, ПВП, ПЭГ).

2. По химической структуре:

3. В зависимости от влияния на физико-химические характеристики и фармакокинетику лекарственных форм: стабилизирующие, солюбилизирующие, формообразующие, пролонгирующие, корригирующие, эмульгирующие.

Природные вспомогательные вещества имеют преимущество по сравнению с синтетическими благодаря их нетоксичности. Поэтому из всех вспомогательных веществ большая их часть имеет природное происхождение. Однако они имеют и существенный недостаток-подверженность микробной контаминации, поэтому лекарственные формы, особенно растворы, весьма склонны к потери качества.

Кроме того, в составе микрофлоры могут обнаруживаться не только условно-патогенные, но и патогенные микроорганизмы. В этом случае использование приемлемых методов стерилизации, добавление антимикробных веществ (консервантов) в значительной мере может снизить до предельно допустимых норм микробную контаминацию природных вспомогательных веществ. В настоящее время природные вспомогательные вещества используются в качестве формообразователей (наполнителей), связующих, пролонгаторов, корригентов вкуса и т.д.

Наполнителями являются вещества, которые вводятся в лекарственную форму в качестве среды (носителя) для лекарственных веществ, входящих в малых количествах. Для каждой лекарственной формы существуют определенные наполнители. Для производства порошков чаще используют лактозу, сахар или крахмал. В состав суппозиториев вводят масло какао, парафин, воск.

Инъекционные растворы тоже содержат свои формообразователи — вода очищенная, спирт, полиэтиленгликоль. В технологии производства капсул присутствуют такие наполнители, как желатин и эфиры целлюлозы.

Стабилизирующие вещества — вещества, обладающие свойствами предохранять лекарственные препараты от утраты ими качества в результате физического, химического или микробиологического воздействия. Существует деление стабилизаторов в зависимости от их действия:

1.Вещества, стабилизирующие физико-химические свойства лекарственных препаратов (к примеру, плотность или вязкость лекарственной формы) — желатоза, МЦ, натрия-КМЦ, ПВП, аэросил, твин-80.

2. Вещества, стабилизирующие микробиологические свойства лекарственных препаратов (антисептики и консерванты) — кислота сорбиновая и кислота бензойная используется в пероральных и наружных лекарственных формах, натрия метабисульфит и бензиловый спирт применяется как вспомогательное вещество в растворах для инъекций.

3. Вещества, стабилизирующие химические свойства лекарственных препаратов. К ним относят стабилизаторы рН (лимонная кислота, натрия гидрокарбонат, боратная, фосфатная буферные системы), антиокислители (натрия сульфит, унитиол, кислота аскорбиновая, токоферол), антикатализаторы-комплесообразователи (трилон-Б, ЭДТА).

Солюбилизаторы — вещества, увеличивающие растворимость трудно растворимых или не растворимых действующих веществ в лекарственной форме. В связи с этим солибизирующие вещества чаще применяются для изготовления растворов для наружного, внутреннего и инъекционного введения. Свойства данной группы вспомогательных веществ позволяет готовить лекарственные препараты с практически нерастворимыми высокоэффективными лекарственными веществами такими, как раствор ихтиола, растворы гормонов и т.д. В качестве солюбилизаторов чаще используют твин-80, рицинокс-80, ПП-40.

Пролонгирующие вещества — вспомогательные вещества, увеличивающие время нахождения лекарственных средств в организме. Они обеспечивают увеличение продолжительности действия лекарственного препарата, уменьшая скорость высвобождения действующего вещества из лекарственной формы, депонируя препарат в органах и тканях или препятствуя инактивации ферментами действующего вещества и скорости выведения его из организма. К пролонгаторам можно отнести МЦ и КМЦ (1%), полиакриламид (0,5-1%),поливинилпирролидон, коллаген и ВМС.

К корригирующим веществам относятся вспомогательные вещества, способные исправлять вкус, цвет, запах различных лекарственных веществ, что имеет большое значение в детской практике. В качестве корригирующих веществ в настоящее время предложены к применению природные и синтетические вещества — обычно в виде растворов, сиропов, экстрактов, эссенций.

Из сиропов особенно распространены сахарный, вишневый, малиновый, солодковый, из подслащивающих веществ — сахароза, фруктоза, сорбит, сахарин. Наиболее перспективным является сорбит — заменитель сахарозы. Образуя вязкие растворы, он также стабилизирует многие лекарственные вещества.

Также используют различные ВМС, макромолекулы которых как бы обволакивают молекулы лекарственных веществ и вкусовые рецепторы языка. К ним относятся агар, альгинаты, МЦ, пектины. Корригирующим действием обладают и эфирные масла: мятное, анисовое, апельсиновое. К корригентам цвета (красителям) относятся такие вещества, как индигокармин, кислотный красный 2С, тропеолин 00, тартразин, эозин и др. [3].

Эмульгаторы — вещества, придающие устойчивость эмульсиям. Распределяясь на поверхности раздела фаз, эта группа вспомогательных веществ препятствует коалесценции. В зависимости от типа эмульсий (прямые и обратные) существуют и соответствующие им эмульгаторы. Для прямых эмульсий типа «масло в воде» применяют натрия лаурилсульфат, желатин, декстрин, коллоиды большого молекулярного веса и др. А для обратных эмульсий типа «вода в масле»- фосфолипиды, смолы, воск, аэросил, глины, бентониты и др. [2].

К примеру, в таблеточном производстве применяются вспомогательные вещества, обладающие особыми свойствами. Они обеспечивают точность дозирования, механическую прочность, распадаемость, стабильность таблеток. Вследствие этого для технологии таблеточного производства была разработана соответствующая особая классификация вспомогательных материалов, разделяющая их на группы в зависимости от назначения.

Классификация вспомогательных веществ, применяемых в производстве таблеток:

1. Наполнители (разбавители).

2. Связывающие вещества.

3. Разрыхляющие вещества:

3.3. Улучшающие смачиваемость и водопроницаемость.

4. Антифрикционные вещества:

Источник: science-education.ru

Выделяют основные и вспомогательные процессы.

Основные процессы – это те процессы, которые непосредственно направлены на создание продукции; т.е. процессы, добавляющие ценность продукции. Результатом таких процессов является продукция или полуфабрикат для ее изготовления.

Для выделения основных процессов может быть применена схема жизненного цикла продукции.

К вспомогательным (обеспечивающим) процессам, как правило, относят такие, которые напрямую не преобразовывают основную продукцию организации, т.е. не добавляют ценности, но являются необходимыми для обеспечения деятельности основных процессов. Результатами таких процессов являются ресурсы для основных процессов. К вспомогательным процессам могут относиться:

1. Управление и обучение персонала;

2. Управление информацией;

3. Управление энергоресурсами;

4. Управление финансами;

5. Управление природными ресурсами и экологией;

6. Административно-хозяйственная деятельность и др.

Процессы из данного перечня можно объединять в группы в случае их централизованного выполнения или, наоборот, вводить их в виде функций (работ), выполняемых в составе основных процессов.

Идентификация процессов

После того, как определены основные и вспомогательные процессы организации, составляется реестр (табличное описание) этих процессов

Пример реестра типовых процессов и видов деятельности организации

| № п/п | Наименование вида деятельности или процесса | Иден. № |

| Основные процессы | ||

| 1.1 | ||

| 1.2 | ||

| … | … | |

| Вспомогательные процессы | ||

| 2.1 | ||

| 2.2 | ||

| … | … |

Идентификационный номер процесса (вида деятельности), приводимый в последнем столбце таблицы, является уникальным именем этого процесса в СМК, на которое можно ссылаться в соответствующих спецификациях процесса, документированных процедурах (ДП), Положениях, Регламентах, рабочих инструкциях и других документах СМК, связанных с этим процессом.

Какую информацию должен отражать идентификационный номер процесса, каждая организация решает сама.

Идентификация процессов осуществляется, централизовано Отделом менеджмента качества при разработке документации процесса.

Для идентификации процессов требуется ответить на следующие вопросы:

1. все ли процессы, необходимые для достижения целей по качеству, идентифицированы?

2. насколько процессы эффективно обеспечивают получение необходимых результатов?

3. соответствуют ли процессы требованиям стандарта?

4. описаны ли процессы в соответствующих процедурах?

5. внедрены и поддерживаются ли процедуры в рабочем состоянии?

6. установлено ли взаимодействие процессов и управляются ли они?

Существует несколько параллельных способов идентификации процессов в рамках IDEF0:

— код вершины процесса. Этот способ заключается в том, что все функциональные блоки (процессы) имеют идентификационные коды. Каждый

идентификационный код начинается с прописной буквы «А», к которой присоединяется номер родительского блока и номер блока на диаграмме. Этот способ позволяет однозначно идентифицировать процесс,

— ссылочный номер процесса. Способ идентификации, при котором присваиваются ссылочные номера любому процессу. Структура ссылочного номера задается правилами, принятыми организацией,

— наименование процесса. Каждому процессу дается свое наименование,

которое и используется для идентификации процесса.

Занесем в таблице все рассматриваемого выше процесса «Производство продукции».

Способы идентификации

| Наименование процесса | Код вершины | Ссылочный номер |

| Производство продукции | А0 | П-ДП-1 |

| Реализовать ответственность высшего руководства | А1 | П-1.1-МК |

| Осуществить менеджмент ресурсов | А2 | П-1.2-В |

| Реализовать процессы жизненного цикла продукции | А3 | П-1.3-ЖЦ |

| Планировать процессы | А31 | П-1.3.1-М |

| Осуществлять взаимодействие с потребителем | А32 | П-1.3.2-ЖЦ |

| Проектирование П- | А33 | 1.3.3-ЖЦ |

| Осуществлять закупки | А34 | П-1.3.4-ЖЦ |

| Планировать закупки | А341 | П-1.3.4.1-М |

| Подготовить документацию под закупки | А342 | П-1.3.4.2-В |

| Осуществлять закупки и их контроль | А343 | П-1.3.4.3-ЖЦ |

| Осуществлять производственные процессы | А35 | П-1.3.5-ЖЦ |

| Осуществлять измерения, анализ и улучшение | А4 | П-1.4-МК |

Цепочка процессов

Известные специалисты в области качества, считают, что в каждой организации структурно можно выделить три вида цепочки процессов:

— индивидуальный процесс, выполняемый отдельным работником,

— вертикальный, или функциональный процесс, отражающий взаимодействие руководства организации, ее подразделений и работников,

— горизонтальный процесс, который пересекает по горизонтали деятельность организации и представляет собой совокупность взаимосвязанных интегрированных процессов, обеспечивающих целевые функции организации.

Горизонтальный процесс представляет собой последовательную цепочку интегрированных процессов деятельности организации. Эта цепочка интегрированных процессов в то же время представляет последовательную цепочку потребителей, когда каждый последующий процесс определяет требования к предыдущему.

Горизонтальные процессы, выполняемые в нескольких функциональных подразделениях, называют межфункциональными, или сквозными процессами. Результаты такого функционального процесса должны быть четко определены.

В деятельности предприятия, как правило, одновременно выполняется

несколько межфункциональных процессов. Для примера приведем схему межфункциональных процессов фирмы «Эрикссон» (Швеция). Фирма одновременно выпускает три продукта. На рисунке показаны три цепочки процессов.

Рис. Цепочки процессо в

Первая цепочка относится к процессу, который выпускает продукцию, и она есть на складе. Время реализации заказа равно времени продажи.

Вторая цепочка отражает заказы продукции, которой нет на складе, но фирма располагает мощностями по их выпуску. Время реализации заказа (время поставки) в этом случае увеличивается на период, связанный с производством заказанной продукции.

Третья цепочка соответствует ситуации, при которой организация провела анализ рынка и выявила новые потребности в продукции, которую фирма может выпускать. В этом случае время выхода на рынок с новой продукцией включает в себя время, необходимое на проектирование, подготовку производства, производство и время поставки новой продукции. Для фирмы этот период составил 3 месяца.

Рис. Сеть процессов

Сеть процессов

В организации обычно складывается сеть из четырех групп процессов:

— управленческой деятельности руководства,

— жизненного цикла продукции,

— измерения, анализа и улучшений.

В стандартах ИСО серии 9000 — 2011 приведена необходимая информация для реализации процессного менеджмента (Модель системы менеджмента качества). Результативность процессов обеспечивается управляющей обратной связью по установленному критерию соответствия (цикл PDCA).

Оценка процесса проводится по следующим показателям:

1. показатели результативности и эффективности;

2. показатели соответствия процессов требованиям заинтересованных сторон: общества (экологические показатели), акционеров (экономические показатели), персонала (показатели профессиональной безопасности);

3. показатели, характеризующие факторы риска.

Результативность процессов – этостепень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов.

Эффективность процессов -этосвязь между достигнутым результатом и использованными ресурсами.

Для определения результативности процесса, необходимо выяснить:

1. с какой целью данный процесс реализуется в организации?

2. какую ценность он для нее представляет?

3. кто является потребителем результата процесса?

4. какие требования предъявляет потребитель к процессу и его результату.

Список литературы

1) Герасимов, Б.Н. Управление качеством [Текст]: учеб. пособие / Б.Н. Герасимов, Ю.В. Чуриков. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. — 304 с.

2) Вдовин, С.М. Система менеджмента качества организации [Текст]: учеб. пособие / С.М. Вдовин, Т.А. Салимова, Л.И. Бирюкова. — М.: ИНФРА-М, 2012. — 299 с.

3) Заика, И.Т. Документирование системы менеджмента качества [Текст]: учеб. пособие / И.Т. Заика, Н.И. Гительсон. — М.: КНОРУС, 2010. — 192 с.

4) Логанина В. И. Разработка системы менеджмента качества на предприятиях. Практическое руководство: учебное пособие / В. И. Логанина, О. В. Карпова, Р. В. Тарасов. – М.: КДУ, 2008. – 148с.

5) Рожков, В.Н. Управление качеством [Текст]: учебник / В.Н. Рожков. — М.: Форум, 2012. — 336 с.

6) Розенталь, О.М. Стандарты и качество оценки соответствия [Текст] / О.М. Розенталь, С.А. Хохлявин. — М.: Стандарты и качество, 2009. — 240 с.

Вопрос 4. Модель системы менеджмента качества. Потребители и другие заинтересованные стороны. Блоки процессов входящие в модель системы менеджмента качества. Мониторинг удовлетворенности потребителей. Графическое изображение модели системы менеджмента качества.

Источник: cyberpedia.su

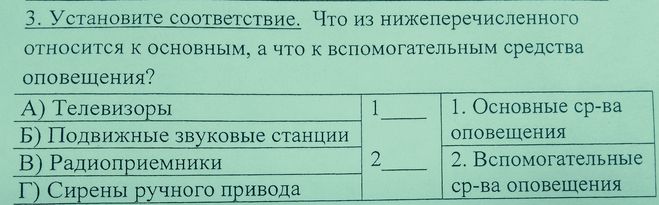

Что относится к основным, а что к вспомогательным средствам оповещения?

Интересный вопрос, но в ответах отсутствует основное средство оповещения. Это ГГС — громкоговорящая связь. Сейчас этой аппаратурой оснащены практически все крупные населенные пункты. Проверка работы громкоговорящей связи проходит регулярно, пугая народ своим громкогласием. Но, исходя из представленных ответов, основные средства оповещения это телевидение и радиоприемники.

Хотя я не знаю, у кого ещё сохранился раритет — радиоприемник. Любой, от сети и переносной. Вспомогательные средства оповещения это передвижные звуковые станции и сирены ручного привода. Сирены ручного привода очень громкая штука. У нас на предприятии таких две, радиус действия не очень большой.

Источник: www.bolshoyvopros.ru