Найди верный ответ на вопрос ✅ «Что легло в основу программы Шехерезады . » по предмету Музыка, а если ответа нет или никто не дал верного ответа, то воспользуйся поиском и попробуй найти ответ среди похожих вопросов.

Новые вопросы по музыке

В какой форме написана «Ленинградская симфония» Д. Шостаковича? рондо трехчастная сонатная вариация

Написать 3 предложения о значении музыки для человека, кратко четко и ясно без соплей!))

Мне нужно понять как строить д7

Назовите типы фактуры

Построить в тональности соль мажор T (тоника) — S (субдоменанта) T (тоника) — D (доминанта) в тесном расположении.

Главная » Музыка » Что легло в основу программы Шехерезады

Источник: urokam.net

«Тысяча и одна ночь», или «Сказки Шахерезады».

Сборник сказок под названием «Тысяча и одна ночь», или «Сказки Шахерезады» — собрание сказок и новелл, рассказываемых внутри истории о персидском царе Шахрияре и девушке по имени Шахерезада (Шахразада).

Новые сказки Шахерезады 1986 г, СССР-Сирия

Разочарованный в женщинах царь собирался казнить ее после ночи, но девушка стала рассказывать ему интересную историю о купце и духе, а наутро прекратила рассказ, и чтобы узнать окончание истории царю пришлось отложить казнь на день. Так продолжалось 1001 ночь, до тех пор пока девушка не узнала, что она давно помилована.

При этом, рассказы Шехерезады включают в себя другие истории: один из героев говорит о каком-либо случае, а собеседник начинает расспросы «Как это было?», после чего начинается новый рассказ или вставная новелла.

Самые популярные новеллы, по которым было снято множество фильмов и мультфильмов – «Алла-ад-дин и Волшебный светильник», «Али-Баба и сорок разбойников», и «Семь путешествий Синдбада-морехода».

Происхождение «Сказок»

К сожалению, достоверных данных о происхождении «Сказок Шехерезады» нет. Древнейший арабский манускрипт относится к 14–15 векам, а первые задокументированные сведения, описывающие рассказ о Шахерезаде, как хорошо известное произведение, относятся к перу историка 10 века аль-Масуди (al-Mas‘ûdî; ум. 956).

Долгое время считалось что прародиной сказок является Индия, но убедительных подтверждений этому не было найдено. Вероятно, «Сказки Шахерезады» не были творением одного автора, а собирались в течении многих веков, причем, некоторые особо популярные сказки имеют европейское происхождение. Так среди сказок от Шахразады оказались истории Аладдина, Синдбада и Али-Бабы.

Первые переводы на русский язык появились в 1763 году.

Шахерезада. Нерассказанные истории — Эпизоды 1-8 — Сборник — Мультфильмы

Сюжет «сказок Шахерезады»

Застав в свою жену с рабом, царь Шахземан (вымышленный герой) казнил их обоих, и отправился к своему старшему брату Шахрияру поделиться горем. Но, так случилось, что он застал и жену брата в объятиях раба. Но это оказались еще цветочки: позже братья встретили женщину носившую ожерелье из 570 перстней, каждый из которых был трофеем говорящим о ее измене джинну, который держал её в плену. Причем, женщина поведала братьям, что изменяла джину прямо в его присутствии – пока тот спал.

Вернувшись домой, окончательно разочарованный в женщинах Шахрияр и казнил свою жену и наложниц. Более того, решив, что все женщины распутны, он стал каждый день брать в «жены» невинную девушку, а после брачной ночи казнил ее.

Так продолжалось три года, и в царстве не осталось ни одной невинной девушки кроме Шахеризады, дочери визиря (чиновника высшего уровня). Она сама вызвалась спасти мусульман, став женой Шахрияра.

Девушка оказалось очень мудра, и хитростью избежала участи предшественниц: она взяла с собой младшую сестру Дуньязаду, под предлогом того, что хочет попрощаться с ней перед смертью. После ночи любви, сестра попросила Шахерезаду рассказать что-нибудь интересное.

С тех пор, каждую ночь Шахерезада рассказывала царю интересную сказку, а когда наступало утро, она прекращала свой рассказ на самом интересном месте. Желая узнать продолжение, царь откладывал казнь, но на следующую ночь все повторялось.

Так продолжается тысячу и одну ночь. Шахрияр к тому времени полюбил Шахерезаду и женился на ней, прекратив убийства девушек. За это время Шехерезада успела родить царю трех сыновей «один из которых ходил, другой ползал, а третий сосал грудь».

Наконец, когда запас сказок иссяк, в 1001 ночь Шахерезада пришла к царю вместе с сыновьями и стала умолять помиловать ее во имя детей. Однако, Шахрияр ответил, что уже давно, еще до рождения первого ребенка, помиловал её, потому что, в отличии от других, она оказалась целомудренна и невинна.

Сказки для взрослых

В рассказах Шахерезады много раз затрагивается тема лжи, измен и предательства, порой, откровенно намекающих на различные интимные извращения, хотя и без описания подробностей. Причем «пошлости» в сказках появились благодаря европейским переводчикам, в частности французскому востоковеду Антуану Галлану (1646 — 1715), который в своих переводах сильно искажал сюжеты, делая их интереснее для европейского читателя. Позднее дополненный Галланом текст переводили и на другие языки: на немецкий, английский, русский.

Европейские сказки

Сборник «Тысяча и одна ночь» входит в список ста лучших книг всех времён и народов и считается памятником арабской литературы, хотя с течением веков, и постоянными европейскими переводами сюжет «Сказок» изменился до неузнаваемости, и сборник впору называть памятником европейской литературы 18-го века.

Так, немецкая арабистка Клаудия Отт (Claudia Ott) в 2004 году представила своей перевод арабских оригиналов, который считается наиболее верным переводом и был удостоен гранта Немецкого литературного фонда. По словам Клаудии Отт, из 1001 сказок только 282 оригинальные, несколько сказок было добавлено Антуаном Галланом в начале 18-го века, остальные появились в последующих изданиях.

В оригинальной версии нет братьев-царей. Некий индийский царь был таким красивым, что не уставал любоваться на себя в зеркало и спрашивать подданных, есть ли кто-то на свете прекраснее. Так длилось до тех пор, пока один старик не рассказал царю о прекрасном юноше, сыне купца из Хорасана.

Царь подарками заманивает к себе юношу из Хорасана, но он в пути утратил свою красоту — ведь он перед самым отъездом обнаружил, что его молодая жена ему неверна. В Индии юноша, однако, становится свидетелем неверности царской наложницы и расцветает снова от радости, что не он один так несчастен и глуп. После он открывает правду об изменнице и царю.

Нет в оригинальном сборнике и самых популярных рассказов Шахеризады, по которым было снято множество фильмов – «Алла-ад-дин и Волшебный светильник» и «Али-Баба и сорок разбойников» (которые принято называть «бесхозными сказками»), а так же «Семь путешествий Синдбада-морехода».

999 ночей

На самом деле, современный сборник включает в себя 999 ночей. Название «Тысяча и одна ночь» он получил из-за ошибки переписчика пропустившего 202 и 261-ю ночь. Впрочем, в древнейшей арабской рукописи «Тысячи и одной ночи», известной как «Манускрипт Галлана», насчитывается лишь 282 сказки, а «тысяча и одна» — просто синоним выражения «очень много».

Источник: histograf.ru

Наука о сказках Шахерезады

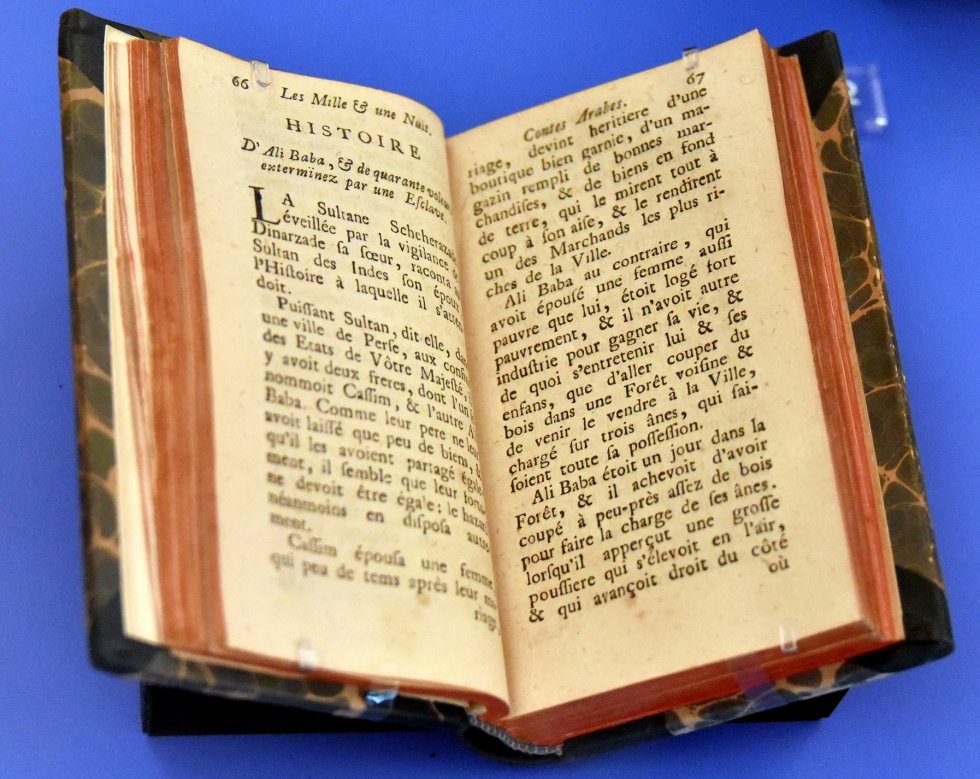

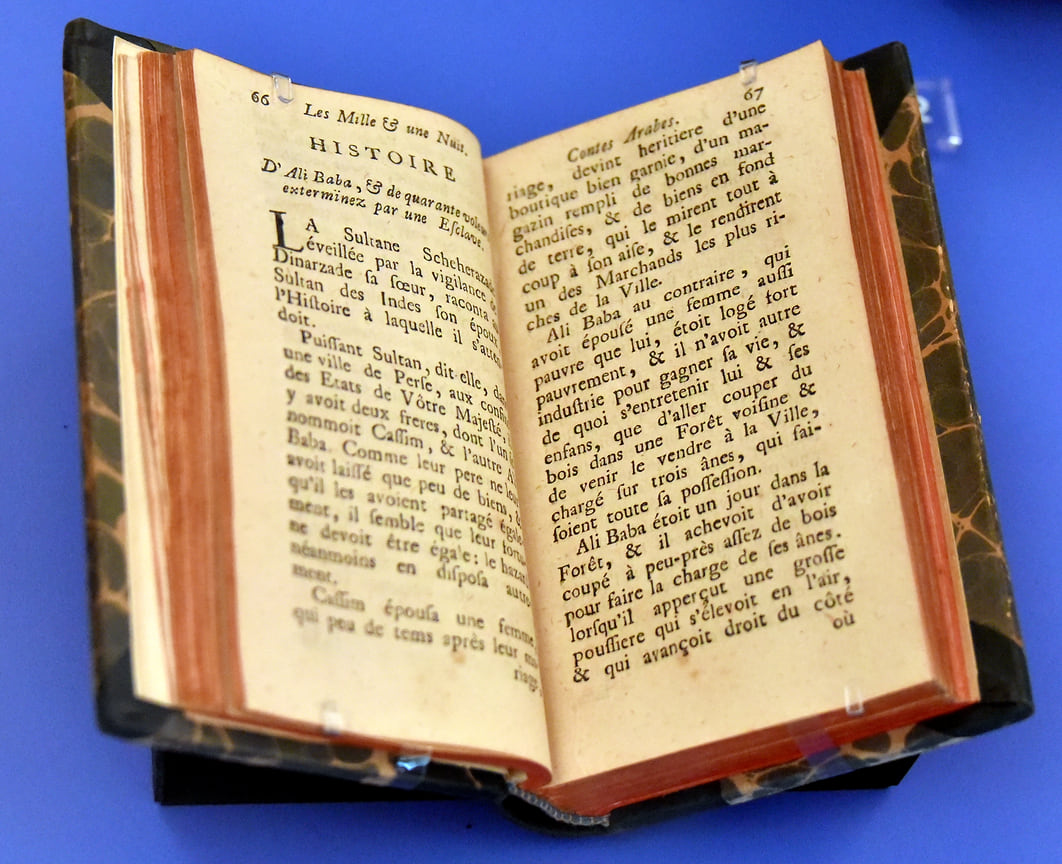

320 лет назад Антуан Галлан начал публикацию «Тысячи и одной ночи» на французском языке

Его перевод сказок Шахерезады стал основой для последующих переводов на другие европейские языки. В России «Тысяча и одна ночь» также долгое время переводилась с французской версии Галлана. Настоящий дух арабского произведения смог воспроизвести в своем переводе с арабского оригинала на русский только Михаил Салье.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Первооткрыватель 1001 ночи

Часто пишут, что в 1704 году в книжной лавке Барбена в Париже появилась небольшая книжка, успех которой превзошел самые смелые ожидания ее издателей. Это и была «Les mille et une nuits» («Тысяча и одна ночь») в переводе Антуана Галлана с арабского на французский. Это не совсем так. В небольшой книжкой лавке Барбена была «Повесть о Синдбаде-мореходе», и как раз ее успех послужил дополнительным стимулом для Галлана начать перевод и издание сирийской рукописи XIV века, известной сейчас как «Книга тысячи и одной ночи». Сказка о Синдбаде-мореходе вошла в ее третий том, а всего томов было 12, последний был опубликован в 1717 году уже после смерти Галлана.

Все это создает некоторую путаницу в точной датировке знакомства европейцев с «Книгой тысячи и одной ночи», но не так уж это и важно. Важнее то, что начиная с этого момента данный памятник культуры народов Ближнего Востока вошел в западную культуру и науку.

Потом ученые докажут, что та сирийская рукопись, которой пользовался Галлан, далеко не полная, что он переводил сказки Шахерезады с купюрами, и даже возьмут его под подозрение в том, что по меньшей мере две сказки — о лампе Аладдина и Али-Бабе и разбойниках — он придумал сам, а всем рассказывал, что услышал их от некоего сирийского маронита Ханны (Юсуфа) Дияба и даже привез того в Париж в качестве живого доказательства.

Придумать сказки в стиле Шахерезады Антуан Галлан вполне мог. Он служил секретарем при двух послах Франции в Османской империи и объездил по служебным делам практически весь Левант, скупая по пути разные раритеты, в том числе старые рукописи на арабском. А потом еще раз съездил сюда же по поручению министра Кольбера как представитель компании Леванта, налаживавшей торговые связи с турецкими властями.

Для своего времени Антуан Галлан был весьма квалифицированным ориенталистом. Людовик XIV назначил его придворным антикваром, в обязанности которого входили опись и наведение порядка в коллекциях ценностей — как культурных, так и в буквальном смысле вывезенных Францией с Ближнего Востока,— а затем хранителем Королевской библиотеки. В 1701 году Галлан был назначен в Академию надписей и медалей (ныне Академия надписей и изящной словесности Института Франции). Именно назначен: тогда академики сами себя не избирали. В том же году он ушел в отставку и посвятил себя переводу «Тысячи и одной ночи», что принесло ему мировую славу и почетное место в истории науки.

Экспансия Шахерезады

После Галлана сказки «Тысячи и одной ночи» переводились на европейские языки и издавались многократно, вокруг них появилась и сформировалась даже собственная наука, которая расцвела бурным цветом в XIX веке, достигла апогея к концу века и тогда же, похоже, окончательно запуталась сама в себе. Во всяком случае, так это выглядит со стороны, сильно напоминая пресловутый «гомеровский вопрос»: был ли вообще Гомер или, если он все-таки был, не был ли он часом женщиной? Только в случае «Тысячи и одной ночи» споры ученых фольклористов-востоковедов шли не о том, был ли у сказок один автор: априори считалось, что их было много. Вот только кто они были, сочинители сказок: индийцы, персы, арабы, эллинизированные египтяне? В пользу каждой из версий писались толстые монографии, защищались диссертации.

Пишутся они и защищаются, кстати, до сих пор, но уже не так часто, как в конце XIX века, потому что на рубеже XIX и ХХ веков исследователи пришли к удобному консенсусу. Поскольку в сказках Шахерезады очевиден иранский, арабский и индийский колорит, сказки «Тысячи и одной ночи» имеют средневековое происхождение и являются общим творением народов Ближнего Востока, Средней и Южной Азии. А если еще проще, то родились они, созрели и окончательно оформились в границах Халифата, то есть арабо-мусульманского государства, возникшего в VII веке после смерти исламского пророка Мухаммеда и потом расширившегося в ходе завоеваний от Индии до северных границ современной Испании, а в XVI веке превратившегося в Османскую империю.

Во всяком случае, «арабский Геродот» X века Абу-ль Хасан aль-Масуди из Багдада упоминает книгу сказок «Тысяча и одна ночь», а следом за ним это делает в том же X веке Ибн ан-Надим из того же Багдада. Тогда же, похоже, появляются первые переводы «Тысячи и одной ночи» с персидского на арабский, причем сказок при этом стало на порядок больше, то есть к старым добавились новые, а старые от перевода на арабский язык только выиграли в литературном плане.

В XIII веке Ибн Саид из Гранады упоминает о дворце халифа в Каире, где Шахерезада якобы и рассказывала свои сказки, то есть уже тогда начались поиски истоков «Тысячи и одной ночи». В XIV веке еще один «арабский Геродот» — аль-Макризи из Каира — пишет о сказках Шахерезады как об общеизвестном факте в Египте периода мамлюков. И, наконец, в XV веке алжирский историк Ахмад аль-Маккари говорит то же самое про «Тысячу и одну ночь» в мусульманской Иберии (аль-Андалус), то есть на территории современной Испании.

Иными словами, к началу XVI века ныне литературный памятник «Тысяча и одна ночь» был весьма популярен среди неученого народа арабского халифата от его западных до восточных границ, а потом и Османской империи. Свод сказок продолжал пополняться усилиями уличных шаиров-мухаддисов (рассказчиков и чтецов), и в конце концов появились печатные «полные версии» «Тысячи и одной ночи» на арабском языке — в 1835 году булакская (Булак был тогда пригородом Каира) и калькуттская, изданная в 1839 году и переизданная там же в 1842 году.

Стыдливость и бесстыдство Шахерезады

На Востоке простому народу сказки Шахерезады нравились, чего нельзя сказать о местных профессиональных литераторах, интеллигенции и религиозных властях. Ситуация была примерно такая же, как с «Декамероном» Джованни Боккаччо, который, кстати, позаимствовал некоторые сюжеты для своих новелл из «Тысячи и одной ночи» — не в буквальном смысле у Шахерезады, просто они дошли до Европы эпохи Возрождения окольными путями.

На Западе же после появления перевода Галлана (неполного; полные тогда еще не появились) отношение к «Тысяче и одной ночи» в образованных кругах было, напротив, восторженное, в том числе и потому, что Антуан Галлан намеренно пропускал в арабских текстах скабрезные и особенно непристойные с точки зрения христианской морали места. «Приручал своих арабов, чтобы они не напугали Париж непоправимым диссонансом», как выразился Борхес в своей «Истории вечности».

Того же принципа — щадить стыдливость образованного западного читателя — придерживались и другие переводчики «Тысячи и одной ночи» на европейские языки. Одни — выправляя или просто молча пропуская некоторые особо неприличные с точки зрения общественной морали места.

То есть поступали, как Галлан, который считал такие места в арабской рукописи «следствием дурного вкуса» арабских переписчиков сказок Шахерезады. Другие, как британский востоковед Эдвард Лейн, напротив, по образному выражению Борхеса, «выискивали и преследовали их, как инквизиторы, предпочитая ряд перепуганных пояснений, набранных петитом, сбивчиво поясняющих: “Здесь я выпускаю один предосудительный эпизод. В этом месте опущено омерзительное толкование. Здесь слишком грубая и не поддающаяся переводу строка. По необходимости опускаю еще одну историю… Бездарная история о рабе Бухайте не заслуживает перевода”».

Подробно о переводчиках «Тысячи и одной ночи» можно почитать у Борхеса в уже упоминавшейся выше «Истории вечности». Но стоит коротко остановиться на одном из них — капитане Ричарде Бертоне, который, по мнению Борхеса, затеял перевод «Тысячи и одной ночи» в пику одному человеку — стыдливому ориенталисту Эдварду Лейну.

Джентльмен с африканским шрамом на лице, Ричард Бертон прославился своим хаджем в обличии афганца к святым местам мусульман, куда доступ европейцам был запрещен. Словом, был ранним и более брутальным изданием Лоуренса Аравийского: по мысли Борхеса, если Лейн переводил в пику Галлану, то Бертон — в пику Лейну.

При этом если у Галлана перевод жеманный, то у Бертона он просто сальный. Хотя, как, наверное, справедливо отмечает Борхес, для бертоновских сальностей есть и более реалистичное оправдание, чем месть Лейну: «Опускать случайные удачи подлинника, если главное — передать магическую атмосферу,— не та вина, что не прощает Господь. А предложить читателям новый “Декамерон” — это такая же коммерческая операция, как и множество других». Среди других коммерческих операций подобного рода капитана Бертона — его перевод и издание в викторианской Англии «Камасутры».

Русская Шахерезада

Первый русский перевод «Тысячи и одной ночи», выполненный Алексеем Филатьевым с французского издания Галлана, вышел в 12 томах в 1763–1771 годах и выдержал несколько изданий. Потом, в 1889–1890 годах, был трехтомный перевод Юлии Доппельмайер (в девичестве Вердеревской) с галлановского издания. Потом — шеститомный перевод с лейновского издания, сделанный Людмилой Петровной Шелгуновой (1894). И в 1902–1903 годах вышел четырехтомный анонимный перевод на русский с французского перевода «Тысячи и одной ночи» Жозеф-Шарля Мардрюса, который Борхес похвалил за «сознательную и удачную недостоверность» и называл его успех «настолько огромным, что имя Мардрюса теперь знают даже арабисты».

В 1929–1938 годах в издательстве Academia, где председателем был Максим Горький, вышел первый русский перевод «Тысячи и одной ночи» в восьми томах непосредственно с арабского языка (калькуттского издания), сделанный выпускником Ленинградского университета Михаилом Салье, учеником известного арабиста академика Игнатия Юлиановича Крачковского, который был редактором этого перевода.

Как писал Салье, «переводчик и редактор стремились по мере сил сохранить в переводе близость к арабскому оригиналу как в отношении содержания, так и по стилю. Лишь в тех случаях, когда точная передача подлинника была несовместима с нормами русской литературной речи, от этого принципа приходилось отступать». Причем это касалось в первую очередь арабского стихосложения, где рифма должна быть одна во всем стихотворении.

Что же касается «непристойности» первоисточника, то здесь переводчик предупреждал, что «эти сказки исключительно для взрослых, переводчик остался верен стремлению показать русскому читателю “Книгу тысячи и одной ночи” такой, как она есть, и при передаче непристойных мест оригинала. В арабских сказках, как и в фольклоре других народов, вещи наивно называются своими именами, и в большинство скабрезных, с нашей точки зрения, подробностей не вкладывается порнографического смысла, все эти подробности носят характер скорее грубой шутки, чем нарочитой непристойности».

Впрочем, при огромной синонимической емкости «великого и могучего» это большой проблемы не составляло. В 1961 году Михаил Салье дополнительно перевел семь сказок, отсутствующих в тексте калькуттского издания, а также сказку об Али-Бабе. Эти сказки вышли в «Издательстве восточной литературы», в сборнике под названием «Халиф на час».

Кошмарный сон Шахерезады

Как уже сказано выше, главные научные баталии вокруг «Тысячи и одной ночи» отгремели на рубеже XIX и XX веков, и наука о сказках Шахерезады вошла в обычные академические рамки фольклористики. Например, в современных научных публикациях прослеживаются мотивы сказок Шахерезады в творчестве Чарльза Диккенса, у которого, начиная с «Очерков Боза» (1823–1828) и заканчивая «Тайной Эдвина Друда» (1870), содержатся аллюзии и реминисценции образов «Книги тысячи и одной ночи», которую Диккенс прочитал в 11-летнем возрасте.

Например, образ разбойника Али-Бабы появляется в рождественских рассказах Диккенса. В «Рождественской песне в прозе» (1843) со встречи с Али-Бабой начинается преображение Скруджа. А в «Американских заметках» Диккенса введен образ восточного злодея из «Синдбада-морехода», жестокого и деспотичного, которому противостоит темнокожий великан, оказавшийся «прирожденным аристократом в сравнении с белым джентльменом». Хорошо еще, что в BLM об этом пока не знают.

В другом современном исследовании сказки «Тысячи и одной ночи» выступают в качестве исходного статистического материала для оценки ментальности народов Ближнего Востока, ни больше ни меньше. По этой статистике выходит, что 85,4% всех главных героев сказок Шахерезады — мужчины, 10,4% — женщины и 6,3% — дети. Наиболее популярные социальные типажи выглядят следующим образом: купцы — 33,3%, ремесленники — 27,2%, султаны и их дети — 18,7%, путешественники — 12,5%.

Подсчеты осложняет то, что на протяжении многих сказок герой меняет свое социальное положение (например, Аладдин, который из сына портного становится зятем султана, или Али-Баба, который из дровосека превращается в купца). Это, по мнению исследователей, доказывает то, что социальная мобильность на традиционном Востоке, кроме кастовой Индии, была весьма заметна, ее не сравнишь с сословной замкнутостью в феодальной Европе. Вчерашний раб нередко становится всесильным эмиром, бедняк — высокопоставленным чиновником-интеллектуалом в системе правящей бюрократии.

Что касается облика антигероя, то женщинам здесь уделяется гораздо больше внимания (29,1%): это, как правило, жены-колдуньи или старухи-сводницы. Дети также могут являться носителями отрицательных качеств (6,3%). Мужчины здесь (66,7%) представляют шестерку наиболее популярных социальных типов: ремесленник — 22,7%, вор, разбойник — 18,5%, царь, султан — 16,5%, визирь — 16%, ифрит, дух — 13,4%, купец — 12,9%. Относительно возраста негодяев можно сказать следующее: 50% — люди среднего возраста, 29,1% — молодежь до 30 лет и 18,7% — старики.

Исходя из данных математико-статистического анализа, можно сделать вывод, что наиболее оптимальным социальным типом является купец. Поощрение коммерческой жилки в характере главного героя объяснимо. Торговля способствовала возникновению и расцвету ряда арабских городов. Вчерашний кочевник, сегодняшний купец являлся пассионарием по отношению к земледельцу-крестьянину.

Купец и тем более ремесленник, да и весь городской быт тесно связаны с рынком. Именно здесь широкий простор для инициативы, предприимчивости, деловой энергии.

Актуальность различных типов конфликтов такова: наиболее популярны социальные (37,5%) и бытовые (22,9%), затем — семейные (20,8%), сверхъестественные (18%) и военные (6,2%). При этом восточная ментальность весьма оригинально подходит к способу преодоления конфликта: преимущество отдается хитрости (39,5%), но часто прибегают и к конфронтации (33,5%) или компромиссу (14,5%), а вот тенденция разрешить спор через ожидание очень редка (12,5%). Инициатором конфликта, как правило, выступает антигерой (68,8%), и реже зачинщиком становится герой сказки (31,2%).

Стыд — явление в сказках достаточно частое (37,5%). Чувство стыда является характерной чертой мусульманской морали, что кажется парадоксальным, если учитывать частоту обмана… И так далее. В общем, возникает сильное искушение проделать то же самое с русскими народными сказками.

Жаль только, что нельзя будет потом сравнить результаты с аналогичным исследованием американских народных сказок за скудостью набора оных, а точнее, практически полным отсутствием таковых. Подобная социофольклористика с экстраполяцией на ментальность целых народов с недавних пор, кстати, в моде. К науке отношение она имеет весьма опосредованное, а выпустить джинна из бутылки вполне может. Так что лучше уж изучать более приземленные вопросы — например, как ориентальный мотив стал характерной чертой эпохи европейского романтизма.

Источник: www.kommersant.ru