Программа организации внеурочной деятельности младших школьников по социальному направлению (проектная деятельность) предназначена для работы с детьми 3 класса и является механизмом интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания программ по предметам, расширяя и обогащая его.

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской деятельности в среднем и старшем звене.

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно — ориентированный, деятельностный подходы.

Предполагаемая структура учебного материала позволяет расширять знания, полученные в школе, обеспечивает возможность разнопланового их применения. Логическая связь между теоретическими и практическими занятиями позволяет связывать новый материал с предыдущим, предоставляется возможность для развития нужных умений, обеспечивает различными видами деятельности, познавательный интерес и дает возможность самим учащимся оценить свои успехи.

Первая игра осенней серии. Что? Где? Когда? Выпуск от 03.10.2021

Цель: — развитие мотивации личности к познанию и творчеству как основы развития образовательных запросов и потребностей детей к саморазвитию.

1. Овладение учащимися знаниями о населённом пункте, в котором проживают, об основных природных объектах родного края:

— Способствовать созданию гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою малую Родину, народ и историю.

— Формирование внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, семье, близким и родным людям.

— Формирование позитивной самооценки, самоуважения.

2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве:

— умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по совместной деятельности;

3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею:

— формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество;

— формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения.

4. Формирование умения решать творческие задачи.

5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, использование).

II . Общая характеристика курса

Программа курса «Что? Где? Когда?» позволяет обеспечить усвоение учащимися необходимых знаний, ответить на все вопросы ребят и удовлетворить любопытство учащихся, в свободном общении формировать у учащихся интерес к естественнонаучным дисциплинам, экологическую культуру.

Программа включает 2 модуля, направленные на организацию знакомства учащихся 3 класса с окружающим миром «Природные объекты села» и вхождение в социальное пространство « Человек и общество».

Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – важнейшие линии развития личности ученика средствами курса окружающего мира.

Первая игра весенней серии. Что? Где? Когда? Выпуск от 03.04.2022

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи формирования у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию следующих принципов:

- Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности образования в целом;

- Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самоопределения в системе внеурочной деятельности;

- Системность организации учебно-воспитательного процесса;

- Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей.

- сформировать у школьников умения учиться , как универсального учебного действия.

- выявить учащихся, способных самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи и закономерности;

- формировать у учащихся систему понятий, умений и навыков;

- определять сформированность познавательного интереса учащихся.

- распределение работы между участниками;

- умение выслушивать различные точки зрения, критиковать, выдвигать гипотезы;

- владение способами проверки гипотез, самооценки, контроля;

- умение представить результат работы, обосновать выбор решения.

- Плешаков А.А. 100 заданий по природоведению. Рабочая тетрадь для 3 класса.- М.Вита- Пресс,2012.

- Плешаков А.А. От земли до неба: атлас – определитель для начальной школы.- М.: Просвещение, 2011.

- Плешаков А.А. Зеленые страницы: Книга для учащихся начальных классовю_М. Просвещение,2010.

- Плешаков А.А., Румянцев А.А. Великан на поляне, или первые уроки экологической этики: книга для учащихся 3 класса. — М.: «АСТ-Пресс школа»,2009

- Тихомирова Е.М. Книга для учителя по предмету «Окружающий мир» 3 класс.- М.:»Экзамен»,2012.

- И. Ф. Яценко «КИМы по окружающему миру» Изд. Москва «ВАКО» 2013г.

- Тишина Т.Н. Программа внеурочной деятельности «Мир вокруг нас»

- А. А. Воскрушев. О. А. Бурсий. Мир человека

- Гэнери А. Я познаю мир Детская энциклопедия. Растения

- Губанов И.А. и др. Популярная энциклопедия растений

- Леокум А. Скажи мне, почему…? Детская энциклопедия

- Леокум А. Все обо всем Популярная энциклопедия для детей

- Плешаков А.А. Зеленые страницы Книга для учащихся начальных классов

- Презентация «Виды транспорта на улице моего села»

- Презентация «Звери и растения нашего края».

- Презентация «Красная книга»

Источник: globuss24.ru

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по дополнительного образования (общеинтеллектуального направления) «Что? Где? Когда?»

рабочая программа (5, 6, 7, 8 класс)

В школьной программе по истории не уделяется достаточного внимания изуче-нию таких вспомогательных исторических дисциплин, как палеография, нумизма-тика, сфрагистика, хронология, геральдика, метрология, ономастика и других. Сравнительно недавно выделились в качестве особых дисциплин филигранове-дение, кодикология, берестология, бонистика, фалеристика, векселлология, эмбле-матика, филократия и др. Многие школьники даже не знают о существовании по-добных исторических дисциплин, а об их роли в разгадывании исторических тайн имеют весьма поверхностные знания.

В настоящее время учителя и ученые сходятся во мнении: традиционные формы обучения истории устарели. Чтобы завладеть вниманием современных учащихся, надо их, прежде всего, удивить, заинтересовать. Сделать это совсем не просто. Для этого учитель должен помочь каждому ученику ощутить свою причастность к ис-тории.

На мой взгляд, именно вспомогательные исторические дисциплины могут в этом помочь. Эти науки не просто служат подспорьем для историка, они позволяют по-новому увидеть мир вполне обыденных явлений культуры, сделать историю ближе и понятней, заинтересовать и увлечь ею. Кроме того, именно вспомогатель-ные исторические науки делают историю точной наукой, а не пространством для идеологических баталий и политизированных интерпретаций тех или иных собы-тий российской и зарубежной истории.

Скачать:

| |

43.38 КБ |

Предварительный просмотр:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №1»

на заседании методического

протокол от 28.08.2016 № 4

Приказ от 28.08.2016 № 382

по дополнительного образования

Варченко Т.О., истории и обществознания первой квалификационной категории

В школьной программе по истории не уделяется достаточного внимания изуче-нию таких вспомогательных исторических дисциплин, как палеография, нумизма-тика, сфрагистика, хронология, геральдика, метрология, ономастика и других. Сравнительно недавно выделились в качестве особых дисциплин филигранове-дение, кодикология, берестология, бонистика, фалеристика, векселлология, эмбле-матика, филократия и др. Многие школьники даже не знают о существовании по-добных исторических дисциплин, а об их роли в разгадывании исторических тайн имеют весьма поверхностные знания.

В настоящее время учителя и ученые сходятся во мнении: традиционные формы обучения истории устарели. Чтобы завладеть вниманием современных учащихся, надо их, прежде всего, удивить, заинтересовать. Сделать это совсем не просто. Для этого учитель должен помочь каждому ученику ощутить свою причастность к ис-тории.

На мой взгляд, именно вспомогательные исторические дисциплины могут в этом помочь. Эти науки не просто служат подспорьем для историка, они позволяют по-новому увидеть мир вполне обыденных явлений культуры, сделать историю ближе и понятней, заинтересовать и увлечь ею. Кроме того, именно вспомогатель-ные исторические науки делают историю точной наукой, а не пространством для идеологических баталий и политизированных интерпретаций тех или иных собы-тий российской и зарубежной истории.

Последние годы ознаменовались активными поисками методик и технологий, позволяющих значительно повысить эффективность обучения истории. Сейчас не-малая роль в этом отводится факультативным занятиям, элективным курсам. Но, на мой взгляд, все-таки кружковая работа позволяет добиться максимального эф-фекта, т.к. в рамках кружка можно применять разные технологии: исследователь-скую и проектную деятельность, ИКТ, использовать индивидуальные и групповые формы работы, разные методы и приемы, а также формы занятий.

Таким образом, вспомогательные исторические дисциплины могут стать дейст-венным фактором приобщения учащихся к истории и культуре, воспитания уважи-тельного отношения к прошлому, к тому великому культурному наследию, которое вошло в нашу повседневную жизнь.

Данная программа рассчитана не пассивное усвоение школьниками готовых зна-ний, а на сотрудничество и сотворчество учителя и ученика. Познавая историчес-кую действительность, изучая уже известные исторические события, но с привле-чением вспомогательных исторических дисциплин, учащиеся начинают понимать, что изучение прошлого – это важная и очень интересная часть их школьной жизни. И, казалось бы, уже знакомые из школьного курса истории события приобретают совершенно другую окраску, а многие непонятные моменты становятся простыми и понятными.

В данном курсе учащиеся познакомятся с палеографией, нумизматикой, сфрагис-тикой, геральдикой, исторической метрологией, хронологией, ономастикой, гене-алогией и другими дисциплинами. Каждая из этих дисциплин своеобразна и имеет свой объект и предмет изучения, цели и задачи каждой из этих наук разные.

Но все вместе они помогают воссоздать историческую картину становления славянской письменности, эволюции денежного обращения, развития государственной симво-лики (печати и гербы), изменения системы мер и весов, трансформации систем из-мерения времени, модифицирования состава русского именника, происхождения различных родов и семей. Из курса вспомогательных исторических дисциплин уча-щиеся узнают о графике букв, украшениях, орнаменте в русских летописях и пись-менных источниках, об истории утверждения в нашей стране десятичной денеж-ной системы, об истории происхождения таких символов, как двуглавый орел и всадник, поражающий копьем змея, познакомятся с системой древних мер длины (пядь, локоть, сажень, аршин), веса (пуд, золотник, фунт), жидких и сыпучих тел (кадь, четверть, ведро, корчага).

Все дисциплины, кроме хронологии, изучаются, в основном, на российском материале. Хронология – единственная дисциплина, в которой рассматриваются самые известные мировые системы исчисления времени. В разделе «Ономастика» учащиеся познакомятся с происхождением российских географических названий, имен, фамилий и псевдонимов, рассмотрят названия сво-ей местности. Генеалогия и системы социального этикета покажут, как в разные времена структурировалось общество, попробуют свои силы в составлении генеа-логического древа своей семьи.

— пробудить интерес к истории как науке через знакомство с вспомогательными историческими дисциплинами.

— познакомить учащихся с разными вспомогательными историческими дисципли-нами;

— развивать умения самостоятельно работать с исторической, справочной, энцикло-педической литературой, ресурсами Интернета;

— создавать условия для развития творческих способностей учащихся, развивать умение работать в группах, отстаивать свою точку зрения;

— воспитывать чувство сопричастности к прошлому как основе становления истори-ческого сознания.

Общими принципами отбора содержания материала являются:

— доступность для учащихся средней школы;

— реалистичность с точки зрения возможности усвоения основного содержания программы (она может быть изучена в отведенное количество часов);

— инвариантность содержания (программа применима для учащихся, которые заин-тересованы в изучении истории, с учетом их уровня знаний, умений, навыков);

Возможные виды деятельности

— анализ исторической литературы и исторических источников;

— подготовка и обсуждение докладов учащихся;

— подготовка мультимедийных презентаций;

— изучение генеалогических таблиц, составление генеалогического древа семей учащихся;

— составление словаря топонимов своей местности;

— анализ гербов, составление герба своей семьи;

— изучение денежных знаков;

— участие в викторинах, олимпиадах, творческих конкурсах и т.д.;

— экскурсии в музеи, библиотеки и др.;

Сроки реализации программы

Данная программа рассчитана на 2016-2017 учебный год. Рассчитана программа на 35 часов (35 недель по 1 часу в неделю).

Таким образом, данная программа призвана развивать личность ребенка путем ак-тивизации познавательных способностей и реализации их устойчивого интереса к исторической науке.

Данная программа рассчитана на учащихся 5-11 классов, которые действительно интересуются российской и всемирной историей, не ограничиваясь рамками школьного курса.

Численность учащихся в группе: 10 человек (для первого года обучения).

Состав детей постоянный, на основе добровольности и желания детей.

Режим занятий кружка: один раза в неделю, продолжительность занятий по 1 часу.

Таблица 1. Образовательные технологии

Группа образовательных технологий

Технологии поддержи-вающего обучения (тради-ционного обучения)

Технология разноуровнего обучения

Технологии развивающего обучения

Технология проблемного обучения

Технология проектного обучения

Технология учебной дискуссии

Технология учебной деловой игры

Таблица 2. Педагогические технологии

Группа педагогических технологий

Объяснительно-иллюстративные технологии обучения

Технологии на основе акти-визации и интенсификации деятельности учащихся

Технологии на основе эф-фективности управления и организации учебного про-цесса

Технология уровневой дифференциации обучения на основе обязательных результатов

Технология индивидуализации обучения

Компьютерные (новые информационные) технологии обучения

Формы организации занятий

Сущность данной программы предусматривает организацию учебного про-цесса во взаимосвязанных и взаимодополняющих формах:

— теоретические занятия, где учитель объясняет новый материал, а затем вместе с учащимися закрепляет его на конкретных примерах;

Применяются как индивидуальные, так и групповые методы работы.

Введение (1 ч.). Вспомогательные исторические дисциплины: палеография, метро-логия, хронология, сфрагистика, геральдика, нумизматика, генеалогия, ономастика. История развития вспомогательных исторических дисциплин России. Практичес-кое использование вспомогательных исторических дисциплин.

Тема 1. Проектная и исследовательская деятельность (1 ч.)

Исследовательский проект. Формы и методы исследовательской работы. Типы проектных работ. Требования к оформлению работ. Критерии защиты работы.

Те-матика индивидуальных проектных и исследовательских работ. Знакомство с пра-вилами выступления и защиты своих работ.

Тема 2. Палеография (3 ч.).

Предмет палеография и её важнейшие задачи. Палеографические методы иссле-дования. Внешние признаки рукописных источников. Этапы возникновения пись-менности у восточных славян. Кириллица и глаголица. Рукописные источники Древ-ней Руси и Российского государства.

Материал письма. Графика. Украшение руко-писей.

Практическая часть: проект «Страница рукописи».

Основные понятия темы: палеография, графика, титло, миниатюра, вязь, устав, полуустав, скоропись, пергамен, заставка, инициал, колофон, водяные знаки – вержер и пантюзо, штемпель.

Тема 3. Нумизматика (3 ч.).

Предмет и методы нумизматики. Основные задачи нумизматики. Понятие и функции денег. Виды денег и появление монет. Связь нумизматики с другими вспо-могательными историческими дисциплинами.

Естественно-научные методы иссле-дования монет.

Практическая часть: составление презентаций «Денежная система России», «Денежные системы стран мира», «Из истории денег».

Основные понятия темы: нумизматика, бонистика, «безмонетный период», моне-та, купюра, ассигнация, гривна, копейка, рубль, куна, веверица, грош, алтын.

Тема 4. Сфрагистика (3 ч.).

Предмет, методы, задачи сфрагистики. Этапы развития сфрагистики как науки. Классификация печатей. Княжеские печати. Церковные печати.

Печати современ-ной России.

Практическая часть: проект семейной печати.

Основные понятия темы: сигиллография, печать, штамп, булла, тамга, вислые печати, прикладные печати, гемма.

Тема 5. Фалеристика (3 ч.).

Предмет, задачи, методы фалеристики. Происхождение наград. История наград. Награды Древнерусского государства и царской России. Советские награды.

Осо-бенности орденов и медалей современной России.

Практическая часть: проект медали (ордена); составление презентаций «Ордена и медали Российской империи», «Советские ордена и медали», «Ордена и медали Российской Федерации».

Основные понятия темы: фалеристика, орден, медаль, статус, аверс и реверс.

Тема 6. Геральдика (3 ч.).

Предмет, задачи, методы геральдики. Происхождение гербов. Теоретическая и практическая геральдика. Виды щитов. Эмблемы.

Цветовая гамма герба. Деление щита. Геральдические фигуры. Девиз.

Практическая часть: проект составления семейного герба (герба школы, герба села).

Основные понятия темы: геральдика, герб, гербовник, девиз, эмблема, герольдмейстер.

Тема 7. Метрология (3ч.).

Предмет, задачи метрологии. Значение метрологии для анализа исторических источников. Методы. Основные метрологические термины. Источники метроло-гии.

История русской метрологии. Меры веса, длины, жидкостей, сыпучих тел, площади,

Практическая часть: решение метрологических задач.

Основные понятия темы: метроном, берковец, четверть, кадь, золотник, аршин, сажень, штоф, верста, фунт и др., метрическая система мер.

Тема 8. Вексиллография (3 ч.).

Вексиллография – вспомогательная историческая дисциплина. Знамя, его состав-ные части. Хоругвь. Штандарт. Флаг.

История флага. Современный флаг России.

Практическая часть: проект флага села (района, области).

Основные понятия темы: хоругвь, штандарт, знамя, флаг, стяг.

Тема 9. Генеалогия (3 ч.).

Предмет, задачи генеалогии. Методика генеалогического исследования. Составление генеалогических таблиц. Источники генеалогии. Русская генеалогия.

Системы социального этикета (звания, чин, титул, награды и.т.п.).

Практическая часть: проект семейного генеалогического древа.

Основные понятия темы: роспись, системы социального этикета.

Тема 10. Хронология (3 ч.).

Предмет, задачи хронологии. Основные понятия хронологии. Единицы счета времени. Древнейшие календари. Русская система счета времени.

Славянский календарь.

Практическая часть: определение даты исторического события; составление презентаций «Древнейшие календари», «Календари Древнего Рима», «Русская система счета времени».

Основные понятия темы: календарь, год, сутки, неделя, григорианский и юлианский календарь, поясное время.

Тема 11. Историческая ономастика (5 ч.).

Предмет и задачи исторической ономастики. Разделы ономастики. Форманты. Субстрата. Топонимика и микротопонимика. Этнонимика. Историческая антро-понимика. Система личных имен.

Псевдоним. Способы построения псевдонимов.

Практическая часть: составление презентаций «Происхождение русских имен», «Происхождение русских фамилий», «Из истории псевдонимов»; составление словаря личных имен (фамилий).

Основные понятия темы: онома, топоним, именник, внутрисемейные имена, прозвище, фамилия, псевдоним, аллоним, криптоним, контаминация, койноним, калька, анаграмма.

Итоговое занятие (1 ч.)

Требования к уровню подготовки учащихся

В результате освоения теоретической и практической частей курса учащиеся должны

— приемы и методы научно-исследовательской и проектной работы;

— основные исторические понятия и термины

— самостоятельно ориентироваться в различного рода исторической информации, исторических источниках, их содержании;

— читать схемы, работать с иллюстрациями, документами;

— освоить методы научно-исследовательской работы;

— использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для презентации результатов познавательной и практической деятельности.

Источник: nsportal.ru

Внеклассное мероприятие. Интеллектуальная игра «Что, где, когда?»

Оборудование: игровое поле: название секторов, динамическая стрелка, конверты с заданиями, изображения животных, черный ящик с заданиями, таблички с названиями игры и команд, эмблемы, аудикассета “голоса животных”.

Костина Ольга Алексеевна

Содержимое разработки

ОКОУ «Обоянская школа – интернат»

Воспитатель: Костина О. А.

-развивать познавательные способности обучающихся.

-активизировать познавательную деятельность, расширять объем природоведческих знаний;

-формировать навыки овладение правилами игры, развивать логическое мышление, сообразительность, память, внимание, интеллект, любознательность, правильную конструктивную речь;

-воспитывать любовь к природе, желание охранять и беречь её;

-воспитывать взаимопомощь и взаимовыручку.

Оборудование: игровое поле: название секторов, динамическая стрелка, конверты с заданиями, изображения животных, черный ящик с заданиями, таблички с названиями игры и команд, эмблемы, аудикассета “голоса животных”.

I. Организационный момент

Подготовить игровое поле: разложить название секторов, конверты с заданиями и установить вращающуюся стрелку. Подготовить игроков: команды придумывают название, выбирают эмблемы (заранее). Команды усаживаются за столом вокруг игрового поля.

II. Сообщение цели и темы игры. Слайд1.

Здравствуйте, уважаемые игроки и гости! Желаю всем сегодня отличного настроения и радостных побед! Мы проводим интеллектуальную игру для знатоков природы “Что? Где? Когда?” За столами собрались участники игры — это ребята из других классов.

Они должны проявить эрудицию, остроумие, сообразительность и смекалку, а также быть очень внимательными и дружными, чтобы прийти к победе. Давайте с ними познакомимся.

III. Представление команд Слайд 2-3.

Команда “Человек и природа”.

Капитан: Кудрявцева Настя.

Команда “Юные натуралисты”.

Капитан: Петросов Росим.

IV. Сообщение правил игры.

Приветствую всех членов команд и желаю вам победить. Итак, игроки готовы? Внимательно послушайте правила игры.

- Игра состоит из 10 раундов. Каждый раунд соответствует указанному стрелкой названию сектора на игровом поле.

- В каждом секторе располагаются конверты с заданиями: письма ваших друзей — животных.

- На обдумывание и обсуждение задания команде дается указанное время, когда игрокам разрешается общаться между собой.

- После обсуждения вопросов отвечать имеет право либо капитан команды, либо игрок, уверенный в правильности своего ответа.

- Подводить окончательные итоги игры и анализировать ваши ответы будет компетентное жюри (представление членов жюри).

- Разрешается вращать барабан капитанам команд по очереди.

Раунд II Сектор 2 “Лесные ягоды” Слайд 5. Попугай Кеша предлагает вам свои веселые загадки о своих лесных друзьях. Каждой команде — по 3 загадки. Отгадайте загадку — напишите отгадку. Команда 1. Задание 1. 1) Не дровосек, не плотник, а первый в лесу работник. (Дятел) 2) Трав копытами касаясь,

Ходит по лесу красавец,

Ходит смело и легко,

Рога раскинув широко. (Лось) 3) Озорной мальчишка

В сером армячишке

По двору шныряет,

Крохи собирает. (Воробей) 4) Просклонять слово воробей. Команда 2 Задание 1 1) Листья падают с осин,

Мчится в небе острый клин. (Журавли) 2) За деревьями, кустами

Промелькнуло быстро пламя:

Промелькнуло, пробежало,

Нет ни дыма, ни пожара. (Лиса) 3) В воде родилась, а в ней мало бывает. (Лягушка) 4) Просклонять слово лиса.

Раунд III Сектор 3 “Отгадай по описанию” Слайд 6. Забавный пес Барбос прислал для вас, уважаемые знатоки, интересное задание. Оно называется “Отгадай по описанию”. Каждой команде предлагается по 2 текста — описание животного и растения. Догадайтесь по описанию, о ком идет речь? Команда 1. Задание 1. 1) Сюда, под старый ореховый куст, он пришел под утро “с жиров”.

Там, тревожно прислушиваясь, он обгладывал молодые побеги ивы, осины. Пожировав, он начал петлять, потом отпрыгнул раз, другой в сторону, снова спетлял и залег под куст головой к ветру — уснул, не закрыв глаза. (Заяц) 2) Сегодня полянка золотисто-желтая от цветов, завтра — бело-пушистая. Желтые цветы превращаются в белые “головки”, а с “головок” сметают легкие пушинки. (Одуванчики) Задание 2. Назвать как можно больше растений.

Команда 2. Задание 1. 1) Снаружи жилище этих трудолюбивых насекомых — просто куча хвоинок и мелких веточек. А внутри — настоящий многоэтажный город с улицами, переулками, перекрестками. Кто жители этого “города”? (Муравьи) 2) Верхняя сторона листьев этого растения — холодная, как злая мачеха в сказке, а нижняя — теплая и нежная, как родная мать. Как называется этот цветок? (Мать-и-мачеха) Задание 2. Назвать как можно больше животных.

Раунд IV Сектор 4 “Звуковая пауза”. Слайд 7. В игру со знатоками вступает Поросюшка Дуня, которая прислала нам звуковое письмо с заданиями: 1) Внимание, знатоки! Возьмите лист бумаги и ручки. Сейчас вы услышите голоса различных животных. Ваша задача — услышать и записать как можно больше названий животных, голоса которых вам знакомы.

2) Вспомнить, как можно больше песен о животных и растениях.

Раунд V. Сектор 5 “Экологические задачи”. Слайд 8. В этом секторе в борьбу с игроками вступает царь зверей — Лев. Он предлагает командам знатоков обсудить и решить экологические задачи. Команда 1. Задание 1. Ребята вырыли под кустом яму и сложили в нее весь мусор, который появился после их отдыха.

В Вадим ходил по поляне с пустой жестяной банкой в поисках чего-либо подходящего, чтобы завернуть ее и положить в рюкзак. — Что ты носишься с этой банкой? — услышал он. — Брось ее в воду — и дело с концом. Подумайте, что ребята сделали неправильно, исправьте их ошибки. Объясните. Задание 2. Рассказать таблицу на «4» Команда 2 Задание 1 — Вот и кострище есть.

Давайте сделаем здесь костер, — предложил Алик. — Зачем здесь? Идемте вот под то дерево, там удобнее, — возразили девочки. Мальчики пошли туда, куда они показали, выкопали яму, а землю откинули подальше, чтобы не мешала. Подумайте, что ребята сделали неправильно, исправьте их ошибки. Объясните.

Задание 2. Рассказать таблицу на «5».

Раунд VI Сектор 6. Конкурс капитанов. Слайд 9. “Петушки распетушились, но подраться не решились!” В секторе 6 соревнуются в знаниях 2 капитана — 2 петушка. (Можно надеть маски — шапочки) — Капитаны бьются в блицтурнире “Вопрос — ответ”. Кто из петушков даст больше верных ответов? Вопросы для капитана команды №1.

- У каких деревьев осенью листья красного цвета? (клен, рябина, осина)

- Какая птица не вьет гнезда и не высиживает птенцов? (кукушка)

- Какой осенний месяц следует за августом? (сентябрь)

- Сколько ног у паука? (8)

- Умываются ли звери? (да)

- Какие грибы получили название деревьев, под которыми растут? (подосиновик, подберезовик)

- Какое ядовитое растение ты знаешь? (вороний глаз, вех, белена, дурман)

- Какой цветок весной появляется из — под снега? (подснежник)

- Почему яркую божью коровку птицы не клюют? (едкая жидкость)

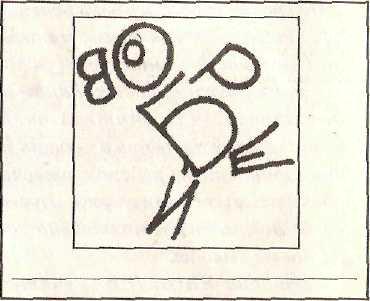

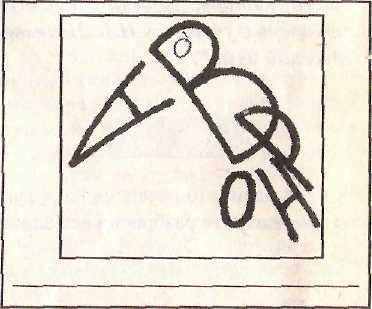

Задание 2. Расшифруй слова . Слайд 10.

Ответ: воробей. Ответ: ворона.

Ответ: воробей. Ответ: ворона.

- Кто на себе свой дом носит? (улитка)

- У каких деревьев вместо листьев иголки? (сосна, ель, кедр, пихта, лиственница)

- Птенцы какой птицы не знают свою мать? (кукушка)

- У какого растения семена напоминают парашюты? (одуванчик)

- Назови животное леса, у которого есть рога? (лось, олень, лань)

- Какое хвойное дерево сбрасывает на зиму свои листья? (лиственница)

- Какие ягоды мы собираем в лесу? (землянику, бруснику, чернику, костянику)

- Какие несъедобные, ядовитые грибы ты знаешь? (мухомор, бледная поганка, сатанинский гриб, свинушка)

- Назови всеядное животное? (медведь)

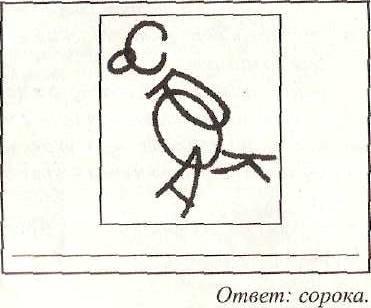

Задание 2 Расшифруй слова:

Ответ: снегирь.

Ответ: снегирь.

Раунд VII Сектор 7 “Край родной”. Слайд 11. Свои вопросы в родном крае для знатоков прислала в письме рыжая красавица Лисица, каждая команда получает свои вопросы и задания. Команда 1. Задание 1. 1. Кого называют хозяином тайги? (медведь) 2. Смола каких деревьев обладает лекарственными свойствами? (лиственница, кедр) 3. Каким грибом лечится лось? (мухомором) Задание 2 4. Составить как можно больше слов из слова «природа».

Команда 2. Задание 1. 1. Каких змей можно встретить в наших краях? (уж, гадюка) 2. Назовите древесные грибы, которые растут на деревьях в нашем лесу? (гриб чага, березовый кап, трутовик) 3. Красивый цветок, но ядовитый. Злой, лютый, как говорят о нем в народе. (лютик) Задание 2. Составить как можно больше слов из слова «природа».

Раунд VIII Сектор 8 “Черный ящик”. Слайд 12. Внести черный ящик! Что же в нем? Откроем!

Это запасливая белочка для вас приготовила задания: На стол игрокам ставится кастрюля (без крышки). 1.Вопрос: «Представьте себе, что эта кастрюля – самая большая в мире. В неё поместятся не только щи и каша, но и всё на свете: столы, стулья, дома, трамваи, города и даже все планеты. Но, всё-таки есть один предмет, который никогда не поместится в эту кастрюлю. Что за предмет в чёрном ящике?»

Ответ: крышка от кастрюли. Вопрос 2. Об этом предмете известно следующее: «Незнайка утверждал, что она меньше солнца.

Для Дюймовочки она была не меньше озера.

А для нас с вами она не больше блина.

Что находится в чёрном ящике?»

Ответ: тарелка.

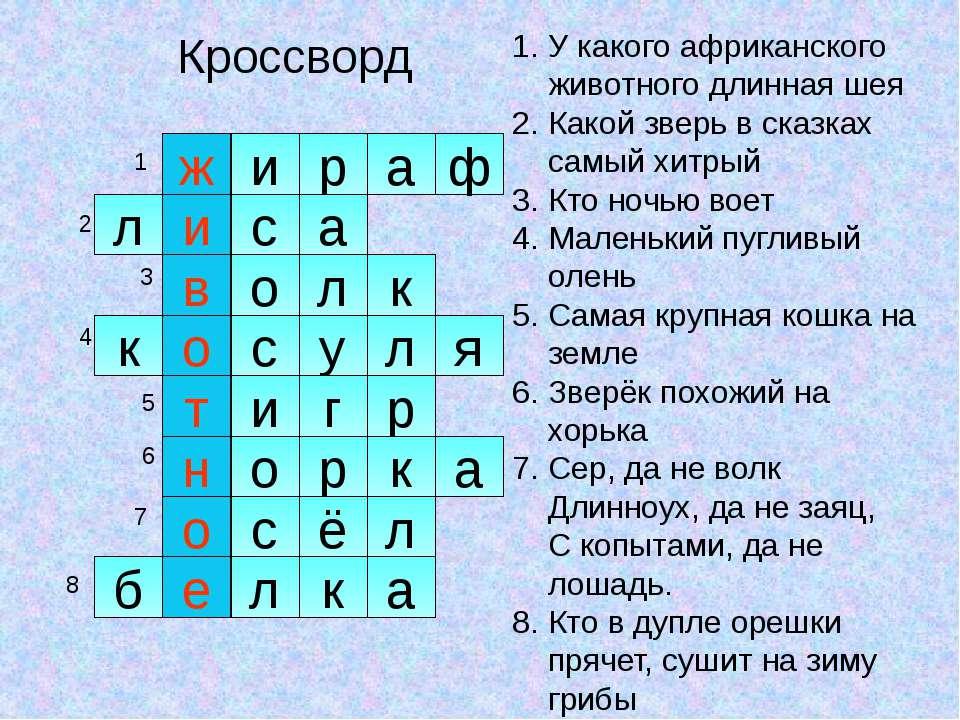

Раунд IX Сектор 9 “Загадочные кроссворды”. Слайд 13. Умный Слоненок приготовил для вас кроссворды. Читайте загадки по порядку и вписывайте отгадки в клеточки по буквам. Прочитайте ключевое слово. Команда 1 Команда 2 Задание 1

Задание 2 — Определить род, число, склонение имен существительных.

Итоги игры. Слайд 14. Наша игра подошла к концу. Знатоки сегодня держались достойно, давали правильные ответы и успешно справились со всеми заданиями своих удивительных друзей. Молодцы!

Жюри подводит окончательные итоги, и мы узнаем победителей сегодняшней игры “Что? Где? Когда?”

Источник: videouroki.net