ЛЕФ (ЛЕВЫЙ ФРОНТ ИСКУССТВ) – литературная группа, возникшая в конце 1922 в Москве и существовавшая до 1929. Возглавлял ЛЕФ В.Маяковский. Членами группы были писатели и теоретики искусства Н.Асеев, С.Третьяков, В.Каменский, Б.Пастернак (порвал с Лефом в 1927), А.Крученых, П.Незнакмов, О.Брик, Б.Арватов, Н.Чужак (Насимович), С.Кирсанов (начинал в Юго-Лефе, с центром в Одессе), В.Перцов, художники – конструктивисты А.Родченко, В.Степанова, А.Лавинский и др. Близок к Лефу был В.Шкловский, тогда теоретик ОПОЯЗа (Общество изучения поэтического языка).

Также по теме:

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЖУРНАЛЫ В РОССИИ

Также по теме:

ЛИТЕРАТУРНЫЕ КРУЖКИ И САЛОНЫ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ

«Искусство – это нарушение шаблона», – так понимали сущность искусства футуристы до революции. В лефовские же времена выясняется, что дело было в том, что «шаблоном», «болотом» являлась дореволюционная действительность, которую и надо было всячески «нарушать». Теперь, после Октября – «практическая действительность» стала «вечно текущей, изменяющейся».

Если разгадаете все 27 загадок, вы настоящий детектив под прикрытием!

Таким образом, полагали теоретики Лефа, была уничтожена вековая грань между искусством и действительностью. Теперь стало возможным принципиально новое искусство – «искусство-жизнестроение». «Сама практическая жизнь должна быть окрашена искусством», – утверждает один из ведущих теоретиков Лефа Третьяков. Живопись – это «не картина, а вся совокупность живописного оформления быта», театр должен превратиться в «режиссирующее быто-начало» (понятие достаточно туманное, но лефовцы, как и футуристы, мало заботились о ясности и доступности изложения), литература должна была сделать любой речевой акт произведением искусства. Растворившись в практической жизни, искусство отменит разделение общества на творцов и потребителей, считали деятели ЛЕФа. «Масса радостно и вольно вдвигается в процесс творчества», – утверждал Н.Чужак.

Даже самые ортодоксальные лефовцы рассматривали теорию «искусства-жизнестроения» как программу-максимум. В качестве же программы-минимум предлагалось «искусство – делание вещи» или иначе «производственное искусство». Невозможно определить этот термин сколько-нибудь точно. Все лефовцы понимали его по-своему.

Однако слово «производственное» рядом со словом «искусство» грело их сердца всех. (И не только лефовцев, почти все официальные эстетики первых послереволюционных лет связывали дальнейшее развитие искусства с развитием производства). Стать ближе к производству, найти свое место «в рабочем строю» – это одна сторона дела. Не менее, а быть может, и более важно было другое: «производственное искусство» – искусство рациональное, оно создается не по вдохновению, а «по чертежам, деловито и сухо». Показательна сама «литературоведческая» терминология Лефа: не «творить», а «делать» (Как делать стихи – название известной статьи Маяковского), не «создавать», а «обрабатывать слова», не «художественное произведение», а «обработанный материал», не «поэт» или «художник», а «мастер». Наконец, «производственное искусство» было чуждо такому пережитку буржуазного искусства, как психологизм (в терминологии лефовцев «психоложество»). «Человек для нас ценен не тем, что он переживает, а тем, что он делает», – писал Брик.

РЕАЛЬНО Крутой тест! НАЙДИ ОТЛИЧИЯ Губка БОБ | БУДЬ В КУРСЕ TV

Также по теме:

ЛИТЕРАТУРНЫЕ КЛУБЫ И ОБЪЕДИНЕНИЯ ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ

Именно в лефовской среде родился и другой, гораздо более распространенный термин – «социальный заказ», вскоре взятый на вооружение многими критиками и литературоведами 1920-х. Это понятие было нарочито противопоставлено «идеалистическому» представлению о свободной воле художника. (Мы не жрецы-творцы, а мастера-исполнители социального заказа). Разумеется, лефовцы, «работники левого революционного искусства», собирались выполнять «социальный заказ» пролетариата.

Если художник есть только мастер-исполнитель «социального заказа» определенного класса определенной эпохи, то тогда, естественно, искусство прошлых эпох есть достояние прошлого. Кроме того, по мнению лефовских теоретиков, все старое искусство занималось «бытоотражательством», тогда как революционное искусство было призвано преобразовывать жизнь. «Пролетариат не может и не будет реставрировать художественные формы, служившие органическими орудиями изжитых исторических социальных систем», – с гордостью заявлял Б.Арватов.

На первый взгляд, подобные теории были продиктованы футуристическим прошлым лефовцев с их призывами сбросить Пушкина с корабля современности. Но вопрос о переоценке классического наследия поднимался не только «левыми» деятелями культуры, дискуссия об отношении к классике в периодике 20-х практически не прекращалась. «Новое время – новые песни» – эта поговорка стала основным творческим принципом многих советских писателей. А лефовцы любили свое время и всячески стремились быть полезными.

Именно это стремление и породило теорию искусства-жизнестроения, призванную расширить рамки традиционного художественного творчества. Но ее реальные воплощения – «производственное искусство» (понимать ли термин как прикладные виды искусства: плакат, агитка и т. д. или как процесс «делания вещи») и «социальный заказ», напротив, безмерно сужают возможности и цели искусства. Такова парадоксальная судьба едва ли не всех лефовских теорий.

В конце 20-х теория «искусства-жизнестроения» была почти забыта, на смену ей пришла теория «литературы факта». Правда, лефовцы постоянно подчеркивали, что «литература факта» – это вовсе и не теория, а реально существующее явление, поддерживаемое ими. И в этом была доля правды.

Искусство непременно деформирует реальный «материал», в то время как «сегодняшнему дню свойственен интерес к материалу, причем к материалу, подданному в наиболее сырьевой форме». Лефовцы вообще призывали похоронить сюжет и заменить его «монтажом фактов». Героями литературного произведения должны были стать реальные люди, а не вымышленные автором образы.

Леф считал, что такие жанры, как роман, повесть, рассказ, безнадежно устарели и не могут быть использованы в деле строительства новой социалистической культуры. На смену им должны придти очерк, газетный фельетон, «человеческий документ». Вообще слово «литература» в теории «литературы факта» существует чисто условно, на самом деле большинство лефовских теоретиков предлагали заменить литературу журналистикой. «Мы не за литературу факта как эстетический жанр… а за литературу факта как метод утилитарно-публицистической работы над сегодняшними проблемами». (Третьяков). Искусство «услаждает» и «оболванивает человека», тогда как «литература факта» информирует и воспитывает.

На смену утопическим призывам сделать искусством любой речевой акт теперь пришли утилитарные заботы о языке газет. Вместо приветствий конструктивистам (именно конструктивизм, как утверждали лефовцы в начале 1920-х, был призван заменить станковую живопись) – пришли «гимны» фотографии. Недавние глашатаи растворения искусства в жизни стали теперь попросту отрицать искусство.

Любопытно, что приверженцы «литературы факта» и фотографии не задумывались над тем, что же такое «факт» и не догадывались, что этот самый «факт» искажается не только искусством, но любой семиотической системой (в том числе языком и даже фотографией). Вообще лефовцы очень любили теоретизировать, но не перегружали себя знакомством с научными теориями (ведь все они были объявлены «буржуазными»).

«Работники» «левого фронта» (точно так же, как «работники» Пролеткульта и других «фронтов», с которыми они постоянно полемизировали), считали, что можно заставить искусство отказаться от исторически сложившихся жанров едва ли не теми же методами, которыми заставили капиталистов отказаться от частной собственности. Если в обществе существует «диктатура пролетариата», то в искусстве, утверждали лефовцы, должна быть «диктатура вкуса».

Об искусстве, основанном на диктатуре, в свое время говорили итальянские футуристы. Они мечтали о новом искусстве, а создали идеологию, обслуживающую фашизм. «Отдельными лозунгами итальянского футуризма мы воспользовались и остались им верны до сего дня», – признавался Брик в 1927. В качестве лозунга, которым удобно было воспользоваться, он приводил высказывание Т.Ф.Маринетти, теоретик футуризма: «… мы хотим восхвалить наступательное движение, лихорадочную бессонницу, гимнастический шаг, опасный прыжок, оплеуху и удар кулака».

«Оплеуха и удар кулака» прочно вошли в «инвентарь» Лефа. Ревностно охраняя чистоту рядов пролетарской литературы, они считали своей почетной обязанностью вовремя дать «оплеуху» тем, «кто пытается провести … сквозь плохо охраняемые „художественные» двери… всяческий вид художественного оппортунизма». Так, «оплеухой и ударом кулака» лефы встретили Зависть Ю.Олеши, рассказы М.Зощенко, романы А.Толстого и многие другие произведения, не соответствующие лефовским теориям.

Сбылось предсказание И.Северянина, сделанное еще в бытность лефов футуристами – Они возможники событий / где символом всех прав – кастет. Увы, «кастет» ударил и по самим лефам. Сгинул в ГУЛАГе С.Третьяков, застрелился В.Маяковский (по причинам отнюдь не только личного характера). Прочно канули в Лету все теории Лефа.

Их несостоятельность выявилась раньше, чем Леф окончательно перестал существовать. Именно по этой причине порвал с Лефом Б.Пастернак, перестали печататься в лефовских изданиях И.Бабель, А.Веселый. А в 1928 выходит из Лефа и его вождь – В.Маяковский.

Печатные органы Лефа.

В начале 1923 Маяковский подает в агитотдел ЦК РКП(б) докладную записку с просьбой разрешить выпускать журнал. В ней подробно излагаются цели задуманного издания: «а) способствовать нахождению коммунистического пути для всех родов искусства; б) пересмотреть идеологию и практику так называемого левого искусства, отбросив от него индивидуальное кривляние и развивая его ценные коммунистические стороны… е) бороться всяческим образом с соглашателями в области искусства, подменяющими коммунистическую идеологию в области искусства старыми, затрепанными фразами об абсолютных ценностях и вечных красотах».

План журнала Левого фронта искусств – «Лефа» – был принят Госиздатом. В марте 1923 вышел первый номер. В редакционную коллегию вошли: Асеев, Арватов, Брик, Кушнер, Маяковский (ответственный редактор), Третьяков, Чужак. Все, кроме Арватова, – бывшие футуристы, сотрудники и авторы футуристических изданий – газеты «Искусство коммуны» и журнала «Творчество».

«Леф» состоял из пяти разделов: 1) Программа. 2) Практика. 3) Теория. 4) Книга. 5) Факты.

Основным и ведущим отделом был, несомненно, отдел «Теория». Кроме многочисленных статей по общим проблемам искусства, работ, посвященных вопросам литературы и языка, «Леф», считая себя объединением всех левых сил, уделял много внимания и вопросам живописи, кино, театра.

Наиболее активными авторами этого раздела были Чужак, Арватов, Третьяков, Брик. Из авторов, не входивших в редколлегию, чаще других печатались М.Левидов и Шкловский. Журнал публиковал работы и других «опоязовцев» (Б.Эйхенбаума, Ю.Тынянова, Б.Томашевского, Л.Якубинского), а также лингвиста Г.Винокура, близкого к ОПОЯЗу.

Журнал предоставлял свои страницы «левым» режиссерам, художникам и т.д. Так, в разделе «Теория» была напечатана декларация Д.Вертова о перспективах развития киноискусства, статья С.Эйзенштейна Монтаж аттракционов и т.д.

Теоретический отдел был «площадкой», на которой «обкатывались» все теории левого фронта, начиная с «искусства-жизнестроения» и кончал обсуждением приемов «делания искусства».

Отдел «программа» обычно состоял из 2–3 декларативных статей. Передовые, написанные чаще всего Маяковским, кратко и броско формулировали то, что подробно и обстоятельно излагалось в отделе «теория». Они должны были «вгрызаться» в сознание, отсюда – парадоксальность построений и лихость стиля.

Принципы лефовской критики (отдел «Книга») излагаются в статье Асеева, открывающей этот раздел в первом номере журнала: «Нам абсолютно чуждо беспристрастие в оценке литературных явлений». Статья состоит из трех частей: первая – «мы рекламируем», вторая – «мы поощряем», третья – «мы гильотинируем». Все литературные явления с легкостью разносятся автором по этим трем рубрикам.

Рецензии на книги по теории литературы и эстетики в лефовском «книгозоре» явно преобладают над рецензиями на беллетристику.

В отделе «Факты» помещались сообщения почти исключительно о фактах художественной жизни. Как правило, это факты «левого» искусства (юбилей В.Мейерхольда, положение во ВХУТЕМАСе и т.д.). Беспристрастие чуждо и этому разделу. Даже стилистически материалы резко отличались от справочно-информационного тона, принятого в новостных сообщениях. Отдел регулярно освещал устные выступления лефовцев, диспуты о «левом» искусстве, здесь публиковались заметки о работе провинциальных группировок Лефа, а также о положении левого искусства за рубежом.

В отделе «Практика» заметно явное (количественное и качественное) преобладание стихов над прозой. Почти в каждом номере выступают Маяковский (Про это, Юбилейное, Рабочим Курска, добывшим первую руду, начало поэмы В.И.Ленин и др.); Асеев (поэма Лирическое отступление и множество стихов); А.Крученых и В.Каменский – с «заумью». Печатается в журнале и Пастернак. Значительное место в «Практике» журнала занимает публикация наследия В.Хлебникова, некоторые произведения которого впервые увидели свет именно на страницах «Лефа».

Проза «Лефа», как правило, «сделана» в соответствии с теориями «левого фронта», и потому мало художественна, мало интересна и ныне прочно и справедливо забыта. (Например, Непопутчица Брика, Незатухающие колебания Кушнера и пр.).

То же самое можно сказать и о драматургии. Пьесы Третьякова, иллюстрация лефовских теорий, звучат (вернее, звучали бы, если б кому-то пришла в голову идея их переиздать или поставить) как смешная абракадабра.

Однако ни проза, ни драматургия журнала не исчерпывались произведениями самих лефовцев. Здесь были напечатаны многие рассказы Бабеля, отрывки из романов Веселого, публиковались пьесы и рассказы зарубежных авторов.

Большое место в «Практике» занимали очерки. Они-то зачастую и были самой интересной прозой номера.

Художественные произведения нередко предварялись теоретическим комментарием. Так, стихотворение Крученых Мороженица богов предлагалось понимать как «опыт использования жаргонной фонетики для оформления антирелигиозных и политических тем», а поэму Маяковского Про это как «опыт полифонического ритма».

Натянутость такого комментария подчас ощущалась и самими сотрудниками журнала. Так, в номере, следующим за тем, где была опубликована поэма Про это, Чужак ругает ее за несоответствие теоретическим принципам «левого фронта». В истории журнала это отнюдь не единственный случай расхождения теории с практикой. Критики журнала замечали гораздо больше подобных неувязок, чем сами лефовцы.

«Практика» журнала не ограничивалась произведениями литературы. В этом отделе регулярно помещались фотографии работ художников-конструктивистов, архитекторов, прикладников. Все это также сопровождалось комментариями, в которых теоретики Лефа подчеркивали, что придают такой «практике» первостепенное значение.

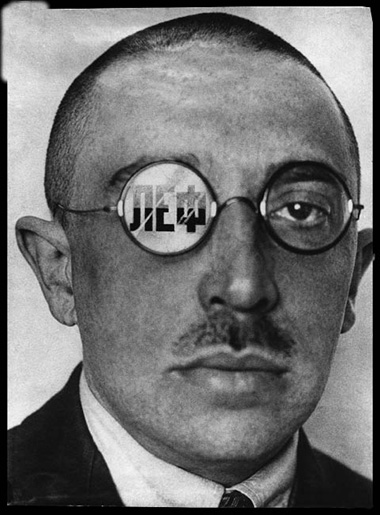

Все обложки журнала выполнены А.Родченко в соответствии с лефовскими представлениями об оформлении книг. Фотомонтаж, индустриальные снимки – все это как бы предупреждало читателя о «производственном» уклоне лефовского искусства.

«Леф» просуществовал недолго. Последний, седьмой, номер вышел в январе 1925. Будучи задуман как периодическое издание, «Леф» уже с 1924 выходил крайне нерегулярно. Официальная причина закрытия журнала – его нерентабельность. Действительно, тираж падал с каждым номером. Однако «были причины и более глубокие.

Журнал все больше внутренне расслаивался», – вспоминал впоследствии Брик. «Леф», по словам В.Маяковского, объединял более двенадцати различных групп: «заумники», производственники, конструктивисты, футуристы, формалисты, группа газетных работников, «драмщики», «теоретики искусства» – и это еще не полный список.

Маяковский, ответственный редактор «Лефа» не хотел рассматривать журнал как некий штаб «левого» искусства, призванный руководить теми, кто считал себя «работником левого фронта». Однако такого принципа придерживались не все сотрудники редакции. Несовместимость основных теоретических положений внутрилефовских группировок, а главное – расхождение лефовских теорий с «практикой» наиболее талантливых авторов – вот главные причины, обусловившие раннюю «смерть» журнала.

Однако журнал «умер» не навсегда. В 1927 появляется «Новый Леф» иежемесячно выходит в течение двух лет. Если «Леф» – «толстый» журнал, то «Новый Леф» по виду напоминает еженедельник (48 страниц). Ответственный редактор, по-прежнему, Маяковский.

Состав редакционной коллегии значительно расширился и пополнился такими именами, как С.Кирсанов, А.Лавинский, Пастернак, Родченко, В.Степанова, Шкловский, Эйзенштейн. В то же время круг авторов значительно сократился, практически ими были только члены редколлегии.

«Новый Леф» не имел столь четкой организационной структуры, как его предшественник, но по-прежнему оставался журналом по преимуществу теоретическим. Однако круг проблем значительно сузился. «Ближе к факту» – вот по существу вся теория «Нового Лефа». Отсюда и практика: почти исключительно очерки, путевые заметки, «человеческие документы» (письма и т.д.). Стихов немного.

А крупных произведений, подобных поэмам Про это или Лирическое отступление, вовсе нет – только две главы из поэмы Хорошо! и небольшой отрывок из пастернаковского Лейтенанта Шмидта. Несколько раз журнал печатал стихотворения Маяковского, Асеева, П.Незнамова, Кирсанова. Столь характерная для «Лефа» «заумь» ни разу не встречается в «Новом Лефе».

Если «Леф» стремился объединить все «левые» течения, то «Новый Леф» оказался узкогрупповым изданием. На его страницах можно обнаружить и выпады против ранее дружественных группировок. Те, в свою очередь, не приняли «Новый Леф». «Ныне ВАПП – против «Лефа». Конструктивисты – против. Перевальцы – против. «Кузница» – против.

Против него настоящий левый фронт», – писал редактор «Красной нови» В.Полонский.

Заглавия статей и рецензий о «Новом Лефе» красноречиво говорят об их содержании – Леф или Блеф, Дело о трупе и пр.

Когда в августе 1928 порывает с Лефом и «Новым Лефом» Маяковский, вместе с ним покидают журнал Асеев, Брик, Кирсанов, Родченко, Жемчужный. «…мелкие литературные группировки изжили себя…», – так объяснил свой поступок сам В.Маяковский.

Несколько месяцев журнал еще выходит под редакцией Третьякова, но хиреет и «умирает» – уже навсегда.

Людмила Поликовская

Источник: www.krugosvet.ru

Футуризм и ЛЕФ

Если говорить об утилитаристах, то наиболее крайние позиции на этом фланге занимали футуристы. Футуризм, искусство будущего, как мыслили его теоретики, сложился еще в 1910-е годы, но не имел тогда четкой организационной структуры. Существовало несколько групп: эгофутуристы (И.Северянин, И.Игнатьев, В.Гнедов, П.Широков), Центрифуга (Б.Пастернак, Н.Асеев, С.Бобров), кубофутуристы (Давид и НиколайБурлюки, В.Хлебников, В.Маяковский, В.Каменский, А.Крученых). Именно кубофутуристы выпустили два сборника, эпатирующие литературную общественность: “Дикая луна” и “Пощечина общественному вкусу”.

Революцию футуристы приняли охотно — в сущности, они были единственными представителями творческой интеллигенции, согласные сотрудничать с новой властью. Этим объясняется и государственная поддержка, которую получили они в первой половине 20-х годов. В частности, газета “Искусство коммуны”, издававшаяся Наркомпросом (Народный комиссариат просвещения), целиком принадлежала футуристам. Особую слабость к ним испытывал нарком просвещения А.В.Луначарский, что даже вызывало раздражение Ленина, который предлагал “Луначарскогосечь за футуризм”.

В конце 1922 г. в Москве возникает группа ЛЕФ (левый фронт искусства), основанная футуристами и воспринявшая и развившая в новых культурно-исторических условиях 1920-х годов футуристическую идеологию. Во главе ЛЕФа становится В.Маяковский, а ее членами – Б.Пастернак, Н.Асеев, С.Третьяков, В.Каменский, А.Крученых, О.Брик, Б.Кушнер, В.Перцов. Они издают журналы “ЛЕФ” (1923-1925) “Новый ЛЕФ” (1927-1928). В 1929 г. Маяковскийсовершает ошибку, ставшую, возможно, роковой для его жизни — переходит в РАПП, и ЛЕФ как группировка практически перестает существовать.

Идейно-эстетические посылки, разработанные теоретиками ЛЕФа Н.Чужаком, В.Перцовым, О.Бриком, Б.Арватовым, выражены в манифесте “Перспективы футуризма”, опубликованные в журнале “ЛЕФ” в 1923 г.

Эстетические взгляды футуристов определялись теорией “ искусства-жизнестроения ”, которая трактовала художественную деятельность как временную форму деятельности организационной, единственная функция которой состояла в скорейшем приближении новых форм общественного бытия. Искусство и литература, утверждал Н.Чужак, «есть только количественно-своеобразный, временный, с преобладанием эмоций, метод жизнестроения и, как таковой, не может остаться не изолированным, ни тем более длительно самостийным – в ряду других подходов к строению жизни… Искусство сольется с жизнью, искусство проникнет в жизнь.

А значит – не может быть ни какого-то особого занятия искусством, даже понимаемым как «труд», ни – каких-то особых от едино-слиянных с жизнью «произведений искусства», специально, как таковых, сделанных» [55] . Так была сформулирована задача “заставлять Пегасов возить тяжелые вьюки практических обязанностей агитационно-пропагандистской работы”.

Это был явно утилитарный подход, низводящий искусство до уровня агитки или дизайна, однако теоретики организации именно в этом видели будущее искусства. «Это наша эпоха выдвинула лозунг – искусства как жизнестроение, упершийся конкретно в лозунги искусство производства и искусство быта. В литературе это расшифровывается как прямое участие писателя в строительстве наших дней (производство, революция-политика, быт) и как увязка всех его писаний с конкретными нуждами… новая наука об искусстве предполагает изменение реальности путем ее перестройки… Отсюда – и упор на документ. Отсюда – и литература факта. Факт есть первая материальная ячейка для постройки здания, и – так понятно это обращение к живой материи в наши строительные дни!» [56] .

Прикладническая трактовка искусства приводила лефовцев к теории “ литературы факта ”, утверждавшей в качестве важнейшей и единственной функции литературы распространение производственного опыта: художественная литература замещалась документалистикой. За этим следовала жанровая теория Лефа: отрицание крупных жанровых форм, пророчество скорой гибели романа (у рабочего нет времени читать длинные выдуманные истории), утверждение малых документальных жанров — очерка, заметки, корреспонденции. «Литература факта, — продолжал Н.Чужак, — это: очерк и научно-художественная… монография; газета и факто-монтаж; газетный и журнальный фельетон (он тоже многовиден); биография (работа на конкретном человеке); мемуары; автобиография и человеческий документ; эссе; дневник; отчет о заседании суда, вместе с общественной борьбой вокруг процесса; описание путешествий и исторические экскурсы; запись собрания и митинга, где бурно скрещиваются интересы социальных группировок, классов, лиц…» [57] . Площадкой, где создается новая художественная литература, с точки зрения Чужака, должна была стать ежедневная газета, где найдут себя нынешние писатели: «Мы уже наблюдаем явную тягу корифеев беллетристики в газету, и – нужно только самим работникам газеты побороть остатки организационной косности и, осознав необходимость сдвига от газеты, как копилки фактов, к ежедневному монтажу документальных фактов, распахнуть двери газеты для надежнейших художников слова – для того, чтобы новая работа поглотила ряд серьезных мастеров, гуляющих сейчас в принципиальных бездельниках и занимающихся осознавательством придуманных фактов. Люди наглодались по живому факту, и нужно дать им настоящую работу. Давайте перестроим их в плане жизнестроения!» [58] .

В сущности, теория литературы факта и последовавшее за ней отрицание художественного вымысла на деле приводили к отказу от типизации, от создания художественного образа. «Лефовская апелляция к «конкретному факту» — это прямое стремление ограничить метод человеческого познания внешнего мира вульгарным и поверхностным эмпиризмом» [59] , — указывал лефовцам один из их оппонентов А.Тарасенков, выступая с рецензией на составленный ими сборник «Литература факта», но не был услышан.

Все это приводило к низведению личности художника до уровня подмастерья, который получает определенный социальный заказ своего (или чужого) класса и художественно воплощает не им выработанные идеологические классовые построения. “Вот задача футуризма, — говорилось в манифесте. — Должен создаваться человек-работник энергичный, изобретательный, солидарно-дисциплинированный, чувствующий на себе веление класса-творца, и всю свою продукцию отдающий немедля на коллективное потребление”. Именно так мыслился писатель: его труд становился анонимным, как труд рабочего или ремесленника, лишался авторства и был значим лишь действием, производимым на психику и сознание рабочего: «В этом смысле футурист должен быть менее всего собственником своего производства… Самоутверждение мещанское, начиная от визитной карточки на двери дома, до каменной визитной карточки на могиле, ему чуждо, его самоутверждение в сознании себя существенным винтом своего собственного коллектива. Его реальное бессмертие – не в возможном сохранении своего собственного буквосочетания, но в наиболее широком и полном усвоении его продукции людьми. Не важно, что имя забудут, — важно, что его изобретения поступили в жизненный оборот…».

Это формировало и концепцию личности, предложенную литературе лефовцами: они утверждали дисциплинированного работника, вся ценность которого определялась тем, насколько он ощущал себя “существенным винтом своего производственного коллектива”. Перевальцы, оппоненты ЛЕФа, иронично называли его “отчетливо функционирующим человеком”, видя в подобной концепции личности «апологию дисциплинированной машины».

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник: studopedia.ru

Идеология и практика ЛЕФа: история одной утопии

Почему левому искусству в стране победившей революции был отпущен столь недолгий срок? «Театр.» решил ответить на этот вопрос, обратившись к истории ЛЕФа и его скоротечного романа с советской властью.

Группа «ЛЕФ» (Левый фронт искусств) возникла в 1923 году и ненадолго собрала под одной крышей Владимира Маяковского, Осипа Брика, Николая Асеева, Бориса Арватова, Виктора Шкловского, Сергея Третьякова. Это главные действующие лица, сплошь футуристы и пролеткультовцы. А еще — Александр Родченко, вместе с Маяковским работавший над «Окнами РОСТА» и обложками журналов «ЛЕФ», архитектор Антон Лавинский, филолог Николай Чужак. Все они, вступив в ЛЕФ, как в партию, ожесточенно боролись за новое искусство.

ЛЕФ придумал Маяковский. Попросив у Наркомпроса в 1921 году разрешение на организацию издательства, он в итоге решил выпускать журнал, который так и назывался «ЛЕФ» и который стал платформой для обсуждения новой эстетики. Лефовский орган (он издавался с 1923-го по 1925-й, потом с 1927-го по 1928 годы; второй раз под названием «Новый ЛеФ») сразу обнародовал программу. В театре это конструктивизм, а не «станковая живопись», сценарий, а не пьеса, прозодежда, а не исторические костюмы, Мейерхольд, а не Станиславский. Новую коммуникацию между зрелищем и публикой сформулировал Маяковский в «Мистерии-буфф», первой и главной революционной пьесе:

Сиди, мол, смирно,

прямо или наискосочек

и смотри чужой жизни кусочек.

Смотришь и видишь —

гнусят на диване

тети Мани

да дяди Вани.

А нас не интересуют

ни дяди, ни тети —

теть и дядь и дома найдете.

Мы тоже покажем настоящую жизнь,

но она

в зрелище необычайнейшее

театром превращена.

Если коротко, идеология лефовцев есть отрицание художественного вымысла и презрение к «творческой индивидуальности». В идеале все должно быть полезным, и искусство тоже.

Предлагается брать факт и, не обрабатывая, а точнее, не высасывая из пальца «свободные» рифмы и «обобщающие» образы ((Брик О. Против «творческой» личности // Литература факта: Первый сборник материалов работников ЛЕФа. М., 2000. С. 77–79.)), излагать его на бумаге. Скажем, описывать историю конкретного завода, а не абстрактного. Это пишет в своих статьях конца 1920-х Осип Брик.

Другой знаменитый лефовец — Сергей Третьяков, драматург, соратник Мейерхольда, первый переводчик Брехта на русский — уточняет: новое искусство факта должно смыкаться с научной биологией, а не следовать комфортному режиму старого «психологического романа».

Совершить переход через пустыню на страницах романа легче, чем заставить домком поставить мусорные ящики на черной лестнице ((Третьяков С. Ближе к газете // Литература факта. С. 220.)).

Нужно учиться видеть людей и вещи «производственными» глазами ((Третьяков С. Сквозь протертые очки (Путевка) // Литература факта. С. 235.)), постановляет Третьяков и пишет на документальном материале скандальную пьесу «Хочу ребенка» про сексуальную свободу в Советской республике. Наконец, Виктор Шкловский, основатель формального анализа в литературе, декларирует необходимость каждому писателю иметь в запасе настоящую профессию.

«Заниматься только одной литературой — это даже не трехполье, а просто изнурение земли» ((Шкловский В. О писателе и производстве // Литература факта. С. 195.)), —

заявляет он и поясняет: каждый начинающий художник должен иметь собственное отношение к вещам, а это значит не «авторское видение», а способность видеть вещи «как неописанные». Вовсе необязательно, добавляет Шкловский, автору быть при этом наивным, ничего не понимающим чудаком, приехавшим в чужой город. Напротив: хорошо бы знать, как завязывается узел на веревке, и уметь этот процесс описать. ЛЕФ — это призыв изучать жизнь, быть «киноглазом», как это делал Сергей Третьяков, задолго до появления «вербатима» разрабатывавший технику биоинтервью.

Но есть и отличия.

Doc-театр в его российском варианте — это наследие британских прародителей, придумавших «вербатим» в годы премьер-министерства Маргарет Тэтчер. По сути, Doc — лицо нового российского гуманизма: он априори за обиженных, несправедливо осужденных, преследуемых законом, невинно убитых. А быть на стороне обиженных в сегодняшней России означает быть против власти. ЛЕФ же был с теми, кто сверг прежнюю власть и строил новую.

Формализм, как и было сказано

Чистой воды эстетство, скоро переименованное в ругательное «формализм», стало важной чертой ЛЕФа: в журнале громят Горького за старомодность формы, Пильняка — за незнание реальности, Всеволода Иванова уличают в плагиате, а над Алексеем Толстым и Александром Фадеевым попросту измываются. Понимая, что без ракурса нет новой фотографии, а без поэтики (только не «розовых Белых», как пишется в их манифесте) нет новой литературы, ЛЕФ занимается утверждением авангардных принципов в искусстве. Но за ними всегда стоит политическая и классовая прагматика.

Из руководства «как снимать демонстрацию»:

При неправильном ракурсе эта фотография будет выполнять антиреволюционную работу.

Если снимают демонстрацию, может быть несколько заданий.

Показать ее многочисленность — тогда лучше снимать сверху, вертикально.

Показать ее социальный состав — тогда надо ее снимать в упор, причем выбрав те места, где одежда людей говорит об их профессии, и снять людей на первом плане крупно.

Показать требования демонстрации — надо снять плакаты, чтоб их было возможно больше и надписи вышли бы возможно четче.

Показать, как кристаллизуется человеческая масса вокруг ведущего стержня, — тут возможна двойная экспозиция: кроме демонстрации, снятой сверху, на том же фото дается снимок аналогичной конструкции (муравейник, пчелы на сотах, годичные кольца ствола, опилки вокруг магнита) ((От редакции // Новый ЛЕФ. 1928. № 12.)).

Между поэтом Кушнером и фотографом Родченко идет дискуссия о том, что важнее для левого художника — объект (вожди революции) или ракурс (как снимать вождя революции). К спору прилагается комментарий редакции, где сказано: главное — не что и не как, а зачем.

Одной рукой конструктивистка Степанова делает станок для спектакля Мейерхольда, а другой — принты для Ивановской швейной фабрики. Осваивают дизайн Лавинский, Родченко; занимаются рекламой советских товаров — от спичек до соли — Маяковский, Брик и тот же Родченко. На излете ЛЕФа Маяковский объявляет борьбу с аполитизмом и ставку на агитпроп социалистического строительства. Отсюда рукой подать до соцзаказа эпохи 1930-х, подлинного расцвета которой, поэт, впрочем, не дождался.

ЛЕФ породил и выпестовал ту эстетику, которая доныне ассоциируется с левым искусством. Но привычная для нас связь левого, политического с борьбой, с протестом (искусство-спорщик, искусство-оппонент) в случае ЛЕФа, как мы успели увидеть, недействительна: ЛЕФ был лоялен государству.

Лефовцам поначалу все нравилось: нравилась большевистская нетерпимость к отжившему свое «буржуазному искусству», вера в возможность построить справедливое государство, наконец, их роднила с властью экстремистская риторика и милитаристская стилистика. Футурист Маяковский больше не ходил в желтой кофте, а глава Театрального отдела Наркомпроса Мейерхольд носил кожаный френч и фуражку. Но главное, что сближало лефовцев и большевиков, пришедших к власти, — это вера в то, что если можно преобразовать государство, можно преобразовать и сферу интеллектуального. ЛЕФ, и не он один, засучил рукава. Вот что заявлено в лефовском манифесте, подписанном Асеевым, Арватовым, Бриком, Кушнером, Маяковским, Третьяковым и Чужаком.

Октябрь учил работой.