Использование видео в современной системе образования является неотъемлемой частью. Еще в 1897 году появились первые упоминания об использовании учебных фильмов, а в начале 20 века государства активно занимаются производством обучающих фильмов для школ. Видеоформат дает массу возможностей для образовательных целей.

Аннотация статьи

образование

педагогический дизайн

педагогика

обучающее видео

Ключевые слова

Дедов Сергей Геннадьевич

Образование, педагогика

«Актуальные исследования» #42 (69), октябрь ’21

Поделиться

Цитировать

Актуальные исследования

# 42 ( 69 ), октябрь ‘ 21

Обучающее видео – это эффективное средство развития мягких и твердых навыков, обучения, переподготовки и повышения квалификации. Такой формат помогает удерживать внимание, стимулирует любопытство, способствует вовлечению в образовательный процесс. Видео позволяет облегчить восприятие сложной информации, упрощает представление сложного материла, является способом демонстрации явлений окружающего мира, которые невозможно продемонстрировать в реальных условиях.

Технология мультимедиа | Информатика 7 класс #29 | Инфоурок

Видео является эффективным дидактическим средством. Современные информационные технологии позволяют значительно расширить диапазон видеоформатов: учебная анимация, студийные съемки, скринкасты и т.д. Некоторые форматы просты в исполнении, другие наоборот требуют финансовых затрат, большой команды разработчиков и временных ресурсов. Всегда ли качество создаваемого обучающего видео пропорционально затраченным ресурсам? Прежде всего следует ориентироваться на учебную цель, срок разработки, бюджет.

Можно выделить следующие виды (форматы) обучающих видео:

- Видеолекции. К этому типу относятся заранее подготовленные учебные занятия, снятые в студии. В качестве фона используются медиафайлы или презентации.

- Интерактивное видео – видео, в котором пользователь совершает активные действия, т.е. может выбрать вариант ответа, что повлияет на дальнейшее развитие сюжета (по ветвлящемуся сценарию).

- Анимационное видео – учебная анимация, часто созданная при помощи специальных средств командой профессионалов. К этой категории можно отнести и видеоскрайбинг, когда объяснение сопровождается рисованием картинки. Одной из разновидностей является видеоинфографика, которая позволяет быстро и просто объяснить сложный материал.

- Видеодемонстрации позволяют показать процессы, протекающие в природе, в лаборатории, в модели, созданной на компьютере.

- Скринкасты – это видеозаписть того, что происходит на экране вычислительно устройства (компьютера, планшета, телефона), сопровождаемая голосовыми комментариями, пометками на экране и т.д.

- К категории «Псвевдовидео» можно отнести слайд-шоу, презентации, видеопутешествия.

Выбор формата обучающего видео стоит определять в зависимости от целей и исходя из максимального учебного эффекта. А креативное решение может компенсировать небольшой бюджет и отсутствие сложных технологических решений. Для того, чтобы разрабатываемые учебные видео были востребованными, нужно быть в курсе современных тенденций в сфере медиа.

Информатика. 7 класс. Тема: «Технологии мультимедиа»

В режиме дистанционного обучения в условиях пандемии мы столкнулись с нехваткой эмоционального вовлечения в образовательный процесс. Поэтому сегодня большая роль уделяется эмоциональной составляющей. Эмоции позволяют соотносить себя с происходящим на экране, почувствовать свою связь с сюжетом. С помощью эмоций можно подчеркнуть что-то важное.

Еще одним важным направлением является визуализация, которая дает за короткое время необходимые инструменты. В условиях пандемии усилились тенденции использования видеоформата для самообразования, всё больше людей, обращаясь к видео, хотят научиться чему-то «без воды».

Развитие социальных сетей, TikTok накладывают свой отпечаток. Пользователи привыкли к короткому формату видео, которое можно посмотреть на телефоне в промежутке между делами. Существует ли оптимальная длина обучающего видео? По данным исследований 25% опрошенных назвали оптимальную длину 3-4 минуты, столько же процентов опрошенных – 5–6 минут, 14% – 10–20 минут.

Одним из современных направлений в создании обучающих видео является возможность зрителя влиять на то, что он видит. Например, через общение с помощью комментариев и лайков. Особую популярность получают интерактивные видео.

Все больше информации просматривается на телефонах, что дает развитие вертикальному формату видео. Очень часто пользователи сворачивают приложения и продолжают слушать образовательные видео, расширяющие кругозор.

Использование обучающих видео позволяет справиться с такой задачей, как объяснение новых понятий, процессов и явлений. Этому способствует наглядность, различные каналы передачи информации (изображений, аудио и текста), динамика в повествовании и эмоциональные акценты. Объяснение материала является «встраиванием нового знания» в картину мира зрителя. Создание обучающего видео должно начинаться с исследования аудитории и определения грани «знания – незнания». Это позволит соблюсти соотношение между объяснением новой информации и ее применением.

Усвоение нового материала невозможно без собственных усилий человека, для которых необходима мотивация. Самый действенный способ пробудить внутреннюю мотивацию – объяснить значение новых знаний и возможности их применения на практике.

Использование обучающего видео – это способ вовлечь в образовательный процесс чувства, заинтересовать и побудить к тому, чтобы ребенок сам начал задавать вопросы. Главное правило – материал должен быть адаптирован к тому уровню сложности, которой владеет аудитория, и к тому опыту, который у нее есть.

Видеоформат требователен к техническим и методологическим ресурсам. Для получения долгосрочных преимуществ необходимо на этапе подготовки уделить большое внимание обучающему видео. Это позволит снизить количество последующих исправлений и переделок, сэкономить время и ресурсы. Ориентированное на пользователя проектирование – одна из эффективных методологий педагогического дизайна, ориентированная на разработку обучающего продукта на основе потребностей, желаний и ограничений.

Принципы мультимедийного обучения помогают грамотно сочетать графические элементы с текстом, учитывая психологические особенности восприятия информации. Совместив эти принципы с теорией когнитивной нагрузки, можно быть уверенным в бережном отношении к интеллектуальным ресурсам зрителей, сохранении активности их внимания и интереса к теме.

Вовлекающее учебное видео является мощным инструментом, который может быть как эффективным, так и навредить при неосознанном применении. Перед выбором способов вовлечения и интерактивности необходимо ответить на вопрос: какую цель преследует ваше видео? какие учебные результаты ожидает зритель? послужит ли каждый конкретный вовлекающий элемент выбранной цели, не отвлечет ли от нее?

В период пандемии возросла потребность в высокой скорости получения и обновления обучающего контента. При этом источников образовательного контента с каждым днем становится всё больше и больше, что стимулирует к поиску новых путей удержания внимания пользователей. Одним из ключевых факторов выбора того или иного медиаисточника остается качество обучающего решения. Можно выделить типичные проблемы, с которыми сталкиваются при разработке обучающих видео:

- из-за нехватки времени эксперты часто просят использовать уже существующие наработки и презентации, забывая о том, что уровень их вовлечения влияет на итоговый результат.

- отсутствие стандарта в процессе взаимодействия: что делать, как согласовывать, как вносить правки, к кому обращаться.

- длительный промежуток времени с момента создания идеи до выхода публикации продукта.

- меняющиеся запросы в процессе работы, отсутствие единой команды и другие факторы удлиняют процесс производства, в то время как тенденции требуют постоянного сокращения времени создания обучающего видео.

- отсутствие общей стилистики — важный момент, определяющий впечатление, которое производит видео на зрителя. Общий стиль положительно влияет и на то, как воспринимается видео и образовательная программа в целом.

Источник: apni.ru

Урок 27

Понятие о мультимедиа. Компьютерные презентации

§23. Что такое мультимедиа

§ 26. Компьютерные презентации

Работа с графическим редактором векторного типа

Основные темы параграфа:

— среда векторного графического редактора;

— возможности графического редактора векторного типа.

Изучаемые вопросы:

— Понятие мультимедиа.

— Области использования мультимедиа.

— Что такое презентация.

— Типы презентаций.

— Этапы создания презентаций.

Рассмотрим особенности работы с графическими редакторами векторного типа, которые используются иллюстраторами, дизайнерами, книгоиздателями, а также художниками по рекламе.

Среда векторного графического редактора

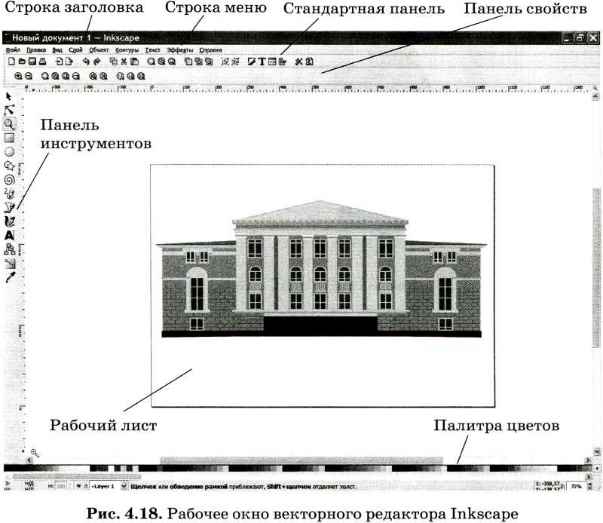

На рисунке 4.18 представлено рабочее окно векторного редактора Inkscape.

В строке заголовка указывается название документа и прикладной программы.

Для удобства все команды редактора разделены на группы. Каждое меню отвечает за выполнение команд отдельной группы. Например, в меню Текст находятся команды для работы с текстом.

В состав стандартной панели входят кнопки, щелчок на которых приводит к выполнению соответствующих команд меню, что повышает скорость работы с программой.

Содержимое панели свойств определяется как используемым инструментом, так и объектом, над которым производятся действия. Это означает, что панель свойств является контекстно-зависимой.

В центре окна располагается рабочий лист, на котором создаются рисунки. Пользователь может устанавливать ориентацию рабочего листа (горизонтальная или вертикальная) и его размеры по формату бумаги. Например, А4 — 210 х 297 мм, А5 — 148 х 210 мм.

Палитра цветов, расположенная в нижней части экрана, позволяет выбирать цвет объекта.

Возможности графического редактора векторного типа

Для создания рисунков используются различные инструменты: Прямоугольник, Эллипс, Многоугольник, Карандаш. Инструменты для закраски рисунков позволяют создавать красочные иллюстрации. Объекты можно закрашивать единым цветом, а также заливкой из нескольких цветовых переходов. Интересной особенностью любого векторного редактора является работа с инструментом Карандаш. Дело в том что, рисуя мышью от «руки», трудно придать кривой желаемую форму.

Векторный редактор предоставляет возможность изменения формы кривых. Поэтому сначала компьютерный художник создает эскиз рисунка, а затем получает его окончательный вид, используя специальные средства редактирования кривых (рис. 4.19).

Прорисовка мелких деталей требует увеличения фрагментов изображения.

Поэтому графические редакторы содержат инструмент Масштаб. Использование этого инструмента напоминает обычную лупу для чтения текста с мелким шрифтом.

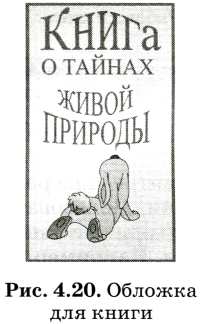

Если создается реклама, объявление или обложка для книги, то к иллюстрации добавляют текст; при этом надписи и заголовки можно размещать по произвольному пути, наклонять, а также изменять форму отдельных букв текста (рис. 4.20).

Все графические редакторы позволяют перемещать, копировать, удалять, масштабировать, зеркально отражать, а также вращать изображения. Кроме того, в векторном редакторе можно изменять порядок расположения объектов друг относительно друга (рис. 4.21).

С растровыми изображениями так поступать нельзя. Причина состоит в том, что в растровом редакторе каждому пикселю присваивается цвет; этот цвет закрепляется за определенным местом экрана. Дальнейшее перемещение фрагмента изображения разрушает рисунок.

Перед выполнением любой операции над фрагментом изображения его необходимо выделить. В редакторах векторной графики выделяют объекты (векторные примитивы). В редакторах же растровой графики выделяют области (наборы пикселей). Чтобы выделить объект, достаточно выбрать инструмент Стрелка и щелкнуть на объекте мышью. Вокруг выделенного объекта появится маркировочная рамка (рис.

4.22). В редакторах же растровой графики, как правило, используется несколько инструментов выделения, так как нужно точно указать, какая группа пикселей составляет область (прямоугольник, многоугольник и др.).

Векторные редакторы содержат средства точного расположения объектов относительно друг друга (обратите внимание на взаимное расположение окон здания на рис. 4.18).

Большинство векторных редакторов содержат команды для получения специальных эффектов. Например, можно придать плоскому объекту объем.

Векторный редактор сохраняет информацию обо всех объектах, составляющих рисунок, в виде математических описаний (команд). Пользователи редактора, как правило, не используют эти команды. Однако знания о том, как описываются рисунки, помогают понять особенности векторной графики.

Коротко о главном

Векторный графический редактор — прикладная программа для создания иллюстраций.

Среда векторного графического редактора содержит строку заголовка, строку меню, стандартную панель, панель свойств, панель инструментов, палитру цветов.

Рисунки создаются с помощью инструментов и команд.

Основные операции над векторными объектами: перемещение, масштабирование, вращение, копирование, зеркальное отражение, удаление, изменение порядка расположения объектов.

В векторном редакторе выделяются объекты, а в растровом — области (наборы пикселей).

Основное правило векторного редактора: выделить объект и только после этого выполнять над ним преобразования.

Вопросы и задания

1. Для каких целей предназначен векторный графический редактор?

2. Какие инструменты используются в векторном редакторе?

3. Перечислите основные операции над объектами векторной графики.

4. В каком графическом редакторе можно менять порядок расположения объектов?

5. В чем состоит различие терминов «объект» и «область»? Приведите пример.

Технические средства мультимедиа

Основные темы параграфа:

— система ввода/вывода звука;

— устройства для работы с видеокадрами;

— устройства хранения мультимедийной информации.

Изучаемые вопросы:

— Понятие мультимедиа.

— Области использования мультимедиа.

— Что такое презентация.

— Типы презентаций.

— Этапы создания презентаций.

Для работы с мультимедийными приложениями на компьютере необходимы специальные аппаратные и программные средства.

Система ввода/вывода звука

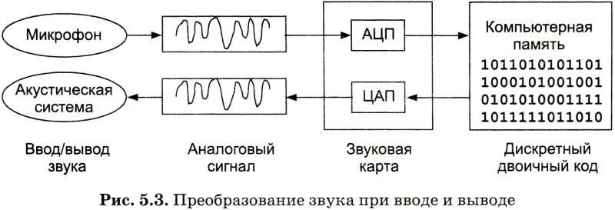

Микрофон используется для ввода звука в компьютер. Непрерывные электрические колебания, идущие от микрофона, преобразуются в числовую последовательность. Эту работу выполняет устройство, подключаемое к компьютеру, которое называется аудиоадаптером, или звуковой картой.

Воспроизведение звука, записанного в компьютерную память, также происходит с помощью аудиоадаптера, преобразующего оцифрованный звук в аналоговый электрический сигнал звуковой частоты, поступающий на акустические колонки или стереонаушники. Из сказанного следует, что звуковая карта совмещает в себе функции ЦАП и АЦП. Рисунок 5.3 иллюстрирует описанный процесс.

Устройства для работы с видеокадрами

Запись и воспроизведение видеофильмов на компьютере, как и работа со звуком, связаны с преобразованием ЦАП — АЦП. Для этих целей существуют специальные карты ввода/вывода видеоизображения. Оцифрованные и занесенные в компьютерную память видеокадры могут быть подвергнуты редактированию.

Для демонстрации мультимедийного приложения в большой аудитории используют мультимедийный проектор. Такой проектор переносит на большой экран изображение с экрана монитора.

Устройства хранения мультимедийной информации

Звук, видео, графика, объединенные в мультимедийном приложении, требуют больших объемов памяти. Поэтому для их хранения нужны достаточно емкие и желательно недорогие носители. Этим требованиям удовлетворяют оптические компакт-диски (CD — Compact Disk). Наряду с большой емкостью (около 700 Мбайт) они обеспечивают надежную защиту от потери данных.

В настоящее время широко используются диски CD-ROM и CD-RW (см. § 6). Наибольшей информационной емкостью обладают цифровые видеодиски — DVD. На современном DVD может храниться до 20 Гбайт информации. Этого достаточно для размещения полнометражного кинофильма с высококачественным звуковым сопровождением.

Коротко о главном

Для работы со звуком используются микрофон, звуковая карта и динамики (колонки или наушники).

Аналоговая видеозапись должна быть оцифрована перед обработкой на компьютере.

Для хранения мультимедийных приложений используются компакт-диски, содержащие большие объемы информации.

DVD-диски предназначены для хранения полнометражных видеофильмов с высококачественным звуковым сопровождением.

Вопросы и задания

1. Какие элементы звуковой карты отвечают за запись звука в компьютер и за его акустическое воспроизведение?

2. Почему для хранения мультимедийных приложений используются компакт-диски?

3. Почему для работы с видео используются специальные карты ввода/вывода?

4. Для каких целей используется мультимедийный проектор?

Компьютерные презентации

Основные темы параграфа:

— что такое презентация;

— какие бывают презентации;

— этапы создания презентации.

Изучаемые вопросы:

— Понятие мультимедиа.

— Области использования мультимедиа.

— Что такое презентация.

— Типы презентаций.

— Этапы создания презентаций.

Что такое презентация

Разнообразные публичные выступления часто требуют использования демонстрационного материала. Такая потребность возникает при чтении доклада на научной конференции, представлении новой технической разработки или нового вида товара, отчета о разработанном проекте и во многих других случаях. В прежние времена для этих целей рисовались плакаты на листах ватмана; затем появилась проекционная техника: эпидиаскопы, слайд-проекторы, кодоскопы. В последнее время на смену этим способам демонстрации пришли компьютерные презентации.

Слово «презентация» обозначает представление, демонстрацию. Обычно для компьютерной презентации используется мультимедийный проектор, отражающий содержимое экрана компьютера на большом экране, вывешенном в аудитории. Презентация представляет собой совмещение видеоряда (последовательности кадров) со звукорядом (последовательностью звукового сопровождения). Презентация тем эффективнее, чем в большей мере в ней используются возможности мультимедийных технологий.

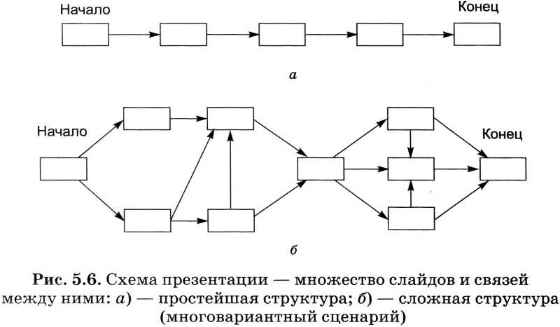

Презентация представляет собой последовательность слайдов. Отдельный слайд может содержать текст, рисунки, фотографии, анимацию, видео и звук.

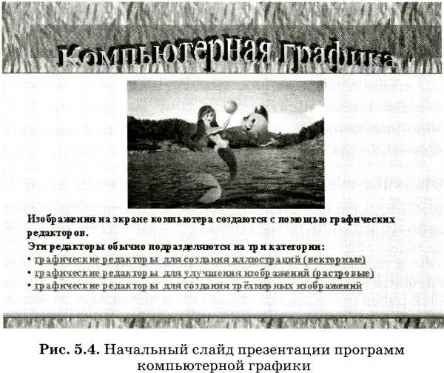

При создании презентаций, как правило, между слайдами организуются гиперсвязи. Благодаря этому становится возможной не только однозначная последовательность просмотра слайдов, но и произвольный просмотр по смысловым связям. Например, презентация может начинаться со слайда, содержащего общие сведения о представляемом материале и перечень его основных разделов (рис. 5.4).

Каждый пункт перечня — это гиперссылка. Щелчком мышью на гиперссылке докладчик может перейти к любому разделу презентации (рис. 5.5).

Если же технологию гипертекста применить к нетекстовым элементам презентации, то получим класс систем, которые называются гипермедиа. Презентация является системой гипермедиа, так как гиперсвязи могут быть наложены на графические и звуковые объекты. К примеру, после щелчка кнопкой мыши на изображении исторического памятника будет выполнен переход на слайд с подробной информацией о нем.

Какие бывают презентации

Презентации с точки зрения их организации можно разделить на три класса:

1) интерактивные презентации;

2) презентации со сценарием;

3) непрерывно выполняющиеся презентации.

Интерактивная презентация — диалог между пользователем и компьютером. В этом случае презентацией управляет пользователь, т. е. он сам осуществляет поиск информации, определяет время ее восприятия, а также объем необходимого материала. В таком режиме работает ученик с обучающей программой, реализованной в форме мультимедийной презентации. При индивидуальной работе мультимедийный проектор не требуется.

Все интерактивные презентации имеют общее свойство: они управляются событиями. Это означает, что, когда происходит некоторое событие (нажатие кнопки мыши или позиционирование указателя мыши на экранном объекте), в ответ выполняется соответствующее действие. Например, после щелчка мышью на фотографии картины начинается звуковой рассказ об истории создания картины.

Презентация со сценарием — показ слайдов под управлением ведущего (докладчика). Такие презентации могут содержать «плывущие» по экрану титры, анимированный текст, диаграммы, графики и другие иллюстрации. Порядок смены слайдов, а также время демонстрации каждого слайда определяет докладчик. Он же произносит текст, комментирующий видеоряд презентации.

Презентации со сценарием разрабатывает сам докладчик. Все шире эта форма презентаций используется в учебной и внеучебной работе школьников.

В непрерывно выполняющихся презентациях не предусмотрен диалог с пользователем и нет ведущего. Такие самовыполняющиеся презентации обычно демонстрируют на различных выставках.

Этапы создания презентации

Создание презентации на заданную тему проходит через следующие этапы:

• создание сценария;

• разработка презентации с использованием программных средств.

Затем нужно выбрать программу разработки презентации. Каждая из существующих программ такого класса обладает своими индивидуальными возможностями. Тем не менее между ними есть много общего. Каждая такая программа включает в себя встроенные средства создания анимации, добавления и редактирования звука, импортирования изображений, видео, а также создания рисунков.

Завершив построение презентации и подготовив доклад, следует провести репетицию, прежде чем выходить на публичное выступление. Важно выбрать правильный темп выступления и демонстрации. Он не должен быть слишком быстрым, поскольку слушатели должны не только услышать ваш текст, но и успеть рассмотреть слайды на экране.

Однако всякое выступление бывает ограниченным по времени, поэтому надо позаботиться о том, чтобы уложиться в данный регламент. Очень полезно, если на вашем пробном выступлении с презентацией будет присутствовать «пробный» слушатель. Только он может объективно оценить качество вашего доклада и презентации.

Коротко о главном

Презентация — способ представления информации в наглядной и убедительной форме.

Презентация представляет собой последовательность слайдов. Для связи между отдельными фрагментами презентации часто используются гиперссылки.

Презентации с точки зрения их организации делятся на три класса: интерактивные, со сценарием, непрерывно выполняющиеся.

Области применения презентаций: наука, бизнес, образование, реклама, электронные учебники и энциклопедии и пр.

Вопросы и задания

1. Какая информация может быть расположена на слайде презентации?

2. Какова особенность технологии гипертекста?

3. Как называется класс систем, в которых технология гипертекста применяется к нетекстовым видам информации?

4. Каковы основные этапы создания презентации?

5. Что такое сценарий презентации?

6. Как следует готовиться к проведению презентации?

7. В чем состоит отличие интерактивной презентации от презентации со сценарием?

Электронное приложение к уроку

| Вернуться к материалам урока | |

| Презентации, плакаты, текстовые файлы | Ресурсы ЕК ЦОР |

| Видео к уроку |

Cкачать материалы урока

Источник: xn—-7sbbfb7a7aej.xn--p1ai

История внедрения технологий мультимедиа в учебно-воспитательный процесс общеобразовательных школ

Изотов, И. В. История внедрения технологий мультимедиа в учебно-воспитательный процесс общеобразовательных школ / И. В. Изотов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2009. — № 11 (11). — С. 279-282. — URL: https://moluch.ru/archive/11/836/ (дата обращения: 02.07.2023).

Появлению мультимедийных компьютеров предшествовало множество изобретений, без которых было бы невозможно само их существование. Так, первые попытки построить механическою «Аналитическую машину» были произведены еще в XIX веке, английским математиком Чарльзом Беббиджем, но они не увенчались успехом, она оказалась сложной для техники того времени.

В 40-х годах XX в. сразу несколько групп исследователей попытались повторить этот эксперимент, используя новейшие технические достижения того времени — электромеханические реле. Первым из них, был немецкий инженер Конрад Цузе, построивший в 1941 году небольшой компьютер на основе нескольких электромеханических реле, но из-за войны его работы не были опубликованы.

Его опыт был повторен в 1943 г. в США, на одном из предприятий фирмы IBM, в результате, был построен компьютер «Марк-1». В гигантских металлических шкафах трехметровой высоты, простиравшихся в длину на 15 метров, были размещены 46 тысяч вакуумных ламп. Каждые семь минут какая-нибудь из этих вакуумных ламп перегорала, ее нужно было отыскать и поставить на ее место новую. Это была первая в мире ЭВМ ставшая прообразом современного мультимедийного компьютера.

В нашей стране первая ЭВМ появилась в 1951 году. День ее рождения — 25 декабря. Тогда в Институте электротехники Академии наук вступила в строй Малая Электро-Счетная Машина (МЭСМ). МЭСМ могла выполнять арифметические действия над 5-6 значными числами со скоростью 50 операций в секунду. Это означает, что она считала примерно в 1500 раз быстрее человека, вооруженного карандашом.

Первыми попытку внедрения ЭВМ в образование в нашей стране предприняли ученые новосибирского Академгородка: решено было сделать его районом сплошной компьютерной грамотности. Решению предшествовал опыт новосибирской школы №130 Академгородка с углубленным изучением математики. Здесь много лет сотрудники университета и ВЦ СО АН СССР вели преподавание основ информатики и программирования, используя школьный терминальный класс, который был оборудован «Электроникой – 60», терминалами, телетайпами, дисплеями, подключенными к вычислительным центрам базовых предприятий.

В 1976 году был создан первый компьютер Apple Macintosh, разработанный американскими инженерами Стивом Возняком и Стивом Джобсом. Массовое создание таких компьютеров послужило основным толчком к формированию промышленности персональных компьютеров. В 1981 году фирмой IBM был представлен персональный компьютер IBM PC (PC — personal computer). Его модели PC XT, PC AT, а также модели с процессором Pentium стали, каждый в свое время, ведущими на мировом рынке персональных компьютеров. Именно компьютеры семейств IBM PC и Apple Macintosh и соответствующие им аппаратные платформы являются наиболее распространенными в системах среднего образования большинства стран мира.

Одним из первых зарубежных опытов применения мультимедиа в образовании можно считать создание «портрета» сегодняшнего Соединенного королевства Domesday Book, адресованное в основном школьникам и восполненного с их помощью.

В ходе решения данного проекта вся территория Великобритании была разделена на блоки по 3-4 километра, каждый блок был закреплен за школой или клубом, им была предоставлена электронная форма – вопросник (на дисках компьютеров BBC Acorn, которыми были оснащены школы страны в 80-е годы), поля которого школьники должны были заполнить, сообщая о музеях, театрах, церквях, магазинах, станциях, заводах и т.д. на территории своего блока. Кроме вопросника можно было предложить до 20 экранов текста, содержащего информацию, связанную с данным блоком: описания событий, мест, фактов, сведений о людях и т.п., а так же 4 фотослайда. Собранные данные были обработаны, дополнены архивными материалами, географическими картами, фотографиями, а так же видеоматериалами. Были установлены логические связи между фрагментами информации, затем была подготовлена мастер-лента, с которой были изготовлены два 12-дюймовых лазерных диска с полученной информацией. Диски поступили в школы Великобритании.

В отечественных школах настоящие компьютеры стали появляться в 80-е годы XX века. Создавались эти машины для обработки больших массивов информации. Компьютеры первого поколения могли работать только с цифрами и буквенными символами — отсюда и узость сферы применения. В результате технологического «прорыва» конца 80-х годов XX века стала возможной «оцифровка» звука и изображения. В школах первые машины и первые программы нового поколения появились в конце 80-х – начале 90-х годов XX века.

Еще в 1992 году сам термин «мультимедиа» в России был мало кому известен. Но именно тогда Госкомвузом (ныне – Министерство образования) была развернута первая научно-техническая программа «Мультимедиа-технологии», создана первая профессиональная инфостудия «ЭКОН», разработаны первые мультимедиа-продукты.

В 1995 году программа «Мультимедиа в образовании» объединяла уже около 20 коллективов из крупнейших университетов и научных центров. Их работу координировал Республиканский мультимедиа центр – первая государственная специализированная организация в России.

Появление систем мультимедиа подготовлено как требованиями практики, так и развитием теории. Резкий рывок в этом направлении, произошедший за последние несколько лет, был обеспечен прежде всего развитием технических и системных средств. К ним относятся резко возросшая память, быстродействие, графические возможности и характеристики внешней памяти, достижения в области видеотехники, лазерных дисков, а также их массовое внедрение.

В 1998 году Министерством Образования России была утверждена «Концепция информатизации сферы образования».

В 2000 году был разработан проект федеральной целевой программы «Развитие единой образовательной информационной среды (ЕОИС) на 2001-2006гг.».

С 2001 года масштабная программа компьютеризации начала реализовываться с поставки техники в сельские школы, которые в подавляющем их большинстве мультимедийные компьютеры увидели вообще впервые.

Следующим этапом стало подключение в 2002 году к этой программе городских и поселковых школ, районных органов управления образованием – они также получили мультимедийную технику и программное обеспечение.

В 2003 году компьютерные классы получили школы-интернаты, профессиональные училища.

Наиболее характерными чертами, определяющими основные тенденции развития мультимедийного обучения, являются:

1. Значительный рост числа персональных мультимедийных компьютеров, используемых в учебном процессе.

2. Резкое увеличение количества обучающих программ.

3. Рост информационно-коммуникативных возможностей.

4. Неуклонное уменьшение стоимости компьютера [2].

Использование мультимедийных технологий в современной школе в условиях всеобщей компьютеризации является важной и неотъемлемой частью учебного процесса. На вопрос о том, следует или нет использовать компьютеры в процессе обучения, сама жизнь дала положительный ответ, и мы должны учитывать, что вскоре современные дети начнут постигать азы компьютерной грамотности раньше, чем научатся говорить и читать.

Говоря о мультимедийных технологиях, мы должны четко представлять себе, что же такое мультимедиа.

И.В. Роберт определяет технологию мультимедиа как совокупность приемов, методов, способов продуцирования, обработки, хранения, передачи аудиовизуальной информации, основанных на использовании технологии компакт – диска CD-ROM.

В.В. Гаах и Э.Я. Тулайдан считают, что мультимедиа – не изделие для продажи, а собирательное понятие для различных технологий, которые объединены в определенной программе каким-либо способом. Мультимедиа-продукты объединяют в одном изделии разновидности информации: компьютерные данные, теле- и видеоинформацию, речь и музыку [1].

Из определения Л.Д. Столяренко следует, что мультимедиа – это интерактивная среда, то есть зритель и слушатель мультимедиа-продуктов не остается пассивным, учебная информация может подаваться и письменным текстом, и речью, с видеосюжетом и музыкальным сопровождением, причем обучаемый сам активно определяет характер и объем получаемой информации [7].

По мнению И.Г. Семакина, Л.А Зологова, С.В. Русакова, Л.В. Шестакова мультимедиа – это интерактивные (диалоговые) системы, обеспечивающие одновременную работу со звуком, анимированной компьютерной графикой, видеокамерами, статическими изображениями и текстами [6].

С. Г. Григорьев и В.В. Гриншкун в своей работе «Использование мультимедиа-технологий в общем среднем образовании» дают следующее определение мультимедиа.

· технология, описывающая порядок разработки, функционирования и применения средств обработки информации различных типов;

· информационный ресурс, созданный на основе технологий обработки и представления информации различных типов;

· компьютерное программное обеспечение, функционирование которого связано с обработкой и представлением информации различных типов;

· компьютерное аппаратное обеспечение, с помощью которого становится возможной работа с информацией различных типов;

· особый обобщающий вид информации, которая объединяет в себя как традиционную статистическую визуальную (текст, графику), так и динамическую информацию различных типов (речь, музыку, видеофрагменты, анимацию и т.п.) [3].

Мультимедиа в зарубежных исследованиях [8, 9, 10] определяются как операционные среды, основанные на использовании технологии компакт-диска, позволяющие интегрировать аудиовизуальную информацию, представленную в различной форме (видеофильм, текст, графика, анимация, слайды, музыка), используя при этом возможности интерактивного диалога.

Подводя итог вышесказанному можно определить, что мультимедиа – это многоканальная среда, которая позволяет использовать текст, графику, видео и мультипликацию в интерактивном режиме и тем самым позволяет расширять, разнообразить и углублять подготовку учащихся [4].

На сегодняшний день комплекс мультимедиа может включать в себя:

· видеоплеер для работы с CD и DVD дисками;

· звуковую плату с наушниками или динамиками;

· компакт-диски CD, DVD с записанными на них программами и информацией;

· кабельное и спутниковое телевидение;

· музыкальный проигрыватель CD дисков;

· плазменные передающие панели;

· мультимедийную интерактивную доску и т.д.

По мнению Н.Е. Платонова мультимедийные технологии применяемые в учебно-воспитательном процессе:

1. Способствуют повышению познавательного интереса.

2. Обладают универсальностью использования.

3. Опираются на базовую учебную программу.

4. Взаимосвязаны с другими дидактическими материалами.

5. Содержат научную информацию.

6. Активизируют учебный процесс.

7. Совершенствуют систему контроля.

8. Добиваются сознательного усвоения изучаемого материала.

9. Усиливают воспитательную результативность урока.

10. Создают атмосферу сотрудничества, коллективизма, тесной совместной деятельности ученика и учителя.

11. Активизируют деятельность каждого ученика, повышают ответственность за результаты учебного труда.

12. Происходит также демократизация отношений ученик-учитель и т.д. [5].

Подводя итоги, хочется отметить, что использование мультимедийных технологий в учебном процессе способствует:

· для школы в целом: переходу учебного процесса на более качественный уровень, соответствующий требованиям бурно развивающегося общества, ориентированный на развитие интеллектуальных способностей учащихся; формирование умений осуществлять разнообразные виды самостоятельной учебной деятельности; реализация личностно-ориентированного подхода в обучении учащихся;

· для учителей: рост квалификации, постоянный педагогический поиск и эксперимент; создание новой образовательной среды, опирающейся на современные достижения техники, науки и передовой педагогический опыт;

· для учащихся: возможность более полного самовыражения, подготовка к применению новых знаний о мультимедийных технологиях в учебной деятельности.

1. Гаах В.В., Тулайдан Э.Я. Дистанционное обучение: организационные и технологические аспекты. – М.: Академия, 2005. -133 с.

2. Гергей Т., Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы эффективного применения компьютера в учебном процессе. // Вопросы психологии. -1985.-№3. -41 с.

3. С.Г. Григорьев, В.В. Гриншкун. Использование информационных и коммуникационных технологий в общем среднем образовании. – 12 с.

4. Изотов И.В. Формирование духовной культуры учащихся с помощью мультимедийных средств обучения. / Русский язык и духовная культура: Материалы научно-практической конференции, 26 марта 2008 г. –Брянск: БИПКРО, 2008. -72 с.

5. Платонов Н.Е. Средства мультимедиа в образовании. // Информатика и образование. -1993.- №5. -94 с.

6. Семакина И.Г., Зологова Л.А., Русакова С.В., Шестакова Л.В. Информатика и информационно-коммуникационные технологии. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. -130 с.

7. Столяренко Л.Д. Педагогика. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. -271-272 с.

8. Clark R.E. Evidencc for confounding in computer-based instruction studies: Analyzing the meta-analyses. // Educational Communication and Technology Journal. -1985.-Vol.-33.№4. -249-263 p.

9. Kulik C. C., Kulik J.A., Sliwalb B.J. The effectiveness of computer-based adult education: A meta-analysis. Journal of Educational Computing Rescarch. -1986.-№2. -235-252 p.

10. Microcomputers in Education – Innovations and Issues, Vol. 12, №1, 1989. – Cambridge.: Technical Education Research Centers, 1989. – 147p.

Основные термины (генерируются автоматически): IBM, DVD, учебный процесс, компьютер, мультимедиа, образование, CD-ROM, аудиовизуальная информация, персональный компьютер, Россия.

Источник: moluch.ru