Долгое время считалось, что игра в шахматы — это невероятно сложная задача для ИИ, и после победы в 1997 году шахматного суперкомпьютера Deep Blue от IBM в матче с Гарри Каспаровым казалось, что машины смогут тягаться с человеческим мозгом во всех сферах жизни. На деле же экспертные системы, которые работали по правилам, прописанным вручную, позволяли решать практические задачи лишь в некоторых узкоспециализированных областях, и вскоре их успех затмили более жизнеспособные нейросети. Однако до сих пор искусственный интеллект не способен рассуждать и принимать решения, руководствуясь здравым смыслом. О том, как прошлое ИИ-систем влияет на их будущее, рассказывает журналист Mit Technology Review Клайв Томпсон.

11 мая 1997 года Гарри Каспаров ерзал на своем шикарном кожаном кресле в Equitable Center на Манхэттене, тревожно водя руками по волосам. Это была последняя игра в его матче с суперкомпьютером Deep Blue от IBM — решающий тай-брейк в битве между человеком и кремнием, — и дела шли плохо. После грубой ошибки в начале партии Каспаров был загнан в угол.

Deep Blue vs Kasparov: How a computer beat best chess player in the world — BBC News

Шахматные партии высокого уровня могут длится около четырех часов, но Каспаров понял, что обречен, еще на первом часу. Он сдался и наклонился над шахматной доской, чтобы пожать руку Джозефу Хоану, инженеру IBM, который помогал разрабатывать Deep Blue и перемещал фигуры компьютера по доске.

Затем Каспаров вскочил со стула и направился к зрителям. Он лишь растерянно пожал плечами. Позже он скажет, что компьютер «играл как бог».

Для всех, кто интересуется искусственным интеллектом, поражение великого мастера стало сенсацией. Newsweek назвал матч «последней битвой мозга»; в другом заголовке Каспарова окрестили «защитником человечества».

Казалось, что компьютеры скоро превзойдут людей во всём, раз ИИ смог победить самый острый шахматный ум в мире.

Конечно, этого не произошло. Спустя 25 лет мы видим, что победа Deep Blue была не столько триумфом ИИ, сколько его лебединой песнью. Это было наивысшее достижение компьютерного интеллекта старой школы — кропотливую ручную обработку бесконечных строк кода вскоре затмит нейронная сеть.

Deep Blue был неуклюжим динозавром, которого вот-вот убьет астероид, а нейронные сети — маленькими млекопитающими, которые выживут и изменят планету. Тем не менее даже сегодня ученые-компьютерщики всё еще спорят, смогут ли машины когда-нибудь «думать» по-настоящему. И когда дело доходит до ответа на этот вопрос, Deep Blue смеется последним.

Когда в 1989 году IBM начала работу над Deep Blue, отрасль ИИ находилась в упадке. Эта научная дисциплина прошла через несколько циклов головокружительной шумихи и унизительного краха. В 1950-х годах пионеры в области ИИ утверждали, что искусственный разум скоро добьется огромных успехов; математик Клод Шеннон предсказал, что «через 10–15 лет в лабораториях появится нечто, не слишком далекое от робота из научной фантастики». Этого не случилось. И каждый раз, когда изобретатели терпели неудачу, инвесторы прекращали финансирование новых проектов.

Garry Kasparov — Deep Blue, 1 game match 1996

Теперь мы знаем, что причина неудач состояла в том, что создатели ИИ пытались справиться с хаосом повседневности, используя чистую логику. Именно так инженеры представляли жизнь человека и поэтому терпеливо писали правила для каждого решения, которое должен был принять их ИИ.

Проблема в том, что реальный мир слишком многогранен, чтобы управлять им с помощью экспертных систем.

Инженеры скрупулезно создавали свои экспертные системы, и они работали довольно хорошо, пока реальность не подкидывала им свинью. Скажем, компания, выпускающая кредитные карты, могла разработать систему для автоматического одобрения заявок, а затем обнаружить, что они выдали карты собакам или тринадцатилетним детям. Программисты не предполагали, что несовершеннолетние или домашние животные будут претендовать на получение карты, поэтому не писали правила для таких случаев. Подобные системы не могли выучить новое правило самостоятельно.

ИИ, работающий по правилам, созданным вручную, был «хрупким»: когда он сталкивался со странной ситуацией, он ломался. К началу 1990-х никто ничего не ждал от ИИ. На этом фоне и выстрелил Deep Blue.

Проект вырос из работы над Deep Thought, компьютером для игры в шахматы, созданным в Университете Карнеги — Меллона Мюрреем Кэмпбеллом, Сюй Фэнсюном и другими учеными. Deep Thought был ужасно хорош: в 1988 году он стал первым шахматным ИИ, победившим гроссмейстера Бента Ларсена. Команда Карнеги — Меллона разработала лучшие алгоритмы для оценки шахматных ходов, а также создала специальное оборудование, которое быстро их обрабатывало.

IBM пронюхала о Deep Thought и решила, что бросит «грандиозный вызов» и создаст настолько хороший компьютер, что он сможет победить любого человека. В 1989 году она наняла Сюй и Кэмпбелла и поставила перед ними задачу победить лучшего гроссмейстера мира. Если бы им удалось победить Каспарова, это бы произвело фурор.

Чтобы создать Deep Blue, Кэмпбеллу и его команде пришлось изготовить новые микросхемы, которые могли еще быстрее производить расчеты шахматных позиций, и нанять гроссмейстеров, которые должны были помочь улучшить алгоритмы для оценки следующих ходов. Возможных шахматных партий больше, чем атомов во Вселенной, и даже суперкомпьютер не может обдумать их за короткий срок. Чтобы играть в шахматы, Deep Blue заглядывал на ход вперед, вычислял возможные ходы, «обрезал» те, которые казались бесперспективными, подробно рассматривал многообещающие варианты и повторял процесс несколько раз.

Многие ученые теперь считают, что для того, чтобы ИИ продвинулся вперед, ему необходимо знать факты о мире и уметь рассуждать о них. Беспилотный автомобиль не может полагаться только на сопоставление с образцом. Он должен следовать здравому смыслу — понимать, что такое пожарная машина и почему ее появление на шоссе может означать опасность.

Проблема в том, что никто не знает, как создавать нейронные сети, которые могут рассуждать и действовать в соответствии со здравым смыслом. Гэри Маркус, ученый-когнитивист и соавтор книги «Перезагрузка ИИ», предполагает, что ИИ будущего потребует «гибридного» подхода — нейронных сетей для изучения шаблонов, руководствующихся какой-то старомодной, закодированной вручную логикой. В некотором смысле это объединило бы преимущества Deep Blue с преимуществами глубокого обучения.

Закоренелые поклонники глубокого обучения с этим не согласны. Они считают, что нейронные сети будут обладать способностью к рассуждениям. В конце концов, сам мозг человека — это нейронная сеть. Использование закодированной вручную логики кажется им помешательством. По мнению Хинтона, развитие ИИ состоит в том, чтобы продолжать вводить новшества в области нейронных сетей — исследовать новые алгоритмы обучения, которые более точно имитируют работу человеческого мозга.

Будущее ИИ — это не абсолютная победа Deep Blue или нейронных сетей, а их совмещение.

Учитывая, что ИИ, скорее всего, никуда не денется, как мы, люди, будем с ним жить? Не проиграем ли мы в конечном счете, как Гарри Каспаров Deep Blue, если не сможем конкурировать с ИИ, мыслящим лучше нас?

Сам Каспаров так не считает. Вскоре после поражения в игре с Deep Blue он решил, что сражаться с ИИ бессмысленно. Машина «думала» не как человек, используя грубую математику. У человека тактика всегда будет лучше.

Так зачем соревноваться? Почему бы не сотрудничать?

После матча с Deep Blue Каспаров изобрел «продвинутые шахматы», в которых люди и ИИ работают вместе. Человек играет против другого человека, но у каждого также есть ноутбук с установленным шахматным программным обеспечением, которое может помочь просчитать возможные ходы.

Когда в 1998 году Каспаров начал проводить «продвинутые» шахматные матчи, он быстро обнаружил удивительные различия в игре любителей и профессионалов. Первые могли победить гроссмейстеров.

Как им удавалось превзойти великие шахматные умы? Любители лучше понимали, как сотрудничать с машиной. Они знали, когда принять предложение ИИ, а когда проигнорировать его.

Именно так, утверждает Каспаров, мы должны подходить к зарождающемуся миру нейронных сетей.

«Будущее, — написал он мне в электронном письме, — заключается в поиске способов объединить человеческий и машинный интеллект, чтобы достичь новых высот и делать то, что люди не могут сделать в одиночку».

Конечно, нейронные сети ведут себя иначе, чем шахматные движки. Но многие ученые полностью солидарны с таким видением сотрудничества человека и ИИ.

Сможем ли мы создать ИИ настолько похожим на человека в своих рассуждениях, что людям действительно будет нечего предложить — и ИИ возьмет на себя всю мыслительную деятельность? Возможно. Однако пока никто не может предсказать, когда это произойдет, да и произойдет ли вообще.

Так что считайте это последним подарком Deep Blue спустя 25 лет после знаменитого матча с его участием. В своем поражении Каспаров увидел настоящий эндшпиль для ИИ и людей.

«Мы всё чаще будем управлять алгоритмами, — сказал он мне, — и использовать их для повышения нашего творческого потенциала — в угоду нашим авантюрным душам».

Источник: knife.media

Восстание машин или как человек противостоял компьютеру за шахматной доской

Шахматы — удобный объект исследований в области искусственного интеллекта. Игра проста по структуре, подчинена основной задаче (поставить мат противнику) и не допускает вольной трактовки правил – следовательно, классифицируется как «логическая». Именно на шахматах испытывались многие направления искусственного интеллекта. Например, методики оптимизации перебора (уход от «комбинаторного взрыва» при просчёте вариантов вперёд на несколько ходов), логическое программирование, распознавание образов и экспертные системы.

В этой игре воплотился, известный нам по фантастическим фильмам и книгам, сюжет: человек против машины, плоть и кровь против микросхемы, эмоция против алгоритма. Разумеется, в противостоянии гроссмейстеров и компьютерных программ не наблюдалось голливудского размаха, да и ни о какой угрозе речи не шло, напротив, развитие искусственного интеллекта в наших реалиях одна из составляющих прогресса. И всё же нужно признать, что сражения на доске происходили в лучших традициях драматургии. Об этом сегодня и поговорим, доставайте блокноты и записывайте ходы.

❯ Истоки

Шахматы зародились в Индии полторы тысячи лет назад. Была там такая игра – чатуранга, её принято считать первым предком шахмат. В дальнейшем чатуранга попала в соседние с Индией страны, преобразилась там и сменила название. На Арабском Востоке — шатрандж, в Азии: сянци, макрук и сёги. От арабов шатрандж попал в Европу и Африку.

Там (в Европе, не в Африке) игра продолжала меняться вплоть до XV века — тогда-то и сложились классические правила шахмат. А в XIX веке, когда стали проводиться международные турниры, свод правил был официально стандартизирован.

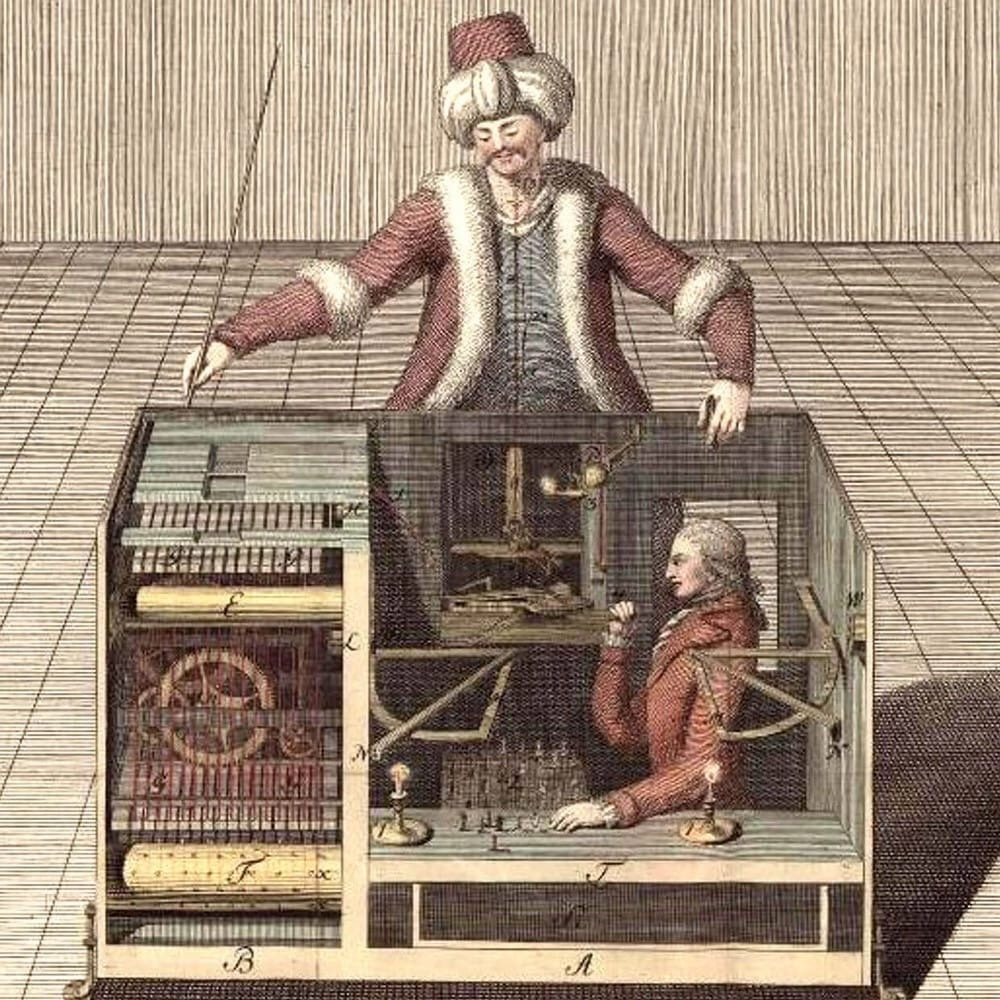

Влияние технологий шахматный мир впервые ощутил во второй половине 18-го века, когда венгерский барон Вольфганг фон Кемпелен изобрёл своего «Механического Турка». Влияние, надо признать, оказалось декоративным. Автаматон Кемплена представлял собой не столько шахматного робота, сколько искусный фокус. Пыль в глаза, конечно, бросили эффектно.

Только представьте: «Механический Турок» — машина со сложной системой рычагов и маятников, детище прогресса и, одновременно с тем, настоящее чудо для своего времени. Механизм, который обыгрывает опытных игроков, благодаря каким-то неизведанным граням инженерного гения Вольфгана фон Кемпелена. Это потрясало, завораживало, и это, естественно, был чистой воды трюк.

Да, машина действительно была хитро устроена, но не для того, чтобы анализировать и осуществлять ходы, а для того, чтобы прятать внутри живого шахматиста. Вот и вся технологичность. Красивое и хитрое устройство, но, разумеется, о противостоянии человека и машины в данном случае говорить бессмысленно.

Мастерство «Механического Турка» зависело лишь от мастерства спрятанного в нём игрока. Иными словами – посади внутрь сильнейшего шахматиста эпохи и можно смело говорить, что Турок способен победить любого, посади зелёного новичка, и партия против опытного соперника закончится очень быстро. К слову, в 1868 году Чарльз Хупер представил автомат Ajeeb — в котором тоже был спрятан человек.

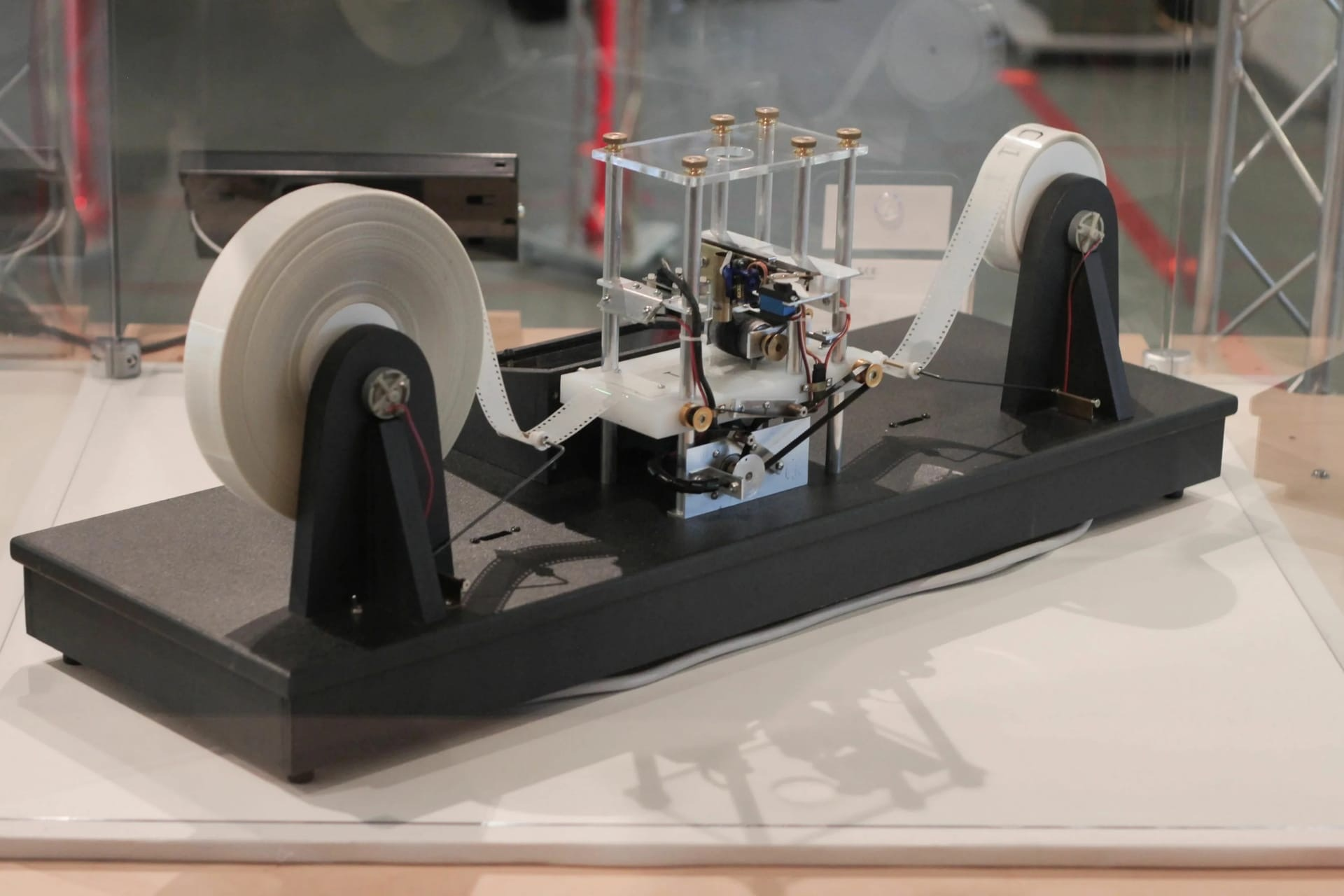

❯ «Бумажная машина Тьюринга»

Хитрые «шахматные шкатулки» уступили цифровым технологиям в середине XX века. Так в 1951 году Алан Тьюринг подарил миру алгоритм Turochamp. В теории он позволял машине играть в шахматы, однако всё не так просто. Связующим звеном между механизмом и игральной доской вновь выступал человек. А именовался этот нонсенс — «бумажная машина Тьюринга». В чём же суть?

Ведущая роль отводится человеку, при этом он не обязан уметь играть в шахматы, даже правил может не знать. Ему нужно просто следовать алгоритму, основанном на информации о ходе соперника. Например, «при ходе противника N передвиньте ферзя на B7». До наших дней даже дошла запись партии, где «бумажная машина Тьюринга» уступила компаньону самого математика.

Можно назвать — Turochamp вариацией «китайской комнаты» с шахматным уклоном. В работе же программе не посчастливилось принять участие.

Примерно в то же время математик, инженер, создатель «теории информации» Клод Шеннон опубликовал статью «Программирование компьютера для игры в шахматы». В ней говорилось следующее:

«Шахматная машина идеальна, чтобы с нее начать, поскольку (1) задача четко определяется допустимыми операциями (ходы) и конечной целью (мат); (2) она не слишком проста, чтобы быть тривиальной, и не слишком сложна для получения удовлетворительного решения; (3) считают, что шахматы требуют «мышления» для искусной игры, решение этой задачи приведет нас либо к тому, что мы будем восхищаться способностями механизированного мышления, либо к ограничению нашей концепции «мышления»; (4) дискретная структура шахмат хорошо укладывается в цифровую природу современных компьютеров».

Помимо этого Шеннон отметил существование в шахматах лучшего хода и практическую невозможность его нахождения.

❯ Дальнейшее развитие

1952 год ознаменовал появление программы для игры без участия слонов — шесть клеток вместо восьми. К разработке подошли со всей серьёзностью — она была создана в ядерной лаборатории Лос-Аламоса на компьютере MANIAC I c тактовой частотой 11 кГц. С этой программой, к слову, связан одни любопытней эксперимент.

Произвели две партии: в одной компьютеру противостоял умелый шахматист, в другой женщина, которая недавно освоила правила и не имела игрового опыта. Первая партия длилась целых 10 часов, в результате напряжённой борьбы сильнее оказался шахматист. Во второй машина одолела соперницу всего на 23-м ходу. Сейчас нам может показаться, что результат эксперимента не представляет ничего выдающегося, однако в то время – это был настоящий прорыв для мира программирования.

Вскоре на смену программе для игры 6х6 пришла программа, использующая все фигуры. Она была разработана в 1957 году Алексом Бернштейном. А уже в 1958 году Аллен Ньюэлл, Клифф Шоу и Герберт Саймон создали алгоритм, влияющий на дерево поиска. Назвали его «альфа-бета-отсечение». Позже рассмотрим и само «дерево» и алгоритм подробнее, чтобы понимать принцип функционирования.

В 1974 году стартовал Чемпионат мира по шахматам среди компьютерных программ. Победа в нём досталась «Каисса», созданной в Институте проблем управления АН СССР. Всего Чемпионат посетило тринадцать машин из восьми стран.

Уровня элитных игроков компьютеры достигли только в 1983 году. Речь идёт о Belle, созданном Джо Кондоном и Кеном Томпсоном. Его проектировали специально для игры в шахматы, не отвлекаясь на другие возможные сферы применения. Компьютер имел официальный рейтинг – 2250, что делало его настоящим флагманом среди шахматных машин того времени.

❯ Первые столкновения

В этом разделе стоит вспомнить международного гроссмейстера Дэвид Леви и его пари. На каких условиях оно заключалось? Всё просто — ни один компьютер не должен был обыграть Леви в течение следующих десяти лет. Что в результате? С 1968 года вплоть до 1978 – его действительно не смогли превзойти.

Леви победил программу Chess 4.7 (сильнейшую на тот момент), но шахматные машины не стояли на месте. В 1989 году программа Deep Thought обыграла Леви. Открытым оставался лишь один вопрос: когда искусственный интеллект достигнет самой вершины шахматного мира — титула чемпиона?

❯ На сцене Deep Blue

В феврале 1996 года случилось знаковое противостояние — Гарри Каспаров сразился с суперкомпьютером Deep Blue. Первую партию взяла машина. У бывалых профессионалов и зелёных новичков перехватило дыхание от этого факта. Дело в том, что подобного ещё ни разу не случалось в турнирных условиях.

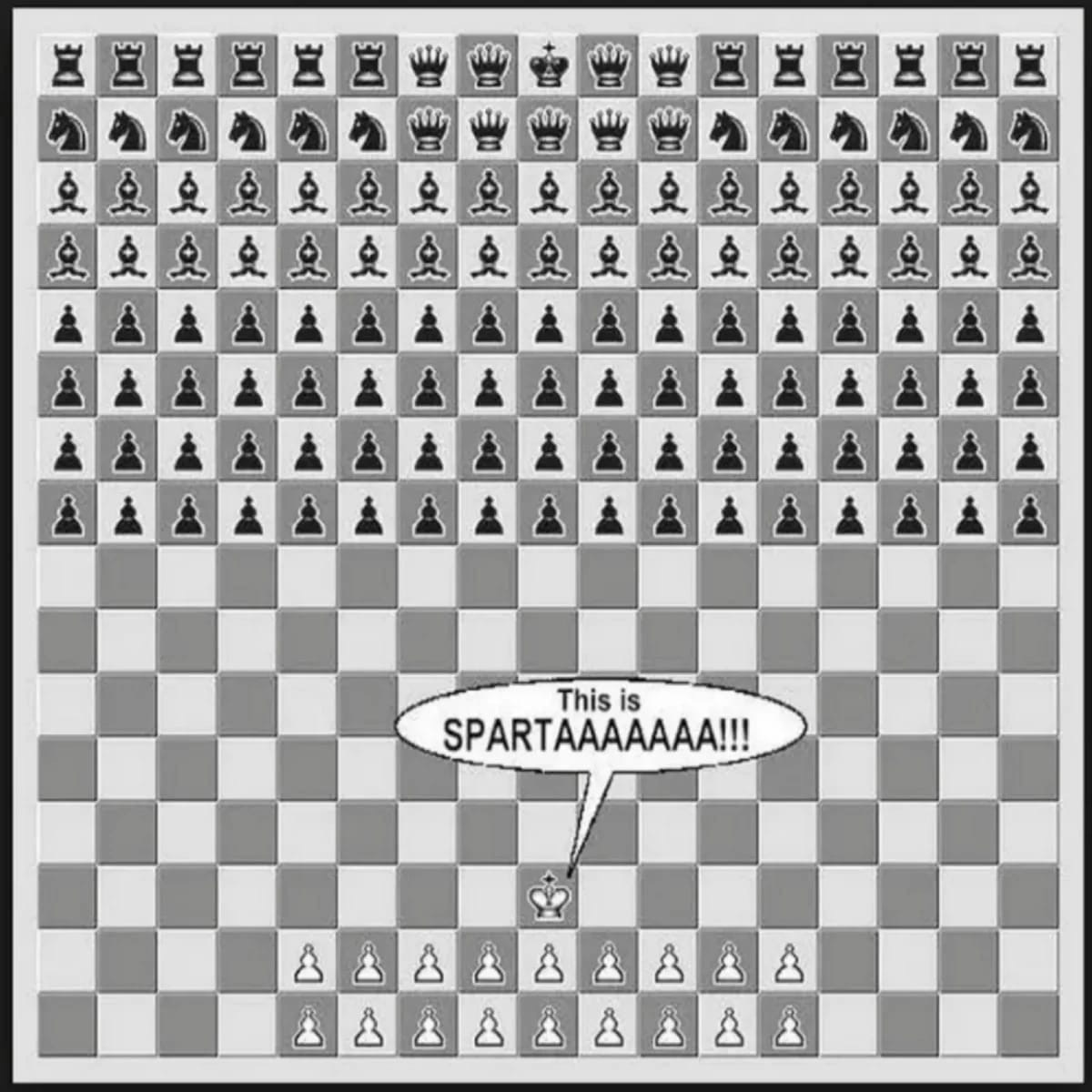

Deep Blue вычислял 50 миллиардов позиций каждые три минуты, в нём находилось 200 процессоров – против чемпиона выступил настоящий шахматный терминатор. Однако в полном матче победа всё же досталось Каспарову. Он изменил стиль игры, что позволило ему выиграть три следующие партии, а ещё две перевести вничью.

Но его абсолютное чемпионство продлилось не долго. В мае 1997 года Deep Blue вернулся в своей новой, усовершенствованной форме. Со счётом 3,5-2,5 Каспарову было нанесено поражение. А отыграться ему уже не позволили. Создатели разобрали Deep Blue сразу по окончанию игры.

Существует документальный фильм «Матч окончен: Каспаров и машина», в котором не только подробно рассматриваются игры, но и фигурируют упрёки Каспарова в сторону IBM (разработчики Deep Blue) после поражения. А именно механическое вычисление закономерностей и намеренная адаптация компьютера под его стиль игры.

❯ Программа выходит на недосягаемый уровень

Преимущество человечества на шахматной доске постепенно таяло, новые программы появлялись одна за другой и мгновенно навязывали конкуренцию. Так, например, специальный шахматный программно-аппаратный комплекс с 64 процессорами Hydra в 2005 году – не просто победил Майкла Адамса (седьмое место в мире). Нет, Hydra разгромил его. В матче из шести партий преимущество машины оказалось несравненным — 5,5 против 0,5. После этой игры пошли разговоры о том, что компьютер наконец вышел на недосягаемый для человека уровень.

Однако подобная тенденция проявлялась ещё раньше. В 2000 году коммерческие шахматные программы Junior и Fritz перевели в ничью матчи против Гарри Каспарова и Владимира Крамника – предыдущего и действующего чемпионов мира. Каспарова так вообще собрал целую серию подобных сценариев. Против программы Junior в Нью-Йорке результат оказался 3-3, против X3D Fritz – 2-2.

❯ Внутренняя кухня

Поговорим немного о том, что творится в «голове» у машины. Шахматные программы рассматривают игру в виде условного «ветвистого» или вариативного дерева. Все позиции, которые возникнут после множества допустимых ходов, оцениваются, следом оцениваются сами ходы. Анализ продолжается до нахождения конечной позиции (пат, мат), либо достижения максимальной глубины поиска.

После оценки выбирается лучшая стратегия. Вычислительные способности компьютера кажутся недосягаемыми для человека. Так среднее количество возможных ходов в каждой позиции равняется примерно тридцати пяти. Для полного анализа четырёх полуходов (это два хода от каждого игрока) исследуется около полутора миллиона возможностей, для шести — два миллиарда.

А сейчас, как заявлялось ранее, коснёмся альфа-бета-отсечения. Древо поиска необходимо «обрезать», то есть ограничивать количество лишних ходов. Вот для этого обычно и применяется «альфа-бета». В нём позиции, получившие меньшую оценку в сравнении с уже оцененными — просто не допускаются.

Приблизительная программная реализация выглядит так:

private int AlphaBeta(int color, int Depth, int alpha, int beta) < if (Depth == 0) return Evaluate(color); int bestmove; Vector moves = GenerateMoves(); for(int i = 0; i < moves.size(); i++) < makeMove(moves.get(i)); eval = -AlphaBeta(-color, Depth-1, -beta, -alpha); unmakeMove(moves.get(i)); if(eval >= beta) return beta; if(eval > alpha) < alpha = eval; if (Depth == defaultDepth) < bestmove = moves.get(i); >> > return alpha;

❯ Фора

Машинам приходится жертвовать преимущество человеку, чтобы у того появился шанс на победу.

Например, гроссмейстер может превзойти программу, если предоставить ему фору в две пешки. Вот она – разница мастерства. Человека и машину разделяют не просто вычислительные способности, их разрыв измеряется лишними фигурами на доске.

Но и эта фора в скором времени увеличится. Последние 5 лет рейтинг компьютера продолжает расти, а вот у человека изменений не наблюдается. Это, разумеется, не значит, что компьютеры серьёзно угрожают шахматному спорту. Да, есть проблема читинга и заучивания чуть ли не целых партий наизусть благодаря программным решениям, но это всё же что-то из разряда допинга, запретного приёма.

Шахматы в своём чистом проявлении никуда не денутся, техническое изучение напротив способно помочь в наработке навыка, открыть новые пути и решения. Шахматы останутся теми же, просто люди и машины начнут (или уже начинают) играть в разных измерениях.

❯ Как дела обстоят сейчас?

В данный момент в шахматном мире царствует эпоха нейронных сетей. Лидирующую позицию занимает движок Stockfish, за ним следуют: Komodo Dragon 2.6, Fat Fritz 2 и LeelaChessZero (LC0).

В чём их преимущество? Нейронные сети намного гибче старых программ, они могут распознавать позиции на доске под разными углами, а это выливается в лучший захват пространства и контроль игры.

Дело в том, что преимущество человека над машиной заключается как раз в ставке на долгоиграющие манёвры (такой сюрприз может просто быть не распознан программой), подобную стратегию, к слову, использовал Каспаров в том самом легендарном матче против Deep Blue. Но нейронные сети видят куда больше, они адаптируются и совершенствуются в процессе игры.

LC0, например, изначально знала только основные правила передвижения фигур, но самообучилась, после того как провела бесчисленные тысячи и десятки тысяч партий против самой себя же. Стоит признать, что человеку вряд ли удастся когда-нибудь вновь сравняться с машинами.

LC0, если хотите, настоящий терминатор новейшего поколения, готовый подстроиться к любому игроку, а после уничтожить его на доске. И это не финальная глава, темпы развития шахматных программ потрясают. Сама игра с её упором на логику, простором для математических решений – стала идеальным полем для искусственного интеллекта с его точностью и прагматичностью. Можно сказать, что в этих шестидесяти четырёх клетках – машина способна видеть будущее.

- timeweb_статьи_выходного_дня

- Шахматы

- шахматные движки

- история шахмат

- нейронные сети

- компьютеры

- программирование

- Блог компании Timeweb Cloud

- Научно-популярное

- Искусственный интеллект

- Логические игры

Источник: habr.com

Человек проиграл Компьютерный сбой помог Deep Blue победить Каспарова

В 1997 году Гарри Каспаров проиграл шахматный матч компьютеру Deep Blue. В первой партии матча компьютер сделал ход, который вывел Каспарова из равновесия и заставил экспертов говорить о скрытой силе искусственного интеллекта. Поражение Каспарова навсегда изменило историю шахмат, и только спустя несколько лет выяснилось, что за ним стояла случайность — обычный компьютерный сбой.

Поражение Гарри Каспарова было по-настоящему обескураживающим. После того как в 1985 году российский гроссмейстер стал самым молодым чемпионом мира по шахматам, он не покидал первой строчки рейтинга ФИДЕ. К 1997 году Каспаров был шестикратным обладателем шахматного «Оскара» и уже тогда укрепился в статусе одного из самых молодых и талантливых игроков в истории шахмат. Среди людей Каспарову не было равных, и никто не ожидал, что достойным соперником ему может стать компьютер. В то время никто не воспринимал шахматные программы всерьез — ни одной серьезной победы они не одержали, не говоря о победе над чемпионом мира.

Для Каспарова это был не первый опыт игры против Deep Blue, разработанного компанией IBM. В 1996 году Каспаров играл с этим суперкомпьютером и одержал уверенную победу 4:2, проиграв всего одну партию из шести и одержав три победы. Тем не менее, в этом матче компьютер установил историческое достижение: никогда еще действующий чемпион мира не проигрывал машине в партии с классическим контролем времени. Каспаров, однако, все равно считал, что компьютер не может его победить. «В классических шахматах, на серьезном уровне, компьютерам ничего не светит в XX веке» — эти слова Каспарова журналисты охотно вспоминали после матча-реванша.

За год IBM доработала Deep Blue, усилив его мощность почти в два раза: новый суперкомпьютер был способен просчитывать 200 миллионов позиций в секунду, его пиковая производительность составляла 11,38 гигафлопс, и в рейтинге самых мощных суперкомпьютеров мира Deep Blue занимал 259 место. Матч-реванш с Каспаровым был широко разрекламирован, за ним следили во всем мире. И для экспертов, и для обычных любителей шахмат, и даже для посторонних людей это была не просто игра, это было романтическое противостояние человека и машины.

Как и предыдущий матч, этот состоял из шести партий, первую из которых чемпион мира выиграл белыми довольно уверенно. Перед игрой Каспаров не сомневался в своих силах, и, судя его по поведению на пресс-конференции после, эта победа только укрепила его уверенность. Однако именно в первой партии произошло событие, возможно, определившее исход всего матча. В сбалансированной позиции в эндшпиле Deep Blue сделал ход, который не укладывался ни в какие теории. Ход был очень плохим, и несколько минут спустя компьютер сдался.

В недавно вышедшей книге журналиста The New York Times Нейта Силвера «The Signal and the Noise: Why So Many Predictions Fail — But Some Don’t» («Сигнал и шум: Почему некоторые прогнозы сбываются») один из создателей Deep Blue Мюррей Кэмбел рассказал, что компьютер сделал этот ход по ошибке. Авторы программы Deep Blue знали об этой ошибке (она всегда возникала в эндшпиле, а ошибочный ход был 44-м) и думали, что избавились от нее. Так как между партиями, по условиям матча, программисты могли вносить изменения в код, уже ко второй партии ошибка была устранена.

Вторую партию Каспаров неожиданно проиграл, причем чемпион мира явно действовал необдуманно. Он сдался на 45 ходу, хотя имел очевидную (для шахматиста его уровня) возможность в несколько ходов свести матч к ничьей. Силвер предполагает, что, анализируя тот самый спорный 44 ход Deep Blue в первой партии, Каспаров и его помощники могли переоценить силу компьютера, поэтому шахматист утратил уверенность: в его глазах соперник стал гораздо сильнее, чем был на самом деле, Каспаров стал его бояться.

Возможно, именно это и стало причиной поражения Каспарова — по крайней мере, так полагает Силвер. После второй партии чемпион мира обвинил команду IBM в жульничестве — он заявил, что Deep Blue дают советы сильные шахматисты, потому что он играет не как компьютер. Кэмбел заявил, что ни одного убедительного доказательства этих обвинений за 15 лет, прошедших со дня матча, так и не было представлено. В напряженной атмосфере Каспаров свел три следующие партии вничью, и перед решающей партией счет был равный 2,5:2,5.

Последнюю партию Каспаров играл черными и выбрал защиту Каро-Канн, но почти сразу же ошибся в дебюте. Эту ошибку можно было объяснить только нестабильным эмоциональным состоянием чемпиона мира, потому что Каспаров не раз играл эту защиту и никогда не пытался отойти от известных вариантов, к тому же дебют — самая консервативная часть шахматной партии. Возможно, ход Каспарова не был ошибкой, и таким образом он хотел запутать компьютер. Но если это так, то его план провалился — на 17 ходу Каспаров сдался, проиграв партию, а с ней и весь матч.

Строго говоря, ошибка Deep Blue в матче с Каспаровым — не такая уж и новость. В книге 2002 года «Deep Blue: An Artificial Intelligence Milestone» («Deep Blue: Новая ступень искусственного интеллекта»), написанной специалистом по шахматным компьютерным программам Монти Ньюборном, приводились примерно те же самые слова Кэмбела, что и в книге Силвера. Ученый заявлял, что, просчитав спорный ход компьютера на 30-40 ходов вперед, команда Каспарова так и не нашла комбинации, при которых Deep Blue выигрывал — любой ход был бы проигрышным. Почему в таком случае компьютер выбрал именно этот ход? Каспаров и его помощники так и не нашли ответа на этот вопрос, а мало что пугает так, как неизвестность.

Победа Deep Blue стала переломом в истории шахматного противостояния машины и человека. В следующем 1998 году программа Rebel 10 выиграла матч против Вишванатана Ананда, который тогда хоть и не был лучшим в мире, но уже играл очень сильно. В 2003-м Каспаров сыграл вничью матч из шести партий с Deep Junior, а в 2006 году компьютер вновь обыграл чемпиона мира: программа Deep Fritz выиграла матч у Владимира Крамника, который из шести партий не сумел победить ни в одной.

После поражения Крамника популярность матчей человека против компьютера стала падать. Дело в том, что компьютерные шахматные программы развивались слишком быстро, и примерно в 2007 году стали играть лучше любого шахматиста, даже самого сильного. Уже в 2009 году на мобильных телефонах появились программы, играющие на уровне гроссмейстера. Сейчас рейтинг Эло самой сильной шахматной программы Houdini, разработанной бельгийцем Робером Ударом, составляет 3306 пунктов. Для сравнения, рейтинг Каспарова — до сих пор никем не превзойденный — на пике составлял 2851 пункт.

Шахматные суперкомпьютеры теперь соревнуются между собой и помогают лучшим шахматистам мира в подготовке к серьезным матчам. Однако IBM, как будто в знак признательности, трогательно хранит на своем сайте страницу, посвященную первой победе Deep Blue и людям, которые его создали.

Источник: lenta.ru