В уроке даётся характеристика основным направлениям внешней политики Российской империи в начале XX века. В первую очередь отношениям с Европой. Действиям правительства на Дальнем Востоке. Описываются следствия этой политики.

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет.

Получите невероятные возможности

1. Откройте доступ ко всем видеоурокам комплекта.

2. Раздавайте видеоуроки в личные кабинеты ученикам.

Николай II. Жертва истории.

3. Смотрите статистику просмотра видеоуроков учениками.

Получить доступ

Конспект урока «Внешняя политика России в начале XX века»

«Кто стоит высоко и у всех на виду, не должен позволять себе порывистых движений». Этот принцип был провозглашён Наполеоном Бонапартом в начале XIX века.

В последней четверти столетия ему следовал российский император Александр III, проводивший взвешенную внешнюю политику. То же он завещал своему сыну – императору Николаю II.

На сегодняшнем занятии вы узнаете о развитии отношений Российской империи и иных великих держав, системе военно-политических блоков, сложившихся в Европе в начале XX века. Рассмотрите балканскую политику России в начале XX века, дальневосточное направление внешней политики Российской империи.

В 1894 году императором России стал Николай II.

К началу его царствования страна не воевала уже 16 лет. Многие считали, что новый монарх продолжит мирную внешнюю политику Александра III.

Но на рубеже XIX–XX веков усилилась борьба великих держав за сферы влияния и колонии. Продолжался «передел мира». Вместе с этим углубился раскол Европы.

Обстановка в мире на рубеже XIX – XX веков

России нельзя было игнорировать ситуацию в мире. Оставаясь в стороне, она рисковала утратить влияние и статус.

Поэтому в начале царствования Николая II внешняя политика России была противоречивой. С одной стороны для неё было характерно стремление поддержать мир в Европе. С другой – активная политика на Дальнем Востоке, который стал новой ареной мирового противостояния.

К концу XIX века Европа оказалась разделённой на два противоборствующих блока: Франко-русский союз и Тройственный союз в составе Германии, Австро-Венгрии, Италии.

Желая предотвратить большую европейскую войну, Россия выступила в качестве миротворца.

Революции 1917 года за 10 минут

Великим державам было предложено разработать действенные меры по недопущению конфликта и ограничению гонки вооружений. Но миротворческие усилия русского правительства не были бескорыстными.

Мир в Европе был необходим России для начала активной политики на Дальнем Востоке.

В итоге, по инициативе Николая II, в 1899 году была созвана мирная конференция в Гааге. В ней приняло участие 26 государств, среди которых были все мировые державы.

Итогом работы конференции стали положения «о мирном решении международных столкновений», О законах и обычаях сухопутной войны, О запрете применения отравляющих газов и неупотреблении экспансивных (разворачивающихся) пуль.

Но по главному вопросу – «ограничение гонки вооружений» – решения принять не удалось.

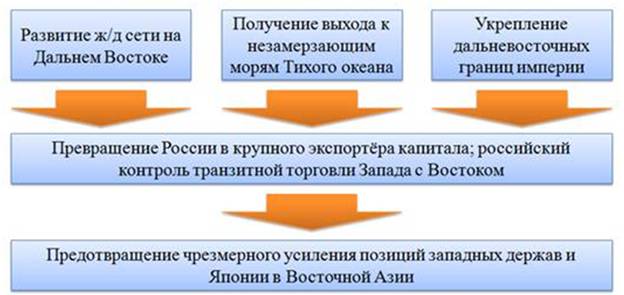

На Дальнем Востоке главной целью правительства Николая II стала реализация «Большой Азиатской программы» — комплекса мер по усилению военного и экономического влияния России в этом регионе.

Основными задачами этой программы стали:

· развитие железнодорожной сети на Дальнем Востоке.

· получение выхода к незамерзающим морям Тихого океана.

· укрепление дальневосточных границ империи.

«Большая Азиатская программа» России

В случае реализации всех этих мер, Россия могла стать крупным экспортёром капитала, поставить под свой контроль транзитную торговлю Запада с Востоком. Тем самым, не допустив чрезмерного усиления позиций западных держав и Японии в Восточной Азии.

В 1891 году было начато строительство Транссибирской магистрали.

По договору 1898 года с Китаем Россия получала в аренду на 25 лет Ляодунский полуостров с морской базой Порт-Артур.

Ещё в 1896 году был заключен русско-китайский договор о

прокладке железной дороги через территорию Маньчжурии (она соединяла российские Читу и Владивосток). После – линия была продлена до Порт-Артура.

Но активность России мешала Японии, которая стремилась расширить своё влияние на Дальнем Востоке.

В ходе японо-китайской войны 1894–1895 годов Японская империя захватила Ляодунский полуостров и ряд других территорий Китая. Германия, Франция и России выступили против этого.

Так как считали условия мира наносящими ущерб их собственным интересам.

Под нажимом европейских держав японское правительство вернуло Китаю Ляодунский полуостров, который вскоре перешёл в аренду к России.

В самой Японии такая вынужденная уступка была воспринята как унижение. Россия стала основным противником Японии на Дальнем Востоке. Кроме того, после аренды Порт-Артура под российский контроль попали земли находящиеся рядом с Кореей – сферой интересов Японии.

Отношения между странами накались ещё больше. В 1903 году между ними произошёл разрыв дипломатических отношений.

В 1904 году началась русско-японская война. В ходе этого конфликта, не смотря на героическую оборону Порт-Артура; подвиги русских моряков; Мукденское сражение, Япония одержала победу.

В августе 1905 года был подписан Портсмутский мир.

По его итогам благодаря усилиям Витте (главы российской делегации)

было отвергнуто требование Японии о контрибуции. Россия признала Корею сферой влияния Японии. Передавала ей право на аренду Ляодунского полуострова с Порт-Артуром. К Японии переходила южная часть острова Сахалин.

Но, по словам современников «…портсмутские переговоры представляли собой скорее соглашение равноправных партнёров, а не договор, заключённый вследствие неудачной войны…». Тем не менее, влияние России на Дальнем Востоке было сильно подорвано.

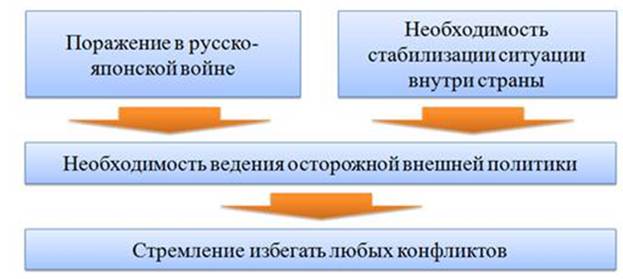

После русско-японской войны и из-за необходимости стабилизации ситуации внутри страны, внешняя политика России стала более осторожной.

Российские дипломаты стремились избегать любых конфликтов.

В тоже время ситуация в Европе изменилась. Германия, накопив достаточно сил, вступила в борьбу за мировую гегемонию с Великобританией.

Внешняя политика России после 1905 года

В итоге последняя отказалась от политики «блестящей изоляции» и заключила в 1904 году союз с Францией. Государства уладили свои колониальные споры.

В 1907 году по инициативе английского правительства был подписан ряд договоров о разграничении сфер влияния Великобритании и России в Средней Азии.

В итоге англо-российский договор 1907 года завершил создание военно-политического блока – Антанты (в переводе с французского «сердечное согласие»).

Европа окончательно раскололась на два враждебных лагеря – Антанту (Россия, Франция, Великобритания) и Тройственный союз (Германия, Австро-Венгрия, Италия).

С этого времени начинается активная подготовка обоих блоков к войне за «передел мира». Ускоряется гонка вооружений, противостоящие блоки стремятся привлечь на свою сторону третьи страны.

После того, как в 1908 году Австро-Венгрия аннексировала Боснию и Герцеговину (турецкую провинцию на Балканах) резко ухудшились отношения этого государства и Сербии (которая претендовала на Боснию и Герцеговину) и России (к тому времени союзницы Сербии).

Не желая усиления Австро-Венгрии, а так же пытаясь ослабить Османскую империю, Россия содействовала созданию в 1912 году Балканского союза. В него вошли Болгария, Сербия, Греция, Черногория.

В начавшейся в этом же году войне с Турцией они быстро добились успеха. В результате Османская империя потеряла почти все оставшиеся у неё европейские владения.

Но страны-члены союза должны были сами, без иностранного посредничества, поделить завоёванные территории. Разногласия между ними привели к новой войне на Балканах и распаду Балканского союза.

Мирная конференция в Бухаресте, завершившая этот конфликт, только добавила противоречий между странами.

Такое положение впоследствии позволило привлечь Болгарию и Османскую империю на сторону Тройственного союза. В то время как Сербия, Черногория изначально выступили на стороне Антанты. Позже к ним присоединились Греция и Румыния.

Балканы стали «пороховым погребом» Европы. Взрыв произошёл в июне 1914 года, когда сербский террорист Гаврило Принцип застрелил наследника австро-венгерского престола Франца Фердинанда во время его визита в Сараево.

Сараевское убийство австрийские и германские правящие круги решили использовать как предлог для развязывания масштабного европейского конфликта. Он начался 28 июля 1914 года и вошёл в историю как Первая мировая война. Участие в нём приняли все великие державы.

Таким образом, в начале XX века на Дальнем Востоке Российская империя была вынуждена проводить мирную политику вследствие неудачной войны с Японией.

Балканская политика государства была направлена на ослабление своих главных соперников в этом регионе Австро-Венгрии и Османской империи.

В отношениях с иными великими державами Россия стремилась

проводить острожную политику. Но международная обстановка вынудила её вступить в один из военно-политических блоков – Антанту.

Источник: videouroki.net

Николай II не проиграл русско-японскую войну

Почему рост экономики страны при Николае Втором и желание России сотрудничать с соседними странами вызывало столько ненависти со стороны развитых мировых держав?

Кто готовил и спровоцировал конфликт между Японией и Россией?

50 миллионов долларов в 1905 году – это много? Хватит ли этих денег, чтобы развалить Россию?

«Кровавое воскресенье» – провокация мировых держав для ослабления России!

Академик А.Н. Сахаров: Портсмутский мирный договор «вырос на почве общей заинтересованности не победившей Японии и не проигравшей войну России».

Русско-японская война явилась реакцией ряда государств – Японии, Великобритании и США – на успешно развивающуюся Большую азиатскую программу Императора Николая Второго, который стремился «прорубить окно в Азию» и обеспечить России выход к незамерзающим морям. Благодаря Транссибу резко возрастала возможность быстрой переброски на Дальний Восток русских товаров, военного снаряжения и войск.

С этим не хотели мириться иностранные державы. Столкнув в войне Японию с Россией, они преследовали цель истощить сильных соперников, занимавших ведущие позиции в политике и экономике. Именно США и Британия поставляли Японии для войны с Россией уголь, боевые корабли, оружие. В целом 40% военных расходов Японии составляли иностранные капиталы.

Русско-Японская война вспыхнула в январе 1904 г. Япония начала военные действия, вопреки международному обычаю, без объявления войны, совершив внезапное нападение на русскую эскадру, стоявшую на внешнем рейде Порт-Артура.

Первый год войны завершился для России неудачно: падением Порт-Артура и рядом поражений в Манчжурии. Это обусловливалось рядом причин.

Русские ещё не успели сосредоточить в Маньчжурии крупные силы. Имеющиеся на Дальнем Востоке войска были раскинуты на огромной территории Маньчжурии, Приморья и Забайкалья. Японские войска превосходили русские военной оснащённостью и численностью более чем в два раза.

Кроме того, железные дороги на февраль 1904 года могли пропускать только по единственной линии снабжения — Транссибу — всего четыре пары поездов в день.

Все эти затруднения были успешно преодолены. К началу лета 1905 года на театре военных действий была сосредоточена могущественная армия, прекрасно вооружённая и численно превосходящая противника, причём приток сил продолжался быстрым темпом. Русские были готовы к тому, чтобы сбросить японцев в море.

К этому моменту Россия имела устойчивое экономическое положение, а Япония была совершенно истощена. Курс рубля был по-прежнему высок. Тогда как курс иены резко упал, а государственный долг Японии вырос в 4 раза. Показательный факт: налоговое бремя в связи с военными расходами возросло в Японии на 85%, тогда как в России – всего лишь на 5%.

Однако более серьёзная опасность, чем японцы, угрожала России со стороны «внутреннего врага». Россию пытались сломить изнутри с помощью революционных партий, широко поддержанных левой интеллигенцией и пресловутой «общественностью». Воспользовавшись войной, эти силы раздули в стране смуту для свержения существующего государственного строя.

В январе 1905 года по всей России начались забастовки. В тот момент, когда стране так необходимы ресурсы для победы, встали ведущие заводы, производившие эти ресурсы!

Мирное шествие рабочих 9 января 1905 года усилиями самих же организаторов превратилось в вооружённое столкновение с силами правопорядка.

«Кровавое воскресенье» послужило началом русской революции и массового террора, жертвами которого стали тысячи чиновников, государственных деятелей, представителей власти.

В этой связи встаёт вопрос: кто же так щедро финансировал революционеров и снабжал оружием? Огромную роль сыграли японские, английские и американские деньги. Дело борьбы с российской государственностью объединило совершенно разнородные силы: японские дипломатические круги, английских парламентариев, американских миллионеров, российских эсеров, большевиков и других лиц.

В своих воспоминаниях видный эсер Борис Савинков писал об одном из таких фактов:

«Член финской партии Конни Циллиакус сообщил центральному комитету, что через него поступило на русскую революцию пожертвование от американских миллионеров в размере миллиона франков. Причём американцы ставят условием, чтобы эти деньги пошли на вооружение народа и были распределены между всеми революционными партиями. ЦК принял эту сумму, вычтя 100000 франков на боевую организацию».

Особо отличился в субсидировании революционеров Яков Шифф – владелец банкирского дома «Кун, Леб и К о » в Нью-Йорке.

Не отставала от Америки и Япония, военное положение которой с каждым днём ухудшалось. Спасти её могли только внутренние беспорядки в России.

Японский полковник Мотодзиро Акаси проводил активную подрывную деятельность против Российского государства. Акаси разработал план оказания помощи российским революционерам.

В перехваченном шпионском документе имелись точные указания на то, кому, в каком количестве и с какой целью предназначались немалые суммы японских денег:

Оружия и боеприпасов для русских революционеров было приготовлено настолько много, что пришлось приобрести 315-тонный пароход «Джон Графтон», который успел сделать 3 рейса для доставки груза. Были приобретены и другие суда.

Правительством Японии было передано за время войны не менее 1 миллиона иен (по современному курсу это около 5 миллиардов иен или 35 миллионов долларов), что было по тому времени просто огромной суммой.

Английский журналист Э. Диллон в книге «Закат России» писал:

«Японцы раздавали деньги русским революционерам известных оттенков, и на это были затрачены значительные суммы. Я должен сказать, что это бесспорный факт».

Юрист, публицист А.Ю. Сорокин утверждает:

«Общая сумма иностранных денег, направленных «на революцию» в России, составила не менее 50 млн. долларов».

Под опекой Японии вступили в сговор либеральная, социалистическая и националистическая ветви антирусских сил. Осенью 1904 г. они провели в Париже совещание, которое вынесло резолюцию об «уничтожении Самодержавия» и о создании «свободного демократического строя». Его участники признали «полезность» для «освобождения» России её поражения в войне с Японией и призвали всячески способствовать этому.

Революционеры прямо готовили кровавую провокацию и бунт. «Только я должен ждать, – говорил Гапон, – какого-нибудь внешнего события; пусть падет Артур».

Теперь становится ясно, что события 9 января 1905 года имеют совершенно иную подоплёку, чем до сих пор преподносилось во всех учебниках.

На самом деле это была заранее подготовленная провокация – одна из первых попыток цветной революции в России!

В этих сложнейших условиях Император принял самое мудрое решение о заключении мирного договора с Японией – в ответ на её неоднократные предложения.

Однако государь сразу подчеркнул: «Я готов кончить миром не мною начатую войну, если только предложенные условия будут отвечать достоинству России. Я не считаю нас побеждёнными, наши войска целы, и я верю в них».

Хотя обстановка на фронте позволяла продолжать войну, но внутренняя изменническая смута грозила гибели государства.

Кроме того, как христианин, Николай II больше не хотел проливать русскую кровь. Выслушав доклад Великого Князя Николая Николаевича о том, что для окончательной победы понадобится ещё один год военных действий и потери в 200 тыс. человек, Император принял решение не губить людей и начать переговоры о мире, предлагаемые Японией.

Все унизительные для России пункты, которые выдвинула Япония, были бесповоротно отвергнуты Николаем II. Император заявил: «Всякий порядочный русский согласен продолжать войну до конца, если Япония будет настаивать на двух пунктах: ни пяди нашей территории, ни одного рубля вознаграждения за военные расходы».

Мирный договор был подписан 23 августа (5 сентября) 1905 года. Глава японской делегации Комура ровным голосом объявил, что японское правительство в целях восстановления мира принимает условия России. Присутствующие, в том числе глава русской делегации С.Ю. Витте, были ошеломлены. Никто не ожидал, что японцы откажутся от контрибуции и согласятся безвозмездно возвратить половину захваченного ими Сахалина.

По мнению академика А.Н. Сахарова, завершивший русско-японскую войну Портсмутский мирный договор «вырос на почве общей заинтересованности не победившей Японии и не проигравшей войну России».

Революционеры и оппозиция раздували миф о «поражении царизма» и о «национальном позоре», постигшем Россию, хотя именно их подрывная деятельность вынудила царя пойти на переговоры и закончить войну.

Таким образом, мировые державы, одновременно поддерживая и внешнего, и внутреннего врага России, приложили огромные усилия, чтобы свергнуть царскую власть в 1905 году. Но осуществить цветную революцию в России не удалось.

Николай II не проиграл русско-японскую войну!

«Кровавое воскресенье» – провокация мировых держав для ослабления России!

Источник: pandoraopen.ru

Общественно-политическое развитие России в 1894-1904 годах

1. Общественно- политическое развитие России в 1894-1904 гг.

2.

1. Противоречия в окружении Императора

Проявления недовольства (рабочее движение)

3. Формирование партийной системы

2. Подумай и объясни исторический факт…

Революция

1905- 1907 гг.

3. Русско- японская война

4. Русско- японская война

•1. Направления

•2. Причины и Участники

•3. Основные события

•4. Итоги

5. Видео фрагмент:

1 Направления

2 Причины и

участники

3 Основные

события

4 Итоги

6. Видео фрагмент:

1

Противоречия

2 Причины и

участники

3 Основные

события

4 Итоги

7. Видео фрагмент:

1 Направления

2 Причины и

участники

3 Основные

события

4 Итоги

8. 1. Направления

Внешнюю политику Николая II определяли три важнейших

фактора.

9. 1. Направления

Внешнюю политику Николая II определяли три важнейших

фактора.

Во – первых, искренне намерение продолжать курс отца,

снискавшего лавры миротворца.

Во – вторых, для решения задач индустриализации страны нужны

были соответствующие внешние условия – мир и спокойствие в

Европе, привлечение иностранных капиталов.

В – третьих, напряжённость внутри страны требовала

сосредоточение военно-полицейских сил не на внешних, а на

внутренних “фронтах”.

10. 1. Направления

11. Гаагская конференция (июнь 1899г.)

Цель- ограничение

вооружения.

Итог встречи:

12. Гаагская конференция (июнь 1899г.)

Цель- ограничение

вооружения.

Итог встречи:

Создан международный суд для

разбирательства конфликтов

между государствами.

Запрещено использовать

удушливые газы; не применять

снаряды.

13. 1. Направления

14. «Большая азиатская программа»

КВЖД

Соперник- Япония: Ляодунский полуостров, Манчжурия, Корея

15.

• 1896 г. Договор Китая и России об оборонительном

союзе

• Май 1898 г. Россия и Китай подписали договор об

аренде на 25 лет Ляодунского полуострова и ПортАртура с правом создания там российской военноморской базы.

16.

1 Направления

2 Причины и

участники

3 Основные

события

4 Итоги

17. 2 Причины и участники

18.

Причины войны:

1. Стремление России укрепиться на «незамерзающих морях» Китая и

Кореи.

2. Стремление ведущих держав не допустить усиления России на Дальнем

Востоке.

Поддержка Японии со стороны США и Великобритании.

3. Стремление Японии вытеснить русскую армию из Китая и захватить

Корею.

Соотношение сил:

К 1904 году русская армия насчитывала: в Маньчжурии – ок. 28 тысяч, в ПортАртуре – ок. 22 тысяч. Япония имела более 440 тысяч. Артиллерия,

стрелковое оружие, корабли Японии было намного лучше, чем у России.

19.

Причины войны:

1. Стремление России укрепиться на «незамерзающих морях» Китая и

Кореи.

2. Стремление ведущих держав не допустить усиления России на Дальнем

Востоке.

Поддержка Японии со стороны США и Великобритании.

3. Стремление Японии вытеснить русскую армию из Китая и захватить

Корею.

Соотношение сил:

К 1904 году русская армия насчитывала: в Маньчжурии – ок. 28 тысяч, в ПортАртуре – ок. 22 тысяч. Япония имела более 440 тысяч. Артиллерия,

стрелковое оружие, корабли Японии было намного лучше, чем у России.

20.

1 Направления

2 Причины и

участники

3 Основные

события

4 Итоги

21. 3 Основные события

22.

23.

24.

В ночь

на 27 января 1904 г.,

без объявления войны,

японские корабли

атаковали русскую

эскадру, в итоге 2

броненосца и 1 крейсер

получили повреждения.

25.

Уничтожение русских крейсеров «Варяг» и

«Кореец» в заливе Чемульпо.

27 января 1904 г. в порту Чемульпо 14 японских кораблей напали на крейсер «Варяг» и

канонерскую лодку «Кореец», в результате неравного боя русские моряки потопили

крейсер, а лодку взорвали.

31 марта 1904 г. в бою наскочил на мину флагманский броненосец «Петропавловск», в

результате вице- адмирал С.О.Макаров и весь его штаб (29 офицеров и 652 матроса)

погибли. (Порт- Артур)

26.

27. Оборона Порт- Артура

27 января 1904 года — 20 декабря 1904 года

5 декабря 1904- гора Высокая

1-я Тихоокеанская эскадра под командованием вицеадмирала Оскара Старка, с 8 марта -вице-адмирал Степан

Макаров, Георгий Штакельберг, Роман Кондратенко (погиб

15 декабря), Анатолий Фок

Хэйхатиро Того, Ясукаты Оку, Маресукэ Ноги

28.

29. Сражение под Мукденом

• 20 февр. 1905 г. – 10 мар. 1905 г.

Три русские Маньчжурские армии

(главнокомандующий генерал А. Н. Куропаткин)

30.

31. О. Цусима

• 27 мая 1905 г. – 28 мая 1905 г.

2-я эскадра флота Тихого океана (Рожественский)

потерпела сокрушительное поражение от

Императорского флота Японии под командованием

адмирала Хэйхатиро Того.

Источник: ppt-online.org