Император Николай II.

Большая Азиатская Программа

Восточные народы были гораздо больше расположены к православной миссии, чем народы Западной Европы. Кроме того, восточный регион, виделся Николаю II важнейшим геополитическим направлением. Фраза царя, что «Россия должна прирастать Азией», отражали его глубочайшее убеждение в необходимости распространения русского влияния на Восток.

В поездке будущего Царя сопровождали такие горячие сторонники распространения России на Восток, как князь Э. Э. Ухтомский и сын великого русского учёного Д. И. Менделеева – В. Д. Менделеев. К слову сказать, сам Д. И. Менделеев всегда горячо поддерживал планы Николая II относительно Азии.

«Только неразумное резонерство, – писал Д. И. Менделеев, – спрашивало: к чему эта дорога? А все вдумчивые люди видели в ней великое и чисто русское дело – путь к океану – Тихому и Великому, к равновесию центробежной нашей силы с центростремительной, к будущей истории, которая неизбежно станет свершаться на берегах и водах Великого океана».[1]

Остеотомия скул и челюсти в Корее | Как мужские черты лица сделать женскими

Его поддерживал князь Э. Э. Ухтомский: «Иные говорят: «К чему нам это? У нас и так земли много», – но для Всероссийской державы нет другого исхода, – или стать тем, чем она от века призвана быть (мировой силой, сочетающей Запад с Востоком), или бесславно и незаметно пойти по пути падения, потому что Европа сама по себе нас, в конце концов, подавит внешним превосходством своим, а не нами пробужденные азиатские народы будут еще опаснее, чем западные иноплеменники».

Став императором, Николай II немедленно приступил к разработке и осуществлению своего плана, который известен, как «Большая Азиатская программа». Однако по имеющимся документам видно, что царь начал её разрабатывать ещё до своего вступления на престол, так как уже в 1895 году её практическое осуществление шло полным ходом.

По поводу «Большой Азиатской программы» кандидат философских наук И. Е. Синицын писал: «Большая Азиатская программа» сводилась к обеспечению развития Сибири и Дальнего Востока, экономическому сотрудничеству с великими и древними соседями его империи по Азии. Как показывают исторические факты, у Николая II был свой взгляд на внешнеполитические задачи его империи. Царь понимал, что цели России, которых она добивалась во времена его отца Александра III и деда Александра II, – утвердить свое главенство на Балканах, в этой связи захватить Проливы из Чёрного моря в Средиземное и противодействовать Австрии и Турции в Южной Европе, а Англии и Франции – на Ближнем Востоке – можно было достичь только путем кровопролитных войн в Европе. К тому же обладание Россией Босфором и Дарданеллами открывало лишь «форточку» в зал, который был заперт британскими засовами. Только развитие Сибири, Дальнего Востока и активная политика в Азии могли укрепить величие России».

Император Николай II понимал, что в случае господства России в Азии, решался вопрос о выходе к незамерзающим морям, о русском преобладании на огромной территории, о почти незаселённых земельных просторах Маньчжурии.

Бали и почему все на нём помешались. Большой Выпуск.

В 1901 году Россия установила дипломатические отношения с Афганистаном, вызвав тем самым крайнее недовольство Англии, рассматривавшей Афганистан, исключительно как свою колонию.

Но кроме геополитической задачи, император Николай II никогда не забывал о своём долге православного государя. Распространение русского влияния на Востоке, означало распространения там православной веры.

Николай II планировал создание «Великой буддийской конфедерации», опиравшийся на культурно-экономическую перспективу включения в состав Российской империи Тибета и Монголии.

При Николае II Петербург становится мировым центром буддизма. Естественно, это обстоятельство свидетельствует не о приверженности Николая II буддизму, как религии. Царь был и оставался православным христианином. Но как незаурядный политик Государь понимал, что Россия не может чувствовать себя на Востоке свободно, без признания её религиозными авторитетами буддизма.

В 1898 году при активном содействии князя Э. Э. Ухтомского Россию посетил один из авторитетных буддийских богословов и доверенное лицо далай-ламы Агван Дорджиев. Он встречался с императором Николаем II и в беседе с ним полностью поддержал планы продвижения России на Восток. Эта встреча способствовала постройке двух железнодорожных магистралей, призванных осуществлять связь с Дальним Востоком.

Агван Доржиев считал Россию защитницей монголов и тибетцев от угнетения со стороны Китая, Японии и Англии.

Под влиянием бесед с Доржиевым, далай-лама, находившийся в то время в вынужденной эмиграции в Урге, стал говорить о своём желании поселиться в России. Далай-лама XIII направил императору Николаю II делегацию буддийских монахов, которая передала Государю подлинные одежды Будды и священную мандалу. Дар далай-ламы свидетельствовал о глубочайшем почитании русского царя со стороны тибетских буддистов.

Император Николая II назначил князя Э. Э. Ухтомского личным тайным резидентом на Дальнем Востоке. По заданию царя, Ухтомский готовил мощное продвижение России на Восток, осуществлял распространение российского влияния в Бурятии, Китае, Верхней Монголии, устанавливал связи с Тибетом и Кореей.

Э. Э. Ухтомский регулярно писал письма императору в Петербург, в которых сообщал все важнейшие новости с дальневосточного региона, направляет добытые секретные карты китайского и корейского районов, передавал важнейшую добытую информацию о настроениях среди восточных народов и о политических решениях, принимаемых их элитами. Николай II предвидел, что дальневосточный регион станет театром военного противостоянии России с третьими странами, и Ухтомский собирал бесценную информацию об этой территории. «Ваше Императорское Величество, – писал Э. Э. Ухтомский Николаю II в декабре 1894 года, – ввиду новейших событий на Дальнем Востоке, всеподданнейше осмеливаюсь повергнуть на Ваше благоусмотрение единственный в своём роде Атлас, данный мне всего на несколько дней. На 1 стр. ясно виден лучший путь Забайкалья на Пекин, наглядно изображены выгоды нашего положения между Стратенском и Благовещенском. В данное время китайцы охотно бы продали или уступили на каких-нибудь льготных условиях эту часть своей территории, населённую почти исключительно бродягами».[2]

Князь Ухтомский сумел создать на Востоке разветвленную эффективную агентурную сеть. Причём в понятие «агентурной сети» вкладывалось гораздо большее, чем просто сеть тайных агентов, собирающих секретную информацию.

Агенты Ухтомского, конечно, занимались и этим, но главное, они вели работу по усилению влияния России в дальневосточном и китайском регионах, подготавливали будущее безраздельное господство России во всей Центральной Азии. Главой агентуры князя Ухтомского был никто иной, как Пётр Александрович Бадмаев, носивший до крещения буддистское имя Жамсаран. Крестник императора Александра III, Бадмаев был убеждён, что только Россия способна понять и спасти восточные народы от варварского господства Запада. Прекрасно знавший бурятскую культуру и буддистские традиции, Бадмаев был незаменимым помощником Ухтомского.

В письме Николаю II от 2 сентября 1895 года Э. Э. Ухтомский сообщал об успешной деятельности П. А. Бадмаева: «Бадмаев, – писал он, – со 150 близкими ему лицами разъезжает в качестве купца по Монголии, с целью повидать всех местных князей-лам, привлечь их на нашу сторону и, сооружая станции по степному почтовому тракту на Пекин, незаметно поставить там же телеграфные столбы при ясно намеченном рельсовом пути, который мог бы пойти от Сибирской магистрали».[3]

Бадмаев собирал информацию о настроениях в регионе, добивался от местных вождей дружественного отношения к России, организовывал обеспечение телеграфной связью территорию, по которой могло начаться движение русских войск, находил среди русских государственных чиновников лиц, могущих предоставлять Государю достоверную и объективную информацию о состоянии дел на Дальнем Востоке.

15 сентября 1895 года П. А. Бадмаев шифром передаёт Э. Э. Ухтомскому следующее: «Выезжаю верхом со 150 помощниками. Буду во всех важных пунктах до Кореи. Всюду разузнаю на месте сам как сподручнее провести на частные средства ближайшим путём железную дорогу из внутреннего Китая в Читу. Пространство между этими районами занято и охраняется монголами.

Вхожу в соглашение со всеми их главными вождями. Народ за нас. Маньчжурская династия падает. Казаки и буряты единодушно мне содействуют». [4]

Несмотря на свои обширные геополитические планы в Азии и на Дальнем Востоке, Россия не собиралась ни оккупировать соседние государства, ни расчленять их. Между тем, европейские государства стремились как раз к последнему. Особенно заманчивым им казалось расчленение огромного Китая. Экономика Китая находилась под контролем иностранного капитала.

С 1894 по 1898 год Китай получил семь иностранных займов на общую сумму 54 млн. фунтов стерлингов. Иностранные державы активно строили в Китае железные дороги и занимались добычей полезных ископаемых.

В 1894 году Япония начала войну с Китаем за установление контроля над Кореей, формально считавшейся вассальной страной империи Цин. Японцы изгнали китайскую армию из Кореи и вторглись на китайскую территорию. Хорошо организованная и вооружённая японская армия и здесь добилась больших успехов: от китайцев была очищена большая часть Манчжурии. 13-го апреля 1895 года между Японией и Китаем был заключён Симоносекский мир, по которому Китай должен был уплатить Японии огромную контрибуцию, признать независимость Кореи, отдать навечно остров Тайвань и весь Ляодунский полуостров.

Эти требования японцев вызвали серьёзное беспокойство среди западных европейских держав и России. Англия, Франция и Германия увидели в этом угрозу своих интересов в Китае, так как давно готовились к разделу слабеющей империи. Для России распад империи Цин и усиление там европейских держав, а также Японии был тоже не выгоден. На Японию было оказано давление, и она была вынуждена отказаться от претензий на Ляодунский полуостров.

В 1896 году Россия подписала секретный союзный договор с Китаем, направленный против Японии.

В 1897 году Германия захватила бухту Цзяочжоу. Китайское правительство обратилось к России за поддержкой.

В 1897 году императорское правительство Китая подписало с Россией конвенцию, по которой оно уступало российскому правительству в арендное пользование порты Порт-Артур и Далянь (порт Дальний) вместе с прилегающим к этим портам водным пространством.[5]. Были взяты в концессию территории китайских провинций, на которых русское правительство начало строить Китайско-Восточную Железную Дорогу (КВЖД), призванную соединить Читу с Владивостоком и Порт-Артуром. Русские господствовали в Харбине. В 1900 году Россия всё более проникала Манчжурию.

Между тем, в отличие от Запада, Россия не собиралась проводить в Китае агрессивную захватническую политику. В своём частном письме королеве Виктории в 1899 году Николай II чётко разъяснил свою позицию: «Как Вам известно, дражайшая бабушка, я теперь стремлюсь только к возможно более длительному миру во всем мире, это ясно доказали последние события в Китае – я имею в виду новое соглашение о постройке железной дороги.

Все, чего хочет Россия, – чтобы ее оставили в покое и дали развивать свое нынешнее положение в сфере ее интересов, определяемой ее близостью к Сибири. Обладание нами Порт-Артуром и Маньчжурской железной дорогой для нас жизненно важно и нисколько не затрагивает интересы какой-либо другой европейской державы. В этом нет и никакой угрозы независимости Китая. Пугает сама идея крушения этой страны и возможности раздела её между разными державами, и я считал бы это величайшим из возможных бедствий».

«Большая Азиатская программа» Императора Николая II вызвала крайнее раздражение у правящих кругов США и Великобритании, имевших свои виды на Дальний Восток и Китай. Именно английские и американские правящие круги активно вооружали Японию и подталкивали её на войну с Россией. Русско-японская война стала результатом упорного стремления указанных держав не дать России осуществить её геополитические планы в Азии.

[1] Ольденбург С.С., с. 226.

[2] ГА РФ. Ф. 601. оп. 1. д. 137. л. 8

[3] ГА РФ. Ф. 601. оп. 1. д. 137. л. 22

[4] ГА РФ. Ф. 601. оп. 1. д. 137. л. 26-27

[5] Дацышен В.Г. Русско-китайская война. Манчжурия 1900 год. – СПб, 1996, с. 39.

Источник: pravoslavie.ru

Дайте определение следующего понятия. «Большая азиатская программа»

Как быстро выучить стихотворение наизусть? Запоминание стихов является стандартным заданием во многих школах.

Как научится читать по диагонали? Скорость чтения зависит от скорости восприятия каждого отдельного слова в тексте.

Как быстро и эффективно исправить почерк? Люди часто предполагают, что каллиграфия и почерк являются синонимами, но это не так.

Как научится говорить грамотно и правильно? Общение на хорошем, уверенном и естественном русском языке является достижимой целью.

- Обратная связь

- Правила сайта

Источник: www.soloby.ru

«Большая азиатская программа»

Миротворческие усилия Николая II на европейской арене были не столь уж бескорыстными. Мир и спокойствие в Европе нужны были ему для облегчения выполнения главной идеи своего царствования: усиления господства России в Восточной Азии. Ставя перед собой эту цель, Николай тем самым отходил от традиционных приоритетов русской внешней политики, лежавших на Балканах и в Турции. Александр III предостерегал своего наследника от европейских войн, а что касается Дальнего Востока, то, очевидно, он и сам замышлял расширение русского влияния в этом регионе. Для достижения поставленных целей было начато строительство Великого Сибирского пути—Транссибирской магистрали.

Таким образом, «большая азиатская программа» стала ключом внешней, а в известной степени и внутренней политики Николая II после отклонения мировыми державами идеи всеобщего разоружения.

«Дальневосточные игры»

Главным препятствием на пути к российскому преобладанию на Дальнем Востоке была Япония, которая не только провозгласила программу создания «Великой Японии», но стала активно претворять ее в жизнь.

Летом 1894 г. японцы начали захватнические действия в отношении Китая и Кореи, навязав Китаю тяжелые условия мира и превратив Корею в своего сателлита.

Россия взяла на себя инициативу создания единого антияпонского блока европейских государств. В 1895 г., предъявив Японии ультиматум, поддержанный Францией и Германией, Россия заставила ее отказаться от некоторых притязаний. В то же время европейские державы и США поспешили последовать примеру Японии и приобрести в аренду важные пункты на территории Китая (Англия — Гонконг, Германия — Циндао, Россия — Порт-Артур) как «благодарность» за «защиту».

Источник: vuzlit.com

Внешняя политика Николая II | теория по истории начало XX века

В июне 1899 г. в столице Голландии, Гааге, по инициативе российского правительства и Николая II была созвана международная конференция. В ней приняли участие 26 стран. На конференции обсуждались вопросы о законах и обычаях войны, которые заложили основу комплекса норм международного гуманитарного права. Участники конференции подписали ряд деклараций, взяв на себя обязательства не использовать вредоносных и удушливых газов, а также не применять разрывные пули.

“Большая Азиатская программа” Николая II

Мир и спокойствие в Европе нужны были Николаю II для осуществления экспансионистской политики на Дальнем Востоке . Для этого была разработана “Большая Азиатская программа”. Её целью были выход России к незамерзающим морям Тихого океана и укрепление позиций на Дальнем Востоке.

Главным соперником в этом регионе была Япония, которая провозгласила программу создания «великой Японии». В 1894-1895 гг. Япония нанесла сокрушительное поражение Китаю. Корея стала сферой влияния Японии.

Россия решила извлечь пользу из поражения Китая и укрепить свои позиции на Дальнем Востоке для дальнейшей борьбы с Японией. Так, в 1896 страны подписали секретный союзный договор, направленный против Японии. В 1897 году Российской империи удалось договориться с Китаем отдать ей в аренду незамерзающие порты Порт-Артур и Далянь (порт Дальний). Началось строительство Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД).

Англии и США усиление России на Дальнем Востоке было невыгодно. Они выступили на стороне Японии. Захватнические намерения России и Японии привели к неминуемому столкновению их интересов на Дальнем Востоке . Это стало причиной русско-японской войны 1904-1905 гг.

Русско-японская война 1904-1905 гг.

В 1902 г. С.Ю. Витте совершил поездку на Дальний Восток и пришёл к заключению, что данный регион не готов к ведению активных боевых действий. Однако война уже была неизбежна.

- Ночь 26-27 января 1904 г. – японский флот без объявления войны произвёл обстрел русской эскадры на внешнем рейде Порт-Артура.

- 27 января 1904 г. – у берегов Кореи в бухте Чемульпо 14 японских кораблей напали на русские крейсер «Варяг» (командир В.Ф. Руднев) и канонерской лодки «Кореец» (командир Г.П. Беляев). В результате неравного боя русские моряки приняли решение затопить охваченный пожаром “Варяг” и взорвать “Кореец”.

- В течении нескольких месяцев японские войска высадились на территории Маньчжурии и Ляодунского полуострова. В мае 1904 г. японцам был сдан порт Дальний . Главным русским военным опорным пунктом на полуострове оставалась крепость Порт-Артур.

- В феврале 1904 г. в Порт-Артур прибыл командующий Тихоокеанской эскадрой вице-адмирал С.О. Макаров. В результате несчастливой случайности во время выхода на внешний рейд крепости флагманский корабль «Петропавловск» подорвался на мине и затонул вместе со всем штабом в составе 29 офицеров и 652 матросов. Погиб русский художник-передвижник В.В. Верещагин.

- В конце весны 1904 г. русские потерпели первое значительное сухопутное поражение от японцев на реке Яла .

- Август 1904 г. – командующий Маньчжурской армией А.Н. Куропаткин не решился довести до конца наступление на японские позиции и отступил к Мукдену. В результате крепость Порт-Артур оказалась незащищённой, и японцы начали осаду.

- Август-конец декабря 1904 г. – оборона крепости Порт-Артур . Сухопутная оборону возглавил генерал Р.И. Кондратенко. Он лично руководил обороной на самых опасных боевых участках, а также занимался усовершенствованием военных сооружений. В середине декабря 1904 г. он погиб. Спустя несколько дней, в 20-х числах декабря комендант Порт-Артура А.М. Стесселькапитулировал и сдал крепость японцам. Впоследствии он был обвинён в сознательной сдаче крепости, не исчерпав средств к обороне. Приговорён к расстрелу, который был заменён заключением в тюрьму.

- Октябрь 1904 г. – поражение русских войск на реке Шахэ .

- 25 февраля 1905 г. – русская армия потерпела сокрушительное поражение под Мукденом .

- На помощь русскому флоту была послана 2-я Тихоокеанская эскадра под командованием вице-адмирала З.П. Рожественского , прибывшая из Балтийского моря на Дальний Восток.

- В мае 1905 г. она была разгромлена японским флотом в Цусимском проливе . Это событие ознаменовало сокрушительное поражение России в войне. Однако следует сказать, что к этому времени ресурсы японцев тоже начали иссякать. Было решено начать мирные переговоры.

Переговоры в Портсмуте. С.Ю. Витте – 3 слева.

Портсмутский мирный договор 1905 г.

Переговоры велись в городе Портсмут в США. Главой русской делегации был С.Ю. Витте. Благодаря его дипломатическим усилиям, России удалось подписать мир не на слишком унизительных условиях. 23 августа 1905 г. был подписан мирный договор:

- Россия признавала Корею сферой влияния Японии.

- Япония получила во владение Южный Сахалин.

- Япония получила право рыбного промысла вдоль русских берегов.

- Россия передала Японии в аренду Ляодунский полуостров и Порт-Артур.

Причины поражения России

Главной причиной поражения стала неподготовленность к войне . Это было связано с трудностями железнодорожного сообщения и переброски военных сил на Дальний Восток. Кроме того, страна оказалась в дипломатической изоляции. США и Англия поддержали Японию, а дружественная России Франция заняла нейтралитет.

Внешняя политика России до начала Первой Мировой войны

В связи с усилением Германии министерство иностранных дел взяло курс на достижение соглашения с Англией. Напомним, что в 1893 г. был оформлен русско-французский договор, а в 1904 г. – достигнуто сердечное согласие между Англией и Франции.

После разрешения территориальных споров в Средней Азии в 1907 г. было оформлено соглашение между Россией и Англией.

Таким образом, произошло образование Тройственной Антанты в составе России, Англии и Франции. В Первой Мировой войне он будет противостоять Тройственному союзу (Германия, Италия, Австро-Венгрия).

Итог

Подводя итог, следует сказать, что Россия не смогла осуществить “Большую Азиатскую программу” Николая II и закрепить свои позиции на Дальнем Востоке.

Кроме того, поражение в русско-японской войне усилило революционные настроение в самой России. После войны была образован военно-политический блок, Антанта, что стало одной из предпосылок Первой Мировой войны.

Источник: spadilo.ru

Внешняя политика России в начале XX века

В уроке даётся характеристика основным направлениям внешней политики Российской империи в начале XX века. В первую очередь отношениям с Европой. Действиям правительства на Дальнем Востоке. Описываются следствия этой политики.

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет.

Получите невероятные возможности

1. Откройте доступ ко всем видеоурокам комплекта.

2. Раздавайте видеоуроки в личные кабинеты ученикам.

3. Смотрите статистику просмотра видеоуроков учениками.

Получить доступ

Конспект урока «Внешняя политика России в начале XX века»

«Кто стоит высоко и у всех на виду, не должен позволять себе порывистых движений». Этот принцип был провозглашён Наполеоном Бонапартом в начале XIX века.

В последней четверти столетия ему следовал российский император Александр III, проводивший взвешенную внешнюю политику. То же он завещал своему сыну – императору Николаю II.

На сегодняшнем занятии вы узнаете о развитии отношений Российской империи и иных великих держав, системе военно-политических блоков, сложившихся в Европе в начале XX века. Рассмотрите балканскую политику России в начале XX века, дальневосточное направление внешней политики Российской империи.

В 1894 году императором России стал Николай II.

К началу его царствования страна не воевала уже 16 лет. Многие считали, что новый монарх продолжит мирную внешнюю политику Александра III.

Но на рубеже XIX–XX веков усилилась борьба великих держав за сферы влияния и колонии. Продолжался «передел мира». Вместе с этим углубился раскол Европы.

Обстановка в мире на рубеже XIX – XX веков

России нельзя было игнорировать ситуацию в мире. Оставаясь в стороне, она рисковала утратить влияние и статус.

Поэтому в начале царствования Николая II внешняя политика России была противоречивой. С одной стороны для неё было характерно стремление поддержать мир в Европе. С другой – активная политика на Дальнем Востоке, который стал новой ареной мирового противостояния.

К концу XIX века Европа оказалась разделённой на два противоборствующих блока: Франко-русский союз и Тройственный союз в составе Германии, Австро-Венгрии, Италии.

Желая предотвратить большую европейскую войну, Россия выступила в качестве миротворца.

Великим державам было предложено разработать действенные меры по недопущению конфликта и ограничению гонки вооружений. Но миротворческие усилия русского правительства не были бескорыстными.

Мир в Европе был необходим России для начала активной политики на Дальнем Востоке.

В итоге, по инициативе Николая II, в 1899 году была созвана мирная конференция в Гааге. В ней приняло участие 26 государств, среди которых были все мировые державы.

Итогом работы конференции стали положения «о мирном решении международных столкновений», О законах и обычаях сухопутной войны, О запрете применения отравляющих газов и неупотреблении экспансивных (разворачивающихся) пуль.

Но по главному вопросу – «ограничение гонки вооружений» – решения принять не удалось.

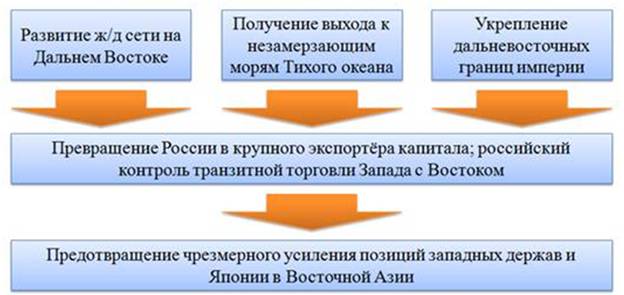

На Дальнем Востоке главной целью правительства Николая II стала реализация «Большой Азиатской программы» — комплекса мер по усилению военного и экономического влияния России в этом регионе.

Основными задачами этой программы стали:

· развитие железнодорожной сети на Дальнем Востоке.

· получение выхода к незамерзающим морям Тихого океана.

· укрепление дальневосточных границ империи.

«Большая Азиатская программа» России

В случае реализации всех этих мер, Россия могла стать крупным экспортёром капитала, поставить под свой контроль транзитную торговлю Запада с Востоком. Тем самым, не допустив чрезмерного усиления позиций западных держав и Японии в Восточной Азии.

В 1891 году было начато строительство Транссибирской магистрали.

По договору 1898 года с Китаем Россия получала в аренду на 25 лет Ляодунский полуостров с морской базой Порт-Артур.

Ещё в 1896 году был заключен русско-китайский договор о

прокладке железной дороги через территорию Маньчжурии (она соединяла российские Читу и Владивосток). После – линия была продлена до Порт-Артура.

Но активность России мешала Японии, которая стремилась расширить своё влияние на Дальнем Востоке.

В ходе японо-китайской войны 1894–1895 годов Японская империя захватила Ляодунский полуостров и ряд других территорий Китая. Германия, Франция и России выступили против этого.

Так как считали условия мира наносящими ущерб их собственным интересам.

Под нажимом европейских держав японское правительство вернуло Китаю Ляодунский полуостров, который вскоре перешёл в аренду к России.

В самой Японии такая вынужденная уступка была воспринята как унижение. Россия стала основным противником Японии на Дальнем Востоке. Кроме того, после аренды Порт-Артура под российский контроль попали земли находящиеся рядом с Кореей – сферой интересов Японии.

Отношения между странами накались ещё больше. В 1903 году между ними произошёл разрыв дипломатических отношений.

В 1904 году началась русско-японская война. В ходе этого конфликта, не смотря на героическую оборону Порт-Артура; подвиги русских моряков; Мукденское сражение, Япония одержала победу.

В августе 1905 года был подписан Портсмутский мир.

По его итогам благодаря усилиям Витте (главы российской делегации)

было отвергнуто требование Японии о контрибуции. Россия признала Корею сферой влияния Японии. Передавала ей право на аренду Ляодунского полуострова с Порт-Артуром. К Японии переходила южная часть острова Сахалин.

Но, по словам современников «…портсмутские переговоры представляли собой скорее соглашение равноправных партнёров, а не договор, заключённый вследствие неудачной войны…». Тем не менее, влияние России на Дальнем Востоке было сильно подорвано.

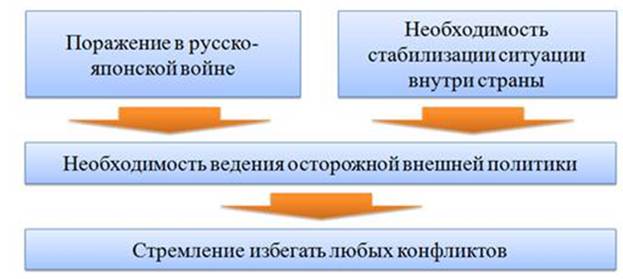

После русско-японской войны и из-за необходимости стабилизации ситуации внутри страны, внешняя политика России стала более осторожной.

Российские дипломаты стремились избегать любых конфликтов.

В тоже время ситуация в Европе изменилась. Германия, накопив достаточно сил, вступила в борьбу за мировую гегемонию с Великобританией.

Внешняя политика России после 1905 года

В итоге последняя отказалась от политики «блестящей изоляции» и заключила в 1904 году союз с Францией. Государства уладили свои колониальные споры.

В 1907 году по инициативе английского правительства был подписан ряд договоров о разграничении сфер влияния Великобритании и России в Средней Азии.

В итоге англо-российский договор 1907 года завершил создание военно-политического блока – Антанты (в переводе с французского «сердечное согласие»).

Европа окончательно раскололась на два враждебных лагеря – Антанту (Россия, Франция, Великобритания) и Тройственный союз (Германия, Австро-Венгрия, Италия).

С этого времени начинается активная подготовка обоих блоков к войне за «передел мира». Ускоряется гонка вооружений, противостоящие блоки стремятся привлечь на свою сторону третьи страны.

После того, как в 1908 году Австро-Венгрия аннексировала Боснию и Герцеговину (турецкую провинцию на Балканах) резко ухудшились отношения этого государства и Сербии (которая претендовала на Боснию и Герцеговину) и России (к тому времени союзницы Сербии).

Не желая усиления Австро-Венгрии, а так же пытаясь ослабить Османскую империю, Россия содействовала созданию в 1912 году Балканского союза. В него вошли Болгария, Сербия, Греция, Черногория.

В начавшейся в этом же году войне с Турцией они быстро добились успеха. В результате Османская империя потеряла почти все оставшиеся у неё европейские владения.

Но страны-члены союза должны были сами, без иностранного посредничества, поделить завоёванные территории. Разногласия между ними привели к новой войне на Балканах и распаду Балканского союза.

Мирная конференция в Бухаресте, завершившая этот конфликт, только добавила противоречий между странами.

Такое положение впоследствии позволило привлечь Болгарию и Османскую империю на сторону Тройственного союза. В то время как Сербия, Черногория изначально выступили на стороне Антанты. Позже к ним присоединились Греция и Румыния.

Балканы стали «пороховым погребом» Европы. Взрыв произошёл в июне 1914 года, когда сербский террорист Гаврило Принцип застрелил наследника австро-венгерского престола Франца Фердинанда во время его визита в Сараево.

Сараевское убийство австрийские и германские правящие круги решили использовать как предлог для развязывания масштабного европейского конфликта. Он начался 28 июля 1914 года и вошёл в историю как Первая мировая война. Участие в нём приняли все великие державы.

Таким образом, в начале XX века на Дальнем Востоке Российская империя была вынуждена проводить мирную политику вследствие неудачной войны с Японией.

Балканская политика государства была направлена на ослабление своих главных соперников в этом регионе Австро-Венгрии и Османской империи.

В отношениях с иными великими державами Россия стремилась

проводить острожную политику. Но международная обстановка вынудила её вступить в один из военно-политических блоков – Антанту.

Источник: videouroki.net