Декабристы — русские революционеры, поднявшие в декабре 1825 года восстание против самодержавия и крепостничества и получившие название по месяцу восстания. Декабристы были дворянскими революционерами, их классовая ограниченность наложила печать на движение, которое по лозунгам было антифеодальным и связано с назреванием предпосылок буржуазной революции в России.

Причины появления←

Процесс разложения феодально-крепостнического строя, отчётливо проявившийся уже во 2-й половине XVIII века и усилившийся в начале XIX века, явился базой, на которой выросло это движение. В.И.Ленин назвал эпоху всемирной истории между великой французской революцией и Парижской Коммуной — эпохой «буржуазно-демократических движений вообще, буржуазно-национальных в частности», эпохой «. быстрой ломки переживших себя феодально-абсолютистских учреждений».

Движение декабристов явилось органическим элементом борьбы этой эпохи. Антифеодальное движение во всемирно-историческом процессе нередко включало в себя элементы дворянской революционности, они были сильны в английской революции XVII века, сказывались в испанской освободительной борьбе 1820-х годов, особенно отчётливы в польском движении XIX века. Россия не явилась исключением в этом отношении. Слабость русской буржуазии, пригревшейся под крылом самодержавия и не воспитавшей в себе революционного протеста, способствовала тому, что «первенцами свободы» в России стали революционные дворяне — декабристы. Отечественная война 1812 года, участниками которой оказались почти все основатели и многие активные члены будущего движения декабристов, последующие заграничные походы 1813–1814 годов явились для будущих декабристов политической школой.

Письмо товарища Зиновьева. Кто был реальным автором фальшивки?

Организации декабристов←

«Союз спасения» и «Союз благоденствия»←

В 1816 году молодые офицеры А.Муравьев, С.Трубецкой, И.Якушкин, С.Муравьев-Апостол и М.Муравьев-Апостол, Н.Муравьев основали первое тайное политическое общество — «Союз спасения», или «Общество истинных и верных сынов Отечества». Позже в него вступили П.Пестель и другие — всего около 30 человек.

Работа над улучшением программы и поиски более совершенных способов действия для ликвидации абсолютизма и отмены крепостного права привели в 1818 году к закрытию «Союза спасения» и основанию нового, более широкого общества — «Союза благоденствия» (около 200 человек). Новое общество считало основной целью формирование в стране «общественного мнения», которое представлялось декабристам главной революционной силой, движущей общественную жизнь.

В 1820 году совещание руководящего органа «Союза благоденствия» — Коренной управы — по докладу Пестеля единогласно высказалось за республику. Основной силой переворота решено было сделать армию, которой руководили бы члены тайного общества. Происшедшее на глазах декабристов выступление 1 в 1820 году в Семёновском полку в Петербурге дополнительно убедило декабристов, что армия готова к движению. По мнению декабристов, революция должна была совершиться для народа, но без его участия. Устранить активное участие народа в грядущем перевороте казалось декабристам необходимым для того, чтобы избежать «ужасов народной революции» и сохранить за собой руководящее положение в революционных событиях.

Северное и Южное общества←

Идейная борьба внутри организации, углублённая работа над программой, поиски лучшей тактики, более эффективных организационных форм потребовали глубокой внутренней перестройки общества. В 1821 году съезд Коренной управы «Союза благоденствия» в Москве объявил общество распущенным и под прикрытием этого решения, облегчившего отсев ненадёжных членов, стал формировать новую организацию. В результате в 1821 году на Украине, в районе расквартирования 2-й армии образовалось «Южное общество» декабристов, а вскоре — «Северное общество» декабристов с центром в Петербурге.

Южное общество←

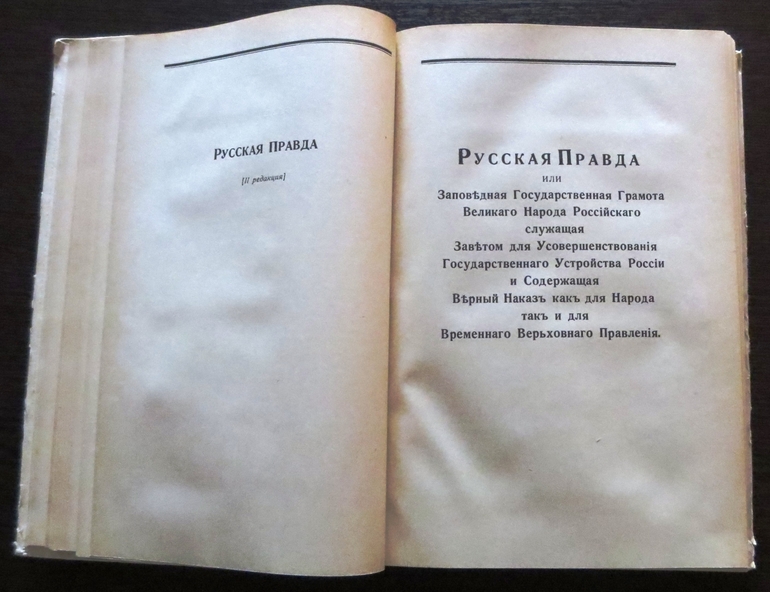

Руководителем Южного общества стал один из выдающихся декабристов — Пестель. Члены Южного общества были противниками идеи Учредительного собрания и сторонниками диктатуры Временного верховного революционного правления. Именно последнее должно было, по их мнению, взять в свои руки власть после успешного революционного переворота и ввести заранее подготовленное конституционное устройство, принципы которого были изложены в документе, позже названном «Русской правдой».

Русская правда П.Пестеля←

Россия по «Русской правде» объявлялась республикой, крепостное право немедленно ликвидировалось. Крестьяне освобождались с землёй.

Однако аграрный проект Пестеля не предусматривал полного уничтожения помещичьего землевладения. «Русская правда» указывала на необходимость полного уничтожения сословного строя, установления равенства всех граждан перед законом; провозглашала все основные гражданские свободы: слова, печати, собраний, вероисповедания, равенства в суде, передвижений и выбора занятий. «Русская правда» фиксировала право каждого мужчины, достигшего 20 лет, участвовать в политической жизни страны, избирать и быть избранным без какого бы то ни было имущественного или образовательного ценза. Женщины избирательных прав не получали.

Ежегодно в каждой волости должно было собираться Земское народное собрание, избиравшее депутатов в постоянно действующие представительные органы местной власти. Однопалатное Народное вече — российский парламент — наделялся всей полнотой законодательной власти в стране; исполнительная власть в республике принадлежала Державной думе, состоявшей из 5 членов, выбираемых Народным вечем на 5 лет.

Каждый год один из них выбывал и взамен выбирался один новый — этим обеспечивались непрерывность и преемственность власти и её постоянное обновление. Тот член Державной думы, который пребывал в её составе последний год, становился её председателем, фактически — президентом республики.

Этим обеспечивалась невозможность узурпации верховной власти: каждый президент занимал свой пост лишь один год. Третьим, весьма своеобразным верховным государственным органом республики был Верховный собор, состоявший из 120 человек, выбираемых пожизненно, с регулярной оплатой за выполнение ими своих обязанностей.

Единственной функцией Верховного собора была контрольная («блюстительная»). Он должен был следить за точным соблюдением конституции. В «Русской правде» указывался состав будущей территории государства — в Россию должны были войти Закавказье, Молдавия и др. территории, приобретение которых Пестель считал необходимым по хозяйственным или стратегическим соображениям.

Демократический строй должен был совершенно одинаково распространяться на все российские территории, независимо от того, какими народами они были заселены. Пестель был, однако, решительным противником федерации: вся Россия, по его проекту, должна была представлять собой единое и неделимое государство.

Исключение делалось только для Польши, которой предоставлялось право отделения. Предполагалось, что Польша вместе со всей Россией примет участие в задуманном декабристами революционном перевороте и проведёт у себя, в согласии с «Русской правдой», те же революционные преобразования, какие предполагались и для России. «Русская правда» Пестеля неоднократно обсуждалась на съездах Южного общества, её принципы были приняты организацией. Сохранившиеся редакции «Русской правды» свидетельствуют о непрерывной работе над её усовершенствованием и развитием её демократических принципов. Являясь в основном творением Пестеля, «Русская правда» редактировалась и другими членами Южного общества.

Северное общество←

Северное общество декабристов возглавил Н.Муравьёв; в руководящее ядро входили Н.Тургенев, М.Лунин, С.Трубецкой, Е.Оболенский. Конституционный проект Северного общества разработал Н.Муравьёв. В нём отстаивалась идея Учредительного собрания.

Муравьёв решительно возражал против диктатуры Временного верховного революционного правления и диктаторского введения революционной конституции, заранее одобренной тайным обществом. Лишь будущее Учредительное собрание могло, по мнению Северного общества декабристов, составить конституцию или утвердить какой-либо из конституционных проектов. Конституционный проект Н.Муравьёва должен был явиться одним из них.

Конституция Н.Муравьёва←

«Конституция» Н.Муравьёва является значительным идеологическим документом движения декабристов. В её проекте классовая ограниченность сказалась гораздо сильнее, чем в «Русской правде». Будущая Россия должна была стать конституционной монархией при одновременном федеративном устройстве.

Принцип федерации, близкий по типу к США, совершенно не учитывал национального момента — территориальный в нём преобладал. Россия делилась на 15 федеративных единиц — «держав» (областей). Программа предусматривала безоговорочную отмену крепостного права. Сословия уничтожались. Устанавливались равенство всех граждан перед законом, равный для всех суд.

Однако аграрная реформа Н.Муравьёва была классово ограниченной. По последнему варианту «Конституции» крестьяне получали только усадебную землю и по 2 десятин пахотной земли на двор, остальная земля оставалась собственностью помещиков или государства (казённые земли).

Политическое устройство федерации предусматривало устройство двухпалатной системы (своеобразный местный парламент) в каждой «державе». Верхней палатой в «державе» была Державная дума, нижней — Палата выборных депутатов «державы». Федерацию в целом объединяло Народное вече — двухпалатный парламент. Народному вечу принадлежала законодательная власть.

Выборы во все представительные учреждения были обусловлены высоким имущественным цензом. Исполнительная власть принадлежала императору — верховному чиновнику Российского государства, получавшему большое жалованье. Законодательной власти император не имел, однако имел право «суспенсивного вето», то есть мог на определённый срок задержать принятие закона и вернуть его в парламент для вторичного обсуждения, но совсем отклонить закон не мог. «Конституция» Н.Муравьёва, как и «Русская правда» Пестеля, объявляла основные общегражданские свободы: слова, печати, собраний, вероисповедания, передвижения и прочие.

«Общество соединённых славян»←

В последние годы деятельности тайного Северного общества в нём более резко обозначилась борьба внутренних течений. Вновь усилилось республиканское течение, представленное вступившим в 1823 году в общество поэтом К.Ф.Рылеевым, а также Е.Оболенским, братьями Николаем, Александром, Михаилом Бестужевыми и другими членами.

На эту республиканскую группу пала вся тяжесть подготовки восстания в Петербурге. Южное и Северное общества находились в непрерывном общении, обсуждали свои разногласия. На 1826 год был намечен съезд Северного и Южного обществ, на котором предполагалось выработать общие конституционные основы.

Однако сложившаяся в стране ситуация вынудила декабристов выступить раньше намеченного срока. В обстановке подготовки к открытому революционному выступлению Южное общество объединилось с «Обществом соединённых славян». Это общество в первоначальной своей форме возникло ещё в 1818 году и, пройдя ряд преобразований, поставило своей конечной целью уничтожение крепостного права и самодержавия, создание демократической славянской федерации в составе России, Польши, Богемии, Моравии, Венгрии (венгров члены общества считали славянами), Трансильвании, Сербии, Молдавии, Валахии, Далмации и Кроации. Члены славянского общества были сторонниками народных революций. «Славяне» приняли программу южан и влились в Южное общество.

Восстание декабристов←

В ноябре 1825 года внезапно умер царь Александр I. Его старший брат Константин задолго до этого отказался от престола, но отказ царская фамилия хранила в тайне. Наследовать Александру I должен был его брат Николай, которого давно ненавидели в армии, как грубого солдафона и аракчеевца. Между тем армия принесла присягу Константину.

Однако вскоре распространились слухи о принесении новой присяги — императору Николаю. Армия волновалась, недовольство в стране возрастало. В то же время членам тайного общества декабристов стало известно, что шпионы обнаружили их деятельность 2 . Ждать было нельзя. Поскольку решающие события междуцарствия разыгрывались в столице, она становилась центром предстоящего переворота. Северное общество приняло решение об открытом вооружённом выступлении в Петербурге и назначило его на 14 декабря 1825 года — день, когда должна была происходить присяга новому императору Николаю I.

План революционного переворота, подробно разработанный на заседаниях декабристов в квартире Рылеева, предполагал воспрепятствовать присяге, поднять сочувствующие декабристам войска, привести их на Сенатскую площадь и силой оружия, если не помогут переговоры, не допустить Сенат и Государственный совет принести присягу новому императору. Депутация от декабристов должна была заставить сенаторов в случае необходимости — военной силой подписать революционный манифест к русскому народу. В манифесте объявлялось свержение правительства, отменялось крепостное право, уничтожалась рекрутчина, объявлялись гражданские свободы и созывалось Учредительное собрание, которое окончательно решило бы вопрос о конституции и форме правления в России. «Диктатором» предстоящего восстания был избран князь С.Трубецкой, опытный военный, участник войны 1812 года, хорошо известный гвардии.

Восставший первым лейб-гвардии Московский полк пришёл на Сенатскую площадь 14 декабря около 11 часов утра под предводительством А.Бестужева, его брата Михаила и Д.Щепина-Ростовского. Полк построился в каре около памятника Петру I. Только через 2 часа к нему присоединились лейб-гвардии Гренадерский полк и гвардейский морской экипаж. Всего на площади под знамёнами восстания собралось около 3 тысяч восставших солдат при 30 строевых начальниках — офицерах-декабристах. Собравшийся сочувствующий народ численно значительно превосходил войска.

Однако цели, поставленные декабристами, не были достигнуты. Николай I успел привести Сенат и Государственный совет к присяге ещё затемно, когда Сенатская площадь была пуста. «Диктатор» Трубецкой не явился на площадь, от оставшиеся командиры (Фонвизин, Волконский, Юшневский и Орлов), не имевшие за собой никакой реальной силы, для восстания оказались бесполезны.

После того, как стало известно, что Трубецкой не явился, бегство заговорщиков с площади стало массовым — площадь покинул Рылеев (под предлогом «поисков Трубецкого»), Якубович (который должен был брать Зимний), Булатов (ответственный за штурм Петропавловской крепости). Предпринятая порутчиком Пановым, во главе девятисот гренадер штурм Зимнего успехов был отбит лейб-гвардии саперным батальоном под командованием Александра Геруа.

Потерпев поражение Панов увел солдат обратно на площадь Каре восставших несколько раз отражало беглым огнём натиск оставшейся верной Николаю гвардейской конницы. Попытка генерал-губернатора Милорадовича уговорить восставших не принесла успеха. Милорадович был смертельно ранен декабристом П.Каховским.

К вечеру декабристы выбрали нового руководителя — князя Оболенского, начальника штаба восстания. Но было уже поздно. Николай, успевший стянуть на площадь верные ему войска и окружить каре восставших, боялся, чтобы «волнение не передалось черни», и скомандовал стрельбу картечью. По явно заниженным правительственным данным, на Сенатской площади было убито более 80 «мятежников» (по альтернативным подсчетам, не считая пропавших без вести было убито более тысячи человек). К ночи восстание было подавлено.

Весть о разгроме восстания в Петербурге дошла до Южного общества в двадцатых числах декабря. 13 декабря Пестель был уже арестован, но всё же решение выступать было принято. Восстание Черниговского полка возглавили подполковник С.Муравьёв-Апостол и М.Бестужев-Рюмин.

Оно началось 29 декабря 1825 года в с.Трилесы, расположенном в 70 километрах на юго-запад от Киева, где была расквартирована 5-я рота полка. Восставшие в составе 1164 человека захватили город Васильков и двинулись оттуда на соединение с другими полками. Однако ни один полк не поддержал инициативы черниговцев, хотя войска, несомненно, были охвачены брожением.

Высланный навстречу восставшим отряд правительственных войск встретил их залпами картечи. 3 января 1826 года восстание декабристов на юге было разгромлено. В ходе восстания на юге среди солдат и отчасти народа распространялись воззвания декабристов. Революционный «Катехизис», написанный С.Муравьёвым-Апостолом и Бестужевым-Рюминым, освобождал солдат от присяги царю и был проникнут республиканскими принципами народного правления.

Последствия восстания декабристов←

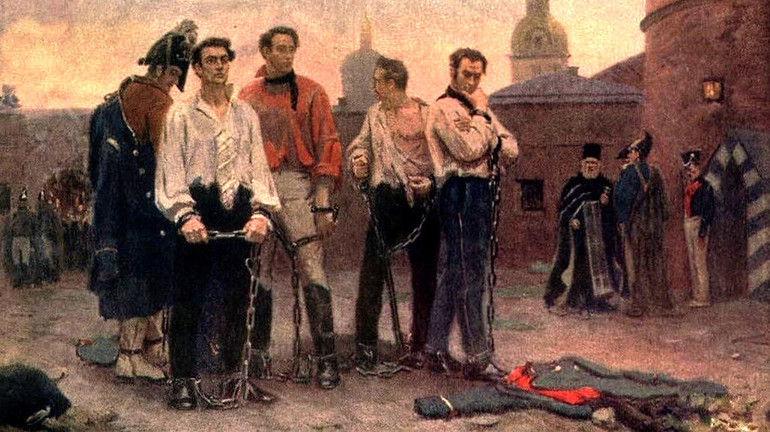

К следствию и суду по делу декабристов было привлечено 579 человек. Следственные и судебные процедуры велись в глубокой тайне. Пятеро руководителей — Пестель, С.Муравьёв-Апостол, Бестужев-Рюмин, Рылеев и Каховский — были повешены 13 июля 1826 года. Сослан в Сибирь на каторгу и поселение 121 декабрист.

Свыше 1000 солдат были прогнаны сквозь строй, некоторые сосланы в Сибирь на каторгу или поселение, свыше 2000 солдат переведены на Кавказ, где в то время велись военные действия. Заново сформированный штрафной Черниговский полк, а также другой сводный полк из активных участников восстания также были посланы на Кавказ.

Значение восстания декабристов←

Восстание декабристов занимает важное место в истории революционного движения России. Это было первое открытое выступление с оружием в руках в целях свержения самодержавия и ликвидации крепостного права. В.И.Ленин начинает с декабристов периодизацию русского революционного движения.

Значение движения декабристов было понято уже их современниками: «Не пропадёт ваш скорбный труд», — писал А.С.Пушкин в своём послании в Сибирь к декабристам. Уроки восстания декабристов усваивались их преемниками по революционной борьбе: Герценом, Огарёвым, последующими поколениями русских революционеров, которые вдохновлялись подвигом декабристов. Профили пяти казнённых декабристов на обложке «Полярной звезды» Герцена были символом борьбы против царизма.

- Солдаты одной из рот заявили протест против жестокого обращения командира полка Шварца. Рота была отправлена в Петропавловскую крепость. Остальные роты также отказались повиноваться командирам, после чего весь полк был отправлен в крепость, а затем расформирован ↑

- Доносы И.Шервуда и А.Майбороды ↑

Источник: kommynist.ru

Северное и Южное общество декабристов — причины создания, участники и программы

Дворянское движение против неограниченной власти царя родилось в десятых годах XIX века под влиянием идей Просвещения и Французской революции. Простейшее наблюдение за отличием жизни европейцев от существования крепостных крестьян в России привело группу прогрессистов к созданию тайных союзов, стремившихся изменить существующий строй. Однако методы достижения целей Северным и Южным обществами декабристов были далеко не одинаковыми.

У истоков борьбы

Просветители XVII века внедрили в умы мысль о природном равенстве всех людей, а складывающиеся капиталистические отношения подтвердили практически, что феодально-сословное деление является главным препятствием на пути прогресса человечества. А так как на защите феодалов стояло государство, следовало насильственными методами свергнуть его, чтобы на основах разума, равноправия и свободы построить новое справедливое общество.

Революционное движение

Схема казалась довольно простой, цель — благородной, оставалось только зажечь пламя освободительной борьбы за светлое будущее. Это и было сделано в 1775 году, когда страдавшие от непосильного налогового бремени североамериканские колонии Англии развязали войну за независимость. Закончившаяся в 1783 году победой колонистов и образованием США — страны с республиканской формой правления, она показала пример успешной борьбы с монархией. Последовавшая затем Французская революция приняла Декларацию прав человека и гражданина, где были утверждены гуманистические и демократические принципы. Они стали идеологической базой для противостояния Старому порядку.

- В Испании — 1820 г. с приходом к власти либералов «модерадос».

- Восстание армейских офицеров в 1821 году в Португалии.

- Волнения в южных областях Италии против реставрации феодальных порядков в 1822 г.

- Освободительная война народов Латинской Америки с испанскими колонизаторами в 1810—1830 годы.

Восстание на Сенатской площади и бунт Черниговского полка в 1825 г. в Российской империи вполне укладываются в общую картину мирового революционного движения, охватившего на тот момент половину земного шара.

Первые заговорщики

Возникновение декабристских обществ относят обычно к 1810—11 годам, к моменту появления в гвардии офицерских артелей. В некоторых из них возобладали странные по тем временам интересы не к чинам, званиям и накоплению денег, а к социальным проблемам и вопросам устройства общества. В этих кружках люди ценили друг друга по родству душ и сходству либеральных взглядов. В них не было ещё каких-то ясно обозначенных политических стремлений, а скорее общее неприятие существующих норм и противостояние традиционному укладу жизни и мышления.

Война 1812 года и заграничный поход позволили мыслящей молодёжи осознать свою общественную значимость, познакомили их с передовыми идеями времени и открыли патриотическую мощь русского народа. А знакомство с практикой революционных битв с монархиями в Западной Европе и Америке ускорило формирование освободительной идеологии декабризма.

Первое тайное офицерское общество появилось в 1816 году и получило название Союз спасения. Инициатором создания этой малочисленной (в неё входило всего 12 участников, и только к моменту распада их количество достигло 30 человек) организации был полковник Генерального штаба 23 лет от роду А. Н. Муравьёв. Кроме него в первом списке заговорщиков, упоминались князь Сергей Трубецкой, поручик Никита Муравьёв, Павел Пестель, братья Мураьёвы-Апостолы, Иван Якушкин, и племянник известного просветителя екатерининской поры Михаил Николаевич Новиков.

И если цели свои они определили достаточно ясно: свержение самодержавия, отмена крепостного права, представительное правление и принятие конституции, — то с методами их достижения оставалась полная неясность. Практика дворцовых переворотов XVIII века подсказывала путь вооружённой смены власти, но великие философы-просветители утверждали, что миром правит общественное мнение и, пока оно не сформировано, любой переворот обречён на поражение.

Союз Благоденствия

Тактика отказа от заговора, от захвата и удержания власти, переход к пропаганде прогрессивных либеральных идей и широкому охвату основных сфер государственной жизни (армии, чиновничества, поместного дворянства, судов) привела к расширению состава членов общества и изменению его структуры. Частично деятельность такого рода совпадала с устремлениями самого Александра I, что превратило тайную организацию в полулегальную. Состоявшееся в январе 1820 года в Петербурге совещание единогласно приняло проект ориентации на республиканскую систему правления и определило приоритетные задачи:

- Уничтожение рабства и самодержавия.

- Гласность в государственных делах и судопроизводстве.

- Устранение винной монополии.

- Отказ от аракчеевской системы военных поселений.

- Улучшение условий жизни защитников Отечества и сокращение срока службы.

- Уменьшение численности русской армии в мирное время.

Документ этот, получивший название «Сокровенная цель», был широкой массой членов воспринят совсем неоднозначно, особенно на фоне революционных событий в мире и стихийного бунта солдат Семёновского полка в России. Большая часть либерально настроенных участников заколебалась, что привело к объявлению о роспуске общества на Московском съезде 1821 г.

Но вместе с отсечением неустойчивых, ядро союза решило избавиться и от наиболее радикальных участников, которые группировались вокруг Пестеля. Им также было сообщено о прекращении всякой деятельности союза.

Южное общество и его программа

Узнав о роспуске организации, Павел Иванович Пестель отбыл по месту службы в Тульчин, где уже в марте того же года, на основе тамошней управы сформировал Коренную думу нового общества. В неё вошли как старые участники, из числа наиболее революционно настроенных членов Союза Благоденствия, так и много новых, увлечённых активной агитацией людей, что позволило к 1823 году создать три полноценных филиала: Тульчинскую, Каменскую и Васильковскую управы.

Структура и главные задачи

Управы, являвшиеся составными частями организации, имели единое руководство. Во главе Южного общества декабристов стояла Директория в составе трёх человек, но истинным руководителем являлся полковник Пестель. Умница, с отличием окончивший Пажеский корпус, блестящий офицер, неоднократно отмеченный за храбрость в боях с наполеоновской армией, участник войны 12 — го года и талантливый организатор, он был не лишён и аналитического ума.

С немецкой педантичностью, доставшейся от предков, он делал сравнительные характеристики способов правления в истории разных стран, и результаты говорили об одном — невозможности совмещения самодержавной власти и прогресса. Вывод, сделанный им и поддержанный офицерами, которых он возглавлял, по своей радикальности ничего равного себе до этого не знал. В качестве одной из целей провозглашалось полное физическое уничтожение царской фамилии.

Практические устремления южан

Это принципиально отличало их от позиции Северного петербургского общества, которое ратовало за создание конституционной монархии. Программой южного общества декабристов можно было считать «Русскую правду» — записки Пестеля о государственном устройстве страны после победы заговорщиков. Она ни в коем случае не была обязательным к исполнению документом, но по насыщенности и плотности информации претендовала на роль проекта конституции нового государства.

Если описывать этот документ кратко, то его 10 глав охватывают весь спектр общественно-политических отношений в России, на создание которых ориентировались заговорщики. Разумеется, во главе угла стояло полное уничтожение крепостного права. Земельный вопрос решался довольно интересно: крестьяне освобождались с землёй, которая делилась на две части — общественную и личную. С помощью первой решались насущные государственные нужды, а вторая, которую можно было продать, заложить, обменять, должна была служить «к обогащению крестьян». Земля передавалась народу в собственность безвозмездно.

По вполне понятным причинам, и в первую очередь из-за состава участников тайного движения, сохранялось и помещичье землевладение (хотя и в ограниченном виде, но с учётом компенсаций за понесённые материальные потери). Эти возмещения обеспечивались государством и ни в коем случае не касались простых землепашцев. Общественное устройство представлялось следующим образом:

- Объявлялась республика и равноправие всех граждан (мужское население старше 20 лет) перед судом и законом.

- Отмена сословий и Табели о рангах (таблицы соответствий военных и гражданских чинов в Российской империи). Все сословия объявлялись одинаково благородными.

- Предполагалось федеративное строение государства с акцентом на сильную центральную власть, для чего осуществлялось деление на губернии, уезды и волости с обязательно выборной местной властью.

- Предусматривались и три ветви власти: исполнительная, в лице собрания, которое должно было называться Державная Дума; законодательная — Народное вече; контроль за исполнением конституции осуществлялся представителями власти блюстительной.

- На время переходного периода предусматривалось введение диктатуры, в чём угадывалось осмысление опыта революции во Франции.

- Национальный вопрос решался однозначно — все народы, входившие в состав России, вливались в русский и никаких прав на самоопределение или отделение не имели.

Всё это было очень смело и явно опережало своё время.

Стратегический замысел

Пестель, Юшневский, С. Муравьёв-Апостол и другие руководители Южного общества практическое воплощение переворота видели в одновременном выступлении в Петербурге и на юге страны, причём первоочередная роль принадлежала северянам. Именно они должны были произвести государственный переворот, арестовав семейство Романовых, а уж вслед за этим южане брали на себя задачу поднять в поддержку мятежников Первую и Вторую армии, расквартированные в районе Тульчина. Восстание планировалось на 1826 год, но внезапная смерть Александра I внесла неожиданные коррективы.

Деятельность общества в Петербурге

Северному обществу декабристов, в отличие от Южного, не пришлось переживать периода новой самоорганизации, так как они были естественным продолжением Союза Благоденствия, избавившимся от неустойчивых и чрезмерно радикальных членов. Во главе его оставались Никита Муравьёв, князья Трубецкой и Оболенский, Николай Тургенев, Кондратий Рылеев, А. Бестужев. Большую роль играл друг А. С. Пушкина Иван Пущин.

Проект конституции Муравьёва

Многие декабристы столицы разделяли мнение П. И. Пестеля и соглашались с основными положениями его «Русской правды». Но мировоззрение части руководства, и особенно основоположника движения Н. Муравьёва, всё более склонялось к иному виду государственного устройства, а именно — конституционной монархии. Что и было отражено в составленном им программном документе:

- Император получал всю полноту исполнительной власти, а также являлся верховным главнокомандующим, но без права самостоятельно развязывать или прекращать войны.

- Законодательная власть передавалась двухпалатному представительному собранию. Каждый законопроект должен был приниматься в обеих палатах и утверждаться после этого государем.

- Объявлялись свободы слова, передвижений, вероисповедания, печати, занятий.

- Отменялись сословные различия, провозглашалось общее для всех звание «гражданин России».

- Понятие «русский» лишалось национальной окраски и становилось показателем гражданства.

Земельный вопрос решался весьма консервативно и в угоду крупному капиталу. Отмена крепостного права вела к освобождению крестьян, но каждый из них наделялся всего лишь двумя десятинами земли. Остальную требовалось выкупать. Помещичье землевладение сохранялось практически в полном объёме. Выборное право базировалось на наличии имущественного ценза.

Объединение обществ

Начиная с 1823 года, в основном по инициативе южан, осуществляются первые контакты и переговоры по слиянию организаций, которые сразу же наталкиваются на ряд серьёзных препятствий. Они носили как идеологический, так и личный характер, и очень трудно одно было отделить от другого. Лидерские амбиции и диктаторские замашки Пестеля порождали неприязненное отношение к нему столичных гвардейцев, а Рылеев так и прямо называл его «человеком опасным и вредным для России».

Однако двухлетние усилия, знакомство с программами и их обсуждение, общность целей привели к тому, что на 1826 год был назначен объединительный съезд. На нём же планировалось принять сроки и разработать подробный план восстания. Но случиться этому было не суждено.

Преждевременное выступление

Внезапная кончина царя и запутанная история с престолонаследием, когда следующий по старшинству брат Константин уже отказался от трона, но это широко не афишировалось, создало ситуацию для мятежа. При организации Союза спасения, десять лет назад, наиболее удобным временем для восстания в стране был назван момент смены императоров. Теперь он настал и заговорщики решили выступить.

Это восстание преждевременное, непродуманное, поспешное привело только к тому, что после поражения декабристов всякая передовая мысль в России оказалась под запретом на долгие десятилетия николаевского правления.

Источник: nauka.club