Bayer — признанный мировой лидер в области инноваций, потому что компания ежегодно вкладывает 2 млрд евро в научные исследования и новые разработку. За 2020 год общие продажи Bayer составили 18,8 млрд евро. На сегодняшний день портфель препаратов Bayer оценивается как самый дорогостоящий.

Во всём мире за последний год компания вывела 10 новых продуктов в сфере СЗР, более 400 сортов и гибридов, в том числе и короткостебельной кукурузы, которая будет требовать меньше питания и влаги.

На рынок России компания за последние два года также вывела 10 новых препаратов на основе новых действующих веществ и в последнее время очень большое внимание стала уделять восточному направлению развития, к которому относится Россия.

В рамках сельскохозяйственной выставки «ЮгАгро-2021» компания Bayer провела презентацию своих новых гербицидов Бандур, КС, Велосити Супер, КЭ и Лаудис, ВДГ. Эти гербициды способны решать не только проблемы с засорителями, но и на их основе возможно строить антирезистентные программы, поскольку препараты обладают принципиально новыми механизмами действия и не похожи ни на один из гербицидов, уже существующих на рынке.

Козлов Р С — Резистентность к антимикробным препаратам, как предиктор их эффективности: уроки прошл

Резистентность создаётся нашими собственными руками

В России гербициды составляют более половины всего рынка СЗР, это говорит о том, что для российских аграриев наибольшей проблемой являются именно сорные растения. При этом можно сказать, что в большинстве хозяйств отсутствует антирезистентная стратегия.

Мало кто задумывается, но и среди каждого вида сорного растения естественным образом (за счёт перекрёстного опыления) постоянно образуются новые сорта, отличающиеся различной устойчивостью к гербицидам. Это проблема не только России, она общемировая. По различным оценкам на территории России на площади от 1 до 4 млн га уже существуют устойчивые к гербицидам сорняки. Овсюг, лисохвост, марь, горец и др. либо слабо, либо вовсе не реагируют на гербицидную обработку против них. Для антирезистентной программы защиты важно не просто чередовать/менять препараты, нужно подбирать их с учётом механизма действия, которых всего не более 20, при том, что зарегистрированных препаратов более 800 наименований.

Многие из существующих сегодня проблем мы создали себе сами. Например, применяя препараты в минимальных или даже ниже минимальных нормах расхода, используя недостаточное количество для приготовления рабочего раствора, а это всё ведёт к развитию устойчивости сорных растений к гербицидам.

Бандур на защите подсолнечника

Самой рентабельной культурой в 2021 году стал подсолнечник, при этом доля классического подсолнечника все последние годы снижается, хотя эти гибриды обладают большим потенциалом урожайности, чем устойчивые к гербицидам гибриды подсолнечника.

В Bayer разработали новый гербицид Бандур, КС на основе принципиально нового действующего вещества аклонифен (600 г/л). Благодаря этой новинке расширяются возможности по возделыванию подсолнечника по классической технологии. Довсходового внесения Бандур, КС в норме 3-4 л/га будет достаточно для защиты от сорняков до самой уборки.

Почему невротики любят страдать и тревожиться? / Каринэ Аванесян // Это не Фрейд

Препарат уничтожает вегетирующие сорняки на момент обработки, а за счёт «почвенного экрана» его действие пролонгируется на длительное время. Помимо подсолнечника Бандур, КС можно применять на картофеле, луке, моркови, горохе и сорго. Препарат защищает от: куриного просо, росички, мари белой, видов щирицы, видов горца, редьки полевой, горчицы, сурепки, гулявника, галинцоги.

Из-за нового действующего вещества и механизма действия препарат стоит включать в антирезистентную программу любого сельскохозяйственного предприятия.

Как защитить от сорняков колосовые

В вопросе гербицидной защиты озимых и яровых колосовых очень важна селективность. Одна из главных проблем — злаковые сорняки, в особенности, овсюг полевой. Именно против этого сорного растения, как и многих других, эффективен гербицид Велосити Супер, КЭ, обладающий уникальными преимуществами.

В состав препарата входят два действующих вещества с различным механизмом действия: феноксапроп-П-этил (80 г/л) и тиенкарбазон-метил (7,5 г/л). Также в составе препарата есть антидот. Норма расхода 0,75-1 л/га.

Велосити Супер, КЭ контролирует не только злаковые, но и двудольные сорные растения. Действует как фолиарно, так и как почвенные гербицид, создавая так называемый «почвенный экран». Этим достигается контроль всех волн развития овсюга. Выпадающие после применения гербицида осадки только повышают эффективность действия препарата.

Велосити Супер, КЭ за счёт действия двух веществ не позволяет сорнякам развивать устойчивость к препарату, а также более эффективно действовать на целевые объекты.

Новинка для защиты кукурузы

Для кукурузы на момент 2021 года зарегистрировано около 200 гербицидов в России, но подавляющее большинство из них имеет одинаковый механизм действия, что ведёт к развитию резистентности. Bayer зарегистрировал новый гербицид — Лаудис, ВДГ. В его основе темботрион (200 г/кг) с уникальным механизмом действия.

Новый гербицид очень мягок для культуры и не имеет фитотоксического действия на кукурузу, поэтому может применяться на участках гибридизации. Нет последействия и на последующие культуры. Препарат можно применять в норме 0,4-0,5 кг/га до фазы 8 листьев кукурузы.

Все представленные новые препараты объединены общей идеей — борьбой с резистентностью сорных растений к гербицидам. В последние годы устойчивость сорняков становится большой проблемой, решить которую помогут новые разработки Bayer. По словам специалистов концерна, сейчас аграриям нужно не просто эффективно защитить культурные растения от засорителей, но и сделать это на основе антирезистентной программы с использованием не одного, а комплекса препаратов. Только такой подход поможет в будущем избежать новых проблем резистентности сорняков.

Источник: glavagronom.ru

Этапы формирования резистентности и антирезистентная политика

• третий — период стабилизации резистентности на уровне, предельном для вида организма или для препаратов данной химической группы.

В производстве следствием резистентности являются:

• увеличение нормы расхода препарата либо повышение его концентрации;

• увеличение кратности обработок;

• отказ от препарата.

• Антирезистентная политика должна базироваться на популяционных и биоценотических аспектах контроля вредных организмов. Биоценотический уровень управления позволяет значительно сократить применение пестицидов и, как следствие этого, пролонгировать чувствительность к ним вредных организмов.

Биоценотический контроль вредных организмов связан:

• во-первых, с внедрением устойчивых сортов (озимая пшеница — устойчивость к бурой и желтой ржавчинам, септориозу, фузариозу колоса; огурец — устойчивость к мучнистой и ложномучнистой росе; подсолнечник — устойчивость к пероноспорозу, фомопсису и т.д.);

• во-вторых, с управлением популяциями вредных организмов специальными агротехническими приемами (соблюдение севооборота в борьбе с хлебной жужелицей, офиоболезной корневой гнилью на озимой пшенице; уничтожение сорных растений культивацией в период массовой откладки яиц озимой совкой первой генерации и т.д.);

• в-третьих, с внедрением технологий возделывания, обеспечивающих оптимальный водно-воздушный режим в почве и повышающих ее антифитопатогенный потенциал. Сбалансированное минеральное питание, повышение плодородия почвы, научно-обоснованное чередование способов основной обработки почвы — все это способствует сохранению естественного иммунитета растений и снижению объемов применения пестицидов.

Контроль вредных организмов на популяционном уровне должен строиться на следующих элементах:

• знании механизма действия препарата на вредный организм;

• чередование пестицидов с различным механизмом действия;

• знании биологии вредного организма;

• применении пестицидов против чувствительных стадий вредных

• соблюдении нормы расхода пестицидов;

• высоком качестве применения препаратов при опрыскивании, обработке семян;

• региональном мониторинге чувствительности вредных организмов к пестицидам.

Опыливание, внесение гранулированных препаратов, достоинства и недостатки.

Опыливание это нанесение пестицида в пылевидном состоянии на обрабатываемую поверхность с помощью специальных аппаратов – опыливателей.

1.При опыливании расходуется больше пестицида, чем при опрыскивании;

2. Происходит снос препарата (50-90 %) за пределы обрабатываемого участка часто на большие расстояния, что может привести к нежелательным последствиям.

Совершенствование опыливания как способа применения химических средств защиты растений привело применению гранулированных препаратов. Главное достоинство гранулированных препаратов — повышенная продолжительность защитного действия. При внесении гранул на поверхность почвы или в почву применяют обычные туковые сеялки.

Преимущество применения гранулированных препаратов заключается в значительном снижении потерь препарата. Гранулированные препараты обеспечивают повышенную продолжительность защитного действия. При их применении обеспечивается резкое снижение загрязнения атмосферного воздуха и опасности уничтожения полезных насекомых, а также опасности для здоровья человека.

31. Опрыскивание, его виды, недостатки.

Опрыскивание — основной и наиболее универсальный способ применения пестицидов. Сущность опрыскивания заключается в нанесении раствора пестицида в капельножидком состоянии на обрабатываемую поверхность с помощью опрыскивателей различных типов — ручных, транспортных, авиационных.

По сравнению с другими способами обработки — опрыскивание имеет существенные преимущества, а именно:

— при малом расходе действующего вещества на единицу площади можно обеспечить его равномерное распределение и покрытие на обрабатываемых поверхностях, хорошую прилипаемость и удерживаемость.

— при опрыскивании значительно меньше снос пестицидов за пределы обрабатываемых участков по сравнению с опыливанием.

— при опрыскивании можно применять комбинированные составы препаратов, что практически невозможно было осуществлять при опыливаниях.

Для опрыскивания используют специальные формы препаратов:

• Концентраты эмульсий образующих при разбавлении водой различные типы эмульсий.

• Смачивающиеся порошки, дают стабильные водные суспензии.

• Заводские концентрированные растворы в маслах или других органически растворителях.

• Вещества, непосредственно растворимые в воде.

Источник: megaobuchalka.ru

Лечение кишечной непроходимости

Непроходимость кишечника — это комплекс симптомов, развивающихся на фоне полного или частичного нарушения продвижения пищи по кишечнику. Непроходимость кишечника является грозным состоянием, которое при отсутствии лечения неизбежно осложняется перитонитом, некрозом кишки и приводит к гибели пациента. Поэтому начинать лечить такое заболевание нужно как можно раньше. [1,2]

- Причины и виды острой кишечной непроходимости

- Последствия непроходимости кишечника

- Симптомы кишечной непроходимости

- Диагностика кишечной непроходимости

- Лечение кишечной непроходимости и первая помощь

Причины и виды острой кишечной непроходимости

В зависимости от того, что послужило причиной ее развития, выделяют:

- Динамическую, или функциональную, непроходимость. Она развивается из-за нарушения перистальтики кишечника — его спазма или паралича.

- Механическую непроходимость кишечника. Она развивается из-за закрытия просвета кишки и невозможности транзита его содержимого. Здесь различают:

- Странгуляционную непроходимость кишечника, от лат. strangulatio — удушение). Она развивается из-за сдавления кишки или ее брыжейки, в результате которого нарушается кровоснабжение кишечника. Это очень опасное состояние, поскольку может привести к некрозу кишечной стенки.

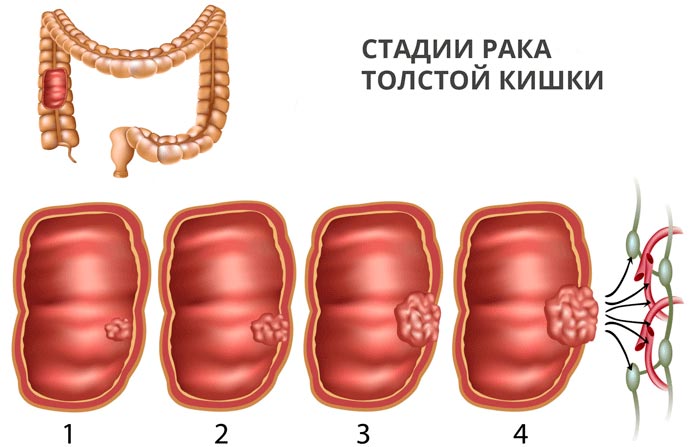

- Обтурационная непроходимость кишечника. Развивается из-за закупорки (обтурации) просвета кишки инородными телами (конкременты, паразиты), опухолью или рубцовой деформацией. [1]

По месту развития выделяют толстокишечную и тонкокишечную непроходимость.

В онкологии непроходимость кишечника чаще всего носит обтурационный характер и развивается как осложнение колоректального рака, когда опухоль перекрывает просвет толстой кишки, как правило, в его терминальных стадиях. Обтурация может развиться и в результате сдавления кишки опухолью другого органа, например, матки или предстательной железы. [3]

Непроходимость тонкого кишечника возникает реже. Как правило, ее причиной является карциноматоз висцеральной брюшины. Первичные опухоли в этом отделе встречаются крайне редко. [4,5]

Последствия непроходимости кишечника

Развитие непроходимости запускает каскад патологических процессов, которые действуют на организм системно. При опухолевой обтурации начало, как правило, носит стертый характер из-за неполной окклюзии просвета кишки, но по мере роста опухоли ситуация усугубляется. Острая непроходимость, как правило, развивается из-за полной обтурации плотными каловыми массами на суженном опухолью участке кишки.

В первое время после развития непроходимости отмечается усиление перистальтики кишки: он как бы хочет преодолеть препятствие. Он как бы хочет преодолеть препятствие. По мере того, как скапливается кишечное содержимое, стенка кишки перерастягивается, возникают водно-электролитные и метаболические нарушения, моторная функция резко ослабевает, а затем и вовсе наступает паралич кишечника.

На втором этапе развиваются нарушения секреторно-резорбтивной деятельности кишечника и нарушения пристеночного пищеварения, блокируется ферментативная активность энтероцитов, поскольку они отторгаются, а регенеративная активность крипт сначала угнетается, а затем и вовсе прекращается.

В таких условиях активируется деятельность кишечных бактерий и так называемого симбионтного пищеварения. Оно не физиологично и по эффективности уступает нормальному, пристеночному, пищеварению. В результате происходит гниение и брожение, а также накопление большого количества продуктов неполного расщепления белков, часть из которых оказывает токсическое действие. [9]

По мере прогрессирования процесса происходит нарушение иммунных механизмов защиты, что приводит к активному размножению анаэробных бактерий, выделяющих экзо- и эндотоксины. Они действуют на организм системно: нарушают микроциркуляцию тканей, приводят к расстройству ЦНС, нарушают клеточный метаболизм. Благодаря этим эффектам увеличивается проницаемость кишечной стенки для бактерий, и они могут распространяться в брюшную полость, кровоток и лимфоток, вызывая перитонит и сепсис.

Прогрессируют и водно-электролитные нарушения. За счет нарушения работы кишки происходит усиленная фильтрация жидкости, обратно она не всасывается и скапливается в приводящей петле кишечника. В нормальных условиях в сутки в просвет ЖКТ поступает около 10 л жидкости (с учетом пищи, питья, слюны и секретов пищеварительных желез).

Около 8-9 литров должно всасываться обратно, но этого не происходит из-за нарушения реабсорбции. Жидкость скапливается в приводящем отделе кишки, вызывая его расширение. Это, в свою очередь, приводит к рефлекторной рвоте, что еще больше усугубляет обезвоживание. На этом фоне быстро развиваются электролитные нарушения, которые в конечном итоге приводят к почечной и сердечной недостаточности. [1,10]

Запись на консультацию круглосуточно

Симптомы кишечной непроходимости

- Боль. Это один из самых первых признаков непроходимости кишечника. Он отмечается абсолютно у всех больных. При опухолевой непроходимости боль возникает внезапно, без видимых причин, и может даже являться одним из первых признаков рака. Она имеет схваткообразный характер. Наибольшая болезненность приходится на момент перистальтических сокращений, после чего она немного утихает на пару минут. Постепенно интенсивность болевых ощущений усиливается, и через несколько часов они уже носят нестерпимый характер. Стихают они только на 2-3 сутки, когда уже развивается паралич кишки — «шум в начале, тишина в конце», симптом «могильной тишины», когда вообще нет звуков перистальтики.

- Рвота. Если непроходимость возникла на уровне тонкой кишки или правого отдела толстого кишечника, рвота будет присутствовать на ранних стадиях как признак рефлекторного раздражения ЖКТ. При непроходимости терминальных отделов рвоты сначала, скорее всего, не будет или она будет с большими промежутками. В перерывах больные могут страдать от тошноты, икоты или отрыжки. Если непроходимость кишечника сохраняется, рвота приобретает неукротимый характер, сначала выходит застойное содержимое желудка, а потом и кишечника, вплоть до рвоты каловыми массами. Это плохой признак, поскольку он говорит о том, что рвота является симптомом токсического отека головного мозга и устранить ее с помощью дренирования ЖКТ невозможно.

- Задержка стула. Этот симптом наблюдается при непроходимости на уровне сигмовидной и прямой кишки. При высокой непроходимости в первое время стул может сохраняться.

- Вздутие живота. Здесь выделяют 4 признака: асимметрия живота, пальпируемая выпуклость кишечника, перистальтические сокращения кишечника, которые можно видеть невооруженным глазом, тимпанический звук при перкуссии.

- Кровянистые или слизистые выделения из прямой кишки. Обычно они возникают при раке терминальных отделов кишечника и связаны с секрецией слизи опухолью, ее распадом или травмированием каловыми массами. [1,4,6]

В процессе развертывания клинической картины непроходимости кишечника выделяют три периода (таблица 1).

Таблица 1 — Клиническая картина кишечной непроходимости.

| Период | Симптомы |

| Ранний — до 12 часов | Основным симптомом этого периода являются схваткообразные боли в животе. Рвота развивается редко и только при обтурации (закупорке) на уровне тонкого кишечника. |

| Промежуточный — от 12 часов до суток | В это время симптоматика продолжает нарастать и превращается в развернутую картину. Боль становится интенсивной и даже нестерпимой, без схваток, отмечается увеличение живота, рвота, возникают признаки обезвоживания. |

| Поздний — более 24 часов | Состояние больного ухудшается, повышается температура, развивается системный воспалительный ответ, вплоть до перитонита и сепсиса. Нарастает одышка и сердечная недостаточность. [4] |

Диагностика кишечной непроходимости

Заподозрить развитие кишечной непроходимости можно на основании характерных жалоб пациента. Подтверждение производится с помощью инструментального обследования. [11]

Наиболее простой, быстрый и доступный метод диагностики — это обзорная рентгенография органов брюшной полости. На снимках обнаруживаются характерные признаки:

- Чаша Клойбера — видны расширенные петли кишечника в виде куполов, и в них горизонтальный уровень жидкости. Эта картина напоминает перевернутую вверх дном чашу. Чаш может быть несколько, на снимке они наслаиваются друг на друга.

- Кишечные аркады — возникают из-за раздувания газами петель тонкой кишки, в нижних коленах кишки визуализируется горизонтальный уровень жидкости.

- Складки Керкринга — из-за растяжения тощей кишки на рентгенограммах она приобретает вид растянутой пружины.

- Могут также применяться рентгенологические исследования с контрастированием, например, исследование пассажа бариевой взвеси по ЖКТ, или ирригоскопия. Однако данные методы занимают много времени и затягивают принятие решения о необходимости операции.

Из других методов диагностики применяются:

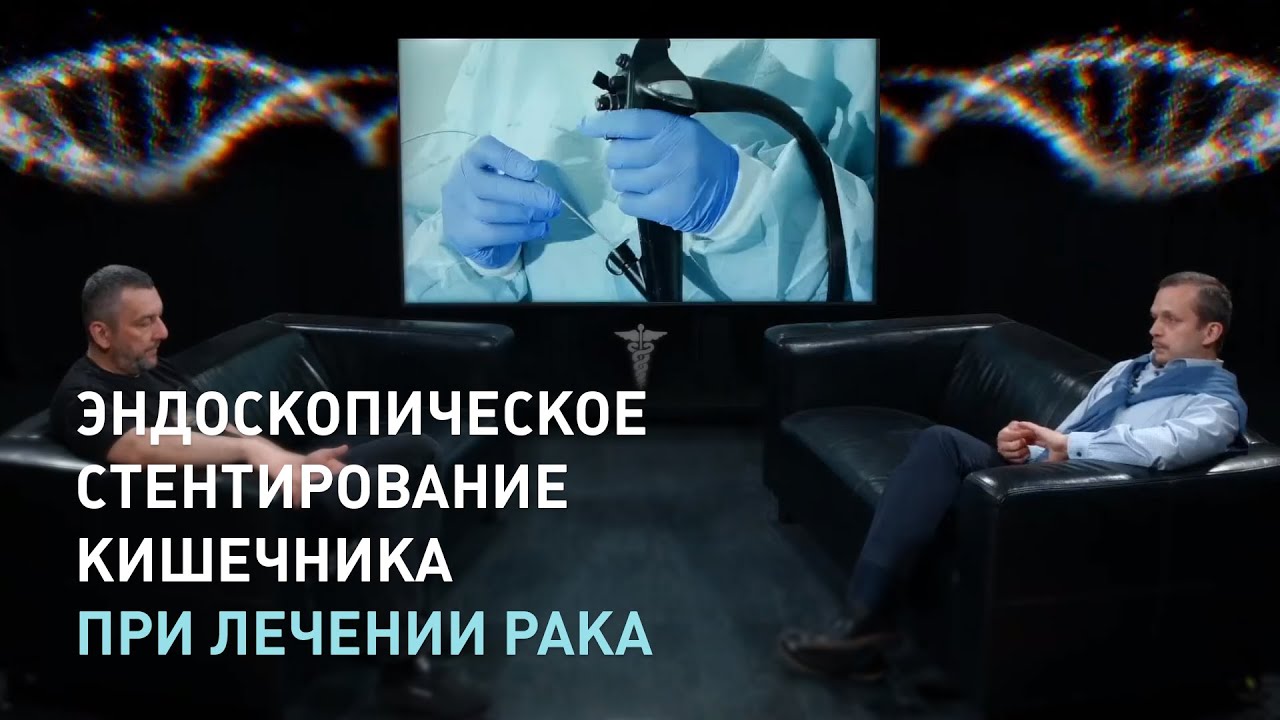

- Эндоскопическое обследование, например, колоноскопия или ректороманоскопия. Такое исследование помогает определить локализацию новообразования и уровень стеноза в обтурированном сегменте кишечника. В ряде случаев через стенозированный участок удается провести зонд и дренировать приводящий отдел кишки. Колоноскопия не проводится при тяжелом состоянии пациента, наличии симптомов перитонита и угрозе перфорации опухоли.

- КТ. С помощью этого исследования удается визуализировать опухоль, ее размеры и протяженность стеноза (сужения). Кроме того, можно оценить взаимоотношение рака с окружающими тканями и определить наличие метастазов.

- УЗИ. При непроходимости визуализируется увеличение просвета кишечника, скопление в нем воздуха (газов), утолщение стенки кишки за счет воспаления. При развитии системных воспалительных процессов может обнаруживаться свободная жидкость в брюшной полости. [1,7,8]

Лечение кишечной непроходимости и первая помощь

Если у пациента подозревают непроходимость кишечника, его немедленно госпитализируют в стационар, поскольку сроки начала лечения напрямую влияют на прогноз. Применяются как консервативные, так и хирургические методы.

В рамках консервативной терапии применяются следующие процедуры:

- Декомпрессия кишки. С этой целью может применяться удаление кишечного содержимого выше места обструкции с помощью зондовой аспирации или постановки клизм.

- Коррекция водно-электролитных нарушений, восполнение потери жидкости. С этой целью назначаются инфузии кристаллоидных растворов.

- Купирование боли. Назначаются спазмолитики и анальгетики, например, атропин, платифиллин и др.

- Восполнение потери белка — инфузия белковых препаратов.

- Для профилактики инфекционных осложнений назначаются антибиотики широкого спектра действия.

- Стентирование просвета кишки. С помощью эндоскопа в место непроходимости кишки вводится саморасширяющийся стент. Он раздвигает опухолевые ткани и поддерживает кишку в расправленном состоянии, обеспечивая свободный пассаж ее содержимого. Таким образом выигрывается время на более тщательную подготовку к плановому вмешательству. [7,9]

Для онкологических пациентов это особенно актуально, поскольку обширное опухолевое поражение приводит к необходимости наложения колостомы. Установка стента при опухолевой непроходимости дает время для проведения неоадъювантной или периоперационной химиотерапии. Это позволит уменьшить объем опухолевой массы и, возможно, даже провести радикальную операцию. В других случаях это дает шанс наложить обходные анастомозы. Для пациентов в терминальной стадии колоректального рака, у которых есть высокие риски осложнения хирургического вмешательства и наркоза, стентирование является основным методом лечения непроходимости кишечника. После проведения процедуры за состоянием пациента продолжают наблюдать и к хирургическому лечению прибегают только в случае развития жизнеугрожающих осложнений. [1]

Во всех остальных случаях показана операция, поскольку опухоль будет продолжать расти и рано или поздно возникнет рецидив непроходимости.

При компенсированном состоянии хирургическое вмешательство может быть отложено на срок до 10 дней, при субкомпенсированном его проводят как можно раньше, после стабилизации больного. А если есть симптомы перитонита, выполняется экстренная операция.

В любом случае во время хирургического вмешательства по поводу непроходимости кишечника проводят вскрытие брюшной полости (лапаротомию) с ее ревизией. Определяют расположение опухоли, ее взаимоотношение с окружающими тканями, наличие видимых метастазов. Также выполняют оценку жизнеспособности кишечной стенки с целью определения объема резекции.

В идеале выполняется радикальное удаление опухоли посредством резекции пораженного отдела кишки и восстановление непрерывности кишечника посредством наложения анастомоза. К сожалению, при развитии непроходимости на фоне злокачественного процесса иногда такой объем операции одноэтапно произвести не только очень сложно, но и рискованно, поскольку имеются обширные опухолевые поражения.

Как правило, в таких случаях проводятся паллиативные операции:

- Наложение обходного анастомоза вокруг фрагмента кишки с опухолью. Тем самым непроходимый (обтурированный) отдел исключается из пищеварительной цепи.

- Выведение стомы — отдел кишечника, расположенный выше места непроходимости, выводится на переднюю брюшную стенку в виде отверстия. Через него кишечное содержимое будет отводиться в специальный мешок — калоприемник.

Стомирование является калечащей операцией и тяжело переносится пациентами в моральном плане. Но в этой ситуации на первое место выходит спасение жизни пациента. По возможности после стабилизации его состояния и устранения последствий кишечной непроходимости проводят дальнейшее лечение, например, химиотерапию, лучевую терапию, и при удовлетворительных результатах проводят реконструктивные вмешательства для восстановления целостности кишки. [1,5,7]

Запись на консультацию круглосуточно

Список литературы:

- Клинические рекомендации: Острая кишечная непроходимость опухолевой этиологии у взрослых. — Министерство здравоохранения РФ. — 2017.

- Методическая разработка к практическому занятию «Острая кишечная непроходимость» Изд. УГМА, Екатеринбург, 2011 — 25 с.

- Клинические рекомендации: Острая кишечная непроходимость опухолевой этиологии. — Москва, 2014.

- Б. О. Кабешев, С. Л. Зыблев. Острая кишечная непроходимость. — Практическое пособие для врачей. — Гомель, 2019.

- М.Ю. Кабанов, И.А. Соловьёв, О.В. Балюра. — Результаты комплексного лечения больных с острой кишечной непроходимостью карциноматозного генеза. — Вестник Российской военно-медицинской академии, 1(37)-2012.

- А.В. Пугаев, Е.Е. Ачкасов, М.Г. Негребов. — Инвагинационная кишечная непроходимость у взрослых. — Хирургия, 5 — 2018.

- Национальные клинические рекомендации «Острая неопухолевая кишечная непроходимость». — Российское общество хирургов. — 2015.

- Абдукаримова М.К. — Рентгенологическая диагностика кишечной непроходимости. — Вестник АГИУВ. — 2008, №5(8).

- Patrick Jackson, and Mariana Vigiola Cruz. — Intestinal Obstruction: Evaluation and Management, Am Fam Physician. 2018 Sep 15;98(6):362-367.

- Bertrand Trilling, Edouard Girard. — Intestinal obstruction, an overviewю — Rev Infirm. 2016 Jan;(217):16-8. doi: 10.1016/j.revinf.2015.10.028

- Thévy Hor, François Paye. — Diagnosis and treatment of an intestinal obstruction. — Rev Infirm. 2016 Jan;(217):19-21. doi: 10.1016/j.revinf.2015.10.030.

Источник: www.euroonco.ru