Презентация на тему: » 1 этап. Постановка задачи 2 этап. Анализ и исследование задачи 3 этап. Разработка алгоритма 4 этап. Разработка программы 5 этап. Тестирование и отладка.» — Транскрипт:

2 1 этап. Постановка задачи 2 этап. Анализ и исследование задачи 3 этап. Разработка алгоритма 4 этап. Разработка программы 5 этап.

Тестирование и отладка программы 6 этап. Анализ результатов

3 1 этап. Постановка задачи Сбор информации о задаче, формулировка условия задачи, определения конечных целей решения задачи, описание данных

4 2 этап. Анализ и исследование задачи подбор необходимых формул, уравнений, неравенств подбор переменных установка последовательности действий.

5 3 этап. Разработка алгоритма определение типа алгоритма, выбор формы записи, проектирование алгоритма

6 4 этап. Разработка программы выбор языка программирования, уточнение формы ввода, запись алгоритма на выбранном языке программирования

7 5 этап. Тестирование и отладка программы Пробуем запускать программу на выполнение, проверяем программу на ошибки, Исправление ошибок

Зачем нужна СТАТИСТИКА для анализа данных? Что я использую в работе продуктовым аналитиком

8 6 этап. Анализ результатов Соответствует ли полученный результат желаемому? Достигнута ли поставленная цель?

Источник: www.myshared.ru

Анализ задач: Помощь пользователям в достижении их целей

Анализ задач — это системный метод изучения задач, выполняемых пользователями для достижения своих целей.

Знания, полученные в результате проведения этого анализа, гарантируют создание продуктов, с помощью которых пользователи смогут быстро и эффективно решать поставленные задачи.

Анализ задач — это часть более обширного метода исследования, направленного на изучение того, как и какие задачи выполняют пользователи для достижения своих целей. Анализ задач, как самостоятельный метод изучения, возник из:

- проектирования обучения;

- изучения человеческого фактора;

- эргономики (понимание того, как люди используют дизайн-системы для повышения безопасности, удобства и производительности).

Анализ задач имеет решающее значение для создания хорошего пользовательского опыта. Не важно, насколько хорошо продуман дизайн сайта (или приложения), если он решает неправильную проблему (то есть не решает задачу пользователя) — проект потерпит неудачу.

В данном случае, под задачей подразумевается любое действие, которое подлежит наблюдению и имеет начальную и конечную точку. Например, если цель пользователя — создать пенсионное накопление, то задачи, которые ему предстоить выполнить, скорее всего, будут следующими:

- найти подходящую для него систему пенсионного страхования;

- посоветоваться с финансовым консультантом;

- заполнить форму заявки.

Важно не путать цели с задачами. Например, целью пользователя не является заполнение формы. Заполнение формы — это задача. Пользователь заполнит форму, чтобы зарегистрироваться на услугу, которой он хочет воспользоваться (услуга и будет его целью).

Сурдин В.Г. Лунная программа. Вся правда о Луне и Американцах

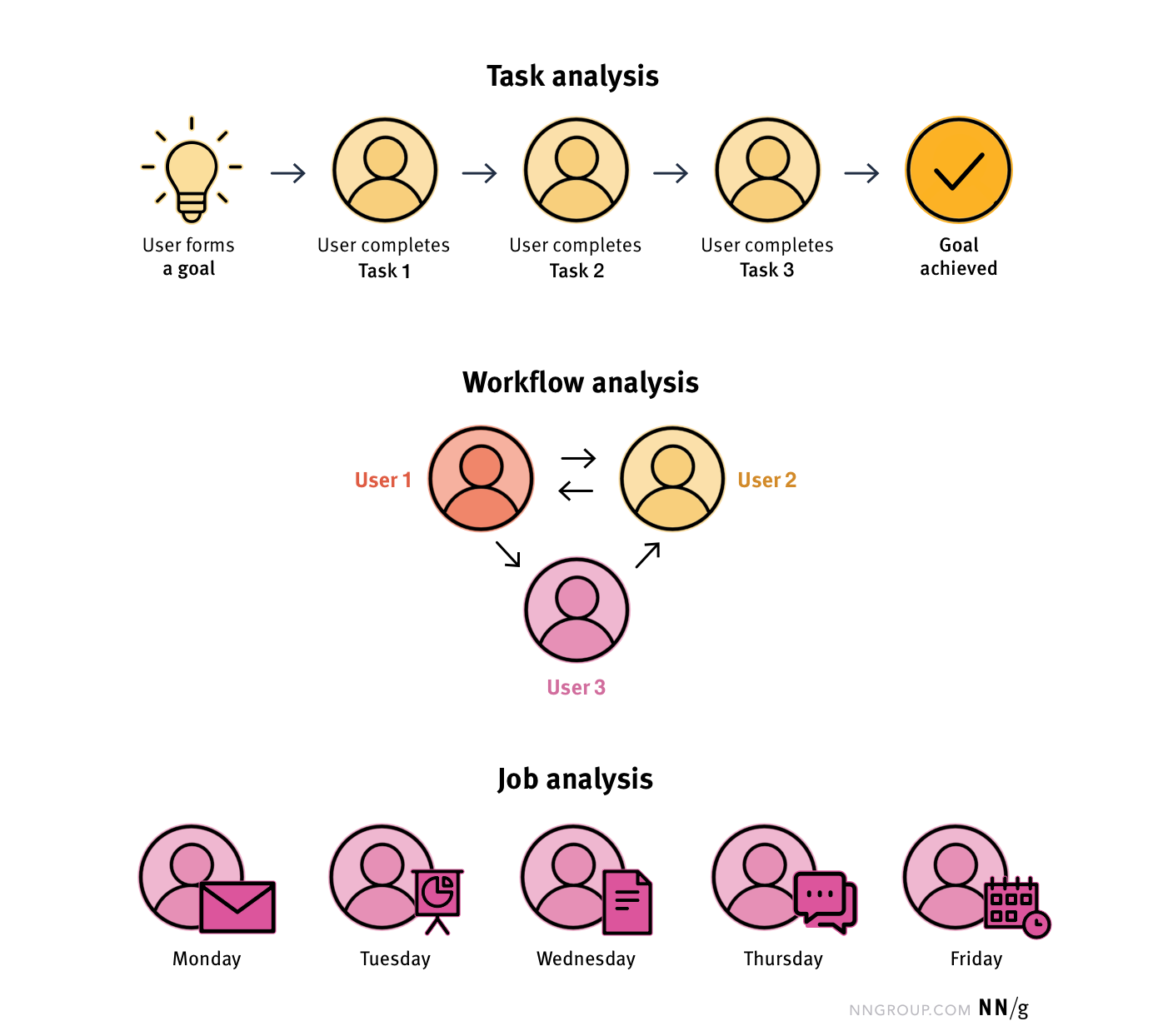

Анализ задач, анализ работы и анализ рабочего процесса — это неравнозначные понятия:

- Анализ задач — это то, как сотрудник выполняет задачи для достижения своей цели;

- Анализ работы — это то, что сотрудник делает в своей роли в течение определенного периода времени (например, недели, месяца или года);

- Анализ рабочего процесса — это то, как работа выполняется несколькими людьми.

При анализе задач основное внимание уделяется одному пользователю, его цели и тому, как он выполняет возникающие задачи для ее достижения. Анализ задач может затрагивать несколько задач, все из которых служат одной и той же цели.

Изучение пользователей, их целей и задач является важной частью процесса проектирования. Если дизайнеры не пропускают этап выполнения анализа задач, то они получают важную информацию, необходимую для создания продуктов и услуг, которые оправдывают ожидания пользователей и позволяют им легко и эффективно достигать своих целей. Данный метод представляет собой системный подход к созданию гибких решений для широкого круга проектов.

Процесс анализа задач можно разделить на два отдельных этапа:

Этап 1: Сбор информации о целях и задачах путем наблюдения и бесед с пользователями и/или экспертами.

Этап 2: Анализ задач, выполняемых для достижения цели, чтобы понять общее количество задач и подзадач, их последовательность, иерархию и сложность. Как правило, аналитик преобразует собранную информацию в графическую форму: диаграммы.

Этап 1: Сбор информации

На первом этапе необходимо понять, какие цели и задачи преследует пользователь. Поэтому, как правило, он включает в себя комбинацию следующих методов:

- Наблюдение в естественной среде: Специалист приезжает в место пребывания пользователя (дом, офис, общественное пространство и т.п.) и проводит в естественной среде полуструктурированное интервью. Цель — выявить роль пользователя, типичные виды деятельности, используемые инструменты и параллельные процессы. После этого аналитик наблюдает за работой пользователя и задает интересующие его вопросы.

- Интервью с использованием метода анализа критических ситуаций: Пользователей просят вспомнить конкретную ситуацию, а интервьюер задает множество вопросов, чтобы собрать детали того, что произошло. Подобное интервью позволяет собрать подробную информацию о выполненных заданиях, целях пользователя и о том, где искать корень проблемы.

- Ведение записей: Пользователей просят в дневнике вести записи о задачах, которые они выполняли в течение определенного периода времени. Кроме того, для мониторинга активности пользователей иногда используется специализированное программное обеспечение.

- Создание списка задач: За пользователями наблюдают и записывают их поведение в течение определенного периода времени для того, чтобы определить, какие задачи выполняются, в течение какого времени (продолжительность) и с какой периодичностью (частота).

- Моделирование: Специалист в тестовой форме проходит через все шаги, которые были выявлены на предыдущих этапах сбора информации.

При проведении исследования, не полагайтесь только на отчеты пользователей (т.е. на интервью и опросы) и моделирование (помните: вы не пользователь!), обязательно наблюдайте за пользователем в процессе работы в его естественной среде. В противном случае, вы можете упустить важные нюансы и детали.

Этап 2: Анализ задач

На втором этапе аналитик создает структуру полученных наблюдений, то есть распределяет их на группы, в зависимости от следующих характеристик:

- категория;

- иерархия;

- частота;

- когнитивные требования и др.

Все это необходимо для того, чтобы проанализировать сложность процесса, которому пользователи следуют для достижения своих целей. Результатом такого анализа часто является графическое представление, называемое диаграммой анализа задачи.

Существует множество различных типов диаграмм анализа задач:

- стандартные блок-схемы;

- диаграммы последовательности использования;

- иерархическая диаграмма анализа задач (ИДАЗ) — наиболее известная и часто используемая при анализе задач.

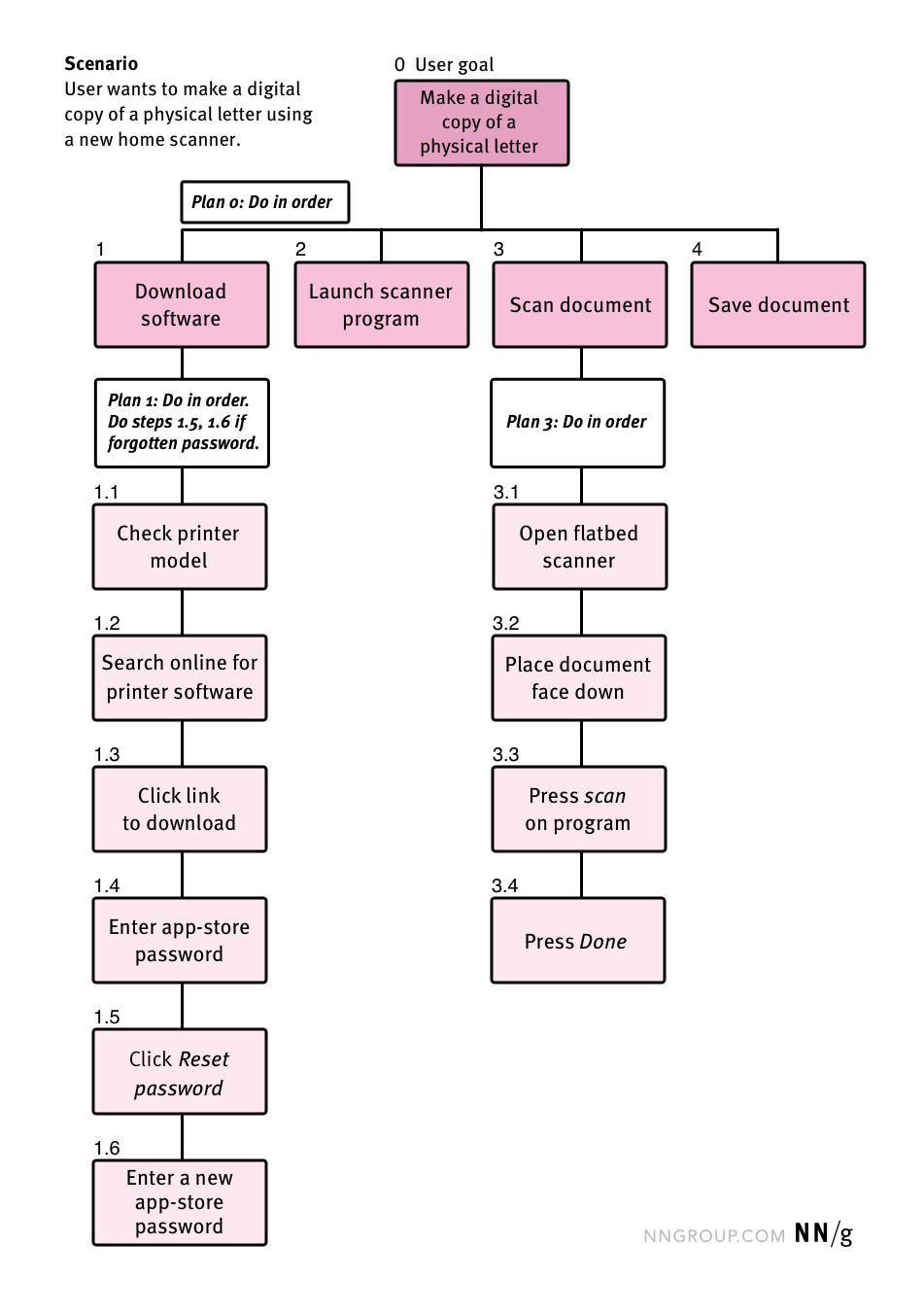

На рисунке ниже показан пример ИДАЗ для процесса создания цифровой копии бумажного письма на сканере.

Диаграмма ИДАЗ начинается с описания цели и сценария (так же, как и карта пути клиента) и выделения основных задач, необходимых для достижения указанной выше цели. В других моделях эти задачи чаще всего называются «операциями». Каждая из задач верхнего уровня может быть разбита на подзадачи. Количество уровней подзадач зависит от сложности процесса и от того, насколько подробным хочет видеть анализ аналитик.

Не все пользователи проделывают одинаковый путь, чтобы достичь своих целей. Так, новичок, вероятнее всего, будет выполнять больше задач, чем пользователь-эксперт, который может пропустить определенные шаги или использовать горячие клавиши, чтобы ускорить процесс. ИДАЗ отражает эти различия в пользовательском пути с помощью “плана”. На каждом уровне прописывается план, который определяет: в каком порядке, какие, когда и кем могут быть совершены шаги.

Например, пользователь, который не помнит свой пароль, должен выполнить шаги 1.5 (“Нажмите кнопку Сбросить пароль”) и 1.6 (“Введите новый пароль”), чтобы загрузить программное обеспечение для сканера.

ИДАЗ выполняет множество полезных функций:

- иллюстрирует общие этапы процесса;

- является отличным средством обучения (особенно для сложных систем);

- используется в качестве отправной точки для дальнейшего анализа.

Например, что касается последнего пункта, ИДАЗ позволяет изучить следующие характеристики задач:

- Общее количество задач: Слишком много? Проверьте возможности для создания сценария, который мог бы упорядочить процесс и устранить некоторые этапы.

- Частота выполнения задач: Как часто выполняются определенные задачи? Есть ли повторяющиеся задачи на заполнение информации?

- Когнитивная сложность задач: Какие когнитивные процессы (т.е. мысли, суждения и решения) необходимы для выполнения задания? (Целая ветвь анализа задач, известная как когнитивный анализ задач, связана с этими вопросами). Если речь идет о множестве операций, то сложность общей задачи возрастает, и аналитик должен учитывать высокую вероятность возникновения ошибки.

- Физические требования к задаче: Что пользователь должен делать физически? Могут ли эти физические требования повлиять на производительность и удобство для пользователя? И как эти физические требования могут повлиять на пользователей с ограниченными возможностями?

- Время, необходимое для выполнения каждой задачи: Список видов деятельности или теоретическое моделирование (например, GOMS) может быть использовано для оценки того, сколько времени понадобится пользователям для выполнения задач.

По окончании анализа, у аналитика будет сформировано глубокое понимание всевозможных вариаций задач, которые пользователи могут выполнять для достижения своих целей, а также характера этих задач. Эти знания помогут аналитику разработать эффективный, интуитивно понятный и приятный в использовании продукт или услугу.

Заключение

Анализ задач — это системный метод изучения задач, выполняемых пользователями для достижения своих целей. Метод начинается со сбора общей информации о задачах и целях, за которым следует наблюдение и анализ. Диаграмма анализа задач (ИДАЗ) часто является конечным результатом анализа. Она не только наглядно иллюстрирует информацию о ключевых задачах, но и используется качестве отправной точки для дальнейшего анализа.

Источник: www.uprock.ru

Не работай «в стол»: руководство для эффективного аналитика

Привет, Хабр! Меня зовут Денис, я работаю продуктовым аналитиком в Delivery Club. Наша команда за последние полгода провела около сотни продуктовых исследований данных, которые способствовали появлению нескольких десятков продуктовых гипотез по улучшению нашего продукта. За это время мы структурировали процесс и минимизировали работу «в стол». Я расскажу об основных этапах исследования, применив которые вы можете значительно улучшить качество своей работы.

Зачем бизнесу аналитические исследования?

Я думаю, что практически каждый, кто пытался найти вакансии аналитика данных, так или иначе видел в описании фразу «поиск точек роста» или «решать проблемы бизнеса». И вроде бы всем понятно, что это и зачем нужно, но при первом столкновении с задачей исследования данных многие молодые специалисты испытывают трудности. Под аналитическим исследованием я понимаю

сбор данных, их глубокий анализ и представление выводов, понятных заказчикам.

Это могут быть совершенно разные задачи: от понимания, почему в определенный день был всплеск метрики, до точного прогнозирования показателей бизнеса. У всех них одна понятная цель: помочь бизнесу найти оптимальное решение задачи, используя собранные данные. Этапы работы, про которые я расскажу дальше, подходят к большинству подобных задач.

Алгоритм действий

Этап первый: проблематика

Это самый важный этап. В первую очередь вам нужно встретиться с заказчиком и задать ему простые вопросы:

- «Почему это нужно и важно?»

- «Какую проблему пользователя или бизнеса это решает?»

- «Из-за чего эта проблема могла возникнуть?»

- «Что ты хочешь получить в результате исследования?»

и так далее, в зависимости от задачи. Лучше, если это будет личная встреча или разговор. Чем больше у вас гипотез на руках, тем проще определиться с дальнейшими шагами.

Польза этапа и в том, что если заказчик не может вам ответить на эти вопросы, то велика вероятность, что проблема может подождать или отсутствует вовсе.

Проанализируйте полученную информацию и ответьте теперь себе на вопросы:

- Важнее ли эта проблема всего остального, чем вы занимаетесь сейчас?

- Что компания сможет сделать с результатами вашего исследования?

- Действительно ли необходимо крупное исследование, или можно ограничиться небольшим ad hoc-исследованием?

Следующий важный шаг — запишите основные мысли по поводу проблемы в отдельную заметку. Не доверяйте своей памяти и поверьте, что вы ещё не раз вернëтесь к этим записям, чтобы напомнить себе о конечной цели. Мне обычно хватает простой заметки в блокноте, но можно и схемку нарисовать для более масштабных проблем.

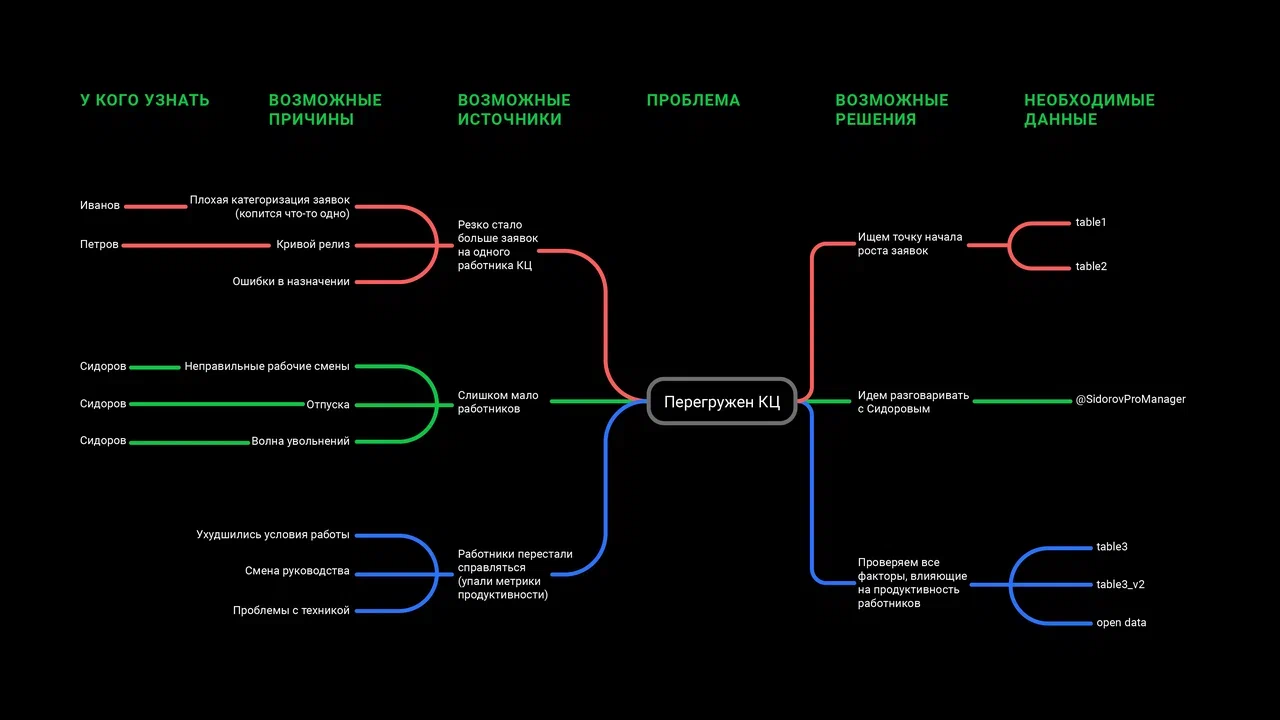

Представьте, что у вас повысилась нагрузка на Call Center, бизнес просит найти причины и предложить решение. Пример схемы:

Без выполнения этого этапа вся дальнейшая работа может быть проделана впустую, и не потому, что она будет плохой, нет, просто она может быть про другое. Нечëткая постановка задачи — одна из самых распространëнных ошибок. А ещё точное понимание масштаба проблемы помогает лучше планировать время на еë исследование:

Масштаб проблемы

Длительность

Разовое падение метрики.

Несколько часов на быстрое исследование.

Метрика падает несколько дней.

Несколько дней на точное исследование.

Всë ещë падает, ничего не помогает.

Максимум времени, привлекаем всех ответственных, подробно исследуем проблему.

Ещё раз повторюсь, это самый важный этап: одна эта встреча может сэкономить вам часы размышлений или целые дни кропотливой работы.

Этап второй: планирование

Часто случается, что уже во время обсуждения проблемы в голове рождаются идеи, как всë это можно исследовать и какие методы из тех самых статей наконец-то применить на практике. Тут важно не переборщить, а для этого вам нужен план, и вы будете его придерживаться.

Проводить большие, точные исследования круто; ещë круче, когда они приносят пользу бизнесу. А как они могут принести пользу, если вы делаете их месяц или целый квартал?

Потратьте время на подробное планирование своей будущей работы. Список пунктов, которые вы хотите проверить, уже должен быть у вас после общения с заказчиками, и напротив них запишите, как вы это будете делать, какими методами и в какие сроки. Некоторые простые методы анализа разберëм чуть позже; если же сомневаетесь в том, с какой стороны подойти к проблеме, то посоветуйтесь с коллегами-аналитиками или своим руководителем. К большинству бизнес-проблем уже есть проработанные подходы, так называемые best practices, начните с них.

План может состоять из нескольких блоков:

Аналитики при планировании часто не учитывают пункты «Подготовка» и «Выводы», и это большая ошибка. Посидеть и подумать до начала анализа и после — не менее важные этапы, чем сам анализ. Про это тоже поговорим чуть позже.

Этап второй с хвостиком: итерации

Этот пункт немного не вписывается в последовательность действий, но он столь же важен. Запланируйте время для дополнительных итераций работы над исследованием. Под итерациями я понимаю повторный анализ после первых полученных результатов, их обсуждение с заказчиками и декомпозицию.

Когда вы тщательно исследуете какую-то проблему, при планировании сложно учесть сразу все нюансы, особенно если ранее вы не работали с нужными данными и методами. После того, как вы проверите данные, проанализируете их и сделаете выводы, обязательно появятся новые вопросы, захочется проверить новые гипотезы. Вместо того, чтобы сразу приступать к этому, лучше запишите их, чтобы обсудить с заказчиками.

В любых исследованиях, особенно крупных, нужно несколько итераций. Их количество должно быть строго ограничено, не стоит весь год посвящать исследованию одной метрики. Каждая последующая итерация должна занимать минимум в два раза меньше времени, чем предыдущая, потому что:

- уже не нужно выгружать и проверять свои данные, вы должны знать их вдоль и поперёк;

- у вас уже есть список вопросов, на которые надо ответить;

- и, скорее всего, вы понимаете, как на них ответить.

Лично мне дополнительные итерации работы над исследованиями нравятся даже больше, чем первый подход, потому что возвращаешься к задаче как к чему-то знакомому, это значительно облегчает восприятие предстоящей работы и ускоряет её выполнение.

Этап третий: исследование

Вернёмся к нашей последовательности действий. Если вы добросовестно отнеслись и выполнили первые два пункта, то исследование уже не должно вам казаться большим и непонятным. Вы точно знаете проблемы, которые исследуете, почему они важны и, самое главное, как будете всё это проверять. Осталось выполнить простые пункты вашего плана в нужной последовательности. Здесь хочу посоветовать несколько основных действий:

- тщательно проверяйте данные;

- не усложняйте;

- сомневайтесь.

Разберëм каждый пункт по порядку.

Данные — основа любого исследования. В любом курсе по анализу данных вас будут учить, что в первую очередь нужно проверить их качество. Посмотрите на срезы выгружаемых данных с помощью вашего запроса, нет ли там пропусков, все ли типы верны, есть ли часовые пояса в датах, уникальны ли ID. К сожалению, этот пункт нельзя автоматизировать, в каждой компании свои правила хранения и обработки данных, и пока с ними не поработаешь, всех подводных камней не узнаешь.

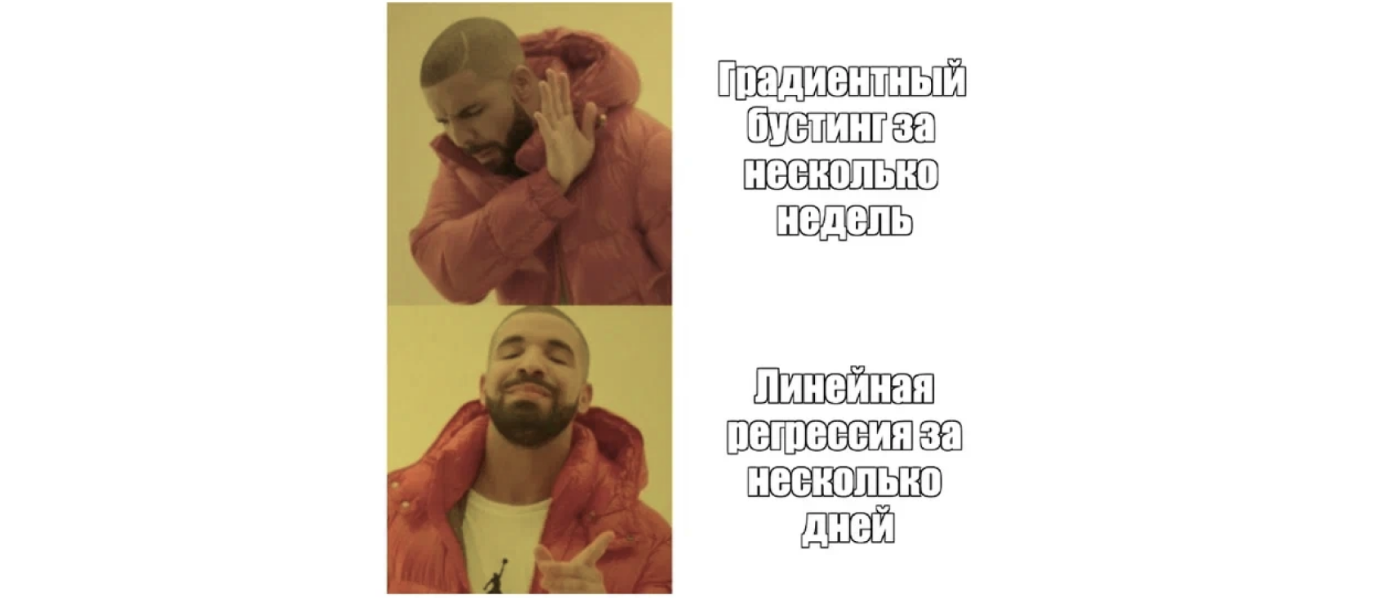

Не стоит усложнять без необходимости. Всегда начинайте с простых методов анализа, зачастую визуализация ваших данных уже может дать хорошие выводы. Большинство задач можно решить проверенными методами: корреляцией, регрессией, конверсионными воронкам, когортным анализом и их комбинациями.

Под сомнением я имею в виду не неуверенность в чём-то, а максимальную дотошность. Видите пик на графике — декомпозируйте. Заметили кратный рост метрики у какой-то определëнной когорты пользователей — сравните её по всем метрикам с остальными. Не бойтесь задавать вопросы и сомневаться в данных. Найденная на раннем этапе ошибка может спасти вас от перерасчëта всего исследования в будущем; а может, это вовсе не ошибка, а та взаимосвязь, которую вы ищете.

Ещё одна моя идея: если вы хотите принести пользу для бизнеса или продукта, то сложность ваших подходов, алгоритмов или статистических методов играет не самую важную роль.

Для нахождения инсайтов гораздо важнее понимать поведение пользователей, цели бизнеса и ключевую пользу продукта. Прокачивайте свой business sense, общаясь с коллегами и пользуясь продуктом. Следите за конкурентами отрасли и их решениями. Хорошего аналитика от обычного отличает не количество методов, которые он знает, а умение правильно их применять.

Пара примеров:

- Задача: хотим улучшить, проверить или понять, почему падает конверсия. Анализ общей воронки будет отличным решением.

Общая идея: идëм от общего к частному. - Строим обычную воронку действий пользователя в приложении.

- Ищем в ней самые «проседающие», по нашему мнению, шаги.

- Разбиваем эти шаги по параметрам, характерным для вашего бизнеса. Это могут быть местоположение, периоды дня, партнëры или типы услуг. Всë, что важно для вашего бизнеса.

- Аналогично разбиваем на пользовательские сегменты: новички, старички, лояльные.

- Также наблюдаем за динамикой этих конверсий по времени, ищем аномалии.

С помощью такого исследования можно, как минимум, найти и подсветить узкие места общей воронки, а как максимум — устранить явные дефекты продукта и понять, до каких реальных конверсий можно вырастить, просто «подтянув» самые худшие случаи хотя бы до среднего.

- У вас должны быть ретроданные, необходимые для расчёта вашей метрики, а также тех метрик, которые могут на неё влиять.

- Нужно понимать, как работают регрессии и что обозначают их параметры, чтобы правильно потом интерпретировать выводы бизнесу.

Этап четвёртый: описание

Исследование готово: вы нашли инсайты, объяснили, как вы их нашли и что они значат. Теперь нужно подвести итоги и описать в одном отчёте. Очень важно переводить все найденные точки роста в понятные бизнесу показатели, вернее, чего он может достичь, если послушает вас. Это может быть выручка, количество пользователей или то, на чём ваш бизнес сейчас сосредоточен. Причём лучше, если вы рассчитаете не мгновенный рост, а перспективу на год или два вперëд.