В начале работы программы система управления выполняет подпрограмму START. Здесь выполняется опрос концевых выключателей и датчика груза для того чтобы определить находится ли робокара в исходном положении, если нет, то в каком направлении двигаться для возвращения в одно из исходных положений.

Далее система ожидает в зависимости от положения либо когда на робокару опустят груз, либо когда его снимут. Затем генерируется временная задержка, после которой начинается движение. Во время движения с помощью подпрограммы RUL робокара движется вдоль проложенного в полу магнитного провода, в это же время опрашиваются бесконтактные концевые выключатели для прекращения движения в случае прибытия робокары в конечную позицию. Далее программа выполняет новый цикл, который начинается с ожидания одного из событий, разрешающих движение. Этот цикл повторяется 100 раз, обеспечивая 50 ездок в каждом из направлений

11. Управляющая программа

- KV1 — бесконтактный концевой выключатель 1;

- KV2 — бесконтактный концевой выключатель 2;

- DG — датчик груза;

- ID1 — левый индукционный датчик;

- ID2 — правый индукционный датчик;

- P1 — сигнал движения вперед на привод ведущих колес;

- P2 — сигнал движения назад на привод ведущих колес;

- P3 — сигнал поворота колеса влево;

- P4 — сигнал поворота колеса вправо;

Согласно технологическому процессу поворот стола робокары не требуется, поэтому концевые датчики стола и привод поворота стола не используются.

Источник: studfile.net

Алгоритмы программ контроля и управления

Теплообменник — устройство, в котором осуществляется теплообмен между двумя теплоносителями, имеющими различные температуры. Широкое применение пластинчатые теплообменники нашли в нефтеперерабатывающей промышленности

Теплообменники как объекты регулирования температуры обладают большими запаздываниями, поэтому следует уделять особое внимание выбору места установки датчика и закону регулирования. Для уменьшения транспортных запаздываний датчик температуры необходимо помещать как можно ближе к теплообменнику. Для устранения запаздывания значительный эффект может дать применение регуляторов с предварением и исполнительных механизмов с позиционерами.

В качестве контролируемых величин следует принимать расходы теплоносителей, их конечные и начальные температуры, давления. Знание текущих значений этих параметров необходимо для нормального пуска, наладки и эксплуатации процесса. Расход требуется знать также для подсчета технико-экономических показателей процесса, а расход и температуру — для оперативного управления процессом.

Сигнализации подлежат температура и расход продукта. В связи с тем, что резкое падение расхода может послужить причиной выхода из строя теплообменника, устройство защиты в этом случае должно перекрывать линию горячего теплоносителя.

Техническое задание

Описание объекта

Имеется кожухотрубчатый теплообменник. В теплообменник поступает нефть с начальной температурой 27 ⁰С. Для осуществления нагрева в теплообменник также подается пар, расход которого регулируется клапаном, и в номинальном режиме при расходе 970 кг/ч обеспечивается нагрев нефти до 77 ⁰С. Максимальный расход пара составляет 1200 кг/ч.

Постоянную времени теплообменника принять равным 2,3 минутам. При отклонении температуры более, чем на 3 ⁰С от заданной, выполняется индикация «ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА» и «НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА» соответственно.

Цель разработки ПО

Разработать комбинированную программу ПИД-регулирования температуры нефти, совмещенную с программой эмуляции нагрева нефти паром в кожухотрубчатом теплообменнике, используя язык Function Block Diagram. Разработать программу сигнализации на языке Structured Text.

Требования к интерфейсу

Графический интерфейс должен содержать статическую мнемосхему (объемные либо плоские фигуры) теплообменника, трубопроводов, клапана, а также средства отображения текущего расхода пара (цифровой индикатор) и температуры нефти на выходе из теплообменника (цифровой индикатор), средства задания и изменения требуемого значения температуры нефти (ползунок), а также задания допустимого порога отклонения от задания (цифровой индикатор с вводом значения). Динамика изменения температуры нефти в теплообменнике должна быть представлена в виде тренда. Индикация «ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА» и «НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА» выполняются анимацией типа «сигнальная лампа» красного и желтого цветов соответственно.

Функции ПО

Разрабатываемое ПО обеспечивает выполнение следующих функций:

— отображение (визуализация) текущего расхода пара и температуры нефти на выходе из теплообменника;

— визуализация динамики изменения температуры нефти в теплообменнике;

— задание требуемого значения температуры нефти, а также задания допустимого порога отклонения от задания;

— сигнализация по превышению/понижению температуры нефти в теплообменнике;

— пид-регулирование температуры нефти в теплообменнике.

Разработка прикладного программного обеспечения

Алгоритмы программ контроля и управления

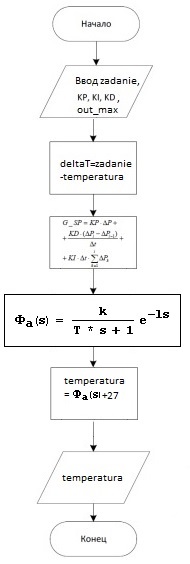

Разработаем алгоритмы основных программ контроля и управления технологическим процессом. Алгоритм программы регулирования давления в вакуумной емкости представлен на рисунке 1.

В соответствии с алгоритмом, программа функционирует следующим образом. Входными данными для работы программы являются задание требуемой температуры (zadanie), параметры настройки ПИД-регулятора (KP, KI, KD, ограничение максимального выхода), константы, описывающие свойства объекта регулирования, температура на входе. В качестве входных данных от измерительных преобразователей используются расход (rashod) и обратная связь по температуре на выходе (temperatura). Также программа использует данные о допустимом пороге отклонения температуры от заданной для включения сигнализации.

Первоначально определяется рассогласование по температуре (∆T) между заданным (zadanie) и измеренным (temperatura) значением температуры в кожухотрубчатом теплообменнике. Вычисленное значение рассогласования по давлению ∆Т используется подпрограммой для расчета по ПИД-закону задания по расходу пара (rashod).

Затем, на основании задания по расходу и значениями, описывающими свойства объекта регулирования на выходе блока OBJ рассчитывается выходная температура после блока, которая складывается с температурой на входе. После блока сложения имеем температуру на выходе теплообменника. Значение этой температуры используется в обратной связи, алгоритме сигнализации и индикации на мониторе реального времени.

Рисунок 1 – Алгоритм программы регулирования температуры на выходе из теплообменника

Алгоритм программы предупредительной сигнализации по превышению или понижению температуры представлен на рисунке 2.

Входными данными для работы программы являются измеренные значения температуры на выходе теплообменника (temperatura), задание температуры (zadanie) и значение допустимого порога отклонения (porog).

Если значение температуры больше задания на значение порога отклонения, значение переменной сигнализации по превышению температуры (T_max) равно 1. Если же значение температуры меньше задания на значение порога отклонения, значение переменной сигнализации по понижению температуры (T_min) равно 1. В остальных случаях переменные T_max и T_min равны 0.

Рисунок 2 – Алгоритм программы сигнализации по превышению или понижению температуры

Источник: megalektsii.ru

Алгоритмы управления. Определение, характеристика.

Алгоритм управления – это намеченная и принятая менеджером последовательность методов в процессе решения определенной управленческой проблемы.

В процессе управления операциями могут быть использованы следующие типы алгоритмов:

1. Линейный алгоритм. Сущность линейного алгоритма состоит в том, что он воссоздает процесс управления, который состоит из цепочки последовательных действий и последующее действие зависит от результатов предыдущего.

П – проблемы;

n1, n2 … nn – ряд действий;

ОР – ожидаемый результат.

2. Циклический алгоритм применяется в случае, когда полученный промежуточный результат от проведенных действий будет неудовлетворительным и возникает потребность возврата к предыдущим действиям с целью улучшения результата.

3. Разветвленный алгоритм используется в тех случаях, когда функции отдельных структур управления операционной системой не совпадают, т.е. могут применяться параллельные действия, что разрешает увеличить количество структур и людей, одновременно выполняющих поставленную задачу.

4. Адаптивный алгоритм – определяется только первый шаг, первое действие, в дальнейшем выбор каждого последующего действия зависит от предыдущего шага.

Планирование как функция менеджмента: определение, виды, техника, реализация.

Планирование – это процесс постановки целей и определения способов их достижения.

Процедура планирования:

1) Сверху – начальство производит процесс планирования и ставит цели подчинённым;

2) Снизу – люди пишут свои планы и на их основании составляются планы подразделений;

3) Встречное планирование – несколько интеграционных процессов при утверждении планов.

Функция планирования предполагает решение о том, какими должны быть цели организации и что должны делать члены организации, чтобы достичь этих целей. По сути своей, функция планирования отвечает на три следующих основных вопроса: 1. Где мы находимся в настоящее время?

Руководители должны оценивать сильные и слабые стороны организации в таких важных областях как финансы, маркетинг, производство, научные исследования и разработки, трудовые ресурсы. Все это осуществляется с целью определить, чего может реально добиться организация. 2. Куда мы. хотим двигаться?

Оценивая возможности и угрозы в окружающей организацию среде, такие как конкуренция, клиенты, законы, политические факторы, экономические условия, технология, снабжение, социальные и культурные изменения, руководство определяет, каким и должны быть цели организации и что может помешать организации достичь этих целей. 3. Как мы собираемся сделать это? Руководители должны решить, как в общих чертах, так и конкретно, что должны делать члены организации, чтобы достичь выполнения целей организации.

Требования к целям:

1) Конкретность и измеримость (Выражая свои цели в конкретных измеримых формах, руководство создает четкую базу отсчета для последующих решений и оценки хода работы.)

2) Ориентация целей во времени (Конкретный горизонт прогнозирования представляет собой другую характеристику эффективных целей. Следует точно определять не только, что организация хочет осуществить, но также в общем, когда должен быть достигнут результат. Долгосрочная цель, согласно Стейнеру, имеет горизонтпланирования, приблизительно равный пяти годам, краткосрочная цель — в пределах года, среднесрочные — от одного до пяти лет.)

3) Достижимость (Цель должна быть достижимой, — чтобы служить повышению эффективности организации. Установление цели, которая превышает возможности организации либо из-за недостаточности ресурсов, или из-за внешних факторов, может привести к катастрофическим последствиям.)

В соответствии со вторым требованием выделим виды планирования в зависимости от времени:

• Планирование на долгосрочную перспективу – стратегический план, бизнес план, деловой план (5-8 лет);

• Среднесрочное, тактическое планирование (1-5 лет);

• На текущий период времени – краткосрочное, оперативное (менее 1 года).

Уровни планирования: стратегический, тактический, оперативный.

Тактическое планирование (средство реализации стратегических планов) занимает промежуточное положение между долгосрочным стратегическим и краткосрочным (оперативно-календарным). Стратегическое планирование рассчитано на длительный период (10-15 лет). Стратегический план, как правило, охватывает период не более 5 лет, тактический – 1-2 года, оперативный – менее 1 года.

Стратегическое планирование представляет собой набор действий и решений, предпринятых руководством, которые ведут к разработке специфических стратегий, предназначенных для того, чтобы помочь организации достичь своих целей. Стратегия представляет собой детальный всесторонний комплексный план, предназначенный для того, чтобы обеспечить осуществление миссии организации и достижение ее целей. Общий стратегический план следует рассматривать как программу, которая направляет деятельность фирмы в течение продолжительного периода времени, давая себе отчет в том, что конфликтная и постоянно меняющаяся деловая и социальная обстановка делает постоянные корректировки неизбежными.

Процесс стратегического планирования:

…Миссия организации -> Цели организации -> Оценка и анализ внешней среды -> Управленческое обследование сильных и слабых сторон -> Анализ стратегических инициатив -> -> Выбор стратегии -> Реализация стратегии ->Оценка стратегии -> Миссия организации… Основная общая цель организации — четко выраженная причина ее существования — обозначается как ее миссия. Цели вырабатываются для осуществления этой миссии.

Анализ внешней среды представляет собой процесс, посредством которого руководство оценивает изменения во внешней среде и изучает внешние возможности и опасности, могущие помочь или затруднить достижение целей организации. Руководство должно определить внутренние сильные и слабые стороны организации, чтобы эффективно осуществлять планирование. Управленческое обследование представляет собой методичную оценку функциональных зон организации. В распоряжении организации имеются четыре стратегические альтернативы — ограниченный рост, рост, сокращение и сочетание этих вариантов. Руководство выбирает стратегию после того, как проведет анализ внешних возможностей и опасностей, внутренних сильных и слабых сторон и оценит все свои альтернативы и варианты.

Стратегическое планирование приобретает смысл тогда, когда оно реализуется. Обоснованные цели являются важнейшим компонентом эффективного планирования, но они не обеспечивают полностью адекватных ориентиров для принятия решения и поведения. Цель устанавливает, что организация хочет достичь и когда она хочет получить желаемый результат. Метод достижения цели — как — рассматривается только в общем смысле, а именно — каким бизнесом занимается организация.

Основными компонентами формального планирования будут тактика, политика, процедуры и правила. Подобно тому как руководство вырабатывает краткосрочные цели, согласующиеся с долгосрочными и облегчающие их достижение, оно также часто должно разрабатывать краткосрочные планы, согласующиеся с его общими долгосрочными планами.

Такие краткосрочные стратегии называются тактикой. Политика представляет собой общее руководство для действий и принятия решений, которое облегчает достижение целей. Процедура описывает действия, которые следует предпринять в конкретной ситуации.

По существу, процедура представляет собой запрограммированное решение, которое исключает необходимость «заново изобретать колесо». Правило точно определяет, что должно быть сделано в специфической единичной ситуации. Правила отличаются от процедур тем, что они рассчитаны на конкретный и ограниченный вопрос. Процедуры рассчитаны на ситуации, в которых имеет место последовательность нескольких связанных между собой действий.

Техника планированиявключает 3 основные формы: планы (планы мероприятий в табличной форме); план-графики (гистограммы, таблицы, сетевые графики); программы — сменные графики и специальные формы – проектные планы.

Источник: megalektsii.ru